參考網址:

http://en.wikipedia.org/wiki/F-number

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A6%E6%AF%94 (焦比)

http://en.wikipedia.org/wiki/Lens_speed

鏡頭的光圈值

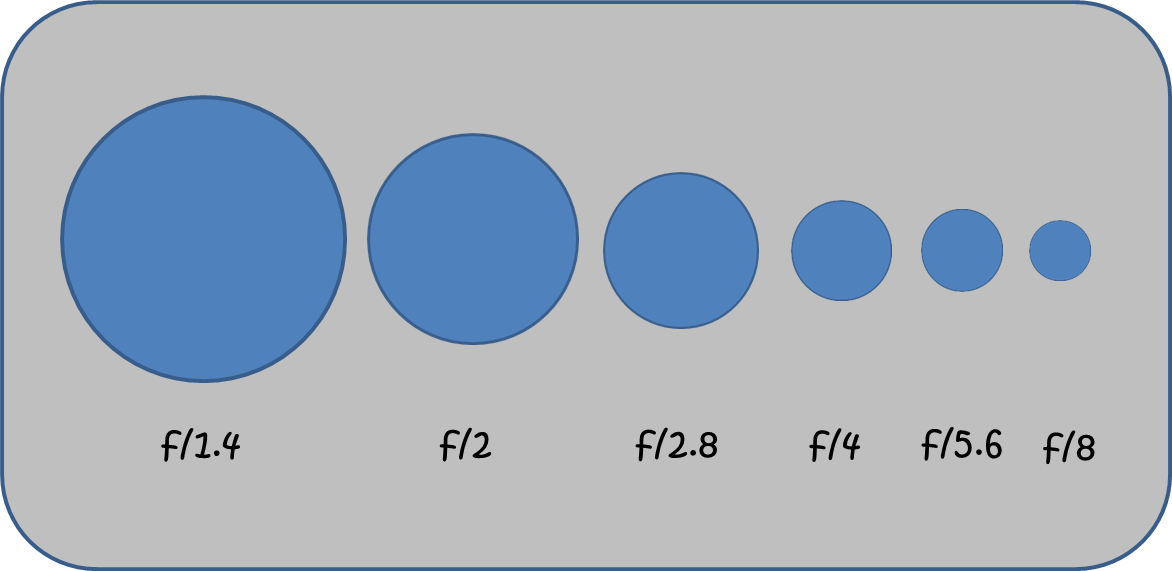

下面這張圖中,一排圓孔代表了相機鏡頭在某一光圈設定下的開孔大小,f/之後的數值,是我們的相機在不同光圈設定時,所看到的數值。無論是變焦鏡或是定焦鏡,都會有一個最大的光圈,以及最小的光圈設定值。暫時拋開符號的爭議,因為有時會看到F1.4等等的不同寫法,但原理上是一致的,即數值越大,開孔越小,進光量越少;數值越小,開孔越大,進光量越多,數值和進光量是成反比的狀況。

我想大家最關切的,是不同的鏡頭,它的光圈值一樣時,是否會得到相同的曝光效果。在外拍教學的場合,通常老師會給一個正確曝光的參考組合,即ISO200、光圈f/4、快門1/125的指令。一般狀況之下,雖然進光量會略受到鏡頭光學效果的影響,拍出來的相片應該大致上都是曝光正確的。簡單的說明是這樣的,以50mm和100mm的鏡頭來比較,同樣f/4的光圈設定,前者的開孔直徑為12.5mm,後者為25mm;後者的面積為前者的四倍,但因為後者鏡頭焦距較長,所看到的場景為前者的四分之一,因此,兩者的進光量在相同光圈下是一樣的。若有興趣知道為什麼,可以花一點點腦力,看下面的說明:

一般光圈的表示法f/#(例如:f/2;f/16等),在光學的領域是被視為一個單位符號,f/16表示鏡頭焦距為光圈開孔直徑的16倍,而它的正確定義為:

N = F/D 其中的F是鏡頭的焦距,而D是光圈直徑,N就是f/#的那個#值,這是無因次的比值。在上圖的序列中每一開孔的面積為前一開孔的一半,也就是說光線通過鏡頭的量依次遞減為前者的一半。

光圈的f值序列是如何形成的呢?它們之間有一個神秘的比值約略為根號2=1.414≒1.4,即2.8/2 ~ 1.4等。簡單的幾何常識告訴我們,一個圓形的直徑變成兩倍時,它的面積會變為原來的四倍。用正方形來實驗,邊長加倍,它的面積變成四倍,可以更容易弄懂其中的關係。

50mm標準鏡頭的光圈為f/1時,它的開孔直徑為50mm。若要減少進光量到原來的1/2,我們要將原來為625πmm2(公式為πx (50/2)2)的面積,減為二分之一的312.5πmm2。要回推它的直徑,將此圓面積除以π後,開平方再乘以2, 即得知此為一個直徑約為35.4mm的開孔。依照前面所提到的f-值定義,此一光圈的f-值=50/35.4≒1.41。下一個是f/1.4x1.414=f/1.98≒f/2,依此類推就可以得到f/1、f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、/5.6、f/8、f/11... 等的光圈值序列了。

由f-值的定義「鏡頭焦距與有效開孔直徑的比值」,可以知道同樣的f-值,其開孔大小會隨著鏡頭的焦距而改變,目前常見的定焦鏡頭可以做到f/1.4,而變焦鏡大多只能達到f/2.8的大光圈。由此我們也可以暸解望遠鏡頭(焦距200mm-600mm)的最大光圈,就不易做到f/1、f/1.4等的大光圈鏡頭,可能只會達到f/4或f/5.6。即使是f/5.6的400mm鏡頭,而且是恆定光圈的話,它的鏡片至少要有72mm直徑。由此可知所謂的大炮鏡頭 -大光圈的望遠鏡頭,需要有一堆厚重的光學鏡片組成,所以我們不會意外地看到這種鏡頭是隻又重、又是天價的鏡頭了!