拜讀顏擇雅 (以下簡稱擇雅) 2009 年的大作《五種聰明與一種最笨》(如上圖),覺得擇雅一定是怕犯了「聰明外露」的大忌,或擔心被扣上「賣弄聰明」的帽子惹人厭,才會在文章中刻意留一些伏筆,展現「大智若愚」的高度智慧。

要談論「聰明」本身一定要夠聰明,擇雅這點絕對無庸置疑,Mike老師一向不夠聰明,所以沒有「聰明外露」的顧忌,想「賣弄聰明」惹人厭都力有未逮,正好以可心無旁鶩、暢所欲言,聊一聊擇雅大智若愚之處。

擇雅舉陶淵明責子之例開場非常切題,Mike老師也配合應景一下,以《五柳先生傳》的「好讀書,不求甚解」來說明擇雅文中「大智若愚」的問題。

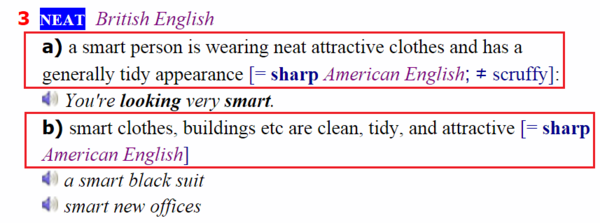

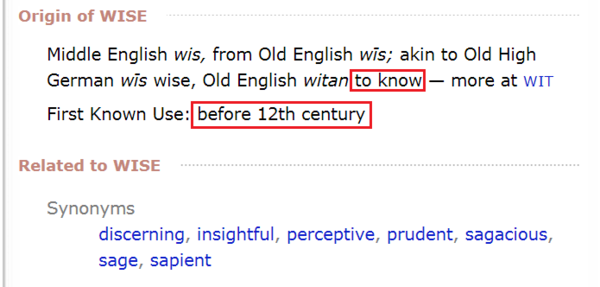

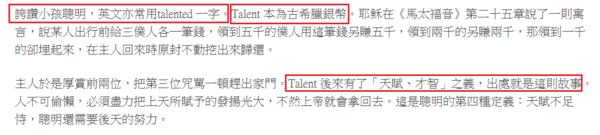

擇雅說「聰明」英文有多種不同字義解釋 (如上圖),而且還檢視語源出處加以證明,可見非常聰明。可惜求證推論的過程欠缺嚴謹,結果繞了一大圈卻做出錯誤論證,變成聰明反被聰明誤。

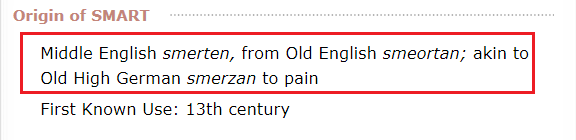

smart 不必藉由表親德文 schmerz (源自「古高地德語」smerzan) 來瞭解原字義,因為語源上 smart 為「中古英文」的 smerten,又源自「古英文」的 smeortan,也就是 pain 的意思 (如下圖)。

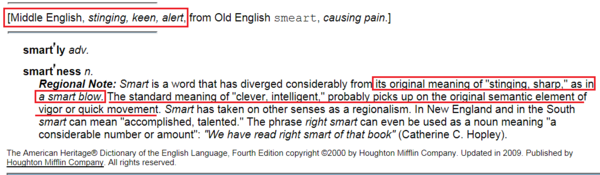

smart 的字形最早出現在西元 13 世紀,時間上屬「中古英語時期」(西元 12 世紀晚期至 15 世紀晚期),此時衍生出了 stinging/keen/alert (刺痛的/敏銳的/靈光的) 等字義,由這些字義當中,再產生「敏捷而有活力」的意涵,最後才演變成「聰明」的意思 (如下圖)。

並非擇雅所言:在「中世紀」(西元 5 世紀至 15 世紀) 轉借為刻薄,刻薄令人痛,再從刻薄轉為口齒伶俐,到最近兩百年才轉借為聰明。

擇雅說的「中世紀」是個蠻嚇人的無意義時間概念,因為涵蓋了「古英語時期」(西元 5 世紀中期至 12 世紀中期) 和「中古英語時期」(西元 12 世紀晚期至 15 世紀晚期) 整整約一千年的時間,但實際上 smart 要到「中古英語時期」(中世紀最後三百年) 才有「刺痛/敏銳」之意 (並非擇雅說的「刻薄」)。

而莎士比亞 (William Shakespeare, 1564-1616) 則屬於「近代英語時期 」(15 世紀末至 17 世紀中晚期);如前述,此時 smart 已有「刺痛」(stinging/sharp pain) 的字義。

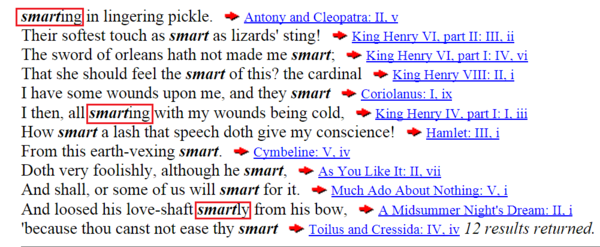

擇雅不知如何得知莎翁作品中出現九次 smart,而且全是「疼痛」之意,嚴格來講應該出現十二次 smart (smarting/smartly) 相關用法 (如下圖)

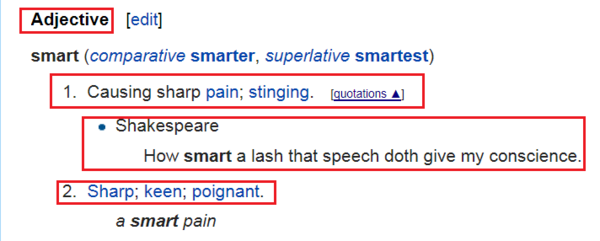

而且字義是「椎心刺骨之痛」而非一般的「疼痛」,如以下《哈姆雷特》名句中的 smart 即為一例:How smart a lash that speech doth give my conscience. (句中 smart 為「形容詞」)

由此可以斷定,smart 在「中世紀」並未如擇雅所言轉借為「刻薄」,否則為何「中世紀」之後的莎士比亞作品中,所有 smart 都是所謂的「疼痛」而沒有「刻薄」的意思呢?擇雅等於自己否定自己的論點。

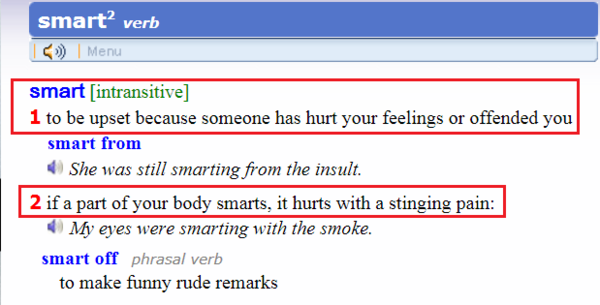

事實上 smart 字義有其演變的部份,也有不變的部份。例如「動詞」詞性就完整保留「痛」的字義,可以用來表示身體部位的刺痛與心理方面的創痛 (如下圖 Longman 解釋):

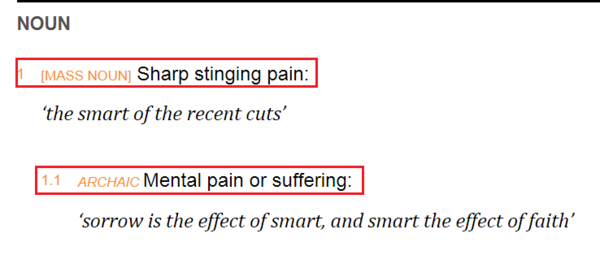

「名詞」詞性同樣保留中古英文「刺 (劇) 痛」與心理創痛的字義 (如下圖 Oxford 解釋)。國人因為慣於考試填鴨又沒有閱讀習慣,只死背 smart 的「形容詞」形態「聰明的」一種字義,其它一概不知,見到其他不同解釋,當然會如擇雅所言「大吃一驚」,相信擇雅應該已習慣了「處變不驚」才對。

至於演變的部份,個人研判 smart 轉借為「刻薄」(嚴詞批判又不失幽默與機智),是在十八世紀 satire (諷刺) 文風盛行時開始出現的,而且對後續的小說體裁影響很大。如英國著名的 satirist (諷刺作家) Jonathan Swift (1667-1745),也就是《格列佛遊記》(1726) 的作者,在 An Epistle to a Lady (1732) 的「英雄雙行體」(heroic couplet) 詩文中就有這樣的寫法:

Should a monkey wear a crown,

Must I tremble at his frown?

Could I not, through all his ermine,

'Spy the strutting chattering vermin;

Safely write a smart lampoon,

To expose the brisk baboon?

文中 smart lampoon 是指專門以詼諧筆法諷刺名人的評論文章,此處 smart 就是擇雅說的「刻薄」。Swift 同年發表的另一篇諷刺詩 The Beasts' Confession to the Priest 序言中,smart fellows 的 smart 也有類似的意思 (感覺三百年前 Swift 筆下的倫敦很像現在的台北):

By the multitude of those who deal in rhymes, from half a sheet to twenty, which come out every minute, there must be at least five hundred poets in the city and suburbs of London: half as many coffeehouse orators, exclusive of the clergy, forty thousand politicians, and four thousand five hundred profound scholars; not to mention the wits, the railers, the smart fellows, and critics; all as illiterate and impudent as a suburb whore.

同樣於十八世紀英國小說出現時,smart 在小說體裁中開始有擇雅所說「口齒伶俐」,即「機智」(witty),的字義。可見 smart 轉借為「刻薄」和「口齒伶俐」是在同一時期 (十八世紀) 發生,但分屬不同文學體裁,並非擇雅錯誤的線性推論:先在中世紀由疼痛轉借為刻薄,再由刻薄轉借為口齒伶俐。

舉例而言,英國小說先驅 Daniel Defoe (1660-1731) 在《魯賓遜漂流記》(1719) 的續集 The Farther Adventures of Robinson Crusoe (1719) 中,就有這樣的寫法:

So he began to talk smartly to them; told them that I was a very considerable owner of the ship, and that if ever they came to England again it would cost them very dear; that the ship was mine, and that he could not put me out of it; and that he would rather lose the ship, and the voyage too, than disoblige me so much: so they might do as they pleased.

文中 So he began to talk smartly to them 的 smartly 就跟「痛」沒有關聯,而是「口若懸河」(wittily) 的意思。

相同用法也出現在 Defoe 另一本小說 Moll Flanders (1722) 中:

'I understand you, brother,' replies the lady very smartly; 'you suppose I have the money, and want the beauty; but as times go now, the first will do without the last, so I have the better of my neighbours.'

到了十九世紀,英國小說家已將 smart 當成「聰明」。Jane Austen (1775-1817) 出版的第一本小說 Sense and Sensibility (1811),第七章當中就有這樣的寫法:

Mrs. Dashwood and her daughters were met at the door of the house by Sir John, who welcomed them to Barton Park with unaffected sincerity; and as he attended them to the drawingroom repeated to the young ladies the concern which the same subject had drawn from him the day before, at being unable to get any smart young men to meet them.

後續另一本大家耳熟能詳的小說 Pride and Prejudice (1813),在第七章也有相同寫法:

"My dear Mr. Bennet, you must not expect such girls to have the sense of their father and mother. When they get to our age I dare say they will not think about officers any more than we do. I remember the time when I liked a red coat myself very well -- and, indeed, so I do still at my heart; and if a smart young colonel, with five or six thousand a year, should want one of my girls, I shall not say nay to him; and I thought Colonel Forster looked very becoming the other night at Sir William's in his regimentals."

這兩本小說中 any smart young men 和 a smart young colonel 的 smart,都是「聰明」而不是「刻薄」。

接著在「維多利亞時期」(1837-1901),smart 不但有「聰明」之意,還衍生出「光鮮亮麗」的意涵。擇雅在《新專欄【顏觀點】:文思何以衰竭?》(2012/03) 特別提到 Charles Dickens (1812-1870),想必對這位維多利亞時期偉大的小說家並不陌生。其所著第一本法律小說 Bleak House (1853) 第九章中就有這樣的寫法:

I scarcely knew him again, he was so uncommonly smart. He had an entirely new suit of glossy clothes on, a shining hat, lilac-kid gloves, a neckerchief of a variety of colours, a large hot-house flower in his button-hole, and a thick gold ring on his little finger. Besides which, he quite scented the dining-room with bear's-grease and other perfumery.

he ws so uncommonly smart 是指換上全身行頭後,整個人改頭換面、容光煥發,異常光鮮亮麗讓人幾乎認不出來,也可用來形容服裝或建築物等 (如以下 Longman 解釋):

換言之,閱讀這個時期的英國小說 (尤其是 Dickens 的作品) 要特別小心,因為 smart 的字義從「刺痛」、「刻薄」、「口齒伶俐」、「聰明」到「光鮮亮麗」都有,閱讀功力如果不夠,一不小心就變成「亂讀」,相信這一點擇雅應該比一般人都清楚。

若時空拉回到現在,smart (形容詞) 在「美式英語」中是 intelligent 或 clever 的意思,表示某人「天資聰穎」,或某項決定非常「明智」(下圖解釋 1);但也可做負面意涵解釋為「耍小聰明」或「調侃/消遣」(下圖解釋 2):

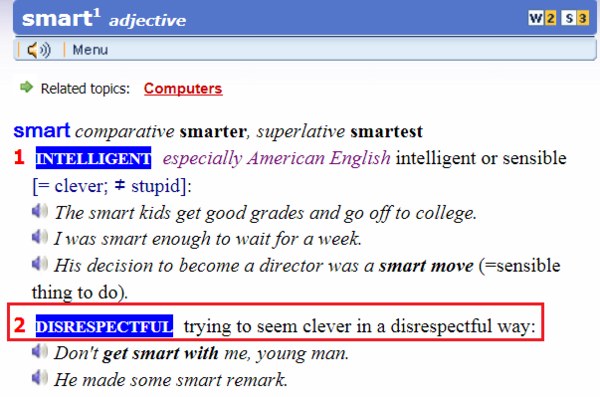

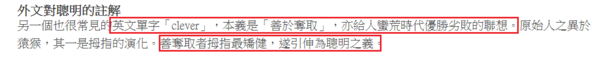

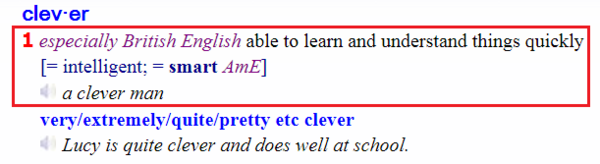

再來看擇雅對 clever 充滿無限想像的解釋 (如上圖)。不知擇雅是否篤信「達爾文主義」(Darwinism),居然可以從 clever 聯想到「善於奪取」,再連結到蠻荒時代「優勝劣敗」,再聚焦到原始人和猿猴的「拇指演化」,繞一大圈居然可以回到「善奪取者拇指最矯健」,最後莫名其妙跑出 clever 是「聰明」的結論。還好擇雅讀的不是理工科系,否則光憑這一段跳躍式推論就足以被死當。

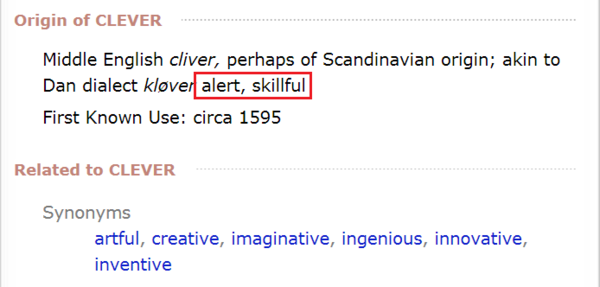

就語源而言,clever 是「中古英文」的 cliver (可能源自北歐地方語言),是 alert (靈光/機伶) 或 skillful (技術熟練) 之意 (如下圖),不知道跟「善於奪取」有何關聯?有一技之長還需要靠搶劫為生嗎 (除非技術就是搶劫)?

再者,人類進化是謀生工具與方式進步有以致之,由狩獵到遊牧,由遊牧到屯墾,由屯墾而形成現代社會。從農牧業型態轉變為工商業型態,靠的是大腦而不是拇指,依賴的是互助合作而不是巧取豪奪。「拇指矯健」是為了做更精細、複雜的手工藝以提升技術水準 (不是光拿來比「讚」),而非「更善奪取」。

請教擇雅一個小學程度的問題:掠奪性最強的肉食動物 (carnivore) 有拇指嗎?如果有的話,老虎、獅子、豹、熊和老鷹的利爪應該叫 hands 而不叫 claws。如果沒有的話,表示擇雅的推論毫無邏輯,不足採信。

肉食動物的最大天敵是人類,不是因為人類有拇指 (赤手空拳跟獅子肉搏有贏面嗎?),而是人類大腦經過理性思維知道硬碰硬打不過獅子,但可以用巧手製造陷阱和武器來制服獅子。

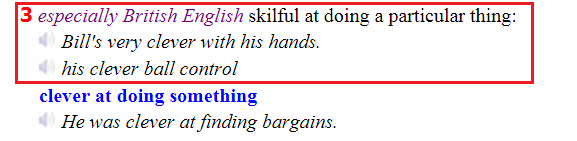

言歸正傳,clever 根據字源有「技藝超群」之意,而且是「英式英語」用法 (如上圖),如例句 Bill's very clever with his hands. 是指 Bill 「有一雙巧手」;如果 his clever ball control 用在世界杯足球賽球員身上,是指他足下控球功夫了得。

若當「聰明」解釋,clever 跟 smart 是同義字,差別在於前者為「英式英語」,後者為「美式英語」(如下圖),僅此而已,無須搬出達爾文的進化論來特別說明,更何況根本講不通。

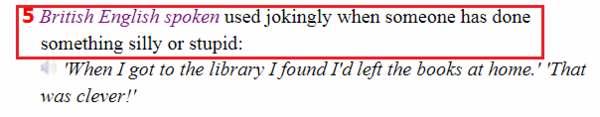

跟 smart 一樣,clever 也有負面意涵的用法,如做了一件傻事,可以用講反話的方式消遣對方:That was clever!,字面意思雖然是「真是太聰明了!」,但實際上是用來指反義的「聰明過頭」(如下圖):

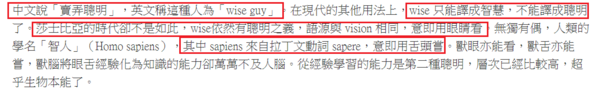

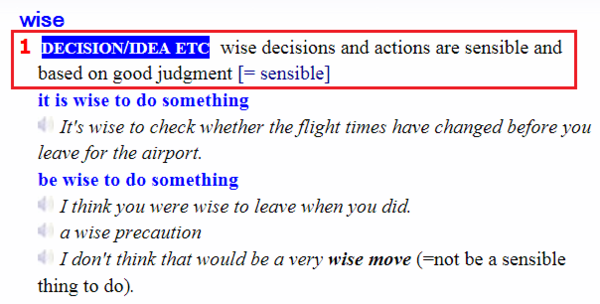

擇雅說,在現代的其他用法上,wise 只能譯成「智慧」不能譯成「聰明」(如上圖),可能是受到「名詞」形態 wisdom 被翻成「智慧」的影響,仍然難脫「中式英文」窠臼。

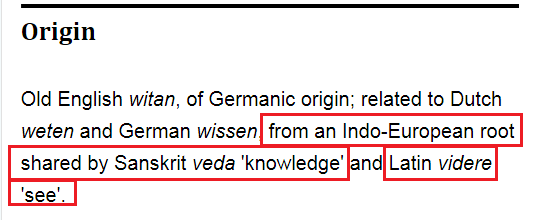

wise 是個很古老的字,西元 12 世紀以前就有了,比 smart 還早了一百年,源自古英文的 witan,是「知道」(to know) 的意思 (如下圖) ,但卻被擇雅解釋成「用眼睛看」。

搞了半天原來 wise 的古英文 witan 與「印歐語系」中的梵語 veda (knowledge) 有相同語源,同時和拉丁語 videre (see) 也有相同語源,顯然 wise 之後的發展是取 veda 的字義「知識」,而不是 videre 的字義「看」(如下圖),但擇雅卻以「看」來解釋 wise 的語源,難怪越扯越不知所云:

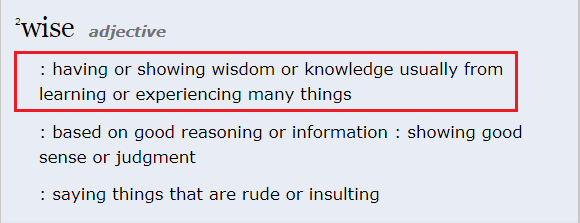

wise 直接翻成「智慧」當然不恰當,因為中文「智慧」的定義近似「聰明、伶俐」,但擇雅又說「不能譯成聰明」,這不知道是在搞什麼鬼!其實 wise 是由經驗累積而成的智慧 (如下圖 Merriam-Wester 定義),也就是「不經一事,不長一智」的「智」,因此要譯成「睿智」或「明智」才對,前者用來形容「人」,後者用來形容「事」:

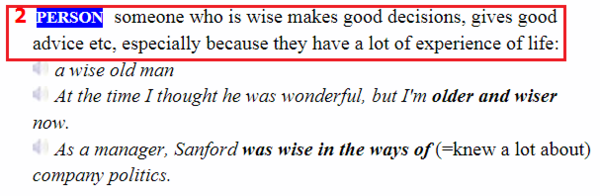

舉例而言,生活當中遭遇到難題方寸大亂、舉棋不定,可能會求教某位「智者」指點迷津,這位智者就要以 wise 來形容 (如下圖),不能用 smart 或 clever。因為經驗累積需要時間的洗禮和逆境的試煉,因此能稱得上 wise 的人通常都有一定年紀,如果要形容天才兒童或資優生,當然就不能用 wise。

此外,如果某件事情或決定做得非常高瞻遠矚、週詳縝密,也可以用 wise 來形容,即「明智」或「高明」的意思 (如下圖)。這些重點擇雅避而不談,跑去瞎掰「用眼睛看」,還突發奇想把 Homo sapiens (智人) 也扯進來,再連結到「用舌頭嚐」,簡直已經進入「意識流」(stream of consciousness) 的境界。

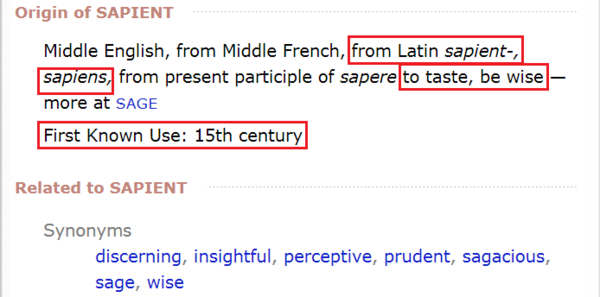

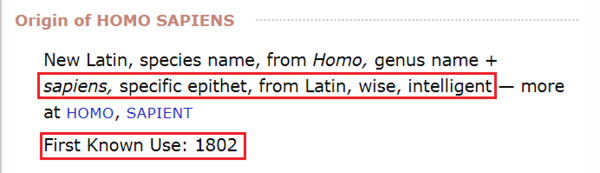

擇雅對多義性的字好像沒有什麼選字邏輯,wise 的語源有梵文的 veda (knowledge) 和拉丁文的 videre (see),擇雅不選前者卻跑去瞎掰後者的「用眼睛看」;而 sapiens 源自拉丁文 sapere (to taste) 是「嚐」沒錯,但還有另外一個意思是「智」(be wise) :

擇雅不選後者,卻鑽牛角尖去解釋前者「用舌頭嚐」,然後掰出以下這段光怪陸離的囈語,不知道有哪位「智者」可以幫忙解讀一下:

獸眼亦能看,獸舌亦能嘗,獸腦將眼舌經驗化為知識的能力卻萬萬不及人腦。從經驗學習的能力是第二種聰明,層次已經比較高,超乎生物本能了。

其實源自拉丁文的 sapiens/sapient 跟 wise 根本就是「同義字」(如下圖),十九世紀以後 sapiens 只能跟 Homo (拉丁文 human genus=人屬) 連用,寫成 Homo sapiens,也就是靈長類人科人屬的智人 (有智慧的人),之所以有智慧是因為有發達的大腦,千萬不要再去扯發達的拇指。但從 sapiens 演變而來的 sapient,則可以直接當成 wise 用來表示「睿智」。

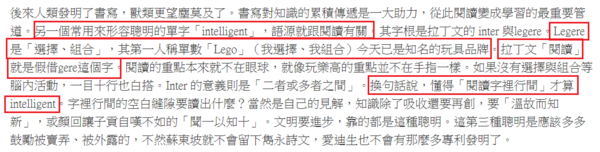

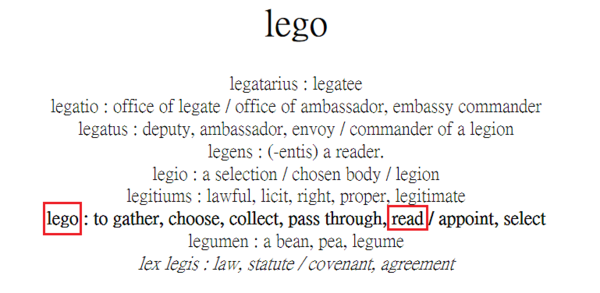

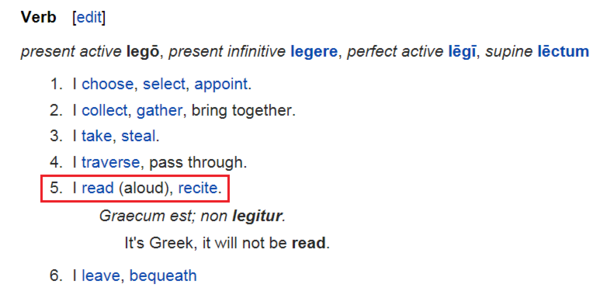

接著擇雅說 intelligent 語源跟閱讀有關 (如上圖),非常不錯,說明該字是由拉丁文 inter 和 legere 組合而成,也完全正確,但用 lego 的字義「我組合」(I bring/put together) 來講玩具「Lego」(樂高) 的由來,就開始岔題了,因為 lego (現在式不定詞型態為 legere) 的另一個字義是「我讀」(I read),擇雅又犯了選字毫無邏輯的毛病,捨「我讀」而就「我組合」,要把「我組合」合理掰成跟閱讀有關實非易事,這不是擇雅的強項,果然整個段落從「Lego」之後慘不忍睹、不知所云 (lego 字義參閱下圖解釋):

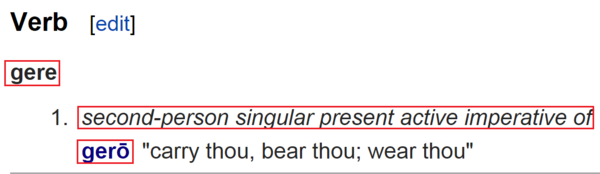

不妨來看看擇雅怎麼掰的。說拉丁文「閱讀」就是假借 gere 這個字,但並未說明 gere 到底是什麼意思?又是怎麼來的?不會是將 legere 切成兩半變成 le+gere 吧!唯一能聯想到的是 Richard Gere,還好擇雅沒有說是因為李察‧吉爾的祖先很喜歡讀書。

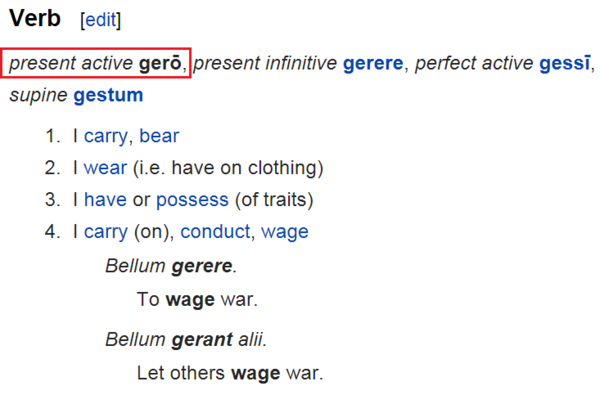

gere 是「第二人稱單數現在式主動語態命令式動詞」,字義是「你帶」、「你拿」、「你穿」等 (如上圖) ,但是並沒有「你讀」的意思,況且要和「第一人稱單數」的 lego 搭配,也應該是 gero 而不是 gere (如下圖)。

既然如此,假借 gere 之後如何產生「讀」的字義呢?lego 和 gere 兩個字搞錯,可說「差之毫釐,失之千里」,後面再怎麼發揮創意「組合」,都會變成「硬坳」,沒有任何邏輯上的說服力。

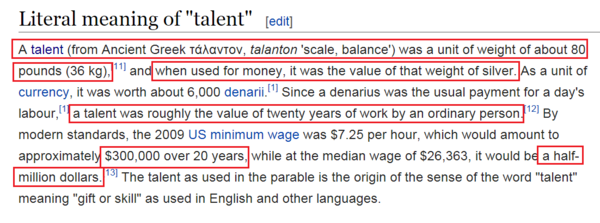

擇雅接著說,talent 本為古希臘銀幣,不知道又是從哪裡「組合」來的錯誤資訊。talent 源自希臘文的 talanton 或拉丁文的 talentum,是「秤」、「天平」或「數量」的意思,為古希臘、羅馬時代的質量單位,中譯為「塔蘭同/他連得/塔冷通」。

一個 talent 約 80 磅 (36 公斤),若用在貨幣計量上,為等重的黃金或白銀 (約20-40 仟克),而一塔蘭同白銀大約是當時一個工人 20 年的工資 (如下圖)。總之,talent 是質量和貨幣「單位」,不是擇雅所說的「銀幣」。

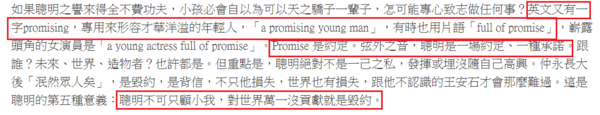

思維邏輯混亂很可怕,因為會「一步錯,步步錯」,俗話說「江山易改,本性難移」就是這個道理。擇雅多義性字彙的選字能力出了問題,不會是單一偶發事件,而會是全面性一路錯到底,從 wise、intelligent 的例子可以看出端倪,而 promising 再出同樣問題。Mike老師兩個月前撰文評論擇雅 2009 年另一篇文章《台灣:背英文字典的經驗談》,就提到過擇雅「思維邏輯混亂」的問題 (參閱評論),這次更加印證原來的論點。

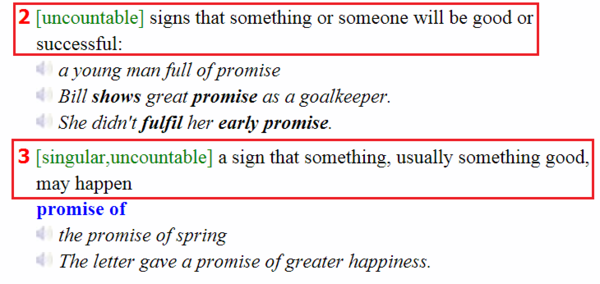

promising 是指「未來極具發展潛力」,跟「才華洋溢」無關,因此 a promising young man 是指「前途無量的年輕人」,而不是「才華洋溢的年輕人」。既然擇雅提到 promising 可以用片語 full of promise 表示,就應該清楚此處的 promise 是「發展潛力」(如下圖),而不是另一個無關的字義「承諾」。

擇雅再度捨「潛力」而就「承諾」,去掰「Promise 是約定。弦外之音,聰明是一場約定、一種承諾。跟誰?未來、世界、造物者?也許都是。」,簡直是在寫小說。

最後擇雅終於講到 idiot 這個字 (如上圖),表示語源是希臘文「一己之私」之意,還講了古希臘羅馬公民投票的典故。故事很精彩,可惜選字還是錯誤。

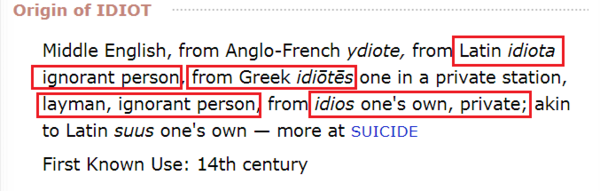

idiot 源自拉丁文 idiota,只有「無知者」(ignorant person) 一個意思;若參考希臘文語源,字義有與拉丁文同義的「門外漢」(layman) 與「無知者」,也有擇雅所說的「自己的」和「私人的」(如下圖)。擇雅真的是從一而終、一以貫之,文章都要收尾了還是選到錯的字義。其實 idiot 的語源應該是拉丁文或希臘文的 ignornat person 才對。

擇雅說在古希臘羅馬,明明是公民卻不參加會議也不去投票,只顧自己過日子的自了漢,就叫 idiot。實際上的典故是古希臘雅典城邦的民主制度 (西元前五世紀),當時人人生而無知,必須接受正規教育 (或世襲) 才能成為公民,進而參與城邦的公共事務,若先天缺乏理性認知或推理能力,便無法接受教育,只能成為 idiots,不能成為 citizens 參與公共事務,因此 idiots 在當時類似現在無行為能力的「禁治產人」。

如果具備公民身份卻不參與公共事務,在雅典城邦民主社會中不但「自私」(selfish) 而且還「不榮譽」(dishonorable),幾乎不可能發生,並非 idiot 字義的主要適用對象。因此 idiot 乃由 ignorant person (缺乏參與公共事務能力與政治判斷力的人),轉變為「缺乏常識與判斷力」,也就是 stupid 的意思 (參閱以下 Wikipedia 說明)。

An idiot in Athenian democracy was someone who was characterized by self-centeredness and concerned almost exclusively with private—as opposed to public—affairs.[6] Idiocy was the natural state of ignorance into which all persons were born and its opposite, citizenship, was effected through formalized education.[6] In Athenian democracy, idiots were born and citizens were made through education (although citizenship was also largely hereditary). "Idiot" originally referred to "layman, person lacking professional skill", "person so mentally deficient as to be incapable of ordinary reasoning". Declining to take part in public life, such as democratic government of the polis (city state), was considered dishonorable. "Idiots" were seen as having bad judgment in public and political matters. Over time, the term "idiot" shifted away from its original connotation of selfishness and came to refer to individuals with overall bad judgment–individuals who are "stupid".