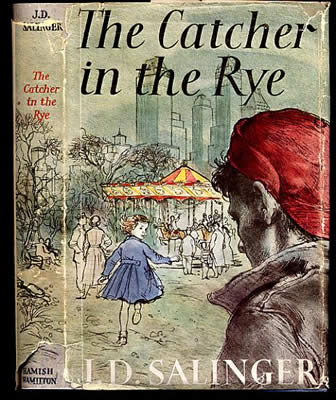

我最喜歡的書之一是《麥田捕手》(The Catcher in the Rye)

主人翁荷頓雖然把人生過得亂七八糟

像一團攪亂的毛線

但他的心思很單純善良 疼愛妹妹菲比 是個一百分的哥哥

他的願望是站在懸崖的邊緣 保護在麥田裡奔跑玩耍的孩子們

不讓他們掉下去了

這也是我放在yahoo信箱簽名檔多年的格言

“這世界是一個大麥田,麥草茂密及頂,孩子在其間追逐嬉戲,然而麥田的邊緣就是險峻的峭壁,一失足必然粉身碎骨。我站在懸崖邊,守候那些在麥田中遊戲的孩子,如果有孩子跑到懸崖邊,我就去抓住那個孩子,以免他落到懸崖下面。”

一直以來 我認為每個人都應該做好自己的工作 不很在乎別人要怎麼過他的日子 認為那是他的自由 選擇“獨善其身”

而看到有其他無辜且多數的大人被欺負 孩子們率先跳出來天“兼善天下“

我很感動 敬佩孩子們的勇氣

所以我找資料 寫文章 一篇又一篇得寫(寫了上萬字 很多人還不一定點開來看)

希望有理有據地明確指出壞掉的大人貽害台灣的地方

下班後去支持 在臉書上分享發起活動

希望努力喚醒那些仍選擇沈默 或麻木不仁的多數台灣人

人類原本就從野獸進化而來

但似乎被社會馴養的太好 尤其是台灣社會

獸性彷彿只存在於為所欲為的國家機器上

而人們啊 !

縱然見到其他人被政府欺負 甚至公然強暴了台灣的未來

“沒關係“ 只要不是發生在我家就好

選擇沈默、選擇要乖、選擇叫孩子們適可而止

因為國家機器還要運作

但這個國家機器明明就有問題 它持續地在強暴他的人民 無視人民的訴求

壞掉的大人知法犯法 卻以“依法行政”欺負台灣人

明明孩子們是在做好事 為大多數人的人爭權益 捍衛珍貴的民主價值

一如《麥田捕手》書中說「所有美好的東西都是那麼脆弱,而且危機四伏。」

像豺狼分贓一樣 這兩天一個個牆頭草 見風轉舵跳出來指責孩子

社會上有權有勢卻選擇沈默的“好的大人們” 仍不願意跳出來發揮影響力

眼看著孩子就要掉下去 我卻無能為力

苦思無解 也真的只能誠心向上天祈禱了

但願天佑台灣

但願不要讓孩子掉下去了 台灣也跟著沉下去了

但願「沈默的一代」帶出「怒吼的一代」,但願我們等得到那個時候,但願 !

小百科:

沙林傑J.D. Salinger的《麥田捕手》(The Catcher in the Rye) 文章賞析

節錄自網路 http://life.fhl.net/Literature/AmericaAge/03.htm

沙林傑筆下的人物,都是對環境敏感的人,他們不願盲從,但又找不到方向;他們害怕壓力,但又欠缺一種可跟壓力制衡的力量;他們看到了偽善,卻又沒有勇氣跟他們起衝突,他們感覺環境變遷的讓他們不認識,但他們一直努力不讓自己作局外人。為了讓自己不會長久的孤立無倚,他們委曲求全,或捐棄自己的理想。

荷頓在意識上自詡為一個拯救下一代的人,他在麥田中作一名捕手,幫助每一個鄰近懸崖邊緣的孩子。懸崖成為一種象徵,是精神存亡的關鍵抉擇點。

沙林傑透過荷頓掀開戰後美國社會知識青年的心聲。在工商業繼續快速發展的社會,陰霾是普遍存在的。

當「麥田捕手」發表後,掀起「沙林傑熱」,大批美國青年模仿小說主人翁荷頓的語言、動作,甚至像他那樣倒戴鴨舌帽;但是也有大批的人指控沙林傑,只是表達了半文盲青年中的頭腦和思想,並迎合了青少年的無知和幼稚;有的學校甚至將之列為禁書,不准學生閱讀。結果「麥田捕手」變成最熱門的話題。

但沙林傑並未真正掀起五零年代的社會運動。反抗,是從六零年代才正式開始。

如果說海明威代表著「失落的一代」,則沙林傑身處的五零年代,便是「沈默的一代」,幾乎所有的美國人都沈浸在經濟起飛帶來的富裕生活中,甚至以反叛為標誌的青年,都徹底的被收編,他們喜歡八面玲瓏,一切選擇都以滿足物質生活為依歸,他們對政治漠不關心,處事態度是「一切從眾」,當標示著六零年代反叛起點的搖滾樂在五零年代出現時,這些「沈默的美國人」,竟未能發現其蘊含的反叛精神,反而掀起一股偶像崇拜的流行風。他們正好是馬庫色描述的「單向度的人」的典型。

如果要問「沈默的一代」是因何產生?則這段時期因冷戰帶來的赤色恐怖症麥卡錫主義、對剛過去的大蕭條時期的貧窮回憶、對再掀起三次大戰核武戰爭的恐懼,都是形成原因。

不過,研究六零年代的文化學者,是將這「沈默的一代」,視為一場重大的文化和倫理革命的先驅,正是這「沈默的一代」,帶出六零年代的「怒吼的一代」。

限會員,要發表迴響,請先登入