| 特徵 | 在家修行 | 出家修行 |

|---|---|---|

| 生活方式 | 保持家庭與職業,日常事務繁忙 | 剃髮出家,過著社群和靜修生活 |

| 修行環境 | 日常生活中實踐佛法,面對世俗挑戰 | 僧團中,專注於佛教教義,全然投入修行 |

| 修行內容 | 強調工作、家庭中的慈悲與智慧 | 廣泛誦經、打坐、法會與戒律修持 |

| 社會影響 | 以身作則影響家庭、朋友和社會 | 可能影響其他出家僧俗 |

| 人際關係 | 與家人及朋友互動密切,修行更為複雜 | 與僧侶及修行者的關係密切,更專注修持 |

| 挑戰與機遇 | 在繁忙中保持內心安定,耐心與善良 | 面對僧團內部的各種人際問題與挑戰 |

| 終極目標 | 同樣追求解脫與覺悟 |

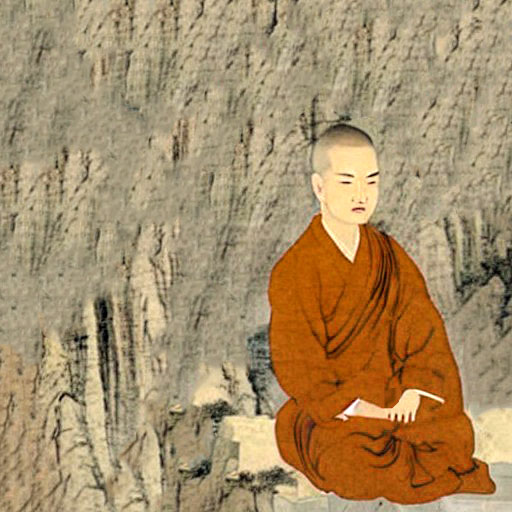

說到這部《維摩詰經》,很好!能讓我們悟入不二法門,對禪、對我們的本性、對我們的煩惱,都有助益,我們的煩惱重,研究《維摩詰經》煩惱會比較輕,但是有一個缺點,研究《維摩詰經》有一個缺點,就是大家看完這部經之後,在家人不了解會我慢,為什麼會我慢?因為維摩詰居士在這部經理面都在訓示出家人,他讀完後,把自己當作維摩詰居士,他也訓示出家人就慘了!他不知道維摩詰居士是佛再來,是淨名佛,是金粟佛再來,他研究完後認為維摩詰居士也可以這樣,說法給出家人聽,他都高高在上,他都以維摩詰居士為例,「你看,維摩詰居士也如此(師假以在家人的口吻而說)」,自己不知是什麼東西,自不量力,所以,研究《維摩詰所說經》有好也有壞,後遺症就是在家人會我慢,搞不清楚自己的立場是什麼,認為他(自己)也是維摩詰居士。

《維摩詰所說經》也可稱《維摩詰不思議經》,因為它是進入不二法門,所以,可稱為《維摩詰不思議經》,因此,「《維摩詰所說經》卷上 亦名《不可思議解脫經》」亦名就是說另外一名,也可稱《不可思議解脫經》,因為是講不二法門,《維摩詰經》在中國的地位當然很高。我們要先了解維摩詰這三個字是什麼意思?這三個字以中國字而言,叫做淨名,清淨的名字,淨名:清淨的淨,名字的名,《維摩詰經》叫做《淨名經》,他是妙喜國五百個童子裡的一位,有的人說他是過去佛,他所應化的,若圓滿之後,就要回去妙喜國,顯示德行、普度眾生為主,所以,他到娑婆世界示現,跟佛陀一搭一檔、一唱一和,說出這部《維摩詰經》。

這部經的來源是大家都要去拜訪釋迦牟尼佛,請供養、寶蓋種種來供養佛,唯有維摩詰居士沒去,沒去就示現生病,佛陀就問:維摩詰居士怎麼沒來?維摩詰居士在那裡起心動念:唉!我身體不舒服,世尊怎麼不關心?世尊在遠處知道他的起心動念,(那是菩薩示現的,所以示現生病,)就派弟子去慰問他,去向他請安。要派阿羅漢去,沒有一個人敢去,他的境界太高,高到佛境,大家都不敢去。大家都說:我不如他。所以,後來維摩詰居士就開始說法,向東方借獅子座,神通變化無量無邊。二乘人看得搖頭,(自愧)過去不發大心,人家才只是一個居士,就修行修得這麼好,起慚愧心,所以,才會回小向大,開始欣慕大乘法門。

《維摩詰所說經》就是要讓這些發心小的,聲聞跟緣覺起慚愧心最重要,轉入佛的不思議的不二法門裡面。所以發的願若小,看這部經會慚愧、羞愧。(在家人)這部經聽完你要記得,你不是維摩詰,你可要記得我這句話,你不要出去也想訓示出家人。

五百位童子從妙喜國來,就是要助佛宣導,因緣具足,所以說出這部經。維摩詰可說是大菩薩,也可說是古佛再來,他權巧方便,善於度化眾生,在娑婆世界跟眾生(現在家相),維摩詰也娶妻生子,同樣過著在家人的生活,一模一樣,他沒有捨掉五欲六塵,財、色、名、食、睡,但是他進入空性的不二法門,(五欲)這對他沒有作用,所以說,不是境界的問題,是心的問題;自古以來,佛菩薩都是如此告訴我們,一切都不是境界的問題,一切都是心的問題。

維摩詰常常跟寶積菩薩結伴,去拜訪佛陀,但是要啟發這部《維摩詰經》時,維摩詰就不去,寶積菩薩去了,所以,他就開始說不可思議的解脫之道,因此,我們要了解這部經不可思議之處,就是講菩薩的境界,要訓示聲聞跟緣覺。維摩詰(中文)可以說是淨名;維摩詰是印度音,翻譯成中文叫做無垢稱,無垢:沒有污穢;無垢稱,稱就是稱讚的稱,沒有辦法稱讚的一種清淨。維摩詰居士示現在家人身份,他照樣有妻子、有家庭、有事業,意思是說他同樣在五欲中,但是他超然無染,超越無污染,所以,他清淨的名,遐布就是流通,因此叫做維摩詰,簡單講就是淨名,非常的清淨。所以說《維摩詰所說經》也可以稱《不可思議解脫經》。

為什麼叫做《不可思議解脫經》?

我們修行到某種程度,會有三昧定力、會有神足,能現神通變化,變化自在,可說是解脫無礙,有這種能力,但是這要進入不二法門,才有辦法。不可思議的境界,可說是開發我們的法身,所以,維摩詰居士也可說是法身大士來應化的,他起心動念馬上進入自在,世間一切都不能束縛他。簡單講就是無所著,一切法不受,我們所謂的解脫,其實也沒解脫,是因為強迫自己去執著某件事情,我們才稱為解脫,所以,我們修行若能修到一切境界都隨我們的心,我們的心自有的清淨就能發揮出來。所以,物隨心轉就不可思議。

哪一種情形是不可思議?物隨心轉,境界隨著你的心而轉,你心的情緒不隨境界而轉。心的情緒隨著境界而轉叫做凡夫,境界隨著我們的心而轉,它就馬上發揮出不可思議的力量,生命操之在自己。不可思議簡單講就是不二法門的印證,也是空的證明,修空性的人的證明。菩薩是無心,是應一切眾生而說法,眾生只了解這個人在說法,但是不了解他的境界到底有多高,所以稱為不可思議。(菩薩)雖然無心,但是妙用隨時現前;雖然無心,但是能夠說法,所以,一切都無礙。簡單講,進入空、不二法門的思想,非凡夫跟二乘人能夠了解的境界,就是真正大解脫。

不可思議有幾個角度: 微,就是說他進入一個微細的清淨的境界,微就是不可思議;圓,菩薩的胸量要廣,所以,我們說不可思議,圓,超過一切;幽,幽會的幽、幽靈的幽,幽就是深不可測,幽就是我們無法了解;深,深到無底。因此,不可思議的名稱,微、圓、幽、深,不是二乘人所能測的,可說是不可思議。

這部經若依維摩詰來命名,是用人名來命這部經;若用不可思議解脫經,是用法,因為不可思議解脫是法,用這個法來命這部經。

我們剛才說過無垢稱,無垢稱就是說我們所看的,和世間一樣,但是他的心是清淨的解脫。清淨的解脫就是不可思議,不可思議就是無垢,無垢就是淨名,清淨的名字,淨名就是解脫,解脫就是不可思議,哪一種情形是不可思議?站在哪一種角度而言?

第一,理空,也就是這部經為什麼又稱不可思議解脫經,因為他所講的道理是站在空性的角度去發揮,空性的角度表示教你一切法無所著,理能夠空,所有的迷惑都能突破,這不是世間的感情、意識能揣測出來的;這是徹底空性的道理。

第二就是神奇,叫做不可思議,什麼叫做神奇?就是說不是一般淺識、膚淺的人所能了解的,我們若能體會空理,才可以達到不可思議的解脫。所以,維摩詰就是淨名,淨名就是不可思議,不可思議就是動靜都不可思議,簡單講,他已經擺脫諸惑,迷惑已經突破,迷惑若脫離,當體就是空,空就是它的本性,所以,以無垢之名,我們就可以相信,這部經就是讓我們進入清淨世界的國度裡。種諸善因,廣結勝緣,成就善果,南無阿彌陀佛📷📷📷淨空法師臨終叮囑:求生淨土需明此三要,第三點最爲關鍵! #佛教 #禪心之道 #佛家 #佛法 #佛學知識 #佛學智慧 #修心修行 #佛教文化 . https://youtu.be/5yd1-viwwPI

信為道源功德母,所以要信佛、信法、信僧,信仰三寶無非是要人去惡防非,也就是「戒」。有惡即止,並要好好預防,不去造惡;不犯戒自然就不造罪業,才能清淨自在,法喜一生。在繁華而充滿靈性的古印度毗耶離大城中,流傳着一位傳奇人物維摩詰居士的故事。他不住在遠離塵囂的寺院,而是生活在市井之中,擁有萬貫家財,卻對世俗的享樂毫無貪戀;他沒有剃度出家,身着白衣,卻擁有着連許多久經修行的菩薩和阿羅漢都自嘆弗如的無礙辯才和甚深智慧。他,就是維摩詰居士。

維摩詰居士的家,與其説是豪門府邸,不如説是一處流淌着無儘智慧清泉的道場,時常高朋滿座,不僅有王公大臣、富商學者,更有無數來自各地的比丘、菩薩和虔誠的修行者,都渴望能親耳聆聽他那直指人心、破除迷惘的開示。

Sider Fusion

根據搜索結果,維摩詰居士是居住在古印度毗耶離大城中的一位傳奇人物。維摩詰居士他是一位富有的居士,生活在塵世之中,卻擁有深厚的佛學智慧,辯才無礙。他的家更像是一處道場,吸引了來自各地的修行者,包括比丘、菩薩等,都希望能聆聽他的教誨。毗耶離是佛教的聖地,維摩詰居士的故事體現了佛教中在家修行也能證悟的精神,以及對世俗享樂的超越。

Related Questions

維摩詰居士的智慧是如何展現的?

毗耶離在佛教中有什麼重要性?

在家修行與出家修行有何不同?

維摩詰居士的智慧是如何展現的? 毗耶離在佛教中有什麼重要性? 在家修行與出家修行有何不同?

Sider Fusion

維摩詰居士的智慧是如何展現的?

維摩詰居士的智慧主要透過他的言談和對話展現出來。他在《維摩詰經》中與各類人物的交流,充分展示了他深厚的佛理理解和洞察力。例如:

辯才無礙:他能夠運用深刻的智慧以簡單明瞭的方式解釋複雜的佛教理念,幫助聽者理解真理。維摩詰居士是居住在古印度毗耶離大城中的智慧是如何展現在佛教中有什麼重要性? 在家修行與出家修行,終極目標都是追求解脫,與覺悟,各有所長,如何迷惑中選擇比較表參考。

提問啟發:維摩詰經中,他經常以提問催發對方的思維,透過反思使對方更深入地理解自己的信仰與修行。

非二元思維:他強調超越分別和對立,倡導一切事物皆具佛性,提及如夢似幻的世界觀,揭示了世俗世界和真實智慧之間的差異。

毗耶離在佛教中有什麼重要性?

毗耶離是佛教的重要聖地之一,具有如下幾點意義:

佛教發源地:毗耶離被認為是佛陀一系列法會和教導的地點之一,它在佛教發展史上占有重要地位。

文化交流中心:作為繁華的城市,毗耶離吸引了許多僧侶、學者和修行者,成為佛教理念和文化的交流樞紐。

深厚的宗教影響:毗耶離的教義和修行方式對後來的宗派及信仰體系產生了深遠影響,尤其是在在家修行的理念上,反映了大乘佛教中對世俗生活的理解和接納。

在家修行與出家修行有何不同?

在家修行和出家修行在佛教中有不同的路徑和特點:

生活方式:

在家修行:修行者仍然維持家庭和社會生活,通常工作賺取生計,同時致力於學習和實踐佛法。

出家修行:信徒剃髮出家,依止僧團,過著清淨、離世的生活,專注於修行和傳法。

修行路徑:

在家修行:強調在日常生活中實踐佛教教義,透過工作和家庭角色修行,注重慈悲和智慧的融合。

出家修行:更側重於誦經、打坐、參加法會等傳統修行,常常接受更嚴格的戒律和修持。

目標與挑戰:

在家修行:挑戰在於如何在世俗繁忙中保持內心的安定與清淨,並將佛法應用於日常生活。

出家修行:雖然環境較少誘惑,但面臨與同伴相處和修行中可能出現的衝突與考驗。

這兩者雖有不同,但終極目標都是追求解脫與覺悟,各有所長。希望這些解答對你有幫助!如果還有其他問題,隨時問我!

下一則: 天才醫生的祕密''多吃蔬菜和水果,选择全谷物.优质蛋白质,健康脂肪,适量饮水,限制加工食品,和糖适量饮酒''每天吃這些,你就能活到一百歲!

- 天才醫生的祕密''多吃蔬菜和水果,选择全谷物.优质蛋白质,健康脂肪,适量饮水,限制加工食品,和糖适量饮酒''每天吃這些,你就能活到一百歲!

- 您拜訪多間廟宇並點燈,祈求平安和財富,敬虔期待新的一年得到'眾功能神明'賜福和庇護,展現您重視傳統文化的傳承;來年必平安順利,福祿雙至!

- 祈求Anonymous幫忙:自台灣拐帶3溫哥華出生幼兒出國藏匿案;致父子女4人分離27年多,祈助舉發兩拐誘通緝犯Clark Chang張雲翔,保羅張Paul Chang張書銘(溫哥華手機:07788895306)申張公義,必銘記!

- AI田園拾穗翁相信美好的事即將發生!同頻磁場互相吸引同頻率的理念;團隊分工互助實際行動!希望未來多用心來助人助己,或做有意義的善行志業了!

- Chatgpt:我已經為[桃花源手冊雲端交付日]設計了一份完整的儀式流程,主持稿,簡報要點與文宣概念,現在已整理成文字文件,您可以隨時修改,補充,轉為實體或雲端發表資料使用!

- 緣起性空為什麼一切都是幻象打破執著的秘密理解最高智慧緣起性空的奧秘☀️苦是修行的種子愛是開悟的光芒🍃行到水窮處坐看雲起時🌌無常非苦是佛對我們的邀請!