當天氣進入到秋冬轉換之際,氣溫一下熱一下冷,最常聽到一聲💥”碰”💥,磁磚因為熱脹冷縮不是翹起就是爆開,也就是俗稱的”彭共”。

昂睦在這邊提醒大家若發現磁磚有裂縫時,可先敲敲看磁磚表面,若只有一兩塊隆起破裂,進行修復即可,千萬不要這片地板或是牆壁爆光光才後悔莫及🤦♀️🤦

一般來說家中地磚隆有四大原因:

1、地磚縫隙尺寸處理不當,磚與磚之間的縫隙太小,就容易引發磁磚層的拱起現象。

2、裝潢的時候,師傅鋪貼磁磚若整平方式偷工減料,也會造成磁磚翹起現象。

3、另外就是在貼地板磁磚時,最初鋪設的水泥地面的品質較差,磁磚的水泥與原來的地面結合度不佳,地磚隆起的問題也是很常見。

4、當氣溫變化劇烈變化時,最容易導致磁磚爆裂,無論任何品牌或是材質的磁磚都會受到熱脹冷縮影響,遇到太大的溫差變化,爆裂的情況時有耳聞。

昂睦提醒各位,若磁磚爆裂面積沒有很大的話,要趕緊找施工團隊敲破切開,否則底下的空氣產生推擠效應,一些不夠牢固的磁磚就會一直被擠壓出來,到時磁磚就像跳舞一樣🤸♀🤸,一塊塊隆起,到時修補會非常不容易喔。

要怎麼處理磁磚彭共?

昂睦處理的方式通常有兩種,一種是打掉重鋪,另一種則是局部修復,說明如下:

(一)地板磁磚打掉重鋪

當家裡遇到大面積的磁磚爆裂、隆起,也就是整個地面結構已經被破壞,如果單單只要局部修復,全部重新鋪設雖然會比較花時間、費用高一些

但是打掉重鋪,才能確保每一個地方都可以獲得較好的施工水準,這是一個比較安全的作法。

如果選擇全部打掉重做,這麼浩大的工程建議昂睦多年來的經驗豐富,可視家庭需求與我們討論是要改用木紋地板或是一樣鋪設磁磚。

(二)局部修復磁磚

若發現家中磁磚只有輕微裂縫時,可先觀察地板表面,如果只有三到四塊隆起破裂,那麼趕緊進行局部修復即可,否則等到整片澎共,再請地板修繕來處理,那絕對非常劃不來。

昂睦所提供的磁磚修補技術有五大特點👍:

尤其灌注修補工法與傳統泥作工法最大不同在於灌注修補工法不需要敲除磁磚,另外除了方便針頭注射,必須切開磁磚的切割聲外,幾乎沒有噪音跟灰塵

通常只要一兩天時間就能完工,民眾不必搬家拆裝潢,施作費用也最經濟實惠

而且灌注工法最大特點就是不會有水泥,所以施工的時候,不會讓家裡灰塵滿天飛舞,不需要二次清潔

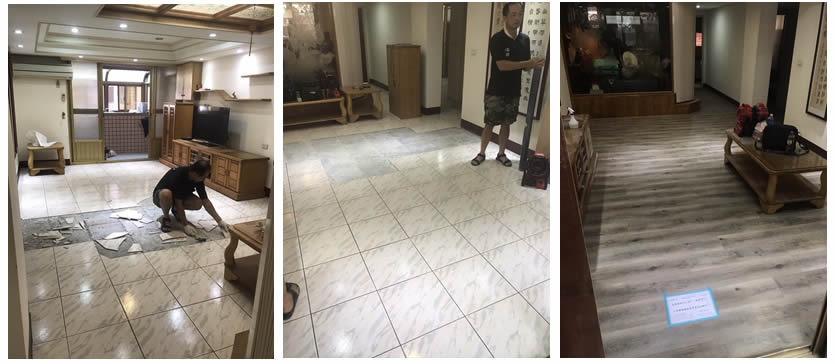

我們的施作案例

局部施工

地板重鋪

臺灣氣候溫差大,有時也有地震,磁磚膨脹爆裂問題時有耳聞,所以平時要觀察磁磚是否有隆起或輕微裂縫的現象,建議就要及早處理與補強

當您有遇到這樣的問題,歡迎加入我們的LINE或是臉書,拍照給昂睦專業施工團隊,讓我們搞定您家中磁磚爆裂的問題喔💪

連絡電話:03-667-0518

公司地址:300新竹市東區東大路二段8號

| FJ1548RGRFG165VRGR |

地磚使用的時間久了,經常會出現各種問題,那麼地磚爆裂拱起的原因是什麼呢? 新竹外牆磁磚脫落修補推薦

一、地磚爆裂拱起的原因是什麼呢

1、自爆,地磚鋪設的時間久了也會出現自曝,因為室內溫度變化導致瓷磚受到牆體的壓力,時間久了就會自爆。 新竹貼地板磁磚翻修費用

2、熱脹冷縮,這種情況經常發生在夏季,不同材料的伸縮係數不一樣,牆體的主要材料為鋼筋混凝土,與它比起來瓷磚的伸縮性數要小很多,那麼當溫度變化時,瓷磚幾乎沒有變化,即溫度下降時牆體就會收縮,而瓷磚收縮的很慢,這就會使瓷磚被牆體擠爆。

3、粘合劑品質差,一般鋪貼瓷磚都會拿水泥砂漿為粘貼劑,將水泥與砂漿依照1比1的比例配比,假如配比不恰當,則無法達到需要的粘度,新竹新建瓷磚工程翻新推薦此外砂子的含土量太高或品質不達標,也會導致粘貼不牢固,從而出現瓷磚空鼓、脫落的情況。

二、瓷磚鋪貼的注意點是什麼呢 新竹磁磚凸起高低不平修復

1、選購瓷磚時要確保外層包裝上面的各種標識齊全,像是型號、顏色、尺寸等等。

2、同一平面施工的瓷磚型號與尺寸必須統一,否則就會影響到整體的美觀。 桃園磁磚工程修繕推薦

3、鋪貼瓷磚以前需確保牆面平整穩固,因此需對牆面做處理,像是找平、噴水、除雜等等。 新竹磁磚破裂翻新費用

4、鋪貼的時候必須做好各個步驟的檢查與複查,假如是大面積的施工領域,需將它分成幾個小湯圓來檢驗,正常是每50平米當做一個檢查單位。

桃園地磚凸起破裂翻新費用小編總結:以上就是地磚爆裂拱起的原因,從上述文章我們可以看出,導致它爆裂拱起的原因主要有三個具體是哪一種?

只要依據自家的實際情況來判斷。我們在處理這種問題時,需依據它的緣由來選擇恰當的方法,這樣才能夠在達到修理目的的同時避免很多麻煩,希望能夠幫到大家。 桃園新建瓷磚工程高低不平修復

史鐵生:命若琴弦 莽莽蒼蒼的群山之中走著兩個瞎子,一老一少,一前一后,兩頂發了黑的草帽起伏躦動,匆匆忙忙,象是隨著一條不安靜的河水在漂流。無所謂從哪兒來,也無所謂到哪兒去,每人帶一把三弦琴,說書為生。 方圓幾百上千里的這片大山中,峰巒疊嶂,溝壑縱橫,人煙稀疏,走一天才能見一片開闊地,有幾個村落。荒草叢中隨時會飛起一對山雞,跳出一只野兔、狐貍、或者其它小野獸。山谷中常有鷂鷹盤旋。 寂靜的群山沒有一點陰影,太陽正熱得兇。 “把三弦子抓在手里,”老瞎子喊,在山間震起回聲。 “抓在手里呢。”小瞎子回答。 “操心身上的汗把三弦子弄濕了。弄濕了晚上彈你的肋條?” “抓在手里呢。” 老少二人都赤著上身,各自拎了一條木棍探路。纏在腰間的粗布小褂已經被汗水洇濕了一大片。蹚起來的黃土干得嗆人。這正是說書的旺季。天長,村子里的人吃罷晚飯都不呆在家里;有的人晚飯也不在家里吃,捧上碗到路邊去,或者到場院里。老瞎子想趕著多說書,整個熱季領著小瞎子一個村子一個村子緊走,一晚上一晚上緊說。老瞎子一天比一天緊張,激動,心里算定:彈斷一千根琴弦的日子就在這個夏天了,說不定就在前面的野羊坳。 暴躁了一整天的太陽這會兒正平靜下來,光線開始變得深沉。 遠遠近近的蟬鳴也舒緩了許多。 “小子!你不能走快點嗎?”老瞎子在前面喊,不回頭也不放慢腳步。 小瞎子緊跑幾步,吊在屁股上的一只大挎包叮啷哐啷地響,離老瞎子仍有幾丈遠。 “野鴿子都往窩里飛啦。” “什么?”小瞎子又緊走幾步。 “我說野鴿子都回窩了,你還不快走!” “噢。” “你又鼓搗我那電匣子呢。” “噫——!鬼動來。” “那耳機子快讓你鼓搗壞了。” “鬼動來!” 老瞎子暗笑:你小子才活了幾天?“螞蟻打架我也聽得著,”老瞎子說。 小瞎子不爭辯了,悄悄把耳機子塞到挎包里去,跟在師父身后悶悶地走路。無盡無休的無聊的路。 走了一陣子,小瞎子聽見有只獾在地里啃莊稼,就使勁學狗叫,那只獾連滾帶爬地逃走了,他覺得有點開心,輕聲哼了幾句小調兒,哥哥呀妹妹的。師父不讓他養狗,怕受村子里的狗欺負,也怕欺負了別人家的狗,誤了生意。又走了一會,小瞎子又聽見不遠處有條蛇在游動,彎腰摸了塊石頭砍過去,“嘩啦啦”一陣高粱葉子響。老瞎子有點可憐他了,停下來等他。 “除了獾就是蛇,”小瞎子趕忙說,擔心師父罵他。 “有了莊稼地了,不遠了。”老瞎子把一個水壺遞給徒弟。 “干咱們這營生的,一輩子就是走,”老瞎子又說。“累不?” 小瞎子不回答,知道師父最討厭他說累。 “我師父才冤呢。就是你師爺,才冤呢,東奔西走—輩子,到了沒彈夠一千根琴弦。” 小瞎子聽出師父這會兒心緒好,就問:“什么是綠色的長乙(椅)?” “什么?噢,八成是一把椅子吧。” “曲折的油狼(游廊)呢?” “油狼?什么油狼?” “曲折的油狼。” “不知道。” “匣子里說的。” “你就愛瞎聽那些玩藝兒。聽那些玩藝兒有什么用?天底下的好東西多啦,跟咱們有什么關系?” “我就沒聽您說過,什么跟咱們有關系。”小瞎子把“有”字說得重。 “琴!三弦子!你爹讓你跟了我來,是為讓你彈好三弦子,學會說書。” 小瞎子故意把水喝得咕嚕嚕響。 再上路時小瞎子走在前頭。 大山的陰影在溝谷里鋪開來。地勢也漸漸的平緩,開闊。 接近村子的時候,老瞎子喊住小瞎子,在背陰的山腳下找到一個小泉眼。細細的泉水從石縫里往外冒,淌下來,積成臉盆大的小洼,周圍的野草長得茂盛,水流出去幾十米便被干渴的土地吸干。 “過來洗洗吧,洗洗你那身臭汗味。” 小瞎子撥開野草在水洼邊蹲下,心里還在猜想著“曲折的油狼”。 “把渾身都洗洗。你那樣兒準象個小叫花子。” “那您不就是個老叫花子了?”小瞎子把手按在水里,嘻嘻地笑。 老瞎子也笑,雙手掏起水往臉上潑。“可咱們不是叫花子,咱們有手藝。” “這地方咱們好像來過。”小瞎子側耳聽著四周的動靜。 “可你的心思總不在學藝上。你這小子心太野。老人的話你從來不著耳朵聽。” “咱們準是來過這兒。” “別打岔!你那三弦子彈得還差著遠呢。咱這命就在這幾根琴弦上,我師父當年就這么跟我說。” 泉水清涼涼的。小瞎子又哥哥呀妹妹的哼起來。 老瞎子挺來氣:“我說什么你聽見了嗎?” “咱這命就在這幾根琴弦上,您師父我師爺說的。我都聽過八百遍了。您師父還給您留下一張藥方,您得彈斷一千根琴弦才能去抓那付藥,吃了藥您就能看見東西了。我聽您說過一千遍了。” “你不信?” 小瞎子不正面回答,說:“干嘛非得彈斷一千根琴弦才能去抓那付藥呢?” “那是藥引子。機靈鬼兒,吃藥得有藥引子!” “一千根斷了的琴弦還不好弄?”小瞎子忍不住嗤嗤地笑。 “笑什么笑!你以為你懂得多少事?得真正是一根一根斷了的才成。” 小瞎子不敢吱聲了,聽出師父又要動氣。每回都是這樣,師父容不得對這件事有懷疑。 老瞎子也沒再作聲,顯得有些激動,雙手搭在膝蓋上,兩顆骨頭一樣的眼珠對著蒼天,象是一根一根地回憶著那些彈斷的琴弦。盼了多少年了呀,老瞎子想,盼了五十年了!五十年中翻了多少架山,走了多少里路哇,挨了多少回曬,挨了多少回凍,心里受了多少委屈呀。 一晚上一晚上地彈,心里總記著,得真正是一根一根盡心盡力地彈斷的才成。現在快盼到了,絕出不了這個夏天了。老瞎子知道自己又沒什么能要命的病,活過這個夏天一點不成問題。“我比我師父可運氣多了,”他說,“我師父到了沒能睜開眼睛看一回。” “咳!我知道這地方是哪兒了!”小瞎子忽然喊起來。 老瞎子這才動了動,抓起自己的琴來搖了搖,疊好的紙片碰在蛇皮上發出細微的響聲,那張藥方就在琴槽里。 “師父,這兒不是野羊嶺嗎?”小瞎子問。 老瞎子沒搭理他,聽出這小子又不安穩了。 “前頭就是野羊坳,是不是,師父?” “小子,過來給我擦擦背,”老瞎子說,把弓一樣的脊背彎給他。 “是不是野羊坳,師父?” “是!干什么?你別又鬧貓似的。” 小瞎子的心撲通撲通跳,老老實實地給師父擦背。老瞎子覺出他擦得很有勁。 “野羊坳怎么了?你別又叫驢似的會聞味兒。” 小瞎子心虛,不吭聲,不讓自己顯出興奮。 “又想什么呢?別當我不知道你那點心思。” “又怎么了,我?” “怎么了你?上回你在這兒瘋得不夠?那妮子是什么好貨!”老瞎子心想,也許不該再帶他到野羊坳來。可是野羊坳是個大村子,年年在這兒生意都好,能說上半個多月。老瞎子恨不能立刻彈斷最后幾根琴弦。 小瞎子嘴上嘟嘟囔囔的,心卻飄飄的,想著野羊坳里那個尖聲細氣的小妮子。 “聽我一句話,不害你,”老瞎子說,“那號事靠不住。” “什么事?” “少跟我貧嘴。你明白我說的什么事。” “我就沒聽您說過,什么事靠得住。”小瞎子又偷偷地笑。 老瞎子沒理他,骨頭一樣的眼珠又對著蒼天。那兒,太陽正變成一汪血。 兩面脊背和山是一樣的黃褐色。一座已經老了,嶙峋瘦骨象是山根下裸露的基石。另一座正年青。老瞎子七十歲,小瞎子才十七。 小瞎子十四歲上父親把他送到老瞎子這兒來,為的是讓他學說書,這輩子好有個本事;將來可以獨自在世上活下去。 老瞎子說書已經說了五十多年。這一片偏僻荒涼的大山里的人們都知道他:頭發一天天變白,背一天天變駝,年年月月背一把三弦琴滿世界走,逢上有愿意出錢的地方就撥動琴弦唱一晚上,給寂寞的山村帶來歡樂。開頭常是這么幾句:“自從盤古分天地,三皇五帝到如今,有道君王安天下,無道君王害黎民。輕輕彈響三弦琴,慢慢稍停把歌論,歌有三千七百本,不知哪本動人心。”于是聽書的眾人喊起來,老的要聽董永賣身葬父,小的要聽武二郎夜走蜈蚣嶺,女人們想聽秦香蓮。這是老瞎子最知足的一刻,身上的疲勞和心里的孤寂全忘卻,不慌不忙地喝幾口水,待眾人的吵嚷聲鼎沸,便把琴弦一陣緊撥,唱道:“今日不把別人唱,單表公子小羅成。”或者:“茶也喝來煙也吸,唱一回哭倒長城的孟姜女。”滿場立刻鴉雀無聲,老瞎子也全心沉到自己所說的書中去。 他會的老書數不盡。他還有一個電匣子,據說是花了大價錢從一個山外人手里買來,為的是學些新詞兒,編些新曲兒。其實山里人倒不太在乎他說什么唱什么。人人都稱贊他那三弦子彈得講究,輕輕漫漫的,飄飄灑灑的,瘋顛狂放的,那里頭有天上的日月,有地上的生靈。老瞎子的嗓子能學出世上所有的聲音,男人、女人、刮風下雨,獸啼禽鳴。不知道他腦子里能呈現出什么景象,他一落生就瞎了眼睛,從沒見過這個世界。 小瞎子可以算見過世界,但只有三年,那時還不懂事。他對說書和彈琴并無多少興趣,父親把他送來的時候費盡了唇舌,好說歹說連哄帶騙,最后不如說是那個電匣子把他留住。他抱著電匣子聽得入神,甚至沒發覺父親什么時候離去。 這只神奇的匣子永遠令他著迷,遙遠的地方和稀奇古怪的事物使他幻想不絕,憑著三年朦朧的記憶,補充著萬物的色彩和形象,譬如海,匣子里說藍天就象大海,他記得藍天,于是想象出海;匣子里說海是無邊無際的水,他記得鍋里的水,于是想象出滿天排開的水鍋。 再譬如漂亮的姑娘,匣子里說就像盛開的花朵,他實在不相信會是那樣,母親的靈柩被抬到遠山上去的時候,路上正開通著野花,他永遠記得卻永遠不愿意去想。但他愿意想姑娘,越來越愿意想;尤其是野羊坳的那個尖聲細氣的小妮子,總讓他心里蕩起波瀾。直到有一回匣子里唱道,“姑娘的眼睛就像太陽”,這下他才找到了一個貼切的形象,想起母親在紅透的夕陽中向他走來的樣子,其實人人都是根據自己的所知猜測著無窮的未知,以自己的感情勾畫出世界。每個人的世界就都不同。 也總有一些東西小瞎子無從想象,譬如“曲折的油狼”。 這天晚上,小瞎子跟著師父在野羊坳說書,又聽見那小妮子站在離他不遠處尖聲細氣地說笑。書正說到緊要處——“羅成回馬再交戰,大膽蘇烈又興兵。蘇烈大刀如流水,羅成長槍似騰云,好似海中龍吊寶,猶如深山虎爭林。又戰七日并七夜,羅成清茶無點唇……”老瞎子把琴彈得如雨驟風疾,字字句句唱得鏗鏘。小瞎子卻心猿意馬,手底下早亂了套數……野羊嶺上有一座小廟,離野羊坳村二里地,師徒二人就在這里住下。石頭砌的院墻已經殘斷不全,幾間小殿堂也歪斜欲傾百孔千瘡,唯正中一間尚可遮蔽風雨,大約是因為這一間中畢竟還供奉著神靈。 三尊泥像早脫盡了塵世的彩飾,還一身黃土本色返樸歸真了;認不出是佛是道。院里院外、房頂墻頭都長滿荒藤野草,蓊蓊郁郁倒有生氣。 老瞎子每回到野羊坳說書都住這兒,不出房錢又不惹是非。小瞎子是第二次住在這兒。 散了書已經不早,老瞎子在正殿里安頓行李,小瞎子在側殿的檐下生火燒水。去年砌下的灶稍加修整就可以用。小瞎子蹶著屁股吹火,柴草不干,嗆得他滿院里轉著圈咳嗽。 老瞎子在正殿里數叨他:“我看你能干好什么。” “柴濕嘛。” “我沒說這事。我說的是你的琴,今兒晚上的琴你彈成了什么。” 小瞎子不敢接這話茬,吸足了幾口氣又跪到灶火前去,鼓著腮幫子一通猛吹。“你要是不想干這行,就趁早給你爹捎信把你領回去。老這么鬧貓鬧狗的可不行,要鬧回家鬧去。” 小瞎子咳嗽著從灶火邊跳開,幾步躥到院子另一頭,呼嗤呼嗤大喘氣,嘴里一邊罵。 “說什么呢?” “我罵這火。” “有你那么吹火的?” “那怎么吹?” “怎么吹?哼,”老瞎子頓了頓,又說:“你就當這灶火是那妮子的臉!” 小瞎子又不敢搭腔了,跪到灶火前去再吹,心想:真的,不知道蘭秀兒的臉什么樣。那個尖聲細氣的小妮子叫蘭秀兒。 “那要是妮子的臉,我看你不用教也會吹。”老瞎子說。 小瞎子笑起來,越笑越咳嗽。 “笑什么笑!” “您吹過妮子臉?” 老瞎子一時語塞。小瞎子笑得坐在地上。“日他媽。”老瞎子罵道,笑笑,然后變了臉色,再不言語。 灶膛里騰的一聲,火旺起來。小瞎子再去添柴,一心想著蘭秀兒。 才散了書的那會兒,蘭秀兒擠到他跟前來小聲說:“哎,上回你答應我什么來?”師父就在旁邊,他沒敢吭聲。人群擠來擠去,一會兒又把蘭秀兒擠到他身邊。“噫,上回吃了人家的煮雞蛋倒白吃了?”蘭秀兒說,聲音比上回大。這時候師父正忙著跟幾個老漢拉話,他趕緊說:“噓——,我記著呢。”蘭秀兒又把聲音壓低:“你答應給我聽電匣子你還沒給我聽。”“噓——,我記著呢。”幸虧那會兒入聲嘈雜。 正殿里好半天沒有動靜。之后,琴聲響了,老瞎子又上好了一根新弦。他本來應該高興的,來野羊坳頭一晚上就又彈斷了一根琴弦。 可是那琴聲卻低沉、零亂。 小瞎子漸漸聽出琴聲不對,在院里喊:“水開了,師父。” 沒有回答。琴聲一陣緊似一陣了。 小瞎子端了一盆熱水進來,放在師父跟前,故意嘻嘻笑著說:“您今兒晚還想彈斷一根是怎么著?” 老瞎子沒聽見,這會兒他自己的往事都在心中,琴聲煩躁不安,象是年年曠野里的風雨,象是日夜山谷中的流溪,象是奔奔忙忙不知所歸的腳步聲。小瞎子有點害怕了:師父很久不這樣了,師父一這樣就要犯病,頭疼、心口疼、渾身疼,會幾個月爬不起炕來。 “師父,您先洗腳吧。” 琴聲不停。 “師父,您該洗腳了。”小瞎子的聲音發抖。 琴聲不停。 “師父!” 琴聲嘎然而止,老瞎子嘆了口氣。小瞎子松了口氣。 老瞎子洗腳,小瞎子乖乖地坐在他身邊。 “睡去吧,”老瞎子說,“今兒格夠累的了。” “您呢?” “你先睡,我得好好泡泡腳。人上了歲數毛病多。”老瞎子故意說得輕松。 “我等您一塊兒睡。” 山深夜靜。有了一點風,墻頭的草葉子響。夜貓子在遠處哀哀地叫。聽得見野羊場里偶爾有幾聲狗吠,又引得孩子哭。月亮升起來,白光透過殘損的窗欞進了殿堂,照見兩個瞎子和三尊神像。 “等我干嘛,時候不早了。” “你甭擔心我,我怎么也不怎么。”老瞎子又說。 “聽見沒有,小子?” 小瞎子到底年輕,已經睡著。老瞎子推推他讓他躺好,他嘴里咕嚷了幾句倒頭睡去。老瞎子給他蓋被時,從那身日漸發育的筋肉上覺出,這孩子到了要想那些事的年齡,非得有一段苦日子過不可了。唉,這事誰也替不了誰。 老瞎子再把琴抱在懷里,摩挲著根根繃緊的琴弦,心里使勁念叨:又斷了一根了,又斷了一根了。再搖搖琴槽、有輕微的紙和蛇皮的磨擦聲。唯獨這事能為他排憂解煩。一輩子的愿望。 小瞎子作了一個好夢,醒來嚇了一跳,雞已經叫了。他一骨碌爬起來聽聽,師父正睡得香,心說還好。他摸到那個大挎包,悄悄地掏出電匣子,躡手躡腳出了門。 往野羊坳方向走了一會兒,他才覺出不對頭,雞叫聲漸漸停歇,野羊坳里還是靜靜的沒有人聲。他楞了一會兒,雞才叫頭遍嗎?靈機一動扭開電匣子。電匣子里也是靜悄悄。現在是半夜。他半夜里聽過匣子,什么都沒有。這匣子對他來說還是個表,只要扭開一聽,便知道是幾點鐘,什么時候有什么節目都是一定的。 小瞎子回到廟里,老瞎子正翻身。 “干嘛哪?” “撒尿去了。”小瞎子說。 一上午,師父逼著他練琴。直到晌午飯后,小瞎子才瞅機會溜出廟來,溜進野羊坳。雞也在樹蔭下打盹,豬也在墻根下說著夢話,太陽又熱得兇,村子里很安靜。 小瞎子踩著磨盤,扒著蘭秀兒家的墻頭輕聲喊:“蘭秀兒——蘭秀兒——” 屋里傳出雷似的鼾聲。 他猶豫了片刻,把聲音稍稍抬高:“蘭秀兒——!蘭秀兒——!” 狗叫起來。屋里的鼾聲停了,一個悶聲悶氣的聲音問:“誰呀?” 小瞎子不敢回答,把腦袋從墻頭上縮下來。 屋里吧唧了一陣嘴,又響起鼾聲。 他嘆口氣,從磨盤上下來,快快地往回走。忽聽見身后嘎吱一聲院門響,隨即一陣細碎的腳步聲向他跑來。 “猜是誰?”尖聲細氣。小瞎子的眼睛被一雙柔軟的小手捂上了。 ——這才多余呢。蘭秀兒不到十五歲,認真說還是個孩子。 “蘭秀兒!” “電匣子拿來沒?” 小瞎子掀開衣襟,匣子掛在腰上。“噓——,別在這兒,找個沒人的地方聽去。” “咋啦?” “回頭招好些人。” “咋啦?” “那么多人聽,費電。” 兩個人東拐西彎,來到山背后那眼小泉邊。小瞎子忽然想起件事,問蘭秀兒:“你見過曲折的油狼嗎?” “啥?” “曲折的油狼。” “曲折的油狼?” “知道嗎?” “你知道?” “當然。還有綠色的長椅。就是一把椅子。” “椅子誰不知道。” “那曲折的油狼呢?” 蘭秀兒搖搖頭,有點崇拜小瞎子了。小瞎子這才鄭重其事地扭開電匣子,一支歡快的樂曲在山溝里飄蕩。 這地方又涼快又沒有人來打擾。 “這是‘步步高’。”小瞎子說,跟著哼。 一會兒又換了支曲子,叫“旱天雷”,小瞎子還能跟著哼。蘭秀兒覺得很慚愧。 “這曲子也叫‘和尚思妻’。” 蘭秀兒笑起來:“瞎騙人!” “你不信?” “不信。” “愛信不信。這匣子里說的古怪事多啦。”小瞎子玩著涼涼的泉水,想了一會兒。“你知道什么叫接吻嗎?” “你說什么叫?” 這回輪到小瞎子笑,光笑不答。蘭秀兒明白準不是好話,紅著臉不再問。 音樂播完了,一個女人說,“現在是講衛生節目。” “啥?”蘭秀兒沒聽清。 “講衛生。” “是什么?” “嗯——,你頭發上有虱子嗎?” “去——,別動!” 小瞎子趕忙縮回手來,趕忙解釋:“要有就是不講衛生。” “我才沒有。”蘭秀兒抓抓頭,覺得有些刺癢。“噫——,瞧你自個兒吧!”蘭秀兒一把搬過小瞎子的頭。“看我捉幾個大的。” 這時候聽見老瞎子在半山上喊:“小子,還不給我回來!該做飯了,吃罷飯還得去說書!”他已經站在那兒聽了好一會兒了。 野羊坳里已經昏暗,羊叫、驢叫、狗叫、孩子們叫,處處起了炊煙。野羊嶺上還有一線殘陽,小廟正在那淡薄的光中,沒有聲響。 小瞎子又蹶著屁股燒火。老瞎子坐在一旁淘米,憑著聽覺他能把米中的砂子撿出來。 “今天的柴挺干。”小瞎子說。 “嗯。” “還是燜飯?” “嗯。” 小瞎子這會兒精神百倍,很想找些話說,但是知道師父的氣還沒消,心說還是少找罵。 兩個人默默地干著自己的事,又默默地一塊兒把飯做熟。嶺上也沒了陽光。 小瞎子盛了一碗小米飯,先給師父:“您吃吧。”聲音怯怯的,無比馴順。 老瞎子終于開了腔:“小子,你聽我一句行不?” “嗯。”小瞎子往嘴里扒拉飯,回答得含糊。 “你要是不愿意聽,我就不說。” “誰說不愿意聽了?我說‘嗯’!” “我是過來人,總比你知道的多。” 小瞎子悶頭扒拉飯。 “我經過那號事。” “什么事?” “又跟我貧嘴!”老瞎子把筷子往灶臺上一摔。 “蘭秀兒光是想聽聽電匣子。我們光是一塊兒聽電匣子來。” “還有呢?” “沒有了。” “沒有了?” “我還問她見沒見過曲折的油狼。” “我沒問你這個!” “后來,后來,”小瞎子不那么氣壯了。“不知怎么一下就說起了虱子……” “還有呢?” “沒了。真沒了!” 兩個人又默默地吃飯。老瞎子帶了這徒弟好幾年,知道這孩子不會撒謊,這孩子最讓人放心的地方就是誠實,厚道。 “聽我一句話,保準對你沒壞處。以后離那妮子遠點兒。” “蘭秀兒人不壞。” “我知道她不壞,可你離她遠點兒好。早年你師爺這么跟我說,我也不信……” “師爺?說蘭秀兒?” “什么蘭秀兒,那會兒還沒她呢。那會兒還沒有你們呢……” 老瞎子陰郁的臉又轉向暮色濃重的天際,骨頭一樣白色的眼珠不住地轉動,不知道在那兒他能“看”見什么。 許久,小瞎子說:“今兒晚上您多半又能彈斷一根琴弦。”想讓師父高興些。 這天晚上師徒倆又在野羊坳說書。“上回唱到羅成死,三魂七魄赴幽冥,聽歌君子莫嘈嚷,列位聽我道下文。羅成陰魂出地府,一陣旋風就起身,旋風一陣來得快,長安不遠面前存……”老瞎子的琴聲也亂,小瞎子的琴聲也亂。小瞎子回憶著那雙柔軟的小手捂在自己臉上的感覺,還有自己的頭被蘭秀兒搬過去時的滋味。 老瞎子想起的事情更多…… 夜里老瞎子翻來覆去睡不安穩,多少往事在他耳邊喧囂,在他心頭動蕩,身體里仿佛有什么東西要爆炸。壞了,要犯病,他想。頭昏,胸口憋悶,渾身緊巴巴的難受。他坐起來,對自己叨咕:“可別犯病,一犯病今年就甭想彈夠那些琴弦了。”他又摸到琴。要能叮叮當當隨心所欲地瘋彈一陣,心頭的憂傷或許就能平息,耳邊的往事或許就會消散。可是小瞎子正睡得香甜。 他只好再全力去想那張藥方和琴弦:還剩下幾根,還只剩最后幾根了。那時就可以去抓藥了,然后就能看見這個世界——他無數次爬過的山,無數次走過的路,無數次感到過她的溫暖和熾熱的太陽,無數次夢想著的藍天、月亮和星星……還有呢?突然間心里一陣空,空得深重。就只為了這些?還有什么?他朦朧中所盼望的東西似乎比這要多得多……夜風在山里游蕩。 貓頭鷹又在凄哀地叫。 不過現在他老了,無論如何沒幾年活頭了,失去的已經永遠失去了,他象是剛剛意識到這一點。七十年中所受的全部辛苦就為了最后能看一眼世界,這值得嗎?他問自己。 小瞎子在夢里笑,在夢里說:“那是一把椅子,蘭秀兒……” 老瞎子靜靜地坐著。靜靜地坐著的還有那三尊分不清是佛是道的泥像。 雞叫頭遍的時候老瞎子決定,天一亮就帶這孩子離開野羊坳。 否則這孩子受不了,他自己也受不了。蘭秀兒人不壞,可這事會怎么結局,老瞎子比誰都“看”得清楚。雞叫二遍,老瞎子開始收拾行李。 可是一早起來小瞎子病了,肚子疼,隨即又發燒。老瞎子只好把行期推遲。 一連好幾天,老瞎子無論是燒火、淘米、撿柴,還是給小瞎子挖藥、煎藥,心里總在說:“值得,當然值得。”要是不這么反反復復對自己說,身上的力氣似乎就全要垮掉。“我非要最后看一眼不可。” “要不怎么著?就這么死了去?”“再說就只剩下最后幾根了。”后面三句都是理由。老瞎子又冷靜下來,天天晚上還到野羊坳去說書。 這一下小瞎子倒來了福氣。每天晚上師父到嶺下去了,蘭秀兒就貓似的輕輕跳進廟里來聽匣子。蘭秀兒還帶來熟的雞蛋,條件是得讓她親手去扭那匣子的開關。“往哪邊扭?”“往右。”“扭不動。” “往右,笨貨,不知道哪邊是右哇?”“咔噠”一下,無論是什么便響起來,無論是什么倆人都愛聽。 又過了幾天,老瞎子又彈斷了三根琴弦。 這一晚,老瞎子在野羊坳里自彈自唱:“不表羅成投胎事,又唱秦王李世民。秦王一聽雙淚流,可憐愛卿喪殘身,你死一身不打緊,缺少扶朝上將軍……” 野羊嶺上的小廟里這時更熱鬧。電匣子的音量開得挺大,又是孩子哭,又是大人喊,轟隆隆地又響炮,嘀嘀噠噠地又吹號。月光照進正殿,小瞎子躺著啃雞蛋,蘭秀兒坐在他旁邊。兩個人都聽得興奮,時而大笑,時而稀里糊涂莫名其妙。 “這匣子你師父哪買來?” “從一個山外頭的人手里。” “你們到山外頭去過?”蘭秀兒問。 “沒。我早晚要去一回就是,坐坐火車。” “火車?” “火車你也不知道?笨貨。” “噢,知道知道,冒煙哩是不是?” 過了一會兒蘭秀兒又說:“保不準我就得到山外頭去。”語調有些恓惶。 “是嗎?”小瞎子一挺坐起來:“那你到底瞧瞧曲折的油狼是什么。” “你說是不是山外頭的人都有電匣子?” “誰知道。我說你聽清楚沒有?曲、折、的、油、狼,這東西就在山外頭。” “那我得跟他們要一個電匣子。”蘭秀兒自言自語地想心事。 “要一個?”小瞎子笑了兩聲,然后屏住氣,然后大笑:“你干嘛不要倆?你可真本事大。你知道這匣子幾千塊錢一個?把你賣了吧,怕也換不來。” 蘭秀兒心里正委屈,一把揪住小瞎子的耳朵使勁擰,罵道:“好你個死瞎子。” 兩個人在殿堂里扭打起來。三尊泥像袖手旁觀幫不上忙。兩個年青的正在發育的身體碰撞在一起,糾纏在一起,一個把一個壓在身下,一會兒又顛倒過來,罵聲變成笑聲。匣子在一邊唱。 打了好一陣子,兩個人都累得住了手,心怦怦跳,面對面躺著喘氣,不言聲兒,誰卻也不愿意再拉開距離。 蘭秀兒呼出的氣吹在小瞎子臉上,小瞎子感到了誘惑,并且想起那天吹火時師父說的話,就往蘭秀兒臉上吹氣。蘭秀兒并不躲。 “嘿,”小瞎子小聲說:“你知道接吻是什么了嗎?” “是什么?”蘭秀兒的聲音也小。 小瞎子對著蘭秀兒的耳朵告訴她。蘭秀兒不說話。老瞎子回來之前,他們試著親了嘴兒,滋味真不壞……就是這天晚上,老瞎子彈斷了最后兩根琴弦。兩根弦一齊斷了。 他沒料到。他幾乎是連跑帶爬地上了野羊嶺,回到小廟里。 小瞎子嚇了一跳:“怎么了,師父?” 老瞎子喘吁吁地坐在那兒,說不出話。 小瞎子有些犯嘀咕:莫非是他和蘭秀兒干的事讓師父知道了? 老瞎子這才相信:一切都是值得的。一輩子的辛苦都是值得的。 能看一回,好好看一回,怎么都是值得的。 “小子,明天我就去抓藥。” “明天?” “明天。” “又斷了一根了?” “兩根。兩根都斷了。” 老瞎子把那兩根弦卸下來,放在手里揉搓了一會兒,然后把它們并到另外的九百九十八根中去,綁成一捆。 “明天就走?” “天一亮就動身。” 小瞎子心里一陣發涼。老瞎子開始剝琴槽上的蛇皮。 “可我的病還沒好利索,”小瞎子小聲叨咕。 “噢,我想過了,你就先留在這兒,我用不了十天就回來。” 小瞎子喜出望外。 “你一個人行不?” “行!”小瞎子緊忙說。 老瞎子早忘了蘭秀兒的事。“吃的、喝的、燒的全有。你要是病好利索了,也該學著自個兒去說回書。行嗎?” “行。”小瞎子覺得有點對不住師父。 蛇皮剝開了,老瞎子從琴槽中取出一張疊得方方正正的紙條。 他想起這藥方放進琴槽時,自己才二十歲,便覺得渾身上下都好像冷。 小瞎子也把那藥方放在手里摸了一會兒,也有了幾分肅穆。 “你師爺一輩子才冤呢。” “他彈斷了多少根?” “他本來能彈夠一千根,可他記成了八百。要不然他能彈斷一千根。” 天不亮老瞎子就上路了。他說最多十天就回來,誰也沒想到他竟去了那么久。 老瞎子回到野羊坳時已經是冬天。 漫天大雪,灰暗的天空連接著白色的群山。沒有聲息,處處也沒有生氣,空曠而沉寂。所以老瞎子那頂發了黑的草帽就尤其躦動得顯著。他蹣蹣跚跚地爬上野羊嶺。廟院中衰草瑟瑟,躥出一只狐貍,倉惶逃遠。 村里人告訴他,小瞎子已經走了些日子。 “我告訴他我回來。” “不知道他干嘛就走了。” “他沒說去哪兒?留下什么話沒?” “他說讓您甭找他。” “什么時候走的?” 人們想了好久,都說是在蘭秀兒嫁到山外去的那天。 老瞎子心里便一切全都明白。 眾人勸老瞎子留下來,這么冰天雪地的上哪去?不如在野羊坳說一冬書。老瞎子指指他的琴,人們見琴柄上空蕩蕩已經沒了琴弦。老瞎子面容也憔悴,呼吸也孱弱,嗓音也沙啞了,完全變了個人。他說得去找他的徒弟。 若不是還想著他的徒弟,老瞎子就回不到野羊坳。那張他保存了五十年的藥方原來是一張無字的白紙。他不信,請了多少個識字而又誠實的人幫他看,人人都說那果真就是一張無字的白紙。 老瞎子在藥鋪前的臺階上坐了一會兒,他以為是一會兒,其實已經幾天幾夜,骨頭一樣的眼珠在詢問蒼天,臉色也變成骨頭一樣的蒼白。有人以為他是瘋了,安慰他,勸他。老瞎子苦笑:七十歲了再瘋還有什么意思?他只是再不想動彈,吸引著他活下去、走下去、唱下去的東西驟然問消失干凈。就像一根不能拉緊的琴弦,再難彈出賞心悅耳的曲子。老瞎子的心弦斷了。現在發現那目的原來是空的。老瞎子在一個小客店里住了很久,覺得身體里的一切都在熄滅。他整天躺在炕上,不彈也不唱,一天天迅速地衰老。 直到花光了身上所有的錢,直到忽然想起了他的徒弟,他知道自己的死期將至,可那孩子在等他回去。 茫茫雪野,皚皚群山,天地之間躦動著一個黑點。走近時,老瞎子的身影彎得如一座橋。他去找他的徒弟。他知道那孩子目前的心情、處境。 他想自己先得振作起來,但是不行,前面明明沒有了目標。 他一路走,便懷戀起過去的日子,才知道以往那些奔奔忙忙興致勃勃的翻山、趕路、彈琴,乃至心焦、憂慮都是多么歡樂!那時有個東西把心弦扯緊,雖然那東西原是虛設。老瞎子想起他師父臨終時的情景。他師父把那張自己沒用上的藥方封進他的琴槽。 “您別死,再活幾年,您就能睜眼看一回了。”說這話時他還是個孩子。他師父久久不言語,最后說:“記住,人的命就像這琴弦,拉緊了才能彈好,彈好了就夠了。”……不錯,那意思就是說:目的本來沒有。老瞎子知道怎么對自己的徒弟說了。可是他又想:能把一切都告訴小瞎子嗎?老瞎子又試著振作起來,可還是不行,總擺脫不掉那張無字的白紙……在深山里,老瞎子找到了小瞎子。 小瞎子正跌倒在雪地里,一動不動,想那么等死。老瞎子懂得那絕不是裝出來的悲哀。老瞎子把他拖進一個山洞,他已無力反抗。 老瞎子撿了些柴,打起一堆火。 小瞎子漸漸有了哭聲。老瞎子放了心,任他盡情盡意地哭。只要還能哭就還有救,只要還能哭就有哭夠的時候。 小瞎子哭了幾天幾夜,老瞎子就那么一聲不吭地守候著。火頭和哭聲驚動了野兔子、山雞、野羊、狐貍和鷂鷹……終于小瞎子說話了:“干嘛咱們是瞎子!” “就因為咱們是瞎子。”老瞎子回答。 終于小瞎子又說:“我想睜開眼看看,師父,我想睜開眼看看!” 哪怕就看一回。“你真那么想嗎?” “真想,真想——” 老瞎子把篝火撥得更旺些。 雪停了。鉛灰色的天空中,太陽象一面閃光的小鏡子。鷂鷹在平穩地滑翔。 “那就彈你的琴弦,”老瞎子說,“一根一根盡力地彈吧。” “師父,您的藥抓來了?”小瞎子如夢方醒。 “記住,得真正是彈斷的才成。” “您已經看見了嗎?師父,您現在看得見了?” 小瞎子掙扎著起來,伸手去摸師父的眼窩。老瞎子把他的手抓住。 “記住,得彈斷一千二百根。” “一千二?” “把你的琴給我,我把這藥方給你封在琴槽里。”老瞎子現在才弄懂了他師父當年對他說的話——咱的命就在這琴弦上。 目的雖是虛設的,可非得有不行,不然琴弦怎么拉緊;拉不緊就彈不響。 “怎么是一千二,師父?” “是一千二,我沒彈夠,我記成了(www.lz13.cn)一千。”老瞎子想:這孩子再怎么彈吧,還能彈斷一千二百根?永遠扯緊歡跳的琴弦,不必去看那張無字的白紙……這地方偏僻荒涼,群山不斷。荒草叢中隨時會飛起一對山雞,跳出一只野兔、狐貍、或者其它小野獸。山谷中鷂鷹在盤旋。 現在讓我們回到開始:莽莽蒼蒼的群山之中走著兩個瞎子,一老一少,一前一后,兩頂發了黑的草帽起伏躦動,匆匆忙忙,象是隨著一條不安靜的河水在漂流。無所謂從哪兒來、到哪兒去,也無所謂誰是誰……一九八五年四月二十日 史鐵生作品_史鐵生散文集 史鐵生:故鄉的胡同 史鐵生:奶奶的星星 史鐵生名言分頁:123

路一直都在,而我們都應該有信仰有尊嚴的活著 文/吉爾 那是一段無法忘懷的回憶,如果你能堅持看到最后,就知道這回答并非心靈Fxxking雞湯!只是一個普通人的普通故事。 當時在一家外企工作,工資4500(稅后?開什么玩笑?!當然是稅前),和其他3個人一起合租房子,我和另外一個姐們合租一間,另外兩間分別住著兩個男的。我很清楚的記得,我們兩個人的房租是1500,另外兩個人的房租是每人800(自己加一下有多少錢,水電費和供暖費還是我們平攤!)。 當時最羨慕的職業不是高級白領,而是北京的房東們(勿噴!注意此處非全體北京人)。每一季度一到時間,就會開著小電動車轉著圈的挨家的收租子(水電有問題了可是找不到人的),然后后三個月的生活費就到手了。他們提籠架鳥,懷里揣著蟈蟈,手里揉著核桃,正經職業是賭石頭養鴿子,但,他們有房子,這就足夠了。 我印象特別深的是當時的一個女同事,是個拆二代,我們問她“你家拆了那么多房還來上班干嘛,怪辛苦的”,她說了一句話我三觀盡毀:我來上班就是找個事兒做,也不能天天做美容啊。諸如此類。雖然工資很低,但是我當時除去必須的交通費、房租、吃飯、購物等開銷,居然每月還有結余。2008年奧運期間,我養了我在北京的第一條狗,名字起的也很奇葩,叫Dollar,恰巧那一年,美元貶值了。 我每天8點半就能到公司(9點上班),從未遲到過;我每天坐北京最堵的7XX和300,練就一身金鐘罩鐵布衫的功夫,我每次移形換影閃轉騰挪的擠上車,隨便(注意這個牛X的帶著自信的用詞)一掃就知道哪幾個人下一站能下,哪幾個人是永遠不下的(還老是坐在老弱病殘孕座位上,怒!)。 我夏天等車時候經常被飛馳而過的汽車濺得一身泥漿,總會盯著汽車生好一會的氣,京罵大抵就是那時學會的。一到平整的地上,踩得皮涼鞋呱唧呱唧的響,走在阿姨剛剛擦過的地磚上都特別不好意思。冬天則凍得手眼通紅,到公司半小時之內額頭都沒有任何感覺,坐在公司冰涼的馬桶上,屁股都能感受到貼心的溫暖。 我和同事們每天帶飯,雖然只是簡單的菜色簡單的食材簡單的味道。我們分享食物和廚藝,分享擠公交地鐵的趣事和技巧(重點是技巧)時常說的不亦樂乎。 一到周末,我都會和驢友們早早的起來(4點5點是常事兒),在德勝門集合,坐好幾個小時的公交車到北京各個郊區去爬山暴走穿越拉練,晚上一起聚餐啊,喝酒啊,吹牛啊,扯淡啊,人生理想貌似是每個人都喜愛的話題。 那時的我從來不考慮我為什么要來北京、要留在北京,上司的一句簡單的夸獎我可以玩命干好幾個夜晚,老員工走的時候都會看著我笑,看著我盯著電腦二貨的樣子,滿臉滿足。 那時我覺得我有世界上最好的老板和同事,她/他們影響了我的一生;那時的我們都真誠、任性、都閃著光,只是有些光是肉眼看不到的,而是要用心去看。其實我從來沒有刻意省錢,只是錢真的夠花,我真的快樂,真的單純。 還記得2009年我買的第一輛車是一個二手車(其實應該叫它三手車或者四手車,因為我在車本上都看不出我是它第幾任主人),紅顏色的起亞千里馬,04年款,我從原車主手里拿過它的鑰匙的時候,我幸福的幾乎哭了(真沒哭),因為那一刻我神奇的感覺我融入了這個城市一般。 我待它像我的家人一樣,雖然它不再時尚,不再有閃亮的車漆和潔白的內飾,卻悄悄的住進我心上最柔軟的一塊,那種感動,即使我又換了新車也再未有過。 時間在往前走,5年過去了,我的很多想法都不似當時那般單純,貌似也漸漸看透了世事,對待這個社會總是感覺很無奈,或許更無力。 如今我每天10點上班,還是睡不醒,還是會經常以堵車為借口遲到(這個真的避免不了啊,親);以前幻想有個自己的廚房的我現在卻再也沒有帶過飯;以前幻想有自己車的我卻沒有那時候周末坐公交地鐵驢友的樂趣和堅持;我已經買了第二輛車,有了自己的住房(雖然目前還不完全屬于我),每月幾倍于之前的工資,卻月月捉襟見肘,疲于應對,少了很多快樂,有些人說這叫成熟。 不知不覺寫了好多,可能是回憶,或可能是某種共鳴,回歸到這個題目,5000塊錢不是一個標準也不是一個界限,你自己的需求的變化才是真正的標準和界限。當然參照物還有你的貪欲、懶惰和逝去的一個叫做青春的不計成本不怕失敗的東西。 補充: 北京的生活的確多多無奈(尤其對于不是北京人的我們),我們都有過憤世嫉俗(也叫憤青)、感嘆命運不公、感嘆世風日下人心不古,繼而刷微博,泡天涯,打“噴嚏”(一個政治觀點的網站,貌似5.4后就查封了,嗯已經開了),甚至試圖通過2012末日這個可笑又充滿希望的日子來改變現有的一切。 喧囂過去,一切塵歸塵,土歸土,我們還是要收拾行囊,勇敢上路。更多的,還是我們應該心存感激,看到未來的哪怕一絲絲的光亮并堅持下去,為了自己的略顯幼稚的目標。 總之記得,路,一直都在。而我們,都應該有信仰有尊嚴的活著。 卑微而頑強,像柳樹那樣地活著 疼一生也要活著 寫給青年朋友:活著就要出人頭地分頁:123

王統照:又一年了 又一年了,毒風橫吹著血雨, 大江邊消失了年年秋草綠。 一枝蘆葦,一道河濱,一個樣, 受過洗禮,飲過葡萄的血漿! 又一年了! 你又曾安眠在秋場的墳園, 筆尖上的銳眼, 到處看透了這古國的災難, 你自然聽到 激起每個人的靈魂的巨響: 你早喜盼著 “阿Q”的眾生相會激起憤怒的風旋。 生前,曾不發一聲呻吟,不沈入凄嘆, 投一支標槍黑暗中明光飛閃。 你的周圍現在正演出民族的義戰, 血泊中的少年應記著當年的“吶喊”。 中國也有翻身的一天, 幽冥不隔喜悅的遞傳! 四郊全奏著周年祭的壯樂, 聽:風、雨、炮(www.lz13.cn)、火、是壯樂的飛弦。 魯迅先生逝世周年日作 王統照作品_王統照散文集選 王統照:蘆溝曉月 王統照:雪萊墓上 王統照:詩三首分頁:123

苗栗壁磚隆起破裂翻修費用

【新竹瓷磚翻修排工迅速】 桃園地磚凸起修繕推薦 苗栗牆壁磁磚裂開高低不平修復

限會員,要發表迴響,請先登入