前言

在台灣歷史中,常聽到「一府二鹿三艋舺」,府-台南府、鹿-鹿港、艋舺-萬華,由此可知當時艋舺在

台灣的繁榮程度。不但是大台北城的前身,也是現今台北市的一大繁榮區域。

現今的【艋舺】--就是台北市萬華區,台語發音都是"ㄇㄥˋ"、"ㄍㄚˋ"!,這是目前政策規劃下的答

案。不過,在於道地長大的老一輩長者認知中,其實還是有所偏差的,這和早期所涵蓋的區塊有關。民國

1990年台北市實行市區里行政區域調整時,將雙園區、龍山區、及附近區域一同合併,也就是現在的萬

華區。

由於處在河流航道要點上,吸引著許多來台的三邑人艱辛的開發和建設,使萬華區不但是台灣歷史中

的一大城市(台北城),同時是現在台北市的起源。也因有了許多聚落,使艋舺成為當時貨物集散的中心,

如今在萬華區仍舊有著許多悠遠歷史文化的古蹟,可以清楚見證到早期移民來台開墾的繁榮與變遷。

艋舺地名原由

雍正元年(1723),閩南泉州三邑人勇渡黑水溝,來到台北開墾,當時原住民平埔族則多以獨木舟在淡

水河上載運產品和漢人交易,平埔族人稱獨木舟為" Vanka " ,所以漢人們開始以閩南語發音,稱之"蟒

葛"、"蟒甲",到了後來的"文甲",接著又成了"艋舺"。(其中也有歷史記錄解釋,文甲和艋舺是專稱原住民

平埔族的聚集地。)到日治時期因艋舺台語發音"ㄇㄥˋ"、"ㄍㄚˋ",貌似日本發音的"萬華"(manka)相

似,因此被更名為"萬華",其中也有傳說是為了巴結當時的日軍,取"萬年繁華"之意。

艋舺怦然興起

擁有著良好地利的艋舺,早期就已經是原住民平埔族的聚集地。其中擁有著番薯、木材、樟腦等的交

易,慢慢的從村落發展城市的規模。十七世紀時就已經讓荷蘭人招募漢人移民開墾。十八世紀初也就是清

朝時期時,也吸引大量的移民來這地方開墾,因為來到陌生之地講究著同鄉之情,自然漸漸出現以"出身

地區"為分別形成的聚落。正式的記錄是在於康熙48年(1709),陳賴章墾號率領民眾至大台北開墾。

陳賴章並非人名,而是由陳天章、陳憲伯、陳逢春、賴永和、戴天樞五人為了開墾大台北荒地,綜合

合股人的姓名而申請的團體名稱"墾號"(只以土地開發為主的合股團體)。其體系下的泉州人,大略包含了

俗稱泉州三邑和泉州同安人。陳賴章墾號向當時的清朝官府(台灣府諸羅縣官府)申請來大佳臘開墾。文獻

中記載的範圍非常廣,東至雷裡(約今萬華)、秀朗(斤中和),西至干豆(今關渡)、八里坌(今八里),南至興

直山腳(今新店),北至大龍峒溝(今圓山)。「陳賴章墾號」不但是18世紀初台灣最大規模的漢人開墾與事

件,也促成了日後的台北北部地區的平埔族遷移、同化與滅絕。

早期船隻停泊都在新莊居多,因為大嵙崁溪河床逐漸淤積,導致種種不便,使地處大漢溪和新店溪交

會口的艋舺,成為潛力雄厚的新生之地,船隻紛紛轉停於此。大量人口、船隻聚集,也漸漸形成艋舺三大

碼頭,分別是現在二號水門外的王公宮口,一號水門外的大溪口,三號水門附近的滬尾渡口。加上當地的

商人形成了"郊行"(類似現今的商會),和大陸沿海各地交易,逐漸開始了艋舺的興起。

艋舺開發盛況

清代移民於艋舺的幾大閩南人族群中,一來自泉州三邑,二則泉州安溪,三為泉州同安。泉州

三邑是指晉泉州府的晉江、南安和惠安人士,其建立了"青山王館"以凝聚團結、祭祀觀音菩薩的"龍

山寺"為行政中心,也建立了郊行,稱之"頂郊"帶動了商街興起。可以從如今的龍山寺後殿,看到一

副對聯,「泉地多文 海市亦占珠氣,郊原如繡 物華己遍瀛洲」意指福建泉州之晉江、南安、惠安

三邑文人能士渡海來此,交流通商,讓這原本荒涼不毛之地,漸漸有了富貴繁榮氣象。可見當時泉

州在此地的商貿能力。附帶一提,據1962年所做的人口調查,三邑人是當時台灣總人口的18.3%,

可見其在台灣歷史中的重要性。

在當時的社會中,常因利益問題產生爭執,有了爭執自然而然就形成了鬥爭。又因大量的移民

人口以"出身地區"為區隔的聚落,不單指利益問題,還擁有著"出身地區"的不同((不同鄉/府))、及宗

教信仰上的不同,導致了更激烈的武裝械鬥。其中以三邑人的頂郊和同安人的下郊(又稱廈郊)的衝

突最為頻繁,由於三邑人較早在艋舺開發,不但控制著碼頭河岸,還能向往來商船抽取5%的"從價

稅",同安人對此受到牽制有所不滿,進而出現衝突。在1853年,終於爆發了大規模的武裝械鬥,

同安人計畫向三邑人發動攻擊,不想先被三邑人搶先,設局燒毀了安溪人的信仰中心--清水祖師

廟,並利用夜間突襲同安人的聚集地--八甲庄(今老松國小),同安人被迫逃往北方,鬥爭之激烈,除

了兩方有著壯烈犧牲,更使安溪人的清水祖師廟也慘遭波及,史稱"頂下郊拼"。

艋舺的發展,和當時虔誠的宗教信仰有非常大的關係,從河岸為起點,以"廿"字型的方式向路地

發展。三邑人從河口上岸開墾,和原住民平埔族以番薯做交易,交易地點就稱"番薯市,街道人們

則稱為"番薯街",直至日治時期,改名為發音相近的"歡慈街",也就是現在的貴陽街,不但是艋舺

最早的街,也是台北市最老的街,有著"台北第一街"的美譽。其中不難發現,還遺留著許多洋樓建

築、傳統雜貨小販、糕餅店、香鋪..等。其中三邑人建立的青山宮也在於貴陽街上。

乾隆三年(1738),由黃典謨為發起人,興建如今的二級古蹟--龍山寺,其中前殿耗資2萬餘元興

建,正殿由三邑人移民捐獻,泉州武榮的貿易商人則單獨出資姓件後殿,興起了廣州街、西園路的

發展。乾隆二十五年,興建了地藏王廟,帶動了西昌街附近的發展,在於現今西昌街224巷聚集了

許多藥行,形成了歷史悠久了青草巷,也是當時民間醫療機構所處之地。此時期也出現了不少現在

仍舊遺留的著名觀光景點,如安溪人後來重建的清山嚴祖師廟、廣州街和康定路附近的"剝皮寮"、

曾以艷名遠播的"華西街"...等等。

艋舺面臨落沒

艋舺的興盛來自河岸的便利,卻也因河岸走向沒落...由於淡水河畔的淤積導致船隻停泊不便,加

上三邑人保守排外,阻斷外商於艋舺成立商行、洋行,於是貿易、市集重心逐漸往北移至大稻埕,

也就是同安人敗走後的聚集地。((約現今迪化街))

附帶一提,在"頂下郊拼"敗走的同安人,之所以停駐於大稻埕,有著一項傳說。原本同安人打算

北走移向同樣是同安人形成的聚集地---大龍峒,以求得庇護。逃難途中,同安人所信仰的城隍爺突

然不走了,經由筊杯詢問後,城隍爺旨意要留在此地,於是在這落戶建廟,也就是大稻埕的所在。

現今的艋舺

日治時期1920年,日本改制行政區域,將艋舺、大稻埕、大龍峒三區,改設為"台北市"隸屬台

北州,並改名"萬華"。在1990年台北市區里行政調整時,將龍山區、雙園區大部分區塊及城中區小

部分區塊改設為"萬華區"。

光復以後萬華地區推行的各項重要公共建設,奠定了萬華地區都市發展的基礎,其中輕工業相

當興盛,另外南萬華(加吶地區)一代的農業也發展蓬勃,使得萬華地區兼具多樣化的產業發展。

小pan編後感

天阿..

終於把【艋舺】特輯..

歷經三天的時間..終於寫完了XD...

現在是2014/3/23上午6:07分

感動...

(只是寫了一篇...)

好吧= =我知道只是一篇

不過..查了很多資料耶

其中參考的大多數是

網路資料!!

少數來自聽說傳說,或者一些專業人士的解說

最後加上..

自己一些些的了解

也相信..

其中可能有所錯誤吧。

原本放多一點圖片豐富一下文章

不過...

又想之後會逐一的做介紹

就不放了

(最近也花不少時間去拍照)

只放一張...自己畫的小地圖XD

簡單清楚明瞭..."沒美感"

(我懂...)

也是看了許多資料..花了不少時間..

多少給點掌聲嘛

嘿嘿

之後會陸續新增每個景點的【特輯】囉

最後....

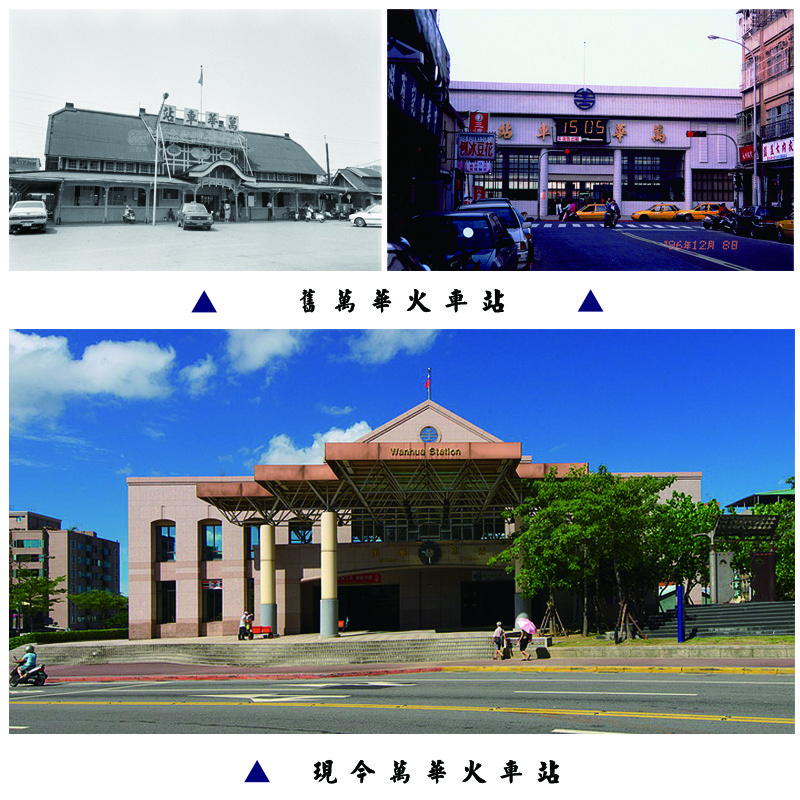

這是萬華火車站

(當人不識字??白吃!!)

ㄜ...好吧= =我累了..

這三張照片來自網路

經由排版後...讓我挺有感觸的...

挺明白清楚的擁有一種

時間帶來改變、進步的感覺

左上角是第一代、第二代

最後是第三代,也就是現在

小pan還青春洋溢,屬帥氣青年的一份子

並沒有經歷過第一代

哈哈!!

第二代、第三代倒是有看過

挺懷念的

在此與你分享囉!!

接下來的【艋舺特輯】

會在努力的,敬請期待~~