2025/11/04 台中市>霧峰區>立法院民主議政園區(原台灣省議會)>立法院民主時刻館+立法院議政博物館>記錄台灣省議會、立法院、國民大會之歷史演進

2025/11/14 21:40

瀏覽432

迴響0

推薦15

引用0

我們這三天安排到中部旅行,前兩天要走台中市-霧峰區的幾個景點,今天早上就先到「立法院民主議政園區」。

↓開車下【國3】霧峰交流道,約1分鐘就到「立法院民主議政園區」,進了這座雙V型拱門後右轉,有一處免費的停車場可停車,另有幾處收費停車場。

↓立法院民主議政園區並沒有大門,而是這座開放式的雙V型拱門,象徵著自由開放,民意監督政府,創造雙贏的局面。

↓一進雙V型拱門,筆直的椰林大道,直通前方圓頂建築的原「台灣省議會」的議事殿堂,象徵著台灣的民主政治,行穩致遠。

↓立法院民主議政園區是原「台灣省議會」的所在地,台灣省議會最早於台北(現二二八國家紀念館)成立,後搬遷至霧峰,直到民國87年(1998年)『凍省』為止,是當時『台灣省』的最高民意機構。

↓民國35年(1946年),「台灣省議會」於光復後成立,原稱「台灣省參議會」;

民國40年(1951年),改制為「台灣省臨時省議會」;

民國44年(1955年),隨同「台灣省政府」遷至台中;

民國47年(1958年),霧峰議會園區的各項建築陸續完工而正式遷入;

民國48年(1959年),改制為「台灣省議會」;

民國87年(1998年),因凍省而裁撤,前後歷時52年,台灣省級民意機關正式走入歷史。

↓立法院民主議政園區,早年由第一任省議會議長黃朝琴所擘劃,園區略呈長方形,後山有林蔭步道,現有幾棟建築,皆已被列為台中市市定古蹟。

↓一進到椰林大道的左側,是一座圓形花園。

↓花園是一圈又一圈的圓,似乎象徵著省議員彼此間的團結合作,同心齊力,圓滿地推動國家的進步。

↓花園旁邊,是過去台灣省議會時代的員工宿舍,並非觀光區,就不便打擾了。

↓沿著員工宿舍前的通道走,來到這棟外觀特別的建築「議員會館」,是當年供來自全國的台灣省議員住宿與招待外賓之用,目前已更名為「議蘆會館」,提供一般民眾住宿、餐宴、會議等服務。

↓省議會目前已改為「立法院中南部服務中心」,因此,議蘆會館也供立法委員使用。旁邊還有一間「朝琴紀念館」,以紀念黃朝琴先生畢生對民主議政之貢獻。

↓這間就是「朝琴紀念館」,目前為園區的「行政中心」,也是立法院中南部服務中心的辦公室。

↓朝琴紀念館前,有一座「黃朝琴先生像」石雕,是1973年省議會為感念他對省議會議事制度的建立而立,由時任副總統嚴家淦題字。

黃朝琴曾任第一屆台北市長,從1946年起陸續擔任台灣省參議會、台灣省臨時省議會,與第1屆、第2屆台灣省議會議長,前後共計5屆,直至1963年告別議壇,前後主持議會共17年。

↓來到原省議會的議事大樓,其圓形屋頂為仿效美國國會大廈的造型,象徵議事圓融。前方則有一座名為「猴交心」的彩色石雕,外觀似猴非猴的吉祥物。

↓「猴交心」是台語「好交心」的諧音,傳達「真心交流、互信合作」的理念,彷彿訴說著「民主不是鬥爭,而是交心」。石雕色彩斑斕,融合祥龍、愛心、鳥獸與自然花卉,隱喻多元聲音的交融與和平共存。

↓議事大樓外觀莊嚴典雅,門前一對石獅子,雖像是要議員們如獅子吼般地問政,但是獅子的嘴巴卻是很矛盾地閉合著,又像是要議員們謹言慎行。

↓議事大樓目前改設為「民主時刻館」,旁邊有另一間原本省議會的「圖書資料館」,目前也已改成「議政博物館」。

↓議事大樓(目前的民主時刻館),於民國47年(1958年)落成,除了門口六根長石柱外,還有一整面的紅色鐵窗花,是早期台灣一般家庭喜歡使用的飾窗。

↓「民主時刻館」每周一休館,平日中午也有兩個小時的休息,參觀時,要注意時間的掌握。

↓進到民主時刻館,大廳地板上鑲嵌了龍紋圖飾。龍在中國是權力的象徵,一般並不會將龍刻繪在地上(怕踩踏),但省議會是最高民意機關,讓省議員踩過龍紋圖飾、走進議事堂為民喉舌,象徵帝制時代結束,人民當家做主的時代來了。

↓過去省議會的議事堂,現在的立法院民主時刻館。

↓原議事堂被保留為「民主劇場」,議事堂周圍通道,則改為「時光之環」,另有數間辦公室也被改為展覽廳。

↓先走一圈「時光之環」,這裡針對台灣過去四百年來民主化的歷程,以時間軸搭配豐富的圖片做介紹。玻璃光影,交錯層疊,實為藝術作品一件。

↓從荷治時期、清代到日本時代。

↓荷治時期,曾召集台灣各地原住民長老於現今的赤崁樓,定期會議,維繫封建關係、推動政令,已經有政府與議會的雛型。

↓日本時代,東京的台灣留學生林呈祿、林獻堂、蔣渭水、蔡培火等人,為了牽制台灣總督府的獨裁,主張台灣應該設立議會,於14年間,向帝國議會進行了15回的請願。

↓1927年,林獻堂、蔣渭水、蔡培火等人於台中成立「台灣民眾黨」,為台灣在光復前的第一個政黨。(此台灣民眾黨非彼台灣民眾黨)

↓1935年,日本政府首次賦予台灣住民自治權,經由選舉選出半數的市會、街役協議會與州會議員,這也是台灣民眾第一次享有民主政治的投票權。

↓光復後,台灣省議會歷經「台灣省參議會」、「台灣省臨時省議會」及「台灣省議會」三階段的名稱變更,從1946年直到1998年。

↓台灣省參議會第一屆大會於民國35年(1946年)在台北成立,開啟了52年的台灣地區最高層級的議會。

↓52年來,台灣省議會的點點滴滴。

↓同時期,立法院是另一個議會機關,而立法院在民國81年(1992年)全面改選後,成為更全面性的全國性議會。

↓1980年代起,台灣持續有多項活動,對台灣民主化的發展,有重大的衝擊。1986年,民主進步黨成立,從此,台灣進入兩黨政治及多年後的多黨政治。

↓1990年,由多所大學共同發起的「野百合學運」,提出:解散國民大會、廢除動員戡亂時期臨時條款、召開國是會議、呼應民意潮流四大訴求,幾年後,都陸續實現。

↓1991年,政府宣布終止動員戡亂時期臨時條款,中央級的民意代表,即立法委員及國大代表於該年底卸任,隔(1992)年全面改選。

↓1994年「地方自治法制化」修憲改革完成,並於年底舉行首屆「台灣省長、台北市長、高雄市長」選舉,取代原本的官派制度。

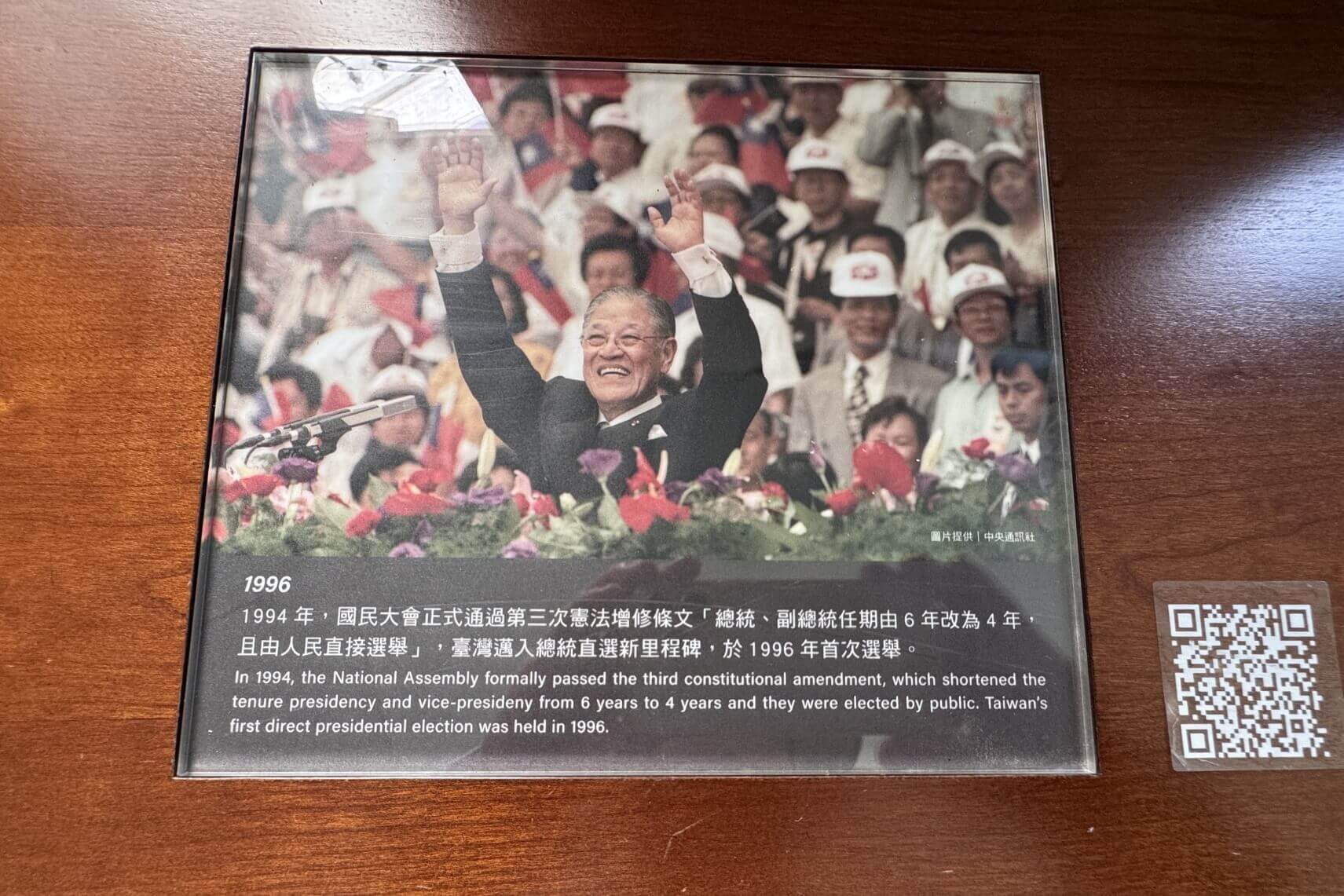

↓1994年,憲法增修條文通過,總統、副總統任期由六年改為四年,且由人民直接選舉。1996年,李登輝當選第一屆民選總統。

↓2000年,台灣出現第一次政黨輪替,由民進黨獲得總統選舉勝利,也出現了第一位女副總統。(2016年,第一次出現女總統)。

↓民國87年(1998年),台灣省議會因凍省而裁撤,而後,原址轉型為立法院民主議政園區。

↓繞完「時光之環」,走進原本的省議會議事堂,現在的「民主劇場」。與我們過去在電視上看到的議會廳印象差不多,當時的桌椅、設備幾乎都保留下來了。

↓民國87年(1998年)12月18日上午10點43分,台灣省議會議長敲下議事槌,宣布散會,台灣省議會功成身退,走入歷史。

↓議事堂內,牆壁上的時鐘,就停在12月18日上午10點43分,象徵著省議會的階段性任務,就停在這裡。

↓議事堂有圓形屋頂,屋頂是由透光玻璃組成,有採光的效果。從這個角度往上看,宛如一顆大眼睛盯著每一個人,期望議員們都能認真督政、為國為民。

↓我們到的時候,館內剛好有影片介紹,地點就在議事堂內,投影機投射到圓形屋頂上;現場只有我們與另外兩位遊客,就坐在議員的椅子上,仰頭欣賞,影片長度約10分鐘,內容大致上與「時光之環」看到的類似。

↓最後,還來個圓形屋頂燈光秀。

↓議員的座位上,除了麥克風外,還有討論議題時投票的按鈕。

↓議長台上,前面圓周環繞的弧形桌,是來報告或接受質詢的省政府列席官員座位區,中間有一個報告的講桌。

↓議長台旁邊,還留著當年發言順序及控制時間的燈號牌。

↓這個牌子留著最後一屆省議會議員們的大名,上面有不少都是政壇叱吒風雲的人物,游月霞、顏清標、盧秀燕、曹啟鴻、楊秋興、陳明文、楊瓊瓔、傅學鵬、邱鏡淳、張溫鷹、周錫瑋、周清玉…等,都曾擔任過立委或縣市長。

↓從議長台看出去,二樓是民眾旁聽席及記者席。大廳內保留著最後一屆(1998年第10屆)省議會、最後一次大會的陳設樣貌,共有77個議員席。

↓議長台不能進去,少了假扮議長、坐大位的機會。除了議長外,還有副議長及主任秘書的座位。

↓議事槌

↓就當作是來報告的官員,也借用議事槌,過過乾癮。

↓每個議員的座位,都有該座位歷屆以來坐過的議員大名。

↓議事廳旁,有一間電話亭,在那個還沒有手機的年代,議員們有事要聯絡,當然要借助傳統電話了。

↓圓盤撥號的話機,也算是骨董了。

↓有幾間小房間被挪作展示廳,這間是原副院長(副議長?)的辦公室。

↓裡面還擺著過去使用的櫃子及桌椅。

↓議員使用的杯、盤、毛巾等。

↓過去省議會時期歷來的六位議長,以及立法院歷來的五位院長。

↓接著,來到隔壁棟的「立法院議政博物館」。這裡是原台灣省議會時期的「圖書資料館」,民國96年(2007年)移撥立法院接管後改裝設立。

↓立法院議政博物館也是周一休館,平日中午休息兩小時。

↓一進大廳,在大面牆壁上,看到了本屆(第11屆,2024年)立法委員就任報到時,全體的合照。當時尚未改選新院長,因此,坐在第一排正中間的,還是原院長游錫堃,至於(即將選出的)新院長韓國瑜,則坐在第一排最右邊的位子。

↓立法院議政博物館設有七個常設展區:「邁向民主之路」、「國會變遷」、「立院開門」、「國民大會」、「國會外交」、「民主花園」及「時光貴賓室」。

↓歷年來曾經擔任過的立法委員,其所代表的黨團。

↓1928年的訓政時期,首屆立法院在南京成立,由國民政府任命49名委員,胡漢民及林森為首任院長及副院長;綜覽立法院成立後的變遷歷程,直到2024年的立法院,有113名委員,百年歷史的立法院,是國家的最高民意機關。

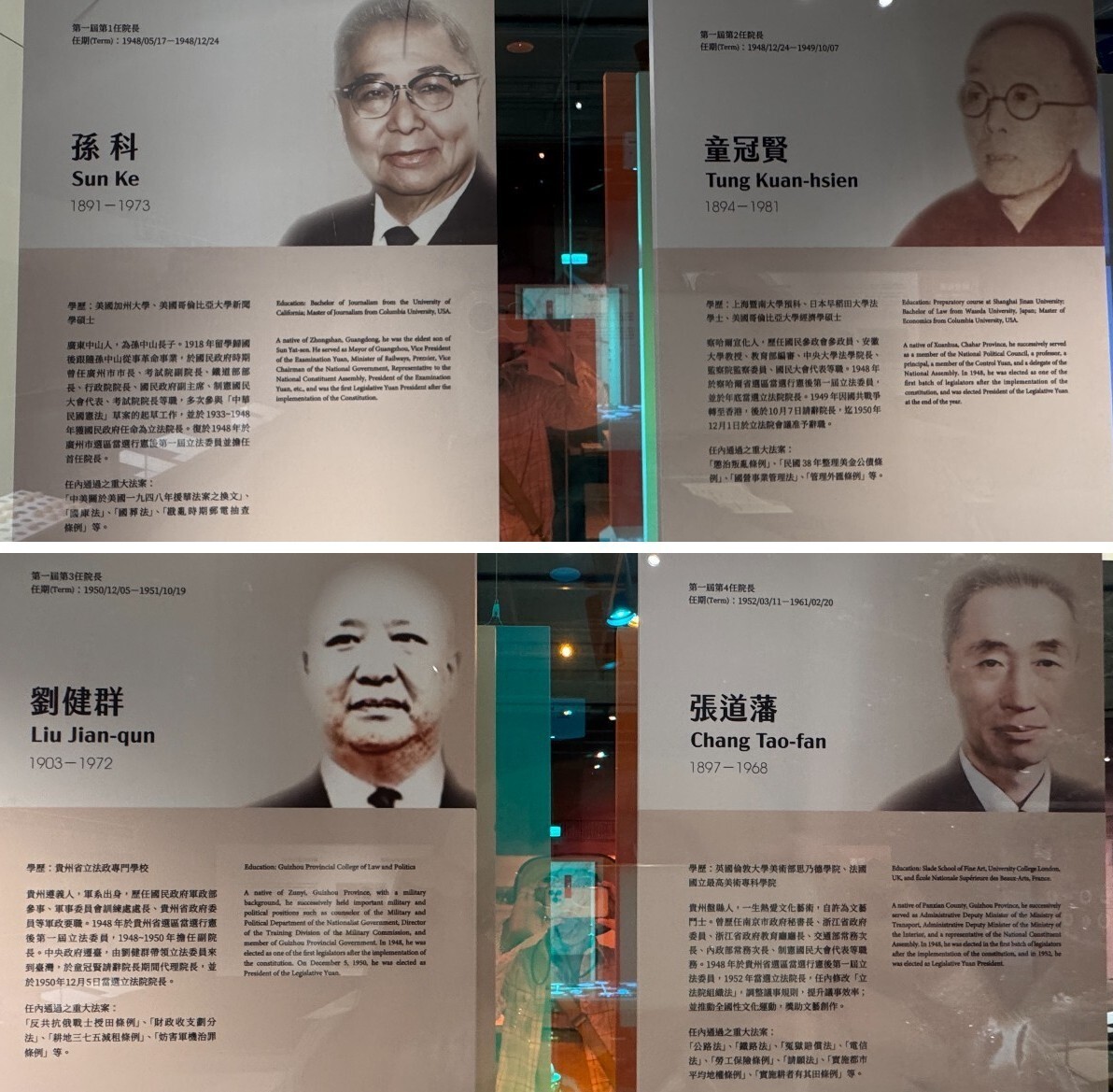

↓民國36年(1947年)12月25日,《中華民國憲法》頒布,隔(1948)年,選出立憲後的760位第一屆立法委員,國父孫中山之子孫科擔任第一任的院長;其後幾任院長,分別為童冠賢、劉建群、張道藩。

↓而後,近期的這四位,是我們比較熟悉的幾位院長:黃國書、倪文亞、劉闊才、梁肅戎。在第一屆立法委員長期未改選的情況下,以上這八位,都算是第一屆的立法院院長(八任)。

↓民國80年(1991年),第一屆立法委員全數退職;民國81年(1992年)起,立法院定期全面改選,我國的國會正式展開了嶄新的一頁。

↓民國37年(1948年),國民政府還在大陸,立憲後的第一屆立法委員,共760位,來自全國各省、直轄市、蒙、藏、邊疆各民族、僑民、各職業團體等,其中,最多的是來自四川省的53席,而來自台灣省的則有8席。

↓政府遷台後,由於已無法再舉辦包含兩岸各地的選舉,而無法改選,因而第一屆立委的任期一再延長。然而,立委總有因死亡、除籍等因素的出缺,隨後將近20年期間,共舉辦過6次的增額補選,遞補上述出缺委員之遺缺。

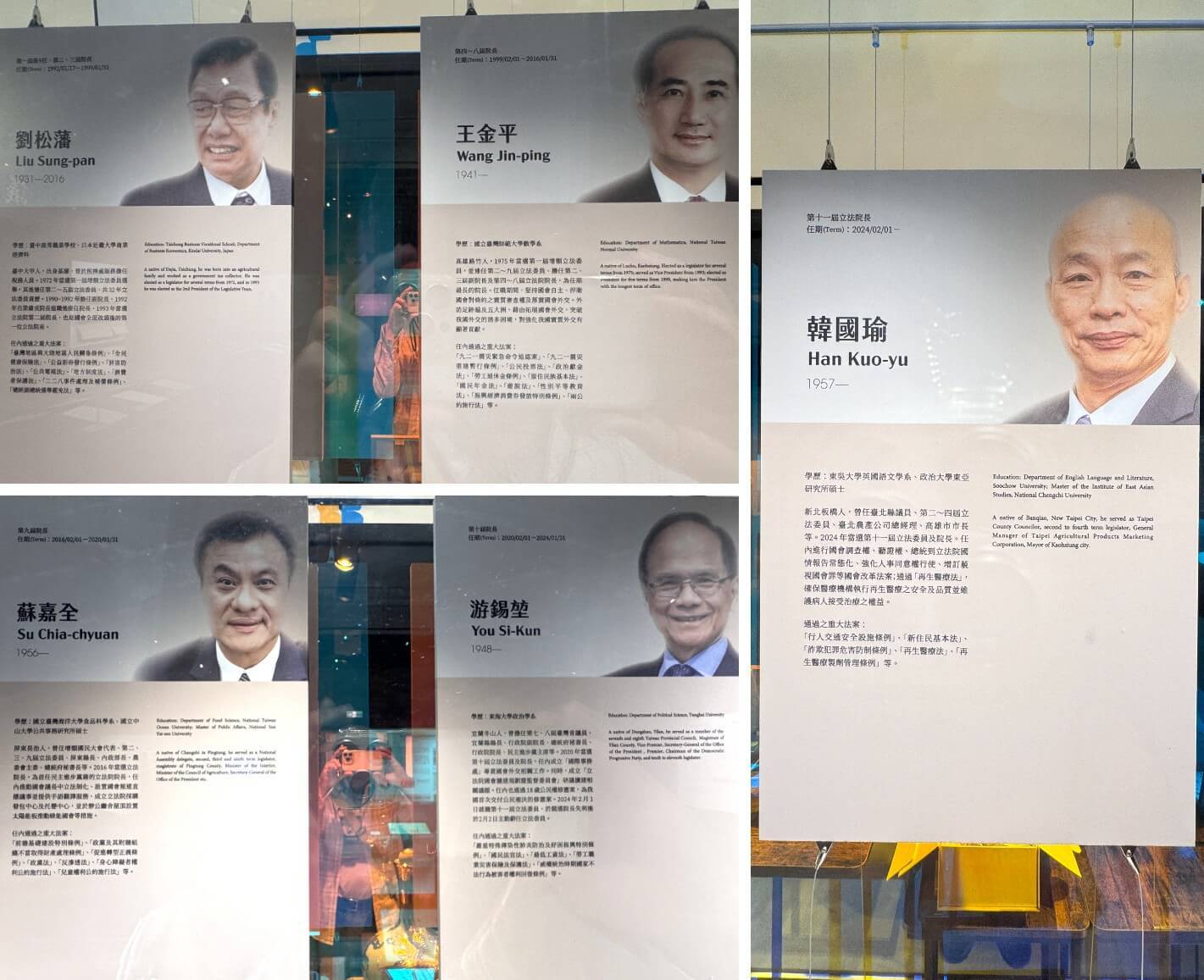

↓民國81年(1992年),立法院全面改選,是為第二屆,爾後每三年(後來改為每四年)改選一次。經多次憲政改革,立法院終成為我國的單一國會。

↓雖然是民主化的國家、現代化的時代,每個人都有各自喜好的坐向、方位,立法院每一屆開議前都要先選座位,靠的就是抽籤、拿號碼牌了。至於誰能參加哪一個委員會(國防、財政、教育…),公平起見,也是要抽乒乓球來決定。

↓這五位,是國會全面改選後,歷任的立法院院長。

↓全體現任立法委員,可以點選進入個別委員的頁面,有更詳盡的履歷介紹。

↓前方照片,是立法院的議事廳實景,看起來與省議會的議事廳大同小異。

↓這間「時光貴賓室」,是台灣省議會時期原貌保留下來的貴賓室,重現當年接待中、外貴賓的場景。

↓國會議員透過出訪、接見、參加國際會議及組織,與國際接軌,禮尚往來成為必要的禮儀。這間「國會外交」展示間,展示了許多獲自外國朋友的禮品。

↓依照各洲別展示禮品。

↓形形色色的禮品,多能突顯該國的民俗、風情、文化特色。

↓這是一件『國會之寶』-「俄羅斯娃娃」,俄羅斯國會議員所贈。據說一千多年前,有一個小男孩,在牧羊時不幸與妹妹走散了。小男孩因為思念妹妹,便刻了一個漂亮的木頭娃娃(代表妹妹可愛的模樣),隨身帶著。過了幾年,男孩心想妹妹應該已經長大,於是又刻了一個較大的娃娃。就這樣,共陸續刻了七個娃娃,而且一個比一個大,可以一個套著一個。當男孩思念妹妹時,便一個一個打開來。流傳至今,「俄羅斯娃娃」代表許願層層疊疊,象徵幸運與圓滿。

↓另一件『國會之寶』-「以色列陶瓷石榴」,以色列國會議員所贈。以色列每年九月慶祝猶太新年,猶太律法鼓勵食用石榴,象徵『石榴結實累累』;此外,據說每顆石榴都有613顆甜美多汁的果肉,正好與《律法書》及《舊約聖經》前五卷經書所記載的誡命數目相符。真的長知識了。

↓館內還有另一區「國民大會」,過去它在國家發展上,也有重要的角色。

↓「國民大會」依國父孫中山設計之五權憲法運作,成立於1946年,而於2005年終止運作,走入歷史。

↓國民大會於1946年12月25日通過《中華民國憲法》,於隔(1947)年1月1日公告,並於同年12月25日開始實施,我國正式進入憲政時期。

↓1948年,第一屆國民大會於南京召開第一次會議,會議中委任選出了行憲後的第一任總統與副總統-蔣中正與李宗仁。

↓1990年,備受壓力的國民大會,在大法官會議中通過解釋令,於1991年年底終止運作。

↓1996年,在《憲法增修條文》基礎下,總統、副總統取消由國民大會委任選舉產生,而改由全體人民直接選舉產生,李登輝與連戰獲選為第一任人民直選的總統、副總統。

↓參觀完了立法院議政博物館,已經中午12點。在椰林大道上發現了這根客運車的候車桿,這是當年台灣省議會還運作且自用車還不普遍時,提供給大家搭乘的。如今客運車早已退出,這根候車桿見證了台灣省議會的歷史更迭。

↓肚子餓了,我們中餐就在議蘆會館內的餐廳享用,餐點很有大飯店的水準。

大部分的人都知道原本台灣省政府所在地的「中興新村」,是個熱門的旅遊景點。其實,原本台灣省議會所在地的「立法院民主議政園區」,也很值得走一走。

※※※

自訂分類:國內旅遊

上一則: 2025/11/04 台中市>霧峰區>中心瓏登山步道+望月峰獻堂登山步道>俯視霧峰市區風景、體驗滿山果園、近距離接觸鳳梨田下一則: 2025/10/29 桃園市>八德區>桃園大湳森林公園>一座市區難得的森林公園,融合了歷史、森林、景觀、文創、民俗藝術、資訊與空間的自然環境

你可能會有興趣的文章:

- 2026/01/14 新竹市>東區>陽明交大落羽松秘境美景大爆發、清華大學梅園梅花沒花鎩羽而歸、順遊奕園/成功湖

- 2025/12/04 高雄三日遊-Day 2>旗津之旅>愛河風光、高雄港過港隧道、高雄燈塔園區、旗津彩色屋、旗後礮臺(旗後砲台)、旗津老街、旗津渡船頭、中山大學觀夕平台

- 2025/11/21 台北市>南港區>南港散步行>有山有水生態豐富的南港公園、空間寬廣的台北流行音樂中心戶外表演空間、三鐵共構如花花世界的南港車站

- 2025/11/05 台中市>霧峰區>霧峰林家宮保第園區之旅>台灣五大家族之宮保第、大花廳、草厝>五進式寬廣建築、宴客與看戲的戲台、精緻雕塑/書畫/彩繪看不盡

- 《府城城垣300》-【臺灣府城城門及城垣遺蹟探尋之旅】- 清朝在台南設【臺灣府】,1725年建城,300年來陸續建置之14座大小城門(含城垣)及兩座砲台之歷史遺蹟探尋

- 2025/10/01 宜蘭縣>頭城鎮>蘭陽博物館環湖步道>一個小時即可走完的步道、步道完善林蔭多、周邊景點滿滿、飽覽蘭陽山水風光

限會員,要發表迴響,請先登入