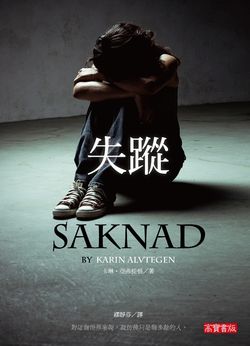

是人生的意外,還是意外的人生?

文/冬陽(台灣推理作家協會執行祕書)

「這部小說距離我的真實人生有多遠?」當第一次閱畢《失蹤》一書時,我的心底浮現這個疑問。

對我而言,閱讀小說所帶來最重要的樂趣,莫過於經歷一段真實人生中難得的遭遇──奇情的、超脫現實的、滿足不為人知的慾望云云。翻開書頁就是場不預期的冒險,類型是推理或奇幻或浪漫愛情皆可,闔上書本就可以快速抽離,即便是最最精采令人拍案的片段,偶爾自深烙在腦海的印象中喚醒回味就好。

然而,若虛構的小說隱隱與現實的人生產生連結時,上述的疑問便出現了,《失蹤》這個故事也因此有了黏性,沾黏出我零碎的記憶片段──

讀到這兒,是否令人有些丈二金剛摸不著腦,不知道我究竟在說什麼?

且聽我從頭說起好了。

□

約莫一個月前,任職高寶書版的朋友捎來一個訊息,問我願不願意為即將出版的《失蹤》一書寫篇導讀。

我很快聯想到兩個半月前的消息:一月中旬時,美國推理小說作家協會(Mystery Writers of America)公布了入圍二○○九年愛倫坡獎(Edgar Allan Poe Award,紀念推理小說之父愛倫坡的獎項,可比擬作「英美推理文學界的奧斯卡獎」)年度最佳小說(Best Novel)的六部作品,其中一部便是卡琳.亞弗提根的《失蹤》。

於是我便一口答應了下來。

當時我是這麼想的:近年來,歐美推理小說年度大獎多被新面孔拿下,顯示此時正處於一波新的世代交替潮,寫作題材與類型勢必也有新的面貌與趨勢浮現,不如就趁這次寫稿的機會,好好來觀察研究一番?

從這個角度切入,卡琳.亞弗提根的《失蹤》便有幾個值得讀者注目的焦點可談。

首先從作者的國籍瑞典談起。

除了為人熟知的IKEA傢俱、SAAB汽車、Electrolux電器,大導演英格瑪.伯格曼與前世界網球球王柏格,由瑞典國王頒授諾貝爾獎這類年度盛事外,我們還可以從文學作品進一步認識瑞典。

二○○八年,全世界(台灣也不例外)同時被一部來自瑞典的推理小說給搖撼了──史迪格.拉森(Stieg Larsson)《龍紋身的女孩》(原名:Män som hatar kvinnor;英譯名:The Girl with the Dragon Tattoo)。這麼說可能有些不甚準確,時間應再往前回推三年,這部於二○○五年出版的千禧三部曲首作,一推出便在歐陸造成轟動,創下百萬冊銷售佳績,隔年獲北歐犯罪小說作家協會(Crime Writers of Scandinavia)頒贈代表年度最佳犯罪小說的「玻璃鑰匙獎」(Glass Key Award,為紀念犯罪小說家/冷硬派推理開山祖師達許.漢密特[Dashiell Hammett],取其同名小說作為獎項名)。兩年後,作品譯介成英文於英語系國家出版後同樣大獲好評,直到進入二○○九年,仍是大大小小推理小說獎入圍名單中的常客。

不過,早在史迪格.拉森獲獎的五年前,同為瑞典作家的卡琳.亞弗提根就以《失蹤》拿過二○○一年玻璃鑰匙獎;再往前推個九年,第一屆玻璃鑰匙獎得主也同為瑞典作家,賀寧.曼凱爾(Henning Mankell)於一九九二年以《無臉殺手》(原名:Mördare utan ansikte;英譯名:Faceless Killers)獲獎。

說到這裡,就不能不提瑞典最早揚名國際的推理作家,是一對撰寫「警察程序(辦案)小說」(police-procedural novel,案件調查者為警察團隊而非個人,偵查過程需採寫實筆法並符合實際警務系統運作的推理/犯罪小說)的夫妻檔,麥.荷瓦兒與派.法勒(Maj Sjöwall & Per Wahlöö),自1965年發表《羅絲安娜》(Roseanna)至1975年《恐怖份子》(原名:Terroristerna;英譯名:The Terrorists)為止,共完成了十部以警探馬丁.貝克(Martin Beck)為主角的作品。這套已列入經典之林的小說不但引領了新一批瑞典推理作家投身創作,同時也成功地影響了英美創作與評論者的關注。

由於瑞典特殊的社會文化背景,像是行君主立憲制、在全球政治軍事立場上為永久中立國、高度且完善的社會福利制度等,使得其推理/犯罪小說的素材選取與氛圍營造較英語系國家的主流書寫不同。例如麥.荷瓦兒與派.法勒的作品中充斥著獨特的左翼文學色彩,揭露資本主義所造成日益惡化的種種社會問題;賀寧.曼凱爾同樣以警探為主角,承襲麥.荷瓦兒夫婦的社會意識,但在批判之餘增添了人性與善惡的探索剖析;史迪格.拉森則延續自過去記者工作養成的犀利觀點,針砭瑞典因高科技發展所帶來的價值觀變化及其造成的新一波社會問題。

至於在曼凱爾之後、拉森之前出道的卡琳.亞弗提根,則繼承了前輩作家對社會與人性的高度洞察力,以心理懸疑為題,透過一部部獨立作來描繪屬於瑞典的推理小說。

□

一九六五年生於瑞典赫斯克瓦納的卡琳.亞弗提根,雙親都是學校老師,她在家排行老二,有一對兄弟手足。

一九九三年發生了一件影響卡琳.亞弗提根一生至為重大的事:摯愛的兄長馬格納斯(Magnus)在山中墜落死亡,消息傳來大大衝擊了她的生活──「接到電話的那一刻,我不敢置信,彷彿一切都脫離原有的軌道回不去了。」她回憶道。當時卡琳已有九個月身孕,為了家庭只能強忍悲傷迎接第二個孩子到來。過了三年,仍擺脫不掉這股情緒,黑暗與絕望找上了她,自此陷入重度憂鬱。

經歷過好長一段失眠、胸悶、焦躁的痛苦掙扎,某天早晨卡琳醒來,腦海裡竟有個故事待她提筆寫下。這是前所未有的經驗,雖然她明白寫作可以紓發情緒、療癒自我,但她過去始終不覺得自己是這塊料。這天顯然不一樣。

卡琳撥了通電話給丈夫,問他該怎麼打開電腦,結果當天便完成了故事的第一章。五週後,故事幾乎已經寫成,卡琳的心底有個聲音要她繼續寫下去,從此擺脫了生命中暗不見日的低潮,踏上作家之路。這部將乍現靈光轉換成文字寫下的作品,正是卡琳.亞弗提根的處女作《內疚》(1998,原名:Skuld;英譯名:Guilt)。

有過行經人生幽暗低谷的經驗,卡琳對人類心理學(human psychology)產生高度興趣,並自然融進她筆下的人物與情節之中。從《內疚》開始,接續的四部作品《失蹤》、《背叛》(2003,英文名:Betrayal;原書名:Svek)、《羞辱》(2005,英文名:Shame;原書名:Skam)、《陰影》(2007,英文名:Shadow;原書名:Skugga)都緊扣此一命題,鋪陳出充滿心理懸疑張力的劇情。

回頭看看英美主流推理/犯罪小說書寫中,不乏(甚至可說是氾濫了)這類題材的作品,但卡琳.亞弗提根為何能獲得讀者與書評者更多的目光、《失蹤》一書怎能擠進競爭激烈的愛倫坡獎入圍名單?

或許是因為卡琳選擇將心理懸疑的元素,從較為平板的案件轉移到更有血有肉的人物身上所致。

以本書《失蹤》為例,乍看書名「失蹤」二字似乎直指著「事件」,後續的故事理所當然的以找尋失蹤者的下落開展進行,實則不然。故事由在高級飯店餐廳裡邂逅的一對男女拉開序幕,隔天早晨男子被發現陳屍房間,前一晚同行的謎樣女子成為警方亟欲追捕到案的嫌疑犯。讀者跟隨這號神祕女子西碧拉當下的行動(視點)逐步進入事件,但很快地浮現另一條敘事線,講述的是西碧拉的過去,次第切換至不同的時空陳述,開始讓讀者認識故事的主角西碧拉.佛森斯特隆,作者的寫作意圖與最核心的謎團這才慢慢浮現──西碧拉為何選擇自她原有的人生中「失蹤」?

作者卡琳.亞弗提根運用了推理小說的架構與寫作技巧,探索人類心智運作的祕密──這不是Discovery之流的知識性節目,立論嚴謹兼具娛樂效果的揭示科學奧祕,而是透過虛構的情境呼喚出人類受意識與本能支配的所作所為。因此,小說與閱讀者之間的距離迅速拉近,進而擦碰出火花、小小聲的對話起來。然而西碧拉對她自身的遭遇並不多作解釋分析,或偷懶又癟腳的引用心理學理論佐證,只是如實陳述,在閱讀者的面前重新整理她前半段的人生,慢慢拼湊出自己的真實鮮活的模樣,以及連續凶殺案的真相。

「這部小說距離我的真實人生有多遠?」對《失蹤》裡的西碧拉.佛森斯特隆來說,捲入連續凶殺案是她人生中的意外,卻也因此讓她自己重新審視了自己意外的人生。對讀者諸君而言,或許讀《失蹤》也可以算是人生中不預期的意外,但是否能同我一般,因此觸動了某些獨特的感受或想法?

我期待各位的答案。