迎城隍

作者:枕頭山人

人海人山夕照紅。城隍高坐彩輿1中。沿途鬼卒分前後2。塞巷歌兒較拙工3。裊裊香煙4迷上下。紛紛汗雨濕微濛。年來莫怪余無語。不便當神剖隱衷5。

【題解】

此詩為七言律詩。見於《風月報》七十一期。臺北霞海城隍出巡,每年都會在農曆的五月十三日下午出發,沿途信眾會在門口設置香案迎駕祭拜,虔誠祈禱闔家平安。北臺俗諺「五月十三人看人」,就是指此宗教活動盛況。

本詩首先點出迎城隍是在傍晚時分,且人數眾多,因此才「人海人山夕照紅」,而城隍於神轎中,受沿路的信眾膜拜。五月十三日當天,霞海城隍廟附近寺廟、民俗社團都會派出所屬神轎、神將、家將團等宗教陣頭參與遶境,各種舞龍舞獅、繡旗隊、北管樂團、雜技等遊藝隊伍也會配合出巡繞境。而繞境隊伍與百姓的交織的畫面,讓詩人留下深刻的印象。

【作者】

枕頭山人(?-?),生平不詳。

【注釋】

1.彩輿:指神轎。

2.沿途鬼卒分前後:鬼卒,指由信眾妝扮的鬼差。城隍為陰間司法之神,駕前有許多的鬼役神差。此指城隍出巡時,扮鬼差的信眾後擁前驅,相當熱鬧。

3.塞巷歌兒較拙工:塞巷,指屯街塞巷,將街巷都填滿了。形容人數眾多。歌兒較拙工,指四處有迎神曲演奏互較高下。

4.裊裊香煙迷上下:裊裊香煙,縈迴繚繞的香火。迷上下,彌漫在整個空間。

5.剖隱衷:剖,辨別。隱衷,指恤隱。

日治時期台北迎城隍盛會

【讀詩心得】

城隍的原意是城牆與護城河。周朝天子已崇拜城隍,當時只由天子來祭祀。漢代各地人民尊封已死的功臣或英雄為城隍,因此逐漸演變成普遍受民間所信仰的城池守護神、地方守護神,民間深信祂還主管陰間司法體系的各部門,是公正無私的司法神,獎善罰惡,掌管活人與亡靈的生死禍福、人間無法解決的糾紛,以補償在陽世受委屈的人,大公無私、對人民有功勞的人死後可擔任城隍,城隍爺與地方官分別治理陰間與陽間,所以新上任的地方官員一定先到城隍廟拜城隍爺,請求城隍爺一起協助治理地方上的政治事務。

城隍的崇拜,盛行在中華文化圈,中國大陸、越南、朝鮮、新加坡、臺灣等地。1821年,一百多位同安人從大陸搭船移民到艋舺,來自大陸福建省泉州府同安縣下店鄉的守護神、陰間司法神城隍神像,被其中一位商人陳金絨攜來艋舺,供奉在自宅,受到這批移民的虔誠信奉。1853 年,艋舺發生嚴重的械鬥,同安人受到祖籍是其他縣的泉州人攻擊,放棄艋舺八甲庄的聚落,遷移到大稻埕,城隍神像被奉祀在大稻埕陳金絨子陳浩然經營的糕餅店中。1856年大稻埕的同安人開始籌建城隍廟,1859年3月完工,而在大稻埕立廟,只有46坪大,座落於現在台北市大同區迪化街。因為祂的祖廟是在福建同安霞城(下店鄉)的臨海門,所以信徒敬稱祂為霞海城隍,有一個美麗壯觀的神名。祂是由閩南民眾自行奉祀的城隍,並非皇帝欽定官祀的城隍,但是近一百五十六年來,台北霞海城隍廟是大稻埕一帶重要的民間信仰中心,保佑著當地的發展。在台北盆地的開發史上,大稻埕原本落後於新莊、艋舺、滬尾、八里坌、大龍峒,後來卻因為外國勢力進駐,大稻埕的茶業外銷興旺,在短短十幾年之間,一躍成為台北盆地商業活動最蓬勃的地區,隨著大稻埕對外商貿的發展,霞海城隍發展到清末、日治時期,已成為臺灣香火最旺的廟宇之一,每年的霞海城隍出巡繞境活動,更與北港的媽祖繞境活動齊名,在日治時期有「北港迎媽祖、台北迎城隍」之稱。

霞海城隍爺與部屬

霞海城隍爺威靈顯赫,祂的部屬有文武判官,還有八司,第一輔吏陰陽司,負責協調各司監察各案之後,才向城隍爺陳報。各司有執事官為輔佐,分掌八部門的事,各自是陰陽司、功過司、速報司、糾察司、註壽司、增祿司、獎善司、罰惡司。由此可知,在民間信仰中,城隍爺能記錄人間善惡、掌因果報應、快速拘提鬼魂審問、協助人民捉出盜賊,能為人減壽、延壽、增祿,獎勵善者、懲罰惡者,審判亡靈、移送懲處。此外,祂的部屬還有范謝將軍(七爺八爺)、八家將等。林占梅有詩,說城隍廟是:「兩廡六司隨,一司曰速報,顯赫有威儀,凡有被盜者,請禱無停期」,可證明城隍廟在清代臺灣人民心中的地位,有如人間的警察局一樣,可以為百姓尋找被盜走的財物。

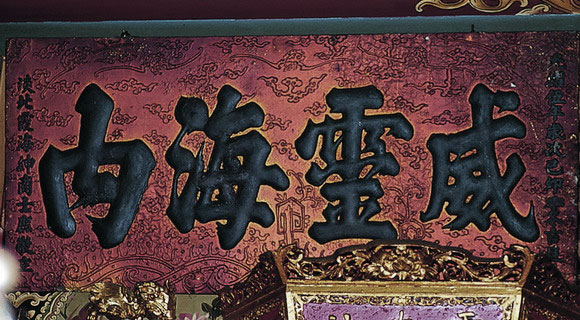

光緒五年淡北霞海紳商士庶敬獻的匾額

霞海城隍爺聖誕日是農曆5月14,清光緒五年(1879)起,就開始以5月13為霞海城隍聖誕繞境日,至少自昭和九年(1934)起,便已在每年5月6日,先把城隍爺的五營兵將派往祭祀圈內五個角落的土地廟鎮守,以平定地方上害人的鬼怪,維持繞境期間的治安,稱為「放軍」,以紙糊或草編的五間營房作為代表,寫上對聯警語:「善報惡報遲報速報終須有報,天知地知你知我知何謂無知」,開光點眼後,由八家將護送到土地廟中安奉,然後依古禮舉行海內會的祝壽祭典;接著依序進行暗訪、迎城隍、梁皇法會、收軍、演戲酬神等活動。

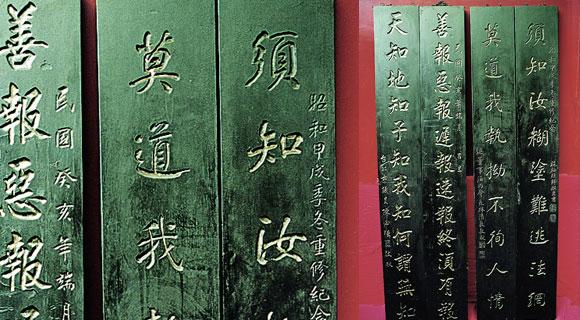

拜殿楹聯

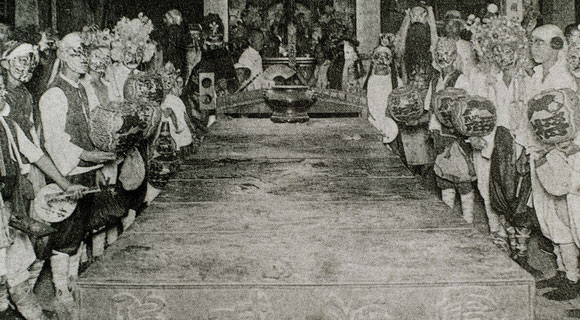

日治時期台北迎城隍繞境

5月11、12日兩個晚上,進行「暗訪」,這是陰間司法神的儀式,由城隍爺帶著部屬劍童、印童、文武判官,以及范、謝將軍,牛頭、馬面將軍,枷、鎖將軍,日、夜遊巡將軍等八家將,在夜間出巡,在冥紙紛飛中驅逐搜捕作祟害人的鬼怪、保持地方的安定,同時也探查境內是否有危害百姓的歹徒,考核人間的是非善惡;判官和神將面目兇嚴,或口吐長舌,或一手拿著虎頭牌,上面寫著善惡分明、賞善罰惡,一手拿著鐵索、利斧、釘棍,身上背著戚繼光餅,有連日出差搜捕惡人邪祟歸案的準備,敲鑼時隊伍就默默前進,停鑼就止息,氣氛肅穆。所謂:「為人果有良因,初一、十五何用你燒香點燭;做事若昧天理,半夜更須防我鐵鍊鋼叉」,正是祂們暗訪的寫照。暗訪的路線較精簡,但不會錯過主要的商業街,即今日的迪化街一段、二段。

5月13日迎城隍,大稻埕的霞海城隍爺出巡繞境,陣頭、樂隊隨行,沿途信眾夾道歡迎,鑼鼓喧天,炮竹不斷,七爺八爺當街發送鹹光餅(戚繼光餅),給信眾吃平安。火車交通工具,在祭典期間有折扣優待,吸引全省信眾前來觀賞慶典活動,台北市大同區的詩人黃水沛也在詩中提到這個情況:「五月十三日,盛矣城隍祭,利在汽車多,降價從勉勵,善信集全臺,人看人聯袂」,台北俗語說「五月十三人看人」,就是指這天的盛況空前。

枕頭山人寫的〈迎城隍〉這首詩,以廣角的視野與近距離的觀察,捕捉光影的線條與色彩在短暫時空中的變換,最後呈現出朦朧的畫面與心思:「人山人海夕照紅,城隍高坐彩輿中,沿途鬼卒分前後,塞巷歌兒較拙工,裊裊香煙迷上下,紛紛汗雨濕微濛」,以這樣的技巧,描述他用視覺、聽覺、嗅覺、觸覺感受到的盛況光景,「年來莫怪余無語,不便當神剖隱衷」,留下他朦朧不明的心思。這首詩見證到迎城隍的出巡活動,是在下午出發,錦繡的彩旗和震動的鼓聲,讓台北城熱鬧非常,沿途人山人海,數以萬計。城隍爺高坐在彩繪的神轎上,被扛轎的信徒抬著繞境,附近的的廟宇、民俗社團都派出神轎、家將團等陣頭,參加出巡助陣,各種遊藝團體也參與繞境,表演舞龍、舞獅、繡旗隊、南北管樂、雜技、詩意閣、廣告藝閣。許多參加繞境隊伍的男信眾,在臉上畫妝, 裝扮成家將,扮演城隍爺的鬼卒鬼差,為城隍爺的神轎前驅開路,或簇擁跟隨著城隍爺。連橫也曾寫詩回憶五月十三日白天所見的奇景:「繡旗大鼓沸城隅,百鬼猙獰白晝趨」,「稻江歲以本日迎城隍,喬裝鬼卒千數百人,狀極詭怪,空巷出觀」;許多女信眾自願穿著白裙,身上銬著紙製的枷鎖,跟著遊街,以對自己所造下的罪業表示懺悔改過,藉由這樣的行為來消除罪障,解除災厄,黃水沛也寫詩描述這種情景:「感恩為八將,枷示悔罪戾,神誕我未忘,見聞自稚歲。陣頭翻新奇,神輿彌豔麗」。

日治時期台北迎城隍的八將

枕頭山人的詩,以朦朧的方式呈現出當天的輪廓,我們可以想像到,繞境的隊伍與圍觀的路人,填滿街巷,各樂團不斷演奏迎神曲,相較高下,沿途的居民或商店,在門口放置桌子,擺設供品,迎接城隍爺的神轎,人人手持香炷,以最真誠最恭敬的心情,向城隍爺訴說內心的苦衷,滿臉流露虔誠的祈禱,求城隍爺保佑全家平安健康,事業興旺,子孫乖巧。隨著城隍爺出巡隊伍的前進,夕陽的紅光也漸漸映照在每人身上,裊裊上升的香煙,繚繞迷漫,充滿整個街道,忽濃忽淡的變化,人們汗如雨下,蒸散在空中的濕氣更使眼前的景物隱約迷濛了。行筆到此,詩人卻有不便向神明講的苦衷,不便在詩中描述清楚,而留下懸疑的空間。

5月18是五天梁皇法會的最後一天,法會結束後,就把五營兵將收回城隍廟內安奉,繼續鎮守霞海城隍廟,維護境內善良信徒的居家安全。

歷經時代的遷移變化,信徒為霞海城隍爺慶祝聖誕的心意依然不變,城隍爺是信徒在人間安身立命的依靠,平日以神秘的力量保佑善良的信徒,信徒也感恩圖報,使霞海城隍信仰代代相傳,展現臺灣人神之間永遠深厚的情義。

【引用圖照】

台北霞海城隍廟官網

1樓. 換個人的時候就會有人2025/05/11 14:04大便

1樓. 換個人的時候就會有人2025/05/11 14:04大便