在評論文章主題之前,我先節錄一段青蛙王子的童話故事:

『青蛙竟然坐在瑪麗的床上。

瑪麗生氣的說:「我受夠了,即使我答應過你,你也不該這麼厚臉皮呀!快滾!」

青蛙一動也不動,瑪麗氣得把牠抓起來,用力地扔向地面!『轟』一聲──

一件奇怪的事情發生了,青蛙的身體突然冒出一陣七彩的濃煙。瑪麗看得又驚又怕。

「這是怎麼回事?」

就在這時候,英俊的王子從濃煙中走出來。王子說:「謝謝妳,瑪麗公主。我原本是鄰國的王子,因為得罪了一位壞心的巫婆,所以才被變成一隻醜陋的青蛙。

剛才經妳這麼用力一摔,正好解除了我身上的魔法,因此我才能恢復原來的樣子。」

瑪麗驚訝地望著王子,一句話也說不出來。』~摘自三豐出版社:青蛙王子p.16~20

廣進化—拉長時間至3.5億年的現代版『青蛙王子』?

以上這段著名的童話故事,幼童聽到了會覺得奇幻,成年人看了卻會感受到有些幼稚、荒誕與可笑。絕對沒有任何成年人會把童話故事中的內容當成真實的事情。而季禧博士(Duane T. Gish)是美國加州大學柏克萊校區的生物化學博士,他在他的著作:『化石否定進化』中提出他的觀點:既然進化論無法以實驗證實或否定,因此進化論有關廣進化的理論只能算是一個大膽的假設,一個未經證實的學說。所謂『廣進化(Macro-evolution)』是指進化論『假設』古代生物可經長時間(數十萬年至數億年)經大幅度的跨種演化,以致演化成現今的現存生物。季禧博士認為進化論廣進化有關『兩生類演化為人類』的論述正如同「現代版青蛙王子」,所不同的只是時間的長短而已(註1)!進化論正是主張兩生類(最早的兩生類一般認為是泥盆紀晚期的魚石螈屬Ichthyostega)可以先演變為爬行動物,再演化成哺乳類(包含人類),所不同者只在於「變成王子的時間長短」。季禧博士形容許多人無形中在生物課本中的進化論教育下,接受進化論這樣的兩生類演化為哺乳類(包括人類)的觀點,等同是接受「現代版青蛙王子」童話故事,有些荒謬與可笑。也就是說,為什麼本質相近的事物只要時間拉長,『童話故事』就可以變成『進化科學』呢?

季禧博士對進化論主張者的心態與想法有以下著名的之評論:

一方面進化論者不肯接受用神蹟來解釋生命之起源;而另一方面進化論者卻深信,只要有漫長的歲月,進化的「神蹟」必定會出現。這就好比:

一瞬間

青蛙────────→ 王子=童話

但是 漫長歲月( 3.5億年)

而 青蛙────────→王子 =(竟然可以是)科學?

上述之問題的確值得我們加以深思。

微進化可以代代累積,至終造成人類與大象之間巨大的差異(廣進化)嗎?

生物的確有微進化的現象。所謂微演化(Microevolution),又譯為微觀演化,指一個族群經過少許幾個世代之後,產生的小尺度等位基因頻率改變,其變異程度為物種或物種以下(註2)。古代人類飼養狼這種動物,經過長久的時間遂形成『家犬』這種生物,包含拉不拉多犬、牧羊犬、博美犬、薩摩耶犬等這些五花八門的各種『亞種』。進化論科學家一直提及「英國工業區的胡椒蛾(peppered moth) 的微進化」事例說明『生物是可以因環境而改變』,但進化論學者卻以這些事例試圖證明進化論的所主張的生物的『大幅度演化(廣進化)』可以是真實的。

著名的英國工業區的胡椒蛾(Peppered moth;樺尺蛾Biston betularia【註3】)的微進化事例是說到在西元1850年以前,英國大部地區的『淺色胡椒蛾』因為樹幹上蓋滿了有斑點的『白地衣』,因而處在有保護色的環境中。而黑色的胡椒蛾則因體色處在『對比的環境』中而較易被鳥類所捕食。這樣的情形在十九世紀後半歐洲工業革命之後有了改變,當時的英國因為工廠燃燒一種很髒的煤炭,因而在城市附近的樹木的地衣都被煤煙顆粒所染黑,此種較漆黑的生存環境遂使得淺色胡椒蛾因體色鮮明而造成被捕食的機會增加,環境逐漸對其不利,環境中的淺色蛾的比例因而大量減少。此種胡椒蛾體色比例隨環境而改變被視為一種生物族群的改變,一直被視為微進化的典型範例。但是在這個事例中,最終的胡椒蛾都還只是胡椒蛾,牠們並未變成「另一種更複雜的生物」,也沒有在天擇環境篩選之後升級為『胡椒蛾2.0版』,牠們唯一的改變『只是體色的不同』。天擇的方向是往『更適應環境』的方向,而非變為所謂的『更複雜』、『更高等』的『進化胡椒蛾』!既然這樣,我們可以據此推斷生物可以由微小單細胞生物進化為更高等的多細胞生物嗎?

然而在生物課本進化論的描述中,卻認為超越種界限的「廣進化(Micro-evolution)」是理所當然發生過的。演化理論也認為「微進化」(種內演化)可以經過一代與一代累積,積少成多而產生所謂的累世修飾(descent with modification),因而產生進化論所主張的「廣進化」(超越種之界限的演化,如始祖馬【Hyracotherium;演化論所主張的馬的始祖】最終會演化為現代馬,中蹄獸【Mesonychian condylarths;演化論所主張的鯨豚始祖】最終會演化為藍鯨)。達爾文的演化理論把這樣的逐漸改變的過程稱之為『漸變說(Phyletic gradualism)』 。但是難道因為生物遺傳過程中有如胡椒蛾族群的某些『基因比例改變』的微進化發生了,而現今各類生物構造與形態彼此這些鉅大的差異,就必然是這些微小的差異『累積』形成的?然而進化歷程是否真有廣進化發生,其實還是需要大量的化石紀錄來呈現。但我們要問的是:化石證據整體的呈現支持達爾文的漸變說嗎?遺傳學原理中微小基因突變的累積難道可以使各物種的『染色體數』增加或減少嗎?

『化石空白』與『化石缺環』反而顯示進化論『漏洞百出』

目前生物的『廣進化』目前在化石的證據及遺傳學的DNA的研究上,不只普遍缺乏『廣進化』的『直接』證據,甚至還出現不少『打臉的反證』。這可由普遍存在的生物進化歷程中大段的『化石空白』與『化石缺環(missing link;註:指化石演化過程的不連續)』得到證明。此外各類生物物種存在著本身特定的染色體數,無法隨意增加或減少,使得各物種彼此不同的染色體數形成遺傳學上棘手的演化障礙,更使得達爾文所主張得『共同祖先』理論受到嚴酷的挑戰。這一切似乎說出進化論者所主張的廣進化似乎較接近「現代版青蛙王子」童話故事。

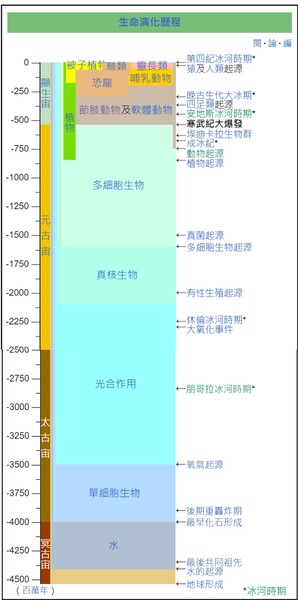

寒武紀大爆發說出:化石紀錄在『前寒武紀』竟空白約34.6億年

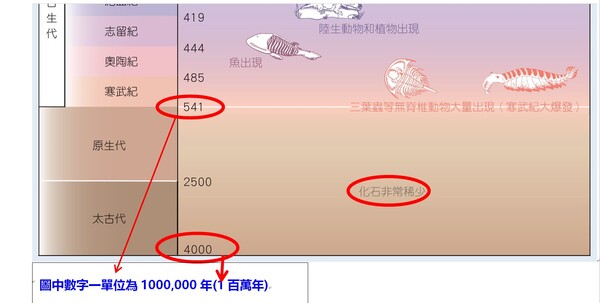

除了出現少數種群 (疊層石的藍綠藻微化石及與獨立的埃迪卡拉動物群) 之外,最長的『化石空白期』出現在地質史上『前寒武紀(包含進化歷程的元古宙及太古宙)』的一段長達34.6億年的化石空白期。依進化論所主張進化歷程中所謂的『寒武紀大爆發(註4及附圖)』——就是指數十億具化石在5億4千萬年的地層中突然大量出現,這意味著在5億4千萬年之前的前寒武紀有『一大段(原生代與太古代)』進化史是幾近空白的!而在108課綱的三民高中生物課文中的『生物地質年代表』中有關『前寒武紀』這部分(註5附圖下半部) 的化石紀錄明確忠實地清楚寫出這34.6億年(541→4000,【每1個單位就是一百萬年】(原生代與太古代):化石非常稀少!而進化論者亞瑟羅德在權威科學(Science)雜誌中也提到這極不尋常的現象:

「地質學和演化史上一直未解決的一個大懸疑就是-—雖然地球上各處的寒武紀後期岩石中含有很多種多細胞海生無脊椎動物的化石,但是在寒武紀早期的岩石中卻找不到它們的痕跡。我們希望在前寒武紀岩石中找到寒武紀早期化石的進化先驅,卻處處撲空,一無所獲。在含有寒武紀最早化石的岩層下,已發現許多連綿而深厚(超過五千尺厚)的沉積岩(註:指『前寒武紀的地層』),這些沉積岩與其上含有化石的沉積岩極類似,它顯然也是適於保存化石的,但是,我們卻未曾在這些岩石中發現化石。 (註6)

「從寒武紀初期就有了各種生物,包括複雜如三葉蟲的節肢動物,真是令人驚訝,…如果在紀錄上只出現大量的簡單生物倒不令人奇怪。為什麼這些複雜的生物會出現在六億年前的岩石中,卻不見於更前面的二十億年前的岩石呢?若說生命是進化而來的,卻找不到在寒武紀前應該有的這些化石,實在令人想不通。(註7)」

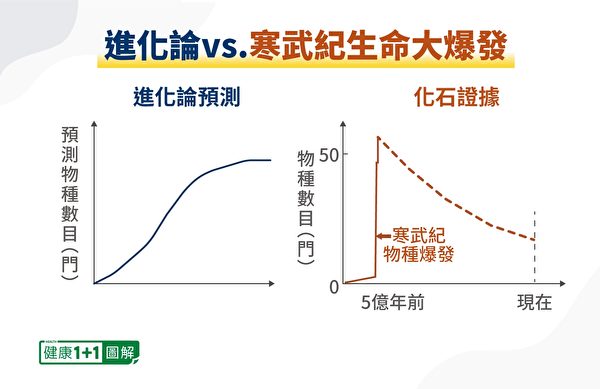

寒武紀大爆發之前的連綿5000英呎厚『原生代與太古代』的地層為何極度缺乏化石?進化論學者一直無法提出合理的解釋,各種猜想眾說紛紜,因此在一般的生物學教科書編寫者彷彿知道寒武紀大爆發將造成進化理論極大的矛盾,不是避談此事,就是簡略的一筆帶過。而依照演化論的假定地球的最早生物若出現在40億年前,這段『前寒武紀』的化石空白「時間長達34.6億年!換句話說,此段化石紀錄空白的時期長達生命演化歷程的七分之六!而寒武紀大爆發(亦稱寒武紀生命大爆發,Cambrian Explosion),被認為是相對短時期的演化事件,開始於距今5.41億年前的寒武紀時期,化石記錄顯示絕大多數的二十個動物「門」(包含節肢動物【三葉蟲、奇蝦】、軟體動物【貝類】、和棘皮動物、海綿、蠕蟲、脊索動物和藻類),都在這一時期出現了。進化論者認為它持續了2千萬年-2.5千萬年,之後導致了大多數各類現代動物門的爆發性出現。為何寒武紀各類生物化石紀錄不是如進化模式所預測的那樣漸進地出現,而是突然大量暴增呢?這顯然極不合理,顯示進化理論本身是有極大的矛盾存在!(註8附圖)

因為地層突然一下子出現大量的較高等生物以及物種多樣性,因而此一情形被戲劇性的地描述為『生命大爆發』。而在世界各地發現的化石群共同印證了這一生命演化史上的壯觀景象,例如在加拿大的伯吉斯頁岩,和在中國的帽天山頁岩(澄江化石地),清江生物群等。因此寒武紀大爆發這一時期的化石群幾乎在全球的地層均相當典型,非常多的不同種類的生物幾乎也都是同時在這一時期出現(註4)。

寒武紀大爆發的事實證據也曾讓達爾文非常困惑,甚至在他的著作《物種起源》第十章『論化石紀錄的不完全』中達爾文不得不坦白承認:寒武紀大爆發是他所主張進化理論的『有力的反證』:

「這件事情(寒武紀大爆發)到現在為止都還沒辦法解釋。所以,或許有些人剛好就可以用這個案例,來駁斥我提出的演化觀點」(註9)。

維基百科的撰寫者最終也坦承:即使到達爾文死後一百多年的今日,寒武紀大爆發依舊是科學界的一大謎題,尚待更多的科學證據出土,也許就能窺見當時的實際情況,找出真正的原因。很顯然的,若不算疊層石的藍綠藻微化石及與獨立的埃迪卡拉動物群的話,前寒武紀的化石紀錄竟然持續空白了34.6億年!這件事著實重重的的打臉了廣進化,也說出廣進化嚴重地缺乏證據與破綻百出!總括地說,用進化模式解釋生物起源可能根本就不正確!

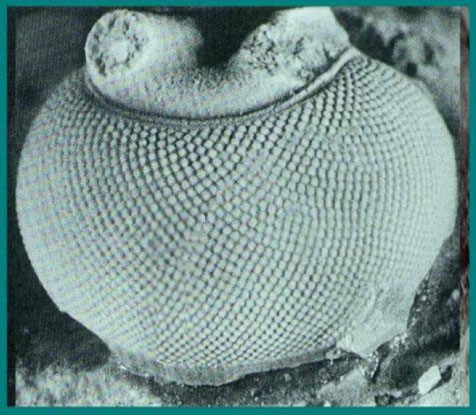

5.41億年前突然冒出來的『超高等進化』的三葉蟲!

三葉蟲在古生代的『突然出現』也非常不合理!三葉蟲應該是在進化論親緣關係樹的頂端,屬於非常高等且結構複雜的生物的生物,經由長時間的演化方能形成。三葉蟲是古生代最重要和最多樣性的動物。按進化論它不但是最早的節肢動物,更是已知最早擁有高度複雜眼晴的生物,且擁有分節的身軀,從左到右分成三節:中央的軸葉和兩側的側葉,固此被命名為「三葉蟲」。三葉蟲亦可由上到下分為具有眼睛和口的頭部、分節的腹部和最下的尾部(註10)。三葉蟲高度複雜的眼睛是由方解石複眼組成的,有些三葉蟲使用單晶及透明的方解石來組成每隻眼睛的透鏡;另有一些三葉蟲的方解石則是組成一個內部及複合結構,可以降低球差,並提供極好的景深(註11、12附圖)。這些極為精巧高等的結構竟是在寒武紀的地層中『突然出現一大堆』,同時缺乏緩慢輾轉遞變為三葉蟲的演化軌跡!請問這樣是符合演化原理的嗎?

化石出現缺乏連續轉變的中間型

依照達爾文的『漸變說』,先天的遺傳變異及後天的天擇環境將造成生物的緩慢改變,既然如此,演化的過程勢必會有許多轉變中的中間型化石存在。但是在大多數地層的生物化石卻普遍缺少理應存在的中間型化石,稱作化石缺環(Missing link)。化石缺環是指生物在演化過程中沒有發現過渡轉變中的化石遺蹟(中間環節)。達爾文的後繼者海克爾認為任何生物演化到當今的類型時一定要經歷若干個過渡的中間環節。但是其中不少進化到中間環節的生物卻因各種原因滅絕了,因此造成中間環節生物迄今」尚未找到其化石遺蹟。例如在人類與類人猿開始分開演化後,海克爾相信在向人類方向進化的一支中就存在若干缺失環節,而且未來有可能會發現相關的化石。但是此種『化石缺環』現象其實是『普遍存在』於各種生物進化的歷程中!但進化論學者卻一位刻意無視於這些現象,而另一面卻一味相信『廣進化』曾經發生過,這樣的觀念與倡導『現代版青蛙王子童話故事』有何分別?例如:進化論學者的著作論及地層中的『化石突然出現』的事例常見到多得不勝枚舉:

- 進化論學者羅莫氏(Romer)論到「典型的硬骨魚的化石」時說:

「這些化石出現得極其突然。……對硬骨魚類的共同祖先,我們仍舊一無所知。在前面,我們也曾提到硬骨魚類兩個亞綱的各種特徵,在我們第一次看到這兩個亞綱魚類時,它們這些特徵也早已是界限分明的了。(註13)」

2.進化論學者辛普生氏(Simpson)、喬治(George)論到「古生物化石的普遍現象」時說:

「除了這些例子以外,每一個古生物學者都知道:大多數的種、屬與科,以及幾乎全部科以上的生物,都是突然出現在紀錄中,而非按照一些已知的、漸進的、完全連率的過度程序而來。(註14)」

「不必為化石紀錄的貧乏感到遺憾了。在某些方面他以豐富到令人應接不暇,舊的資料尚未充分了解,新的又被發現。然而不論如何,化石紀錄主要仍是由缺環組成。(註15)」

3.季禧博士談到「蝙蝠的演化來源」時說:

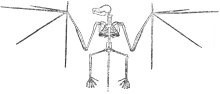

「蝙蝠被認為是從不能飛的哺乳動物食蟲動物演化而來的, (食蟲動物包括鼴鼠、刺蝟) ,右圖是一個化石的蝙蝠。要從鼴鼠或刺猥之流的動物演變為蝙蝠,在構造上必須經過一些徹底的改變。蝙蝠五根指頭中的四枝比起一般正常的手指要長得多,用來支撐翼膜。如果蝙蝠是從食蟲動物或其它動物演化來的,必定可以找到中間型生物,說明蝙蝠的這些特徵和其它構造上的特徵的起源。…一如前面所說的一樣,這一類的中間型在化石中完全看不到。左圖被認為是目前所知蝙蝠遺骸中最古老者,據估計約為五千萬年之物,原著中曾述及尚未發現過比這更古老的蝙蝠。(註16及附圖)」

「這就是世界上最古老的蝙蝠。若問它是什麼東西,答案是:百分之百的(已經演化完成的)蝙蝠!蝙蝠和它演化祖先之間的中間型生物完全闕如的這個事實,若按進化論的解釋,實在無法回答蝙蝠到底是何時、何地從何物以及如何演化而來等一連串的問題。」

天啊!食蟲動物演化為蝙蝠?如圖:食蟲動物的鼴鼠的腳掌是如此的短!而照蝙蝠的這2張附圖,這竟是最古老的蝙蝠嗎?腳掌早已經是那麼小!寬大的翅膜早就已經演化完成!身體早就變成如此嬌小適於飛翔!這樣的化石根本就是已經是『蝙蝠完成品』!哪是甚麼演化中間型的『最古老的蝙蝠』?這根本是蝙蝠的『過去完成式』,而非『過去進行式』!兩相比較實在差太多,進化論者跳太快了!這答案其實就是『缺少中間型的化石』,難道不是嗎?

前後無法銜接的『怪誕化石』屢見不鮮,令人詫異

除了以上所說生物進化歷程中大段的『化石空白』與『化石缺環』之外,演化歷程也會出現前後銜接有爭議的『新化石(如羽毛恐龍)』或『怪誕化石(如古生代志留紀至泥盆紀頭胸部覆蓋骨甲的盾皮魚綱Placodermi)』,這些化石的出現雖然彌補了中間型化石的不足,但卻製造出前後無法連貫的新問題。通常在法庭上若是證據力不足,案件被告將不予起訴。同樣的原則,若化石的佐證匱乏,廣進化所主張的假設難道是足以被採信的嗎?生物進化歷程中大段的『化石空白(證明演化的過程不存在)』與『化石演化過程的不連續(證明各物種並不具有共同祖先)』已是極強的反證,說出廣進化的假設不足採信且並不科學。既然如此,廣進化的假設豈不如同「現代版青蛙王子」一般?

相反地,若是考慮到三葉蟲的精巧與複雜性,之前又無演化的中間型,三葉蟲的突然地、大量地出現,豈不反而間接證明了『智慧設計者』的存在嗎?試想如果生物是被智慧設計者創造的,但卻是被硬塞進『進化理論的框架』之中,當然會有許多矛盾與不合理之處啊!無論如何,若在極原始時代就出現三葉蟲『精巧的外骨骼』與高度複雜的『方解石複眼』,這一切現象也指出『智慧設計論』其實才是更令人信服的生物起源假說!你說是嗎?

●參考資料與註釋

1.Duane T. Gish, Evolution:The Fossils Say No!韓偉出版及翻譯:1978年7月,p.10.

2.維基百科——微進化

3.維基百科——樺尺蛾

4.維基百科——寒武紀大爆發

5.108課綱第112學年版本高中必修生物三民版本p.123附圖

6. D.Axelrod,Science, Vol.128,p.7 (1958)

7.Marshall Kay and Edwin H. Colbert, Stratigraphy and Life History[New York: John Wiley & Sons, 1965], p.102.

8.董宇紅(北京大學醫學博士、生物技術公司首席科學家) 朱厚伊整理進化論是課本中最大假說?你不知道的3謎團,大紀元健康1+1網頁專文 https://www.epochtimes.com/b5/nsc1002.htm

9.達爾文:物種源起(電子書),第十章:論地質紀錄的不完全,p.205,谷月社電子書出版

10. Arthur V. Chadwick, Ph.D., The Trilobite: Enigma of Complexity, Southwestern Adventist University, Keene, Texas. 2009, https://origins.swau.edu/papers/complexity/trilo/eng/index.html

11.科普知識分享-三葉蟲的複眼,根目錄文創有限公司,https://rootcamp.com.tw/science/trilobita/

12.同註10網頁附圖

13.A. S. Romer,Vertebrate Paleontology, 3rd Edition, University Of Chicago Press, Chicago, p.12 (1966).

14.G. G. Simpson, The Major Feature of Evolution, p.360, New York: Columbia Univ. Press, 1953.

15.T. Neville George, 〝Fossils in Evolutionary Perspective,〞Science Progress, Vol. 48 [Jan. 1960], p.1, p.3.

16.Duane T. Gish, Evolution:The Fossils Say No!韓偉出版及翻譯:1978年7月,p.78-79.