7、十二指腸潰瘍

2007/10/09 08:00

瀏覽16,830

迴響0

推薦7

引用0

9g、十二指腸潰瘍侵。

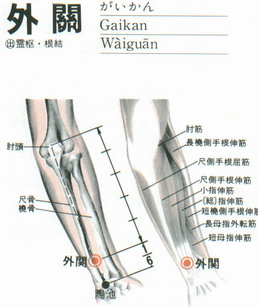

十二指腸潰瘍。一、十二指腸潰瘍侵,心窩右下痛沉沉。穴道針治。中醫解釋。十二指腸潰瘍侵,心窩右下痛沉沉。 通內二關上中脘,三里並加幽梁門。 病發原因:初起由貪食酸辣,濇食物所引起,久病者皆因胃寒,引起胃潰瘍及胃炎等病症所起之併發症。 十二指腸潰瘍的最痛點:在劍突下稍偏右邊的部位。 除上腹部疼痛外,飯後常有噯氣,飯後和疼痛時,可能有反胃,多反流出 強酸味之內容物。 噁心和嘔吐,在幽門痙攣時可出現。這些症狀是胃的運動 和分泌物機能的紊亂所致。 此外尚有全身症狀如患者往往有易於激動的情緒 ,多汗等現象發生。 辨症治療 潰瘍病症在臨床上,分為五種類型,應對症下穴,根治較快。 1.氣滯型 2.胃火型 3.胃寒型 4.瘀血型 5.痰飲型 二、中醫研究,十二指腸潰瘍,所使用之穴道及部位如下。主治配穴;(1)內關穴。(2)外關穴。(3)上脘穴。(4)中脘穴。(5)足三里。(6)幽門穴。(7)梁門穴。(1)內關穴。  梅核氣生結喉間,【中藥】半夏厚朴處方添。內關穴 自覺咽中有物﹐吞之不下﹐吐之不出﹐此皆內傷七情﹐外傷寒冷所致。 內關 Nei4 Kuan1 (p_6) 手厥陰心包經。 手厥陰心包經之絡脈,別走手少陽三焦經,與陰維脈相通。 【部位】 大陵穴上2寸,兩筋之間。 【主治】 1、心肌炎myocarditis。 2、心臟內外膜炎endopericarditis。 3、黃疸jaundice。 4、前臂神經痛antibrachial neuralgia。 5、產後眩暈postantal vertigo。 6、胸腔一切疾病。 【取穴】 手平伸,握拳,拳心向臉,拳後橫紋直上2寸,兩筋間取之。 【方法】 針5~8分,留針15~20分鐘。灸10~20分鐘,灸3壯。 【應用】 1、靈龜八法配穴法;內關配公孫。蓋內關通於陰維脈,公孫通於沖脈,而陰維及沖脈,是交會於心、胸、胃部,所以能治心腹中之疾病。 2、心臟衰弱;宜針刺內關1分深,微捻,用微啄術,1分鐘捻搗,3分鐘出針,切勿忽快忽慢,或間歇。進針前用爪甲切位法,以免傷筋脈。 3、強心定喘作用;當病重垂危,適用注射強心針,以延續生命時,宜用上示療法,針治亦有同等效力。尤其對止喘有特效。 心胸疾病,取治內關穴,是擔截法,中的截法。 4、心臟暴痛;為實症,針內關穴用瀉法。虛症;頭頸僵直,針治內關穴用補法。 5、清心胸鬱熱。骨蒸。盜汗。咳嗽。血崩(失血)。夢遺。 『治療』: 針刺內關、配三陰交穴。使從水道下行,滋陰養血,為治療癆怯之要法。因內關穴可清上,三陰交可滋下。 6、婦女妊娠惡阻;針內關。足三里。間使。三陰交。尺澤。膽俞。大陵。 7、胸膜炎pleurisy;針刺內關。四瀆。外關。 8、下死胎still birth;針刺內關穴、配三陰交。 9、下胞衣;針刺內關、配照海穴。 10、袪除胸悶;針刺內關、配建里穴。 (2)外關穴。  盜汗陰虛內熱歸,夜寢淋漓最損虧。 偏頭疼痛苦難挨,耳鳴眼花相繼來。【中藥】:吳茉萸。 外關 Wai4 Kuan1 (t_5) 手少陽三焦經。 為手少陽脈絡,別走心主厥陰心包脈,陽維脈之所會。 【部位】 陽池後2寸,兩筋之間。 【主治】 1、半身不遂hemiplegia。 2、前臂神經痛antibrachial neuralgia。 3、上關節炎。 4、書痙writer's spasm。 5、耳聾deafness。 6、齒痛toothache。 7、一切目疾eyes disease。 8、腺病adenopathy。 9、熱病fever。 【取穴】 手平伸,掌心向下,陽池上2寸,兩骨縫際間取之。 【解剖】 在尺骨與橈骨之間;伸指總機和伸拇長肌之間,屈肘俯掌時,則在指總伸肌橈側;深層有前臂骨間背側動脈,與前臂骨間掌側動脈本幹;分部有前臂背側神經,深層有前臂骨間背側神經。 【方法】 向內關方向直針,針4~6分,要針感,才有效,避開血管。 【應用】 1、外關為手少陽三焦的絡穴,手少陰心經相連擊。對實症時;瀉之。虛症;不收之症,補之。 2、手臂扭傷brachial sprain:針刺外關、配陽池穴。採循經取穴法。 3、中指麻木;針刺外關穴,需留針30分鐘。 4、手指麻木;針刺外關、配合谷、中渚、後谿、用隔薑灸,各7~9壯。3~5次痊癒。 5、傷寒typhoid。頭痛headache;瀉外關以截之。 6、肚子痛。便秘celialgia constipation;針刺外關、配大陵、支溝,捻針10分鐘,留針60分鐘。 (3)上脘穴。  十二指腸潰瘍侵,心窩右下痛沉沉。 梅核氣生結喉間,半夏厚朴處方添。 自覺咽中有物﹐吞之不下﹐吐之不出﹐此皆內傷七情﹐外傷寒冷所致。 上脘 Shang4 Kuan3 (cv _am_13) 任脈。 又名上紀上管胃管。足陽明胃、手太陽小腸、任脈支會穴。 【部位】 臍上5寸。 【主治】 1、急性慢性胃炎acute or chronic gastritis。 2、胃出血gastrorrhagia。 3、胃擴張dilatation of stomach。 4、腸絞痛intestinal colic 5、胃痙攣gastrospasm。 6、食慾不振anorexia。 7、消化不良dyspepsia。 8、寄生蟲parasite。 9、小兒驚風Infantile convulsion。 【取穴】 仰臥,中脘上1寸取之。 【解剖】 動脈靜脈及神經分佈同中脘穴;內部為肝下緣及幽門部。 【方法】 針6~8分。灸15~20分鐘,灸3~5壯。 【應用】 1、上脘與中脘穴一樣,都是屬胃絡脾,是足陽明胃、手太陽小腸、任脈之會穴。 2、用針時,宜先補後瀉。如治風癇、熱病時,則先瀉後補有立癒之效。 (4)中脘穴。  大便瀉泄有多種,抽腸刮肚隱隱痛。 主瀉六腑1、胃。2、大腸。3、小腸。4、膽。5、膀胱。6、三焦之熱氣,及消炎。 中脘 Chung1 Kan3 (cv_am_12)任脈conception (C V) 又名太倉、胃脘、上紀、中管、胃募。手太陽小腸、手少陽三焦、足陽明胃之所生,任脈之會穴,為胃之募穴。為回陽九針之一。 【部位】 臍上4寸。 【主治】 1、急性胃炎acute gastritis。 2、胃擴漲dilatation of stomach。 3、胃痙攣gastrospasm。 4、食慾不振anorexia。 5、消化不良dyspepsia。 6、胃出血gastrorrhagia。 7、吐瀉vomiting。 8、霍亂cholera。 9、子宮病hysteropathy。 10、一切胃病gastragia皆取之。 【取穴】 仰臥,臍上4寸處,上脘下1寸取之。 【解剖】 在腹白中線上,有腹壁上動脈、靜脈;分佈第七肋間神經前支的內測皮支;當胃幽門部。 【方法】 針0.6~1.5寸。灸15~25分鐘,灸3~5壯。 【應用】 1、難經云:「腑會中脘」。疏云:「腑病治此」。 2、中脘穴為六腑之會,胃之募穴,能治一切胃病。不論虛、實、寒熱。都可有效治療。 3、由於胃、大腸、小腸、膽、膀胱、三焦之氣,聚於中脘穴,又為中焦之中心,胃之募穴,故列為回陽九針之一。 4、胃痙攣gastrospasm。急性腸胃卡他acute entero- gastritis。慢性胃腸卡他chronic gastro-intestinal catarrhea:中脘穴配、足三里是特效穴。 5、霍亂cholera吐瀉:補中脘穴,瀉足三里是特效。可壯腸胃,引氣下行,扶脾健胃,強運化,升清降濁的作用。 6、瘧疾Malaria:針刺中脘穴,誘導病氣向四肢散出,常是一針見效。 7、哮喘病。胃病:特效五柱灸。中脘穴為中心,上巨闕穴,下為下脘穴,左、右為梁門穴。常是一灸雙治。 8、孕婦嘔吐vomiting of pregnancy:灸治中脘穴,特效。 9、手足冰冷。怕冷。唇青。厥逆無脈者,既死。謂中寒症:速灸中脘穴,有救。 10、下焦虛寒:中脘配、氣海穴。 11、上焦鬱熱:中脘配、合谷穴。 12、五臟氣微弱:灸中脘穴、補期門穴。 13、治腸中氣滯、瘴氣:灸中脘穴,瀉天樞,上脘穴。 14、治九種胃痛:灸中脘穴,配內關,公孫穴。 15、胃病。氣痛:灸中脘,配足三里,內關穴,梁門穴,肩隅穴。 16、肝發炎。吃不下食物:灸中脘,針足三里,內關,期門,梁門穴,肩隅穴。平肝化鬱,消化水穀。 17、胃寒。胃痛:灸中脘、灸脾俞,針足三里,內關,期門,梁門穴,肩隅穴。溫和脾胃而調中。 18、大腸漲鼓,大便不通:灸中脘、灸天樞穴,以利消導。 19、化瘀行血:灸中脘穴、瀉隔俞穴。 20、治蚘(蛔蟲)痛:灸中脘、針地倉穴。 21、胃痛不飲:灸中脘穴、配天樞、陰稜泉。有健脾化濕之作用。 22、解除孕婦惡阻、並使生產順利:灸治中脘穴。 23、【糖尿病】。蛋白尿者:灸中脘穴、配陽池、脾俞。三焦俞。這個疾病是脾臟發生障礙,糖份遂從尿中排出,所以治好脾臟,糖尿及蛋白尿,亦隨之而癒。 24、【診斷上】:胃痙攣症,中脘穴上有壓痛感。如患12指腸潰瘍者,可用食指按壓中脘穴5分鐘,患者感覺出熱氣滿腹,且有一股熱氣,循著任脈至喉間。 25、【霍亂cholera】(1)『治療』:先針刺10宣、再針曲池、尺澤、委中、崑崙、內關、中脘、霍亂cholera少衝。然後以鹽放在臍心,置艾草灸之,待患者呼吸有熱感,疼痛停止,嘔瀉亦停。 『服藥』:再進六和湯有奇效。 26、【霍亂cholera】(2) 『治療』:先針刺水溝、少商、關衝、10宣、委中出血,繼針合谷、曲池、素聊、太衝、內庭、中脘、間使、懸鐘。可以不要而癒。 27、【胃下垂】: 『治療』:先針刺中脘、配大椎、大杼、梁邱、足三里,用重刺激法,使全身瞬間有強烈刺激感,神經緊張,間接使胃肌肉,亦因而上縮。如此可使下垂部份,縮至原來位置,而告痊癒,臨床經驗,效果良好。 28、【胃癌】 『治療』:針灸內關、足三里、中脘、下脘、「硬塊之頭尾」各刺一針,繼之隔薑灸,或針上灸,又灸痞眼(奇經,背部腰椎lumbar第一節之下外開3.5寸處取之)。 『補助穴』:公孫、內庭,針灸癒後良好,約十餘次可癒。 (5)足三里。  肚子腹部疾病(4) abodemen illness 足三哩 San 1 Li 3 (S_36) 足陽明胃經 又名足三里、下陵、鬼邪。陽明胃經氣之所入,為合穴屬土,回陽九針之一 【取穴】 (1)、正坐屈膝,大姆指尖按膝蓋骨內側,余四指並攏自然下垂於膝蓋骨外側,當中指尖處是穴位。 (2)、適外膝眼之下方3寸,脛骨外緣1寸處。 (3)、脛骨由下往上摸至,脛骨微隆起處外側約1寸之二肌肉陷中是穴位。 (4)、外膝眼直下約3寸,脛骨外緣取之。 【方法】 (1)、針8分或1.5寸,留針15紛鐘,灸20~30分鐘,灸5~7壯 。 (2)、點刺放血。 【主治】 (1) 、消化不良dyspepsia 。 (2) 、胃痙攣stomack spasm 。 (3) 、食慾不振anorexia 。 (4) 、口腔疾病oral cavity disease。 (5)、腹膜炎peretonitis。 (6)、便秘constipation。 (7)、四肢倦怠、麻痺、神經痛 。 (8)、腳氣beriberi。 (9)、頭痛headache。 (10)、眼疾及其他慢性疾病。 【應用】 (1)、足三里主瀉胃中之熱、發炎,針療時針感到足背部,亦可到胃部。 神經衰弱neurasthenia用『點刺法』。 (2)、主降上逆之濁氣,生下陷之清氣,治濁氣上塞之症。 (3)、小兒麻痺後遺症及消化不良之腹瀉lienteric dirrhea。 (4)、鼻疾rhinopathia的重要穴。 (5)、胃潰瘍gastric ulcer a、足三里 配b脾俞。 (6)、急性胃炎acute gastroenteritis a、足三里 b 中脘 。 (7)、凡上身針灸後,必灸足三里以利行氣。尤其針肩井後,必針足三里,以利調氣。 (8)、常灸足三里,元氣大增,腸胃消化及吸收增強。 (9)、小兒忌灸足三里,三十歲以上方可灸,否則反生疾病。但 只針不灸不在此限。針足三里對小兒適應症很廣。 (10)、小兒麻癖症:a、陽關b、陰谷為主穴。c、再針健側足三里,臨床上甚佳。 (11)、預防中風apoplexy:常灸足三里,以保健康。在半年內,足部脛骨常感痠麻、重癖。此為中風之前兆。 (6)幽門穴。  十二指腸潰瘍侵,心窩右下痛沉沉。 幽門 Yu1 Men2 (k_21) 足少陰腎經。 又名上門。足少陰腎經脈與衝脈之會穴。孕婦禁灸。 【部位】 在巨闕穴旁5分。 【主治】 1、一切位疾病gastropathy。 2、嘔吐vomiting。 3、吞酸吐涎沫(溢口水)salivation。 4、惡阻。 5、腹上部之鼓脹adominal distension。 6、肝病heptopathy。 7、肋間神經痛intercostal neuralgia。 8、支氣管炎bronchitis。 【取穴】 仰臥,肚臍外開5分,是盲俞穴,直上6寸是幽門穴。 【解剖】 在腹直肌內緣;有腹壁上動脈、靜脈;分佈?第七肋間神經;左為肝左葉,又為肝右葉。 【方法】 針4~6分。灸10~15分鐘,灸1~3壯。 (7)梁門穴。  十二指腸潰瘍侵,心窩右下痛沉沉。 梁門 Liang2 Men2 (s-21) 足陽明胃經。 孕婦禁灸。 【部位】 在肚臍上4寸,外開2寸。 【主治】 1、脫肛prolapse of anus。 2、各種胃病gastrlagia。 3、尤其急性胃炎acute gastritis。 4、食慾不振anorexia。 5、消化不良dyspepsia。 【取穴】 仰臥。肚臍上4寸,外開2寸。 【解剖】 當腹直肌及其鞘處,深層為腹直肌;有第七肋間動脈靜脈之支,腹壁上動脈、靜脈;正當第七肋間神經分支處;深層當肝下緣,胃幽門部。 【方法】 針4~5分。灸15分鐘,灸3壯。 【應用】 1、胃癌(在初期未見精神萎靡時)gastric carcinoma; 『治療』:用大蒜切片,墊以麝香加艾草灸之。左梁門穴。配身注穴。心俞。次聊。中脘。左陽池。曲池。足三里。太谿。針治同樣有效。 注重配穴; 認清病症,相關穴道。相互配穴,僅供參考。有病到醫院,會診家醫科,檢查確認病症。 你可能會有興趣的文章:

限會員,要發表迴響,請先登入 |