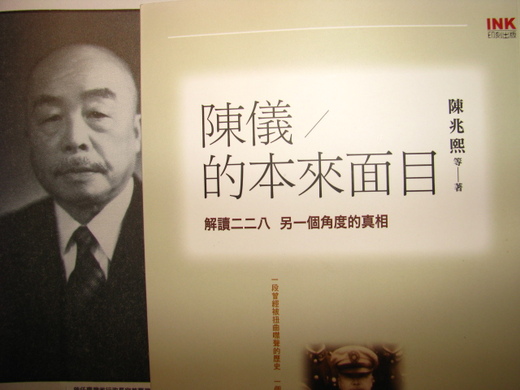

陳儀的本來面目

2010/02/28 01:43

瀏覽5,935

迴響2

推薦17

引用0

出版社:印刻

在隨政權移轉的所謂歷史定論之外

是否還存在一個真正的「人」?

解讀「二二八」 另一個角度的真相

一段曾經被扭曲噤聲的歷史

一個在國共鬥爭中遭抹滅的爭議人物

「自我接事以來,一般的批評好的多,將來或許會變壞,等我離開以後,又會變好的,這是我的經驗。所以這些說好說壞的話,我一直不大注意。我終究還是個我,保持著本來面目。」

─陳儀,一九四八年七月十八日。

陳儀何許人也?

本書收錄數篇文章,包括曾與陳儀在台共事的部屬之回 憶,簡述陳儀生平,並根據他長年之行為模式及其他曾與之長期相處者之言論,探討陳儀的思想及人格特質,在主流歷史定論之外,還原陳儀的本來面貌,也提供讀者另一種解讀歷史的思考方向。

陳儀簡介

陳儀字公俠,後改為公洽。1883年生於 浙江省紹興縣。早年留學日本,學習軍事,畢業於士官學校及陸軍大學,並加入旨在推翻滿清政府之革命組織「光復會」。返國後,曾任浙江都督府軍政司司長、浙 江省第一師師長、浙江省省長、國民政府軍政部次長、福建省主席、行政院秘書長等要職。1945年日本戰敗,陳儀出任臺灣省行政長官公署行政長官並兼任臺灣 省警備總司令。1947年因「二二八事件」,黯然離職。次年,復出任浙江省主席。1949年,因涉嫌慫恿時任京滬杭警備總司令湯恩伯與中國共產黨談和,遭解除職務並予軟禁,嗣轉押至臺灣。1950年,「以煽惑軍人逃叛」罪名,遭槍決。

目錄

陳儀的本來面目/陳兆熙

行政院新聞局參事,曾任職中國時報。

細說我所認識的陳儀 /鄭士鎔

重慶中央大學政治系畢業,曾任《大公報》編輯,《公論報》、美國《紐約日報》總編輯,「二二八」時任臺灣行政長官公署機要室秘書。

補記 /鄭衣德

美國《華僑日報》總編輯。

陳儀其人與二二八事變 /沈雲龍(1909-1987)

歷史學家,長期從事中國近代史研究。曾任報社編輯、國大代表,並任教於多所大專院校,「二二八」時任臺灣行政長官公署宣傳委員會委員兼主任秘書。

陳儀的另一面 /蔡鼎新

別號晚學齋主,著名詩人書法家,著有《晚學齋類稿》。「二二八」時任職於臺灣行政長官公署。

───────────

被掩蓋的真相…陳儀 是非魔癡228

【聯合報】 2009.02.28

二二八的歷史完全顛倒,真相被掩蓋。實在陳儀是愛民清官,蔣介石、陳儀當時處理也極對,其錯最多只是誤判寬仁。

二二八以前,陳儀要把軍隊調走,親信湯恩伯勸阻:「台人新附,人心未定,一旦有變,何以應付?尤其是在日軍服役及勞工分子,因受日人皇民化教育,恐其仇視祖國,可能結聚作亂,需駐軍防變。」陳儀說:「我以至誠愛護台灣人,台人絕不會仇我,萬一有意外,我願做吳鳳。」

事發後蔣介石即在《反省錄》中寫道:「台灣暴民乘國軍離台,政府武力空虛之機,發動全省暴動,此實不測之禍亂,是亦人事不臧,公俠疏忽無智所致也。」

二二八的起因主要即湯恩伯擔心的台籍日兵仇視祖國等情,加上經濟蕭條、戰後糧食短缺、通貨膨脹及社會秩序破壞等,不過這只是次要因素。所謂的「官逼民反」或「寙政」,都是欲加之罪,完全是政治扭曲後的假記憶,並非歷史真相。首先來台的中央社駐台主任葉明勳就說,陳儀廉潔律己,他一下飛機就說:「我是來做事,不是來做官。」陳儀帶來的幹部如嚴家淦、任顯群、孫運璿等也是好官,但他忽視了台灣甫脫離日本統治,猶未調養生息的特殊社會環境,民主寬容,在政治上放得太鬆,給台胞參政權,電台報紙、集會遊行皆放任自由,結果反生意外。

事件後陳儀隻身離台,其政策及幹部未動,後來的陳誠蕭規曹隨,所謂的「寙政」,究何所指?

經歷此事的江慕雲在「為台灣說話」的文章說:「陳儀長官沒有希望台灣弄不好的理由,他有理想,想在海島真正實現三民主義,作為三民主義的實驗園地。

他要在一個目標和一個組識之下,使政治、經濟、教育、文化、獲得全般的配合,使海島成為一個真正的樂園。…

他反對台灣駐兵,他絕不希望而且也不必要以軍隊來增加台灣人民的麻煩和負擔,認為這不是征服的土地。他有理想,有計畫,有魄力,他應該欣受台灣人民的擁護,而事實竟不盡然。」

國府的行政院長翁文灝曾以此詩懷陳儀:

「海陸東南治績豐,驚心旦夕棄前功;

試看執楫理財士,盡出生前識拔中。」

二二八事件發生,暴亂蔓延全省,各地政府、警局被占領接管,電台廣播推翻政府。蔣日記載;「陳公俠不事先預防,又不實報,及事至燎原,乃始求援,可歎!惟無精兵可派,甚為顧慮。善後方策,尚未決定。現時惟有懷柔。此種台民初附,久受日寇奴化,遺忘祖國,故皆畏威而不懷德也。」

三月六日,高雄暴民占領市府、雄中、火車站,搶得軍火,要燒壽山,脅迫要塞司令彭孟緝繳槍,並欲殺彭。彭派兵下山平亂。

七日,處委會提出四十二條,要求解除武裝,重立政府,陳儀怒拒。處委會向美領事要求台灣託管獨立,號召台籍兵集結待命。

二十一師抵台後,陳儀發布戒嚴,鎮壓暴民,捕殺處委會首要份子。蔣介石還電師長劉雨卿,「應特別注重軍紀,萬不可拾取民間一草一木。」還電陳儀:「請兄負責嚴禁軍政人員施行報復,否則以抗令論罪。」

事件中,外省人死傷八百人,本省人死傷千餘人。

事後陳儀黯然離台,赴滬靜養。一九四八年六月中,蔣忽叫陳到南京面談。那時局勢已危,蔣想叫陳儀接浙江省主席。陳辭讓說:「在台灣搞得不好,累了中央增加憂慮。現在正閉門思過,何能再負責任?」蔣說:「不要提台灣的事了。我如不把駐台的部隊調走,何致發生暴動?這責任不能推到你一人身上。希望你從公誼私交兩方面想一想,慨然答應下來!」陳不再推辭,這就種下他最後離蔣招難的悲劇。

一九四七年五月四日,陳儀離台前寫下這首詩:

「事業平生悲劇多,循環歷史究如何,

癡心愛國渾忘老,愛到癡心即是魔。」

陳儀是癡?是魔?「二二八」孰是?孰非?歷史早有答案,只是政治還在塗抹耳。

你可能會有興趣的文章:

限會員,要發表迴響,請先登入