在賴的群組,

昨天姐妹分享了當日在網路報發表

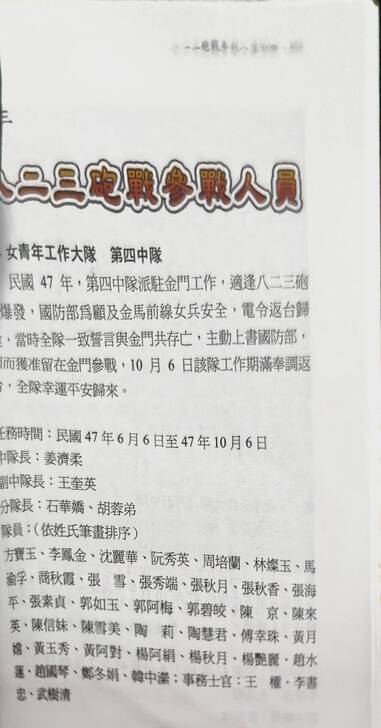

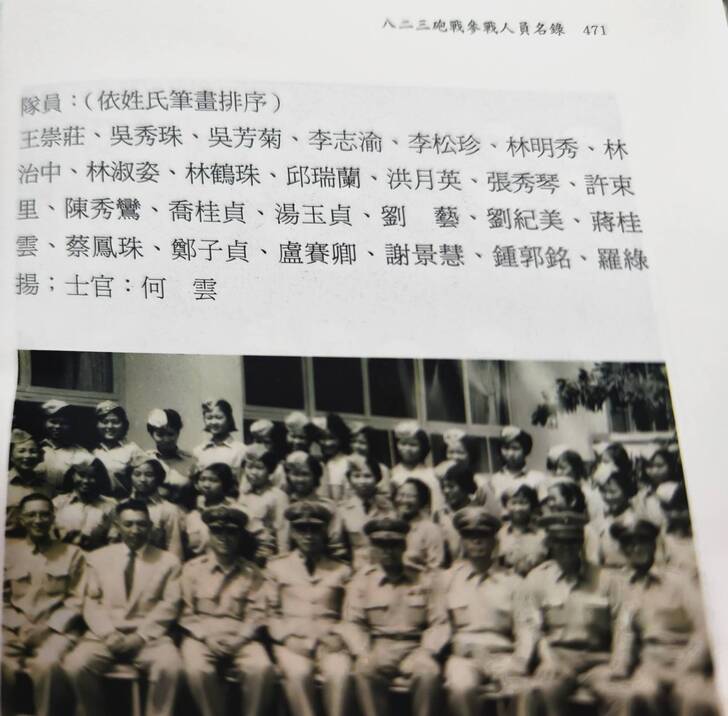

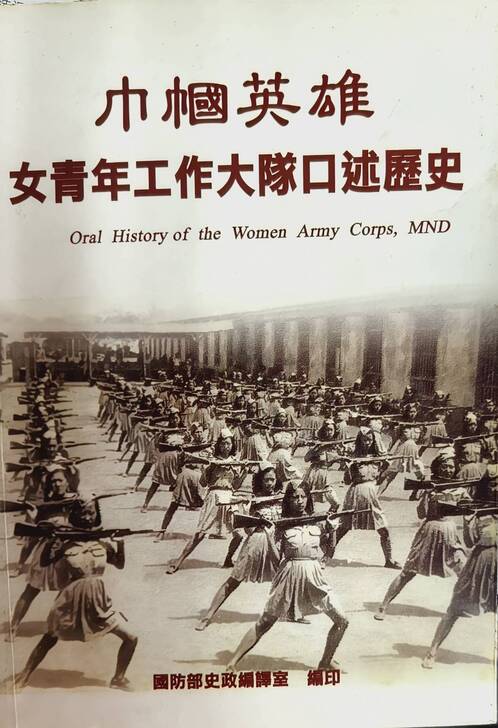

有關我們女青年工作大隊的一則歷史回顧

引發群組姐妹想追根究底,

找出往日的歷史真相🤔

茵茵學妹藉著關係找出該篇報導,

說是,沒有對外分享,報紙並沒有刊登

現在是網路時代,很多訊息,

已經不再是由印刷的報紙得知,

兩者並不相通 很多人也不太清楚,

網路報紙也是需要付費的,

不過,我從未實施過,

因為,很久都沒看報的習慣了,

有時,看了台灣的亂象,痛恨又傷心,

除了手中那張選票之外,啥辦法都沒😫

後來,群組一位學姐,

找出這篇報導的連結,有版權,

所以 只能在自己姐妹的社團分享,

也不算是(圖利)版權的罪證😅

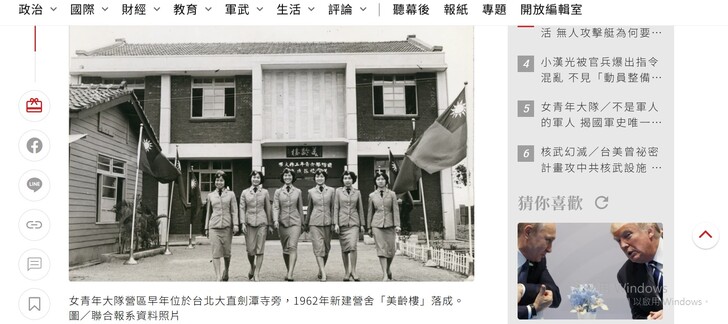

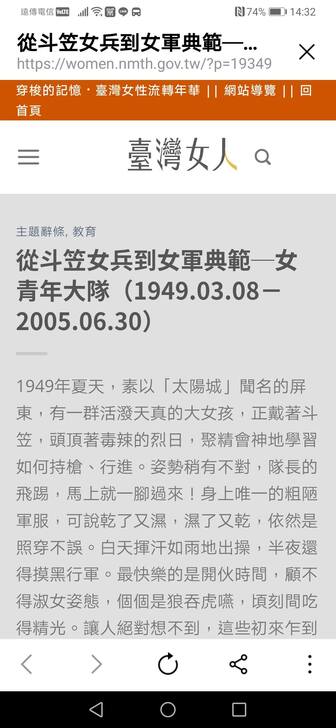

#從斗笠女兵到女軍典範─女青年大隊(1949.03.08-2005.06.30)

1949年夏天,素以「太陽城」聞名的屏東,

有一群活潑天真的大女孩,正戴著斗笠,

頭頂著毒辣的烈日,聚精會神地學習如何持槍、行進。

姿勢稍有不對,隊長的飛踢,馬上就一腳過來!

身上唯一的粗陋軍服,可說乾了又濕,濕了又乾,

依然是照穿不誤。

白天揮汗如雨地出操,半夜還得摸黑行軍。

最快樂的是開伙時間,

顧不得淑女姿態,個個是狼吞虎嚥,頃刻間吃得精光。

讓人絕對想不到,這些初來乍到的女兵,

第一眼看到女隊長的臉曬得像黑炭一樣,很多人還嚇哭了。

1949年3月8日,在臺灣阿猴寮成立的「女青年大隊」,

是大陸變色前,由陸軍總司令孫立人將軍,

從上海、南京等地招募來臺從事軍事訓練的女青年。

從北伐、抗戰到內亂,

女性在軍事上其實已有相當亮眼的表現,

只不過多限於政工或醫務部門。

孫將軍見識到英國在二次大戰中的

「陸軍婦女輔助隊」(WAAC)所發揮的力量,

因而進一步計畫對愛國的知識女青年們,

施以軍事訓練,使其在反共的全民戰爭中,

與男性同樣肩負起救國救民的大任。

這群勇敢地離鄉背井,自願投效軍旅的大女孩,

接受了與男性一樣嚴苛的軍訓,

一路從閨閣嬌娃變身為霹靂女兵,

連孫將軍都忍不住稱讚她們的射擊成績,

甚至要比受過訓的校尉官還要好。

結訓後的女青年大隊,整編成為六隊,

被分發前往島內外各地,

巡迴展開

政治教育、康樂活動、戰地服務、兒童福利 等工作。

在當時兩岸壁壘分明的氣氛下,

這些花木蘭所到之處,

與官兵們不分彼此地載歌載舞,親切地噓寒問暖,

不但緩和了緊張的軍心,

也突破了性別與階級的限制。

1951年10月1日,

女青年大隊舉辦的「木蘭戰鬥晚會」,

轟動精彩的表演,擠爆了三軍球場,

國軍甚至出動部隊,對空鳴槍,

才控制住場內、外觀眾的激昂情緒。

別以為這群木蘭們只會唱歌跳舞,來調劑阿兵哥的身心,

她們的膽識與作風絲毫不遜於男性。

隊員王珂曾經甘冒不諱,

將她親眼目睹的「軍中打罵陋習」向蔣經國上書,

請他下令禁止。

參加大陳島撤退時,

女青年第三工作隊甚至堅守到最後一刻。

還有隊員陳萍,

在小金門向對岸喊話時,不幸遭受砲火攻擊為國捐軀,

嚥下最後一口氣前,還不忘叮嚀友伴繼續喊話。

當年「女兵保母」孫立人將軍,

親手呵護的少女們長大了,

成為臺灣社會的中流砥柱,

第一批大專院校的軍訓教官有90%是出自這群女性。

除了模範教官外,

家喻戶曉的專欄作家「薇薇夫人」樂茞軍、

名畫家李沛、

臺灣壽險業的統帥呂文香、

闖蕩異鄉的女企業家李獻琨、

花甲泳將劉寅嶺、

舞蹈家余國芳、

苦學有成的教授王珂、

春風化雨的老師蕭文豔等,

也出自女青年大隊。

因應時代變遷,2005年6月30日,

女青年大隊正式解編走入歷史,

然而這群木蘭們樹立的優異典範,

將永為國人緬懷。