卷二下 第五 德充符

魯有兀者王駘,從之游者,與仲尼相若。常季問於仲尼曰:「王駘,兀者也,從之游者與夫子中分魯。立不教,坐不議。虛而往,實而歸。固有不言之教,無形而心成者邪?是何人也?」仲尼曰:「夫子,聖人也,丘也直后而未往耳!丘將以為師,而況不若丘者乎!奚假魯國,丘將引天下而與從之。」常季曰:「彼兀者也,而王先生,其與庸亦遠矣。若然者,其用心也獨若之何?」仲尼曰:「死生亦大矣,而不得與之變;雖天地覆墜,亦將不與之遺。審乎無假而不與物遷,命物之化而守其宗也。」常季曰:「何謂也?」仲尼曰:「自其異者視之,肝膽楚越也;自其同者視之,萬物皆一也。夫若然者,且不知耳目之所宜,而遊心乎德之和;物視其所一而不見其所喪,視喪其足猶遺土也。」常季曰:「彼為己以其知,得其心以其心,得其常心。物何為最之哉?」仲尼曰:「人莫鑒於流水而鑒於止水。唯止能止眾止。受命於地,唯松柏獨也正,在冬夏青青;受命於天,唯堯、舜獨也正,在萬物之首。幸能正生,以

正眾生。夫保始之徵,不懼之實,勇士一人,雄入於九軍。將求名而能自要者,而猶若是,而況官天地,府萬物,直寓六骸,象耳目,一知之所知,而心未嘗死者乎!彼且擇日而登假,人則從是也。彼且何肯以物為事乎!」

申徒嘉,兀者也,而與鄭子產同師於伯昏無人。子產謂申徒嘉曰:「我先出則子止,子先出則我止。」其明日,又與合堂同席而坐。子產謂申徒嘉曰:「我先出則子止,子先出則我止。今我將出,子可以止乎,其未邪?且子見執政而不違,子齊執政乎?」申徒嘉曰:「先生之門,固有執政焉如此哉?子而說子之執政而後人者也?聞之曰:『鑒明則塵垢不止,止則不明也。久與賢人處則無過。』今子之所取大者,先生也,而猶出言若是,不亦過乎!」子產曰:「子既若是矣,猶與堯爭善。計子之德,不足以自反邪?」申徒嘉曰:「自狀其過以不當亡者眾,不狀其過以不當存者寡。知不可奈何而安之若命,唯有德者能之。遊於羿之彀中,中央者,中地也;然而不中者,命也。人以其全足笑吾不全足者眾矣,我怫然而怒;而適先生之所,則廢然而反。不知先生之洗我以善邪?吾之自寐邪?吾與夫子游十九年矣,而未嘗知吾兀者也。今子與我游於形骸之內,而子索我於形骸之外,不亦過乎!」子產蹴然改容更貌曰:「子無乃稱!」

魯有兀者叔山無趾,踵見仲尼。仲尼曰:「子不謹,前既犯患若是矣。雖今來,何及矣!」無趾曰:「吾唯不知務而輕用吾身,吾是以無足。今吾來也,猶有尊足者存,吾是以務全之也。夫天無不覆,地無不載,吾以夫子為天地,安知夫子之猶若是也!」孔子曰:「丘則陋矣!夫子胡不入乎,請講以所聞!」無趾出。孔子曰:「弟子勉之!夫無趾,兀者也,猶務學以復補前行之惡,而況全德之人乎!」無趾語老聃曰:「孔丘之於至人,其未邪?彼何賓賓以學子為?彼且以蘄以諔詭幻怪之名聞,不知至人之以是為己桎梏邪?」老聃曰:「胡不直使彼以死生為一條,以可不可為一貫者,解其桎梏,其可乎?」無趾曰:「天刑之,安可解!」

魯哀公問於仲尼曰:「衛有惡人焉,曰哀駘它。丈夫與之處者,思而不能去也。婦人見之,請於父母曰:『與為人妻,寧為夫子妾』者,十數而未止也。未嘗有聞其唱者也,常和人而已矣。無君人之位以濟乎人之死,無聚祿以望人之腹。又以惡駭天下,和而不唱,知不出乎四域,且而雌雄合乎前。是必有異乎人者也。寡人召而觀之,果以惡駭天下。與寡人處,不至以月數,而寡人有意乎其為人也;不至乎期年,而寡人信之。國無宰,寡人傳國焉。悶然而後應,氾而若辭。寡人醜乎,卒授之國。無幾何也,去寡人而行。寡人卹焉若有亡也,若無與樂是國也。是何人者也?」仲尼曰:「丘也嘗使於楚矣,適見豚子食於其死母者。少焉眴若,皆棄之而走。不見己焉爾,不得類焉爾。所愛其母者,非愛其形也,愛使其形者也。戰而死者,其人之葬也不翣資;刖者之屨,無為愛之。皆無其本矣。為天子之諸御,不爪翦,不穿耳;取妻者止於外,不得復使。形全猶足以為爾,而況全德之人乎!今哀駘它未言而信,無功而親,使人授己國,唯恐其不受也,是必才全而德不形者也。」哀公曰:「何謂才全?」仲尼曰:「死生、存亡、窮達、貧富、賢與不肖、毀譽、飢渴、寒暑,是事之變,命之行也。日夜相代乎前,而知不能規乎其始者也。故不足以滑和,不可入於靈府。使之和豫,通而不失於兌。使日夜無郤,而與物為春,是接而生時於心者也。是之謂才全。」「何謂德不形?」曰:「平者,水停之盛也。其可以為法也,內保之而外不蕩也。德者,成和之修也。德不形者,物不能離也。」哀公異日以告閔子,曰:「始也,吾以南面而君天下,執民之紀而憂其死,吾自以為至通矣。今吾聞至人之言,恐吾無其實,輕用吾身,而亡其國。吾與孔丘,非君臣也,德友而已矣!」

闉跂支離無脤說衛靈公,靈公說之;而視全人,其脰肩肩。甕(上央下瓦)大癭說齊桓公,桓公說之;而視全人:其脰肩肩。故德有所長而形有所忘。人不忘其所忘而忘其所不忘,此所謂誠忘。故聖人有所遊,而知為孽,約為膠,德為接,工為商。聖人不謀,惡用知?不斲,惡用膠?無喪,惡用德?不貨,惡用商?四者,天鬻也,天鬻者,天食也。既受食於天,又惡用人!有人之形,無人之情。有人之形,故群於人,無人之情,故是非不得於身。眇乎小哉,所以屬於人也!謷乎大哉,獨成其天!

惠子謂莊子曰:「人故無情乎?」莊子曰:「然。」惠子曰:「人而無情,何以謂之人?」莊子曰:「道與之貌,天與之形,惡得不謂之人?」惠子曰:「既謂之人,惡得無情?」莊子曰:「是非吾所謂情也。吾所謂無情者,言人之不以好惡內傷其身,常因自然而不益生也。」惠子曰:「不益生,何以有其身?」莊子曰:「道與之貌,天與之形,無以好惡內傷其身。今子外乎子之神,勞乎子之精,倚樹而吟,據槁梧而瞑。天選子之形,子以堅白鳴!」

語譯

魯國的獨腳人王駘,出身王族,所以姓王,倦怠言語 ,所以名駘。 駘就是怠,倦也。 王駘學養厚積,內心充實 ,講學為生。 聽過他講學的已有三千人,同孔子的學生一 樣多。 王駘為人正直,年輕時犯過法,受刖刑斬一腳,所以獨腳。 魯國有個常季聽了王駘講學,心頭不服,去請教 孔子,提出疑問說:「那王駘算什麼,犯有前科,斬成獨 腳,公然辦講座,同老師抗衡。 站在講臺上,不教不訓, 隨便聊天。 坐在會廳裡,不議不論,偶爾插話。 奇怪的是 聽講者都虛心,回去還說收穫很大,所謂不靠言傳而靠意 會,真有那麼一會事嗎? 老師怎樣評價王駘這個人呢? ”

孔子說:「這王老師大智大慧,是個聖人。 我只是來 不及看望罷了,早遲我要拜他為師。 至於那些晚生,學養 比我還淺,內心比我還空,不去好好聽講,行嗎? 豈止魯 國讀書人,我真想率領天下讀書人去聽他講學呢。 」常季 說:「一個獨腳殘廢人呀,竟能那樣強烈影響老師,當非 等閒之輩的了。 果真如此,他又是怎樣運用智慧的? ”

孔子說:「死生問題夠大了吧,不會觸動他的內心, 影響他的行為。 天塌下來,地陷下去,也不會使他有失落 感。 他不假借什麼等待什麼,所以內心安定,不隨外物變 化。 外物不管怎樣變化,小變化雙腳變獨腳,大變化桑田 變滄海,他都不理睬,仍堅守自己的觀點。 ”

常季問:「什麼觀點喲? ”

孔子說:「齊物的觀點。 人間萬物,若用異物的觀點 看,只見矛盾,本來相附相親的肝臟與膽囊也會成為相殺 相仇的楚國與越國,世界就混亂殘缺了;若用齊物的觀點 看,見到統一,本來相殺相仇的楚國與越國也會成為相附 相親的肝臟和膽囊,世界就和諧圓滿了。 他堅守齊物的觀 點,等同是非,於是看不順眼的看得順眼了,看得順眼的 也不必多看;聽不入耳的聽得入耳了,聽得入耳的也不必 多聽。 看什麼不看什麼,聽什麼不聽什麼,他都無所謂, 不存在宜不宜的問題,誰能像他這樣,內心就和諧了。 他 堅守齊物的觀點,混同萬物,包括自己軀殼在內;視萬物 為一體,所以忘懷得失。 某人失去一隻腳,正如某地失去 一塊土,值不得他念念不忘。 誰能像他這樣,內心就圓滿 了。 和諧圓滿,他的內心就充實了。 ”

常季說:「看來他是用理智管束行為,用觀點塑造內 心。 既經塑造,便失去內心的常態了。 他的內心保持常態 ,讀書人為什麼朝他那邊跑呢? ”

孔子說:「村姑無銅鏡,梳頭照水鏡。 看她急步不停 ,不去溪邊照激流,而去池邊照靜水,自我欣賞一早晨。 只有靜止的水,才能使她靜止。 只有靜止的心,才能使眾 人靜止。 所以讀書人朝他那邊跑,圍著他的講座,靜止下 來;不是他叫他們靜止下來、而是他們在他那裡找到歸宿 ,不再奔波追求了,才靜止下來的。 地生��,天生人。 樹 類唯有松柏,體現自然正氣,冬夏常青。 人類唯有堯舜, 體現社會正氣,感召百姓。 這兩位大聖人,不須理智的管 束,自有高尚的行為;不須觀點的塑造,自有充實的內心 。 可以說是有幸,他們不糾自正。 他們自己能正自身,影 響百姓都跟著正,全憑精神感召力,不靠國家下命令。 那 王老師,不教不訓、不議不論,他能感召讀書人,是憑厚 積的學養,是靠充實的內心。 普遍人的靈魂深處,如果鎖 藏著原始的衝動,一旦觸發,決不怕死。 所以有不怕死的 衝鋒勇士,獨自一人殺入敵陣,成為孤膽英雄。 一個普通 人,為了要出名,還得受紀律的管束,受信仰的塑造呢。 除了堯舜這兩位大聖人,哪有不須管束和塑造的呢。 至於 王老師,他講學為了感召人,既不存在出名不出名的想法 ,也不存在怕死不怕死的問題,何必要什麼管束塑造呢。 啊,在他看來,天地雖大,只是他的館舍罷了;萬物雖多 ,只是他的用品罷了,對他而言,肉體不過是靈魂的寄放 處,五官不過是肉體的裝飾品。 智慧的燭照下,他的學養 厚積,形成了統一的理論體系;他的內心充實,忘懷了世 俗的生死觀念。 說不準哪天,他不想講學,就會遠走高飛 ,雲遊世外。 到那時又會有許多人跟他跑,因為他能感召 人啊。 他的內心常守靜態,哪有興趣招納門徒添累贅呀。 ”

鄭國的申徒嘉也是獨腳人,年輕時也犯過法,受刖刑 斬一腳。 他姓申徒,名嘉,追隨老師伯昏瞀人已經十九年 了,行學生禮,甚是恭謹。 這位老師原是隱士,廢棄本姓 本名,自稱伯昏瞀人。 昏,幽暗也。 瞀,弱視也。 自稱昏 瞀,自嘲也。 伯昏瞀人生計困難,設座講學,找點外快。 申徒嘉侍候老師的起居,每逢老師上課,也坐在下面聽。

鄭國的政治家子產,姓公孫,官居相爺,權勢(火亙 )赫,也來聽課,伯昏瞀人不認他的相爺官階,只認他的 學生身份;所不給特設雅座,而叫他去與申徒嘉同席鄰坐 。 子產相爺不願與一個犯有前科的獨腳人同席,但又不得 不做出愉快的樣子,表示自己謙恭下士,不鬧特殊。 本來 嘛,他當來嘛,他當相爺以來,政績斐然名聲好,不能不 小心愛惜漂亮的羽毛。

下課後,子產離席,申徒嘉也同時離席。 子產出門, 申徒嘉與他並肩出門。 子產走,申徒嘉碰巧跟著走。 子產 登車,回頭說:「我先出門,你就留步;你先出門,我就 留步。 這樣好嗎? 」申徒嘉窘住了。 待要解釋幾句,子產 乘車已馳去了。

第二天兩人又同席鄰坐。 下課後,子產提醒申徒嘉, 說:「我先出門,你就留步;你先出門,我就留步。 現在 我要出門,你可不可以留留步呢? 」不等申徒嘉回答,子 產掉開臉說:「你衝撞了執政官,也不避一避。 你算哪一 級的執政官喲? ”

申徒嘉說:「老師門下執政官也不少,可我沒見過象 你這樣的。 執了政,當了官,你要炫耀就炫耀吧,奈何踐 踏別人。 我曾聽人說過:‘皎皎明鏡不染塵,斑斑塵染鏡 失明。 跟好人,學好人,跟著女巫學跳神。 ’你來聽課, 說要緊跟老師。 老師可是大好人哪,你怎麼學的呀,竟說 得出那樣的話,真是斑斑塵染了你的心喲! ”。

子產說:「犯法斬腳,夠可憐了,你還想與聖人爭長 短。 你的修養就那麼差,連反省過失的能力也欠缺嗎? ”

申徒嘉說:「反省過失? 過失反省出來,公諸于世, 我敢肯定,大多數人屬於誤判重判。 到處都有冤假錯案, 不該斬腳斬頭的也給斬了。 你叫他們反省,愈反省愈抵觸 。 只有極少數人罪罰相當,心服口服。 這樣的冤假錯,�� 國豈少也哉,莫可奈何啊,這就是命啊。 有冤無處訴,幸 虧我修養好,認了命。 相爺,我如果修養差,早就去自殺 了,也不會迫隨我的好老師了。 ”

子產吃驚,現出窘相,無言以對。

申徒嘉又說:「你,我,他,我們所有的人,說來可 憐,全是獵物,誤入了神箭手百發百中的射程圈之內。 圈 內任一獵物,不管你在哪裡,都有可能中箭,如果他有興 趣射你的話。 然而確有不少獵物,譬如你吧,並未中箭, 活得上好,不是因為你有本領,只是因為他沒興趣。 這也 是命啊,算你碰巧啊。 我中箭,遭冤案,也是命啊。 自從 受刖刑斬一腳以後,我成為某些人的取笑物件。 這是兩腳 戲弄一腳,最殘酷的淩辱,惹我勃然而怒。 回到老師這裡 ,不知道為什麼,是老師的善心感染了我呢,還是我自己 認了命呢,我的怒火全熄滅了。 回想這十九年追隨老師, 他老人家似乎沒有察覺到我是獨腳人。 你是來聽課的,不 是來執政的。 我們同窗同席,應該以心換心,而你卻不理 睬我的內心,偏偏挑剔我的外形。 這不是你的過失嗎? ”

子產慚愧,尷尬一笑,說:「別再講了。 ”

魯國的叔山無趾又是獨腳人。 他姓叔山,本名不詳, 常名無趾。 無趾就是無恥,不要臉也。 他年輕時行為惡劣 ,屢教不改,眾人罵他無恥,所以榮獲這個渾名。 無趾犯 法,受刖刑斬一腳。 後來悔改了,決心做好人。 奈何渾名 已成口碑,只得改恥為趾。 無趾有一天在街上幸會孔子, 急切請求報名入學,被孔子婉拒了。 無趾獨腳扶杖破行, 腳跟腳的追躡孔子,一路苦求不已。 孔子頗不耐煩,停步 而不回頭,說:「你從前太胡鬧,犯前科,斬一腳,弄成 這副樣子。 現在太晚了,不好收你了。 ”

無趾說:「那時候我幼稚不懂事,自輕自賤,為非做 歹,玩命玩掉一隻腳。 現在來求情,請老師明察,我身上 還有比腳更尊貴的東西,那就是心,一顆向善求知的心。 自賤的一隻腳早已壞了,自尊的一顆心仍然完好,老師你 該看見才是。 天高,是天照看萬物。 地厚,是地養育眾生 。 原以為老師有天恩地德,想不到老師,唉,竟會是這樣 ! ”

孔子回過頭來,考慮片刻,說:「我的修養淺陋,不 敢妄比天地。 雖然不好收你入學,但也歡迎你去看看。 跟 我走吧,我想同你談談。 」無趾跟著孔子進了校園,參觀 教室、射場、馬坪、飯廳,同時聽孔子解釋說遵照校規不 收有前科的云云。 送走無趾以後,孔子召集全校學生訓話 ,說:「各位同學,你們要努力呀。 看那無趾,就是剛才 我帶來的那位,一個犯了罪斬一腳的刑余之徒,都曉得來 本校爭取入學,改往日之惡,從今日之善。 各位的處境比 他優越百倍,歷史比他乾淨千倍,操行比他良好萬倍,應 該更加努力才是。 」孔子這次不再宣講「有教無類」的話 ,雖然平時老是掛在口邊。

無趾碰壁以後,不學儒,改學道,拜在老聃門下。 老 聃姓李,人呼老子,學養博大精深。 無趾問老聃:「都說 孔子是聖人,是至人。 他真的達到了那樣高的境界嗎? 已 經達到那樣高的境界,那他為什麼常常來諮詢你? 他立言 不踏實,故意講些刁鑽古怪的話,造成轟動效應,打響名 聲。 他曉得不曉得,對於聖人,對手至人,名聲乃是腳鐐 手銬? ”

老聃點頭微笑,反問無趾:「既然他是這樣的人,那 你為什麼不給他講講,就說生與死啦榮與辱啦乃是一條藤 上的瓜? 他一旦想通了,鐐銬就打開了,不是嗎? ”

無趾想想,忽有所悟;說:「老師,我懂了。 是天鎖了他 啊,到死他也打不開啊。 ”

魯國的國君魯哀公,近來情緒不佳,心頭疑慮重重, 請孔子來談談。 魯哀公說:「衛國有個形貌很醜的隱士, 姓名不詳,眾人叫他哀駘它,當然是渾名。 哀是他的哭喪 臉相,駘是他的怠倦神情,它是他的駝背,其醜可知。 使 人吃驚的是哀駘它先生非常有魅力。 男士們拜訪他,一個 個的樂不思歸。 女士們遇見他,回家去和父母吵架,都說 :‘與其嫁給張三李四王老五做正妻,不如嫁給哀駘它先 生做小妾! ’這樣的事情絕非個別的,據調查已鬧過十多 起了。 男男女女老老少少到底喜歡他哪點呢? 這是一個謎 。 論才幹吧,從未見他出頭露面創建任何事業,他一貫是 隨聲附和。 論權勢吧,他是白丁一個,不可能憑官職救人 一命。 論財產吧,他是寒士一名,不可能施恩惠賞人一餐 。 論聲譽吧,醜名倒是遠揚,榮名卻談不上,因為隨聲附 和,給眾人留不下半點影響。 論學問吧,也談不上,因為 他對外界事物不想研究。 無才幹,無權勢,無財產,無聲 譽,無學問,可那些男女老少就是喜歡他,這說明他具有 某些過人之處。 我派人去衛國把他接來,當面驗看,喲, 果然醜得嚇死人! 讓他陪我不到一周,觀察他的為人處世 ,我也傾慕他了。 繼續陪我不到一年,考核他的道德品質 ,我就信任他了。 時逢宰相出缺,我提議國事交給他代管 。 他遲遲的接受了,又淡談的推辭了,很掃我的面子。 是 不是他瞧不起我,嫌我醜陋? 不過國事總算交給他了。 殊 不知幾天後,唉、他竟逃回衛國去了。 我一個人留在這裡 ,心頭煩憂,失魂落魄似的。 咱們魯國,人雖然多,可就 是找不到第二個使我高興的喲! 這個哀駘它到底是怎樣的 人呀? ”

孔子說:「有一次我出差去楚國,路邊看見一群小豬 吃母豬奶。 那母豬已死了,剛斷氣,小豬們不知道,還在 那裡爭著吮吸,急得叫喊。 過一會母豬的體溫轉涼,小豬 們一個個瞪大眼,不再叫喊,拋棄母親的遺體,亂紛紛的 逃散。 為什麼逃散? 因為小豬忽然發現,眼前這個肉堆不 再活動,不再溫暖,不再泌奶汁,不再哼哼喚,不像咱們 豬族的一員,顯然屬於異類獸,不可親,有危險,所以驚 惶逃散。 由此可見,小豬愛的不是一堆死母豬肉,不是外 形,而是親愛的豬媽媽,而是內涵。 豬懂得愛內涵,人不 懂得,世俗看重的是外形。 戰士捐軀疆場,有的身首離, 有的肢體殘,有的腹肚破,有的胸膛穿,雖曰英雄,待遇 反而低人一等,不准設置羽毛幢扇裝飾葬棺,因為他的外 形不全。 罪徒受刖刑斬一腳,買回新鞋不好意思穿,因他 的下肢不全。 國家這樣對待戰死的英雄,個人這樣對待刑 余的自身,都是喪失原則,忘了內涵忘了本啊。 美女送到 王宮充當御用,不准剪指甲,不准穿耳朵,因為國王應該 享用一堆完整的女肉,她的外形不可不全。 女子嫁到男家 ,初夜發現不是處女,就得休掉她,退回娘家去,不准再 進門,因為丈夫應該佔有一具未破的女身,她的外形不可 不全。 正如那些外形完美的女士逗人喜愛,那些內涵完善 的男士也受人喜愛呀。 你說的那位哀駘它先生,不必表白 便得到信任,不必創業便受到傾慕,使你把國事交給他代 管,還怕他不接受。 由此可見,他真是內涵完善而內心平 靜的隱士喲。 ”

魯哀公問:「內涵完善指的什麼? ”

孔子說:「能夠看透所謂生死、得失、窮通、貧富、 好歹、毀譽、饑飽、寒暑等等對立存在的互相轉化,本來 就是事物發展的常態,本來不是客觀規律的體現,無始無 終,自然而然,好比白天黑夜互相替換,日子排列成黑白 斑馬線,沒頭沒尾,回顧從前是無限,遙望將來是無限。 看透發展的規律,不必後悔,不必企盼。 管他逆境順境, 隨遇而安。 任你愛我恨我,處之泰然。 生死得失,窮通貴 賤,攻不垮我的精神防線。 保我靈魂深處和氣一團,自得 而恬淡,自信而悠閒,人生有味是清歡。 白天的公開場所 ,黑夜的秘密房間,無論何時何處,對誰都不要有仇隙的 一閃念,交付給眾人的唯有我三春的溫暖。 夏暑冬寒,社 會環境氣候多變。 我的心理環境以不變應萬變,永遠是春 天。 做到以上幾點,便是學道有成,內涵完善。 ”

魯哀公又問:「內心平靜又指什麼呢? ”

孔子說:「靜止的水是最平的了,所以築樓建房平地 基,必須使用水準儀。 池水準靜澈見底,不漣不漪。 內心 平靜明白事理,不偏不倚,而且不蕩不激。 內心充實的人 如果有意顯彰自己,可以治國濟民,可以講學傳藝。 內心 既充實又平靜的人有意隱沒自己,如哀駘它。 不想建立功 績,不想留下事蹟,而又對人有益。 這樣的人決不願意被 外物所附麗,亦如哀駘它決不願意被國事所附麗,所以他 逃回故鄉,依舊隱居去。 ”

魯哀公聽完孔子對哀駘它的解釋和評論,眼界大開。 後來他告訴孔子的學生閔子騫說:「我聽孔丘先生談話之 前,高高在上,統治魯國,掌握大政方針,體恤庶民性命 ,自以為很英明。 聽了聖人談話,才擔憂自己是虛有其名 ,言行大不自重,弄不好會亡國。 我同孔丘先生不應該是 君臣關係,我把他當作在修養方面能説明我的益友呢。 ”

有某殘疾的賢士,遊說衛國的國君。 衛君見他軀體蜷 俯,頸項縮入看不見了,醜得可怕。 多次深談之後,衛君 喜歡他,再看看正常人,總覺得他們的頸項太長了,真難 看。 又有某殘疾的賢士,遊說齊國的國君。 齊君見他脖子 上長了大瘤子,頸項粗得不像樣子,醜得可怕。 多次深談 之後,齊君喜歡他,再看看正常人,總覺得他們的頸項太 細了,真難看。 人的品德屬於內涵,透過言行顯露出來, 讓朋友飲佩他,久久不忘,倒是他的外形缺陷不再惹眼, 日久終於淡忘了。 所以衛君忘掉了縮頸項,所以齊君忘掉 了粗頸項。 與這兩位國君不同,有許多人不看重內涵而看 重外形。 人們忘掉了不該忘掉的內涵,如某賢士的品德, 同時忘不掉本該忘掉的外形,如某賢士的縮頸項或粗頸項 ,這才是真正的害了健忘症,必須治療喲。

前面兩位殘疾人都是賢士,不是聖人。 聖人超脫,不 去遊說君王。 聖人看來,世俗所謂知識,不過是惹起麻煩 的禍根而已;世俗所謂紀律,不過是補合裂縫的粘膠而已 ;世俗所謂品德,不過是招攬朋黨的資本而已;世俗所謂 技能,不過是製造商品的手段而已。 聖人不去籌謀劃策, 要知識有何用? 聖人不去搗亂肇事,要紀律有何用? 聖人 不去丟臉失格,要品德有何用? 聖人不去賺錢發財,要技 能有何用? 聖人堅守四不,靠什麼混飯吃,豈不餓死他嗎 ? 放心吧,有飯碗,天賜的。 天生聖人,天養活他。 他既 然順天命而生存,哪還需要世俗的那一套知識、紀律、品 德、技能!

聖人,你有俗人的外形,而無俗人的內涵。 有俗人的 外形,所以你能混跡人群。 無俗人的內涵,所以你能擺脫 是非。 真渺小啊,聖人,你的外形等同俗人! 真偉大啊, 聖人,你的內涵順應天命!

前面那一段話,在下莊周也講給梁國的相爺惠施先生 聽過。 他不相信聖人超脫,他問:「聖人不是人嗎? 既然 也是人,他能超脫人之情嗎? ”

我說:「他能。 ”

他問:「人無情,還算人? ”

我說:「遵照陰陽變化的規律,父母遺傳給他相貌、 身材、特徵、血型、氣質、靈魂,大自然又提供種種物質 塑造了他的骨架和肉身,你竟然說他不算人! ”

他問:「既算人,豈無情? ”

我說:「你把人的內涵當作了人之情。 內涵,凡人皆 有,他當然有,但不同于凡人。 我說聖人無情,是說他無 俗情,能擺脫是非,能忘掉得失,能勘破死生,能淡化歡 愛,能消化仇恨,不讓俗情之斧斫傷靈性與肉身,而不是 說他的心頭冷冰冰,岩石一樣硬。 不啊不,他的心理環境 暖融融,四季永遠是三春。 他順應自然規律,也就是順應 天命,不去煉丹服藥,求所謂的生長。 ”

他問:「不求長生,怎能延壽添齡? ”

我說:「遵照規律,父母給你相貌與靈魂,大自然給 你肉身,一切早已註定。 要緊的是不要讓俗情斫傷性命, 保住天年已萬幸,豈敢妄想求長生。 現在你在幹什麼? 當 相爺,陪國君,日日守候朝庭,外交國防,民政財政,請 示彙報,研究討論,雞毛蒜皮濫操心,弄得精枯力盡,內 外交困,三魂丟失兩魂。 可憐你剩一魂,下班後逛樹林, 還不安分,要做什麼詩,高聲誦了低聲吟,抒不完的情。 做完歪詩不肯停,又去鑽研邏輯費精神,強迫別人來辯論 ,什麼1塊石英石=1塊石+1塊白+1塊堅硬。 你以為這樣 辦就能延壽添齡? 喲,我說這麼多,還是3+2-5=0! 你辯論累了,倒在交椅瞑目打個盹。 醒了還要說,天與地同 矮,山與河同平。 我看是老天爺判了你無期徒刑,石英監 獄禁錮終身,堅白怪論與人爭鳴! ”

研討:

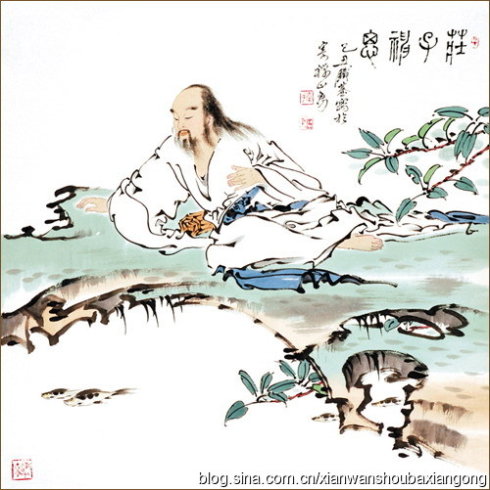

「道德內全之無形符顯」就是莊子所說的「德充符」。《文始經》說:「聖人終不能出道以示人。」「道德內全」之人,外表是看不出來的。所以,《金剛經》也說:「不可以三十二相見如來。」〈德充符第五〉中,王駘、申徒嘉、叔山無趾、哀駘它等人,都是殘障或貌醜之人,可是他們都是「立不教,坐不議,虛而往,實而歸」、「不言而教,無形而心成」之才德內全的聖人。雖然五體殘障或面貌醜陋,只要道德內全,自有無形的符顯,使他們成為比身體健壯、面貌美好的人更尊貴的聖人。「道不在五形或肉身」,這是〈德充符第五〉的要義。

* 首頁