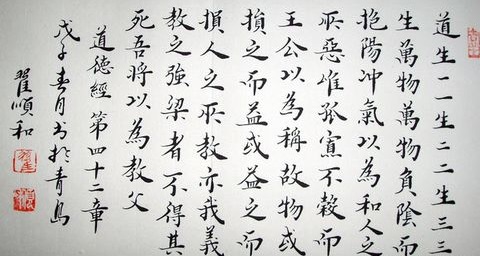

「道生一,一生二,二生三,三生萬物;萬物負陰而抱陽,沖氣以為和。人之所惡,唯孤寡不穀,而王公以為稱;故物或損之而益,或益之而損;人之所教,我亦教之。強梁者不得其死,吾將以為教父。」

譯文:

大道之生,渾淪為一、「不可言說」,「不可言說」,分裂為二、轉為「可說」;既為「可說」,參合天地、成就為「說」;「說」必有指,指向對象,構成「萬物」。萬物存在載負陰柔而環抱陽剛,養其虛靈之氣以為調和。孤、寡、不德這些話頭是人所厭惡的,而王公偏以此自稱,為的是調和其氣。 如上所說,存在事物雖或減損,反而增益;雖或增益,反而減損; 這道理是前人所留下的教示,我也同樣的教示你!矜強自恃的人,不得好死,我將以此做為教示世人的綱領」。

以"常有"而言,萬物都是由道產生的一種陰陽二氣的變化,可用爻來代表。初分道的變化可分成兩儀(一爻:陰儀、陽儀);再細分可分成四象(二爻:老陰、少陽、老陽、少陰);再而三細分可分成八卦(三爻:乾、兌、離、震、巽、坎、艮、坤),八卦而重之成六十四卦,這就夠我們推演萬事萬物的變化了。萬物都是藉由陰陽二氣的互補調和而生存。人們雖厭惡孤、寡、不善等名稱,君王卻用來自稱。所以,萬物有的要減損它而使它將來獲益;有的要增益它而讓它將來受損。這些陰陽調和消長的道理是前人教我的,我也這樣教你們。如果有個強盜竟沒有橫死,我也要把它不橫死的道理研究出來,再教給後代子孫。

藥方:

人們用語言名號去對既有的存在定下標籤,但可不要忘了未貼標籤前,正是存在事物生長的過程!任何存在事物總有陰陽剛柔兩個對立面,用你的謙卑心靈去活轉它吧!「處環中以應無窮」! 教,是不言之教,是柔弱之教,這是生長的關鍵處;即使要說話,還是要歸於不說。損之可益,益之可損,自然有一種持平原則,人間福分亦是如此,且安心吧!

研討:

1.盜亦有道

跖之徒問跖曰:「盜亦有道乎?」

跖曰:「何適而無有道邪?夫妄意室中之藏,聖也﹔入先,勇也﹔出後,義也 ﹔知可否,知也﹔分均,仁也。五者不備而能成大盜者,天下未之有也。」

由是觀之,善人不得聖人之道不立,跖不得聖人之道不行;天下之善人少而不善人多,則聖人之利天下也少而害天下也多。《莊子‧外篇‧胠篋第十》

翻譯:

盜跖的手下問他說:「盜賊也有"道"嗎?」

盜跖說:『怎麼會沒有!道可是無所不在的。先知能預知未來,而大盜卻能預先猜出房裡財物的收藏處,這種「知」與先知是一致的;大盜在偷東西的時候一馬當先,這和兩軍交戰時向前衝鋒的將士一樣,堪稱為「勇」;偷完東西最後才出來,也就是在保護同伴不受逮捕,這就是講義氣的「義」;判斷情況,以決定能否下手去偷,這則是「智」的表現;把偷來的贓物公平的分給同伴,叫做「仁」。如果不具備「聖、勇、義、智、仁」這五種美德,則稱不上是強梁!』

這樣看來,好人如果沒有得到「聖人之道」就無法立足於社會,而盜跖沒有得到「聖人之道」就無法行竊於鄉里;然而,畢竟天下好人少而壞人多,所以聖人對天下的好處反而不如他對天下的為害了。

2.伯夷與盜跖

臧與谷二人相與牧羊而俱亡其羊。問臧奚事?則挾筴讀書;問谷奚事?則博塞以游。二人者,事業不同,其於亡羊均也。

伯夷死名,於首陽之下;盜跖死利,於東陵之上。二人者所死不同,其於殘生傷性均也,奚必伯夷之是而盜跖之非乎!

天下盡殉也:彼其所殉仁義也,則俗謂之「君子」;其所殉貨財也,則俗謂之「小人」。其殉一也,則有君子焉,有小人焉。若其殘生損性,則盜跖亦伯夷已,又惡取君子、小人於其間哉!《莊子‧駢拇篇》

翻譯:

臧與谷兩人一塊兒放羊卻都把羊給搞丟了。問臧為什麼搞丟羊?說是拿著竹簡讀書而把羊給搞丟的;問谷為什麼搞丟羊?說是在玩骰子遊戲而把羊給搞丟的。這兩個人所做的事雖不一樣,但他們丟失羊的事實卻是同樣的。

伯夷為了賢名而死在首陽山下,盜跖為了私利而死在東陵山上,這兩個人致死的原因不同,而他們殘害生命、損傷本性的作為卻是相同的。又何必一定要讚譽伯夷而指責盜跖呢!

天下的人們都在為某種特定目的而獻身:那些為仁義而犧牲的,世俗稱他為「君子」;那些為財貨而犧牲的,世俗就稱他為「小人」。他們同樣是為了某一目的而犧牲,卻有的叫做君子,有的叫做小人。但若就他們殘害生命、損傷本性的作為而言,則盜跖和伯夷所犯的過錯是相同的,又何必在他們之間區分君子和小人呢!

* 首頁