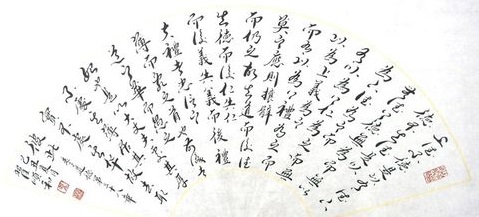

「上德不德,是以有德。下德不失德,是以無德。上德,無為而無以為;下德,為之而有以為;上仁為之而無以為。上義為之而有以為。上禮為之而莫之應,則攘臂而扔之。故失道而後德,失德而後仁,失仁而後義,失義而後禮;夫禮者,忠信之薄,而亂之首。前識者,道之華,而愚之始。是以大丈夫處其厚,不居其薄,處其實,不居其華,故去彼取此。

真正好的德行(上德)是化民成俗自然而成的,順乎本性絲毫不造作(姑且說是"合於本性且大家都習以為常的同理心")。因為是順乎本性,所以人人都做得到,以至於上德豐沛到平凡無奇,讓人不自以為是德,所以說上德不德。其他所謂的德(下德),只是一種暫時的制約以達不失德的狀態,並非自然流露故無法持久,所以稱不上是德。

不過,因為環境使然不是生活在大同世界道德環境中的人,能困知勉行做到仁、義、禮已經算是不錯了。但其德終究是下德,所以還是要將廣度、深度和持續力提升到道德的境界,才是人類最大的幸福。上德者處事無偏私不造作,事事自然做到無疏漏。下德者處事有偏私而造作,所以做事就會有許多疏漏需要去補強。仁者雖有偏私,但因同理心的發揮倒是還能做到不妨害他人。義者有偏私,做事也有疏漏。禮者有偏私,他只要求表面的禮儀,一旦沒人理會他,他就會惱羞成怒、翻臉不認人。聖人在世時能將大道行於天下。當聖人辭世後,世人只能執古之道以御今之有的做到德;做不到德,就要求做到仁;做不到仁,就要求做到義;做不到義,就要求做到禮。禮是最低的標準不能再低了,禮是忠信等美德最少的,可說是亂象的開始。而前面提到的仁、義只是道的虛華,是有偏私而為的,做得勉強辛苦,但終究是「下德不失德,是以無德」的愚行。所以,君子要注重的是敦厚的道德,而非淺薄的禮;是樸實的道德,而非虛華的仁義。所以要做就做到道德,不要劃地自限在仁、義、禮了。

譯文:

至上之德,不執著此德,正因如此,擁有這德性。俗下之德,執持不失此德,正因如此,丟失了這德性。至上之德,自然無為而且也不為什目的而為;俗下之德,勉力有為而且是為了目的而為;至上之仁,純只感通之為,不為什目的而為;至上之義,勉力為之,這是為了目的而為。至上之禮,勉力為之,卻沒得恰當回應,就拉著臂膀而勉強將就他。如此看來,失去了大道之源,而後只好強調內在德性;失去了內在德性, 而後只好強調感通之仁;失去了感通之仁,而後只好強調正義法則;失去了正義法則,而後只好強調禮儀規範。那強調禮儀規範的,正可見忠誠、信實已然澆薄,禍亂災害,已然開始!預先測度未來,只見得大道的表象,這是人們愚昧之始啊!因此,大丈夫寧可居處忠信之厚,不願居處禮文之薄!寧可居處純樸之實,不願居處浮泛之華,因此寧可去華薄,而取厚實!

藥方:

「道」是有人起個頭,帶著你走,這人是誰,是你胸中的主。「德」是依正直的心來做,直入本源,不必罣礙!「仁」是彼此真誠相感、相應,融合為一體。「義」是自我要求完善,做成規則,戮力為之。回得本源,一切自在、自然!純樸的力量最大!

研討:

1.「上德」:包括道與德,其原則是要求做到合乎本性的見素抱樸,少私寡慾。

就像是主張不抽煙的人,認為人本來就不需要抽煙,所以也不覺得戒煙有什麼了不起。所以說「上德不德是以有德」。

「下德」:包括仁、義、禮。其原則是要求大家依各個不同的制約條件來克己為人。但畢竟是有煙癮的,難免在克制不了的時候還是要抽煙。所以說「下德不失德是以無德」。

「仁」主張己所不欲勿施於人。制約條件是以人為出發點,即使在吸煙區,只要有別人在就不抽煙。沒人的時候再過過煙癮。

「義」者宜也,制約條件是要大家有正義感,要抽煙就要去吸煙區抽。吸煙區以外絕對不抽煙。

「禮」尚往來,制約條件是要大家注重禮節。不管在不在吸煙區,先要把禮節做到,打過招呼後就可以抽煙了。萬一遇到不懂回之以禮而抗議的‧‧‧拜託!我可要先禮後兵了。

想想,何必為了煙癮搞得這麼麻煩!其實不抽煙只不過是順著本性就可做到的,放下屠刀就能立地成佛。

2.原道‧韓愈

「博愛」之謂仁,「行而宜之」之謂義,「由是而之焉」之謂道,「足乎己無待於外」之謂德。仁與義為定名,道與德為虛位。故道有君子、小人,而德有凶、有吉。

老子之小仁義,非毀之也,其見者小也。坐井而觀天,曰天小者,非天小也。彼以煦煦為仁,孑孑為義,其小之也則宜。其所謂道,道其所道,非吾所謂道也;其所謂德,德其所德,非吾所謂德也。凡吾所謂道德云者,合仁與義言之也,天下之公言也。老子之所謂道德云者,去仁與義言之也,一人之私言也。

周道衰,孔子沒,火於秦。黃老於漢,佛於晉、魏、梁、隋之間。其言道德仁義者,不入於楊,則入於墨;不入於老,則入於佛。入於彼,必出於此。入者主之,出者奴之;入者附之,出者污之。噫!後之人其欲聞仁義道德之說,孰從而聽之?

老者曰:「孔子,吾師之弟子也。」佛者曰:「孔子,吾師之弟子也。」為孔子者,習聞其說,樂其誕而自小也,亦曰:「吾師亦嘗師之云爾。」不惟舉之於其口,而又筆之於其書。噫!後之人,雖欲聞仁義道德之說,其孰從而求之?甚矣!人之好怪也,不求其端,不訊其末,惟怪之欲聞。

古之為民者四,今之為民者六;古之教者處其一,今之教者處其三。農之家一,而食粟之家六;工之家一,而用器之家六;賈之家一,而資焉之家六。奈之何民不窮且盜也!

古之時,人之害多矣。有聖人者立,然後教之以相生養之道。為之君,為之師,驅其蟲蛇禽獸,而處之中土。寒,然後為之衣;饑,然後為之食。木處而顛,土處而病也,然後為之宮室。為之工,以贍其器用;為之賈,以通其有無;為之醫藥,以濟其夭死;為之葬埋祭祀,以長其恩愛;為之禮,以次其先後;為之樂,以宣其湮郁;為之政,以率其怠倦;為之刑,以鋤其強梗。相欺也,為之符璽鬥斛權衡以信之。相奪也,為之城郭甲兵以守之。害至而為之備,患生而為之防。

今其言曰:「聖人不死,大盜不止。剖鬥折衡,而民不爭。」嗚呼!其亦不思而已矣!如古之無聖人,人之類滅久矣。何也?無羽毛鱗介以居寒熱也,無爪牙以爭食也。是故君者,出令者也;臣者,行君之令而致之民者也;民者,出粟米麻絲,作器皿,通貨財,以事其上者也。君不出令,則失其所以為君;臣不行君之令而致之民,則失其所以為臣;民不出粟米麻絲,作器皿,通貨財,以事其上,則誅。

今其法曰:「必棄而君臣,去而父子,禁而相生養之道。」以求其所謂清淨寂滅者。嗚呼!其亦幸而出於三代之後,不見黜於禹、湯、文、武、周公、孔子也;其亦不幸而不出於三代之前,不見正於禹、湯、文、武、周公、孔子也。

帝之與王,其號名殊,其所以為聖一也。夏葛而鼕裘,渴飲而饑食,其事雖殊,所以為智一也。今其言曰:「曷不為太古之無事?」是亦責鼕之裘者曰:「曷不為葛之之易也?」責饑之食者曰:「曷不為飲之之易也。」

傳曰:「古之欲明明德於天下者,先治其國。欲治其國者,先齊其家。欲齊其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先誠其意。」然則古之所謂正心而誠意者,將以有為也。今也欲治其心,而外天下國家,滅其天常;子焉而不父其父,臣焉而不君其君,民焉而不事其事。孔子之作春秋也,諸侯用夷禮,則夷之;進於中國,則中國之。經曰:「夷 狄之有 君,不如諸夏之亡!」詩曰:「戎狄是膺,荊舒是懲。」今也舉夷狄之法,而加之先王之教之上,幾何其不胥而為夷也!

夫所謂先王之教者,何也?博愛之謂仁,行而宜之之謂義,由是而之焉之謂道,足乎己無待於外之謂德。其文,詩書易春秋;其法,禮樂刑政;其民,士農工賈;其位,君臣父子師友賓主昆弟夫婦;其服,麻絲;其居,宮室;其食,粟米果蔬魚肉。其為道易明,而其為教易行也。是故以之為己,則順而祥;以之為人,則愛而公;以之為心,則和而平;以之為天下國家,無所處而不當。是故生則得其情,死則盡其常;郊焉而天神假,廟焉而人鬼享。曰:「斯道也,何道也?」曰:「斯吾所謂道也,非向所謂老與佛之道也。」堯以是傳之舜,舜以是傳之禹,禹以是傳之湯,湯以是傳之文武周公,文武周公傳之孔子,孔子傳之孟軻。軻之死,不得其傳焉。荀與揚也,擇焉而不精,語焉而不詳。由周公而上,上而為君,故其事行;由周公而下,下而為臣,故其說長。

然則如之何而可也?曰:「不塞不流,不止不行。人其人,火其書,廬其居,明先王之道以道之,鰥寡孤獨廢疾者,有養也,其亦庶乎其可也。」

翻譯:

「博愛」之謂仁,「行而宜之」之謂義,「由是而之焉」之謂道,「足乎己無待於外」之謂德。仁與義為定名,道與德為虛位。故道有君子、小人,而德有凶、有吉。

把全天下當作自己般愛護的同理心,叫做仁;依據仁心而做的行為,叫做義;持續的實踐仁義進而把它內化成絲毫不需勉強的習慣,叫做道(君子無終食之間違仁,造次必於是,顛沛必於是);讓自己的身心滿足而不需依賴外界,叫做德。仁與義是比較具體的名詞,道與德是比較抽象的說法,所以道有「君子之道」有「小人之道」,而德有吉有凶。

老子之小仁義,非毀之也,其見者小也。坐井而觀天,曰天小者,非天小也。彼以煦煦為仁,孑孑為義,其小之也則宜。其所謂道,道其所道,非吾所謂道也;其所謂德,德其所德,非吾所謂德也。凡吾所謂道德云者,合仁與義言之也,天下之公言也。老子之所謂道德云者,去仁與義言之也,一人之私言也。

老子雖然輕仁義而重道德,但並沒有詆毀仁義的意思,因為由他”常道”的觀點來看仁義確實是小了些。但一般人坐井觀天,也跟著說天小,其實天並不小。凡夫誤把表面的溫和慈惠當做仁,把小恩小惠當做義,難怪他們也跟著輕視仁義了。但這些沒讀通古聖先賢哲理的凡夫所認知的道德並不是我所說的道德。凡是我所說的道德,都是合於仁義而說的,是貫通宇宙的公論。現今那些高舉著老子招牌而論說道德的人,完全拋開了仁和義,這樣只算他個人的看法而非自古傳承下來的道德。

周道衰,孔子沒,火於秦。黃老於漢,佛於晉、魏、梁、隋之間。其言道德仁義者,不入於楊,則入於墨;不入於老,則入於佛。入於彼,必出於此。入者主之,出者奴之;入者附之,出者污之。噫!後之人其欲聞仁義道德之說,孰從而聽之?

從周朝開始道就衰落了,接著孔子去世,秦始皇又焚燒詩書,黃老之學盛行於漢代,佛教盛行於晉、魏、梁、隋之間。之後世人對於道德仁義的認知就莫衷一是,不是歸入楊朱學派,就是歸入墨翟學派;不是歸於道教,就是歸於佛教。由於彼此主張不同就各自自以為是,所以歸入了某一家,必然會批評另一家。各自尊崇所歸入的學派,進而去貶低其他的學派;依附歸入的學派,跟著就污蔑其他的學派。唉!後世子孫想要認識仁義道德,究竟要聽誰的呢?

老者曰:「孔子,吾師之弟子也。」佛者曰:「孔子,吾師之弟子也。」為孔子者,習聞其說,樂其誕而自小也,亦曰:「吾師亦嘗師之云爾。」不惟舉之於其口,而又筆之於其書。噫!後之人,雖欲聞仁義道德之說,其孰從而求之?甚矣!人之好怪也,不求其端,不訊其末,惟怪之欲聞。

道教徒說:「孔子是我們老師的學生。」佛教徒也說:「孔子是我們老師的學生。」研讀孔學的人,聽慣了他們的話,竟樂於接受他們荒誕的言論而輕視自己,也附和說:「我們的老師曾向他們求教。」這一類的話不僅在口頭上說,而且也把它寫在書上。唉!後世子孫即使有心要學習仁義道德,又能向誰去請教呢?更過分的是人們總是喜歡聽怪誕的言論,而不探求事情的原貌,更不在乎事情的後果,只要是怪誕的就夠他八卦個不停。

古之為民者四,今之為民者六;古之教者處其一,今之教者處其三。農之家一,而食粟之家六;工之家一,而用器之家六;賈之家一,而資焉之家六。奈之何民不窮且盜也!

古代的人民只有四類(士農工商),今日的人民卻有六類(儒道佛農工商)。古代負責教育人民的只佔四類中的一類,今天要教育人民的卻佔六類中的三類。但務農的只有一家,卻要供應六家的糧食;做工的只有一家,卻要供應六家的器用;經商的只有一家,卻有六家要靠他互通有無。這樣怎麼能使人民不因窮困而去偷盜呢?

古之時,人之害多矣。有聖人者立,然後教之以相生養之道。為之君,為之師,驅其蟲蛇禽獸,而處之中土。寒,然後為之衣;饑,然後為之食。木處而顛,土處而病也,然後為之宮室。為之工,以贍其器用;為之賈,以通其有無;為之醫藥,以濟其夭死;為之葬埋祭祀,以長其恩愛;為之禮,以次其先後;為之樂,以宣其湮郁;為之政,以率其怠倦;為之刑,以鋤其強梗。相欺也,為之符璽鬥斛權衡以信之。相奪也,為之城郭甲兵以守之。害至而為之備,患生而為之防。

古時候,人民的災害很多。有聖人出現,之後教導人民相生相養的生活方式。做他們的君王及師長,驅走那些蟲蛇禽獸,使人們安居在中原。天冷就教他們做衣裳,餓了就教他們農牧。住樹屋容易掉下來,住洞穴容易生病,就教他們建造房屋。又教他們做工藝,以供應人民的生活用具;教他們經商,以互通有無;發明醫藥,以救治那些夭折將死的人;制定葬埋祭祀的禮制,以增進人們的恩愛情感;制定禮節,以分別尊卑;製作音樂,以宣洩人們心中的鬱悶;制行政令,以督導那些怠惰的人;制定刑法,以剷除那些橫強的人。有人狡詐作假,就製作符節、印璽、斗斛、磅秤,作為憑據。有爭奪搶劫,就設置了城牆、盔甲、兵器來守衛。災害來了就設法去防備,禍患發生了,就知道事先要能預防。

今其言曰:「聖人不死,大盜不止。剖鬥折衡,而民不爭。」嗚呼!其亦不思而已矣!如古之無聖人,人之類滅久矣。何也?無羽毛鱗介以居寒熱也,無爪牙以爭食也。是故君者,出令者也;臣者,行君之令而致之民者也;民者,出粟米麻絲,作器皿,通貨財,以事其上者也。

現在的道教徒說:「如果聖人不死,大盜就不會消失。毀掉斗斛磅秤,人民就不會起爭執。」唉!這種說法都是沒有深思古聖先賢哲理的真諦就自己倒果為因所造成的。如果古代真的沒有聖人,那人類早就滅絕了。為什麼呢?因為人類天生就沒有羽毛鱗甲來抵禦嚴寒酷暑,也沒有野獸般的爪牙來爭奪食物啊!因此需要過群居的生活:君王負責發佈命令;臣子執行君王的命令並且領導百姓來實現君命;百姓負責生產米糧、絲麻,製作器皿,互通財貨,並供奉在上的統治者。

君不出令,則失其所以為君;臣不行君之令而致之民,則失其所以為臣;民不出粟米麻絲,作器皿,通貨財,以事其上,則誅。今其法曰:「必棄而君臣,去而父子,禁而相生養之道,以求其所謂清淨寂滅者。」嗚呼!其亦幸而出於三代之後,不見黜於禹、湯、文、武、周公、孔子也;其亦不幸而不出於三代之前,不見正於禹、湯、文、武、周公、孔子也。

君王不發佈命令,就喪失了作為君王的功能;臣子不執行君王的命令並且領導百姓來實現君命,就失去作為臣子的職責;百姓不生產米糧、絲麻、製作器皿、互通財貨來供奉在上的統治者,那整個國家就要滅亡了。現在佛教徒卻說:「要拋棄君臣關係,消除父子關係,禁絕你們相生相養的方式,以求得那清淨寂滅的境界。」唉!他們幸好是生在三代之後,沒有被夏禹、商湯、周文王、周武王、周公、孔子所貶責。但卻也可說是不幸的沒有出生在三代以前,所以沒有受到夏禹、商湯、周文王、周武王、周公、孔子的教誨。

帝之與王,其號名殊,其所以為聖一也。夏葛而鼕裘,渴飲而饑食,其事雖殊,所以為智一也。今其言曰:「曷不為太古之無事?」是亦責鼕之裘者曰:「曷不為葛之之易也?」責饑之食者曰:「曷不為飲之之易也。」

三王五帝,他們的名號雖是不同,但他們之所以能成為聖人的原因是一樣的。夏天穿葛衣,冬天穿皮裘,渴了要飲水,餓了要吃飯,這些事雖然不相同,但它們一樣都是為了滿足人類的基本需求。現在道教徒卻說:「為什麼不實行上古的無為而治呢?」就好像那些責怪人們在冬天穿皮衣,說:「為什麼不穿輕便的葛衣呢?」或像責怪人們餓了要吃飯,說:「為什麼不喝水?喝水豈不是比種五穀簡單得多嗎?」

傳曰:「古之欲明明德於天下者,先治其國。欲治其國者,先齊其家。欲齊其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先誠其意。」然則古之所謂正心而誠意者,將以有為也。今也欲治其心,而外天下國家,滅其天常;子焉而不父其父,臣焉而不君其君,民焉而不事其事。孔子之作春秋也,諸侯用夷禮,則夷之;進於中國,則中國之。經曰:「夷 狄之有 君,不如諸夏之亡!」詩曰:「戎狄是膺,荊舒是懲。」今也舉夷狄之法,而加之先王之教之上,幾何其不胥而為夷也!

《大學》說:「 古代 君王想要闡揚道德於天下的,一定要先治理好他的國家;要治理好他的國家,一定要先弄好他的家庭;要弄好他的家庭,必須先修養自身的行為;要修養自身的行為,必須先端正自己的思想;要端正自己的思想,必須先對自己誠實。」可見古人所謂端正思想和誠實,都是為了要有所作為。現在那些只為自己修身養性的人,卻拋棄天下國家,滅絕天性;做兒子的不把他的父親當作父親,做臣子的不把他的君 王當作 君王,做百姓的不做他們該做的事。孔子作《春秋》,對於採用夷狄禮俗的諸侯,就把他們列入夷狄;對於採用中原禮俗的諸侯,就列入中原。《論語》說:「夷狄雖然也有君主,但還不如中原沒有君主的時候。」《詩經》說:「夷狄應當去討伐,荊舒應當受懲處。」現今卻尊崇夷狄的文化,把它高舉到先王教化之上,那麼不久我們不是全都要淪為夷狄了嗎?

夫所謂先王之教者何也?博愛之謂仁,行而宜之之謂義,由是而之焉之謂道,足乎己無待於外之謂德。其文,詩書易春秋;其法,禮樂刑政;其民,士農工賈;其位,君臣父子師友賓主昆弟夫婦;其服,麻絲;其居,宮室;其食,粟米果蔬魚肉。其為道易明,而其為教易行也。是故以之為己,則順而祥;以之為人,則愛而公;以之為心,則和而平;以之為天下國家,無所處而不當。是故生則得其情,死則盡其常;郊焉而天神假,廟焉而人鬼享。

我所謂先王的教化是什麼呢?就是要把全天下當作自己般愛護的同理心,叫做仁;依據仁心而做的行為,叫做義;持續的實踐仁義進而把它內化成絲毫不需勉強的習慣,叫做道;讓自己的身心滿足而不需依賴外界,叫做德。講仁義道德的書有《詩經》、《尚書》、《易經》和《春秋》。實現仁義道德的方法要靠禮節、音樂、刑法、政令。人民的類別是士、農、工、商,人倫的次序是君臣、父子、師友、賓主、兄弟、夫婦,穿的衣服是麻布絲綢,居處的是房屋,吃的是米糧、瓜果、蔬菜、魚肉。先王所要教化的道是很容易明白的,先王的教化是很容易推行的。所以,實踐在自己身上,就能順利祥和;實踐在別人身上,就能博愛公正;用來修養心靈,就能平和;用來治理天下國家,就不會有不適當的地方。因此,人活著就能感受人與人之間的真情,死了就能安詳的回歸自然。祭天則天神會相助,祭祖則祖先會保佑。

曰:「斯道也,何道也?」曰:「斯吾所謂道也,非向所謂老與佛之道也。」堯以是傳之舜,舜以是傳之禹,禹以是傳之湯,湯以是傳之文武周公,文武周公傳之孔子,孔子傳之孟軻。軻之死,不得其傳焉。荀與揚也,擇焉而不精,語焉而不詳。由周公而上,上而為君,故其事行;由周公而下,下而為臣,故其說長。

問說:「這個道是哪種道呀?」我說:「這是我所說的道,不是剛才提到道教徒和佛教徒口中的道。」這個道是從堯傳給舜,舜傳給禹,禹傳給湯,湯傳給周文王、周武王、周公,周文王、周武王、周公再傳給孔子,孔子傳給孟軻,孟軻死後,就沒有人繼承了。雖然荀卿和揚雄曾從中選取了部分但選得不精,論述過但並不透徹。在周公以前,繼承這個道統的都是在上位做君王的,所以用這個道來做事業就得以實行;從周公以後,繼承的都是在下位做臣子的,所以用這個道來說服君王就能成功。

然則如之何而可也?曰:「不塞不流,不止不行。人其人,火其書,廬其居,明先王之道以道之,鰥寡孤獨廢疾者,有養也,其亦庶乎其可也。」

那麼,要怎樣才能使這個道獲得實行呢?我認為:「不把目前佛、道教徒非正信的謬論堵塞,大道就不得流傳;不禁止現在佛、道教徒非正信的行徑,大道就不能推行。必須讓佛、道教徒認知聖人的本意其實是要天下人都能修成完美的人格,燒掉那些內容荒誕不經的書,讓他們能恢復正常的居處。闡明先王的大道來教導人民,這樣就連鰥夫、寡婦、孤兒、老人、殘廢、疾患的人也都能好好生活,如此就差不多做到大道的境界了。」

* 首頁