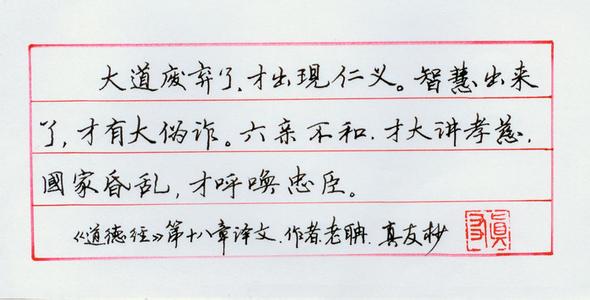

「大道廢,有仁義;智慧出,有大偽;六親不和有孝慈,國家昏亂有忠臣。」

譯文:

廢棄了自然大道,就得強調人間的真情實感、義理規範;出離了智慧明照,人間的造作詐偽也就群起而生了。父子、兄弟、夫婦,這六親無法和諧共處,這時就得強調孝道與慈愛的重要。國家昏亂不堪,這時候才有所謂的「忠臣」。

聖人之治無法維持而道德淪喪時,才會有仁義等親民的施為出現做為補救。在崇尚巧智、相較高明的時代裡,虛偽狡詐的事就層出不窮了。孝慈本來就是天性自然的表現,一點都不特別,不會引人注意 (就像地心引力,除了牛頓,一般人不會感到它的存在);只有在六親不和睦時,才比較得出誰孝順,誰慈愛。同樣的,忠也是尋常應有的行為,平常不會被突顯,只有在國家危亂時,才比較得出誰繼續在忠心為國。

老子要我們知道,維持「整體的道德」才是值得我們追求的恆久幸福。

「仁義智慧孝慈忠」本身並不是不好,只不過那是在整體失道時才會被襯托出來個別短暫的「道德殘影」。

王弼注:「魚相忘於江湖。之道,則相濡之德生也。」江中湖裡的水是那麼的豐沛,魚每天悠游其中,渾然不覺水的存在;某日被漁夫捕獲丟在道路上,這時只能相濡以沫,但他們卻愚蠢的認為彼此的口水比湖水珍貴。

道德就好比是江中湖裡的水用之不盡,而仁義只是暫時互相慰藉的一點點口水並不能持久。

藥方:

強調什麼,其實就是失去什麼,要懂得安享幸福,不要老追索幸福。大道自然,無情有情,沒有強迫,卻有道理,不用擔心。與其立志成為忠臣孝子,無寧盼望六親和順、天下太平。與其一直提醒自己要怎麼樣,不如讓自己就這樣、就這樣,如如自然。

研討:

相濡以沫

孔子見老聃而語仁義。

老聃曰:「夫播糠眯目﹐則天地四方易位矣;蚊虻噆膚,則通昔不寐矣。夫仁義憯然乃憤吾心,亂莫大焉。吾子使天下無失其朴,吾子亦放風而動,總德而立矣,又奚傑然若負建鼓而求亡子者邪?夫鵠不日浴而白,烏不日黔而黑。黑白之朴,不足以為辯;名譽之觀,不足以為廢。泉涸,魚相與處於陸,相呴以溼,相濡以沫,不若相忘於江湖!」(莊子‧天運)

翻譯:

孔子去拜訪老子請教仁義的問題。

老子說:「一個人若在播掃米糠時眯到雙眼,那他對天地四方的方向感立刻就會錯亂;若被蚊蟲叮到皮膚,就會徹夜難眠,這就是自然本性。你要談的仁義卻是要人們發憤去做超越我們本性的事,天下沒有比這樣違反本性所造成的混亂更大的了。其實我們只要使天下百姓不失其純樸的本性,就如同”君子之德風;小人之德草,草上之風必偃”我們只要控制風向百姓就會像草一般自然朝著我們要的方向動去,所以一切只要依道德而行即可,又何需像那背著大鼓到處敲打去尋找迷路的小孩一般的辛苦呢?天鵝不是因為天天洗澡才白,烏鴉不是因為天天塗色才黑。黑與白的本質,並不適合用來爭辯美醜;名譽的好壞也不適用於評斷本性的善惡。你所說的仁義就好像是在河水乾涸時,魚兒們暴曬在陸地上,彼此相互哈氣以保溼,用口沫相互沾溼來保命一般。這樣還不如就依本性而行道德,讓魚兒回到江河裡而忘了彼此相濡的好處。

* 首頁