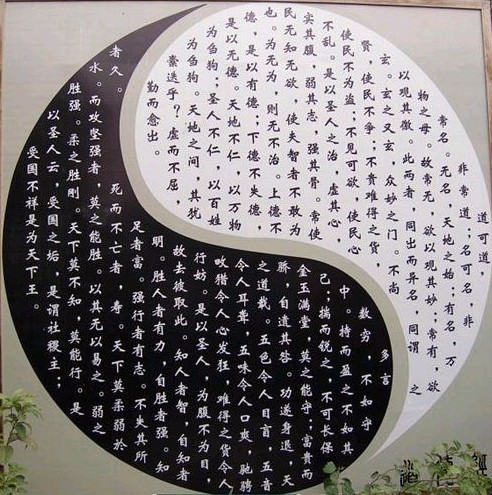

「道可道,非常道,名可名,非常名。無名,天地之始,有名,萬物之母。故常無欲以觀其妙,常有欲以觀其徼,此兩者同出而異名,同謂之玄,玄之又玄,眾妙之門。」

譯文:

「道」是可以說的,但說出來了,就不是那恆常的「道」。「名」是可以表白的,但表白出來了,就不是那恆常的「名」。在還沒有表白前,那個無分別的狀態是天地的本源;既有了表白,這個分別了的狀態,是萬物生長的母親。回到恆常而無分別的狀態,便可以觀看到道體的奧妙。經由恆常而現出分別的跡向,便可以觀看到道體的表現。無分別的狀態、有分別的跡向,兩者都出於恆常的道體;但在表白上,名稱卻是不同的。就這樣的不同而又同,我們說它叫做「玄同」。「玄同」是說在生命的玄遠之源是相通的,這便是「道」;「道」是萬有一切所依歸及開啟的奧秘之門啊!

任何一個道理如果可以把它具體的當做一個道理來描述運用,這個道理就不是能永久適用的道理;任何一個名字如果可以把它具體的當做一個名字用,這個名字也就不是能永久適用的名字。(任何具體的道理或名字都有其特定的適用時機、條件。隨著時空的演變,行之有年的道已非今日適用的道,使用已久的名也不再是現在適用的名。 就像在四季的循環中,春耕夏耘秋收冬藏,季節的名一直在變,也各有其適合的工作要做。後代的我們如果對「往聖的絕學」只是依樣畫葫蘆,而不知用心去變通恐怕就會畫虎不成反類犬了。)用「無」來描述「常道」在天地開始形成時,空無一物的原貌;用「有」來描述「常道」使天地豐盈萬有,而成為萬物之母的現況。所以,把常道當作「無」來體會,藉以觀想常道如何無中生有的奧妙 (因);把常道當作「有」來體會,藉以觀想常道表現在萬物間清楚分明的差異及其造成相互間的利害關係 (果)。「有」和「無」兩個都同樣用來稱呼「常道」,卻是這樣極端不同的兩個名字,兩者都同樣可稱得上是玄奧。這種玄奧又再玄奧的作用,正是常道妙化萬物的門徑。

藥方:

遇到了事情,要有沉默而冷靜的思考,不必急於表白。只要問心無愧也就可以了。人間事物,原只是自自然然的生長,不必在乎,但也不是不在乎,要懂得 自在、自然。「道」的門是為沉默而生長的,喧嘩的人們就讓他們喧譁吧!不是不去管他,而是要沉靜的去管他,管他就要先自在。

研討:

「道」不是用語言與文字去形容它,而是去體務大道。「名」不是長久之稱,沒有名的之物,才是天地之間的原始。人的心靈在清靜時,才能觀察萬物之本來面貌,如再深入探討,便可得到更玄妙的問題了。

制法者不制於法

古者被髮而無卷領以王天下。其德生而不殺,與而不奪,天下非其服,同懷其德。當此之時,陰陽和平,萬物蕃息。飛鳥之巢可俯而探也,走獸可係而從也。及其衰也,鳥獸蟲蛇皆為民害,故鑄鐵鍛刃以禦其難,故民迫其難則求其便,因其患則操其備,各以其智去其所害,就其所利。常故不可循,器械不可因,故先王之法度,有變易者也,故曰:「名可名,非常名。」也。

五帝異道而德覆天下,三王殊事而名後世,因時而變者也。譬猶師曠之調五音也,所推移上下無常,尺寸以度而靡不中者。故通於樂之情者能作音,有本主於中而知規矩鉤繩之所用者能治人,故先王之制,不宜即廢之,末世之事善即著之。故聖人之制禮樂者不制於禮樂,制物者不制於物,制法者不制於法,故曰:「道可道,非常道。」也。

(文子‧上禮)

翻譯:

古代聖人披散頭髮,穿著領口沒有修整的衣服來率領天下子民。由於他的恩德生養萬民而不濫殺無辜,給予恩澤而不奪取藏私,因而天下子民雖然非議他的不修邊幅,卻都感懷他的恩德。在那個時代,眾生平等祥和,萬物繁茂。鳥獸不會怕人,可以俯看鳥巢觸摸鳥兒,可以牽著野獸到處遊走。

等到大同世界衰微後,鳥獸蟲蛇都會危害人類,所以就鑄造鐵器兵刃來抵禦災難。所以當人們遇到災難就會尋求變通的方法,針對禍患來做準備,各自用他的智慧去除禍害,以獲得利益。舊有的習俗、法制器具是不可以盲目因循的,所以先王的法度都一直在變革。所以說:「名可名,非常名。」

五帝各有不同的治國之道,但他們都同樣使其恩德廣被全天下;三王成就了不同的事功,卻都一樣能名留千古,他們都是懂得因時制宜的人。就好像音樂家師曠能調和五音一樣,雙手沒規律的在琴間上下移動,拿捏的距離卻都能絲毫不差而彈奏出美妙的樂章。

所以能通曉樂理的人就能作出好音樂,而心中有所本於道的人又利用各種法規制度等工具就能治理人民。所以,先王所制定的法規,一旦不合時宜了就應該廢除;現今有好的辦法就應該彰顯它。所以有大智慧的人,要制訂禮樂而不要被禮樂限制;要制約萬物而不要被萬物制約;要制定法律而不要被法律綁死。所以說:「道可道,非常道。」

限會員,要發表迴響,請先登入