或許是松尾芭蕉寫的「奈良秋菊溢香馨,古佛滿堂寺廟深。」(《奈良古寺》)深印心中,因此今年0125就排了奈良古寺一日散策。號稱日本國起源地的奈良,古稱「大和」,面對擁有比京都更古老的文化與歷史,看的不只是古老滄桑,還要細膩地去感受千年前的生活文化,因此每一步、每一眼都是心的相印。在參訪了供奉玄奘法師頂骨舍利的藥師寺、鑑真和尚創建的唐招提寺後,短短時間吸收了太多文化歷史和千古傳說,到了與平城京一起誕生的興福寺就有種“審美疲勞”感覺,加上興福寺的門票是分開收費,所以我們付費參觀了國寶館、中金堂,其他建物只參觀外觀,用意會領略「大和」之美!。

「藤原氏的氏廟」

興福寺的發源和「藤原氏」關係密切。669年,藤原氏的始祖中臣鐮足(614-669,死前一天被賜姓藤原) 罹患重病,其妻鏡王女在當時的都城藤原宮建造了「山階寺」,祈求丈夫病癒。710年日本遷都奈良後,中臣鐮足的兒子藤原不比等(659-720)將隨遷的山階寺改名為「興福寺」,當時聖武天皇賜東金堂、光明皇后贈五重塔和西金堂,而就在天皇和藤原家族的共同護持下,興福寺在奈良、平安時代便成為日本第一貴族藤原氏的氏廟,與祭祀其祖神的春日大社(藤原不比等建造),同為藤原一族的象徵。

「法相宗的大本山」

唐玄奘(602-664)求學印度18年, 645年回到中國時,將將瑜伽行派思想傳入中國,其弟子窺基(632-682)以玄奘的翻譯與講說為基礎開創法相宗,但窺基之後,僅歷慧沼(649-714)、智周(677-733),法相宗即式微,傳承斷絕。

不過當時日本遣唐僧人唐從玄奘、窺基、慧沼、智周門下學習法相宗,歷經四次傳法建立了日本的法相宗。四次傳法中,一、二傳皆直接受傳於玄奘,以元興寺為傳法中心,稱為 “南寺傳”;三、四傳皆傳自玄奘的三傳弟子智周,以興福寺為傳法中心,稱 “北寺傳”。奈良時代,法相宗成為南都六宗之首,歷代傳承不絕,大本山為興福寺和藥師寺。

「僧兵集團」

平安時代(794-1192),因為當時的寺社擁有廣大領地且財力雄厚,為保護領地財產或為互相爭奪勢力,寺院組織有武力的「大眾」(僧兵集團),在這種時代背景下,造成寺院和神社武裝化。興福寺不只是大和一帶(現奈良)的統治者,還設有一支強大的僧兵,號稱“奈良法師”;而以比叡山為據點的天台宗大本山延曆寺之僧兵,則號稱“山法師”,興福寺與延曆寺合稱「南都北嶺」,都擁有強大僧兵,動輒出動數千僧兵向朝廷「強訴」,且延暦寺有日吉大社的「神輿」,興福寺有春日大社的「神木」,當與朝廷意見不合時,「南都北嶺」的僧眾就以春日神木,日吉的神輿為憑借,鬧事胡為,囂張的氣燄令朝廷頭痛不已。平安末年的白河上皇,就曾經感嘆自己有「賀茂川之水、雙六之賽和山法師。」“天下三不如意”。不過,令人頭痛的山法師碰到「第六天魔王」織田信長,也躲不過被滅絕山門的劫難,佛門本該清淨,延暦寺卻擁兵自重,為統一天下,信長的“滅佛”不得不為,所以在1571年9月,信長發布命令放火焚毀延曆寺,大火連燒3天,八百年基業毀於一旦!德川幕府成立後,家康頒布「寺院法度」,對寺院進行嚴格管控,僧兵集團才消聲匿跡。

附帶一提,為保衛寺內安全,不少僧人都會習武,因此也被稱為「僧兵」,但以僧人武術傳承而聞名的佛寺,則是「興福寺」。織豐時代,興福寺的僧人胤榮(1521-1607)在猿澤池中看到新月倒影,從中得到靈感而設計出中間為槍刃,兩側配上月牙型鉤鎌,用以勾扯敵人兵器或直接割擊對手的十字形槍矛,即「鎌槍」,或稱「十文字槍」,然後據此,由原本的槍術中創立了「刺即成長槍,斬即成剃刀,割即成鉤鐮」的「寶藏院流槍術」。話說,李白見倒影,吟哦出「舉杯邀明月,對影成三人」的千古名句,佛家也有「千江有水千江月,萬里無雲萬里天」的偈語,但胤榮見倒影卻聯想月牙型鉤鎌,由此可見興福寺僧兵的強悍好武。

關於「鎌槍」有一件有意思的事,用來製作「鎌槍」槍柄的木材,最佳的是橡木,因為槍柄要有回彈力,太硬很容易斷裂,太滑很難抓住,橡木的硬度和彈性皆十分適合,但是橡木林愈來愈少,所以從2013年開始,寶藏院流槍術在九州“眾籌植樹”,不過橡樹成長到可以用來作槍柄,需30至50年的時間。

話說回來,擁有強大勢力的興福寺一度與延曆寺形成南都北嶺的對抗局面,之後又與平清盛起衝突,平清盛甚至有廢除「南都北嶺」寺領荘園的意圖。平安時代末期 (1180年),以仁王及源賴政舉兵反對平家,平清盛命第五子平重衡(1157-1185)平叛,重衡率4萬大軍向南都進發,在奈良與僧眾及叛軍交戰時,平重衡下令放火燒了園城寺、興福寺、般若寺,這次事件後來稱為「南都燒討」,被認為是平家最大惡行之一。而這把火,不僅讓興福寺成了反平家勢力的一員,平重衡也被認定是焚燬南都寺院的罪人,因此當平重衡被俘後,應南都僧眾要求,將他從關東鎌倉引渡到南都,於木津川畔斬首。

附帶一提,重衡不只曉勇擅戰,也是風流倜儻人物,他被羈押在鐮倉時,曾與女官千手姬夜宴唱和,千手姬唱:「同宿一樹之蔭,同掬一河之水,莫不是前世的緣份。」(《白拍子》),重衡唱的是一首古歌:「燈暗兮,數行虞姬淚;夜闌兮,四面楚歌聲。」將大勢去矣的心情賦之於奈若何!而與重衡僅幾曲之緣的千手姬,聽聞重衡被押往奈良斬首,便出家為重衡的來世祈福。

關於「南都燒討」,在《平家物語》裡有比較詳盡的描述,據載,奈良僧眾聚集騷動,朝廷幾次派使者前去安撫,但是南都僧眾先是置若罔聞、然後起哄剪掉使者髮髻,最後又做了一個木球說是平清盛的頭,讓人嚷著說:「打呀,踩呀!」平清盛獲悉後,於是派“備中國住人瀨尾太郎兼康”(沒錯,名字就這麼長) 帶五百多人馬去平息南都騷亂。臨行前,平清盛還囑咐兼康:「一定要注意,即使僧眾有些胡鬧,你們也不可隨意動武,既不要披甲冑,也不要帶弓箭。」但南都僧眾不僅捉了六十多個兼康部下,且將他們統統斬首,首級掛在猿澤池畔。平清盛聽了十分憤怒,是可忍,孰不可忍,這才說:「那麼,就進攻南都吧。」

於是平家四萬人馬分作兩路,官軍騎馬衝殺;南都僧眾共七千多人,都是徒步、手持腰刀,二方從卯時開始交戰,一直戰到天黑,僧眾幾乎全部戰死,到了晚上,因為天色太黑,平重衡站在般若寺門前說“點起火來”,一名差役就劈下一塊木頭做成火把將民房點燃,火勢在強風助燃下,許多伽藍都燒起來,東大寺的金堂、法華堂、二月堂、正倉院和興福寺的東金堂、講堂、北圓堂、南圓堂等38處全部焼毀。

“點起火來”這句,平重衡後來曾對源賴朝說是「事出意外,竟至焚燬了伽藍寺院,這也是沒有辦法的事。」可見他本意或許只是點火照明,卻被差役解讀成放火。總之,“點起火來”最後變成「春日野之露水為之變色,三笠山之風如泣如訴」的南都燒討,更悲傷的是,在火中燒死的多是修學佛法的學僧以及稚男幼女,一些獨一無二的佛像、寶物、經卷也都在兵火中付之一炬。

燒燬南都後,1181年平清盛沒收東大寺與興福寺的莊園、寺領,更換別當、僧綱等,並否決寺院再建。但是,同年平清盛突然病死,死因是高燒,其灼熱之狀,據說侍從以冷水澆於清盛身上,冷水亦變成熱水,於是人們謠傳這是對南都燒討的「佛罰」,平清盛之後的繼任者平宗盛,為消除謠傳穩定大和地區,遂撤回對東大寺、興福寺等南都諸寺的處分。興福寺雖然被平重衡燒光殆盡,但於鎌倉時代,在別當信圓復興之下進行重建,立下現在建築群基礎,源賴朝建立鎌倉幕府之後,興福寺被授予大和守護的權限。

源平合戰之後,戰國時代的戰火及天災對興福寺多少造成不同程度的毀損。江戶時代,德川家康曾對興福寺重新護持,目前看到的國寶級建築大部分是1717年江戶時代重建,現存的金堂、東金堂、南圓堂、北圓堂、五重塔、三重塔、大禦堂等建築物中,三重塔為鐮倉中期重建、東金堂和五重塔為室町時期重建。

明治初年,政府推行「廢佛毀釋」運動,是興福寺繼「南都燒討」後第二次大劫難,神佛分離令導致與春日大社脫離,僧侶全部被迫還俗,寺産大部份遭到沒收,因此不得不在1871年廢寺,五重塔甚至被以250日元的拍賣價格賣出,當時買主為了挑出金屬物件,還一度想將五重塔燒毀,幸虧附近居民擔心大火延燒才作罷,五重塔也才躲過一劫保存至今。之後直到明治30年頒布「古社寺保存法」,興福寺才慢慢走上復興之路,且以作為法相宗大本山之一逐漸得以重建。

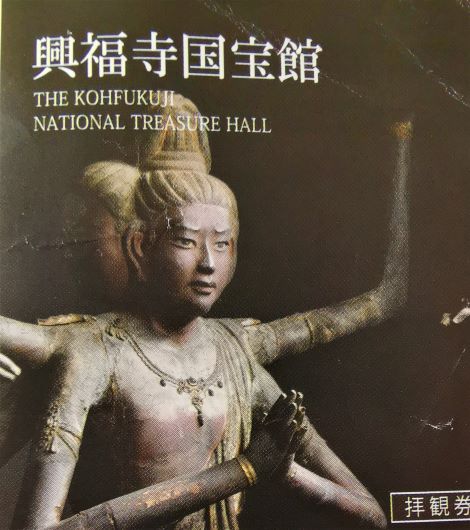

興福寺擁有許多國寶和重要文化財,據統計日本國內約17%的國寶佛像保存於該寺。興福寺國寶館建於1959年,原是興福寺僧人的食堂,後被改建成收藏古物的博物館,裡面收藏許多八世紀以降的佛雕,其中最著名的是高達 5公尺的千手觀音木像、比興福寺歷史更久遠的銅造佛頭、木造法相六祖坐像(日本法相宗 6 位得道高僧),有三頭六臂的「阿修羅」像。製作於734年的阿修羅像是「乾漆八部衆立像」之一。「八部眾」就是中文裡的「八部天龍」,指佛教護法隊伍中以天、龍為首的八種神話種族,佛經上講的阿修羅一部,男的皆醜,女的皆美,但興福寺國寶館裡的阿修羅像,卻被雕成面貌俊美的美少年,有「天平の美少年」之譽,是奈良時代佛像雕刻的代表作之一,也成為千年來不解的謎。有研究認為阿修羅的三頭,是表現阿修羅皈依佛法後產生的轉變,其三張不同表情的面相,「正面悲、左面反抗、右面苦惱、以眼睛的位置來看,從左右到正面,正好是從兒童長大到成人的相貌」(東京大學 「原島」 先生的看法)。2017年時,使用AI人工智慧對200座以上的佛像照片進行分析,結果多數佛像的表情為「中立」,但興福寺阿修羅像正中央面容表情,同時含有「悲傷」與「歡喜」2種相反的表情,從正面右側看是「悲傷」,從左側看是「歡喜」,年齡分析結果則是23歲。

寶物館南側是奈良地標之一的「五重塔」以及「東金堂」。東金堂是726年時聖武天皇為元正皇后祈禱發願而建,外觀是仿造「唐招提寺」金堂的天平建築樣式。現在看到的東金堂重建於1915年,採「廡殿頂」(四面坡形式)屋頂建築,已被指定為日本國寶。堂內供奉「薬師如來坐像」和「日光・月光菩薩立像」等重要文化財產,以及「木造文殊菩薩坐像」、「木造維摩居士坐像」、「木造四天王立像」、「木造十二神將立像」等國寶。興福寺最輝煌的時期有三3座金堂,以在院內所建方位命名。現在唯一倖存只有「東金堂」,自從「中金堂」於1717年燒毀後,東金堂就一直是興福寺伽藍群中最重要的建築。

興福寺內最明顯的建築物就是五重塔,建於730年(奈良時代),為光明皇后發願所建,塔建造後曾六次遭火災燒毀,現在的五重塔重建於1426年(室町時代)所重建,以平瓦與丸瓦交互組成的「本瓦葺」屋頂等建法,塔高50.1公尺,是日本現存五重塔中排名第二高,第一高是高約55公尺的京都東寺五重塔。興福寺的五重塔現在作為古都奈良的象徵 (埋藏了佛教釋迦牟尼遺骨),被指定為日本國寶。梁思成在中國建築史中就有提到該塔「上纍金盤、下有重樓」是最為典型的中國式樓塔。

中金堂為藤原不比等建造,建立之初的規模在奈良時代所有的寺院之中排名第一,之後,中金堂被燒毀6次,但都又重建。享保2年(1717)中金堂再次被燒毀,這次一直到1991年才啟動中金堂重建計畫,2018年10月,耗資約60億日幣、暌違了近300年的中金堂重新出現在世人面前。在重建的過程中,興福寺堅持根據史料考證,由寺社建築專門的「宮大工」們,以傳統的木工技藝重現奈良時期的天平建築風格。

五重塔正西的八角頂殿堂叫南圓堂(「南都八景」中的「南圓堂藤」),初建於813年,為藤原冬嗣所建,是日本最大的八角圓堂。不過現在的南圓堂是1789年重建,堂內供奉著本尊不空羂索觀音像、法相六祖坐像和四天王像。

北圓堂創建於721年,為元明大上天皇和元正天皇在藤原不比等週年忌辰時發願而建,被盛讚為日本現存八角圓堂(八角形佛堂)中最美的一座,現在所見的堂重建於1210年,仍保有本瓦葺屋頂等創建當初的樣貌。堂內供奉著本尊彌勒如來像、無著菩薩像、世親菩薩像和四天王像,雕像均出自慶派佛師運慶之手,兩堂內部平時不公開,但每年10月至11月之間會特別開扉供人參觀。三重塔創建於1143年,為崇德皇后所建,現今所見的建築是1180年重建。三重塔和五重塔的屋頂建築樣式皆為本瓦葺建法。

看了五重塔後,從「五十二段」階梯下來就到了建於749年(天平21年)的「猿澤池」,這是興福寺舉行放生會儀式的放生池。放生池塘周長360公尺,種滿了稱為采女柳的柳樹,“興褔寺五重塔倒映在池面”被列入「奈良八景」之一,猿澤池亦以龜著名,池中可見各種不同品種的龜在池中悠哉游泳。關於「猿澤池」,有一則「采女傳說」,據說有一位愛慕天皇的采女,因失寵而在猿澤池投水自盡,天皇經人稟奏才知采女以死殉情,於是便到猿澤池令眾人詠歌悼念,柿本人麻呂吟道:「猿澤池藻亂相纏,忍看吾愛秀髮散。」天皇也吟曰:「池藻水不乾,猿澤令人憾。」藤原清輔也在《小倉百人一首》第八十四首〈詠奈良猿澤池〉,寫下:「昔日苦與痛,今時輕鬆看。」而後來的人則修造了一座「采女神社」安慰她的靈魂。

「猿澤池」另外還有「七不思議事件」傳說,大約意思是:

澄まず

濁らず

出ず

入らず

蛙はわかず

藻は生えず

魚が七分に水三分

中文大概是:猿澤池的水不清澈、不混濁、沒有河川流入、也不流出、沒有青蛙、不生藻類、魚佔七分而水佔三分。

從大阪回來後,疫情快速在世界各地蔓延,驛動的腳步不得不在新冠前面停住,忽忽數月,明天即是夏至。這近半年,一如既往,晚上或安安靜靜的閱讀,把小日子過得如“奈良秋菊溢香馨”般地悠長淡遠,或緩緩慢慢的筆耕深化思緒。而寫著寫著,通過“古佛滿堂寺廟深”,似也領悟「一切有為法,如夢幻泡影,如露亦如電,應作如是觀。」