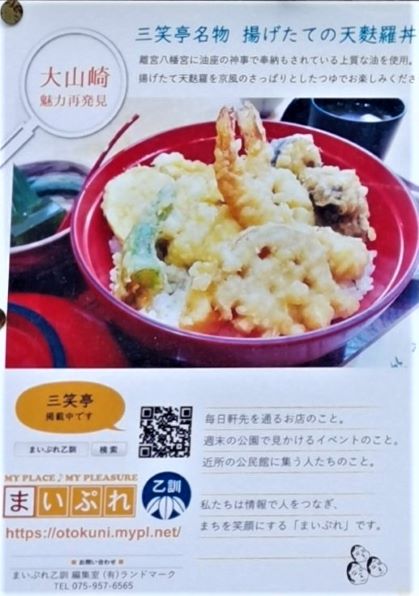

0123小年夜的“山崎一日散策”那天,我們參觀完「山崎美術館」已經是下午一點多,遂前往「三笑亭」午餐,這間料亭是我之前在網路上看見的,因「三笑亭」三字古樸而深印腦海,這次來到山崎、且在我們下一站「山崎酒廠」的西國道路上,一切都是剛好的順當,當然欣然前往!「三笑亭」開業於明治時代、距今已有150多年歴史的,創業時是間料理旅館,現在則是天婦羅專門店。

二層樓木造建築的「三笑亭」,店面小小的,當我們拉開木門魚貫進入,突然出現的客人似乎將坐著讀報的婦人嚇一跳,看她趕忙起身招呼的模樣,讓我們也有些懷疑是否已過了營業時間,幸好還接受用餐,否則又要走回冷颼颼的街道上。

整間店只有我們四個客人,雖然婦人非常親切,但空氣感還是有點僵硬,等放好背包、脫下大衣在吧檯坐定後,婦人貼心地送上熱茶、遞上菜單,菜單一目了然,只有4個品項,不過或許已過了用餐時間,因此只有天丼可選。

確定4份後,婦人忙去,我們彼此小聲交談,此時見一位老爺爺親自下廚料理炸物,我察覺到他是等客人坐定後才開始處理,這點讓我撇除了“會不會是雷店?”的不安心感,吧檯位子讓我們清楚看見他有條不紊的料理節奏,於是視線就隨著他沾麵衣、入鍋、起鍋移動,後來才知道,他是「三笑亭」四代目,在後面廚房幫忙,間或出現在前面的年輕兒子是第五代。

亭主爺爺很健談,一直用簡單英語和我們溝通,不過不知是天氣太冷了呢,還是怎麼了,店內空氣感一直熱不起來,幸好天丼上桌後,氣氛也開始溫暖起來。用餐到一半,哥哥湊過頭來說這是他吃過最好吃的天丼,顛覆他對“天婦羅=油膩”的印象,他之前不愛天婦羅,因為炸物油膩,但「三笑亭」的天婦羅麵衣輕薄,天汁獨特,不僅潤而不膩,且有淡淡油香,而吸了天汁的米飯,軟硬度剛好,哥哥為了對廚師表示無言的敬意,還把一整碗丼飯吃得乾乾淨淨。

附餐的味噌湯也是絕佳的美味,有點意外熟悉不過的滋味也能煮得那麼好喝!「三笑亭」的味噌是白味噌,特別的是在湯裡加了甘酒,喝到最後可以聞到很淡很淡的酒香,肚子也變得很溫暖。

一般說來天婦羅的美味來自麵衣、油和油溫火候,「三笑亭」用的油是「離宮八幡宮」的油,所以也稱“離宮天婦羅”。

話完家常版的遊記後,就接著寫“跟著旅遊長知識”唄~

先說天丼的“丼”,我們一般念成「ㄉㄨㄥˋ」,但在《說文解字》裡它有ㄉㄢˇ和ㄐㄧㄥˇ二種念法,念ㄉㄢˇ,意指「投物井中聲」;念ㄐㄧㄥˇ,是井之異體。日本的丼(どんぶリ)指的是碗的意思,而把配菜放在飯和麵上的食物叫做「丼物」,或稱「蓋飯」,通常丼物會依照裝盛的食物名稱來命名,常見的有勝丼(炸豬排,1913年時發明)、親子丼(混合雞肉與雞蛋,1891年發明)、鰻魚丼、天丼(炸天婦羅飯)等。

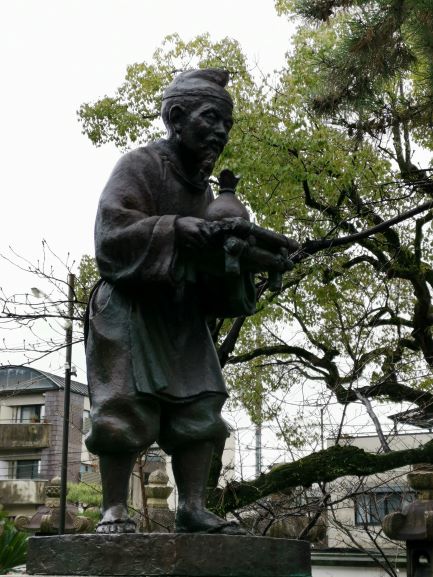

說到天婦羅,它是江戶三味(壽司、天婦羅、蕎麥麵)之一、也是最早的「洋食」之一。在15-16世紀「大航海時代」,葡萄牙將火槍鐵炮、宗教文化、食材和料理方式傳入日本,雖然關於“天婦羅”一詞的起源說法很多,但一般認為天婦羅是源自葡萄牙語的「Tempora」發音,據說當時的葡萄牙人在「大齋期」禁食畜肉,在這段期間,葡萄牙船員會油炸鯡魚食用,由於簡單易做,日本人也開始學習葡萄牙人用油來炸蔬菜或魚肉。而根據喜田川守貞的《守貞謾稿》記載,江戶時代用來製作天婦羅的材料有江戶近海的星鰻、草蝦、小鯽魚、赤貝等海鮮。

日本不食用牛馬犬雞的原因是,天武天皇在675年下達《禁止殺生肉食之詔》(「禁肉令」),之後飲食就以蔬菜和魚肉為主,一直到明治時代才解除禁殺生令,時至今日,天婦羅的食材基本上還是以蔬菜與海鮮為主。話說,日本的料理多以水煮的方式為主,料理用油的歷史尚淺,原因一是油料作物較少,缺乏植物油,油屬於高價食材,當時油的主要用途是作為燈油,用在料理的機會不多,原因二是沒有耐高溫的鐵鍋,故天婦羅並不普及,直到江戶時代以後,因為市面出現低價的菜籽油,加上江戶川開通(1640年)運輸便利,原本也是奢侈品的醬油,才慢慢普及到尋常百姓家,天婦羅也才漸漸成為日本庶民美食。順帶一提,江戶初期,江戶和大阪人的日常用品都依賴京都供應,大型商號也都是由京都人掌控,從醬油開始,江戶人逐漸能自己生產、製造商品,不需仰賴京都供應,也開始形成所謂的「江戶文化」。

一般認為,1669年出版的《食道記》是最早記錄天婦羅「てんぷら」一詞的典籍、和現在天婦羅料理方式幾乎完全一樣的記載是1671年的「料理獻立抄」(日本第一本食譜)、記載了完整的料理方式則出現在1748年出版的《歌仙の組糸》。

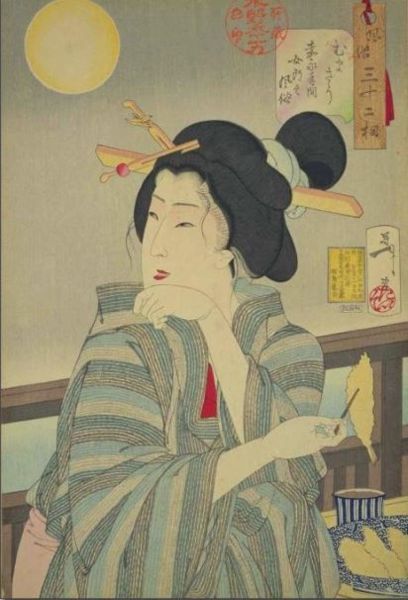

在食譜大熱的江戶時代,天婦羅變成江戶屋台(路邊攤)的人氣料理後,也出現在喜田川守貞的《守貞謾稿》、齋藤月岑的《東都歲事記》、歌川國芳畫的《園中八撰花 松》、月岡芳年所作的《風俗三十二相》、諷刺小說《江戶久居計》(天婦羅被小狗偷吃的插圖)、《近世職人盡繪詞》(戴著面罩的武士蒙面買天婦羅的插圖)、山東京傳的「天婦羅的滋味」…等,這些散文、小說或繪圖,都生動地描繪出江戶時代的人多愛天婦羅。

現今,在東京有「江戶前料理三神」,分別是「壽司之神」小野二郎、「鰻魚之神」金本兼次郎和「天婦羅」早乙女哲哉。關於天婦羅,早乙女哲哉是這樣說的:

「我每炸一個天婦羅,必然會去找出它最完美的平衡點,多一分少一毫都不行。不能只是差不多程度,而是要追求剛剛好的那個點。這必須將種種的可能性都列入考慮,最後才有辦法炸出完美的天婦羅。為了這個目標,我賭上一切。

光說到麵粉好了,不管是麵粉的形態、所含的水量,以及溶解後經過的時間長短、氣溫、使用的頻率……等,都會導致它產生急遽的變化。就連使用的油品,也會因為倒入鍋中的時間和溫度發生不同的變化。而說到魚,更是環肥燕瘦大不相同,每一條魚都需要專屬的對待。

在這些充滿變數的條件中,我必須將各種可能性事先設想好,才有辦法判斷眼前的魚要怎麼做才能呈現最完美的狀態。我如果沒有事先把這些事全部想過一遍,就無法下手油炸。剛剛前面所提到的「我可以萌生出兩百種至三百種不同的想法」,指的正是這樣的事。」

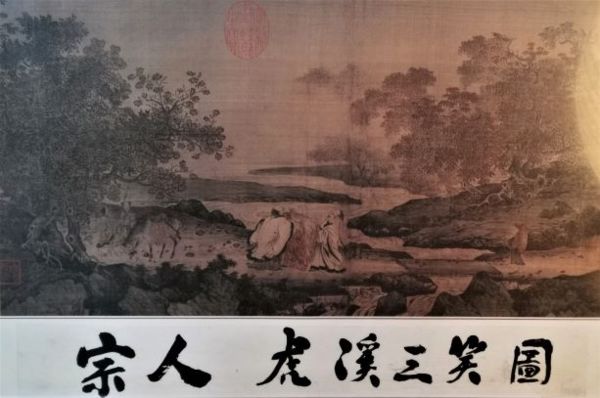

附帶一提,在踏入「三笑亭」前我對“三笑”一詞很是納悶,後來在裡面看到一幅「宋人虎溪三笑圖」(真蹟收藏於台北故宮博物院),心裡有些明白,料亭的初代想必是很有文化涵養的人。這幅畫為宋人所繪,圖中開懷仰頭大笑的三人分別是和尚慧遠(334-416年)、道士陸修靜(406-477年)、儒生陶淵明(365-427年),這一僧一道一士隱涵了儒、釋、道三家融合的思想。

關於三笑故事,諸書采錄頗多,廣為流傳有二,〈蓮社圖記〉中提到:「道士陸修靜,居簡寂觀,亦常來社中,與遠相善,遠自居東林,足不越虎溪,一日送陸道士,忽行過溪,相持而笑,又嘗令人沽酒,引淵明來,故詩人有:愛陶長官醉兀兀,送陸道士行遲遲;沽酒過溪俱破戒,彼何人斯師如斯。」又〈廬山記〉:「慧遠法師廬山阜三十餘年,影不出山,跡不入俗。送客過虎溪,虎輒嗚號。昔陶元亮居栗里,山南陸修靜,亦有道之士。遠師嘗送此二人,與語道合,不覺過之,因相大笑。」

不過,經考證,慧遠、陶淵明時代同,所居之廬山與潯陽亦相近,二人或有交遊,但慧遠去世三十餘年後陸修靜始到廬山,所以三人修好,當為後人擬託寓意之虛構。而或許三笑逸話深入人心,後人就在他們分手的廬山東林寺前修建了「三笑亭」以示紀念,甚且清朝督陶官唐英(1682-1756年)在三笑亭聯云:

橋跨虎溪,三教三源流,三人三笑語。

蓮開僧舍,一花一世界,一葉一如來。

說到這幅「宋人虎溪三笑圖」,就必須一提盛唐田園詩人孟浩然的《晚泊潯陽望廬山》,詩中的遠公就是慧遠,東林精舍為廬山東林寺。

掛席幾千里,名山都未逢。

泊舟潯陽郭,始見香爐峰。

嘗讀遠公傳,永懷塵外蹤。

東林精舍近,日暮空聞鐘。

話再說回「天婦羅」,自有這道日本國民美食以來,眾人或考據由來歷史、或稱頌平實味美、或究其火候食材,但獨有一人的食後描述令人仰之彌高,堪比「食神」裡的「黯然消魂飯」~ 這人就是法國哲學家羅蘭巴特,他在六零年代三次受邀赴日本參訪,返國後於1970年出版《符號帝國》(L’Empire des signes),全書共二十六則「斷片」式的喃喃喋喋隨筆。關於天婦羅,巴特在〈第七章 間隙〉寫下:「那股新鮮氣息,麵粉炸出來的紋路,流動在天婦羅之中,它真正的名稱應該是邊緣尚未滿溢出去的中空間隙,或是說,空無的符號。」

哲學家的思維深刻妙趣如此,我們咬下的是麵衣,但巴特卻掏空了外層形式的意義,召喚出“空無的符號”,在文化撞擊的力道下,他用美食家的飲食印記,印證了哲學家眼裡的日本文化,然後冷眼透視、創造一種出「開悟」的書寫。