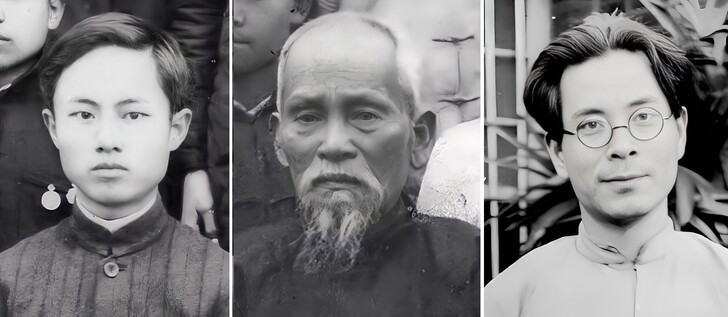

左起曹賜瑩、楊錫侯與楊雲萍。士林舊街曹永和院士父親曹賜瑩儒教傳家,外雙溪楊錫侯隔代傳漢學與楊雲萍,雖然曹賜瑩接受殖民地國語學校教育、楊錫侯為區長與學務委員,難謂他們真心認同日本殖民統治。

「認同」是很複雜的心理狀態,學者對「國家認同」定義為:個人對國家的確認與歸屬,深層的話在危機時願意犧牲自我。在臺灣而言,這是比較複雜的情況,國家認同屬於政治面,如清朝割讓臺灣給日本帝國後,會產生認同清朝或認同日本帝國之辨,雖然同屬黃種人,但在民族的組成而言,臺灣主要是來自福建與廣東的漢人與其後裔,和部分原住民族,日本帝國則是大和民族,原有的生活文化層面差異甚大。「國家認同」內,可能又混雜著「民族認同」、「族群認同」、「文化認同」,甚或「教育認同」、「現代化認同」、「科技認同」等不同層面的論述。

大部分有關「認同」的研究在探討課堂教育、教科書與潛在教育上的內容,極少看到分析在日本殖民統治不同時期中,「本島人」的「國家認同」或其他層面認同的改變。或者,這是無法得到正確答案的問題,在日本殖民後,沒有內渡者,只能「認同」日本帝國,只有極少數未內渡的「本島人」自我認定為「遺老」,在缺乏言論自由的殖民地統治下,這可以算是「消極認同」了。大部分仕紳等社會頭人、意見領袖都被納入到廣義的殖民地治理團體中,扮演著不同的角色,如街庄長、保正、學務委員、參議員、公學校教師或基層的公務員,或接受紳章者,不管內心是否如黑屋久三郎在1895年調查所指稱的機會主義者。

士林的仕紳門未見遺老型的人物,曾參與抗日的陳登元進士,受盡日本官員屈辱後回歸福建原鄉,但留下子姪陳兆鸞、陳朝魁參與殖民地教育。長子長孫潘光松被殺的士林潘家還是依舊參與士林與北投的地方治理。地方文教世家-士林舊街曹家,曹永和院士的父親曹賜瑩國語學校師範部畢業,家裡完全依照儒家傳統教育晚輩,家裡還掛著孔子像呢!外雙溪楊錫侯是潘永清之後士林的文教頭人,長子楊敦謨在1897年就入學國語學校第一附屬學校,是八芝蘭公學校第一屆本科畢業生,與楊敦謨同屆畢業的林振聲,還是楊錫侯幫忙勸服其父母才得以上學。基於楊錫侯隔代傳漢學給孫子楊雲萍,使之成為文史大家。這些日本殖民地前期的情況,只能解釋這些家庭認知到時代的改變、新教育在殖民地的關鍵地位,他們家在節慶時還掛上日本國旗呢!並不能說他們就真心「認同」日本帝國的統治。

1936年(昭和11年)士林公學校保護者(家長、監護人)會役員(類似現在的家長會幹部)名冊中的漢人:會長何炳奎、副會長林振聲、顧問潘光楷,評議員與理事數十人中,除了何炳奎外,都是1928年以前八芝蘭公學校/士林公學校的畢業生,他們是1920-1930年代士林的代表人物。他們同時具有漢學的底子、受殖民地雙語教育,恰逢這時期臺灣升學機會日漸完備,部分畢業生還可以到日本留學,這時期臺灣的交通與工商事業日益發展,他們事業有成,或當地方公職、醫師、公學校教師,或從事工商實業。他們當然瞭解殖民地教育的不平等,但是事業成功、地位崇隆,應該是滿意自己努力的成果,對當下的環境與社會應是肯定的。

這批保護者和其他在這段期間公學校畢業,而事業有成者,在戰後國民政府的治理期間,大部分都能持續服務與發展,例如長期服於務教育界者,後來陸續都當了校長,例如劉禮榕、潘阿鹿、蘇進傳、潘銀貴、曹賜土、何振添、賴振成、何江山、曹賜楚、許乾元、張阿維、吳景星、李瑪珯、陳玿光等人。有些走入到政界,如簡檉堉、劉禮榕、徐錦來、潘渠源、潘迺賢等人,醫師律師等自由業者則繼續開業。對於這批具有漢學底子而事業有成者,政府的轉換並不構成威脅、或認同的障礙。

問題是殖民地教育的中期雖然建置了升學的管道,本島人升學相對於日本籍學生還是很不公平,部分沒有接受到更好的教育,在社會的競爭上就成為弱勢。許佩賢(2014)根據《臺灣教育》1931年的文章形容公學校畢業生:自以為為是「高級青年」,高不成低不就,整天遊手好閒。所形容的學生應該是認同公學校教育的、或認同殖民地政府的。當二戰結束面臨政府轉換時,這批學生人到中年,事業不順,對生活的挫折可能更甚於後來皇民化時期受教育的學生們。

至於後期皇民化時期,將本島人加速鍊成日本的「皇國臣民」,講日語、信仰「日本神道」、忠於天皇,這時期日語的普及率增加了,認同日本帝國的學生必然超過前期,但是面對戰爭的迫近,造成社會資源的匱乏,甚至被徵召入伍,他們在戰前沒有多少社會發展的機會,在戰後還得面對經濟的困頓、前後國家認同的落差,應該是最徬徨的一群。

前述討論主要針對不同時期士林的菁英份子或意見領袖,如果面對的是普普通通的學生與家庭,或那些未曾入學者,就是祈求平安溫飽而已,可能就不太能講究國家、民族、文化等認同論述。日本殖民地政府對於臺灣衛生的改良、新式教育的推動、交通建設與經濟發展,雖然都著眼在殖民統治與資源的獲取,特別是在1920-1930年代,社會的發展仍是民眾最有感的。後期面對戰爭時期,躲防空洞、上戰場、物資配給的窘迫生活,他們也無從表達反對,只能忍受。就如同中國大陸朝代更迭,平民百姓只能苦等烽煙平息。

1944年(昭和19年)士林國民學校畢業紀念冊中,只有一位本島籍教師沒有改日本姓名,是否可以說漢人教師們幾乎全認同日本天皇、日本帝國?就算百分之百認同,也僅代表少數菁英,更何況戰後教師們就立即改回舊名,重新拜祖先牌位,過回閩南人的日常。該年度畢業學生最多也只有8.4%改了日本姓名,那是皇民化時期的末年啊!當年的學生回憶:在學校被逼講日語,回家不都講回閩南語。經過皇民化時期的「寺廟整理」後,現在還有多少人會相信日本的「神道」?

觀察筆者的長輩們,他們都在皇民化時期受教育,好不容易考上工專、商專、臺北第三高女,有些還當過幾個月的兵,沒真正上戰場就因戰事結束被撤回,戰後他們會熱情招待日本籍的老師與老同學,寫日文比中文流利,會唱些日本歌謠,平常除閩南語外會講幾句日語,還會罵聲「八格牙路」,生活上拜祖先、拜菩薩媽祖、吃臺灣菜、看農民曆、過農曆節日,純粹的閩南人習俗,要長輩們怎樣回答這些複雜難辨的「認同」問題?!

西方白人國家在亞洲的殖民地,只求掠奪經濟資源,不去搞同化,黃色人種怎樣同化也不會變成白人。日本殖民地就不同,同樣是黃色人種,對新國土永久持有的打算,當然要進行同化教育,殖民地政權只維持五十年,快速的認同更換,特別是在皇民化時期受教育者,造成個人前後認同的壓力。最受日本殖民政府重視的本島籍教師柯秋潔,兒子曾服務香港與廣東日本占領區、負責恢復電力,但是他的侄兒柯文質雖然留學日本,在抗日戰爭中擔任情報員,犧牲後入祀忠烈祠;邱有福邱有才家族邱鸞鳳隨日本留學的夫婿至廣東中山大學任教,抗戰時移居大後方。除個人外,家庭不同成員或不同族群認同的落差,持續困擾著人們。

參考文獻

川路祥代,2002,殖民地臺灣文化統合與臺灣傳統儒學社會(1895-1919),國立成功大學博士論文。

鍾淑敏、詹素娟、張隆志,2010, 〈曹永和院士訪問紀錄(口述歷史專刊5)〉,中央研究院臺灣史研究所。

許佩賢,2014,日治中期的公學校畢業生與臺灣社會,《國史館館刊》,第41期,頁133-156。

井上一宏,2009,日治時期臺灣人民國家認同之探討—以公學校修身教育為主,國立臺灣師範大學 碩士論文。

蔡元隆,2008,日治時期嘉義市公學校的思想掌控及學校生活之研究,國立嘉義大學 碩士論文。