就楞嚴經、咒與AI(ChatGPT)的對話-11

慧本(Morgan) 2025 05 03

於台灣新北市林口大未來

十ㄧ、誦楞嚴咒時需否觀想大白傘蓋護持

Morgan:念咒時是否都需觀想大白傘蓋護持?

AI(ChatGPT):

不一定每次念咒都必須觀想大白傘蓋,但如果希望得到更強的護佑與加持,觀想大白傘蓋是非常有幫助的。這取決於你的修行目的與當下的需求。

1. 何時適合觀想大白傘蓋?

(1)保護自己與家人時

• 若擔心負能量、業障、病氣、煩惱影響自己或家人,可以觀想大白傘蓋放光,形成保護力。

• 特別是在身體虛弱、精神低落、環境不清淨時,更適合這樣的觀想。

(2)修法時避免干擾

• 念楞嚴咒時,有時會遇到「雜念多、昏沉、突發干擾」的狀況,這時候觀想大白傘蓋能幫助穩定心神,增強法力。

(3)在陰氣重或能量不穩的地方

• 若在醫院、墓地、戰場、陰氣重的地方持咒,觀想大白傘蓋能幫助淨化場域,避免外靈干擾。

(4)回向眾生時

• 若念完楞嚴咒要回向法界眾生、家人、朋友,可以觀想大白傘蓋的光明普照,讓更多人受益。

2. 什麼時候可以不特別觀想大白傘蓋?

(1)專注於誦咒的音聲時

• 若想全神貫注在咒音與心性相應,可以單純持咒,不必特別觀想。

• 當內心已經安住於清淨、無分別」的境界,持咒本身就能形成保護力,不一定要刻意觀想。

(2)修行深入時

• 如果持咒已經達到「念咒即是光明現前」的境界,內心自然安住於法界光明,則咒音本身即為大白傘蓋的加持,不需要額外觀想。

3. 如何觀想大白傘蓋?

如果希望加強護持力,可以這樣觀想:

1. 觀想一頂巨大的「白色光傘」,如同佛陀的「法身光明」,覆蓋在自己與家人頭頂,擋住一切干擾與負能量。

2. 白光從傘蓋流瀉而下,淨化身心,讓內在與周圍的環境變得清淨安詳。

3. 觀想大白傘蓋內含「楞嚴咒的光明」,當念誦咒語時,光明愈來愈強,護佑自己、家人、眾生。

4. 若要回向,則觀想大白傘蓋的光明擴展出去,覆蓋整個城市、國家、法界,讓一切眾生都得到平安與利益。

結論

• 如果希望增強護佑力、淨化負能量,或保護自己與家人,觀想大白傘蓋是很好的修行方式。

• 但如果專注於持咒、安住於清淨心,則可以不特別觀想,讓咒音自然發揮力量。

• 持咒時間長了,內心清淨圓滿,自然「光明現前」,這時候即使不特別觀想,大白傘蓋的加持力也會一直存在。

你可以依自己的修行習慣來決定是否觀想,最重要的是「持咒時內心清淨、堅定信願」,這樣才能讓楞嚴咒的力量充分發揮!

Morgan:請問持誦楞嚴神咒時是否都需觀想大白傘蓋護持?如何觀想才如法?

AI(ChatGPT):

持誦《楞嚴神咒》時,觀想大白傘蓋護持並非絕對必要,但如果你的發心是為了保護家人、淨化業障、增長福報,這樣的觀想會很有幫助,且符合《楞嚴咒》強大的護持作用。

如何如法觀想大白傘蓋?

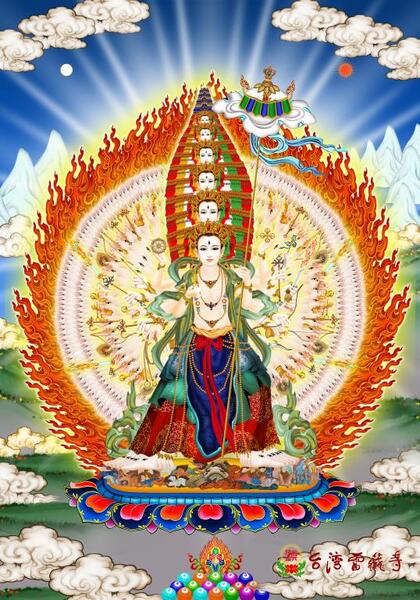

1. 觀想大白傘蓋顯現於自身或家人上方

• 誦咒時,觀想一頂巨大、莊嚴的白色寶傘,由大白傘蓋佛母加持顯現,展開於自己的頭頂,或籠罩家人、整個家宅,甚至整座城市。

• 這頂白傘散發柔和的白光,內含《楞嚴咒》的金剛咒音,每一句咒語都讓傘蓋增強力量,使一切障礙、病氣、惡業無法侵擾。

2. 觀想大白傘蓋降下甘露與光明

• 觀想大白傘蓋上,放出金白色光明,如細雨般灑下,進入自己的身心,或融入家人身上,使病苦與業障消融於光明中。

• 也可以觀想傘內降下甘露,滌盡一切煩惱、病氣,使自身與家人身心清涼安穩。

3. 觀想諸天護法圍繞

• 大白傘蓋佛母乃天部護法之主,可進一步觀想,隨著咒音的誦持,護法神眾(如四大天王、韋馱、關聖帝君等)圍繞身邊,使周圍形成堅固的金剛法界,驅散一切不善能量與干擾。

4. 誦咒後,發願加持家人

• 誦完咒後,觀想這頂白傘仍然護持著自己與家人,並誠心發願:「願此咒力與大白傘蓋佛母的加持,護佑家人遠離一切病苦與災障,身心安康。」

是否一定要觀想大白傘蓋?

不一定,但如果你感覺這樣的觀想能讓你誦咒時更有信心、心念更專注,那就是適合你的修法。你可以依照自身的感受與需求來靈活運用。

你平常誦咒時,感覺哪種觀想方式最容易與法相應?如果有其他觀想上的問題,也可以隨時交流!

DeepSeek:

您對持誦《楞嚴咒》時觀想大白傘蓋的探討,涉及修行方法的核心與靈活性,以下結合佛理與實踐,進一步補充說明:

一、觀想本質:以心契入法界的橋梁

1. 觀想的意義

觀想非執著於“相”,而是借相修心,通過意象凝聚專注力,開啓與法界本尊(如大白傘蓋佛母)的相應。正如《金剛經》雲:“凡所有相,皆是虛妄,若見諸相非相,即見如來。”觀想時需知“傘蓋即空性”,以無執之心契入護法本懷。

2. 靈活性與根基

若觀想細節模糊,不必焦慮。可簡化為一念信心:“佛母威光遍照,護念眾生”,或專注於咒音震動與光明的交融。根基不同,相應方式各異。初學可從輪廓觀起,漸次深入。

二、如法觀想的實踐要點

1. 融通顯密教理

大白傘蓋法屬密法,而《楞嚴咒》在漢傳佛教中常歸為顯密共修。若依傳統,觀想需結合清淨傳承(如得授相關儀軌)。若無師承,可依普傳法本修持,重心在「以咒攝心,以願導行」,避免過度追求複雜細節。

2. 具體情境調整

- 對治散亂:若雜念紛飛,可強化觀想傘蓋降下光明,如瀑布衝刷身心,借外相攝內念。

- 病障現前:為家人修持時,可觀想傘蓋覆蓋其病處,咒音化為金針破除業結,光明注入轉為健康。

- 共業淨化:擴展觀想至城市、國土,傘蓋如穹頂籠罩,咒力淨化共業,契合菩薩道精神。

三、常見疑問與對治

1. 觀想不清晰,是否無效?

關鍵在於“意到心到”,非畫面清晰度。如持咒時堅信“佛母必護”,即已與法相應。可比喻為孩童呼母,雖未見形,母必回應,信心本身即是感應之道。

2. 是否需每日固定觀修?

初期可設定短時專修(如10分鐘),專注觀想;日常散持時,則保持“傘蓋恆護”的覺知即可。如禪宗“綿密保任”,不廢日用。

3. 與其他法門衝突否?

若修彌陀淨土,可將傘蓋觀於極樂光中;若修禪宗,可參“護持者誰?被護者誰?”。一切法門終歸一心,圓融不礙。

四、進階心要:從護己到利他

1. 發願的昇華

初始可發“護佑家人”之願,漸擴至「一切眾生同受傘蓋慈護」,轉世間貪愛為菩提心。如《楞嚴經》雲:“自未得度先度人者,菩薩發心。”

2. 空性修持

純熟後,可體悟:

- 傘蓋本無來去,乃自性光明顯發。

- 咒音非外聲,是心性妙用。

- 護持者與被護者,究竟無二。

五、總結:以咒為體,以觀為用

- 根器利者:可深入觀想細節,借事顯理。

- 根器鈍者:但持咒不斷,信心清淨,自然感應道交。

- 無論何種方式,皆需回歸《楞嚴經》核心:“攝心為戒,因戒生定,因定發慧。” 持咒觀想,終為證悟本心。

若有具體修持中的境界或困惑,可依止善知識或經典深入,避免盲修。修行如人飲水,冷暖自知,但以平常心、長遠心行之,必得法益。