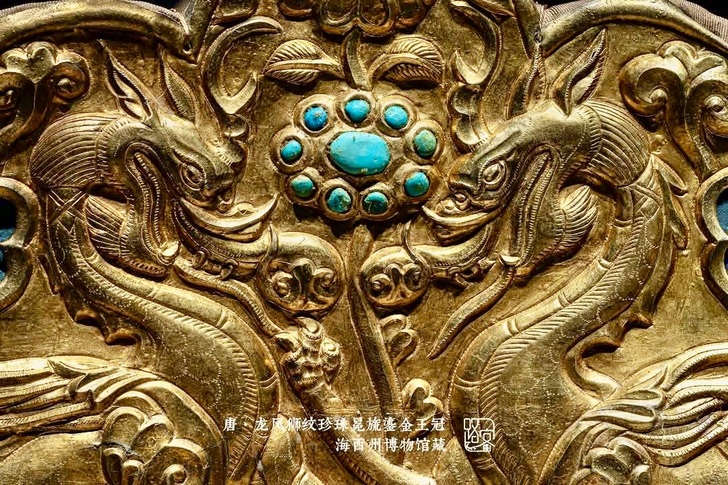

青海西州博物馆藏「唐代龍鳳獅紋珍珠冕旒鎏金王冠」

冕旒(ㄇㄧㄢˇ ㄌㄧㄡˊ),釋義:冕,禮帽。旒,禮帽前後端垂下的穿玉絲繩。冕旒是古代最尊貴的一種禮帽,平頂。天子的禮帽有十二旒,諸侯以下遞減。

以下是青海海西州博物館藏**唐代龍鳳獅紋珍珠冕旒鎏金王冠**的詳細介紹,綜合考古發現、形制特徵、歷史背景及文化價值等多維度分析,由Deep Seek 供稿;

### ⭐ 一、**文物基本概況**

1. **發現背景**

- **出土地點**:青海省海西蒙古族藏族自治州烏蘭縣希里溝鎮泉溝一號墓(2018-2019年搶救性發掘)。

- **埋藏方式**:藏於墓室西壁暗格內的長方形木箱中,與一件鑲嵌綠松石四曲鋬指金杯同置。暗格設計獨特,為全球考古首次發現,成功避過歷史上多次盜掘。

- **墓葬年代**:吐蕃統治時期(約公元700年前後),碳14測年證實為唐中宗至玄宗年間,正值吐蕃控制青海絲路要衝的時代。

2. **形制與工藝**

- **材質與結構**:銀質鎏金冠體,高約35釐米,由5塊鎏金銀片拼接成方鬥形冠體(4面冠壁+1塊護頸片),內襯絲綢。

- **裝飾元素**:

- **動物紋飾**:冠前後面飾**雙翼龍**(應龍),左右側飾**立鳳**,護頸部分飾**雙獅**,象徵權力與神聖護衛。

- **寶石鑲嵌**:周身鑲嵌綠松石、藍寶石、石榴石、青金石及玻璃珠,冠前檐垂墜**珍珠冕旒**(由2400余顆珍珠串聯)。

- **工藝技術**:採用捶揲、鏨刻、鎏金、寶石鑲嵌等技法,龍、鳳、獅紋融合寫實與神化風格,體現唐代金屬工藝巔峰水平。

### 🧪 二、**修復與保存**

- **出土狀態**:王冠因鹽鹼侵蝕極為脆弱(金屬胎體厚度僅200微米),冕旒串珠散亂如沙,紡織品襯里嚴重碳化。

- **修復過程**(2020-2025年):

- 中國社科院考古所團隊採用X光成像、顯微CT掃描等技術還原2582顆珠飾的原始排列。

- 創新使用**激光焊接技術**完成上萬次精密焊接,復原絲綢內襯並以仿制覆紗固定展示。

- **現存狀態**:修復後於海西州博物館恆溫展櫃陳列,配三維交互展示系統,可觀察細節及旋轉影像。

### 🌍 三、**歷史與文化意義**

1. **墓主身份與政治背景**

- 王冠等級極高,結合墓葬形制(殉葬武士“共命人”、彩繪漆棺)推測,墓主應為吐蕃治下的**吐谷渾王室成員**或高級貴族。吐谷渾亡國後,部分王室臣服吐蕃並獲封統治權,延續本土文化。

- 墓室壁畫(儀衛、宴飲、狩獵場景)及暗格設計,反映其身份顯赫且刻意規避盜墓風險。

2. **多元文化融合特徵**

| **文化元素** | **表現內容**

| **中原文化** | 冕旒形制(周禮等級象徵)、龍紋(應龍助黃帝典故)、充耳(“充耳不聞”禮制) |

| **中亞/西亞影響** | 雙獅造型(波斯藝術風格)、鋬指金杯(粟特金銀器形制)、青金石與石榴石來源 |

| **吐蕃本土特色** | 冠體方鬥結構、柏木墓室、狩獵壁畫主題 |

3. **絲路交流實證**

- 寶石來源揭示**青海道(吐谷渾道)** 的繁榮:綠松石可能來自伊朗,青金石源自阿富汗,珍珠或為南海貿易輸入。

- 與同出鋬指金杯共同證明吐蕃時期柴達木盆地作為唐、吐蕃、中亞三方貿易樞紐的地位。

### 🏛️ 四、**學術價值與影響**

- **填補制度史空白**:為吐蕃時期冠冕制度提供唯一實物標本,修正了“吐蕃無高階禮冠”的傳統認知。

- **考古“三個首次”**:

- 青藏高原首現吐蕃壁畫墓、彩繪漆棺及墓葬暗格設計。

- 入選“2019年度全國十大考古新發現”。

- **多民族交融象徵**:印證唐、蕃文化互動,吐谷渾在吐蕃體系內的文化延續性,以及絲路物質精神的雙向傳播。

### 💎 文物關鍵信息速覽表

| **屬性** | **內容**

| **名稱** | 珍珠冕旒龍鳳獅紋鎏金王冠 |

| **年代** | 吐蕃時期(約公元700年) |

| **出土地** | 青海烏蘭泉溝一號墓暗格 |

| **材質** | 銀鎏金、綠松石、藍寶石、珍珠、絲綢 |

| **尺寸** | 高約35釐米 |

| **工藝** | 捶揲、鏨刻、鎏金、寶石鑲嵌 |

| **文化融合** | 中原冕旒制度 + 中亞獅紋 + 吐蕃貴族象徵 |

| **現存地點** | 青海海西州民族博物館 |

| **學術意義** | 2019全國十大考古發現之一,絲路多文明交融實證 |

### 💎 結語

此冠不僅是唐代工藝美學的巔峰之作,更是**青海絲路多元文明共生**的縮影。其暗格秘藏、跨文化符號集成、王室身份隱喻,共同構建了一段吐谷渾-吐蕃政權交替期的歷史敘事。修復後的王冠成為研究歐亞內陸權力象徵、物質流動與信仰實踐的關鍵物證,亦彰顯了青藏高原在“一帶一路”文明史上的樞紐地位。