茶山古道的吳宅石厝

吳宅石厝

吳宅石厝旁的

瓜瓞綿綿

香蕉花聽說可入菜

炮子崙瀑布

炮子崙溪上游有東西二主要源流,炮子崙瀑布即位於東源中段深谷中,海拔高度約一五○公尺,落差十餘公尺,由厚層塊狀砂岩組成陡直岩壁,地質上屬於大寮層分佈區。炮子崙溪東源向下侵蝕力強,造成坡陡谷深之地形。大雨過後水量驟增,匯流至瀑頂時,河床中因硬岩阻擋而分流,形成四股水流凌空直下,聲勢恢宏,猶如四龍飛舞,於瀑布下方形成瀑潭,霧雨在樹梢聞飄忽篩灑,群鳥與潺潺淙淙的溪水爭鳴鬥勝,瀑潭左岸較平坦之地,可供人觀賞遊憩。

炮子崙瀑步又名四龍瀑布

炮子崙瀑布水瀑底下

可以在做SPA

鐵線蟲與其宿主螳螂

鐵線蟲是螳螂的寄生蟲,活的時候大概有27-30公分長。鐵線蟲的生態很特別,牠以螳螂當中間宿主,在九、十月的時候,我們很容易在水池邊找到淹死的螳螂,因為當鐵線蟲寄生在螳螂的身體裡面,等要變為成蟲的時候,必須要回到水邊去,所以這個時候,牠會驅使寄主螳螂到水邊去投水淹死,這樣牠才有機會跑出來,否則牠鑽出來時,如果是在陸地上會乾死掉。

鐵線蟲到水裡以後,雖然行動很緩慢,但牠會去找到水蠆,產卵在水蠆上面,等到哪天哪隻螳螂吃到有鐵線蟲卵的水蠆時,就又可以回到螳螂的身上。螳螂的天敵以鳥類、爬蟲類為主,另有一種鐵線蟲會以螳螂為中間寄主,鐵線蟲的一生和螳螂有著糾纏難解的關係,由於鐵線蟲的寄生,許多螳螂往往未能等到產卵便死亡了。更多的情況是螳螂和鐵線蟲同歸於盡。

在八、九月夏末時,我們很容易在水池邊找到淹死的螳螂,這正是鐵線蟲的傑作,當螳螂腹部內的鐵線蟲成熟時,必須要回到水中完成產卵的最後任務,這時鐵線蟲會驅使螳螂尋找水源並跳入水中淹死,這樣牠才有機會進入水中,若螳螂未能及時找到水池或池塘,鐵線蟲仍會鑽出,但結局是乾死在陸地上,而螳螂也會因腹部受傷而死亡。

進到水中後的鐵線蟲,行動非常緩慢也不再進食,牠會產下數萬個卵於水草或石頭上,若水池中的水生昆蟲,如:孑孓、水蠆吃進鐵線蟲的卵,當孑孓、水蠆羽化成帶有鐵線蟲卵的蚊子、蜻蜓時,若剛好被螳螂吃到,此時鐵線蟲便可進入螳螂腹中,開始它的幼蟲階段。

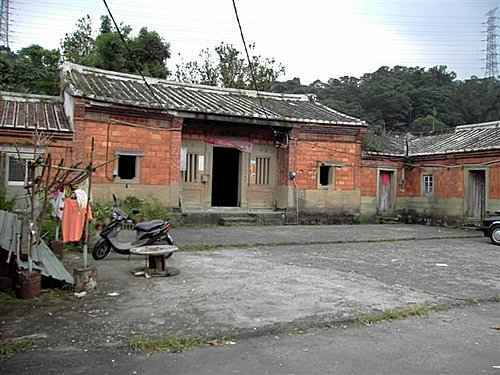

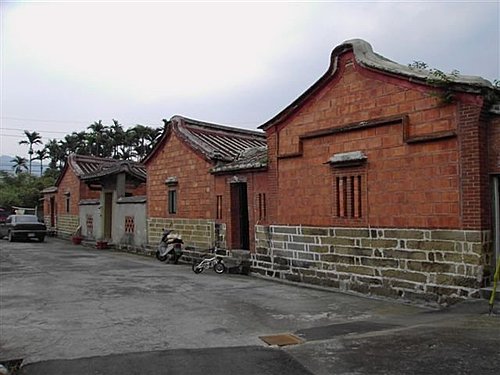

福安居

福安居目前仍為民宅,遊賞時請勿打擾。

否則會遭驅趕

深坑現存古厝約有數十棟,多為黃氏宗族所建,較著名的有永安居、黃氏祖厝、福安居、德鄰居、潤德居、黃氏古厝…等。其中永安居在屋主大力奔走下,現已被列為三級古蹟。

深坑古厝依建材不同,分為四種型式:石厝、土厝、土埆厝、紅磚大厝:前三種古厝因建材不易保存,故現存古厝多為磚建厝。

紅磚大厝下部以砂岩鑿成石條堆疊做為基石,上半部則用紅色薄磚砌成中空半形的「斗子牆」,中間填入土埆,牆壁的厚度在三十公分以上,加上厚重的門閂,入口以石條鋪地,防止匪徒挖開地面鑽入,如永安居 ,興順居。

深坑古厝的整體外型,多以三合院為主,屬於「火庫起」的建築構造。「火庫起」是指屋身正面頂部逐層向外出挑,以支承屋檐之屋身。屋身以紅磚為主要建材,以利防禦及防火,正身成三間或五間起,左右有護龍伸出,形成三合院,若人丁旺時,還可再向左右建外護龍(如福安居、德鄰居)。整個三合院中,以正廳的屋頂最高,向兩側及左右護龍逐厝下降,因正廳通常供奉祖先牌位,為全家族的精神中心,象徵長幼有序的倫理觀念。

福安居的馬背

古厝最美的地方在於屋頂的表現,屋頂上最高水平線的屋脊稱為「正脊」,有大脊及小脊之分:「大脊」,指上有縷空花磚、貼彩色磁磚或交趾燒圖樣者,多用於正身(如永安居、興順居);「小脊」,則是實心方形,單純無華著,多用於護龍或一般較普通的古厝。正脊的左右端為「曲脊」,曲脊有三種表現型式,燕尾、馬背、瓦鎮,而深坑現存古厝又以前兩者居多,在此稍做說明:

一、燕尾:是正脊的左右側曲線向上揚起,尾端分叉為二支如燕子尾巴,通常代表主人具有官品或顯赫社會地位,如永安居、興順居。

二、馬背:曲脊部份呈現馬背狀,工匠師傅會依風水需求或個人喜好而狀馬背的造型加以變化成「金形圓、木形直、水形曲、火形銳、土形方」五種形式。

深坑古厝還有一特別之處,即有錢宅第常具有防禦土匪或原住民侵擾的設施,早期先民散居丘陵或平原邊緣,為防範盜匪打劫,常在牆面挖槍孔(外細內寬的三角柱體),如永安居;或是建二層樓瞭望避難的統櫃(槍樓)上層牆厚窗小,四周牆上設有槍孔,聯合各槍眼的弧形射程範圍,可使石厝的四周形成一片火網,阻擋盜匪侵入,如黃氏古厝、福安居。

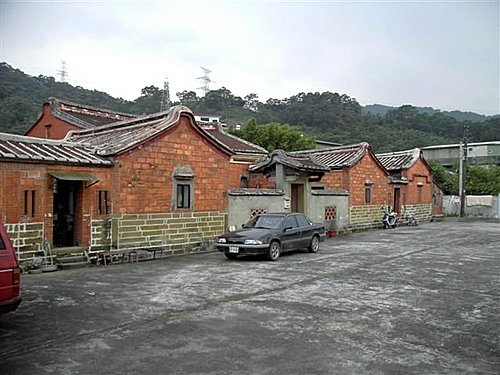

德鄰居

德鄰居是抗日義軍領袖陳秋菊之故居,為三間起式之三合院。古厝之門柱窗框均以整塊石條雕成,院內之「埕」也由石板條鋪成,還鑿有排水溝,相當特別。德鄰居與其他古厝最大不同在於,將小門樓設在正廳的正前方,左右又以圍牆連到兩旁護龍,讓「埕」成為完整而封閉的四方形。也許你會覺得德鄰居有點面熟,因為它正是開喜烏龍茶辦桌篇的拍攝場地喔!

※德鄰居目前仍為民宅,遊賞時請勿打擾。

德鄰居

德鄰居

深坑深美橋上看景美溪

景美溪乃發源於台北縣石碇鄉境之烏塗溪、崩山溪、大溪墘溪等匯聚而成,原住民族稱她為霧裡薛溪;她流經石碇、深坑、木柵、景美後,注入新店溪,全長約30.3公里。

在古早的臺灣形成的年代裏,最早是形成古台北湖,之後,隨著關渡的沖破,湖水慢慢消失,留下溼地再慢慢水往低處匯集入,才形成古時的河流,由於時間的蘊育,河水下切作用旺盛,因此在台灣開發的初期,景美溪是具航運的功用。遠在清朝道光年間,便有泉州人從艋舺(萬華)搭渡筏沿新店溪到秀朗附近尋景美溪溯水東行,登岸後復接深坑溪上源石碇溪,轉楓子林東至石碇定居,而在此種茶為生。後來有陳合興本藉安溪,溯石碇溪向南行,越樹梅經崩山,於一百四十年前,最早進入坪林開發者,此後,在北宜公路通車之前,景美 溪也就一直維持在交通上重要的地位,因為除了她再沒有誰可以在交通不便的年代裏擔負指引先民足跡的重責大任。

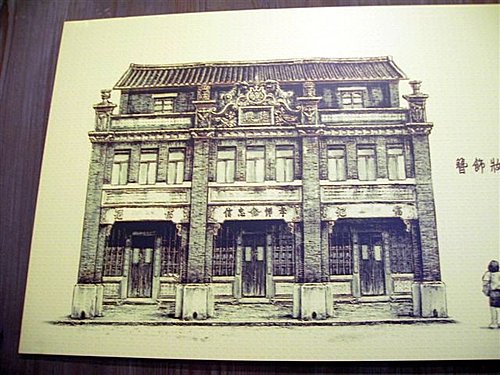

深坑老街人山人海

早期的深坑街,只是長200多公尺,寬不及二米的泥土路,兩旁都是草厝。後來有一次街上廟會(早期有王爺公),燒紙錢時不慎引燃草厝,整條街付之一炬,後來重建時大都蓋成瓦屋,牆壁是用土角磚做成的,地板則鋪水石,即一般通稱的「土角厝」。直到1915年,日本人實施「街道改正」計劃,才拓寬街道,兩邊街屋也改建成有「亭仔腳 」的立面街屋,與迪化街、三峽老街的形式類似,但較為樸拙。

深坑老街裡的

德興居

德興居是深坑街最具代表性的建築,它仍然保存閩南街屋的特色。此屋為深坑名人黃德隆所在。約有百年歷史,用材及雕刻十分講究,騎樓的巴洛克式雕花立面,在當時而言,可說是無出其右者。牆頂上的裝飾以法國式的草花為主,因為具有厚實及立體感,有別於中國式的只是薄薄地貼在牆上而已。

目前「深坑文史工作室」則位於此居裡,裡頭有當地畫家與雕刻家的作品陳列。

德興居立面

德興居的雕花

在「德興」兩字旁,有兩隻龍頭魚身的動物,叫做「鰲魚」:掌管下雨。建在最高處─鎮火用的。

深坑老街裡的

集順廟有聯曰

保全簪纓萬世永護鄉梓

儀型流芳千秋庇祐黎明

深坑街上的集順廟是當初先人移民來台時的心靈寄託。深坑街上集順廟的創建,因為當時這個地方常常有原住民,而安溪移民的人民認為保儀大夫可保佑人民免受其侵擾和威脅,所以便從景美的集應廟分鄉到這個地方,輪流供奉在信徒的家中膜拜,後來再搭蓋草舍奉祀。到了日治時期,集順廟將草房改建成為木造的建築,但在第二次大戰後的不久就遭受到大卡車撞毀,於是村民才再募款以磚材興建廟宇,直到今在一九九三年的時後再次翻修,始成今日煥然一新的風貌。

深坑三級古蹟

永安居

永安居乃深坑唯一的三級古蹟,位於106號縣道旁。為五門火庫起的三合院,屋身牆基為石材,上鄰部為紅磚斗子牆,屋頂正脊兩側為燕尾,左右護龍的馬背,呈現金型及火型,線條表現自然流暢之美。室內樑來自福州木雕,壁上鑲雕花磁磚,廳堂壁有書法。埕因山坡地形而分上下兩層,再水平橫鋪上石板條,為利於排水,埕與屋身之間築有水溝。圍牆曾因馬路拓寬重建,以磚堆砌成活潑的亞字型花紋,具有透視的美感,而不失實質的阻隔作用。門樓偏向西側,具有緩衝的防禦功能,門內暗藏槍孔,門樓二側的山牆,以水型馬背呈現。

黃家在深坑地區為首富大族,開基祖黃世賢早年移墾於此,繁衍子孫,勤儉務農而致富,其開基祖厝現仍保存良好,為一簡單之三合院住家。而一般通稱之黃宅係指開基祖黃世賢之孫黃蓮山支段衍脈,計有六房,初時原居於景美溪南之山腳下,其後人口潮多,乃於其前不遠處另建新厝福安居,黃蓮山支脈分家時以抽籤方式分配用產及房厝,大房分得祖厝,三房分得福安居,其餘四房則分別另建新厝,二房建於深坑街尾,為永安居,四房建於深坑街頭,為興順居,五房建於景美溪南之田野上,為潤德居,六房則建於五房厝再南之坑溝西畔,面對坑溝。

深坑老街的紅燒豆腐

深坑以豆腐聞名全國,其特色為純手工製作,不添加石膏粉,更因鄉內水質甘甜、不含鐵質,所以製成的豆腐芬芳細緻且不會變黃。而遵循歷代流傳的古代──「鹽滷法」釀製,以木炭燃燒加溫,製作出柔嫩又耐煮的鹽滷豆腐,略帶焦味,風味相當獨特,更是一大特色。深坑鄉內不論大餐廳、小吃店皆以豆腐專賣為「招牌」作號召,不論紅燒豆腐、油炸豆腐、豆腐羹、家常豆腐、糖醋豆腐等,道道香噴可口、物美價廉,讓人大快朵頤、口齒留香。

深坑豆腐之所以會廣受歡迎,主要有三個原因:一是製造方法,使用一級豆乳,以木炭燃燒加溫製成,此經歷四代流傳的古法,為深坑豆腐奠定與眾不同的基礎。二是釀製水質特優,不含鐵質,使豆腐清醇可口。三是料理方式,深坑老街十幾家小吃店共同的招牌菜便是紅燒豆腐,其作法據說約在四十年前由深坑鄉民所自創。此外,肉粽是深坑另一項頗具人氣的小吃。40多年前,王嘉義與王水成兄弟改良了豆腐的燒煮方法,純手工以鹽滷而非石膏製作,有一股特殊焦味,讓人口齒留香。經媒體的宣傳報導後,使深坑豆腐享有盛名,成為地方性的特殊小吃。每逢假日則車水馬龍,遊客絡繹不絕。

吃完豆腐

再買些草仔粿回家犒賞自己

首頁

附錄 : 茶山古道路線回想圖