南港山系信義古道追源

信義古道路線及名稱

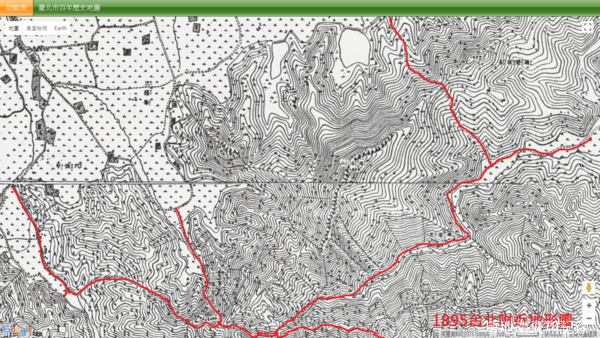

今天要提的是信義區南港山系的茶路古道,土地公嶺古道,糶(ㄊㄧㄠˋ)米古道,拳山古道及石泉巖古道等,其實都是屬於茶路古道的連接分支,也可以說是當時台北信義區往文山區及南港區的快捷便道,以今日崇德街為主的茶路古道從1895臺北附近地形圖就可以看到,當時台北市主要道路都還沒出現的年代卻已經存在的崇德街(演變為茶路à六張犁路à和平東路三段à崇德街),相信有很多故事要對我們訴說,今日就來看看這條存在200多年的茶路古道路群。

這些古道跟道路很像,只是政府不會特別給他取名字,因為清朝當時對於台灣愛管不管,中法戰爭後劉銘傳要管卻積弱不振管不了,等到日治以後才開啟現代化的篇章,市區改正土地重測登錄等措施開始繪製台灣堡圖,才開始依據先民的習慣用村莊名或原始地名來稱謂地名,等到光復以後,地政跟民政統一,有住戶門牌需求的才有路名,沒門牌需求的以地號來歸納土地,所以以茶路古道信義區來說就為崇德街,石泉巖古道為和平東路三段631巷等。

當現在的文化資產都集中在歷史建築、聚落建築群、考古遺址及古文物等,其實跟隨著我們生活的地球存在的年限更久還每天在變化的地形地貌,只是每天生活中不會留意,太容易取得沒有太大的價值的道路,今天藉著這篇文章來講述庶民生活的文史,當在親山步道閒逛的時候,跟隨著不一定只是滿山的綠意跟強身健體的登山運動,還能夠有一段小小的歷史故事環繞在路過的步道中,相信也是一個不錯的新體驗。

【信義古道的誕生】

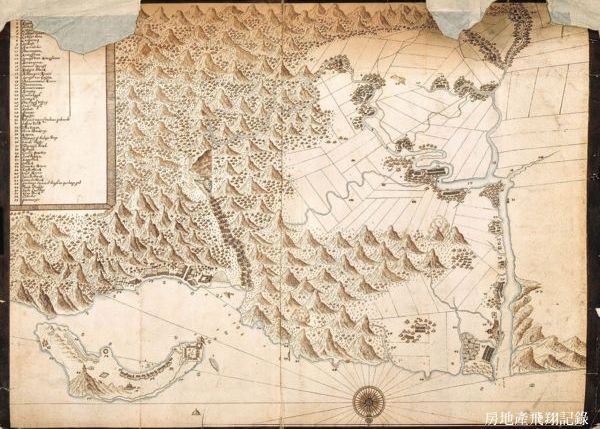

1654淡水及其附近村落並雞籠島之圖(資料來源網路)

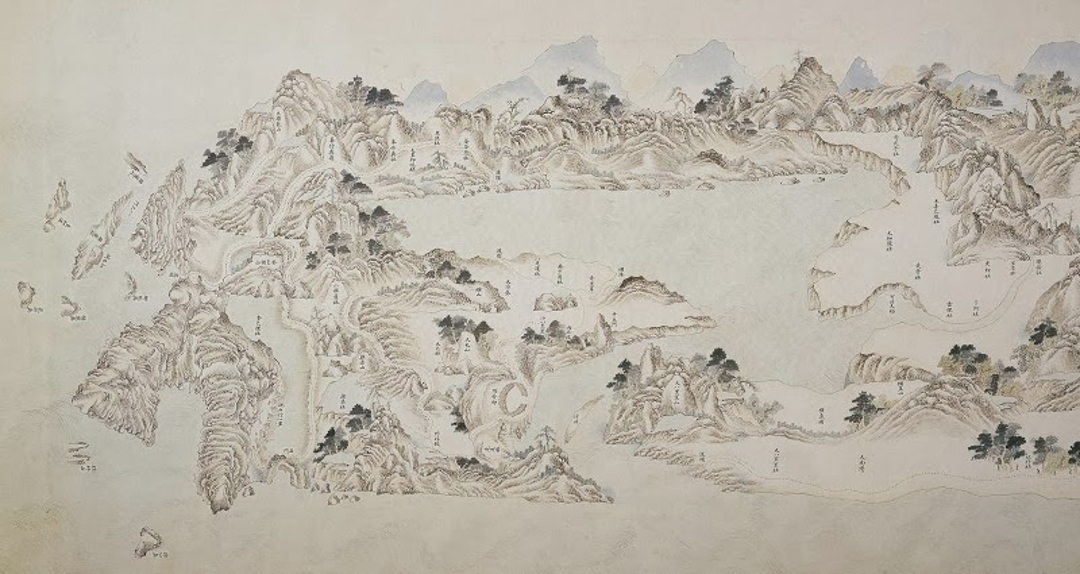

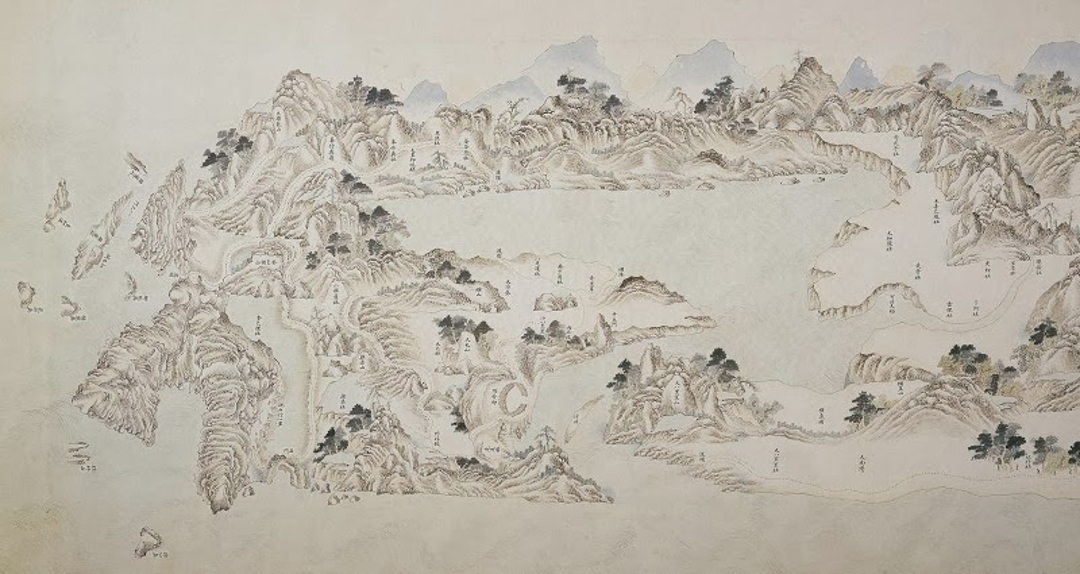

1684康熙臺灣輿圖(資料來源網路)

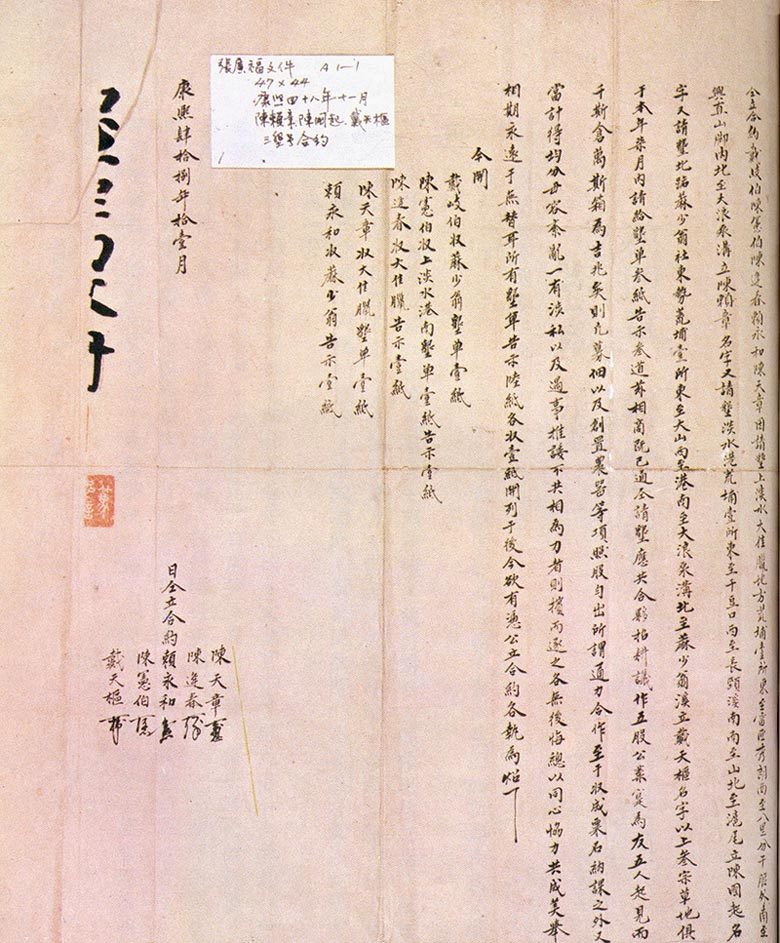

1709陳賴章墾號(資料來源網路)

1717諸羅縣志山川總圖(資料來源網路)

1760臺灣民番界址圖(資料來源網路)

在荷蘭人趕走西班牙人統治北台灣的時候,以西元1644年漢人獲荷蘭人允許開始雞籠、淡水拓墾,開啟了台灣北部沿海平原及河口處的農業化之旅,在1648年引進牛隻開墾後,漢人農耕社會正式開端,1683年清朝收復台灣後開始治理,1709年官方發出正式陳賴章墾號開墾文件,開啟大台北盆地農業,漢人開始往台北盆地發展,原本跟番族(今凱達格蘭族與泰雅族)交易生活用品及山林獵物的漢人開始陸續交易得番社土地開墾,原本以狩獵、捕魚跟遊耕的原住民往更高山上移動,加上1694年台北大地震後形成台北湖(也有人稱康熙台北湖),可以從荷蘭人繪製1654淡水及其附近村落並雞籠島之圖(備註一)看出,在基隆河流域沿岸已有塔塔悠、里族、麻里錫口等番社為主要生活居住地,再來觀看1717年諸羅縣志山川總圖可以了解台北盆地內成為台北湖後還是以番族為主(八里坌社、內北投社、麻少翁社、秀朗社、大浪泵社及武勞灣社),等到1760年臺灣民番界址圖發現番族開始往更高山移動,原八里坌社位置換成竿蓁林庄,內北投社位置由內北投社跟奇里岸庄共存,麻少翁社旁多了八芝蘭林庄及瓦笠莊,大浪泵社旁多了奇武族社、下埤頭庄、朱崙厝庄及周厝崙庄,秀朗社變成秀朗庄,武勞灣社旁多了擺接社,盆地內是漢人為主的生活型態(備註二)。

至於因地震引起的堰塞湖(台北湖)何時開口後水位逐漸降低,使得台北整個盆地陸續浮出水面成為今日台北的雛型沒有明確記載,但是依據1717年諸羅縣志山川總圖跟1760年臺灣民番界址圖官方地圖來看,應該是在這兩個時間中間。至於為何1709年還是台北湖時陳賴章願意申請墾號開墾這片湖泊為主的區域,從101大樓挖地基時地考古發現,的確有大湖存在的證據,是有什麼歷史故事讓這群倒楣鬼接手這個燙手山竽呢,大概可以從1684康熙臺灣輿圖猜出,當時還是可以開墾的土地喔,誰能想到一個大地震改變一切。

臺北的商業發展最早起於閩南移民與原住民的交易。自明末泉漳墾民在臺北盆地與原住民交易逐漸頻繁,清代時期更趨發展,盆地內之艋舺、大龍峒、松山與三張犁等地區是主要交易地方。當時利用基隆河河岸之便,往來基隆、宜蘭貨物的輸運,或與宜蘭地區原住民之交易均經松山與三張犁。可見本區在仍屬松山範圍時,即已有初期的商業發展。

對於原住民對於土地是很尊重的,參考其他原住民的生活型態,在漢人1760年開墾前,今天南港山系的山林是原主民的獵場或燒耕場域,此時並無古道的問題,因為山林對於原住民來說都是道路,我們通行需要可以走的道路,原住民在山林間通行那可是一把罩的,現在搜救要入山都要原住民青年帶領搜索就是很好的說明。1736年漳州人郭錫瑠等移居於松山區的中崙一帶,並往東向信義區的興雅庄一帶進行開墾,漢族先民來此墾拓,乃開啟了信義區的農業發展。被納入瑠公圳組合的灌溉範圍,在良好灌溉系統之下,本區農業生產大為提昇。相信這個時間點才開發到南港山系四獸山山腳。1724年的雍正臺灣輿圖還是台北湖狀態,個人臆測南港山系的古道系列是漢人在1736年以後才形成的道路系統。

1723~1734年間的雍正台灣輿圖

【信義古道的歷史軌跡】

南港山系除95峰以外大都在海拔200公尺以下,今日居住在信義區居民要往東邊去到南港要走東北方繞過南港山系,或去深坑、石碇走大道往南邊繞過南港山系經景美溪才能到達,對於一般居民來說,要多花很多時間才能到達,對於當時以務農為主的居民來說每天要下田,交通不發達的問題是一個生活困惱,很多生活必須品是要靠交易才能取得,所以平民發展出一個更快速的交通系統,徒步走山道來縮短路程以達到能夠單天來回的交易狀態,山區裡的古道系統應運而生。

清朝時期台北盆地平地農業作物主要是以稻穀生產為大宗,其次有麥、芝麻、豆類、蔬菜,以及其他瓜果等,靠山區的農地因為面積較少及種植環境限制較多,所以是無法跟平地產量相比較,清嘉慶年間(1796~1820年),柯朝氏從福建武夷山引進茶種,在今新北市瑞芳區種植,相傳是北部最早種茶之始,清同治年間(1856年~1875)英商保順洋行約翰杜德移進茶苗、提供指導、收購茗茶、設精製廠並外銷。對於台灣茶葉促進有很大幫助,也就是這個時期經濟作物從稻田轉變成為茶葉,適宜種植的近郊山區改種茶葉。

1897日治臺灣假製二十萬分一圖(資料來源台灣百年歷史地圖)

1897日治臺灣假製二十萬分一圖與今日對照

1736年到1875年歸類為農作物時期,茶路古道是以稻米等農作物及相思木等木材運輸為主,生活必須的食物交易及維持生活必須的木材是這個時期很重要的運輸品,據66歲當地居民楊先生口述,以前長輩有說糶米古道不是現在政府有立說明牌的這一條,而是從南港往山脊過來信義區的山路,是南港地區居民用扁旦挑兩簍米過來處理,處理完後再挑回南港食用,並不是來信義區交易的,糶米就是台語挑米的意思。另外一個說法是三張犁的農民挑米到木柵南港賣米,糶米就是賣米的意思,這也是目前政府立糶米牌樓碑內的說明,筆者覺得兩者都有可能。

淡蘭古道地圖(資料來源網路)

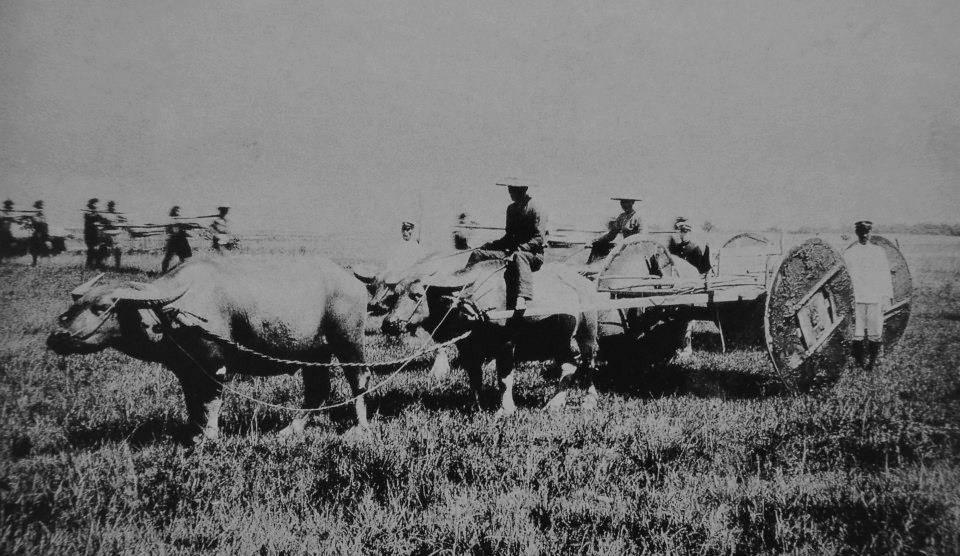

在1796年吳沙開墾宜蘭平原以後,這條茶路古道開始多了一樣軍備功用,變成清軍能將軍隊快速移動到宜蘭的便道,也就是今日淡蘭古道(備註三)的一部分,也因為能夠有軍事的功能,後來也成為清朝保甲制度下的統治治安的重要道路,沿用到日治的重要軍防道路,根據楊先生提到長輩口述日軍在統治後期在現在地址文山區木柵路四段159巷122號的山腰曾經挖過防空洞置放武器跟裝備,只是筆者去查看找不到說,而茶路古道拓寬及路面堆小石成為牛車路,這時期因為山地居民生活並不寬裕,所以不願意花錢請牛車 (備註四)運輸,還是自己挑米來處理及買辦一些生活必需品回去。而平地居民所需要的燒柴及建築所需的木頭(備註五)就由牛車從山上載下來使用。

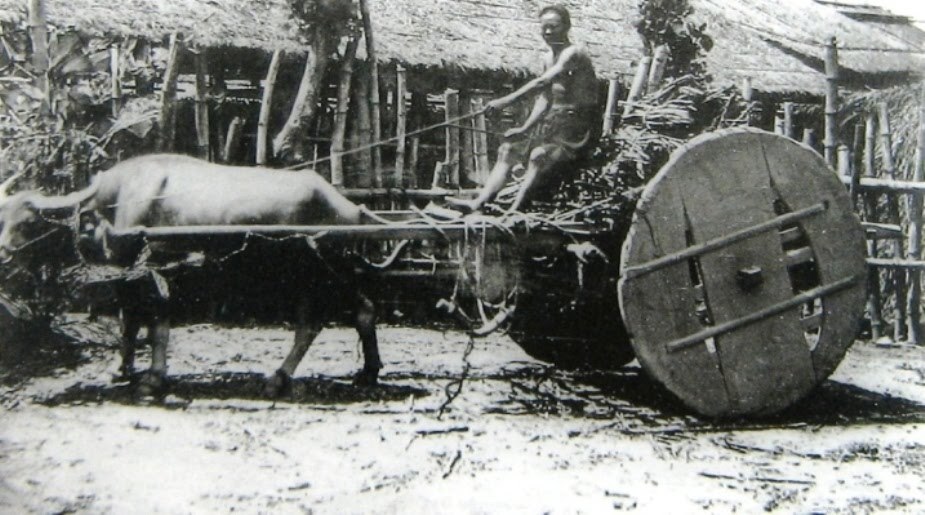

荷蘭時代平埔族板輪牛車(資料來源網路)

早在清嘉慶年間約1820年前,深坑石碇已有種植武夷茶,在1875年以後茶葉開始成為主要經濟作物外銷時,台北市近郊山區開始大量種植,造成大稻埕開始興盛及茶葉及相關產業盛行,松山庄稱為前山主要是種植稻米,各項建設開發早,而木柵文山地區稱為後山主要是種茶,糶米古道當年就是三張犁地區的農民挑米到文山、南港一帶販售並換回茶葉的主要捷徑;這時期的深坑、石碇及瑞芳山上還是以茶葉種植為主,由人力走茶路古道到六張犁店仔街或艋舺交易。

挑茶示意(資料來源網路)

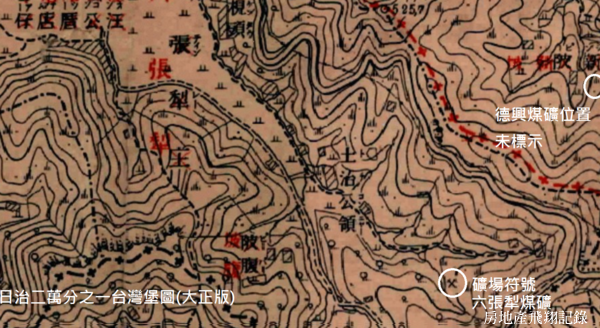

因應工業現代化在1917年以後產生了另一個新的煤炭礦業族群的興起,這條古道分支上糶米古道山邊的德興煤礦與石泉巖古道山邊的六張犁煤礦;1936年的三張犁地區,除了稻米之外,還盛產花卉,供應臺北市場需求,其實信義區山麓花圃面積曾廣達9甲,昭和11年 (1936) 至昭和12年間(1937) 的營業額,即高達1.4萬餘日元。

1921日治二萬分之一台灣堡圖(大正版)(資料來源台灣百年歷史地圖)

在1945年光復以後,台北市人口增加及不斷建設開路,這條風光一時的古道開始被其他道路取代,交通運輸的發展後,山路的古道系統也開始沒落,到1980年茶葉沒落,1984年煤礦停產,這些古道系列就開始被政府改造成親山步道直到今天;這段茶路古道1958年從崇德街山下開始,日治以前只有住在附近的農民將先人墳墓葬在此地,日治時期的陸軍公墓,光復後隨者人口增加及台北市不斷發展,這條茶路古道變成墓園,筆者查看了沿著崇德街山下的墓碑到崇德寺大概是1958-1971居多,再往山上往南港跟文山走,墓碑大概是1971年以後才安葬的,根據楊先生回憶小時候這條古道沒有這麼多墳墓,是後來大家不斷的將家人葬在這邊才出現滿山遍野的墳墓。這邊比較有名的墳墓是白崇喜將軍墓園(白榕蔭堂墓園)跟蔣渭水先生的衣冠塚。

蘭州蘇先生墓誌銘(筆者覺得先賢為台灣付出許多,不想遮蔽名字,如果親屬覺得不妥請告知我再做處理)

這邊長眠了很多為台灣貢獻一輩子的前輩,對於他們的生平故事很少有流傳下來,除了戒嚴時期政治受難者紀念公園是最近比較為人知的,今年2017年初就有台北市政府的公告要遷葬大安第六公墓(崇德街與信安街附近,備註六),因為時代的演變先人存在的痕跡會越來越少,筆者看到回教公墓區少數有立墓誌銘的先賢,蘭州蘇先生跟隨軍隊來到台灣及在台灣的相關職務經歷,心裡想想要是能夠將這些先賢事蹟以影像及文字資料留存或許也是一個給後人不錯的緬懷方式。

【信義古道簡介】

一、茶路古道:

右邊為茶路碑,左圖為重修關山嶺陸橋碑

廣義的茶路古道就是先民運茶及生活必需品交易運輸道路,包含茶路古道,土地公嶺古道,糶米古道,拳山古道及石泉巖古道。目前有文字紀錄的石碑是中華民國七十四年六月臺北市文獻委員會立在石泉巖清水祖師廟的茶路碑,茶路碑文如下【清嘉慶間有柯朝者自福建歸,以武夷茶植於”魚桀(ㄐㄧㄝ)ˊ”魚坑。其地舊屬石碇堡,今隸瑞芳鎮,水繞山環,氣候溫潤,最宜茶之滋長。逾年,採菁焙飲,色翠香濃,不遜閩中上品。於是群相傳種,產量銳增。道光初,以粗茶試銷福州,甚得佳譽。商賈有利可圖,紛在艋舺、府聚設行收購。時茶之產地以石碇、深坑為大宗,春冬二季,茶農肩挑背負,分由格頭、烏塗窟、石碇、員潭仔、阿柔坑、萬順寮、土庫、深坑仔等地越關山嶺,經石泉巖,下六張犁,售賣於市肆。全程十餘里,皆羊腸小徑,雨則雲煙漫衍,風則竹木離披,故險”山戯”之途,而業者以其捷多賴之。善心人士醵金數十兩,於石泉巖右側疊石為階,直達嶺頂,庻可減免顛頓之苦於萬一。有識者因以茶路名之云。臺北市文獻委員會立 中華民國七十四年六月 日】,根據這個文獻紀錄,可以猜想從深坑、石碇及瑞芳往景美溪方向越過南港山系(關山嶺石泉巖)到達六張犁的古道就是茶路古道,也是今日崇德街的雛型,崇德街的六張犁福德宮附近就是當時最熱鬧的交易店仔街,從文獻看來應該是深坑、石碇挑茶,由萬順寮沿著景美溪到石泉巖,從石泉巖古道及拳山古道接崇德街往六張犁福德宮,最後到達艋舺集散。

茶路古道傍晚日落景色

今日茶路古道信義區位置在崇德街、崇德街225巷與崇德街206巷交接處,往山上走2.54公里後會到達門牌文山區木柵路四段159巷122號的鐵門,鐵門旁邊就是石泉巖古道跟土地公嶺古道的交接口,如果不走古道沿崇德街繼續前進,約20公尺右手邊還會遇到拳山古道交接,約100公尺左手邊遇到糶米古道交接,繼續往崇德街前進遇到岔路右邊是往文山區福德坑,左邊會接到南港研究院路四段。與南港交接還有其他古道相連,今天以信義古道為主,所以先暫時不提。

1895臺北附近地形圖(資料來源台北市百年歷史地圖)

1898臺灣堡圖(資料來源台北市百年歷史地圖)

從1895年跟1898年地圖來看,茶路古道系統是重要的,日本的1895年的地圖是為了佔領台灣當殖民地前的準備地圖,當時的統治者還是清朝,不能明目張膽的科學化量測,但是準確度卻還是比當時清朝的所有地圖高,對於古道信義區的出口處變成今日和平東路相信是跟石泉巖古道搞混了,所以1898年的地圖就修正為崇德街出口,這兩張地圖都很明確告訴我們茶路古道為當時往南港及木柵重要的道路,看兩張地圖紅線道路部分,這時期重要的經濟作物是茶葉,所以稱為茶路古道,茶葉以前相信還會有別的名稱,只是現在沒有任何文獻紀錄跟耆老口述。

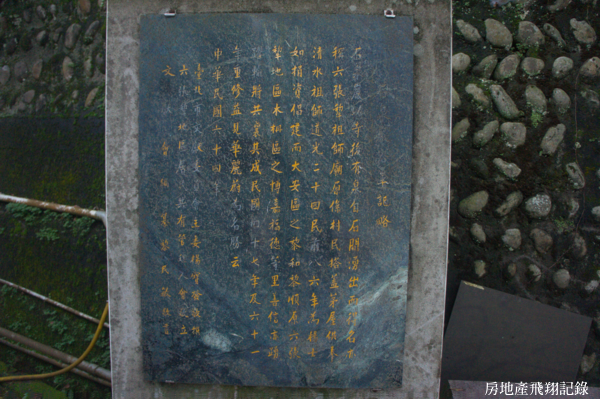

六張犁崇德街鋪路碑

崇德街的修路碑就可以感受到地方仕紳回饋鄉里的意念,看到這些前人的紀錄九可以感受到很多人默默的行善造福鄉里。

六張犁福德宮

六張犁福德宮找不到建廟時間,根據信義區文史工作者陳奕峰的石泉巖清水祖師廟附近耆老訪談資料提供,六張犁福德宮的建廟時間應該是跟石泉巖清水祖師廟時間相差不會太遠。

二、石泉巖古道:

石泉巖清水祖師廟

石泉巖古道從與茶路古道交接處往和平東路三段前進到交接共0.9公里,現在為和平東路三段631巷,以前的六張犁煤礦就在這邊。

石泉巖沿革記略

石泉巖清水祖師廟還有兩塊石碑跟一個不鏽鋼解說牌,第一塊是重修關山嶺路橋碑,內容為捐獻信眾名字與捐獻金額,時間是同治九年庚午年清和月 日署石(西元1870年農曆四月);另一塊石碑是文獻會編撰石泉巖沿革記略,碑文內容為【石泉巖以寺後有泉自石間湧出而得名,亦稱六張犁祖師廟,係村民搭蓋茅屋供奉清水祖師,道光二十四民前八六年為楊士如捐資倡建,而大安區之黎和黎順原六張犁地區,木柵區之博嘉福德等里亦踴躍輸將共襄其成,民國四十七年及六十一年重修益見華麗蔚為名勝云。中華民國六十四年台北市文獻委員會主委楊寶發敬撰 六張犁地區居民共有管理人會敬立 文獻會編撰 黎民敏敬書】。

清水祖師傳述

不鏽鋼解說牌內容為清水祖師傳述。內容為【清水祖師又名祖師公,烏面祖師,落鼻祖師,清水真人,麻章上人,以及昭應大師,三代祖師等。清水祖師俗姓陳,名應,或名昭應,字,普足(法名)據福建通誌謂,清水祖師為宋仁宗慶曆四年正月初六即公元1037年,誕生於福建省永春縣小姑鄉。最初在大雲院出家,後隨大靜山明松禪師學成辭返。旋遷往麻章,遵照明松禪師的意旨,施醫濟藥,普救貧病;麻章人士尊為「上人」神宗元豐六年公元1083年,地方大旱,祈雨奇靈,時祖師住蓬萊山石室,鄉人出資購築精舍,祖師見門前石泉清冽,特命名精舍為清水巖,因此人稱清水祖師。祖師在清水巖修行十數年,此期間修橋鋪路,消災解難漳州,汀州一代人民都十分崇信他,宋徽宗建中崇甯八年五月十三日清晨公元1102年,祖師囑咐後事後,說偈端坐而逝,享年六十五歲。(註公元1102年以萬年曆應是崇甯元年)清水祖師住清水巖時有畬(ㄕㄜ)鬼(當地土著今稱畬民)亦穴居在岩洞中,彼此相約鬪法,謂誰勝了就是清水巖的主人,畬鬼趁祖師於洞穴中時,以火薰烤七天七夜,不死。出來時滿面烏黑,不傷毫髮,祖師便對畬鬼說:「從今後,一切就該聽從我的了」祖師收伏了他們,這就是張、黃、蘇、李四大將軍。石泉巖清水祖師廟 敬啟 庚午年(1990年) 秋月】

茶路古道遠眺石泉巖

三、六張犁土地公嶺古道(可接木柵嶺頭古道):

土地公嶺古道入口

土地公嶺古道原始泥土路徑

土地公嶺古道,又稱嶺頭古道,由崇德街與土地公嶺古道交接處開始到忠正嶺安祿宮約0.67公里,有被人為占用成為菜園,比較好的是途中竹林跟樹木比較少被人為破獲,地面也為泥土路,比較有當初古道的感覺,安祿宮為一廟中廟,廟內還保留著一座古老的庇祐宮土地公廟,以及一塊嘉慶已卯年(嘉慶24年,1819年)的嶺頭石碑,記載當時捐款建廟的信眾芳名,這座廟已有一百八十餘年歷史。安祿宮以下的路段為柏油路連接石軍巖廟可下木柵、景美一帶。從忠正嶺安祿宮經和平東路往麟光捷運站共1.87公里。

忠正嶺安祿宮

忠正嶺安祿宮嶺頭石碑

四、拳山古道:

拳山古道入口

早在190年前,清朝嘉慶初年,已被官府列入重要兵備道,為松山庄六張犁連結拳山堡的快速通路,拳山古道通往木柵的坡內坑,又稱坡內坑古道,也是日治時代的保甲路。這條古道的興起跟淡蘭古道有莫大關係,此山路為臺北至宜蘭最直線路,由艋舺武營口經大安區、六張犁、萬順寮、深坑渡、楓仔林、石碇、坪林鄉北勢溪虎尾寮、大湖桶山後沿稜線至鶯子嶺下風孔格,由樟崙至宜蘭頭圍。

淡蘭古道(資料來源網路)

所謂淡蘭,即為清朝雍正元年(西元1723年)在臺南的臺灣府設立在新竹竹塹城的淡水廳,治理全北部行政後備事務。在歷經漢人於乾隆年間大量移民入臺北平原、新莊、艋舺、錫口及基隆等地的開發後,漳州籍吳沙已在清嘉慶初年由東北角的三貂社地進入葛瑪蘭平原(即現宜蘭,在嘉慶15年正式劃入大清國版圖,2年後設葛瑪蘭廳)。當時,臺北開發最早的商埠"艋舺、由武營口走陸路經信義區到松山區錫口街,走基隆河南岸經南仔、水返腳、堵山腳至暖暖(越河上獅球嶺可至基隆港為明朝年間已開通之舊道),再沿基隆河上游經四腳亭、瑞芳、三爪仔由猴洞前上三貂大嶺下武丹,至頂雙溪再由三貂灣隆隆嶺或遠望坑上草嶺,下至石城、大里簡,沿海走可至頭圍,即進入葛瑪蘭平原,後來還發展出北路(官道)、中路(民道)、南路(商道)及便道等路徑。

田寮福德宮

五、三張犁糶米古道:

糶米古道牌樓

糶米古道地圖

由三張犁吳興街600巷100弄底開始,有一牌樓碑文說明糶米古道歷史(左碑)及地圖(右碑),碑文內容為:糶米公古道建於清朝道光年間,係台北松山三張犁農戶挑米往來文山、南港買賣必經之路,也是現代市民登山健身懷念農村社會生活,追蹤臺灣開發歷史的思古之道,從吳興街六百巷一百弄底往上走石階小徑,清泉淙淙,樹林濃蔭,野花遍地,行約五百階處即可見到斗拱硬山金瓦朱柱,壁上彩繪鄉土傳統糶米公廟,糶米就是賣米百餘年前有群賣米挑夫經常在過嶺前的楠樹下歇腳,路旁一棵老楠樹樹齡高達一百一十一歲,民政局稍早編纂老樹巡禮特別記載老楠生態高華雄渾趣味盎然,傳說昔日曾有九位鄉賢在楠樹下結拜兄弟,指石立誓每次挑米一擔,預留一碗累積基金準備建廟供奉福德正神祈求風調雨順國泰民安,另傳日據時代有新陂人躲避空襲到此,許願若能逃過劫難必為土地公修廟,光復初民生凋敝雖其財力匱乏乃以石塊砌廟高約三尺,神明靈驗,香火鼎盛,民國五十七年市政改制市區擴大文山、南港併入北市,四獸山群宛然地理中心其後信義計畫東區發展經濟繁榮、交通便利、人文薈萃、登山休閒成為都市生活潮流,七十二年有老婦人途經古道避雨樹下視小廟簡陋耿耿於懷當夜夢見土地公現身指示就地重建乃紛告左右鄰居,眾人咸認其誠踴躍捐款糶米公廟煥然更新,而登山會員整修步道清晨運動健康幸福,涼亭沏茶敦睦鄉誼其樂融融,語云四獸山風景秀麗,面對觀音八里好自在,糶米公米糧古道,仰望文山南港福吳興。

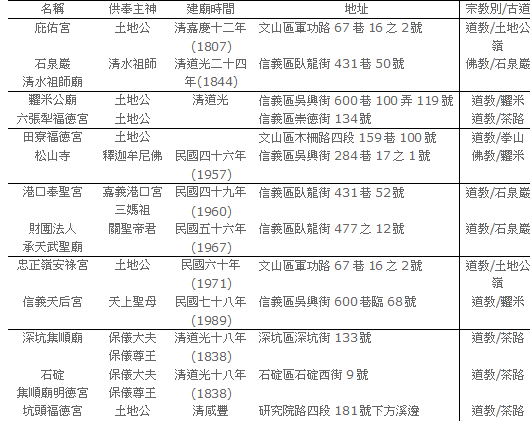

【信義古道廟宇整理】

備註一:對於1654淡水及其附近村落並雞籠島之圖有興趣的可以參考台灣歷史地理資訊網台北古地圖介紹 http://twstudy.iis.sinica.edu.tw/oldmap/doc/Taipei/Taipei00.htm

備註二:對於相關時間跟歷史事件有興趣的可以參考看不見與看的見的台北讀後筆記http://blog.udn.com/jashling/108532059

備註三:淡水廳志卷二志一封域志淡蘭擬辟便道議:由淡赴蘭,率苦三貂險。遠有議新辟便道者,途僅百十里(屬淡者八十里、屬蘭者三十里)。林爽文亂時,當軸議防,以此為備道;請開未果。今存其議,以俟將來。計自艋舺武營南門啟程,五里古亭村、水卞頭,宜鋪石;五里觀音嶺腳,亦宜石(原為田塍,約寬三尺。俟農隙時,培而廓之,以五尺為度);十里深坑仔街,有渡,宜船(中一里許山路,已修尚平);明清一尺約0.31米-0.33米,清1華里=500米,觀音嶺應該就是關山嶺。

備註四:淡新檔案曾記載「凡有牛車一輛,每年一律貼費銀五角」,證明清代台灣的牛車必須納稅。日治時代的牛車管理辦法是發給牛車主人一張登錄號碼的車牌,以便於繳納牛車稅,類似今日牌照稅。一輛牛車在日治時代約20~30元,一甲地好的農地是1000元,因為當時物價穩定,所以這個價格維持很長時間。牛車最早是柴輪(木輪),日治末期再來是木輪外緣包鐵皮(鐵輪),最後是改用輪胎,當有輪胎出現已經是牛車末日了,因為鐵牛出現,鐵牛是裝有馬達的三輪車,速度更快、載重更多。現在能見到的大多是輪胎輪子牛車。

日治平地原住民牛車(資料來源臺灣國定古蹟編纂研究小組)

備註五:相思樹是台灣原生樹種,遍及全台鄉間原野,屬常綠喬木,可高達20公尺,是早期農民建屋、造船的上等木材;它更普遍的用途是燒成木炭,供應各階層人士的多樣用途。近年生活型態丕變,相思樹的種植面積逐漸縮減。

相思木(資料來源暮蟬部落格)

備註六:台北市政府網站資料連結http://wisearch.taipei.gov.tw/wise/s.jsp?mp=107011&d=339&q=%E9%81%B7%E8%91%AC&start=0&rows=25&qt=dismax&sort=score+asc