德侑實業有限公司設立於民國92年,憑藉著對複合材料的專業,以獨特的專業技術長期為各大品牌OEM、ODM提供產業全方位服務。

我們每天有1/3的時間需要枕頭先相伴。這也是身體、器官獲得休息的寶貴時刻...偏偏,我們卻很容易因為睡到不適合自己的枕頭,睡得輾轉反側、腰酸背痛,又或還沈浸在白天的煩惱、緊張明早的會議、害怕趕不及早上的飛機等等...讓我們的睡眠不夠優質、不夠快樂、沒有辦法快速入眠。

德行天下創辦人有鑑於過去開發各類生活產品的經驗,便想利用本身所長,結合各類複合材料的特性,投入枕頭開發的行列。

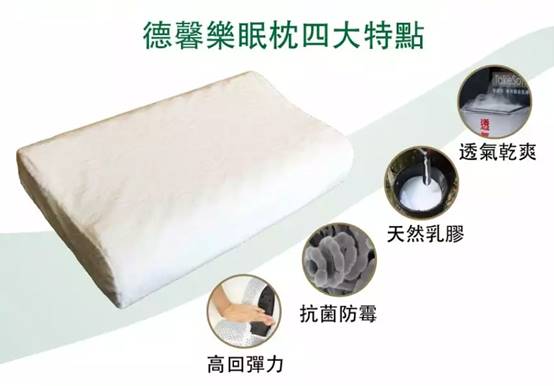

從枕頭模具開發、材料研發、創新製造到整合顧客需求過程中,了解到一款枕頭的製作,除了要解決一般乳膠枕悶熱且不透氣的問題,更要同時兼顧到人體工學的體驗性,創辦人常說:「一個好的枕頭,支撐透氣兼顧,仰睡側睡皆宜,才能每天快樂入眠。」

現在導入石墨烯加工技術,讓枕頭的功能性更上一層樓

石墨烯具有良好的強度、柔韌度、導電導熱等特性。它是目前為導熱係數最高的材料,具有非常好的熱傳導性能

德侑實業有限公司為了替自己身邊重視的人們做好一顆枕頭。不論是在外形,還是在舒適度上都能達到最好的需求,即便現今許多的工廠因成本上的考量,顧了外形,忘了內涵,但德侑實業依然不忘在品質上的「堅持、 執著」。

引進先進的加工技術,就是要給消費者最佳的產品

開發、研究、創新以及對材料的要求是德侑實業開發枕頭的初衷,憑藉獨特的專利技術將極其珍貴的天然乳膠與千垂百練的備長炭完美結合後

創造出獨家環保無毒的TakeSoft 徳舒孚專利綠金乳膠;乳膠材料,備長炭,石墨烯應用提高到更高的層次。

同時具備防霉、抑菌、透氣、除臭、遠紅外線等五大功效,並榮獲多國發明專利。

生產過程採用專線製造專利乳膠材原料,全自動化生產保證品質與產量穩定,達到品牌客戶的最高要求。

石墨烯枕頭製作開模一條龍:

選材品管

原料調配

成品製造

包裝設計

若您有枕頭開發構想或是想OEM自己的品牌,歡迎預約現場諮詢,體驗無毒的TakeSoft 徳舒孚專利綠金乳膠做製作的枕頭,用最專業MIT精神幫助您打造你的專屬品牌。

德行天下:

地址:427臺中市潭子區雅潭路二段399巷200 -7 號

電話:04-2531-9388

網址:https://www.deryou.com.tw/contact.php

| RR1515CEFE15ERFE |

有這樣一則寓言故事 秋風蕭瑟,綠色的大草原換上了黃色的衣裝。 一聲聲長鳴劃破天空,是一群白鶴從遠方飛來。這里,有一群鵝正拖著笨重的身子,搖搖擺擺地在草原上尋找食物,見到白鶴從空中飛來,羨慕至極,親熱地上前招呼道:“白鶴老兄,你從什么地方來,要到哪里去呀?”白鶴回答說:“冬天快到了,我們要去南方過冬,路過這里,順便找點東西吃。” 鵝想:“哦,瞧它們這么輕捷靈活,原來還怕冷呀,千里迢迢從北飛到南。哪像我們,擁有一身厚厚的肉,根本不怕寒冬,可以抵擋一切風寒。” 鵝高傲地昂著頭,不再理會白鶴,它們認為白鶴太可憐,不如自己富有。看自己身上這厚厚的肉,多么令單薄的白鶴羨慕啊!白鶴對鵝的心態感到莫名其紗,覺得無法溝通也就罷了,于是鶴對鵝就不再說話了。 正在這時,獵人們扛著槍向這邊走來。很快,他們就發現了這群熱和鶴,獵人悄悄地散開,把鵝和鶴包圍起來。包圍圈逐漸地縮小,這時,鶴和熱都感到了危險正向它們靠近。白鶴們身體輕捷拍拍膀高飛而去,逃出了獵人的包國圈,但是鵝就心有余面力不足了,它們那厚重的肉身成了它們生命的累贊,只好眼睜睜地成了獵人的囊中之物。 同理,當欲望讓你的心靈過于“厚重”的時候,也會招來命運之禍。 紅樓歲)中的“好了歌”中唱道:“平生只恨聚無多,沒到多時眼閉了”,這句唱詞,準確地給貪欲橫流的攫取者從聚斂過程到歸密結局做了定位。據統計,從199年至今,檢察機關共查處犯罪金額百萬元以上的大案六干多宗,涉案官員四萬五千多人,其中縣處圾以上的一萬一千多人,省部級干部22人。成克杰、胡長青李紀周、劉方仁等一批嚴重腐敗分子被依法嚴懲。食官們親手用金錢給自己據好了墳墓。這些人在案發后,費盡心機,逃避懲治,有的銷毀贓證,有的轉移財物,有的逃之天天,弄得身心俱疲,精神錯亂,最終還是沒有逃脫可悲的下場,成為人民永不饒恕的歷史罪人 什么原因,還不是全因一個“欲”字?正是貪欲,亂了本性,使其嵬迷心竅,最終走上了不歸之路,想來真是得不償失。美國耶魯大學一位博士生曾經極有見識地寫道:“人類未來的希望不在于財富的增加,而在于欲望的減少。” 說得多好!欲壑難填。填的過程正是挖墳墓的過程,我們的零度理念應成為你的一種價值參照 +10我喜歡

三年困難時期,帶給了奶奶無限的傷痛,她五歲的兒子和四歲的女兒相繼在饑餓中離她而去,她一抔土又一抔土埋葬了兒女,埋在村頭的那個地埂下,奶奶在那里種了一棵杏樹,以便兒女們冬遮風霜夏避蔭涼。五月正午的烈日讓她哭得血一般深紅,酷熱的風吹的她心如死灰,“生活”二字顯得那么毫無生機。從那以后奶奶便很少哭了,她說世間再沒有什么事能讓她流淚。 打我記事起,每年寒衣節(陰歷十月初一)的傍晚,奶奶總會帶上我去村口的那顆杏樹下燒一些冥幣紙衣,也許這個時候我才能看到奶奶眼中滿含淚水,反復念叨著:“我的娃,在那邊買些衣食,不要叫冷了、餓了……”。 奶奶的心愿是她去世后要獨自安葬在老家對面的陽屲山上,面對著村頭的那顆大杏樹。她也說她要天天曬著太陽,看著兒女子孫們的日子越來越好,這卻成了我一生的遺憾,奶奶去世了,但風水先生說奶奶的生辰八字與陽屲山不合,這是老家的風俗,一定要遵循的。所以只能另葬它處,就只能完成她向陽的心愿了。 生活中的苦難積淀成了她雙手上厚厚的老繭,滿頭的銀發和臉上密密的皺紋見證了她太多的辛勞。奶奶的一生其實就是春來播種秋來豐收,簡簡單單,年復一年,與世無爭。家里的糧食堆了幾大倉,每年倉底發霉的糧食夠喂幾頭大豬。但她從來都不舍得把存糧賣掉,她忘不了昔日的苦難,偶爾我會埋怨存糧太多,她便會說“社會好了,日子好過了,你確實不知道什么叫餓,餓……”。奶奶也常說:“家里有糧心不慌”。 二叔在市里工作,前些年二叔接爺爺奶奶進城安度晚年,但爺爺奶奶只住了不到一個月便匆匆忙忙趕回農村老家了,理由自然是住不慣樓房。給我卻說:“一顆糧食都沒有,一顆都沒有,地上窮的連土都沒有,太窮了,到吃飯的點了才下樓去找吃的,回來就提這么一撮面條,一頓就吃完”。奶奶比劃著面的份量,眼中滿是焦慮與不安。 “樓房哪里有土呢?再說城里人的生活都那樣,現在社會好了,老百姓不愁吃穿,啥都有呢!況且二叔一家都是工作的人呢”。我說。 “工作的人不吃飯?沒有存糧,再遇個六零年,連土都沒有吃的,哎……!” 于是,二叔的窮便成了奶奶心里的痛。清油白面豬肉都時刻準備著,只等二叔回家的時候帶走。二叔自然是不帶的,但奶奶還是執意要讓他帶走的,奶奶會念叨半天的,二叔實在不聽她會氣得發抖的,誰又能辜負這份偉大的母愛呢?于是二叔便拿一點放在小汽車的后備箱里,說是不能再多拿了,拿多了汽車拉不動,奶奶才肯罷休。 但總會念叨一句:“不知道能不能夠吃到下個月回家的時候”。 轉而又怨恨二叔的汽車:“毛爺時代的汽車能拉好多呢,現在的東西就是中看不中用”。 她蹣跚著一雙小腳,用顫抖的雙手送走了二叔,一雙小腳踏平了村口泥濘的小路,奶奶總會算著二叔回家的日期,于是村口的大柳樹下也就常常看見奶奶的身影,孤零零的,白發迎風,佝僂著腰,雙手扶著拐杖,成了一道兒女們心中永遠也抹不去的殤。 奶奶時常叮囑我:“年景不好的時候,一定要給你二叔帶點吃的,接濟接濟”。我只能堅定的答應,奶奶的這個愿望我想我不能完成了。 奶奶自小便失聰了,也許是這個原因,奶奶更能靜心的做她喜歡的事情,比如說粘紙火。 老家有個風俗,有人去世了是要粘紙火的。所謂紙火,就是用紙粘一些衣帽、家具、住房、馬匹、童男童女等的紙偶模型,在墳前燒了,借以慰藉生者對逝者的哀悼之心。奶奶粘的紙火工整大方,尤其童男童女更是活靈活現、面目清秀,而且頭能夠靈活的轉動,這也成了奶奶的專利,其他人是做不到這么好的。有人請奶奶去粘紙火,奶奶是一定要去的,而且分文不取。 奶奶也常說:“人活到世上,受盡了千般苦萬般難,到另一個世界了,但愿無苦無災,安享快樂。我送他們日常用度,免得使他們再受窮苦磨難,這便是大善,不能取利,做事但求心安,也是給自己積福報呢!”。 奶奶有個愿望,是在她去后十年的祭日上,讓我做一幢別墅紙火送她,她說她手把手教我做紙火,她要看看我的手藝,也讓她高興高興;送她一對母雞,她說她常常做飯,難免會浪費了好多糧食,閻王會怪罪的,她要養很多很多的雞,讓它們吃掉她浪費的糧食,以便消減罪孽;再送她一輛高頭大馬車,在她行走不便的時候還可以走走親戚,要系上青銅鈴鐺,掛上大紅燈籠,這樣她便不會害怕走夜路。 她說十年后我應該有好日子過了,她自己也該有好日子過了。 我開玩笑地給她說:“我還會給你送個大電視,再配個助聽器,你可以躺在沙發上看電視,再送你一對童男童女給你捶捶背、揉揉腳”。 “童男童女是不是像你一樣不聽奶奶的話”。 “應該比我聽話,不聽話了我再送你一個雞毛撣子”。我說, 奶奶笑得合不攏嘴了,露出她僅存的一顆大門牙。滿臉的皺紋也似一幅山水畫卷。 往事歷歷在目。 奶奶走了,愿她在那邊安好! 我也常常漂泊在外,有時候在夢中夢見奶奶,還是那滿頭的銀發,半駝了背,一領前朝的藏青大襟衣服,一雙顫顫巍巍的小腳,雙手拄個拐杖,卻總是看不清楚她的面容和表情,不知道她高興還是不高興。 呼慶昌,男,甘肅通渭人,現為文縣一中物理教師。 +10我喜歡

鐵路穿過城市北端,城市北端的五錢弄就躺在鐵路路坡下七八米遠的地方,附近有一條河,河上架著一座鉛灰色的大鐵橋,火車駛過時鐵橋會發出一種空曠而清脆的震蕩聲。五錢弄的居民多年來聽慣了這樣的聲音,在尖厲刺耳的火車汽笛聲中,鄰居們在門前的談話突然變成互相叫喊,為的是讓別人聽清他對天氣或者腌制蘿卜干的見解。有時從鐵路上會傳來某種陰暗的殘酷的消息,大凡都是關于死人的事。誰都知道鐵路除作為神奇的交通工具外,它也是一部簡單而干脆的死亡機器。 橋下吊死了一個男人。曬蘿卜干的女人端著竹匾走過狹窄的五錢弄,沿途散布著這個消息。三十來歲的一個男人,現在還吊在橋架上,你們去看吧。曬蘿卜干的女人端著竹匾邊走邊說,是用褲帶吊死在橋梁上的,你們去看千萬別看他的臉,吊死鬼的臉是最嚇人的。 許多婦女和孩子從家里匆忙跑出來,并且已經有人在五錢弄的石子路面上沙沙地奔跑,往大橋下面集結。劍放學走到弄口時與那群人撞上了,無須打聽什么,劍就意識到鐵路上又發生什么事了,于是劍就搖晃著他的書包跟他們往大鐵橋下面跑。 橋洞下可以容人的地方只是狹長的一條,所以劍這回不能擠到最前的位置上去了。橋洞的兩側已經擠滿了觀望的人群。劍除了看見一片黑漆漆的活人的頭部,什么也看不見。有人指著從橋架上垂下的一截藍布條說,就是那條褲帶。劍踮起腳尖向上仰望,果然看見一截藍布條掛在鐵架上,橋洞里的風吹拍著它,它正在向一端慢慢地滑落。快掉了,快掉到河里去了。劍大聲地告訴人們,但沒有人注意他的發現。圍觀者們關心的似乎只是死者的面容和身體。劍往河岸邊退了幾步,仰著頭更專注地盯著鐵橋架上的藍布條,他看見它在風中彎曲起來,布條的兩端扭結在一起,然后突然地拋開,其中偏長的一端又繼續向下墜落,另外一端卻在輕盈地浮升。劍莫名地覺得緊張,他看見藍布條像一根枯枝斷離樹木一樣,無力地墜落下來,它在空中滯留的時間不會超過一秒鐘。劍發出了一聲怪叫,他拍打著書包高喊道,掉了,掉進河里了。 人們都回過頭注視著劍,劍的臉漲得通紅,他顯得局促不安。你在后面瞎叫什么?有人不滿地責問劍。劍就指著河面上的那截藍布條說,掉下來了,你們看它在河里漂呢。圍觀者們草草地瀏覽了一遍骯臟油污的河面,又轉過臉面向橋洞里的死者了,似乎沒有人對那截藍布條感興趣,劍的發現仍然顯得多余而微不足道。 劍在人群后面沉默了一會兒,然后他撿起了岸邊的一根樹棍,彎腰蹲在河邊打撈水面上漂浮的藍布條,藍布條的漂浮毫無規則可循,忽東忽西,忽走忽停,劍的打撈因此很困難,但是劍很有耐心,他抓著樹棍沿河追尋藍布條時聽見有人正在議論那個陌生的死者。 為什么要吊死在鐵路橋洞里呢?躺在火車輪子下面不是更干脆嗎?一個鄰居說。 我猜他本來是想躺在火車輪子下面的,可火車過來時又害怕了,一害怕就往橋洞里跑了。另一個鄰居說。 劍聽著那些人的談話,覺得他們的推測可笑而荒唐,劍想只有死者本人才知道這到底是怎么回事。像所有居住在五錢弄的居民一樣,劍目睹過鐵路上形形色色的死亡事件,他喜歡觀望那些悲慘的死亡現場,但他始終鄙視旁觀者們自以為是或者悲天憫人的談論,每逢那種特殊的時刻,人群中的劍總是顯得孤獨而不合時宜。劍習慣于搜尋那些死者遺留的物件,譬如一支鋼筆,一塊手絹,半包擠扁的香煙。有一次他在路基上還發現一只小玻璃瓶,瓶子里裝滿了粉紅和淡黃兩種顏色的藥片,劍神使鬼差地拾起了那只藥瓶,他想把它藏在口袋里,是劍的母親厲聲制止了他,劍的母親認為他的舉動是瘋狂的、傷風敗俗的,因為那只藥瓶無疑是從死者口袋里掉出來的。 劍這次同樣沒能撈起那截藍布條,藍布條突然從河面沉下去了。那么輕的一截藍布條,竟突然從河面沉下去了。劍掃興地扔掉了手里的樹棍,他覺得這次發現的藍布條有點不可思議。 從五錢弄民宅的斷墻上翻過去,穿過一片種滿向日葵的坡地,劍又到鐵路上去了。劍在鐵軌外面的石子路上低著頭走路,走走停停,偶爾伏在鐵軌上聽遠處火車運行的動靜。那是一種細微的有如蟲鳴的錚錚的聲音,劍可以從中判斷火車離他有多遠,火車正在朝哪個方向運行,劍同樣也可以判斷那是一輛客車還是一輛貨車,據說五錢弄的好多男孩都具備這種非凡的判斷力。 劍在找尋著從火車窗口扔下來的物品,香煙殼子、糖紙和啤酒罐,它們往往被旅客拋在路基上。劍把他選中的物品放進他的書包里,最后他會把它們帶回家里,雖然劍的母親厭惡那些看上去骯臟不堪的物品,她時常把劍帶回的物品扔到垃圾堆里,但劍依然執著于他在鐵路上的漫游和尋找。 是午后鐵路相對沉寂的時分,初夏的陽光在鐵軌和枕木上像碎銀一樣彌漫開來,世界顯得明亮而坦蕩。路坡上的向日葵以相似的姿態安靜地佇立著,金黃色的碩大的花盤微微低垂。有成群的小黃蜂從向日葵花盤上飛出來,飛到坡下那些白色的野薔薇花叢中。火車正從很遠的南部駛來,現在是午后鐵路相對沉寂的時分。劍突然在一堆新制的枕木旁站住了,四處瞭望一番,他驚異于這種鐵路上罕見的沉寂。腳下的枕木散發著新鮮瀝青強烈的氣味,俯視遠處的曲尺狀的五錢弄,那些低矮簡陋的房屋顯得很小很凌亂,它們使劍想到了一些打翻在地上的兒童積木。 像往常一樣,劍沿著鐵路路基行走一公里后看見了道口,這是一個寬闊熱鬧的地方。簡單的直線的鐵軌在這里扭曲交疊起來,裝滿貨物的黑皮貨車行駛到此會突然改變方向。劍一直覺得道口是一個有趣的神奇的地方,而且他在道口可以看見那些調車工人攀在車廂外的鐵梯上,一邊罵著臟話一邊向遠處揮舞手里的紅色或綠色的小旗。不僅如此,劍還曾經在這里拾到一只羊皮面的漂亮的錢包,雖然那只錢包早就拾而復遺,但劍清晰地記得錢包打開后的一股奇怪的香味,一張描色的陌生女人的照片,還有一張上海至哈爾濱的火車票。錢包里沒有錢,劍并沒有感到遺憾,他喜歡的是那張火車票,他知道它代表了一段非常漫長的穿越中國大部的旅程,對于從來未坐過火車的劍來說,這幾乎像一件令人艷羨的珠寶。劍珍藏了那張火車票,當然在此之前他果斷地撕碎了陌生女人的照片,他不想讓一個陌生女人的臉占據自己的意識,奇怪的是她的臉后來經常在劍的腦子里出現。年輕美麗的微笑,鮮紅欲滴的嘴唇以及唇邊的一顆黃豆粒般大的黑痣,劍為此感到害羞,或許不是害羞,而是一種難以名狀的不安感覺。 那個女人是從上海返回哈爾濱的家呢,還是從上海離家遠赴東北的哈爾濱呢?像往常一樣,劍走到道口就會想起這個問題,他知道想這個問題是無聊而可笑的,但他走到道口就會忍不住地想起這個問題。 扳道房很孤單地站在鐵軌旁,扳道工人老嚴很孤單地站在窗邊,他在凝望正前方的信號燈。那是個五十歲左右的男子,他耳朵長得有點奇怪,耳垂部分堆積了多余的廓線,看上去就像一只飽滿的餛飩。 劍最初走進扳道房的原因就在于老嚴的耳朵,他覺得它有趣而惹人喜愛。劍和老嚴的友誼已經有好幾年的歷史了,對于劍來說,他喜歡的是老嚴的耳朵,但他始終不知道老嚴喜歡他的原因。當劍把老嚴送給他的花生、瓜子帶回家時,劍的母親悲天憫人地說,那老家伙夠可憐的,一個人守著道口,只能跟孩子說說話。劍的母親試著剝了一顆花生,她關照劍說,以后別吃他的東西,不明不白的。以后別往他那兒跑,聽見了嗎? 劍覺得他母親的話也是不明不白的,他不想聽她的話,只要走上鐵路,只要沿著鐵路行走一公里,他自然會看見那座孤單的木頭房子,自然會走進扳道工人老嚴的房子里去。劍已經看見了那只竹篾編制的鳥籠,它掛在窗前,在老嚴的面前微微晃蕩著。鳥籠里是一只漂亮的羽毛絢麗的蠟嘴鳥,劍喜歡這種小鳥,他知道他上扳道房除了想看老嚴的耳朵,更想念的是這只蠟嘴鳥。 火車快到了嗎?劍說。 快到了。黃燈已經亮了。老嚴說,你進屋來吧,我該去扳道啦。 劍和老嚴在狹窄的門口交換了一下位置,劍走進了那間充滿著柴油和鞋襪氣味的房子。他走到窗邊摘下了鳥籠,把它放在自己的膝蓋上,這樣他和籠子里的蠟嘴鳥離得似乎更近了。劍把小拇指伸進籠子去觸碰鳥喙,但鳥卻淡漠地躲避了,它縮在角落里,羽毛微微顫動。劍突然覺得鳥是沉浸在火車來臨前的恐懼中,他想鳥肯定害怕火車尖厲的汽笛聲的。 桌上的鬧鐘快指向二點了,馬上將有一列貨車駛過道口。一點五十五分,劍和老嚴一樣熟知每列火車途經道口的準確時間,劍有點懷疑蠟嘴鳥是否也和他們一樣,知道哪列火車即將轟隆隆地經過它的身旁。 老嚴弓著腰走進來,把油膩的手套摘下來扔在桌上,老嚴注視劍的表情明顯地有點生氣。他說,你又把鳥籠摘下來了,我讓你別折騰它,可你每次來都把鳥籠摘下來。 摘下來玩玩,有什么了不起的?劍嘟囔著把鳥籠重新掛好,他拍了拍手上的碎米粒說,說話不算數,你那會兒答應養幾天送給我的,可現在連玩也不讓我玩。 那會兒我怕鳥在我這里養不活,我怕鳥受不了火車的聲音,可它好像并不害怕火車,它跟人一樣習慣了火車。 不,它害怕火車,只是它不會說話。火車開過時它的羽毛簌簌發抖,不信你馬上看吧,我敢打賭它的羽毛會簌簌發抖。 其實我也不知道它是不是害怕火車。老嚴有點歉疚地笑著,他望了望籠子說,我只要它能在扳道房活下去,有個鳥陪著比一個人強多了。 可是它不會說話。劍說,它不會說話怎么陪你呢? 它不會說話你可是會說話的。老嚴從籃子里抓出一把花生塞在劍的手里,他臉上的表情看上去溫和而狡黠。那么你是不是愿意每天來陪我說話?老嚴說,只要你每天來,過了夏天我就把鳥送給你,連籠子一起送給你。 你說話不算數,我不上你的當。劍想了想說,再說我還要做學校的功課,我哪能天天來陪你說話呢? 我跟你開玩笑呢,就是你不上我這兒來,過了夏天我也會把鳥連同籠子一起送給你。 真的?這回你說話算數吧? 當然算數。老嚴扳著指頭嘴里念著,六月、七月、八月,到九月我就離開鐵路回老家了。他說,到了九月我就退休回老家了。扳道靠力氣和精神,我已經不比當年啦。 要等整整一個夏天,說不定鳥會死呢。劍有點不高興,他轉過臉望著窗外,午后的第一列火車正嘶鳴著隆隆駛過。他注意了一下籠子里的蠟嘴鳥,它的彩色羽毛倏而收緊,倏而顫索,最后隨火車遠去重新舒展開了。這個過程就像含羞草的葉子一樣,在觸碰中發生形狀的變化,看上去很奇妙也很有趣。 黃昏的五錢弄沉浸在一片嘈雜混亂的氣氛中,人們紛紛向五錢弄西側的趙家涌去。趙家出事了。是趙家七歲的女孩子小珠出事了,果然又是在鐵路上惹的禍。 事情的起因跟小珠毫無關聯,一群男孩為了勇氣和膽量在弄口爭論不休,誰敢趴在鐵軌中間讓火車從身上開過?他們堅信火車底部與鐵軌間的縫隙可以使勇敢者安然無恙。一群男孩激烈地爭吵著,急于向對方證明自己是五錢弄惟一的真正的英雄,他們推推搡搡地往鐵路上走,小珠就跟在男孩們的身后,邊走邊問,你們真的要上鐵路比嗎?你們真的不怕被火車軋死嗎? 小珠就是劍的妹妹。劍是不喜歡妹妹跟在他身后的,所以小珠就經常跟在別的男孩后面玩耍。那天小珠就這樣跟著那群男孩爬上了鐵路。男孩們嚷嚷著躺在鐵軌中間,他們躺在那兒姿勢各異,臉上表情都怪模怪樣的,小珠站在一邊看著他們,捂著嘴哧哧地笑。他們躺了一會兒,火車沒有來。再躺一會兒,火車真的來了,有個男孩突然尖叫了一聲,火車來了,快爬起來。所有的男孩都迅速地從鐵軌中間爬了起來,跳到鐵軌外面。七歲的女孩小珠卻被前方疾駛而來的黑影嚇壞了,小珠轉過身朝前跑,小珠在鐵軌之間踉蹌著朝前跑,似乎沒有聽見男孩們在后面的叫聲,跳出來,快跳出來。小珠瘋狂地朝前奔跑了一段路,突然站住回頭張望,她看見火車閃爍著一圈紅光朝她飛撲過來。火車,你慢一點,你停下來。小珠發出一聲凄厲尖銳的狂叫,最后她被嚇哭了。但她的聲音在一剎那間就被龐大堅硬的火車撞碎了,小珠驚恐的蹦跳的身影被一片乳白色的氣霧全部吞沒了。 男孩們聽見火車掣閘時粗鈍的當當一聲巨響,但是一年數度的災禍已經再次發生,他們看見一只紅色的塑料涼鞋從火車輪子下飛濺出來,就像一滴水珠。 劍是第二天在路坡下找到小珠的塑料涼鞋的,它躺在兩棵向日葵毛茸茸的枝干間,鞋面上沾著夜來的露水。劍拾起那只紅色的纖小的塑料涼鞋,他擦去上面的露水,把它放進了自己的書包里。劍注意到妹妹的遺物和別人一樣,也是非常潔凈非常鮮亮的。 夏天以來劍的母親精神紊亂,每次火車從五錢弄附近駛過時她的身體就會劇烈地顫抖,而夜行貨車的汽笛聲則使她發出更加尖厲悠長的狂叫,劍的一家生活在小珠的幼小亡靈的陰影中。 劍的母親不許劍再到鐵路上去,劍現在懂得該順從母親了,他給母親端著藥鍋里外忙碌著。我聽你的話,他說,我不到鐵路上去玩了。但是在那個炎熱潮濕的夏季里,劍總是神思恍惚,在憑窗眺望不遠處的鐵道時,他的心也像天氣一樣炎熱潮濕,是一種煩悶不安的心情,劍知道那是他克制了欲望的緣故。只去一回,去道口看看老嚴和老嚴的蠟嘴鳥,他對自己說,只去一回,以后再也不去了。 這個早晨劍終于偷偷地上了鐵路,走過鐵路橋的時候他突然想起那個縊死在橋架下的男人,那截很像褲帶的藍布條,于是劍用雙手撐住鐵橋的欄桿,腦袋盡量向下面的橋洞里張望,但他幾乎什么也沒看見,只看見河水從橋洞下舒緩地流過,水面上仍然漂浮著油污和垃圾,一切都很正常。劍繼續沿鐵路往前走,走到妹妹小珠遇禍的地方時他放慢了腳步,他覺得很難過,眼前浮現出那只紅色的纖巧的塑料涼鞋,他試圖回憶小珠最后留下的音容笑貌,奇怪的是那些印象居然已經是模糊的、飄忽不定的了。 像往常一樣,劍沿著鐵路行走一公里,最后來到道口,來到了扳道工人老嚴的小木屋里。劍首先注意的是那只竹篾鳥籠,他沮喪地發現鳥籠已經空了,可愛漂亮的蠟嘴鳥不知到哪里去了。 鳥什么時候死的?劍毫不掩飾他對老嚴的不滿情緒。 前天,是夜里死的。老嚴用一種哀傷和自譴的目光掃了一眼空的籠子,他說,我后悔上次沒有把它送給你,你帶回家養說不定鳥就死不了。 鳥是讓火車嚇死的。劍說,我早說過,可你不相信。 誰知道呢?也許是餓死的。老嚴嘆了口氣說,我前天忘了給它喂食,這一陣子我老是心神不定,馬上可以回老家了,可我老是心神不定的。 你真該死,好好的鳥讓你弄死了,你要是扳錯了道,不僅火車要翻車,還會死好多人的。 不,我不會扳錯道的,我扳道扳了大半輩子,怎么會扳錯呢?老嚴突然高亢而激動地喊起來,他逼視著劍說,小伙子,你不要咒我,我扳道扳了大半輩子,永遠也不會出錯的。 一老一少兩個人頓時都有點不快,他們很別扭地坐在一起,透過窗口凝望路軌旁的信號燈座。劍默默地想像著蠟嘴鳥之死該是什么模樣,一只被火車嚇死的鳥該是什么模樣?但劍不知道扳道工老嚴想著的是鳥還是火車。他側目瞟了眼老嚴蒼老的皺紋密布的臉,劍意識到自己現在對老嚴又怨又恨,一切都是為了那只可愛漂亮的蠟嘴鳥。 你好久沒上我這里來了,老嚴最后摸了摸劍的耳朵,他說,是家里人不讓你上鐵路嗎? 別摸我的耳朵。劍大聲叫起來,作為一種報復和發泄,他踮起腳將老嚴古怪的餛飩狀的耳朵狠狠揪了一下,然后他一邊朝外面走一邊說,你說話不算數,我以后再也不想見你了。走出木屋,劍仍然沒有平息心中的怨氣,于是他扒著窗子朝老嚴又叫喊了一句,你是個老糊涂,你會扳錯道次的,你肯定會扳錯道次的。 炎夏將盡,彌漫于鐵路兩側的暑熱一天天消退,學校快要開學了,五錢弄的孩子們在瘋狂了一個夏天后漸漸安靜。劍又是好久未上鐵路了,有時候他在路坡下的向日葵地里采摘成熟了的花盤,挖出那灰黃色的花籽,塞進嘴里咀嚼著。劍發現那些花籽的滋味很古怪,他從中感覺到一種若有若無的鐵的氣味,瀝青的氣味,就像鐵軌和新鋪的枕木的氣味一樣。 劍看見一列綠色的客車從北面駛來,速度越來越慢,終于在鐵路橋上停住了,對于五錢弄的孩子來說,他們知道這是一個異常現象,也許是有人臥軌了。孩子們從家里跑出來,邊跑邊叫,鐵路上又死人啦,又死人啦。 但這次的事故并不像五錢弄的孩子們想得那么簡單,他們跑到鐵路橋上并沒有看見血肉模糊的死尸,火車上的司爐告訴他們事故出在道口那側,有一輛運載機器的貨車在前面出軌翻車了,是扳道工人扳錯了道次釀成的禍端。 劍站在火車頭前發怔,依稀想起那天在扳道房對老嚴的詛咒,劍對詛咒的應驗過程深感茫然。后來劍跟著一群人往道口方向走。遠遠地他就看見了那列顛覆了的貨車,它像一座巨大的坍塌的房子,散落在鐵軌上或者路坡下面,空氣里充溢著焦硝和油煙的怪味,有的車廂還在燃燒,附近的路面因此是滾燙灼人的。 出事地區涌集著一些鐵路工人,他們正在用工具疏通堵塞了的鐵道,有人向五錢弄的孩子招手,快來一起干,別站在那兒看熱鬧。孩子們就呼地擁上去幫忙了。只有劍站在一邊沒動,他在想老嚴到底是怎么回事,火車出軌到底又是怎么回事。劍望了望扳道房的窗口,那只鳥籠仍然掛在窗前,扳道工老嚴卻不見蹤影了,有兩個工人站在扳道房前一邊喝水一邊議論老嚴,他們說老嚴剛被鐵路警察帶走,他們猜測老嚴扳道前是喝了酒的。 劍不相信老嚴喝酒的傳聞,他堅信這起車禍和蠟嘴鳥之死有關,假如蠟嘴鳥仍然在籠子里蹦跳,這起車禍也就不會發生了。但是劍沒有把他的想法告訴任何人,他走近扳道房悄悄地摘下了窗前的空的鳥籠,摘鳥籠的時候劍的心里有點發虛,幸好并沒有人注意他。 后來劍提著空的鳥籠往回走,由于路軌兩側的碎鐵橫木還沒有清理完畢,劍是從向日葵地里繞過翻車地區的,他在鐵路上忽隱忽現,遠看像水中的浮魚。劍提著空的鳥籠沿鐵路走出半公里回頭朝道口那里張望,清掃障礙的工人仍然在驕陽烈日下忙碌著。 綠色的客車停在鉛灰色的鐵路橋上,現在它無法行駛,許多人的腦袋從車窗里探出來向前方觀望,劍從車窗下走過的時候遇到了七嘴八舌的提問,前面出什么事了?是有人被火車軋死了嗎?火車什么時候再往前開? 我不知道。劍搖著頭大聲地回答。 在逐一經過的車窗前,劍突然看見了一張似曾相識的女人的臉,她從車窗內扔下一卷整齊的蘋果皮,微笑著凝視劍和劍手里的鳥籠,女人唇邊的一顆黑痣在窗內閃爍著一點神奇的光暈,它使劍匆匆歸家的腳步戛然而止。 你手里提的是鳥籠吧?女人問。 劍專注地盯著女人唇邊的黑痣,沒有回答她的問題。劍沉默了一會兒突然說,你從上海去哈爾濱,我知道你是從上海到哈爾濱去。 不,我到天津就下車了。女人笑起來,她的手從車窗里伸出來,似乎想去觸摸劍手中的鳥籠。女人說,鳥呢?你的鳥籠里怎么沒有鳥呢? 別碰它。劍就是這時候倉皇奔跑起來,他推開陌生女人的手就倉皇奔跑起來。劍緊緊捏著籠鉤的手已經沁滿了汗水,他感到一種莫名的緊張和恐懼,就像一個被追逐的真正的竊賊一樣。劍不知道自己害怕的是什么,但他在奔跑的同時已經知道他下一步將干什么,他想把那只鳥籠扔掉,他竟然想把那只空的鳥籠扔掉。讓我的手離開鳥籠,劍想,快讓這只鳥籠離開我的手。 劍站在高高的鐵道上,面向五錢弄的方向舉起手里的鳥籠。劍吼叫了一下,用力把鳥籠扔出去,但用竹篾編制的鳥籠很輕,它在空中只飛行了很短的一段距離,無聲地落在路坡下的向日葵地里。劍看見它在肥大的葵花葉上輕輕碰擊了一下,然后就無聲地落在向日葵地里。 八月仍然是葵花向陽的季節,葵花在南方常常被種植在鐵路兩側的路坡上,這種美麗的植物喜歡熾熱的陽光,已是眾所周知的常識了。 +10我喜歡

限會員,要發表迴響,請先登入