德侑實業有限公司設立於民國92年,憑藉著對複合材料的專業,以獨特的專業技術長期為各大品牌OEM、ODM提供產業全方位服務。

我們每天有1/3的時間需要枕頭先相伴。這也是身體、器官獲得休息的寶貴時刻...偏偏,我們卻很容易因為睡到不適合自己的枕頭,睡得輾轉反側、腰酸背痛,又或還沈浸在白天的煩惱、緊張明早的會議、害怕趕不及早上的飛機等等...讓我們的睡眠不夠優質、不夠快樂、沒有辦法快速入眠。

德行天下創辦人有鑑於過去開發各類生活產品的經驗,便想利用本身所長,結合各類複合材料的特性,投入枕頭開發的行列。

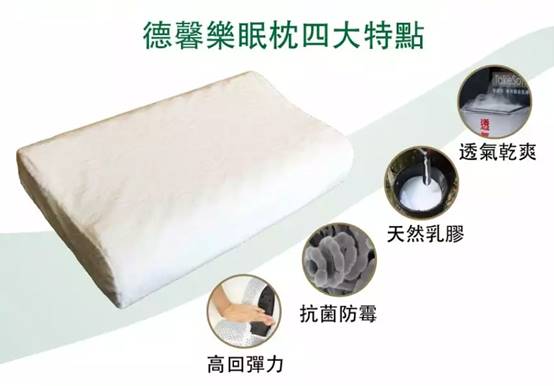

從枕頭模具開發、材料研發、創新製造到整合顧客需求過程中,了解到一款枕頭的製作,除了要解決一般乳膠枕悶熱且不透氣的問題,更要同時兼顧到人體工學的體驗性,創辦人常說:「一個好的枕頭,支撐透氣兼顧,仰睡側睡皆宜,才能每天快樂入眠。」

現在導入石墨烯加工技術,讓枕頭的功能性更上一層樓

石墨烯具有良好的強度、柔韌度、導電導熱等特性。它是目前為導熱係數最高的材料,具有非常好的熱傳導性能

德侑實業有限公司為了替自己身邊重視的人們做好一顆枕頭。不論是在外形,還是在舒適度上都能達到最好的需求,即便現今許多的工廠因成本上的考量,顧了外形,忘了內涵,但德侑實業依然不忘在品質上的「堅持、 執著」。

引進先進的加工技術,就是要給消費者最佳的產品

開發、研究、創新以及對材料的要求是德侑實業開發枕頭的初衷,憑藉獨特的專利技術將極其珍貴的天然乳膠與千垂百練的備長炭完美結合後

創造出獨家環保無毒的TakeSoft 徳舒孚專利綠金乳膠;乳膠材料,備長炭,石墨烯應用提高到更高的層次。

同時具備防霉、抑菌、透氣、除臭、遠紅外線等五大功效,並榮獲多國發明專利。

生產過程採用專線製造專利乳膠材原料,全自動化生產保證品質與產量穩定,達到品牌客戶的最高要求。

石墨烯枕頭製作開模一條龍:

選材品管

原料調配

成品製造

包裝設計

若您有枕頭開發構想或是想OEM自己的品牌,歡迎預約現場諮詢,體驗無毒的TakeSoft 徳舒孚專利綠金乳膠做製作的枕頭,用最專業MIT精神幫助您打造你的專屬品牌。

德行天下:

地址:427臺中市潭子區雅潭路二段399巷200 -7 號

電話:04-2531-9388

網址:https://www.deryou.com.tw/contact.php

| RR1515CEFE15ERFE |

一個星期六,吉姆又喝醉了,在去看橄欖球比賽的路上用雨傘模仿球棍打起球來,還從一輛警車里偷了一個警察的頭盔。結果他被逮捕,戴上了手銬,迷迷糊糊中還想逃跑,頭盔也被弄丟了。最后吉姆被判為盜竊、擾亂治安、拒捕和當眾酗酒 第二天,吉姆出現在拉爾夫·特納教授的辦公室里—就是吉姆曾經在他的課上交過波希論文的那位歷史教授—他說自己昨天整晚都在喝酒,如果被學校知道了自己惹的麻煩,很可能就會被開除教授本人也舉辦過很多次派對,很痛快地就答應幫忙。 星期一,特納教授陪著吉姆去理了發,幫他買了一套正裝,陪他上了法庭,后來還叫上了系主任代表自己出庭。最后吉姆被課以50美元罰款(當時他手頭有這筆錢,可是他不愿意出,于是就寫信給他母親要來了錢,不過沒有告訴她錢的用途),還有留校察看的處分。 除了拉爾夫·特納,還有其他幾個教授也為吉姆向校方求情吉姆在他們的課上經常得高分,并且贏得了他們的尊敬。這樣吉姆總算是在學校里免除了受到更嚴厲的懲罰與限制。他還是一如既往地花樣迭出,讓老師和同學們感到眼花繚亂 在戲劇史課上,吉姆寫了一篇半開玩笑的論文,把《等待戈多( Waiting for Godot)闡釋為一個關于南北戰爭的故事,因為劇中的兩人有點像格蘭特和李將軍,還有一個奴隸。他的舞臺設計課老師還記得吉姆設計的一個舞臺方案,是一個裸體男人懸掛在舞臺頂部,仿佛被釘在十字架上。還有一個為《熱鐵皮屋頂上的貓》設計的方案,是在話劇開始時在舞臺后墻上投一個光點,然后這個光點越來越大,直到劇結束時籠罩整個舞臺,呈現為一個癌細胞的斷面(劇中的主人公死于癌癥) 沒有任何表演經驗的吉姆還參加了學校里排演的哈羅德·品特( Harold Pinter)的荒誕劇《傳送器》( The Dumbwaiter)。在演員表上,吉姆給自己起的藝名是“斯坦尼拉夫斯·波列斯拉夫斯基”,這個名字來自偉大的俄國表演藝術家和導演,斯坦尼拉夫斯基,“方法派”表演之父,以及風靡一時的波蘭導演理查德·波列斯拉夫斯基,他曾經在斯坦尼拉夫斯基的莫斯科藝術劇院工作,之后移民美國導演電影。 該劇的導演山姆·基爾曼推薦吉姆閱讀安托南·阿爾托的作品這位法國戲劇大師于20世紀30到40年代在精神病院里發出了關于戲劇革命的發聾振聵的吶喊:“我們必須認識到,戲劇就像瘟疫一樣,是一種有感染力的狂熱,這正是它之所以迷人的隱秘。”吉姆非常喜歡這個觀點。 “和吉姆在一起表演非常有趣,”和吉姆在《傳送器》中演對手戲的同學凱斯·卡爾森回憶道,“每天晚上,當大幕徐徐拉開的時候,我對他即將要做的事情都一無所知。他非常難于配合,因為他每次都以非常不同的形式來詮釋角色。但他也從來不試圖配合我,完全不拘泥于對話或是其他傳統的戲劇形式。他以一種晦澀不明、不動聲色的語調來念臺詞,他的表演難以預測。但是你能感到某種深沉的理解某種失控邊緣的感覺如同暗流一般潛藏在他的表演之下。 “當時(1963年),人們對舞臺上的淫穢表演還是很保守的。我們在彩排中有不少淫穢的表演,但在正式表演中卻沒有,但是有了吉姆的精彩表演,我們都沒意識到這一點。” “你父親當上艦長了,吉姆,”吉姆的母親告訴他說,“那是全世界最大的航空母艦之一(好人理查德號),船上有三千多人聽從你父親的指揮,你的父親受到他們的尊敬—這全是因為他是一位執行紀律的人,可是如果他的親生兒子像個垮掉派一樣出現在人們面前的話,他的臉要往哪里擱呢。” 1964年1月,吉姆在科羅拉多家中小住了數天,開學后他就要到UCLA讀書了。1月8日,他到正在太平洋作機動演習的艦隊中去看望父親,還新剪了頭發。但不幸的是,理得還不夠短—吉姆一登上那艘俗稱“好小伙”的航空母艦,馬上就被推進船上的理發室去再次理發,這一次的結果是一個和其父一模一樣的寸頭—后面和兩鬢都被修去,只在頭頂有短短的頭發。吉姆非常生氣,但是什么也沒有說。 船長既驕傲又謹慎地把兒子帶到艦橋上,把他介紹給官員們。吉姆莊嚴優雅地同他們握手并做了自我介紹。一位海軍攝影師還照了一些照片。后來他們還從船上放下一些人形的靶子,給了吉姆一桿槍,讓他瞄準海中的靶子射擊 后來吉姆曾經帶著苦澀講述那天下午的經歷。他還說當父親走下對三千人發號施令的權威地位,回到家中的時候,卻要聽從母親的指手畫腳 她讓他去倒垃圾,沖他大發牢騷,”吉姆說,“而我的父親也就言聽計從,乖乖地去倒垃圾。” 星期后,吉姆帶著足夠在學校附近租一間小公寓的錢來到了洛杉磯,在UCLA登了記,進入這所擁有兩萬名學生的加州最大的大學校園。和加州大學在伯克利的分校不同,洛杉磯分校的風氣是不問政治,學生們一個個身體健壯,皮膚曬得黝黑,穿著休閑隨意的服裝,看上去令人愉快 1964年吉姆入學的時候,正值UCLA電影學院名師迭出的黃金時代。教師隊伍中包括斯坦利·克雷默( Stanley Kramer)、讓·雷諾阿( Jean Renoir)和約瑟夫,馮·史登堡( Josef von Stemberg)等導演大師。學生們無不充滿自信,認為自己才華橫溢,特立獨行。未來的大導演,年輕的弗朗西斯,福特,科波拉( Francis Ford Coppla)也是他們當中的 +10我喜歡

【微小說】一枚硬幣 狄大慶 一天我到一家小吃店買了一碗面條,正準備坐下來吃。這時一個老態龍鐘、頭發凌亂、胡子拉渣的老頭從座位上站起來,慢吞吞地走到店主跟前,顫巍巍地從口袋里掏出十元錢給店主,與此同時從他的口袋里掉出一枚硬幣,硬幣從地上不停地滾,不知滾到什么地方了。老頭到處找,一會兒彎下腰來這兒看看,一會兒探下身來那兒瞧瞧,但都沒能找到。店主和服務員也幫他找,還是沒能找到。老頭不甘心不肯走。老板從自己的口袋里拿出一枚硬幣給他說:還你一枚硬幣。老頭說:我不要你的硬幣,我只要我自己的。老板說:你的找不到了,怎么辦呢?老頭說:我明天再來,你找到了,一定要還我啊。 我仔細盯著老頭看了一會兒,有點似曾相識。我苦苦地在大腦里搜索,終于想起老頭是我小學時教我算術的金老師。金老師在教學和生活中都是一個精打細算的人,不愧是學校的一個有一定知名度的算術老師。我叫了他一聲金老師,他用一雙陌生而渾濁的眼睛看著我問道:你是誰啊?我報出了自己的姓名。他搖搖頭說:不認識。老板悄悄告訴我:老頭現在有點老年癡呆,家就住在附近,不過他現在家還是能找到的。我從自己的口袋里掏出一枚硬幣對金老師說,這是我剛才從店里地板縫里找到的。他拿起我的硬幣左瞧瞧,右看看,臉上終于露出了笑容說:就是這枚硬幣,謝謝你啦!我說:不用謝,你走好啊。 他雖步履蹣跚卻心滿意足地回家了。 +10我喜歡

孫建永/作 (一) 清晨,我騎著新買的自行車去采藥。 來到一片十多畝大的松樹林,松樹棵棵都在四、五米高,密度很大,樹頭與樹頭連在一起,地上布滿了殘枝敗葉,根據情況分析,這里當年是苗圃,經過多年的間採,形成現在的松林。 幾只烏鴉落在樹頭上,見來人了,哇哇地叫著向稍遠一些的樹上飛去。 松林中間有一塊四四方方的墳地,根據墓碑看,這是張家的祖墳。我把自行車打在墳邊,開始采摘樹葉。 昨天,一穿著名牌的老大娘到我家求治療耳鳴的偏方,我告訴她用松針治療耳鳴有效,她說不認識,也不知道到哪里去找,拿出一百元人民幣,讓我去給采一些,我沒有收錢,告訴她我是騎行隊的,出去騎行鍛煉捎著給采一些,說好了今天上午來家里取。 一輛大三輪車開進了樹林,停在墳邊,下來一高一矮兩個年輕人上墳,我才想起,今天是陰歷七月十五鬼節日。他們上完墳,向我的自行車走來,我也從樹林出來。 高個子大聲說:“你干什么呢?” “我采一些松樹葉,用來治病用。” “這是我們的苗圃,你跟誰說了來采,這是對苗圃的破壞!”高個子厲聲高叫。 我說:“老弟,不至于破壞吧,我只采一些樹葉。” 高個子指了指不知什么時候折斷的小樹枝說:“老是有人來破壞,我們一直抓不到人。” “我剛來,只采了不多的樹葉”我說。 “少啰嗦,今天這事你是私了還是公辦?私了把你的自行車扣下,公辦和我們到城郊派出所!” 我一看今天遇著了地痞流氓,他們簡直是要搶劫,我只好答應公辦吧。他們倆把自行車抬上三輪車,我也上了車,一路向派出所開去。 辦公桌里坐著矮矮胖胖的所長,長相與矮個子有相似。高個子向張所長說明了情況,并說他的苗圃被人破壞得多么嚴重。 張所長問了我的姓名住址,和藹的讓我說說情況。我說:“我是第一次到那里采松樹葉,沒有折斷一枝樹枝,原來也用過,是到南山上采的。” 張所長又對高個子說:“你要扣人家的自行車,這自行車3000多元呢!我認為適當的罰點款,賠償你的損失,你看呢?” 高個子堅決的說:“最少也得賠償兩千!” 我心想,他們可能是一家子的,看來今天是遇著麻煩了。 張所長又對我說:“你說你是第一次去那里采松樹葉,誰能給你證明?你是當醫生的,又不缺錢,你看怎么辦?” 我說:“我不是醫生,只是免費告訴人們偏方,我采松樹葉也是免費送給患者,這罰款實在太多了吧?” 張所長看了看高個子說:“我看也有點太多,來這里不能你說了算,罰他1600吧,你們商量一下。” 高個子說:“我希望你秉公執法,你看著辦。” 最后讓我回家取錢,來贖自行車。 我一肚子氣回到家里,昨天那老大娘已經在家等著我,還拿來兩瓶精致的盒酒。我把詳細經過一說,老大娘一笑說,孫醫生不必害怕,也不必拿錢,這事兒我和你去處理。 大娘和我來到派出所,對張所長說:“你是張所吧,我是患者,松樹葉是給我采的,罰款不多,應該我出。” “張所長,你認為你處理的很公平嗎?這罰款必須得出嗎?” “我只是調停,具體你可與地主商量。”張所長不屑一顧地說。 大娘說:“不必了。” 大娘掏出手機,接通了兒子的電話說:“媽在郊區派出所,被罰款了,你馬上派人送來1600元錢來!” 停了片刻,張所長的手機響了,他看了看接通,滿臉堆笑的說:“趙主任,你好啊,我是小張。” 電話中說:“高局長的母親在你那里?你和誰借來這么大的膽,這罰款,你是來取還是讓高局直接給你去送?真他媽亂彈琴!” “不是,不是,是……”張所長話沒說完,對方電話就掛了。 張所長鐵青著臉,嘴唇發抖,站起來憤怒的對那一高一矮兩個人說:“給我把自行車取下來!”高個子與矮個子急忙取下自行車,發動著三輪趕緊溜了。 張所長把裝松樹葉的兜子遞給大娘,點頭哈腰,滿臉賠笑,用哀求的聲調說:“對不起大娘,我不認識您,大人不記小人過,大娘救我,必當厚報。” 大娘認真地說:“小伙子,為人處世,要對的起天地良心,尤其干你們這一行,一定要講究公正、公平,司法腐敗會給人民群眾造成極其惡劣的影響。” (二) 第二天早上,太陽剛露出地平線,我就騎著自行車出發了。 昨天給大娘采得太少,不夠一療程,今天上山再采一些,送給大娘,想的是一定把大娘的耳鳴治好。 路上行人很少,當路過昨天的松樹林時,我望了望,還有些心有余悸,昨天若不是大娘相助,被人訛詐是肯定了。 晨風吹來,松濤陣陣,一穿校服的男孩,背著沉重的藍書包進了樹林,這里緊挨中學校園,我想,可能是去樹林晨讀吧。 騎車遇著順風,轉眼騎出五六里。突然,車子咯噔咯噔的,下來一看,麻煩事,后帶沒氣了。取出工具,三下兩下拉出里帶,一打氣,用耳朵轉著一聽,發現了小眼兒,抹點唾沫,吹起了泡,用一根牙簽扎進去做為記號,又拿出膠水、小鐵銼,很快補好。心想,看來是出師不利,但對我無妨大礙,我們騎行隊的隊員都有這能力,在路邊抽了一支煙,繼續前進。 來到山下,我把自行車鎖好,一步步向山上爬去。秋高氣爽,山花爛漫,一片片金黃色的野菊花十分可愛。爬到半山腰,已經瞭見不遠的松樹了。猛一低頭,一條鍬把粗細的黑烏蛇橫躺在路中間,嚇了我一跳,蹦后了幾步,從另一條路爬上了山。老人們說,蛇擋道,運氣不好,我不相信那一套,手拿登山杖,并不怕蛇,可我采了松樹葉,還是繞道下山,走了東南的路回家。 當我用自行車馱著松樹葉回來,家里有兩名公安人員等我多時,其中一名開口問:“你會抽煙嗎?”“會!”我說著掏出煙和打火機,給他們每人一支。他們用手擋回說:“你今天到哪里去了?”我說:“上南山采了一些松樹葉,你們是來取松葉的嗎?”他們并不回答,眼光盯著我的臉問: “你幾點起的身?路上是否下過車?”我一頭霧水的回答:“太陽剛上的時候就起身了,下過車,因為……”公安人員打斷我的話說:“有點事,需要筆錄,你跟我們到局里一下。” 來到公安局進了辦公室,他們讓我坐下,銳利的眼光足足盯了我有三分鐘,突然威嚴的大聲問:“大火是不是你放的?”我說:“什么大火?我沒點火啊。”“你騎行中間下車干什么?是否抽煙?”“我的自行車后胎破了,是下來補帶,補好后在路邊抽了一支煙,”我覺得問題有些嚴重,又補充說:“我在山上也沒抽煙,下山后在沙河抽了一支。” 原來,我昨天采松針的那個苗圃被人放火了,盡管消防隊及時趕到撲滅,也燒毀了一大片,我成了最大的嫌疑人。公安人員說:“張家弟兄告你說,大火肯定是你放的,揚言要把你打殘。” 我告訴公安人員,我是老三屆知青,自認為是有社會主義覺悟有文化的勞動者,愛做好事,不干壞事,絕對做不出犯罪的事來。 公安人員對我進行了筆錄,讓我在筆錄上簽了字,最后說:“我們叫你來,只是做個詢問調查,沒事了,你走吧。” 據人們說,張家兄弟參加了黑社會組織,橫行鄉里,什么事他們都會做出來。我說:“我不敢回家了,我就在這里。”公安人員說:“沒有確鑿證據,我們這里沒有你的地方,你走吧!”“我不走,我申請避難!”我說:“你們知道張家弟兄對我恐嚇,造成生命危險,我怎么敢離開這里?你們隨便找個地方,拘留所也好,監獄也行,我等著調查清楚。” (未完待續) +10我喜歡

下一則: 台中潭子止鼾乳膠石墨烯枕頭工廠 彰化石墨烯枕頭自創品牌設計工廠批發商 南投防霉枕頭工廠

限會員,要發表迴響,請先登入