德侑實業有限公司設立於民國92年,憑藉著對複合材料的專業,以獨特的專業技術長期為各大品牌OEM、ODM提供產業全方位服務。

我們每天有1/3的時間需要枕頭先相伴。這也是身體、器官獲得休息的寶貴時刻...偏偏,我們卻很容易因為睡到不適合自己的枕頭,睡得輾轉反側、腰酸背痛,又或還沈浸在白天的煩惱、緊張明早的會議、害怕趕不及早上的飛機等等...讓我們的睡眠不夠優質、不夠快樂、沒有辦法快速入眠。

德行天下創辦人有鑑於過去開發各類生活產品的經驗,便想利用本身所長,結合各類複合材料的特性,投入枕頭開發的行列。

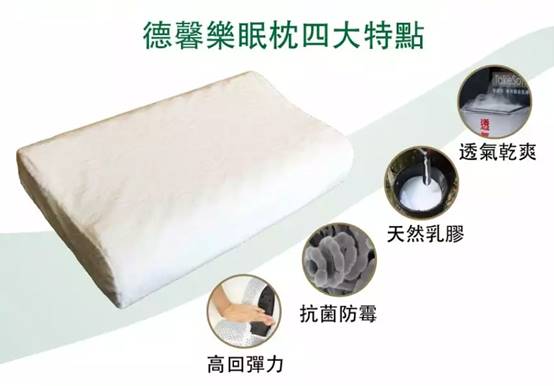

從枕頭模具開發、材料研發、創新製造到整合顧客需求過程中,了解到一款枕頭的製作,除了要解決一般乳膠枕悶熱且不透氣的問題,更要同時兼顧到人體工學的體驗性,創辦人常說:「一個好的枕頭,支撐透氣兼顧,仰睡側睡皆宜,才能每天快樂入眠。」

現在導入石墨烯加工技術,讓枕頭的功能性更上一層樓

石墨烯具有良好的強度、柔韌度、導電導熱等特性。它是目前為導熱係數最高的材料,具有非常好的熱傳導性能

德侑實業有限公司為了替自己身邊重視的人們做好一顆枕頭。不論是在外形,還是在舒適度上都能達到最好的需求,即便現今許多的工廠因成本上的考量,顧了外形,忘了內涵,但德侑實業依然不忘在品質上的「堅持、 執著」。

引進先進的加工技術,就是要給消費者最佳的產品

開發、研究、創新以及對材料的要求是德侑實業開發枕頭的初衷,憑藉獨特的專利技術將極其珍貴的天然乳膠與千垂百練的備長炭完美結合後

創造出獨家環保無毒的TakeSoft 徳舒孚專利綠金乳膠;乳膠材料,備長炭,石墨烯應用提高到更高的層次。

同時具備防霉、抑菌、透氣、除臭、遠紅外線等五大功效,並榮獲多國發明專利。

生產過程採用專線製造專利乳膠材原料,全自動化生產保證品質與產量穩定,達到品牌客戶的最高要求。

石墨烯枕頭製作開模一條龍:

選材品管

原料調配

成品製造

包裝設計

若您有枕頭開發構想或是想OEM自己的品牌,歡迎預約現場諮詢,體驗無毒的TakeSoft 徳舒孚專利綠金乳膠做製作的枕頭,用最專業MIT精神幫助您打造你的專屬品牌。

德行天下:

地址:427臺中市潭子區雅潭路二段399巷200 -7 號

電話:04-2531-9388

網址:https://www.deryou.com.tw/contact.php

| RR1515CEFE15ERFE |

作者簡介:李建明,嘉興秀洲區油車港鎮馬厙村人,1968年5月生,廣廈建設集團有限責任公司嘉興分公司管理人員,建造師,工程師。在枯燥乏味的建筑行業里,喜歡讀詩詞歌賦,喜歡看文學作品。 一 今天是第二次見到她,是認識她的過后的第三個晚上。 我已經有兩年沒有去舞廳了。這段日子心血來潮,重新買了月票,有空就去新世紀舞廳“乘風涼”喝喝茶,順便也可以跳跳舞。 第一次遇到她是在星期六的早上,因為天下雨,我去喝早茶,打算休息一天的。我找不到一個年紀和我相仿的女人跳舞,所以也就索性一個人坐在臺上喝茶,而這個臺平時不是人很多的話,幾乎沒有人去坐那里的。 第一場舞的迪斯科結束后,臺上來了一個女人。看上去比我年輕,估計也和我差不多或者稍微比我大一點,我知道那是因為舞廳燈光的關系,女人比男人更看不透年齡。她的樣子長得還可以,圓臉、一副和善的面相,穿著也比較考究,染了褐色的離子燙的直頭發,不算胖,豐滿,尤其胸脯,夠可以的了。我比較喜歡的一種外表類型。不像臉上沒有三兩肉的女人,精明尖刻暗刁,三分鐘一個“花頭”(主意)。 臺上有七八張空桌子,但她偏偏就坐在我坐的那張桌子旁,估計認為一個人坐在臺上也不好意思。而且,她泡茶是用舞廳的杯子,說明她不是經常跳早舞的女人。 我請她的時候,她很爽快地就站了起來,只是說她并不是很熟練,需要我帶的。 “一步”就和她那樣在舞池里走了幾圈。我在朦朧的燈光里觀察她的神情,注意到她有點憂郁,似乎有什么不開心的事情,又不便說出來,于是壓抑著,但又不好對我表露一種怨恨的臉色,所以,時有一種尷尬掠過她的眼。 她跳“三步”的時候,心情好象有點好轉,時常在轉彎的時候,用腿擦過我的腿根,而且也時不時地用胸脯碰靠一下我的胸膛。那種感覺是幾年前經常有的。我很快就有了對異性的特殊感覺,張揚和飄忽的感覺在開始慢慢勃起,當然,很快她就可以感覺到我的變化。 天氣太熱,人也容易出汗,跳兩曲,得休息一兩個舞。坐在臺上喝茶的時候,我們很少說話。在舞廳里,我以前習慣了不和女人說話,除了指正她們跳舞的腳步或者姿勢,我知道“言多必失”的道理。 今晚,我就坐在舞廳進門的地方。那里一般也沒有舞客坐,太顯眼。晚上跳舞的人,一般都是自己帶了“搭子”,不太希望別人看的很仔細,尤其坐的地方。我是因為一個人去的,所以也就無所謂了。 在開場的第一支“一步”即將結束的時候,她走了進來。撩開厚重的門簾,看到我的時候,彼此怔了一下,然后我向她點了點頭,算是打了招呼。她很自然地在我傍邊的位置上落坐。 “三步”舞曲一開始,我就邀請她下去。她的話比第一次多了許多,而且,嘴里有一股較濃烈的泛酸的酒氣。似乎腳步也不是太穩,有靠上我身體的一種趨勢。而我因為家里的一些床帷上的原因,好象也是很饑渴難耐,正好希望她有那種放浪一點的動作。 在舞池里跳了一支,她體內的酒精在舞曲的縱容下,已經明顯地在眼神在臉上表露出來。她說,我們到外面去走走吧!我同意了。盡管我這是在自己家門的附近,也有點怕碰到熟人,但另一種自私的親近她的欲望已經膨脹了我的膽量。 她沒有開她的踏板車。只是從車后座的箱子里拿出她的坤包。沿著禾興路向南走,在天聲電腦市場那里轉彎向東。她告訴我說,我們去東升賓館開房間。開房間就開房間,男人還怕女人了? 天聲電腦市場相臨的是農業銀行,門面向南。走過銀行的時候,我見她已經憋不住反胃,開始惡心。又怕路上行人看到不雅,于是,就進了農業銀行東大門。 沿著東大門往里走,是銀行的地下停車場。有兩道鋁合金卷閘門。門都拉得高高的,沒有關。沿著防滑的下坡,我們一直走到了地下停車場。里面漆黑一片,沒有點一盞燈。我用打火機照了一下,除了一輛面包車和幾張角落里的破桌子外,別無它物。 我在黑暗中緊緊抱著她。親吻她滿是酒氣的瘋狂的嘴......。 地下停車場很悶熱,很快,我們就大汗淋漓。黑暗里我們彼此看不到對方的臉上的表情,但她的六七分的醉意里,延綿不絕的低聲的呻吟聲在身體的扭動中時斷時續著,時而如哭時而似笑,可以嚇走任何一個敢在黑暗里進入這里的生物。 我不知道,她是否真的醉了,我也不知道關于她的一切。但我感覺到她真的很需要,猶如我自己很需要一樣。 余溫退盡后,我還抱著她不放,我感覺到她用手將翻上腰間的裙擺放下來,整理了衣服。然后我也整理了一下。我摸出手機看了一下屏幕,九點還差五分鐘,我告訴她快走了,門馬上就要關了。我擁著她走上通道的時候,自動卷閘門的馬達聲響了起來,門慢慢地在我們身后落下。 二 也沒有想到,人就象人間蒸發似的,再也看不到了。我有意無意地在“新世紀歌舞廳”在“天聲電腦市場”附近轉悠,就是不見了她的身影。一連好幾天,我都在冥冥之中幻想著她的突然出現,但一切是徒勞的。 難道,她只是偶爾地迷失一次,放縱一次以后,就永遠做回了原來的她? 我不再抱有再遇見她的希望了。盡管有點遺憾,連她姓什么叫什么住哪里都不知道。城市雖小,當什么也沒有確定的時候,找個人還是比較困難的。 夏日的毒辣辣的太陽炙烤著露天作業的我的身體,皮膚一到晚上就發燙,似乎要燒起來。而且,上午十點過后,人就開始惡心作嘔,中暑的癥狀非常明顯,我得不停地吃八顆人丹,讓嘴里清涼,也讓心里感覺到清涼一些,但這樣做并不很管用。 終于感覺到人吃不消的時候,嘔吐出來的盡是酸水,因為早飯基本就沒有吃什么,胃里沒有什么東西可以吐出來,那是非常難過的一件事。我們把船停在河邊一棵大的刺槐樹下,我不停地用很臟的河水澆淋自己的頭,滿頭長長的頭發就貼在兩邊的臉上,滴著成串的水珠。而我的姐夫只在船梢上看著我。惡心和嘔吐減輕了,人還是非常軟弱,腳彎和胳膊彎里非常酸澀,很想很想躺下來。滿身的汗水和澆淋的河水讓衣服全濕透了。人非常的狼狽,如果現在有個熟人出現在我的面前,我將真的無地自容,我在心里想。 一個年輕婦人,穿一件白色棉碎花連衣裙,頭發挽了一個髻,手里提了一個裝著西瓜皮和其他雜物的垃圾袋,慵懶地走到河邊的垃圾箱傍邊,然后將垃圾卻丟到了岸邊的我們的船里。她看著我,很仔細地看著我的臉,(我戴了桔黃的安全帽,穿了蘭色的工作服),我已經認出她來了。是她,就是她。但我不敢招呼,哪敢呢?她似乎想說話,但終于沒有開口。轉身到樓梯口(樓梯到河邊就幾米遠),想想什么,又轉回來,對我說:“是你吧?原來你是做這個工作的呀!”我難為情地點點頭,幸好那晚在她面前也沒有吹什么牛,否則,跳河里去死也覺得晚了。 “好象中暑了你?看你臉色煞白,上來到我家里休息休息吧!這熱的天!”她很誠懇,沒有任何的做作。 我姐夫在船梢,莫名地看著我和她。我很想拒絕,但又很想到她家里休息一下,人確實感覺有點支撐不住。我沒有動身體,只是看著她的眼睛。她在岸上揮了個讓我上去的動作。我爬上裝有紅外防盜欄柵的“石幫岸”,還沒有走到樓梯口,早有穿制服的小區保安過來了。她向保安說:“我鄉下的親戚,中暑了!”保安看看河邊的船,沒有說什么,走了。 這個小區是個高檔住宅區。住在里面的居民非富既貴。我隨著她來到她的家里。客廳里開著空調,一走進去,迎面就有一股涼爽的風將我全身包裹著。整個寬敞的客廳里豪華的裝潢沒有走進門我就想象的到的,但是,在一個醒目的位置,放著一張供臺,卻是我想象不到的。供臺電子香和蠟燭的上方的墻上,掛著兩張黑框的相片,一張是一個中年男人,奇怪的是非常象我的相片,除了他的左臉上有顆痣以外,一張是一個七八歲模樣的男孩子。在她從冰箱里拿出冰鎮可樂的時候,我還在看著這兩張相片上的人。 她知道我想問她什么,只是淡淡地說:“三年前,我們一起自己駕車去杭州,高速路上出的車禍,我坐在后座。他們都走了。”停了一下,又說:“你沖個澡吧!看你全身都濕透了!”我有點為難。心想:沖了澡,這身衣服可是穿不上了。她好象知道我的心思,說:“去沖一下吧!有衣服!” 我怕我姐夫等的急,打個電話,讓他先把船開回去了。 沖好涼水澡,人好象換了一身皮膚,尤其是在空調房里,感覺全身說不出的舒服,人也精神起來。我把我換下的衣服洗了,用洗衣機甩干,然后,請她掛出去曬一下,這樣的太陽,很快就會干的。 她在準備中午的飯菜,因為我答應留下來吃飯,她似乎很開心。走進廚房是我的天下,猶如走進舞場一樣游刃有余。我看了看她放在砧板和擱板上的菜,沒有多久,就做了四菜一燙。“糖醋排骨”“魚香肉絲”“番茄炒蛋”“油燜茭白”,燙是“筍尖冬瓜燙”,她只在“魚香肉絲”盤子里嘗了一條肉絲,就說,和飯店里吃到的一樣嫩一樣香,而且放的辣,剛剛好適合她的口味。 她喝點可樂陪我,我喝的是“陳八年花雕”,在酒里我打了一個生雞蛋,加了一勺白糖,調到看不出一絲蛋花,非常上口的酒。 她一直夸我做的菜很上口,她說以前也經常吃高檔飯店,在家里吃到這樣普通調料做出來的菜,她簡直有點不相信,也沒有人會相信。 她說:“第一次看見你,在新世紀,我走進去看見你坐在臺上的時候,我嚇了自己一跳,真的以為‘他’回來了。燈光并不明亮,側身的剪影簡直一模一樣。很希望你主動請我跳舞,真的。但我跳得并不好。你沒有說什么話,我不知道你在想些什么,也不好問,畢竟陌生。和你跳過以后,我很后悔沒有問你什么,那兩天一直在想,是否還會碰到你。但你知道,我是很少上那種地方的。那晚遇見你,其實我喝了很多的酒,那是他們三年的忌日。我總感覺到一些什么,感覺到“他”會來,別在意我說的哦。然后,就再次來到“新世紀”。原本,我想和你跳幾支,也心滿意足了,但后來就控制不住自己地想要約你出來。你答應了,當時,我只覺得是“他”上了你的身,看你也不是那么好色的人呀。沒有想到的是你這樣大膽。還去了那個地下車庫......,這越發讓我相信是他在引導你………” 我一直聽著她慢慢地述說,沒有打斷她。我自己知道,那里有什么人在“引導”,只是我膽大包天罷了,但在白天由她說出來,臉上還是不自覺地要泛點紅暈出來的。我為了要擺脫那種難堪,就接了她的話頭說:“我以前,幾年前是經常跳舞的,但好長時間沒有去舞廳了。然后,在遇見你前,總感覺有一種莫名的召喚,要我去舞廳,我自己也覺得很奇怪,只是說不出來罷了。你見我的那天,你也看到,我一個人坐在臺上,根本沒有打算要跳舞,看見你坐在我的那張桌子上,心里又莫名地激動起來,似乎好象認識你很久了,和你很熟,而且,在接觸你手和腰的瞬間,莫名地沖動起來。照你這樣說,或許,我真的是‘他’的一個替身?” 她沒有明白說“是”或者“不是”,只是含笑看著我。其實她一直都在看著我,似乎一直在找出一點我和墻上照片上的人的不象之處,但她好象很難做到。 這飯吃了一個多小時。 她打開音響,放了一張老的cd片。當放到《把根留住》的時候,我拉著她的手,站了起來,我讓她赤足踩在我的腳背上,隨著緩慢的音樂,摟著她跳起了三步,她的神色有一種驚喜掠過,想說什么,但沒有說,閉上眼,頭靠著我的胸和臂膀,兩手圈住我的腰。那其實是一部老的臺灣言情片《滾滾紅塵》里的一個情節,當時看了覺得很感動,就學了下來。 曲子結束了。她還站在我的腳背上,睜開眼,微笑地看我,輕輕說:“知道么?當時,他就在這首曲子里,這樣摟著我,模仿電影里的情節,讓我非常感動,讓我第一次將身子將我的全部,交給他。你拉我站上你的腳背的時候,令我想到了十幾年前的那個晚上了,你真的......真的讓我覺得就是他。”她說完,又閉上眼,開始吻我。 我們沒有進臥室。當她覺得我有這想法的時候,她說:“你不要命啦!上午中暑這樣累,多休息才對呢!這樣,也很開心,你不會覺得我很自私吧?”停了停,又說,“有空的時候,來我這里多坐坐,沒有人說閑話的。” 我說:“怕是連大門都進不來呢?” 她說:“沒有事,你說找秀華就可以了。”她把她的名字和樓號告訴了我,還把家里的電話號碼告訴了我。 我換上我的那身工作服,戴上桔黃色的安全帽,她開踏板車送我出了小區的大門直到我的小區的門口。 三 我知道她的名字,知道她的住處以后,反倒不好意思去找她了。我算什么呢?這樣的工作其實和偷和搶比起來還不如。偷和搶是有膽量的人做的,我這樣的活簡直是在街上要飯吃。看我干活的時候滿身的汗水,看我曬得黝黑的皮膚,你就知道,我是很難走進這樣的高檔小區的大門,尤其走進秀華的家。 我沒有象往常一樣的上網或者去舞廳跳舞。心思很亂。希望見她或者希望接近她的心思常常在路過她住的小區的時候,特別強烈地涌現出來。而且每次到大刺槐樹下,希望她出來,拿著她的垃圾袋出來,慵懶地走下樓梯,來到河邊。但一直沒有看到她的身影。 甚至我希望再次中暑,在那棵刺槐樹下嘔吐。但卻什么也沒有發生。 這樣一直過了四五天,我還是憋不住了,給她家里打了電話。電話是她接的,她解釋說,她在洗澡,剛洗完,所以,我等了好久才聽到她來接電話。 我問她:“后悔了?是么?為什么這幾天一直看不到你的身影?哪怕看見你走下樓梯扔一點垃圾也好!我真的好想見你。或許,你以為我是很無聊的一個人。其實,怎么說呢?反正,你就讓我見見好么?”我說話的語氣很快,幾乎不讓她插進一句話。 她說:“我一直把你當‘他’,好象對你特別不公平。但說實話,要我把你當成你,我也無法有感覺,我只是把你當成了‘他’的一個化身,你在許多的方面都和‘他’相差無幾的,你不知道,但我知道的。” 我說:“其實,我不在乎你把我當成我或者‘他’,我只要見見你。” 她說:“你不覺得這樣太委屈你么?” 我說:“怎么會呢?只要你喜歡,無所謂的。對了,他叫什么名字呢?” 她脫口而出:“建國!” 我說:“奇怪了,我也叫建國!難道,這里真的有什么巧合?”我把我的姓名和出生年月告訴了她。 她說:“你和‘他’竟然是同年同月同日的生日!”過了半餉,她接著說:“你現在有空嗎?我在家里等你!” 我說:“我五分鐘以后到!” 我把我的身份證和‘他’的剪掉一個角的身份證放在一起,那略微模糊的照片簡直一模一樣,而且我的身份證號碼和‘他’的除了開頭‘330’后面的三位數不同之外,其余全部都是一樣的。秀華一直在搖頭。她不相信有這樣的事情。我也不相信。 這個世界是什么都會發生的。但這個世界上這樣巧合的事情發生在我的身上,我是無論如何也有點瞠目結舌的。原本以為,我現在又有了一個可以施愛的對象。對于色心不死的我來說,無疑是一件非常高興的事情。但這樣的巧合,讓我感到有點后怕。我或許正是因為從順心轉到困境,陷入尷尬的境地,才有一口殘喘的氣。 在床上,她一直在呻吟的同時柔聲地叫著或許是我的或許是‘他’的名字,這多少令我有點別扭。但事后她又告訴我,連這個,我們都是那樣的相象呢。 四 按照她給我的地址,我去了她家自己開辦的旅館。 她告訴過我,她的“建國”生前自己花三百多萬買地建的四層6個街面的旅館。下面的底層出租給了別人開飯店、賣小百貨、雜貨店,二樓是一家歌廳,三樓和四樓才是她自己家開的旅館。當時開旅館的時候,汽車北站還沒有開始營運,正在建造,所以也沒有多大的生意,從去年開始,旅館的生意才開始紅火起來。 在她的旅館的辦公室里,我看見一對60多歲的老夫妻也坐在里面。他們看見我進去的時候,都瞪大了眼睛,似乎有認識我的樣子,好象幾年不見的一個老朋友突然出現在他們的面前,那男人盯著我,嘴里輕輕問他的老伴:“你看,和我們建國簡直一模一樣!”他老伴只是訥訥著,說不出話來。 我和他們點頭招呼了一下,然后問老伯:“您知道老板娘在嗎?” 老伯連連點頭說:“在的,在的,在整理房間呢。你坐一下,我去叫她。” 我說:“不麻煩您了,我自己去找一下吧。”于是就告退出來。 她的旅館里,只用了六個服務員,分兩班,她自己也要當班,遇到什么問題的時候,不管什么時候,她都是親自出馬,也確實不容易。現在旅客注冊登記都是聯網,稍微輕松一點,以前可是經常要把旅客資料親自送派出所備案的。 今天是周末,旅館里生意好象比平時要好一點。晚上十點一過,下面歌廳里唱歌的情侶上來開鐘點房的也有好幾對,一般就開兩個或者三個小時,然后退房。他們一退房,得必須馬上更換床單,清理房間。服務員忙不過來,秀華就親自動手。 秀華看著我用吸塵機將地毯吸干凈,又把毛巾毯子折得很整齊地放在床上,她說:“你和我的建國一樣會整理。你平時在家里也經常做做家務的吧?”我點點頭。然后和她一起擦洗浴缸,沖洗衛生間,整理浴巾。半個小時后,就把房間所有的角落都清理的干干凈凈了,可以接待下一對旅客了。 在她的辦公室里,她把我介紹給了兩位老人。原來他們就是“建國”的父母,一直就在旅館里幫忙做些輕松的雜活,也好替秀華看著一點。 她為我泡了咖啡。但我不喜歡咖啡的苦味,寧愿喝龍井茶。龍井上口也有點苦,但回味過來有一股清香,而且也很醒神。 到了晚上十二點,一切都安排妥當,我和秀華才離開旅館,去了她的家里。 我一直在扮演著一個不屬于我的角色。慢慢地就感覺出了一點別扭,那是秀華有意無意間試圖改造我的結果。 原本的“建國”是不抽煙的,身上沒有一股淡淡的煙辣味,秀華以前并沒有說,但過了一段時間,她就開始試圖要我戒煙。于是,我在她的面前就不再吸煙,然后離開她以后,就拼命把少吸的煙要吸回來似的。 原本的“建國”........... 我明白,像一個人的外表很容易,像就像了,但思想和行為要完全模仿一個人確實很難。做另一個人,也許會讓自己感到悲哀。 +10我喜歡

原創: 高原麥客 麥客隨筆 每晚只要打開電腦,我就會感覺到,一段孤獨的旅程已經擺在面前。后面沒有退路,硬著頭皮也要把它走完。寫作是一天之中最重要的時刻,也是最莊嚴的時刻。從卑微中,從現實的生活中,暫時抽離出來。尋找一份心靈的安寧,一塊可以自由呼吸的凈地。 在妻子的眼里,我是一個好丈夫;在孩子的眼里,我是一個稱職的父親;在父母的眼里,我是一個孝順的兒子;在朋友的眼里,我是一個夠意思的人;在領導的眼里,我是一個循規蹈矩的老實人。現實之中,這代表我這個人所有的標簽。 我到底是誰?每次自問這句話的時候,我會感覺到從未有過的孤獨。其實,大多數時候,我只能是我自己。一個孤獨的前行者,在逃離現實的時空里,按照自己的方式禹禹獨行。 很多時候,自己的很多想法,只能藏在心里。因為你一旦超過了大多數人的預期,也就注定脫離一個原生的族群和圈子。有時候雖然身體還在,但思想已經爬上山巔。你的很多想法做法,想法一旦說出,就會被嘲諷、愚弄、譏笑、甚至貼上不合時宜的標簽。 所以孤獨的前行,孤獨的做的事,承受一切無法預知的痛苦和改變。因為你知道,你和別人不一樣。不是清高,是因為價值觀大相徑庭,是因為愛好的不同。你無法讓別人認同你的正確,正如你無法接受別人的生活方式一樣。其實我們每一個人都只是活在自己的世界里。 有一段時間,我異常的懼怕,感覺自己正在背離現實的軌道。每天晚上熬到很晚,家只不過是一個困了乏了休息的港灣。和兒子面對面坐著,各自干各自的事,像一列火車上兩個陌生的面孔,只是各奔自己的終點。朋友很少聯系,他們知道我忙,怕打攪了我。 其實,這種孤獨感是自己親手造成。當我希望得到一些別的東西,就必須放下手中的東西,才能騰出手來。一個人不可能想要得到成功,還不愿意承受孤獨,天下從來沒有好走的路。 當年喜歡攝影,在冰天雪地中,為了不放棄一段枯荷與倒影構成的唯美圖案,我扁起褲腿,冒著刺骨的寒冷,下到水里,端著相機一步步靠近目標。別人都站在岸上,像是看一個癡狂的傻瓜在水里演戲。他們笑我的不可理喻,但我知道我想要什么。那一刻,我是孤獨的。 那幅照片掛在我的客廳好多年,都說藕桿與倒影的構圖,像一個憂郁的女人,卻有著蒙娜麗莎一樣的微笑。很多人問我,是如何拍出來的?我說是偶遇。直到現在,我依然能想起,我是如何孤獨的一步步靠近它。其實我并不傻。 人在旅途,有時并不知道自己想要什么。那一年,不管不顧,帶著兩個孩子穿越西藏。走的時候沒有什么目的,回來后也并無什么收獲。13天的狂奔不止,翻越海拔5230米的唐古拉山脈,來回7890公里,在大西北廣袤的高原上畫了一個大大的圓,只是為了一首《回到拉薩》。 車子行走在可可西里的荒原上,看著幾只歡快的藏羚從視野中消失,我的內心寧靜而孤獨。感覺有一種東西被它們帶走。夜里十二點,行駛在羊卓雍措山腰顛簸不平的小道上,時而被大霧包圍,時而看見稀疏的星星,竟然分不清天上人間。那一刻,我因渺小而孤獨。 那一晚,躺在那曲破舊潮濕的小店里,大口的喘著粗氣,我告訴自己,不能倒下,為了兩個孩子,為了心中的圣地,我必須戰勝恐懼,重新發動車子。雪山草地被摔在身后,圣地近了,內心卻異常的孤獨。對一個沒有信仰的虔誠者來說,旅程只是一種經歷。 2017年7月,為了體驗“知識大通關”的盛宴,物理上接近那些心中的牛人。我從扶貧一線灰頭土臉的來到上海,坐在金碧輝煌的大廳里,看著劉潤、李笑來、羅振宇、薛兆豐幾位老師登臺分享。聽著他們不凡的口才,看著他們尊貴的儀表,恍若隔世。 竟然有這樣的一群人,他們竟然活在那樣的世界里。一種無知、卑微和貧窮席卷我整個思想。我覺得自己就像個多余的人,不小心闖進一個未知的世界里,突發現了自己白活了許多年。像是小偷闖入別人家的后院,既驚恐有好奇。那一刻,自卑感油然而生,我體驗到了孤獨的滋味。 自從寫作到現在,不僅別人問過我,我也問過自己,“這么努力,這么堅持,這么傾心竭力到底有沒有意義?寫作是一個漫長的過程,你甚至不知道自己要到哪里去,就像羅胖說的:成為一個終生的學習者。但同時你也要放下許多東西。這樣的選擇究竟值不值得? 沒有人會告訴你,寫還是不寫?有沒有價值或者意義?一切都是認知的結果。沒有人會告訴你,是對還是錯?得自己做決定拿主意。孤獨的寫作,做個孤獨的寫作者,成為終生的踐行者,并不是說說那么簡單。你必須在很多不為人所知的時間里,穿過一片片長滿荊棘的叢林,或者一條條激流險灘,才能達到心中的凈地。 持續日更哪有那么簡單,從痛苦到接受,從努力到從容,從自己與自己死磕到你已經無法全身而退。本身就是一個慢慢適應孤獨的過程。許生命里曾經有兩條路,而我只能選一條。路沒有盡頭,從此無法再回到另外一條路上,從此這個選擇從此決定了我的一生。 笑來老師有一句很經典的總結:你最終的收益和你的孤獨程度一定會同比增加,而且高度一致。我不知道這句話是不是真的,因為我還在路上。但我始終堅信,那些吃過的苦,那些受過的罪,那些經歷的坎坷,忍受的孤獨,總有一天會換一種方式,加倍返還給默默奮斗的人們。 善待你的孤獨,真正的孤獨不是格格不入,不是離群索居,不是看破紅塵,更不是悲觀厭世。而選擇了特立獨行的方式,選擇了正確的難受,選擇了一條少有人走的路。只有走的太快站的太高的人,才會體會到孤獨真正的意義。 引用一句電影的臺詞,結束今天的文章。“只愿愛你所愛,行你所行,聽從你心,無問東西。” +10我喜歡

作者:賴劍刃 “高班長、高班長……”,一陣陣撕心裂肺的呼叫聲,像一陣陣滾雷,在川西北若爾蓋草地上空隆隆轟響。 此時,高班長抓著那根被戰友拉斷的綁腿,瘦黑的臉上濺滿泥漿與汗水,正緩緩地向沼澤深處下沉。 聽到呼聲,遠處的張排長趕了過來,他一把搶過戰士的長槍伸了過去,卻還是差了一小截。 “快!快!”張排長猛地匍匐在泥沼,讓戰士握住他移前的雙腿,再一次把長槍伸了出去。 然而,高班長那雙沾滿泥水的瘦手,卻一次次剛剛伸起,卻又無力地落了下去。 戰士小汪終于控制不住地“哇哇″大哭:就在今天早上,高班長看著他空空的糧袋,卻把自己最后一點干糧送給了他,自己卻只喝了幾口涼水。 “小高!小高!”張排長再次呼喊了起來,他不由又一次挪到了危險的邊沿。后面的戰士緊緊抱住他的腿,心卻蹦到了喉嚨口。 “別!別!"高班長搖搖頭,他在擔心張排長的魯莽。 “不!不!”張排長瞪圓了眼,再一次把長槍伸了過去。此時,他恨不能長出雙翅,把高班長從沼澤死神的懷抱搶了回來:小高和他同時從贛南蘇區參軍,又同在一個連參加長征。在翻越夾金山時,他掉進了雪坑,是小高脫下綁腿,把他救了出來。現在就要走出幾百里的川西草地,小高卻因探路陷入了沼澤,他能不救他么? 高班長再次搖了搖頭,黑色的泥水漫過了他的脖頸,仿佛像一只只黑爪扼向了他的喉嚨。 這時,變幻莫測的草地上空,驟然下起了瓢潑大雨,也仿佛在為這位長征英雄痛哭送別。 “高班長!高班長!…….”,戰士們悲傷的呼喊聲,一次次驚出了他眼里的淚珠,像金子般閃閃發亮。 張排長這個剛強的漢子,緊緊抓住沼澤旁的烏拉苔草,也不由嚎啕大哭了起來。 高班長沉沒了,戰士卻又一次在草地上站起來了,把大雨站成了亮亮的火焰。 改于2020年一月九日夜第四稿 +10我喜歡

限會員,要發表迴響,請先登入