德侑實業有限公司設立於民國92年,憑藉著對複合材料的專業,以獨特的專業技術長期為各大品牌OEM、ODM提供產業全方位服務。

我們每天有1/3的時間需要枕頭先相伴。這也是身體、器官獲得休息的寶貴時刻...偏偏,我們卻很容易因為睡到不適合自己的枕頭,睡得輾轉反側、腰酸背痛,又或還沈浸在白天的煩惱、緊張明早的會議、害怕趕不及早上的飛機等等...讓我們的睡眠不夠優質、不夠快樂、沒有辦法快速入眠。

德行天下創辦人有鑑於過去開發各類生活產品的經驗,便想利用本身所長,結合各類複合材料的特性,投入枕頭開發的行列。

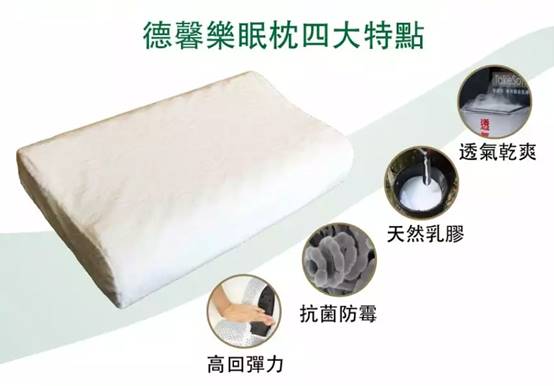

從枕頭模具開發、材料研發、創新製造到整合顧客需求過程中,了解到一款枕頭的製作,除了要解決一般乳膠枕悶熱且不透氣的問題,更要同時兼顧到人體工學的體驗性,創辦人常說:「一個好的枕頭,支撐透氣兼顧,仰睡側睡皆宜,才能每天快樂入眠。」

現在導入石墨烯加工技術,讓枕頭的功能性更上一層樓

石墨烯具有良好的強度、柔韌度、導電導熱等特性。它是目前為導熱係數最高的材料,具有非常好的熱傳導性能

德侑實業有限公司為了替自己身邊重視的人們做好一顆枕頭。不論是在外形,還是在舒適度上都能達到最好的需求,即便現今許多的工廠因成本上的考量,顧了外形,忘了內涵,但德侑實業依然不忘在品質上的「堅持、 執著」。

引進先進的加工技術,就是要給消費者最佳的產品

開發、研究、創新以及對材料的要求是德侑實業開發枕頭的初衷,憑藉獨特的專利技術將極其珍貴的天然乳膠與千垂百練的備長炭完美結合後

創造出獨家環保無毒的TakeSoft 徳舒孚專利綠金乳膠;乳膠材料,備長炭,石墨烯應用提高到更高的層次。

同時具備防霉、抑菌、透氣、除臭、遠紅外線等五大功效,並榮獲多國發明專利。

生產過程採用專線製造專利乳膠材原料,全自動化生產保證品質與產量穩定,達到品牌客戶的最高要求。

石墨烯枕頭製作開模一條龍:

選材品管

原料調配

成品製造

包裝設計

若您有枕頭開發構想或是想OEM自己的品牌,歡迎預約現場諮詢,體驗無毒的TakeSoft 徳舒孚專利綠金乳膠做製作的枕頭,用最專業MIT精神幫助您打造你的專屬品牌。

德行天下:

地址:427臺中市潭子區雅潭路二段399巷200 -7 號

電話:04-2531-9388

網址:https://www.deryou.com.tw/contact.php

| RR1515CEFE15ERFE |

光緒六年(1880年),一個艷陽高照的秋日,河南新一任知府陸襄到鞏縣來了。鞏縣知縣凌鉞有點興奮,又有點緊張。他也是幾個月前才到任,接待的好與不好,直接影響著他的飯碗。 按照鞏縣的慣例,康百萬承擔了接待陸襄的任務。連年大旱,鞏縣的國庫早已空虛,也沒有能力接待。說到這里,有必要再交代幾句。由于這次大旱以光緒三年(1877年)和光緒四年(1878年)兩年為主,而這兩年的陰歷干支紀年屬丁丑、戊寅,所以學界稱之為“丁戊奇荒”;又因河南、山西旱情最為嚴重,又稱“晉豫奇荒’、“晉豫大饑”。 之前,凌鉞交代康百萬,說別的我不在意,酒水一定要康家的家酒,窖藏四年以上的。 康家的家酒取“河洛匯流,太極演繹”靈地深井之水,選飽實之糧,利用土窯洞,冬暖夏涼之功效,特釀制而成,綿甜清香,純潔透亮,回味悠長……當時有首小曲是這樣唱的:“下濟南,過北口。難忘最是康家的酒。行船的把式趕腳的漢。腰掛酒葫蘆天下走。喝著康家酒,河洛浪濤洗愁憂。喝了康家酒,嵩邙的米香潤咽喉。酒是濃濃的故鄉情。喝一口,暖心頭。去西安,上鄭州。難忘最是康家的酒。士紳聚談官商的宴。先將康酒擺上頭。喝了康家酒,官運亨通順溜溜。喝了康家酒,四季來財如水流。酒是百變的神魔手。心咋想,就咋有……”不只是鞏縣,整個河南的士紳都以喝康百萬的家酒為榮,特別是迎來送往,如果沒有康百萬的家酒,等于降低了一個檔次,特沒面子。 康家接待,當然更應該用家酒了。 康百萬低頭沉吟,剛要開口說話,凌鉞擺手打斷了他的話,不軟不硬地說:“康掌柜,常言說為政者不得罪富商,但我凌某也希望你不要得罪我,得罪我,等于得罪了陸知府……當然,我相信康掌柜是識大體的人,不會難為我凌某的。” 父母官把話說到這個份上,康百萬不答應也得答應了。其實,他也知道,如果得罪了官府,等于豬去縛虎,自尋死路。一泡狗屎都能熏人,更何況一個七品縣令? 看著凌鉞升轎而去,康大勇氣呼呼地對康百萬說:“爹,咱們康家經商,沒賺過一文昧心錢,夏舍良藥冬舍棉衣,不說咱康店,就是整個鞏縣,誰沒受過咱的好處?怕他一個小小的芝麻官不成?!” 康百萬淡淡一笑,捋了一下自己的胡須:“勇兒,我們康家自經商以來,篳路藍縷終有一方天地,其中一個字有著很大的功勞,那就是‘忍’字。” “爹,衙門里的接待哪一次少了康家?可是……”大勇話說半截又咽了回去。 說實在話,經過這次旱災,康家真的是捉襟見肘,有點驢糞蛋外面光了。 康百萬知道大勇的意思,說:“勇兒,都知道瘦死的駱駝比馬大,解釋沒有用的。沒事,大風大浪都過了,怕它一個小小的牛蹄坑?” 單說凌知縣陪著陸知府到達康百萬莊園那天,看到桌子擺著一個古色古香的黑色陶罐,上面寫著一個大大的紅色的“康”字,凌知縣興奮地對陸知府說:“大人,康家的家酒您可能聽說過?” “老夫早有所聞,可惜沒有口福。”陸知府也一臉興奮。 康百萬提起陶罐把兩位大人的酒杯斟滿了。 “兩位大人,承蒙看得起我康某,我先敬二位大人一杯。”康百萬說罷,端起面前的酒盅一飲而盡。 兩位大人承讓了一下,也斯斯文文地一飲而盡。放下酒杯,只見凌知縣皺著眉頭,陸知府也是一臉的疑惑。 康百萬嘆了口氣,說道:“陸大人,凌知縣,可容我這個升斗小民啰嗦幾句?” 凌知縣看了看陸知府。陸知府擺了下手:“愿聞其祥。” 接下來,康百萬侃侃而談:“二位大人,從光緒二年(1876年)到光緒五年(1879年),不知道什么原因得罪了老天爺,整整四年都沒下雨。千里不見煙火跡,四境沒聞雞鳴唱。人人鵠面鳩形,個個刮肚瘦腸,家家塵飯土羹,戶戶損屋拆房……無奈何,康家這幾年,把糧食都用來賑濟鄉里鄉親了,沒有釀一滴酒啊……我、我這幾年喝的也是水啊。康某該死,不該以水代酒欺騙兩位大人。”說罷,康百萬撩起長袍就要下跪謝罪。 “萬萬不可。”陸知府伸手拉住了康百萬,反而朝康百萬拱了拱手,一臉鄭重地說,“大丈夫當如是,生意人當如是。康翁,我陸某這廂有禮了,替鞏縣的黎民百姓謝謝你,也替當今圣上謝謝你……酒水,酒水,酒就是水,水就是酒,康掌柜沒有騙我們。”說罷,放聲一笑。 緊張的氣氛一下子松弛下來。 凌知縣松了一口氣,悄悄用袖子抹了一下額頭上的汗珠。 陸知府繼續說道:“今天的‘酒’雖然是水,但我覺得很有味道,也很有意蘊。做人就得像這河洛水一樣,干干凈凈,不能有一絲雜質;做事就得像這河洛水一樣,學會包容……” 凌知縣說:“陸大人,真是聽您一席話,勝卑職讀十年書啊。” 康百萬心里有了底,端起酒罐給每個人又倒了一杯,然后端起酒杯,興致高昂地說:“陸大人,凌大人,常言說,只要感情有,喝啥都是酒;只要感情真,喝水一樣親。干了?” “說得好!干!”陸知府一飲而盡。 “干!”凌知縣也不甘落后,一飲而盡。 …… 后來,河南知府陸襄賜給康百萬一塊“義赒鄉里”的匾額,并向慈禧太后和光緒皇帝稟報康百萬賑災一事。 光緒二十七年(1901年),慈禧太后和光緒皇帝從西安返回北京時,特意在鞏縣停留。無疑,又是康百萬接的駕。喝了康家的家酒后,皇上賜名號“康百萬酒”。 “康百萬酒”從此名揚天下。 (原發《百花園》2015年第9期,《小說選刊》2015年第10期轉載,入選《2016年中國好小說》(微小說卷),獲2016年度武陵“德孝廉”杯全國微小說精品獎二等獎,入選百師聯盟2020屆高三考前預測診斷聯考(全國卷)語文試題) +10我喜歡

所有女人身上都暗藏著一塊相同的拼圖,一滴相同的血,她們的悲喜,她們隱秘的痛苦和愛憎如此迥異又相似。她們都是“Lily”,是同一朵百合花(“所羅門王極富貴時,他所穿戴的還不如那地里的一朵百合”)。我也是“lili”。我想要寫很多個“lili”的故事,寫到適合取名的同音字用盡為止。 ——張天翼 一 周 年 他們一前一后走在海灘上,都顯得困惑不安,沙灘上有些昨夜沖上來的海草,糾纏在一起,像死者的頭發,盤旋成各種靜止的曲線。他停下來,繞著圈選擇角度拍攝。她沒有等他,繼續往前走,兩人之間的距離越來越遠。 一陣帶著腥氣的海風吹過來,味道不怎么好聞,卻非常真實,有著生機勃勃的野性。她長吸一口氣,直吸到肺的最底部,為那些與天地相接的最純凈的東西深深打動。海風拍打她的臉,像輕輕的掌摑。 海,海浪和海浪,像整整一種生活。一種坦蕩,開闊,強悍,無所畏懼,容納一切,藐視一切的生活。它屬于那些敢于遺世獨立的人。 她胸中蕩漾起一種浩渺的愁緒,她感到羞愧,感到自己配不上它們。比平庸更糟的,是以平庸為樂。 她想起她小時家中有一軸掛歷,是各種海景的攝影圖片。有一張就是陰云密布下的大海,跟眼前的景色很像,那幅圖里有一個穿白襯衣長褲的女人,褲腿挽到膝蓋處,光著腳,昂著頭,踏著海水往前走,走向更遠處直立的山崖,長發在她腦后像面旗。 栗栗曾無比迷戀那張圖,迷戀它用膚淺手法所象征、鼓勵的東西。 她以為自己會變成那樣的女人。那個女人跟現在這個唐梨栗完全不同,具有完全不同的胸襟和情愫。她應該更自由,生活更曲折,更有意趣,有更多值得回味的褶皺,更多可作為勛章的疤痕,而不是像現在這樣,早早就喪失了變化的機會,光滑,順利,蒼白…… 人生中總有那么一刻,你會對已經擁有的一切陡生厭倦,像冬天賴在熱被窩里賴得太久,那過于符合心意的綿軟和舒適終于變得乏味,房間里充滿了你自己的氣息,皮膚里、頭發里的油脂味,夜間呼吸出的口腔氣息,甚至昏睡中放出的屁的味道。它們全都在,因為睡前你緊閉門窗,像存錢一樣把這些熱氣留住,漫長的夜晚把所有這些積蓄在一起。然而這時,你看著玻璃窗上模糊的蒸汽,一股難以解釋的憂煩襲上心頭,外面寒風刮擦枯枝的聲音都變得爽利誘人,甚至迫不及待地想要跳出去,赤裸身子沖到外面,甩開雙腿用最快的速度奔跑,遠遠離開那些熟悉的、陳腐的東西,越遠越好。 這時她想起老王,永遠喝溫開水、穿黑色長筒棉襪的老王,他好像是作為眼前圖景的反面被拎出來的,她忍不住一晃腦袋,想把關于他的畫面從腦中搖掉。太殘忍了,他怎么能跟這陰郁的海,以及十幾米外那個古怪的攝影師相比?就像兩張圖,前者是拿手機往路邊一站隨便拍拍的,后者是用好器材精心構圖創作出來的……她一向用觸覺嗅覺去體會愛情和婚姻。現在她猛地感覺那是一種灰燼似的溫暖:作為燃料的木柴燃盡了,火熄滅了,但灰燼內部還能暖上很久,冬天有些流浪漢就睡在火滅之后的灰堆里,整個人陷進去,只要借那一團暖意入睡,就能從此沉沉睡下去,灰燼冷了也不要緊,不會察覺,也不會醒來…… 眼眶燙得發疼,栗栗知道眼里堆滿了淚水。人把生命耗盡,應該是為一些值得的東西,一些美妙的東西。 她帶著迫切的愿望轉過身,看著那個長辮垂在脊背上的男人的背影,心頭的想法無比明晰,那就是,緊緊地摟住他。 她向他走過去時,想要預先看到一些東西。人們總會這樣:當他為一個女人心動,他能瞬間想象出到兩人拍婚紗照的樣子,以及孩子的五官,兩個孩子,一個像媽一個像爸。可這次栗栗看不到那么遠,她只“看到”自己抱住他的樣子。 黑白單膝跪在沙子里,佝著背,斜跨著背包帶,攝影包頂在背上,他雙手握著相機對準一樣東西,正在調焦。她在不遠不近的地方停下,怕擋了光。那是一串鑰匙,一個鑰匙圈上穿著四五根鑰匙,鑰匙的圓頭挨在一起,腳尖朝幾個方向伸出去,還有一把微型指甲刀,一個箭頭射入心臟樣式的鑰匙扣,都已銹蝕得僅能辨認形狀。 海浪撲過來,打在他小腿上。他的頭往前探,襯衣領子上露出一截脖頸。那截脖子宛如一段邀請的話,以圓圓的突出的頸椎骨為標點。但那段話又似乎跟他無關。他如此專注,以至于她想等她吻下去他都不會察覺,不會做出反應。 為了測試這一點,她從他背后慢慢走近,俯下身,嘴唇接觸到那截脖頸中段,隔著薄而緊繃的皮膚,碰上了一粒骨頭。 他果然沒動,只有手指尖動了動,按了幾下快門。同時她微微用力,嘴唇按得更緊,鼻尖也壓了上去,嗅到毛孔里透出的氣息,全然陌生的男人的氣息,陳舊的皮革味,還有一股像榛果的甜中帶澀的味道。 他手里的相機放低下去,仿佛那個吻的知覺剛剛由神經傳導到腦中。她站直身體,直挺挺地等待著,嘴唇離開的地方立即出現一個洞,海風把它灌滿了。他轉過頭,滿面肅穆地盯著她看,目光不是求證也不是疑惑,只是單純的詫異,還有一點擔憂,就像論文導師聽到學生選了一個極難的選題之后的表情。 后來栗栗不斷回味那個時刻,最讓她奇怪的是,那一刻她連一粒沙那么細微的恐懼都沒有。 黑白站起身,抬起一只手掌做出稍等的手勢,他從胸前口袋掏出鏡頭蓋蓋上,把攝影包從背后拽過來,拉開拉鏈,用一種把雛鳥放回鳥巢的手勢把相機放進去,拉上拉鏈。栗栗在一旁等著,心想這簡直像父母上床過性生活之前先把小孩哄上床睡覺,她嘴角往上一跑,怕破壞了氣氛,又趕快撂下。這時黑白走了一步,跨到她面前。 他湊到她耳邊,說出一句幾乎沒有聲音、只有氣流的話:怕不怕? 她說,明知山有虎,偏向虎山行。 這答話太像話劇臺詞,她心里吃驚這女人怎么這么說話。他探身,在她嘴角吻了第一下。太輕了,什么滋味都沒有,像一支毫無信息量的預告片。她習慣性地回想起老王的吻,又強迫自己切斷回憶,專注在面前這張嘴巴上。她一直覺得黑白的嘴唇很有趣,下唇比一般人都厚,看上去有一絲邪惡的肉欲,幸好他的眼神也比一般人澄澈,靠眼中的清光把那一絲邪氣壓住了。以如此近的距離盯著他的嘴唇,她心中有種奇異的激動,就像櫥窗里的蛋糕,垂涎多時,忽然端到眼前,有人小聲對她說,吃吧,你想吃多少就吃多少。 于是她吃了。 張天翼,自由職業者,現居北京,以寫小說為生。出版小說集《性盲癥患者的愛情》等書,有作品改編成電影已上映。 張天翼的自問自答 生活中最重視什么紀念日?紀念日一般都做什么? 每年最重視的是跟先生的定情紀念日。后來把領證日也選在那一天,就不用重復慶祝了,省事又環保。 每個紀念日的意義是:我們都清楚地記得那天是紀念日。前幾天就開始互相提醒,到了正日子那天,其實也不會去高崖跳傘、深海潛水什么的,頂多出去吃頓飯,或者什么都不做,一切如常,但心里像藏著甘美的秘密,一整天都是甜的。對我和他來說,心里想著它,互相凝望時,知道這個日子對彼此仍然無比重要,那就是紀念日要做的最重要的事。 你的許多小說的女主角叫做栗栗,荔荔,莉莉,粒粒,儷儷……為什么這樣取名? 所有女人身上都暗藏著一塊相同的拼圖,一滴相同的血,她們的悲喜,她們隱秘的痛苦和愛憎如此迥異又相似。她們都是“Lily”,是同一朵百合花(“所羅門王極富貴時,他所穿戴的還不如那地里的一朵百合”)。我也是“lili”。我想要寫很多個“lili”的故事,寫到適合取名的同音字用盡為止。 平時自拍嗎?會修圖嗎? 自拍得不多,拍完也不會發給別人看,自己看看,吐槽一下,然后默默刪掉。不會刪的是出去玩拍的圖,偶爾會在朋友圈發一張,表示還健在、也沒屏蔽大家。修圖?當然會啊!每一點科技上的進步我們都要好好享受,不能辜負!對不對?可惜我的修圖技術跟我的化妝技術一樣基礎而傻瓜:點一下美白皮膚,點一下智能磨皮,去掉黑眼圈,覺得唇膏顏色沒配好再手動改改顏色,行了就這樣吧,再多操作也不會了,改動太多也接受不了了。朋友們都知道我長什么樣像不像高圓圓(我姥姥生前倒是堅持認為我長得像孫儷,其實只有劉海像),硬要修成高圓圓怪羞恥的。不過我覺得真把自己修成高圓圓迪麗熱巴的姑娘也挺好,能找到一種全新的接受自己并能為之驕傲的途徑,不是壞事。 +10我喜歡

作者簡介:李建明,嘉興秀洲區油車港鎮馬厙村人,1968年5月生,廣廈建設集團有限責任公司嘉興分公司管理人員,建造師,工程師。在枯燥乏味的建筑行業里,喜歡讀詩詞歌賦,喜歡看文學作品。 一 今天是第二次見到她,是認識她的過后的第三個晚上。 我已經有兩年沒有去舞廳了。這段日子心血來潮,重新買了月票,有空就去新世紀舞廳“乘風涼”喝喝茶,順便也可以跳跳舞。 第一次遇到她是在星期六的早上,因為天下雨,我去喝早茶,打算休息一天的。我找不到一個年紀和我相仿的女人跳舞,所以也就索性一個人坐在臺上喝茶,而這個臺平時不是人很多的話,幾乎沒有人去坐那里的。 第一場舞的迪斯科結束后,臺上來了一個女人。看上去比我年輕,估計也和我差不多或者稍微比我大一點,我知道那是因為舞廳燈光的關系,女人比男人更看不透年齡。她的樣子長得還可以,圓臉、一副和善的面相,穿著也比較考究,染了褐色的離子燙的直頭發,不算胖,豐滿,尤其胸脯,夠可以的了。我比較喜歡的一種外表類型。不像臉上沒有三兩肉的女人,精明尖刻暗刁,三分鐘一個“花頭”(主意)。 臺上有七八張空桌子,但她偏偏就坐在我坐的那張桌子旁,估計認為一個人坐在臺上也不好意思。而且,她泡茶是用舞廳的杯子,說明她不是經常跳早舞的女人。 我請她的時候,她很爽快地就站了起來,只是說她并不是很熟練,需要我帶的。 “一步”就和她那樣在舞池里走了幾圈。我在朦朧的燈光里觀察她的神情,注意到她有點憂郁,似乎有什么不開心的事情,又不便說出來,于是壓抑著,但又不好對我表露一種怨恨的臉色,所以,時有一種尷尬掠過她的眼。 她跳“三步”的時候,心情好象有點好轉,時常在轉彎的時候,用腿擦過我的腿根,而且也時不時地用胸脯碰靠一下我的胸膛。那種感覺是幾年前經常有的。我很快就有了對異性的特殊感覺,張揚和飄忽的感覺在開始慢慢勃起,當然,很快她就可以感覺到我的變化。 天氣太熱,人也容易出汗,跳兩曲,得休息一兩個舞。坐在臺上喝茶的時候,我們很少說話。在舞廳里,我以前習慣了不和女人說話,除了指正她們跳舞的腳步或者姿勢,我知道“言多必失”的道理。 今晚,我就坐在舞廳進門的地方。那里一般也沒有舞客坐,太顯眼。晚上跳舞的人,一般都是自己帶了“搭子”,不太希望別人看的很仔細,尤其坐的地方。我是因為一個人去的,所以也就無所謂了。 在開場的第一支“一步”即將結束的時候,她走了進來。撩開厚重的門簾,看到我的時候,彼此怔了一下,然后我向她點了點頭,算是打了招呼。她很自然地在我傍邊的位置上落坐。 “三步”舞曲一開始,我就邀請她下去。她的話比第一次多了許多,而且,嘴里有一股較濃烈的泛酸的酒氣。似乎腳步也不是太穩,有靠上我身體的一種趨勢。而我因為家里的一些床帷上的原因,好象也是很饑渴難耐,正好希望她有那種放浪一點的動作。 在舞池里跳了一支,她體內的酒精在舞曲的縱容下,已經明顯地在眼神在臉上表露出來。她說,我們到外面去走走吧!我同意了。盡管我這是在自己家門的附近,也有點怕碰到熟人,但另一種自私的親近她的欲望已經膨脹了我的膽量。 她沒有開她的踏板車。只是從車后座的箱子里拿出她的坤包。沿著禾興路向南走,在天聲電腦市場那里轉彎向東。她告訴我說,我們去東升賓館開房間。開房間就開房間,男人還怕女人了? 天聲電腦市場相臨的是農業銀行,門面向南。走過銀行的時候,我見她已經憋不住反胃,開始惡心。又怕路上行人看到不雅,于是,就進了農業銀行東大門。 沿著東大門往里走,是銀行的地下停車場。有兩道鋁合金卷閘門。門都拉得高高的,沒有關。沿著防滑的下坡,我們一直走到了地下停車場。里面漆黑一片,沒有點一盞燈。我用打火機照了一下,除了一輛面包車和幾張角落里的破桌子外,別無它物。 我在黑暗中緊緊抱著她。親吻她滿是酒氣的瘋狂的嘴......。 地下停車場很悶熱,很快,我們就大汗淋漓。黑暗里我們彼此看不到對方的臉上的表情,但她的六七分的醉意里,延綿不絕的低聲的呻吟聲在身體的扭動中時斷時續著,時而如哭時而似笑,可以嚇走任何一個敢在黑暗里進入這里的生物。 我不知道,她是否真的醉了,我也不知道關于她的一切。但我感覺到她真的很需要,猶如我自己很需要一樣。 余溫退盡后,我還抱著她不放,我感覺到她用手將翻上腰間的裙擺放下來,整理了衣服。然后我也整理了一下。我摸出手機看了一下屏幕,九點還差五分鐘,我告訴她快走了,門馬上就要關了。我擁著她走上通道的時候,自動卷閘門的馬達聲響了起來,門慢慢地在我們身后落下。 二 也沒有想到,人就象人間蒸發似的,再也看不到了。我有意無意地在“新世紀歌舞廳”在“天聲電腦市場”附近轉悠,就是不見了她的身影。一連好幾天,我都在冥冥之中幻想著她的突然出現,但一切是徒勞的。 難道,她只是偶爾地迷失一次,放縱一次以后,就永遠做回了原來的她? 我不再抱有再遇見她的希望了。盡管有點遺憾,連她姓什么叫什么住哪里都不知道。城市雖小,當什么也沒有確定的時候,找個人還是比較困難的。 夏日的毒辣辣的太陽炙烤著露天作業的我的身體,皮膚一到晚上就發燙,似乎要燒起來。而且,上午十點過后,人就開始惡心作嘔,中暑的癥狀非常明顯,我得不停地吃八顆人丹,讓嘴里清涼,也讓心里感覺到清涼一些,但這樣做并不很管用。 終于感覺到人吃不消的時候,嘔吐出來的盡是酸水,因為早飯基本就沒有吃什么,胃里沒有什么東西可以吐出來,那是非常難過的一件事。我們把船停在河邊一棵大的刺槐樹下,我不停地用很臟的河水澆淋自己的頭,滿頭長長的頭發就貼在兩邊的臉上,滴著成串的水珠。而我的姐夫只在船梢上看著我。惡心和嘔吐減輕了,人還是非常軟弱,腳彎和胳膊彎里非常酸澀,很想很想躺下來。滿身的汗水和澆淋的河水讓衣服全濕透了。人非常的狼狽,如果現在有個熟人出現在我的面前,我將真的無地自容,我在心里想。 一個年輕婦人,穿一件白色棉碎花連衣裙,頭發挽了一個髻,手里提了一個裝著西瓜皮和其他雜物的垃圾袋,慵懶地走到河邊的垃圾箱傍邊,然后將垃圾卻丟到了岸邊的我們的船里。她看著我,很仔細地看著我的臉,(我戴了桔黃的安全帽,穿了蘭色的工作服),我已經認出她來了。是她,就是她。但我不敢招呼,哪敢呢?她似乎想說話,但終于沒有開口。轉身到樓梯口(樓梯到河邊就幾米遠),想想什么,又轉回來,對我說:“是你吧?原來你是做這個工作的呀!”我難為情地點點頭,幸好那晚在她面前也沒有吹什么牛,否則,跳河里去死也覺得晚了。 “好象中暑了你?看你臉色煞白,上來到我家里休息休息吧!這熱的天!”她很誠懇,沒有任何的做作。 我姐夫在船梢,莫名地看著我和她。我很想拒絕,但又很想到她家里休息一下,人確實感覺有點支撐不住。我沒有動身體,只是看著她的眼睛。她在岸上揮了個讓我上去的動作。我爬上裝有紅外防盜欄柵的“石幫岸”,還沒有走到樓梯口,早有穿制服的小區保安過來了。她向保安說:“我鄉下的親戚,中暑了!”保安看看河邊的船,沒有說什么,走了。 這個小區是個高檔住宅區。住在里面的居民非富既貴。我隨著她來到她的家里。客廳里開著空調,一走進去,迎面就有一股涼爽的風將我全身包裹著。整個寬敞的客廳里豪華的裝潢沒有走進門我就想象的到的,但是,在一個醒目的位置,放著一張供臺,卻是我想象不到的。供臺電子香和蠟燭的上方的墻上,掛著兩張黑框的相片,一張是一個中年男人,奇怪的是非常象我的相片,除了他的左臉上有顆痣以外,一張是一個七八歲模樣的男孩子。在她從冰箱里拿出冰鎮可樂的時候,我還在看著這兩張相片上的人。 她知道我想問她什么,只是淡淡地說:“三年前,我們一起自己駕車去杭州,高速路上出的車禍,我坐在后座。他們都走了。”停了一下,又說:“你沖個澡吧!看你全身都濕透了!”我有點為難。心想:沖了澡,這身衣服可是穿不上了。她好象知道我的心思,說:“去沖一下吧!有衣服!” 我怕我姐夫等的急,打個電話,讓他先把船開回去了。 沖好涼水澡,人好象換了一身皮膚,尤其是在空調房里,感覺全身說不出的舒服,人也精神起來。我把我換下的衣服洗了,用洗衣機甩干,然后,請她掛出去曬一下,這樣的太陽,很快就會干的。 她在準備中午的飯菜,因為我答應留下來吃飯,她似乎很開心。走進廚房是我的天下,猶如走進舞場一樣游刃有余。我看了看她放在砧板和擱板上的菜,沒有多久,就做了四菜一燙。“糖醋排骨”“魚香肉絲”“番茄炒蛋”“油燜茭白”,燙是“筍尖冬瓜燙”,她只在“魚香肉絲”盤子里嘗了一條肉絲,就說,和飯店里吃到的一樣嫩一樣香,而且放的辣,剛剛好適合她的口味。 她喝點可樂陪我,我喝的是“陳八年花雕”,在酒里我打了一個生雞蛋,加了一勺白糖,調到看不出一絲蛋花,非常上口的酒。 她一直夸我做的菜很上口,她說以前也經常吃高檔飯店,在家里吃到這樣普通調料做出來的菜,她簡直有點不相信,也沒有人會相信。 她說:“第一次看見你,在新世紀,我走進去看見你坐在臺上的時候,我嚇了自己一跳,真的以為‘他’回來了。燈光并不明亮,側身的剪影簡直一模一樣。很希望你主動請我跳舞,真的。但我跳得并不好。你沒有說什么話,我不知道你在想些什么,也不好問,畢竟陌生。和你跳過以后,我很后悔沒有問你什么,那兩天一直在想,是否還會碰到你。但你知道,我是很少上那種地方的。那晚遇見你,其實我喝了很多的酒,那是他們三年的忌日。我總感覺到一些什么,感覺到“他”會來,別在意我說的哦。然后,就再次來到“新世紀”。原本,我想和你跳幾支,也心滿意足了,但后來就控制不住自己地想要約你出來。你答應了,當時,我只覺得是“他”上了你的身,看你也不是那么好色的人呀。沒有想到的是你這樣大膽。還去了那個地下車庫......,這越發讓我相信是他在引導你………” 我一直聽著她慢慢地述說,沒有打斷她。我自己知道,那里有什么人在“引導”,只是我膽大包天罷了,但在白天由她說出來,臉上還是不自覺地要泛點紅暈出來的。我為了要擺脫那種難堪,就接了她的話頭說:“我以前,幾年前是經常跳舞的,但好長時間沒有去舞廳了。然后,在遇見你前,總感覺有一種莫名的召喚,要我去舞廳,我自己也覺得很奇怪,只是說不出來罷了。你見我的那天,你也看到,我一個人坐在臺上,根本沒有打算要跳舞,看見你坐在我的那張桌子上,心里又莫名地激動起來,似乎好象認識你很久了,和你很熟,而且,在接觸你手和腰的瞬間,莫名地沖動起來。照你這樣說,或許,我真的是‘他’的一個替身?” 她沒有明白說“是”或者“不是”,只是含笑看著我。其實她一直都在看著我,似乎一直在找出一點我和墻上照片上的人的不象之處,但她好象很難做到。 這飯吃了一個多小時。 她打開音響,放了一張老的cd片。當放到《把根留住》的時候,我拉著她的手,站了起來,我讓她赤足踩在我的腳背上,隨著緩慢的音樂,摟著她跳起了三步,她的神色有一種驚喜掠過,想說什么,但沒有說,閉上眼,頭靠著我的胸和臂膀,兩手圈住我的腰。那其實是一部老的臺灣言情片《滾滾紅塵》里的一個情節,當時看了覺得很感動,就學了下來。 曲子結束了。她還站在我的腳背上,睜開眼,微笑地看我,輕輕說:“知道么?當時,他就在這首曲子里,這樣摟著我,模仿電影里的情節,讓我非常感動,讓我第一次將身子將我的全部,交給他。你拉我站上你的腳背的時候,令我想到了十幾年前的那個晚上了,你真的......真的讓我覺得就是他。”她說完,又閉上眼,開始吻我。 我們沒有進臥室。當她覺得我有這想法的時候,她說:“你不要命啦!上午中暑這樣累,多休息才對呢!這樣,也很開心,你不會覺得我很自私吧?”停了停,又說,“有空的時候,來我這里多坐坐,沒有人說閑話的。” 我說:“怕是連大門都進不來呢?” 她說:“沒有事,你說找秀華就可以了。”她把她的名字和樓號告訴了我,還把家里的電話號碼告訴了我。 我換上我的那身工作服,戴上桔黃色的安全帽,她開踏板車送我出了小區的大門直到我的小區的門口。 三 我知道她的名字,知道她的住處以后,反倒不好意思去找她了。我算什么呢?這樣的工作其實和偷和搶比起來還不如。偷和搶是有膽量的人做的,我這樣的活簡直是在街上要飯吃。看我干活的時候滿身的汗水,看我曬得黝黑的皮膚,你就知道,我是很難走進這樣的高檔小區的大門,尤其走進秀華的家。 我沒有象往常一樣的上網或者去舞廳跳舞。心思很亂。希望見她或者希望接近她的心思常常在路過她住的小區的時候,特別強烈地涌現出來。而且每次到大刺槐樹下,希望她出來,拿著她的垃圾袋出來,慵懶地走下樓梯,來到河邊。但一直沒有看到她的身影。 甚至我希望再次中暑,在那棵刺槐樹下嘔吐。但卻什么也沒有發生。 這樣一直過了四五天,我還是憋不住了,給她家里打了電話。電話是她接的,她解釋說,她在洗澡,剛洗完,所以,我等了好久才聽到她來接電話。 我問她:“后悔了?是么?為什么這幾天一直看不到你的身影?哪怕看見你走下樓梯扔一點垃圾也好!我真的好想見你。或許,你以為我是很無聊的一個人。其實,怎么說呢?反正,你就讓我見見好么?”我說話的語氣很快,幾乎不讓她插進一句話。 她說:“我一直把你當‘他’,好象對你特別不公平。但說實話,要我把你當成你,我也無法有感覺,我只是把你當成了‘他’的一個化身,你在許多的方面都和‘他’相差無幾的,你不知道,但我知道的。” 我說:“其實,我不在乎你把我當成我或者‘他’,我只要見見你。” 她說:“你不覺得這樣太委屈你么?” 我說:“怎么會呢?只要你喜歡,無所謂的。對了,他叫什么名字呢?” 她脫口而出:“建國!” 我說:“奇怪了,我也叫建國!難道,這里真的有什么巧合?”我把我的姓名和出生年月告訴了她。 她說:“你和‘他’竟然是同年同月同日的生日!”過了半餉,她接著說:“你現在有空嗎?我在家里等你!” 我說:“我五分鐘以后到!” 我把我的身份證和‘他’的剪掉一個角的身份證放在一起,那略微模糊的照片簡直一模一樣,而且我的身份證號碼和‘他’的除了開頭‘330’后面的三位數不同之外,其余全部都是一樣的。秀華一直在搖頭。她不相信有這樣的事情。我也不相信。 這個世界是什么都會發生的。但這個世界上這樣巧合的事情發生在我的身上,我是無論如何也有點瞠目結舌的。原本以為,我現在又有了一個可以施愛的對象。對于色心不死的我來說,無疑是一件非常高興的事情。但這樣的巧合,讓我感到有點后怕。我或許正是因為從順心轉到困境,陷入尷尬的境地,才有一口殘喘的氣。 在床上,她一直在呻吟的同時柔聲地叫著或許是我的或許是‘他’的名字,這多少令我有點別扭。但事后她又告訴我,連這個,我們都是那樣的相象呢。 四 按照她給我的地址,我去了她家自己開辦的旅館。 她告訴過我,她的“建國”生前自己花三百多萬買地建的四層6個街面的旅館。下面的底層出租給了別人開飯店、賣小百貨、雜貨店,二樓是一家歌廳,三樓和四樓才是她自己家開的旅館。當時開旅館的時候,汽車北站還沒有開始營運,正在建造,所以也沒有多大的生意,從去年開始,旅館的生意才開始紅火起來。 在她的旅館的辦公室里,我看見一對60多歲的老夫妻也坐在里面。他們看見我進去的時候,都瞪大了眼睛,似乎有認識我的樣子,好象幾年不見的一個老朋友突然出現在他們的面前,那男人盯著我,嘴里輕輕問他的老伴:“你看,和我們建國簡直一模一樣!”他老伴只是訥訥著,說不出話來。 我和他們點頭招呼了一下,然后問老伯:“您知道老板娘在嗎?” 老伯連連點頭說:“在的,在的,在整理房間呢。你坐一下,我去叫她。” 我說:“不麻煩您了,我自己去找一下吧。”于是就告退出來。 她的旅館里,只用了六個服務員,分兩班,她自己也要當班,遇到什么問題的時候,不管什么時候,她都是親自出馬,也確實不容易。現在旅客注冊登記都是聯網,稍微輕松一點,以前可是經常要把旅客資料親自送派出所備案的。 今天是周末,旅館里生意好象比平時要好一點。晚上十點一過,下面歌廳里唱歌的情侶上來開鐘點房的也有好幾對,一般就開兩個或者三個小時,然后退房。他們一退房,得必須馬上更換床單,清理房間。服務員忙不過來,秀華就親自動手。 秀華看著我用吸塵機將地毯吸干凈,又把毛巾毯子折得很整齊地放在床上,她說:“你和我的建國一樣會整理。你平時在家里也經常做做家務的吧?”我點點頭。然后和她一起擦洗浴缸,沖洗衛生間,整理浴巾。半個小時后,就把房間所有的角落都清理的干干凈凈了,可以接待下一對旅客了。 在她的辦公室里,她把我介紹給了兩位老人。原來他們就是“建國”的父母,一直就在旅館里幫忙做些輕松的雜活,也好替秀華看著一點。 她為我泡了咖啡。但我不喜歡咖啡的苦味,寧愿喝龍井茶。龍井上口也有點苦,但回味過來有一股清香,而且也很醒神。 到了晚上十二點,一切都安排妥當,我和秀華才離開旅館,去了她的家里。 我一直在扮演著一個不屬于我的角色。慢慢地就感覺出了一點別扭,那是秀華有意無意間試圖改造我的結果。 原本的“建國”是不抽煙的,身上沒有一股淡淡的煙辣味,秀華以前并沒有說,但過了一段時間,她就開始試圖要我戒煙。于是,我在她的面前就不再吸煙,然后離開她以后,就拼命把少吸的煙要吸回來似的。 原本的“建國”........... 我明白,像一個人的外表很容易,像就像了,但思想和行為要完全模仿一個人確實很難。做另一個人,也許會讓自己感到悲哀。 +10我喜歡

下一則: 台中烏日乳膠石墨烯枕頭工廠批發商 台中除臭石墨烯枕頭工廠批發商 台中枕頭OEM工廠批發商

限會員,要發表迴響,請先登入