德侑實業有限公司設立於民國92年,憑藉著對複合材料的專業,以獨特的專業技術長期為各大品牌OEM、ODM提供產業全方位服務。

我們每天有1/3的時間需要枕頭先相伴。這也是身體、器官獲得休息的寶貴時刻...偏偏,我們卻很容易因為睡到不適合自己的枕頭,睡得輾轉反側、腰酸背痛,又或還沈浸在白天的煩惱、緊張明早的會議、害怕趕不及早上的飛機等等...讓我們的睡眠不夠優質、不夠快樂、沒有辦法快速入眠。

德行天下創辦人有鑑於過去開發各類生活產品的經驗,便想利用本身所長,結合各類複合材料的特性,投入枕頭開發的行列。

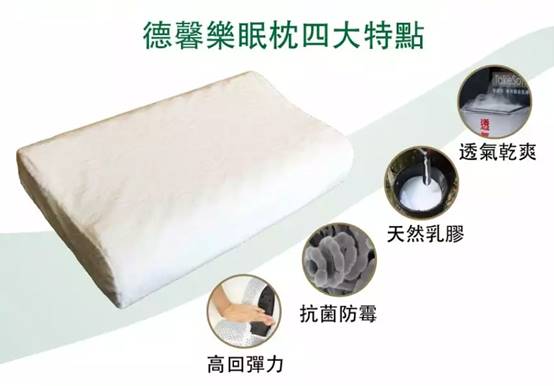

從枕頭模具開發、材料研發、創新製造到整合顧客需求過程中,了解到一款枕頭的製作,除了要解決一般乳膠枕悶熱且不透氣的問題,更要同時兼顧到人體工學的體驗性,創辦人常說:「一個好的枕頭,支撐透氣兼顧,仰睡側睡皆宜,才能每天快樂入眠。」

現在導入石墨烯加工技術,讓枕頭的功能性更上一層樓

石墨烯具有良好的強度、柔韌度、導電導熱等特性。它是目前為導熱係數最高的材料,具有非常好的熱傳導性能

德侑實業有限公司為了替自己身邊重視的人們做好一顆枕頭。不論是在外形,還是在舒適度上都能達到最好的需求,即便現今許多的工廠因成本上的考量,顧了外形,忘了內涵,但德侑實業依然不忘在品質上的「堅持、 執著」。

引進先進的加工技術,就是要給消費者最佳的產品

開發、研究、創新以及對材料的要求是德侑實業開發枕頭的初衷,憑藉獨特的專利技術將極其珍貴的天然乳膠與千垂百練的備長炭完美結合後

創造出獨家環保無毒的TakeSoft 徳舒孚專利綠金乳膠;乳膠材料,備長炭,石墨烯應用提高到更高的層次。

同時具備防霉、抑菌、透氣、除臭、遠紅外線等五大功效,並榮獲多國發明專利。

生產過程採用專線製造專利乳膠材原料,全自動化生產保證品質與產量穩定,達到品牌客戶的最高要求。

石墨烯枕頭製作開模一條龍:

選材品管

原料調配

成品製造

包裝設計

若您有枕頭開發構想或是想OEM自己的品牌,歡迎預約現場諮詢,體驗無毒的TakeSoft 徳舒孚專利綠金乳膠做製作的枕頭,用最專業MIT精神幫助您打造你的專屬品牌。

德行天下:

地址:427臺中市潭子區雅潭路二段399巷200 -7 號

電話:04-2531-9388

網址:https://www.deryou.com.tw/contact.php

| RR1515CEFE15ERFE |

簽名〔美國〕斯蒂芬·狄克遜 我太太死了,現在只剩下我一個人了。我親吻她的雙手,然后走出病房。我順著甬道走下去時,一個護士從后面追上來。 “你現在是不是要處理死者的后事了?”他說。 “不。” “那你要我們怎么處理尸體?” “火化。” “那不歸我們管。” “捐作實驗好了。” “那你得簽一些法律文件。” “拿來給我。” “那需要一點兒時間,你在會客室等,好嗎?” “我沒時間。” “還有她的盥洗用具、收音機和衣服。” “我得走了。” 我按下升降梯的按鈕。 “你不能這樣走了。” “我就是要這樣。” 升降梯的門開了。 “醫生,醫生。” 他大喊一位正在護理室翻閱檔案的醫生。她站起來。 “怎么回事,護士?”她說。升降梯的門關上了。它在距離大廳還有幾層樓時,就打開了,我繼續往下走。旋轉門旁邊坐著一個安全警衛,除了頭發以外,他看起來和普通警察一般無二,他的頭發已超過肩膀,而且蓄著胡子。大部分的警察不會這樣,也許全部都不會。我走進分成四格的旋轉門其中一格時,他的攜帶式雙向無線電響了起來。 “拉斯洛。” 他對著無線電說。我走到外面了。 “嘿,你。” 他說。我回過身,他點點頭、指著我,招手要我回去。我穿過馬路走到公車站。他走出門外,把雙向無線電插入后口袋,朝向正在等公車的我走過來。 “他們要你回樓上去簽一些文件。” 他說。 “太遲了,她死了,我孤零零一個人。我吻過她的手了,你們可以保留她的身體,我只想離開這兒遠遠的,愈快愈好。” “他們要我帶你回去。” “你不能那么做,這里是公共街道,你必須找來市警才能帶我回去,甚至我也不認為他或她有這種權利。” “我現在就去找一個來。” 公車來了,車門打開,我有剛剛好的零錢,于是我走上去,把錢投入票箱。 “別載這個人,”警衛對司機說:“他們要他回那家醫院去,是和他那生病的太太有關的事,雖然我搞不清楚他們要他回去的真正原因。” “我沒犯錯。” 我告訴司機,并在后面找了位置坐下。坐在我前面的一位女士說:“停在這里干什么?又不是紅燈。” “聽著,”司機對警衛說:“如果你沒有具體的指控或拘捕這個人的令狀,我就要開車了。” “請你開車好嗎?”一名乘客說。 “是啊,”我捏著嗓子說,好讓他們以為是另一名乘客在說話。 “我有重要的約會,你這樣慢吞吞地開,又老是停下來,已經讓我遲了十分鐘了。” 司機對警衛聳聳肩。 “上來或者下去,老兄,除非你有官方的命令讓這輛車停下來,否則我就必須開完全程。” 警衛走上車來,付了車錢,車子發動了,他過來坐在我旁邊。 “我必須跟在你身邊,而且得報告一下,你不介意吧。” 他對我說,然后按了一下雙向無線電的按鈕說:“拉斯洛,這里。” “拉斯洛,”一個聲音說:“你溜到哪里去了?” “我在公車上。” “你在那兒干嘛?你還沒下班。” “我跟那個你叫我在門邊攔住的人在一起。他走出門外,我在外面想攔住他,但是他說我得找個市警來才能那樣做,因為我們在公共街道上。” “你可以在前面的人行道上攔住他。” “他走到了街對面的公車站。” “那他還好好的吧,我可不想打官司。” “我也是這么想,所以我試著說服他回去,可是他不肯。他說他已吻過某個女士的手,而我們可以保留她的身體。我不懂那是什么意思,但我想在我走得太遠而超出無線電通話范圍之前,把情形先報告一下。他上了這輛公車,司機很體諒我希望公車不要開走的要求,但他說協助拘捕那個人是不合法的行為,而且他得開完全程。所以我上了這輛公車,現在正坐在那個人旁邊,如果你們要我下一站就下車,我就下車。我只是不知道在這種情況下,該如何執行命令,所以我想在得到你們的指示之前,最好緊跟在他身邊。” “你做得對,現在讓我跟他說話。” 拉斯洛把雙方無線電放到我的嘴前。 “喂!”我說。 “將你太太的尸體捐贈給醫院做為研究或移植之用的文件都準備好了,先生,你現在能不能和拉斯洛警官一起回來?” “不。” “如果你覺得回到這兒會令你難過,那我們是不是可以找個別的地方讓你簽名?” “隨你們怎么處置她的尸體,我不想再碰觸任何與她有關的事情。我不再提起她的名字,不回去我們的公寓,我們的車就讓它在街上生銹,直到有人來拖走。這只表,她買給我的,她自己也戴過幾次。” 我把它丟出窗外。 “你為什么不把它遞到后面來呢?”坐在我后面的男士說。 “這些衣服,有些是她買的,而每一件她都縫補過。” 我脫掉夾克、領帶、襯衫和長褲,拋出窗外。 “注意,”拉斯洛說:“我只是醫院的安全警衛,有一副手銬,我不想用來對付你,因為我們在一輛公共汽車上,也因為你才經歷的傷痛,但拜托你平靜下來。” “這內衣是我自己昨天買的,”我對他說:“我需要一套新的。她沒摸過也沒看到過的,所以我可以繼續穿著。但這雙鞋得扔掉,她使用在廉價商店買來的修鞋器釘上這鞋跟。” 我脫下鞋子,從車窗扔出去。公車已經停了,除了拉斯洛以外,乘客都下去了。司機站在街頭,我想是在找巡邏員或警車。我看看我的襪子。 “我不太確定這雙襪子。” “別脫。” 拉斯洛說:“它們看起來很好,我喜歡棕色。” “但這是不是她買的?我想這是她兩年前送我的生日禮物,她送我一個藤編野餐籃,里面裝著十八雙不同顏色的襪子,對了,這是其中的一雙。” 于是我脫下來,丟出去。 “這就是為什么我一直急著快點離開這個城市的原因。” “你聽到了嗎?”拉斯洛朝雙向無線電說,那頭的男人說:“我還是不明白。” “你知道,”我對無線電說:“我們一起在這里住了好幾年,我最愛的人和我——自我們成年開始。這些街道,那座橋,那些建筑物,”我朝窗外吐了一口口水。 “也許連這輛公車,這條線我們來來回回坐了好幾次。” 我試著拔起我前頭的座椅,但是它文風不動。拉斯洛用手銬銬住我的雙手。 “這一生。” 我說,我的頭破窗而出。 一輛救護車開過來,載我回到那家醫院。我被送到急診室,躺在一張病床上,她最后一次來這家醫院,在被移至一間半私人病房前,也是在這間診療室。正當醫生護士忙著取出遺留在我頭部的玻璃碎片及縫合傷口的時候,一位院方職員走了進來。 “如果你還想捐出你太太的尸體,”他說:“那么我們希望將她的部分器官移植給樓上的病人。” 我說:“不,我不希望有人帶著我太太的器官走來走去,也許有一天我會撞上他,或是在某一天認出他們來。” 可是他們抓住我寫字的手,握著我的手簽了字。 +10我喜歡

◎彭小寫 前陣子下雨,濕漉漉的柏油路執拗地伸向烏黑色天空的盡頭。 雨一停,一些不安分的小動物爬進了視線。 如果我沒有再確認一眼,那只臟兮兮的蝸牛將在腳底下粉身碎骨。背殼的花紋和大理石板的紋路幾乎完好地重合在一起,站在高處瞧下去毫不違和。厚重的背殼沾滿細沙和土粒,在廣闊的世界里,它努力地向前伸出觸角,笨拙地牽拉細軟的身體,摸摸索索的樣子,如同盲人在黑暗里拄著手杖踽踽獨行。 誰也不知道它這么努力地要去哪兒,只知道它再向前移動幾厘米,我就要踩扁它了。 完全不顧危險的樣子,真是傻呆又莽撞。我蹲下來,拾起它,置于掌心,走了幾步,放到宿舍樓下的草叢里。 再見了,萍水相逢的小家伙。 一種多愁善感的思緒涌上心頭。蝸牛的生命非常短暫,也許過幾個小時,當太陽溫暖地照耀著大地,蝸牛會經不住殘酷的烘烤,化為墻上的一個空殼,被一陣風悄然吹落,終零落成泥。 于是,它要努力地趕在太陽出來之前,使勁地往前爬行,找到濕潤的泥土。這種不動聲色的掙扎,可以視為一種與自然抗爭的本能,一種立于天地之間的壯舉。也許它會在爬行中半途死掉,但原地不動,坐以待斃必定死路一條。 我曾經把一些草和石頭混著泥土,裝入到塑料瓶中,捉來螞蚱蟈蟈等放入。參照書本,在瓶中搭建了一個昆蟲們的家園,并把瓶子放在陽光充足的窗邊,每天往里面灑水,以保持環境的濕潤。 開始幾天,昆蟲們住得快活,在瓶子里蹦蹦跳跳的,我就琢磨著是否再增加幾只“新鄰居”。 這個想法還沒落實,便開始有昆蟲莫名其妙地死去。沒過多久,昆蟲們竟全沒了生氣,死去的也越來越多。瓶里經常散發出難聞的氣味,令人不堪忍受。 我原本以為自己創造了一個昆蟲們的“伊甸園”,沒料到是這樣的情形,只好把剩下的昆蟲都放掉,草草結束我飼養昆蟲的計劃。可邊放行邊疑惑,為什么環境明明變好了,昆蟲還是逃脫不了死亡的命運,甚至更快地沒了命。 一定是環境還不夠優越。我堅信。 后來我買了只鳥養在籠子里,天天把它喂得飽飽的,雖然籠子空間狹小了點,但有吃有喝又累不著,這樣富養又閑適的生活,連我也羨慕它。 一次帶著籠子到樓下,袖子不小心勾住了籠子的邊緣,不知情中一使勁,竟把籠子的門一下拉開,平日乖巧的小鳥如同瘋了一般,像老鷹似的劇烈撲閃翅膀,向門邊不要命地撞去! 我驚愕得來不及反應,只能眼睜睜地看那小小的身體沖向對面的土墻,眨眼間,不見了。 鳥兒去哪了呢?是撞到墻上,還是飛走了? 我忙跑到土墻邊,那下面有一條烏黑的還沒填土的臭水溝,我不敢相信鳥兒會橫沖直撞到墻上,摔到水溝去。我只好祈禱它已經自由自在地飛走了。 鳥兒拼命擺脫束縛的樣子,至今還清晰地出現在我的眼前。鳥兒逃跑的那個晚上,我一邊懊悔不小心放走了它,一邊又發自內心感到無比震撼:明明環境已經足夠優越,為何它還是拼命想逃? 隨著視野越來越廣闊,我逐漸明白渺小的生靈本性上都有一種抗爭的本能。 生命是無畏的,無論是執著爬行的蝸牛、死于溫室的昆蟲們、突破桎梏的鳥兒,都在告訴我們生命決不是一潭死水,它是流動的,自由的,勇敢向前的。 而我們活得過于舒適,有時候就會忘記這“生命的本能”。《空山鳥語》說:雀閣里應有盡有,但它始終是一座牢籠,一座無形的牢籠,漂亮但卻堅不可摧。而我們盲目追求的所謂“安逸”和“不爭不搶”的生活,是否也是給自己打造的“華麗宮殿”?它是否雖外表堂皇,實際卻是一座深不見底的牢籠? 理智地幸福地生活,不要陷入自我麻醉和沉淪的旋渦。人類歸根到底,也是同蝸牛鳥兒一般,渺小又脆弱的生靈,只有不朽地爬行,才是生命的唯一出路。 作者簡介 彭小寫,在校大學生一枚,現就讀于南京航空航天大學。 +10我喜歡

作者簡介: 秦梓晴會靠著厚厚的城墻和你說你好,躍過七彩的琉璃窗,醉倒在杯盞間的溫柔鄉。 說起那從未經過,卻又莫名熟悉的感覺,我馬上就想起了安宥。第一次見到安宥是在惠州的月亮灣,他是我吃晚飯的大排檔的服務員,只有十三、四歲的樣子,劉海的其中一撮染得金黃,薄透的背心擋不住肩胛骨上深色的海浪形刺青,穿著寬大的短褲,踩著人字拖,面無表情地把一碟死貴的通心菜放在木桌上,銀白色的耳釘在昏黃的燈光下閃閃發光。我的目光不由自主地隨著他移動,在他端著一盆炒花蛤走近我們的時候,我忍不住開口:“我們是不是在哪見過?” 和我同去的小伙伴驚得嘴里的蝦都掉了,安宥也愣住了,確定我是在問他以后,笑了:“可能我大眾臉吧。”露出一口白牙。 前不久再向他問起當時他在想什么,他說:“你盯著我看的時候我就知道你不懷好意。” 結束了那天的晚餐以后,我們沒有再去那間大排檔,除了因為菜品很貴以外,還因為我的小伙伴擔心我控制不住我自己,我也很難向他解釋我突如其來的強烈熟悉感是怎么回事。但是第二天我就在沙灘上再次見到他,他頭上的金毛在海風中搖曳,在人群中著實亮眼。他在沙子上坐著,在正午太陽的照耀下瞇著眼看站在他面前的我。 “還記得我嗎?”我盡量露出友善的笑容。 “記得。”他起身,拍了拍沙子,雙手插進褲兜里,個頭剛好能和我平視。 坐在他周圍的一群半大不小的少年一陣哄笑,他低頭,把腳邊的空酒瓶踢得老遠。烈日驅散了海邊的人群,只有執著的浪,一次又一次向岸上撲來。那群少年還在笑,說著我聽不懂的方言,安宥沒理他們,赤著腳往樹蔭下走。 “你今天不用去那間飯店干活嗎?”我快步跟上他,滾燙的沙粒在我腳背上摩擦。 “那是我二舅的店。”他沒回頭看我,聲線帶著青春期的沙啞。我看著他在樹蔭下找到自己的人字拖,然后向馬路走去。 “等等我。”我吃力地把倒不干凈沙子的膠鞋穿上,他扭頭看我,然后走到路邊擰開一個水龍頭,“沖一下會好一點。”我聽話地把腳伸到水流下方,水冰涼冰涼,像是深海的水。 “不是,你跟著我干嘛呀?”被我跟了一路的安宥終于發問了。 “我還沒吃飯呢!” “我不去店里。” “那你總要吃飯吧。” “我不去吃飯。” “那你去哪啊?” “我……不是,你到底想干嘛。” “我想跟你一起吃飯啊。”我厚著臉皮說。 安宥沉默了,我笑著拉近我們的距離,他像受驚了一樣后退一步,可能又覺得面子掛不住,慢慢地開口:“我不方便帶著你。” “為什么?” “我要去酒吧。” “為什么你能去我不能去?” 安宥沒能想明白為什么,就沒再管我。我也就一同去了酒吧,說是酒吧,不過就是一個賣酒的露天燒烤攤,具體長什么樣我已經記不清了,只記得到了以后,店里的人都訝異地看著我,安宥沒有理我,一直在忙自己的事。等到太陽在西邊滑落,留了漫天余霞,他才總算想起我來,給我遞了一杯汽水,在我面前坐下。 從黃昏到夜幕點點星辰,他有一句沒一句地跟我說著話,一開始都是我在說,他無奈地聽著,后來成了他在說,我看著他的眼睛,安靜地聽著。 他說了很多,但是關于家庭,安宥不曾提及父母,只有一個刻板又關切的外公照料著他,卻不讓他走上音樂的道路,所以,他逃了,到了這片海域,悄悄地靠自己活下去。那些為命運所不公的孩子從不加以掩飾他對這個世界的厭倦,大膽地活成自己喜歡的樣子。 夜深了,安宥拿著吉他,一首接著一首,嘶啞的聲音,動蕩了星云。次日破曉,旭日東升,潮起的浪陣陣翻涌,沙灘上的人寥寥無幾,他脫了上衣,縱身躍入水中,我看見他肩胛骨上是只乘風破浪的藍鯨,一時之間分不清,是他屬于這片海域還是這片海域屬于他。 整個行程接下來幾天,我都和他待在一起,最后一天離開前,我鄭重地找他道別,他揮揮手,插著褲兜就走了,我大聲吶喊常聯系的時候,他抬起來手,不知道是笑了還是哭了。 我回到廣州,把他在海邊燒烤攤上我偷拍的照片給我發小看,問他覺不覺這人特別眼熟。 “眼熟啊,特熟。” “是吧,你也這么覺得。” “你以前不就這副模樣嗎?” 聞言,我僵住了,背上的刺青有些發燙。 我高中畢業的時候,安宥才升初三,除了高三最后那段時間,我都會有事沒事找他聊聊,就像自己的年少時光倒流了一樣。我以勞逸結合為理由,邀請他參加我的畢業旅行,為了配合他的形象,我特地去燙了頭發,幾年前那些放蕩不羈的衣服已經找不回來了,只能往快愈合的耳洞里插上黑色的耳釘,臨出門前,看到了放在柜子后的吉他,已然寂靜了幾度春夏。 在機場看到了闊別兩載的安宥時,我震驚了,他也震驚了。如今的安宥完全不是我記憶中的樣子,黑色的劉海服帖地趴在他的額頭上,還帶著金屬圓框眼鏡,體面乖巧地站在我面前。 “你怎么變成這個樣子了。”我看著比我高半個腦袋的安宥,一臉難以置信。 “我怎么了,上學還不得染回來嗎?” “你真的,和我一模一樣。”我忍不住笑出來聲,看著航班時間往前走。 “什么意思啊!”安宥拉著行李箱追上我。 總有一天,會遇到那個來自海邊的少年,伴著輕飄飄的氣泡,踩著軟綿綿的海水,用年少輕狂的故事,消了一夏的暑,甜了一夏的瓜。 +10我喜歡

下一則: 台中豐原石墨烯枕頭直營製造工廠 員林除臭石墨烯枕頭工廠 台中后里除臭枕頭工廠

限會員,要發表迴響,請先登入