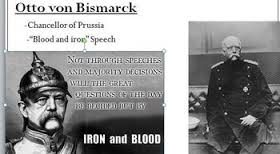

Bismarck’s Policy of “Blood and Iron”

- “ Not by speeches and resolutions of majorities are the great questions of the time decided upon – but by blood and iron”.

Otto Eduard Leopold, Prince of Bismarck, Duke of Lauenburg (1 April 1815 – 30 July 1898), known as Otto von Bismarck, was a conservative Prussian statesman who dominated German and European affairs from the 1860s until 1890. In the 1860s he engineered a series of wars that unified the German states (excluding Austria) into a powerful German Empire under Prussian leadership. With that accomplished by 1871 he skillfully used balance of power diplomacy to preserve German hegemony in a Europe which, despite many disputes and war scares, remained at peace. For historian Eric Hobsbawm, it was Bismarck, who "remained undisputed world champion at the game of multilateral diplomatic chess for almost twenty years after 1871, [and] devoted himself exclusively, and successfully, to maintaining peace between the powers."[2]

In 1862 King Wilhelm I appointed Bismarck as Minister President of Prussia, a post he would hold until 1890 (except for a short break in 1873). He provoked three short, decisive wars against Denmark, Austria and France, aligning the smaller German states behind Prussia in defeating his arch-enemy France. In 1871 he formed the German Empire with himself as Chancellor, while retaining control of Prussia. His diplomacy of realpolitik and powerful rule at home gained him the nickname the "Iron Chancellor". German unification and its rapid economic growth was the foundation to his foreign policy. He disliked colonialism but reluctantly built an overseas empire when it was demanded by both elite and mass opinion. Juggling a very complex interlocking series of conferences, negotiations and alliances, he used his unrivaled diplomatic skills to maintain Germany's position and used the balance of power to keep Europe at peace in the 1870s and 1880s..

.

俾斯麥是一個非常聰明的人,具有眼光,他不是遊戲者,不是賭徒,而是一個有知識的人,有歷史感的人。

在要求力量平衡的歐洲各國中,俾斯麥進行了一場場淋漓盡致的外交表演。他通過各種方式保證英國的袖手旁觀;他支持俄國鎮壓波蘭起義,以換取俄國的沉默;他口頭同意把盧森堡、比利時等土地併入法國,以換取法國的中立。

在俾斯麥看來,歷史從來沒有什麼不變的原則,沒有任何國家不可以結盟,也沒有任何國家不會成為本國的敵人。

俾斯麥始終把普魯士視作一個強大的國家,另外,他也一直在努力試探,這點非常重要,把政治理解為"可操作的藝術"。在此基礎之上去獲知歐洲其他大國會如何看待德國的統一。

在外交上用足了政治智慧之後,俾斯麥終於可以實踐他的鐵血誓言了。

1866年,普魯士的槍口對準了奧地利,僅僅兩年前他們還共同打敗了北方強敵丹麥。對於這場戰爭,俾斯麥並沒有必勝的把握,他帶著毒藥走向戰場。最終,普魯士取得巨大勝利,奧地利從此脫離德意志邦聯。俾斯麥拍著桌子大叫,我把他們全都打敗了,全部!

當普魯士還在向拿破崙支付巨額的戰爭賠款時,柏林洪堡大學誕生了。國王拿出了最後一點家底,並把豪華的王子宮捐獻出來作為大學校舍。與此同時,他還接受了大學提出的一個要求,那就是:國家必須對教學和科研活動給予物質支持,但是不得干涉教育和學術活動。

同時擁有國家的保障和充分的自由,成就了德意志的科學家。在柏林洪堡大學主樓的長廊裡,掛著許多黑白照片,他們都是在各個領域裡取得了重要成就的本校教授,其中的29位擁有一個共同的身份:諾貝爾獎得主。

這些德國大學的科學家,都把自己視作"德意志科學家"。這一概念的意義,正如著名作曲家瓦格納所說:科學家出於自我意志,獻身於科學研究工作,參與這一工作,把自己所有的個人利益都置之度外。這一獻身精神是德國崛起為世界大國的非常關鍵的一個原因。

在德國,教育、哲學和科學發揮著重要的作用。歐洲具有現代意義的大學出現在德國,成為許多其他歐洲國家的榜樣,例如由洪堡創立的柏林大學。德國的現代化過程中,教育、科學、大學發揮了重要的作用,不同於美國、英國和法國的現代化進程。

威廉二世上台執政之後,他在很大程度上改變了俾斯麥的對內、對外政策。因為,德國在經濟高速發展的過程當中,德國的容克地主和壟斷資產階級,相互滲透、融為一體,當時的德國不可能,或者說,不存在走向民主、議會道路的可能。還有一個局面呢,就是當時德國的工業發展、經濟發展很快,它先進的工業和先進的科學技術,與普魯士的軍國主義非常緊密地結合起來,所以,這兩個東西的緊密結合,就使得當時的德意志帝國,很快發展成為一個十分具有侵略性的帝國。所以,德皇威廉二世當時非常囂張地叫嚷,所謂上帝就是安排我們來支配和統治所有的民族的。

年輕的皇帝威廉二世即位後所發的第一個聖諭就是《致我的軍隊》,他宣稱:"我和軍隊是一體,我們天生互相幫助,不管上帝的意志是要給我們和平還是風暴,我們都將站在一起", 普魯士傳統中固有的、在德國統一過程中被強化的軍國主義,被威廉二世再次召了回來。德國開始了爭霸世界的征程。

1913年,當德國全面超越英國,成為僅次於美國的世界第二經濟強國時,德意志戰車啟動了。1914年,第一次世界大戰爆發;1939年,第二次世界大戰爆發。德國成為人類歷史上兩次世界大戰的策源地。

1970年的一個蕭瑟冬日,剛剛上任的聯邦德國總理勃蘭特,來到了波蘭華沙猶太人紀念碑前,二戰中,波蘭有250萬猶太人在集中營裡飽經痛苦、絕望的折磨,最終無助地死去。在冰涼的風中,勃蘭特一步步走到死難者的墓碑前,在全世界的注視下,這位二戰中反納粹的英勇鬥士,做出了一個令所有人震驚不已的動作:他跪倒在地。

德國人誠懇地接受了自己歷史上沉重的一面。他們討論但是沒有激烈爭論,沒有否定自己發動了第二次世界大戰,沒有推卸自己應該對猶太人大屠殺所負的責任,沒有否認自己經受了12年的納粹獨裁統治。誠懇地回憶自己的錯誤,説明德國人大大地減輕了民族復興的困難。

跪下去的是勃蘭特,站起來的是德意志。二戰後,聯邦德國開始陸續向遭受德國法西斯迫害的受害者及其遺屬支付巨額賠款,教育部門則將法西斯暴行列為歷史教科書的中心內容,強調"關鍵的任務是教育下一代",要"將防止歷史悲劇重演的職責視為己任"。

勇於承擔歷史責任的德國回到了歐洲的懷抱,也回到了世界舞臺。如今歐洲最強勢的國家扔然是德國. 1990年10月3日,分裂了41年的德國再次統一。這一天,被確定為德國的國慶日。德國統一了,憑藉的不再是鐵與血,而與130年前相同的是,在和平的環境中,德國人再次創造了經濟奇跡。經過一代人的努力,這個歷經兩次世界大戰重創的國家,發展成為僅次於美國和日本的世界第三大經濟強國。而作為歐盟的重要成員國,它也找到了通過振興歐洲來壯大自己的強國之路。德意志它在哪裡?.

維利·勃蘭特 Willy Brandt,1913年—1992年),德國政治家,1969年—1974年任西德總理,在1974年5月6日他因為東德間諜入侵事件曝光被迫下臺,下臺後更被報料就任總理時的性醜聞。儘管如此,他依然被視為德國最傑出的總理之一。1970年在華沙的華沙之跪引起全球矚目。為此他在1971年成為諾貝爾和平獎獲得者。2005年11月28日,德國電視二台投票評選最偉大的德國人,勃蘭特名列第5位。

12月7日德國總統伍爾夫(Christian Wulff)來到波蘭華沙,向在二戰期間被殺害的猶太人敬獻花圈。伍爾夫低首在華沙猶太人殉難紀念碑前久久默哀,這是45前西德總理勃蘭特(Willy Brandt)下跪謝罪的地方。

1970年12月7日,當時的西德總理維利‧勃蘭特來到波蘭首都華沙的猶太人殉難紀念碑前敬獻花圈。勃蘭特整理好花圈上的絲帶後,突然跪在了紀念碑前。這個出乎所有人意料的舉動令在場的人都感到震驚,第二天勃蘭特下跪謝罪的照片傳遍了世界,全世界大嘩。

現階段你們台灣有部份搞分離主義,搞台灣獨立的一小措害群之馬的民進黨人士,有害壞份子,利用中華民國之名,企圖再次執政搞台獨之實,要記取歷史的教訓,不要偷雞不著蝕把米,賠了夫人又折兵,這樣一來得不償失,無三曉露湧的台灣狼,有本事,到北京天安門廣場遊行示威,吶喊台灣獨立萬歲,有種到中國來搞革命.