)是位於德國首都柏林的新古典主義風格建築,由普魯士國王腓特烈·威廉二世下令於1788年至1791年間建造,以紀念普魯士在七年戰爭取得的勝利。

布蘭登堡門是柏林的象徵,也是德國的國家象徵標誌,它見證了柏林、德國、歐洲乃至世界的許多重要歷史事件.

布蘭登堡門西側的三月十八日廣場,以紀念1848年3月18日的德國三月革命和1990年3月18日民主德國的第一次人民議會自由選舉而命名。六月十七日大街,則是為了紀念1953年6月17日發生在民主德國的人民起義,它從布蘭登堡門起向西經過柏林勝利紀念柱,穿過柏林城區最大的公園蒂爾加滕和柏林工業大學。

蘭登堡門門頂中央最高處是一尊高約5米的勝利女神(希臘神話中的尼刻,羅馬神話中的維多利亞)銅製雕塑,女神張開身後的翅膀,駕著一輛四馬兩輪戰車面向東側的柏林城內,右手手持帶有橡樹花環的權杖,花環內有一枚鐵十字勳章,花環上站著一隻展翅的鷹鷲,鷹鷲戴著普魯士的皇冠。雕塑象徵著戰爭勝利,雕塑是普魯士雕塑家沙多夫 的作品。

The Brandenburg Gate (German: Brandenburger Tor) is a former city gate, rebuilt in the late 18th century as a neoclassical triumphal arch, and now one of the most well-known landmarks of Germany.

It is located in the western part of the city centre of Berlin, at the junction of Unter den Linden and Ebertstraße, immediately west of the Pariser Platz. One block to the north stands the Reichstag building. The gate is the monumental entry to Unter den Linden, the renowned boulevard of linden trees, which formerly led directly to the city palace of the Prussian monarchs.

It was commissioned by King Frederick William II of Prussia as a sign of peace and built by Carl Gotthard Langhans from 1788 to 1791. Having suffered considerable damage in World War II, the Brandenburg Gate was fully restored from 2000 to 2002 by the Stiftung Denkmalschutz Berlin (Berlin Monument Conservation Foundation).]

就在普魯士人將勝利女神安置到布蘭登堡門的當年,普魯士加入為了對抗新興法國而結成的第一次反法同盟,但聯軍在1797年被拿破崙打敗,同一年,腓特烈·威廉二世在波茨坦去世,留下一支老化的軍隊和一個近乎破產的國家。

腓特烈·威廉二世的兒子腓特烈·威廉三世於1806年再次加入第四次反法同盟,首先對法國宣戰,但普魯士在隨後耶拿和奧爾斯塔特的戰役中幾乎全軍覆沒。剛剛加冕法蘭西第一帝國皇帝的拿破崙,率領著強大的法國軍隊颶風般地席捲了歐洲中部。1806年10月27日,拿破崙騎著馬率領法國軍隊,以征服者的身份通過曾經象徵普魯士勝利的布蘭登堡門,進駐柏林,佔領了普魯士。同樣在這一年,拿破崙命令將布蘭登堡門上的勝利女神雕像拆下裝箱,作為戰利品運回了巴黎。

1814年,普魯士參加的第六次反法同盟佔領巴黎,拿破崙宣布無條件投降,他還沒來得及將從布蘭登堡門劫回的勝利女神雕像在巴黎豎立起來,就失去了政權。

勝利女神雕像在1814年回到了柏林,柏林人將這座失而復得的雕像稱為「歸來的馬車」(德語:Retourkutsche)。在對其進行修復的同時,雕像上的橡樹花環中還被添加了象徵權力的鐵十字勳章,這枚普魯士鐵十字勳章是申克爾在1813年根據腓特烈·威廉三世的建議設計的,如今是德國聯邦國防軍的標誌。

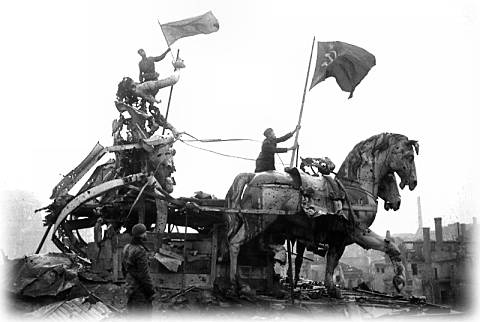

1945年第二次世界大戰進入最後關頭,布蘭登堡門在柏林戰役中遭到嚴重損壞,它周圍的建築都被炸毀。蘇聯紅軍穿過布蘭登堡門攻入柏林,攻克了希特勒的地堡和德國國會大廈,宣告了德意志第三帝國的滅亡。當蘇聯士兵在布蘭登堡門勝利女神像上撐起紅色旗幟的時候,德國士兵用大炮轟擊,勝利女神雕像受到嚴重損毀,僅剩下一隻馬頭,如今保存在柏林市博物館的展覽廳內[現今布蘭登堡門上的雕像是二戰後重新鑄造的。

1989年是柏林圍牆建造後的第28年,在東德和平轉變的框架下,11月9日柏林圍牆倒塌。12月22日,在超過十萬人的歡呼聲中,時任西德總理的赫爾穆特·科爾由西往東走過布蘭登堡門,東德的最後一任總理漢斯·莫德羅在門的另一端迎接科爾,標誌著布蘭登堡門再次開放。隨後隔離區被完全拆除,德國人民在布蘭登堡門前的柏林圍牆上跳舞慶祝。

1990年10月3日,德意志民主共和國(即東德)併入德意志聯邦共和國(即西德),完成了德國的統一。

重新開放後的布蘭登堡門於1991年整修完畢,鐵十字勳章和鷹鷲也回到了勝利女神雕像上。考慮到布蘭登堡門的砂岩構造長年缺乏保養和受到環境損壞,其後它又經歷了長達22個月的修繕,2002年10月3日重新亮相,該日是德國統一12周年紀念日。

在德國歷史上,布蘭登堡門象徵著普魯士王國的崛起和德意志帝國的第一次統一和興盛。

第二次世界大戰德國戰敗後,分裂為東德和西德,柏林亦劃分為東柏林和西柏林,分屬東德和西德管轄,布蘭登堡門位於東柏林和西柏林的分界線上,也是冷戰時期華沙公約組織國家和北大西洋公約組織國家之間的分界線,因此它曾經成為德國分裂、歐洲分裂和冷戰的象徵。

1990年兩德統一後,布蘭登堡門又成為了德國重新統一和歐洲重新統一的象徵。