淘汰「偽大學」 別再製造虛度教育的台灣人

http://udn.com/news/story/7339/822758-淘汰「偽大學」-別再製造虛度教育的台灣人

受到少子化的衝擊,未來十年,約有三分之一的大學院校,將會面臨招生不足被迫退場的命運。這對台灣高等教育的發展,是危機,卻也是轉機。

二十年來大學院校急速擴增,不但稀釋、浪費許多教育資源,也讓教學品質及學生素質每下愈況,造成大學高中化、教育學店化。台灣的高等教育因此失去固有的價值,也失去應有的尊嚴。

雖然,目前台灣大學院校高達一百五十九所,就讀的學生也超過一百三十萬人,但其中有相當比例的人在高等教育的殿堂中,有些假裝在教書,有些假裝在讀書,其實什麼也沒教、什麼也沒學,但薪資照領、文憑照給。不幸的,這種「偽大學」有逐漸增多的現象。

在招生不足,學校面臨倒閉的惡劣環境下,為挽留學生,有些學校不斷降低入學標準、放寬退學規定;有些老師不得不用各種方法,儘量討好學生,只求能保住生活飯碗。多少老師因而不敢點名、不敢當人,甚至還以高分招徠學生。他們沒辦法教,也不敢教,只是扮演「偽老師」的角色。

有些大學生,他們只是被缺乏品質管控的教育工廠裝配線,一路輸送上來的產品。他們不知為什麼要讀大學,沒有動機、也沒有程度,但卻懵懵懂懂,甚至大剌剌的進入大學校園。多少學生上課不來,來則睡覺、滑手機,考試缺席、作業不交。他們不想學,也沒能力學,只是扮演「偽學生」的角色。

大學是鑽研學術、培育人才的地方。以台灣彈丸之地,並不需要那麼多大學,也不需要那麼多大學生。很多工作、職業,也並非一定要讀到大學不可。

新加坡五百萬人口,只有四所大學,每一二五萬人才有一所;香港七百萬人口,有七所大學,每一百萬人一所;即使馬來西亞二千七百萬人,有五十六所大學,也要四十八萬人才有一所。台灣二千三百萬人口,卻有一五九所大學,每十四萬人就有一所。廿至廿四歲人口中,更有七、八成都是大學生,密度之高居全球之冠。

然而,大學數量的急速擴增,只是高等教育環境惡化的原因之一,教育品質的低落,才是毀敗台灣高等教育的那根稻草。當前,台灣高等教育的問題,不只是哈佛大學經濟學者佛利曼所批評的「過度教育的美國人」(The Overeducated American)—得不償失,而是造成一種「虛度教育的台灣人」—打混學習。

多年來,台灣高等教育的改革,總是陷入百大排名的迷思,很少注意input/output學生品質的控管。如果,大學四年,學生都沒有學到任何東西,反而養成不良的習性,台灣社會將因此而墮落。

大學教育應該讓想學的、可以學的學生需求獲得滿足,而非一味討好打混的學生。如果能藉由少子化的契機,淘汰一些「偽大學」,提升師生比例;妥善運用教育資源,改善校園環境;提升教學品質,重建大學存在的價值;讓老師教學有尊嚴,學生學習有收穫,不失是台灣高等教育的轉機。

面臨少子化壓力,許多大學惶恐不安,只能藉由「偽大學」的經營方式,苟延殘喘。若能逆向思考,堅持品質管控,建立正面品牌形象,反而可在惡劣的高教環境中脫穎而出。

薪情好 陸生來台讀研究所增1/3

http://udn.com/news/story/6928/851907

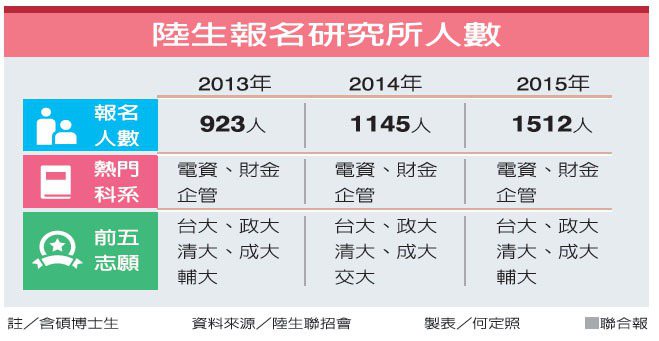

報名人數1512人創紀錄 逾千人擠台大窄門

陸生來台讀研究所口碑效應擴散,大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會昨表示,今年陸生申請大學碩博士班的人數大增1/3,從去年1145人成長為1512人,估計其中至少1成為今年將從國內大學畢業、選擇留台讀研究所的陸生。

陸聯會總幹事張鴻德表示,國內招陸生今年邁入第5屆,已有不少研究所畢業生返陸。由於在大陸仍講究研究所學歷,來台研究生又都為大陸大學畢業或具大陸工作經驗,返陸後求職都很順利,以最火紅的財金、企管領域來說,不少人薪資遠勝大陸畢業的研究生,使今年報名台灣研究所的陸生人數創紀錄。

財金、企管最火紅 薪資遠勝大陸本地研究生

報名科系方面,仍以電資、財金、企管三大領域為主,前兩者報名人數各為500人左右,企管類也有400人,約占總數9成5。其他類別有法律、中國語文等。今年招生學校增為127所,但因陸生讀研究所偏好國立大學,部分學校報名掛0。

張鴻德指出,由於陸生可填寫5個志願,今年仍有大量集中特定學校現象,以台大報名數破千最多,接下來的政大為679人,其他學校呈逐年遞減。3、4志願依序是清大、成大,名列第5的輔大是唯一私校。

值得注意的是,不少今年畢業的首屆陸生選擇留台念研究所。銘傳大學陸生總數向來全台第一,大陸教育交流處顧問蕭耀文指出,根據銘傳應屆畢業陸生調查,58%想留台深造,23%想返陸深造,僅2%想返陸就業。這使該校陸生報名研究所者劇增,像財金研究所和傳播研究所都僅錄取1人,卻各有20人、17人報名。

陸生來台讀研究所愛念商管金融類,台大國際企業系教授李吉仁表示,台灣商業教育強調實踐經驗,以台大來說,更有9成是「海歸」教授,相對於大陸仍以本土教師談理論更具吸引力。

輔大管理學院副院長許培基表示,輔大早期在大陸就是4大名校,又因是天主教學校,和許多同為聯盟的國際學校都有合作,學分可互相認證,管理學院又強調實務,向來吸引許多陸生。

陸生:台灣學歷具優勢 價值等同歐美

http://udn.com/news/story/6928/851909

財金、企管、電機是陸生就讀台灣研究所3大領域,又以大陸缺乏的金融人才最夯。銘傳大陸教育交流處顧問蕭耀文表示,該校財金所畢業陸生月薪最高達人民幣2萬(台幣10萬),是大陸研究生一般月薪6、7千人民幣的3倍。

26歲的牛海舟,南京東南大學計算機科學與技術(等同台灣資訊工程)畢業後來銘傳念財金所,深感在台學習好處。他強調當時除了專業知識,學到更多的是長遠見識、大局觀分析、企業界差異,對他的識見影響長遠。

「台灣學歷在大陸人力公司眼裡等同歐美,比起國內學歷更具優勢。」牛海舟說,他的工作內容主要是為企業提供方向性意見,「這都得益台灣所學」。像不論是精準演講表達,或快速做好豐富漂亮的PPT簡報,讓客戶了解,都得益銘傳訓練,「大陸這方面鍛鍊非常少」。

牛海舟指出,大陸熱門工作的門檻都需要碩士學歷,不過以金融來說,學歷外更關鍵的是有無專業證照。他也建議,台灣若想繼續提升台校學歷在大陸競爭力,最好能讓陸生有在台實習或工作經驗,這樣在大陸工作更有競爭力。

銘傳財金所所長兼系主任盧陽正表示,大陸金融系統開發較晚,台灣不論技術創新或法制完整度都遙遙領先,且國際化程度強,能幫助陸生視野大大提升,是陸生熱中來台讀金融之故。

輔大管理學院副院長許培基說,該校陸生研究生返陸後都求職順遂,有人一起薪就達年薪台幣70萬,還不包括紅利等,比起台灣22K強很多。

陸生來台 教授:得天下英才而教之

http://udn.com/news/story/6885/818663

十年前,台灣開始討論開放陸生來台,不僅綠營批評,藍營也嚴陣以待。今年,首屆九百廿八名陸生即將畢業,過去各界憂心的「統戰」、「台生遭排擠」等效應都未出現,反而是提升學術、學生交流等正面價值凸顯。

在大學校園,陸生多坐第一排、發問最多,大多數陸生也讚賞台灣自由氛圍。

但陸生不能打工、不能領學校獎學金、不能留台工作,台灣對陸生設下了許多限制,因為很多人把陸生看成「搶教育資源」、「搶工作機會」、「搶醫療資源」的外來者,卻從未以更高的國家戰略角度看待陸生來台求學的意義。很多留學生因感受到台灣給予的溫暖,回到家鄉後成為重要的友台力量,進而成為台灣國力的延伸。

台灣應拿出自信,才能吸引更多優秀陸生來台求學,「三限六不」的鐐銬該鬆綁了。一開始各界對陸生來台難免惶惑,現在不少教授對陸生的評價是「得天下英才而教之,不亦樂乎」,顯現陸生帶來的「文化震撼」超越台灣潛藏的政治恐慌。以陸生搭起兩岸橋梁,應是之前台灣無法想像的。

陸生畢業/台灣培養白白放走,不可惜嗎?

http://udn.com/news/story/6885/818661-陸生畢業/台灣培養白白放走,不可惜嗎?

「三限六不」緊箍咒 不能留台工作 「放走高教培育的人才,不可惜嗎」

四年前首批來台讀大學的陸生,今年六月將畢業。受陸生就讀的「三限六不」規定,畢業後的陸生無法留台工作。許多陸生說,因在台無法實習和當研究助理,相較在大陸讀書的同學,自己在台灣的履歷表是一片空白,對於回大陸找工作很徬徨。有陸生感嘆,台灣以高教資源培養陸生,「白白讓他走,不覺得可惜嗎?」

二○一一年首次有九百廿八名大陸學生來台攻讀學位,扣除碩士博士班,今年約有七百廿四名大學部陸生畢業。

淡江大傳系陸生蔡博藝說,大陸許多大學四年級沒排課,學生都在實習,一畢業就確定有工作。陸企喜歡雇用有實習經驗的新鮮人,陸生在台不能實習,回去找工作較不利,蔡博藝認為,台灣學歷在大陸不見得更有競爭力,除非進大陸的台資企業,個人程度好較重要。

文大歷史系陸生余澤霖說,若非台灣知名國立大學畢業,陸企錄取的可能性較低,陸企喜歡擁有台灣市場經驗的學生,但「三限六不」規定陸生既不能在台實習,也不能當研究助理,錯失很多累積實務經驗的機會,所以很多人寧願去歐美、香港讀書,「除了能留下來工作,社會氛圍也對陸生較友善。」

逢甲數學系陸生董心成說,有些優秀陸生想留台工作,卻受限於法令不准,「台灣高教培養出有能力的人,白白讓他走,不可惜嗎?」

也有陸生肯定台灣的大學產學合作的成熟度。大葉電機系陸生周全說,大三時他把履歷投給江蘇的公司,公司對於校內產業導向課程及參與競賽經歷表示肯定,承諾畢業後馬上錄用。

多所私校已有輔導回陸就業計畫

各大學也用各種方式協助首批大學部陸生返陸就業。逢甲大學校長李秉乾說,結合姊妹校上海同濟大學就業輔導單位,推薦在台陸生給大上海企業。文化大學校長李天任說,首屆陸生出路對於台灣未來招陸生有很大影響,正規畫今年的就業博覽會,讓陸企來台招才,提供陸生在台面試的機會。實踐大學校長陳振貴表示,校內有陸生想回上海工作,學校透過境外實習平台,直接讓陸生不需實習即可到台資企業就業。

【記者何定照、馮靖惠/台北報導】陸生來台就學將邁入第五年,限制仍多,陸方限制戶籍須在八省市才可報考,造成許多優秀陸生來台夢難圓。民進黨智庫諮詢委員、台大兼任副教授曾建元等學者呼籲,教育部應積極與對大陸協調開放更多省市。

對於「三限六不」等限制,淡江陸生蔡博藝說,陸生來台前,其實就已有承擔風險的覺悟,「陸生一直在爭取,只是聲音不大,也沒有太多人關注。」但也有陸生覺得沒什麼好爭,「反正待四年就走。」

駁高準君〈孔子人生六階段與六經之關係〉

http://udn.com/news/story/7049/837151

針對高君大文〈孔子人生六階段與六經之關係〉(4月2-3日《聯副》),在此不宜以嚴格的學術性方式,逐條駁斥,僅指出其中嚴重問題,略作說明如下:

(1)野合說。此說自《史記》問世後,困擾古來學者甚久。民國以前,大都試圖為聖人緩頰,勉為解說;民國以後,逐漸渲染為豔情小說式情節。平心而論,前者難免有迂腐之論,但仍有追求真相之努力;後者則是輕薄無法辯駁之古人,難逃譁眾取寵之譏。其間事實,雖暫無文獻直接佐證,但以孔子誕辰與山東之氣候推量,孔母受孕絕不可能在「尼山……附近草叢」。今日所推論之孔子誕辰為陽曆九月二十八日,以懷胎十月之正常孕期推斷,孔母必在十二月左右受孕。此時華北氣候已入嚴冬,萬木凋零。能在冰天雪地的枯草叢中敦倫,實屬天方夜譚。作者未能稍作思慮,以訛傳訛,實為可嘆!較近事實之推論,在作者之敘述中本已呼之欲出。孔子父母既然禱於尼山,極可能在當地行房。因為不在家中,而是僻處山野,簡稱為「野」,合乎《史記》之簡練文體。此「野」絕非戶外,更非「草叢」!

(2)《詩經》為孔子與老子合作說。此說純屬作者臆測,試圖連接「問禮」與「編詩」,兩件毫不相干事件。《左傳》中已有兩段明文,分別記載孔子七歲及十一歲時,發生於魯國的重要外交事件。其一,發生於魯昭公二年(公元前540年)。晉大夫韓宣子訪魯,「見《易.象》與魯《春秋》,曰:『周禮盡在魯矣。』」可見魯國保存周朝文物,勝於他國。雖未直接言《詩》,但以諸侯朝聘時常引《詩經》文句,婉轉表達心意之例推論:《詩經》雖未集結為三百篇之今版形式,原型應當已是貴族教育之重要教材。因其普及性,已不足以作為評量文化高低之標準,故以《易·象》與魯《春秋》為根據。而魯國作為文物中心,近在眼前,為何需要遠訪老子,搜集詩篇?此外,《道德經》、《莊子》兩部道家經典中,少有徵引《詩經》之詩句,豈不令人懷疑道家與《詩經》有任何關係?其二,魯襄公二十九年(公元前544年),吳國公子季札訪魯時,魯國官員不但對《詩經》中的《風》、《雅》、《頌》,都逐次配樂演出,季札也對《風》中的十五《國風》細作考評。此事被視為春秋時代一大雅事,可見魯國不但有《詩經》文本,還有曲譜;而且十五《國風》、《大雅》、《小雅》與《頌》的架構早已存在。此時孔子雖僅十一歲,文獻不可能快速流失,以至於必訪老子。

(3)大司寇為國防部長說。春秋時代,司寇一職掌管刑獄、糾察等事,當為司法部長,而非國防部長。司寇一職更與體格是否魁梧毫無關係。作者疑將「寇」字依字面解讀,以為與防禦有關。其實,掌管軍務者為司馬一職。

(4)耳順為通曉樂理說。依作者所論,《詩經》為孔、老兩人所編,為四十歲時之主要工作。依照此說,由四十至六十歲,長達二十餘年,孔子才逐漸通曉樂理,實為怪異。《論語》一書中,並無談論樂理之文,支持或反對作者意見的直接證據都不存在。純就理論上言,此說雖有可能,但頗嫌勉強。《子罕篇》記載:「子曰:『吾自衛反魯,然後樂正,雅頌各得其所。』」似乎透露些許線索。此句可解讀為:《雅》、《頌》的文本,或者與其相配的樂曲,已整理完成。也許可以再進一步推論,因為理論通曉,所以樂曲、詩文都順理成章的編定完成。此時,不能早於孔子周遊列國之後,返回魯國之年。返魯時,孔子已達六十八歲高齡,雖仍在六旬之大範圍之內,但與「七十而從心所欲」相比,後者屬於更為高超、全面的心靈超越,但必在孔子逝世之前,至多經歷五年時間,即已達成。孔子人生各時期之成長,雖然難易快慢,各有不同。但高君所說之通曉樂理,最難令人信服。遠不如回歸傳統,以心靈超越、智慧成熟為解說,省卻自圓其說所須面臨的困擾。

(5)《春秋》為董仲舒偽造說。作者根據《春秋》首句「隱公元年、春王正月」中之「春王正月」,以古史中的「三正」傳統推斷,必屬後人偽著。其理由為:「所謂『三正』,就是指商、周、秦三代每代正式統一『天下』後就要把歲首(就是新一年的起算點)提前一個月,所以商是以十二月為歲首,周又提前一個月而以十一月為歲首,到秦代又提前一個月而以十月為歲首。但儘管更改歲首,並沒有更變月號,故十月仍稱十月……而孔子屬於周代,亦主張從周,故其每年的起始應寫為『冬王十一月』才對。」高君似乎以為:雖然歷經朝代更迭,數字月分一無改變。因而認為「冬王十一月」才是事實。殊不知有兩項客觀之天文事實,曆法絕不能更動。一是冬至點,此為太陽直射南回歸線,北半球處於日最短、夜最長的日子;一是藉由北斗星座斗柄所指方向,而建立的十二地支座標系統。所以,古人說「三正」,只說建子、建丑、建寅,因地支為絕對值,作為建正(建立正月歲首)的依據。有了正月,才有二、三……等月。高君完全誤解此意,才有如此荒謬結論。而關於《春秋》的政治含意,以及《春秋三傳》之傳承與異同,更作出背離傳統的推論,實為遺憾。

孔子人生六階段 與六經之關係(上)

http://udn.com/news/story/7049/810839-孔子人生六階段-與六經之關係(上)

孔子把自己的一生分作六個階段:

「子曰:吾十有五而志於學。三十而立。四十而不惑。五十而知天命。六十而耳順。七十而從心所欲,不踰矩。」(《論語》〈為政〉篇第四章)

這段話對了解孔子是很重要的。可以看到,他完全是從求學求道的過程來敘說的。完全沒有把政治活動列進去作生命的段落。所以,他可沒有說「五十而求仕,六十而待用」這種話。說以上那段話時顯然已到七十以後的最後晚年了。所以這也是他回顧一生努力的總結。

十五歲,

決定致力於研究古典文化

孔子十五歲以前的事,記載甚為缺略。事實上孔子十五歲以前是一直在為確定自己的身分而煩惱。他十五歲那年,母親徵在去世了,他把母親的棺材抬到大路中央交叉路口便坐下哭了起來。引來很多人圍觀並指責他。他說他的目的是要把母親的靈柩與父親合葬,卻不知道父親的墓在哪裡。後來,有一位鄰村的婦人帶了身強力壯的兒子一起來了。告訴孔子他本來認識徵在,而他兒子是當年拉車把叔梁紇的靈柩運去埋葬的。於是這樣孔子終於找到了父親的墓地,也知道了身世的一切。叔梁紇是名紇字叔梁,這樣把名放在字後面而稱呼人的用法,可能是宋國的傳統,叔梁紇往上好幾代也都是這樣用,其他家族則沒聽說過。魯國其他人也都沒這麼叫的。到孔子時大概也都已不這麼用。所以從來也沒有人把孔子叫作「仲尼丘」的。

而他母親為什麼一直沒告訴他呢?因為《史記》與《禮記》均有記載他父親與母親是「野合」而生孔子。據估計,是自由戀愛的結果。叔梁紇是當時有名的武士及大力士,曾在戰鬥中一手托住城門而救了很多人的命,聲名顯著。身材魁偉而儀表甚好。他母親當時大概才十五、六歲,一見就喜歡上了他。叔梁紇雖已有正妻,但當時男人多幾個妻妾是很正常的,對這樣一個可愛的少女的愛慕當然是無法抗拒的。而徵在還不顧一切的要和叔梁紇生個孩子,於是一起到尼山的山神廟去祈禱後,大概為了就近獲得神靈的感應,就在附近草叢中「野合」了。而叔梁紇的大婦(正妻)是妒忌心很強的,叔梁紇就另外弄了一間房子把徵在藏著,但始終沒有名分。所以孔子只能算私生子。這樣總算過了幾年甜蜜的生活,到孔子年方三歲時,叔梁紇卻不幸病死了。徵在決定要忠於她的愛情,不另嫁。就帶了孩子回到她父親,孔子的外祖父,顏家去住。孔子是由她與外祖父共同撫養的。關於叔梁紇的事就一直對外保密,也不告訴孔子,怕萬一小孩子講出去,叔梁紇的大婦會來害他。所以孔子早年應該是跟著母親姓顏,或者根本不稱姓只叫他「阿丘」就是了。孔子後來對顏回特別喜歡,很可能是因為覺得同為顏氏本家吧?而孔子在顏家時,因「父不詳」也很受人賤視,所以孔子後來自己說「吾少也賤」。後人有為「野合」一詞辯護的,說是由於兩人年齡相距很大,於禮不合,故稱「野合」。但孔子是專愛講「禮」的,既與禮不合,當然也就不願提了。

孔子的外祖父,據研判可能是個盲樂師,以去參加各種祭典而吹奏樂器為業。去參加時則都是由幼年孔子牽了他同去參加。所以孔子幼年時就對各種禮儀相當熟悉。孔子後來,在車上見到路上的盲人時,都會起立或下車致意,很引起他學生詫異。其實是每次看到盲人就使孔子想起外祖父而動情的要表示出懷念與敬意。孔子的外公當年經濟情況當然也是不好的,之所以願意接納他女兒帶了外孫來同住,則可以讓小外孫幫著牽他走路,對他應也是可喜的事。

以上是孔子早年的情況。當代旅居日本的學者林復生在其《孔子新傳》中有相當長的推論敘述(除了列入附註的對古文的引用外還長達三十餘頁),我並沒有接受他的全部觀點,採納了其中一部分推縯,又加上我自己的一些推論,寫成了以上敘述。

於是,孔子從十五歲解決了身分問題而且回到了士的階層起,他開始尋求人生的道路。他從小厭惡武力與暴力,喜愛詩歌禮樂,因此並沒有選擇作與他父親同樣的著名武士,決定致力於研究古典文化。所以「志於學」就是立志去學習古典文化以求了解人生的正道。而作為貴族階層最起碼一級的士,首先要掌握的就是「禮、樂、射、御、書、數」的六藝,這些除了「鄉飲酒」禮儀中要用的「射」禮他可能要加點練習外,其他各項他本也已基本掌握。他當然繼續鑽研,到二十幾歲時就開始授徒了。教的也就是這「六藝」。

而從孔子一生來講,當時他開的是「初級班」,教材是「六藝」。後來晚年周遊列國回國後開的是「高級班」,教材是「詩、書、易、禮、樂、春秋」的「六經」。這初級班與高級班的六個項目,雖然其中有三項在字面上是相同的,但內涵則不同。初級班的「禮」、「樂」都是實際應用的儀式與曲譜的講習,高級班的禮、樂則都是講有關理論,如《禮記》中的〈樂記〉,就是高級班才要講的。初級班的「書」是學認字寫字,高級班的「書」是研讀《尚書》。至於「射」、「御」、「數」這三項則孔子大概覺得只在初級班教了也就夠了,並無高級課程可教。至於「詩」,孔子一向是很重視的,何以「六藝」中竟然沒有呢?這也可見在孔子去見老子之前,能掌握的詩的材料還是很欠缺的。到從老子那兒得了大量詩篇回來後,又叉開了從政與流亡的年頭,到高級班開課才正式列入了課程。

三十歲,立於禮

「三十而立」。上面說到孔子在二十幾歲時已開始授徒。到三十歲時,他對「六藝」已十分熟悉,足可自成一套教學系統,是所謂「立」。就他個人來講,則「立」更是指「立於禮」。孔子說「興於詩,立於禮,成於樂」詩使人得到啟發,禮使人立定腳根,樂使人的品德得以完成。詩,其實是在三十歲前、十五歲後的第一階段就在誦習的,當時雖尚未從老子處獲得大量詩篇(作者按,請參考另將刊於《文訊》月刊的〈老子若干問題新論〉第五節「《詩經》為老子與孔子合作編成」有關部分。),而已在流傳的若干篇也已足供啟發,例如「國風」開始的「周南」與「召南」兩組,是周公與召公所輯,魯國應本就有,不必從老子處得來。而孔子對〈關睢〉是極表欣賞的(《論語》《八佾》),又還要他的兒子伯魚去讀「周南」「召南」,他對伯魚的讀書指導,也就是這兩組詩而已。可見孔子認為詩是最有啟發性的,所以「詩」是要與三十歲以前的第一階段相連繫的。「立於禮」則是孔子三十歲時自己的成就。

而既然他三十歲時已「立於禮」,何以到四十歲又要遠赴洛陽去向老子問禮呢?這可見他自覺對禮的根本精神在三十歲時已確立,而儀式上許多細節他也很關心要去找個老師再問問清楚。何況如前文指出他的另一重要目的是去參觀老子主管的國家圖書館並向老子要一些詩的資料。只是對外宣稱其旅行的目的只是去問「禮」而已。

四十訪老子,學問大進

「四十而不惑」。前已指出,孔子四十訪老子,參訪了老子掌管的國家圖書館,於是學問大進。很多原本的問題都獲得了解決,故稱「四十而不惑」。其與六經的關係,則與書經尤其有關,《尚書》中原有些他不太理解的部分,也因此而都得到了答案。後來孔子又說「知者不惑」,孟子則有「我四十不動心」的話,可見在孔子、孟子,都認為四十歲是一個求學明道的關鍵年分。

所以這也是指孔子到四十歲已對歷史從上古直到春秋五霸時期都已不再有惑。而孔子和老子一樣都是對上古之世存有浪漫的幻想的,這時他也受到老子的點撥,知道羲黃堯舜時代是回不去的。但禹湯文武成康時期則是他認為應取法而謀求重現的,而這也正是他後來周遊列國到處奔走想要推行的理論路線。

五十學易,

未發現《易經》男女平等的道理

「五十而知天命」。這句話當然是要與六經中的《易經》相連繫。孔子曰:「五十以學易,可以無大過矣。」(《論語》《述而》)。但孔子那時大概對《易》還只初步看了一點,如果當時已較有了解,可能隨後就不會去接受大司寇的職位了。大司寇這職位與孔子的專長顯然不合,他應該接受或要求擔任的應該是大司徒這樣主管教育的工作才對。而人家所以任他為大司寇,大概也還是認為他是著名武將叔梁紇之子、又身材魁偉的緣故吧?而他在大司寇任內也終於失敗的離職而去。事實上則是被逼出國離魯。孔子說如果更早一點學《易》的話就可以「無大過矣」。對他來講,接了大司寇這工作不正是他自己生平的大過嗎?

孔子離魯時,《易經》大概是帶在身邊的,估計到衛國定下來後也讀了一些。《易經》以陰陽並列而輪流列居於上,這其實是暗含主張男女平等之意。這一點從來沒有人能有所發揮。孔子當時可能有一些朦朧的體會,所以衛君的夫人南子要見他,他覺得並無不可,而隨後衛君與南子同坐一車上街出巡,而讓孔子的車子跟在後面,孔子也照做了。這兩事都引起與孔子去同流亡國外的子路的不悅。子路大概相當嚴厲的質問孔子。弄得孔子氣急敗壞的向子路說明他絕不是去走內線,更不是為去看美女那麼無聊。南子是有名的美女。其實若真是為了去看看南子的美貌而去又有何不可?可是回顧孔子之所以去魯,導火線不正是由於魯君為看齊國送來的美女而三日不朝嗎?孔子又跟在南子的車子後面招搖過市。看在子路眼裡,當然是更不行了。然而孔子本來就認為社會不能完全平等。所以對《易經》所顯示的男女平等觀念大概也始終只有過朦朧的感應而並沒有成為其思想之一環。孔子回魯後再度講學,來的有弟子三千,卻全都是男生,一個女生也沒有。大概一直到清代中葉的袁枚才開始招收女弟子。可見《易》理包括的男女平等的意義也經過了二千餘年時間未曾有人注意。即使到現在,我可能還是第一個指出。孔子晚年對《易經》很著迷,不斷翻讀,為之「韋編三絕」。卻也始終沒有發現其包含的男女平等的道理。

(上)

孔子人生六階段與六經之關係(下)

六十而通「樂的理論」

「六十而耳順」。這句話中的「耳順」兩字一向有很多不同的解釋,但其實都不過是猜測而已。在我看「耳順」這兩字即是指通「樂」,否則六經中的「樂」又放到哪去呢?而孔子對「樂」是很重視的。所謂通「樂」就是指完全弄通了「樂」的理論與道理。也就是前面說到的《禮記》中〈樂記〉的道理,不是演奏的技巧,演奏的技巧則孔子自幼就已懂了。也由於通了「樂」的理論,後來孔子的高級班就能予以講授。

或有些人認為「耳順」是指能接受別人不同的意見,又或以為是「在聽他人之言後即能判別是非」之意。這些說法,似亦言之成理,但其實並不很得當。因為孔子一向是很能聽受別人的意見的。孔子本來很不喜歡陽貨,可是後來陽貨特來勸孔子出仕,經陽貨申論其理由後,孔子也就答應了。而且隨後也就真的出仕了。孔子為什麼討厭陽貨呢?一般人因為孔子討厭他就把他當作反面人物。其實陽貨不能算是什麼壞人。至多不過是像現代若干政客一類而已。

孔子討厭他是因為早在孔子十七歲那年,陽貨主持了一個招待當地貴族知識分子的宴會,孔子那時正已確定是叔梁紇之子的身分,也跑去參加。陽貨聽說孔丘來了,走出去見孔子,一看孔子只穿了破舊的衣服,就說「你沒有穿規定的禮服,那我不能接待你」,把孔子轟回去了。孔子大概認為這是他生平一件很不愉快的事,所以一直不跟陽貨見面。但事實上這一來卻使孔子是叔梁紇之子的事大大的傳開了,對孔子社會地位的確立是有幫助的。這時,距這事已過了三十年。陽貨地位比三十年前又高了不少,很有權。孔子則已四十七歲,也已頗有名聲,而尚未有其他權臣的延攬。陽貨想把孔子拉過來,一方面增加班底,一方面也可得提拔在野才俊的美名,就擺出禮賢下士的風度親自去拜訪孔子。孔子知道陽貨要來,就以正好外出來躲開他。可是說巧不巧,卻仍在路上碰到了。孔子只好和他打招呼交談。談話後孔子同意去任官。(談話內容詳見〈論語.陽貨篇〉)。但孔子尚未去。而過了兩年,陽貨與另一權臣公山拂擾聯合在費邑把季桓子扣了起來,要改造政府,一面則仍宣稱效忠魯君。有點像當代泰國軍事政變之所為,並來邀孔子去參加他們這一派。孔子覺得他們既能欣賞他,他對季氏三桓則本來也是不以為然的,還頗有意要去,卻被子路勸止了。這可見孔子對陽貨已改觀,認為未嘗不可合作。而子路反對,他就又不去了,可見孔子是經常接受各種意見的。(見何晏集解《論語注疏》〈解經卷第十七〉)

故「耳順」還是以釋為通「樂的理論」為妥。

七十修《春秋》,不踰大原則

「七十而從心所欲,不踰矩」。這句話是要與孔子修訂《春秋》相連繫的。孔子修訂《春秋》是在他回魯之後把詩、書、易、禮、樂都整理好了之後的最後工作。所謂「從心所欲不踰矩」就是在他修訂春秋時都能按己意加以「筆削」而不會逸出既定的大原則。他的大原則主要就是遵奉文武周公之道。這工作他自己很重視而且很堅持自己的是非標準。所謂「子夏之徒不能贊一詞」。後來孟子說「詩亡而後春秋作」(《孟子》〈離婁〉),這句話又如何理解呢?《春秋》怎麼會是繼《詩經》呢?原來一般人讀《詩經》愛讀的是〈國風〉與〈小雅〉這些藝術性較高的作品。但〈大雅〉與〈頌〉雖較無藝術性可言,卻是寫歷史的,正是發揚文武周公之道的。孔子寫《春秋》時讀的詩的篇章正是這些。所以《春秋》是繼承了〈大雅〉與〈頌〉的精神的。而其文字則也無藝術性可言。它是一部魯國歷史的大事年表,以一萬八千言寫二百四十二年事。後人又指稱孔子在完成後是以口授給子夏,然後子夏又以口授給公羊高與穀梁赤,成為《公羊傳》與《穀梁傳》,這話甚為靠不住。請問這樣一部枯燥的大事年表又如何能由口授而記下來呢?

但更重要的是《春秋》原本無論孔子的修改本或魯史原稿本,根本都是早已亡失,現行能見的其實是漢初以來董仲舒之徒所重造的偽本!這話可能有人要大吃一驚,因為從來還沒有人說《春秋》是偽書的。現在試分析一下:須知秦始皇焚書最主要的就是要焚各國史紀,《春秋》是魯史,當然在必焚之列。誰要藏著而被發現是要殺全家的,又有誰敢藏呢?後來漢初徵求先秦遺書時,有一位年已九十的伏生,曾任秦博士,背了《尚書》二十九篇出來,其他則未有,無《春秋》在內(《漢書》〈儒林傳〉)。另外,後來有魯共王「壞孔子宅欲以廣其宮而得《古文尚書》《禮記》《論語》《孝經》數十篇」(《漢書》〈藝文志〉),亦無《春秋》在內。另外所謂口授公羊傳與穀梁傳並還有個傳授世系表則事實上是靠不住的,最初由口授年表就已不可思議,而傳授表所列其實都是空名字,就是說所列某人傳某人,這些人沒有任何其他資料可證明有其人,只是列了個名字而已,是完全可以編造的。

還有一個文字本身的證據可以說明絕非孔子原本,那就是第一句「春王正月」四個字!按古代有所謂「三正」,就是指商、周、秦三代每代正式統一「天下」後就要把歲首(就是新一年的起算點)提前一個月,所以商是以十二月為歲首,周又提前一個月而以十一月為歲首,到秦代又提前一個月而以十月為歲首。但儘管更改歲首,並沒有更變月號,故十月仍稱十月,漢初則仍用秦曆而每年仍以十月為起點。於是當時有改曆運動發生。而孔子屬於周代,亦主張從周,故其每年的起始應寫為「冬王十一月」才對。而這漢武帝初年出現的本子其第一句就是「春王正月」,這是夏曆。孔子為魯作魯史絕不可能用夏曆。所以看這本文第一句就已可見其為偽,是董仲舒之徒為要促成改曆而製造的「偽骨董」。

而漢武帝是很贊成改曆的,改曆後一切都可以另來一套,很過癮!所以也立刻接受了所獻上的此書,並頒行天下。從此化偽為真了。

所以孔老夫子的原著其實並沒能留傳下來。所編樂經的曲譜也沒留傳下來。倒是其編整的《詩》《書》《易》與《儀禮》及門徒所記的《禮記》《論語》都留了下來。所以他無法被認為是史學大師,而是文獻學大師,當也是偉大的思想家與教育家,但他自己很重視的《春秋》中的政治思想,則恐怕不怎麼樣。《春秋》中的政治思想無非是主張恢復西周的制度秩序,對制度無所創新,也還不如孟子能主張暴君放伐、民貴君輕的理論。

以上述今本《春秋》為偽,在所謂「春秋三傳」中還有一本《左傳》還沒說一下。《左傳》如何呢?《左傳》原名《左氏春秋》,本是與孔子的《春秋》不同的一本書,是漢初出現了新本《春秋》後,把年分配上去的,配不上的部分則被割下來成了《國語》。先秦每人著作都是合成一本,獨左氏有兩本,其故在此。《史記》稱「左丘失明,厥有《國語》」(《史記》〈太史公自傳〉),則其書或本稱《國語》,是把可供與《春秋》年表配合的割下來也不一定。這本來論者已多,不是什麼新論。姑簡單附此作一交代。

以上就是孔子人生六階段與六經的關係。(下)

喜馬拉雅山變教室 流氓教授的冒險教育課

http://udn.com/news/story/7009/809603

這是什麼樣的一堂課?讓喜馬拉雅山變教室,非洲第一高峰──吉力馬札羅山變操場,紐西蘭變自行車步道,阿拉斯加海洋變游泳池,尼泊爾、泰北、印度變圓夢工廠?一位老師能帶給學生的影響究竟可以有多大?

登峰學領導 四歲家暴經驗變大學教材 全國優良教師謝智謀推無牆教育

冒險教育家謝智謀,從小歷經家暴、中輟、混過幫派,最後浪子回頭成為大學教授,現任教於台灣師範大學。多年來他致力推動無牆教育,透過戶外冒險體驗,把學生勇敢帶向世界,見證學習是寬廣無限的!自2005年「美國國王峽谷領導先鋒計畫」開始,他多年陸續帶領學生攀登喜馬拉雅、遠征吉力馬札羅、挑戰阿拉斯加划獨木舟、紐西蘭騎單車環島及青海玉珠峰CEO 領袖培育,此外,更陪伴學生加入四川大地震災區重建、為尼泊爾募款蓋教室,並進行各種服務計畫,學生的足跡踏遍台灣各鄉各鎮,及世界各個角落。

謝智謀近日出版新書《登峰:一堂改變生命、探索世界的行動領導課》,將他多年精彩的教育故事與大家分享。他的戶外冒險課,可以培養學生的領導力、團隊合作、問題解決能力、溝通的能力、受挫的耐力等,是非常與眾不同的學習。書中他提到自己的生命經歷:「記得在四歲時,為了躲避父親的家暴毆打,我一個人躲在山上的茶園好幾天;奇妙的是,經過四十年後,我竟然在台灣大學與體育大學合開了一門『獨處與生命反思』,讓兩校修課的學生,在山上獨處四天三夜學習。2010年,教育部頒給我大專優秀教師的獎勵,我開玩笑說:『我真的是最優秀的教師,因為我四歲就在準備高等教育的教材了。』」

因為家暴經驗,謝智謀從小就跟山有很深的感情,那是他的避難所,回到山裡就彷彿回到家,讓他感到非常的親密和溫馨,也常面對著山,眼淚就流下來。謝智謀說,正因為這樣,帶學生進入山區進行領導力或冒險治療課程,反而成為自己的專業發展。

這十多年來,他帶領過數百位學生及輔導個案(家暴、過動、憂鬱症、失功能家庭,保護管束青少年等),進行冒險輔導與治療,也訓練很多社工、輔導老師與心理師。謝智謀說,自己如此拼命投注在這專業領域,是因為他清楚知道,幫助這群孩子,就像幫助年幼時的自己。也因這樣的感受,激發出他更多的教學熱情。

三年前,謝智謀亦成立「華人磐石領袖協會」,在尼泊爾、印度與泰北從事教育、經濟與公共衛生的社區轉化方案,並推動國際青年志工服務,至今已帶領數百人,前往該地服務學習,謝智謀說,透過參與服務,可以讓孩子的服務觀、國際觀、領導力都充分被訓練與開啟。

老師的世界有多大,學生的夢想就會有多大

他在書中提出觀點──金魚缸裡養不出鯨魚。如果把孩子放在金魚缸裡,層層保護,仔細照料他們,可以養出有禮貌、很漂亮的金魚,但這樣的孩子可能是脆弱的,不敢面對挑戰。他說:「我們應該教出大器的孩子,讓他們在大海裡學習,只有如大海般,寬廣無限的空間,才裝得下孩子無限的可能。」他也提到:「在這些冒險挑戰中,學生和我的生命不斷被更新與擴張。如果問我,這些年教學最大的感想是什麼,我會回答:永遠都要相信你的學生做得到。」