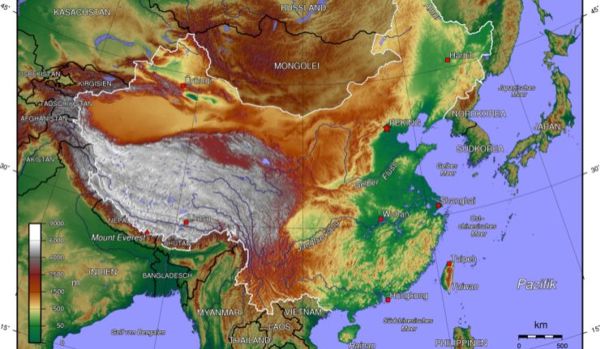

中華文化歷久不衰的關鍵還是初始孕育的華北超大平原(南起長江南岸,北至燕山山脈),以及中國的地形(周圍的雲貴高原、青藏高原、新疆沙漠及更遠的帕米爾高原與天山山脈、蒙古高原、南方綿延的山丘、大海)提供了足夠的發展壯大空間與時間,文明初始有田才能富強,華北大平原孕育了輝煌的文明,這個文明積累了充足的、豐富的、複雜的、精細的文化,這個文明遠遠領先四周接鄰的落後部族,這些部族可以征服中原,但文化上只能臣服。春秋戰國時是中華文明的一個頂峰,要超越中國,只有在另一個世界(歐洲,及後來的美洲),用殖民(土地與人力的新掌握)、工業(能量的新掌握)、科技(電子的新掌握)一時超越了中華文明。

什麼是文明? 簡單來說,就是你過什麼樣的日子,你怎樣過日子。 當然,落後民族的人也想過"好"日子,中華文明提供了精神上、肉體上、物質上的"好"日子,這就是中華文明的魅力!所以,中華本身是沒有謎的,只有迷人。

在信仰的傳播上,伊斯蘭文明與基督文明傳到中國都遇到了困難,伊斯蘭教是吃羊牛肉不吃豬肉,這與中國的民風是不合的,在中國,牛是耕田的得力幫手,而家豬是好吃懶做,養來就是殺來吃的,吃的心安理得,中國人連吃都是要講道理的。基督教就要人做禮拜信耶穌,但不要拜偶像,這與中國的傳統敬老尊賢、慎終追遠的習俗也衝突。佛教拓寬加深中國的禪意且導入了來世與永生觀念而融入了中華文化,中國人也不介意多尊敬幾位聖者,中國人說三人行必有我師。有容乃大,佛教的融入也讓中華文明成為集東方文化之大成。中華文化的思想體系(尤其是哲理)博大完整能夠在高層次的精神面上對抗外來思想,這樣也讓中華文化屹立不搖,更添加了中華文化的迷人之處。

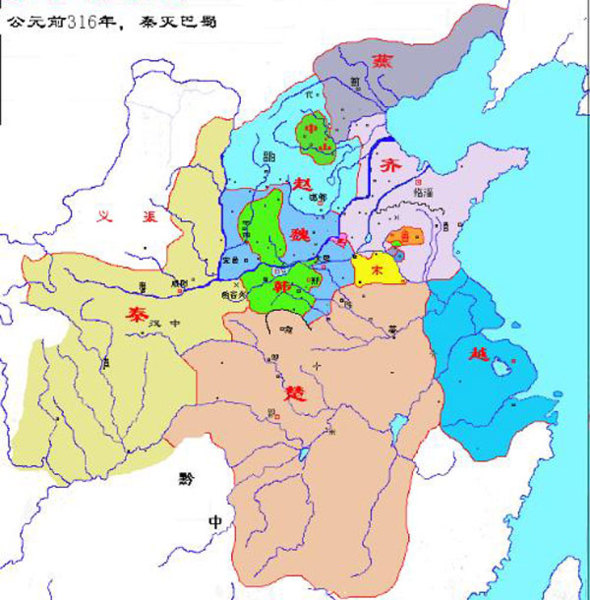

為何春秋戰國時期中國發展的如此迅猛?農業科技與水利科技的大進步是答案之一(此外,文字開始定型、流傳也是重要發展因素,書簡開始普及。),生產力大為提升,在超大平原上釋放出巨大的力量。中國人的生產力工具由木器、骨器、石器、陶器、銅器一路進步到了鐵器。另一因素是是諸國的舉國生死存亡的競爭(change or die、survival plan),18世紀歐洲各國科技的突飛猛進就是如此產生,而大平原方便了生產技術、生產材料、思想學術、國家管理制度的交流,激發了文明的大發展。適者生存就是適應(adapt),也就是改變自己或者改變環境,突變大多發生於生死存亡之時。生物演化與天擇又與突變有所關聯。當然,量變促成質變也是重要因素,這從機率來看也說得通。

之後,科技停滯,農業生產力無法再提升。而中國的大一統,減少了競爭,減緩了進步的緊迫性。這也可說明為何美國要無時不樹立一個潛在的強大敵對國以舉國動員提升科技能力。在帝制下,公權最大,當官的權力大到沒有其他行業可比擬,而且自然的出現官大學問大的現象,中國形成官本位的社會,國家管理體系的官僚系統中力爭上游的公務人員則以不犯錯為行事的最高原則(工作做的越多,犯的錯誤也越多,遭到的指責也越多。不幹工作的,什麼錯也不會犯,也不會受到人們的指責。官員一被指責,可能就有丟官的風險),但是創新往往是在無數的嘗試失敗後才能產生,創新減少後,自然,也進步不起來。

中國歷史的悠久,遠超過了文獻的記載。新石器時代距今約10000年,人們開始會作陶器、發展出耕織器具、會養狗、出現了村落等等,這每一件事都是文明的偉大進展。舊石器時代無法保證中國的出現,但新石器時代的農業就保證了強大中國的出現。當一萬年前,狩獵的一群人在中原定居下來從事農業生產,中華文化就開始了偉大發展,中國的歷史拉開了序幕。

我說:作為一個中國人,你 要感覺自豪

我說:當中國的科技越來越發達,中國遺失的遠古歷史將一一找回

********* PS ****************

14/3/11 伊斯兰并未明确规定具体什么肉可吃/不可吃,只描述特征(偶蹄、反刍等)。

14/7/5 [.] 一個有關佛教擴散範圍的道理,竟然和吃也有關係。佛教是避免殺生的,佛教是以慈悲為懷,不殺生幾乎是其核心體現,所以和尚必須吃素,而佛教的傳播就要有和尚才能推廣佛法,問題來了,地球上很多區域是只長草的,而草原上能吃的就是羊,所以這些區域就無法有和尚,佛教就難以推廣,何況,如何告訴牧民、漁民、獵戶不要殺生。這也可說明,為何西藏沒有和尚,而是換成了喇嘛,蒙古人也是喇嘛,日本的佛教也變了樣。所以,古代,佛教只能在農業國家有所發展。

(注:吃羊的 vs. 吃草的。有趣的聯想。)

14/7/6[.] 美國明明是一個大陸國家,為何有海權國家的象徵,答案是美國的開國人民是以英國人為主,而英國是一個海權國家。而韓國人受中國的影響極大,但韓國為何能夠區別於中國,這就跟韓國的地理有關,韓國是一個半島,三面是海洋,受海洋的影響,而其北部多山,與中國又有鴨綠江、圖們江與長白山相隔,這造成韓國與中國相通但又有空間塑造自己的個性。類似地理的遼東半島因為北方與東北平坦相連,就無條件產生個性文化,進入了中國文化融爐。

14/7/13 北京 處於中國兩大超級平原的中間。

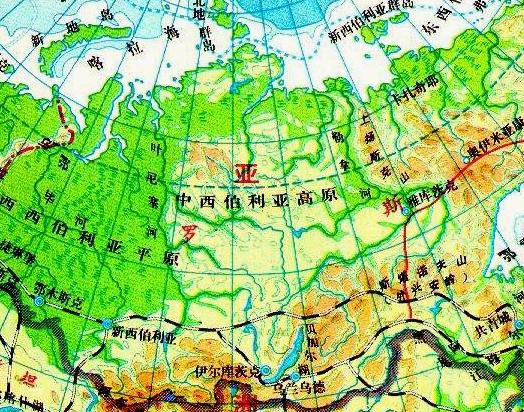

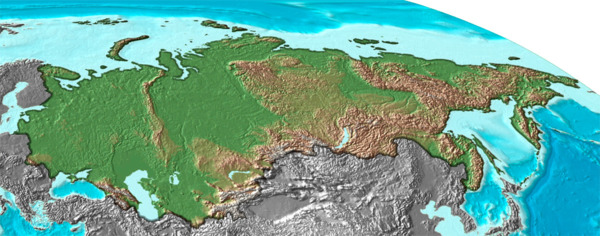

14/8/21 [.] 遊牧區與農耕區生活方式的截然不同,造成中原中國歷史上的國界限制。中原中國雖然可以一時打敗北方的遊牧區軍事力量、政權、或消滅族群,但由於漢族是農耕民族,所以,無願在遊牧區生活,這導致了來自寬廣的歐亞大草原上的新族群、軍事力量、政權又立即填滿短暫的中國北方遊牧區的真空。所以,歷史上,中國中原漢人就只有不斷的受到北方遊牧民族的騷擾。而歐亞大草原足以養育出能夠對抗中原王朝的力量。所以,地理上,是華北超大平原與歐亞大草原的對抗。現今,歐亞大草原的霸主是誰呢?俄羅斯。

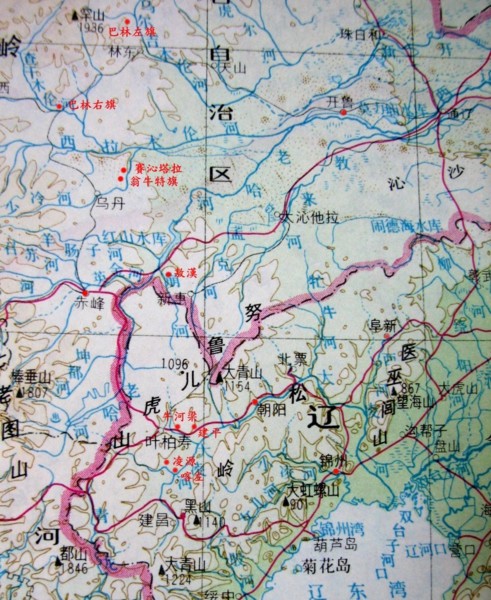

14/8/25 [.] 東北也是平原,適於中原人進入農耕,為何中原人沒有進入東北?看戰國時期的燕長城,可知燕國國境是推進到了遼東半島及遼河平原,秦、漢、曹魏、西晉也都守住此地,五胡亂華是入居內地的各族所為,唐繼續實控此地,五代十國時契丹(遼)開始實控遼地,之後,遼、金、蒙實控了東北。明朝時漢人再度實控遼地。接著,滿清禁止漢人進入東北開墾。隨之,俄、日進入東北。

關鍵之所在是地理原因,看地圖可知華北平原與遼河平原之間是一非常狹窄的海邊過渡帶,而西邊就是遊牧民族區,而東北的北邊、東邊因為極寒與多山,也是游牧區,而朝鮮半島的南部已有堅強的國家--朝鮮,所以漢人面對三面(甚至3.6面)包圍,除非是中國最團結強大時期,否則守不住東北。尤其是來自歐亞大草原一波波的武力。

這也可否代表,在周朝時,中國的實力與文明在亞洲是遙遙領先,之後,周邊民族開始慢慢趕了上來,也就是說周朝之後,中國的進步開始越走越慢,到了漢朝之後,就慢慢的停滯了。

14/8/26 [.] 農耕民族沒有意願進入遊牧地區,但鮮卑人、契丹人、女真人、蒙古人等游牧民族卻進入了農耕地區,為什麼沒有問題,這就是主文所說,中原提供了"好"日子,遊牧區一般都是苦寒之地,來中原作統治者,何樂不為?但這些遊牧民族進入中原後,就進入了農耕區,生活方式就必須改變,時間一久,就開始異變,接著,就要接受農耕武力的挑戰,或遲早要面對來自北方的新遊牧民族武力。這樣的發展一直持續,直到槍砲的發明。

以明朝開國為例,蒙元在中國農耕區受到農耕武力的挑戰後瓦解,明朝順勢接收了元朝的國土,但主要還是接收農耕區,蒙古人仍盤據了游牧區,蒙古人又退回成完全的游牧民族成立韃靼,並且受到瓦剌游牧民族的攻擊。

14/8/27 [.] 遊牧民族的青壯男人幾乎都是戰士,正所謂"全民皆兵",而馬又是這些戰士的武力加倍器。而農耕民族的士兵是要招募予以訓練,所以,雖然中國人口眾多,但總體武力而言,不見得佔優勢。

14/8/28 [.] 歐亞大草原上,為何都是東邊的游牧民族往西攻擊,而沒有西邊的游牧民族往東攻擊?可見位於中國北方的游牧民族是比較強大,原因之一,可能是與地理環境有關,這邊有生養聚息的環境,阿爾金山、蒙古高原、大興安嶺足以庇佑退敗的游牧武力,而在一望無際的草原則無所躲藏。而大興安嶺與蒙古高原之間,有一塊肥美之地,可滋養一股大力量。簡單來說,就是處於此地的游牧民族是進可攻、退可守,立於不敗之地。另一個原因,可能是在與中原長期的對抗中鍛鍊出兇猛的武力、交往中學習到中原的技能與戰術(蒙古人占了中原,開始向西擴張;滿人入關後,開始向西擴張)。所以,才能往西拓展中,所向無敵。此外,馬與箭的品質是否較優越?地球自轉是由西向東轉,東邊是日出的地方。

14/8/30《蒋经国自述》斯大林说:“我之所以要外蒙古,完全是站在军事的战略观点而要这块地方的。”他并把地图拿出来,指着说:“倘使有一个军事力量,从外蒙古向苏联进攻,西伯利亚铁路一被切断,俄国就完了。”

(.:這段話就印證了上段話的看法。所以青藏高原與蒙古高原是兩大戰略高點。)

14/9/2 [.] 遊牧民族除了一般所知的體力強與機動能力強外,一般人可能會忽略了另兩項重要能力:獵人與牧人的能力。傑出的獵人必須對地理、氣象、獵物的習性、自然規則有深刻的了解。除了狼的性格外,最為人所忽略的特長就是牧人的能力,牧人要能馴養成群羊、牛、駱駝、馴鹿,並且能夠驅趕移動,這就代表牧人必須對動物的個性及群體互動要能夠掌握。所以遊牧民族最早馴化了馬,甚至馴化了老鷹,這是了不起的能力,牧人與獵人利用馬、狗、老鷹當助手,以協助放牧與打獵。不要忘記,人也是動物,獵人知道如何獵殺,牧人知道如何管理。而農耕民族的人日復一日的在啃地,這些本能都弱化的,面對遊牧民族就如鹿羊般,是獵物或成為養的牲口。

14/9/6 [戴蒙] 正因為歐洲是分裂的,哥倫布才有機會在幾百位大人中說服一位,資助他出海的費用。而當西班牙開始殖民美洲時,其他歐洲國家眼見財源滾進西班牙,其他六國也加進殖民美洲的事業,情況跟歐洲其他的事物如大炮、電燈、印刷術的引進一樣︰最初某些地方或會由於一些各式各樣的理由而不肯創新,但一旦有個國家採納了,其他各地即爭相仿效。歐洲分裂導致的結果,與發生在統一中國的事,成為尖銳對比。

(.:今日再翻戴蒙的書,看到這段,正與主文的看法想同。只是他是以歐洲與中國的進步差別來闡述。)

14/9/17 “文明”一词,是对英文civilization的翻译,此词源于拉丁文civitas(城市),系指人类社会发展的高级阶段,具有高水平的科学、艺术、宗教,政府和文字等。美国学者摩尔根在《古代社会》中将人类早期历史划分为蒙昧、野蛮、文明三个时代。文明是指人类社会发展进入了阶级社会,建立了国家,人类社会的物质文化与精神文化发展到了一个新的更高的阶段。英国考古学家柴尔德认为,城市的出现是文明时代开始的标志,并指出城市生活的内容包括城市中心的宗教建筑及文字与记数系统等。美国人类学家克拉克洪认为古代文明应包括有高墙围绕的城市(居民不少于5000人),文字或复杂的礼仪中心等。

“文化”的词根Cul,意为农耕,广意地说即生产。而“文明”的词根Civi,意为城市,广意地说即国家。这就是二者的本质区别。

14/10/4 从"文化(culture)"和"文明(civilization)"这两个英文单词的词源上我们就可以清楚地看出两者的区别。"文化(culture)"这个单词的词根"cult-"的原始意义是"耕作",这很清楚地表明了"文化"这个概念的本义是属于与"农耕"相联系的原始部落时代的范畴的;而"文明(civilization)"这个单词的词根"civ-"的原始意义是"市民",这也同样清晰的表明了"文明"这个概念的本义是属于与伴随着"市民"的出现而同时产生的"城市"及工商业相联系的青铜时代的范畴的。(城市city这个单词就是从词根"civ-"的变体"cit-"演绎而来的。)

16/5/13 张绪山:中国文明是世界唯一未曾中断的文明吗?

首先需要弄清楚的,是“族群征服”与“文明中断”的关系。一般而言,造成文明中断与消失的原因,不外自然灾难与族群征服。族群征服可以造成一种文明的暂时中断,但并不一定造成永久毁灭与消失。因此,在判断一种文明是否中断与消失时,不能简单地将“族群征服”与“文明中断”混为一谈。

公元前1世纪下半叶罗马征服埃及后,埃及古文献在罗马内战中大部被毁,拉丁语的推行更挤压了古埃及语的存在空间,尤其是基督教被确立为罗马帝国官方宗教后,对古埃及语言文化影响重大的多神教受到压制。529年查士丁尼皇帝关闭了所有多神教与世俗文化中心,古埃及文化更加式微。644年埃及被新兴的阿拉伯势力征服,居民改用阿拉伯语言,改信伊斯兰教,古文献再次遭到毁坏,最终荡然无存。语言与文献的消失,使得以语言与文献为载体的传统信仰与价值观念随之消失;伊斯兰教的确立更使得埃及成为穆斯林世界的一部分,古埃及文明遗产所承载的信仰与价值观不复存在。它在一千余年后为人所知,只是缘于一个偶然事件:1798年,拿破仑远征埃及,发现罗塞塔石碑,1822年法国学者商波良解读象形文字成功,埃及学诞生,古埃及文明才重见天日。

从文化上,罗马帝国分为两个部分:西部的拉丁文化区与东部的希腊文化区。5世纪末西罗马覆亡于北方的蛮族入侵之后,地中海东部希腊文化圈演化为东罗马帝国(拜占庭帝国),继续保持繁荣。希腊语不仅是民众日常使用的语言,而且也逐渐超越拉丁语,成为从事文学、教育、神学、法学活动的官方语言。准确地用希腊语阅读、写作、演讲被认为是基本的教养。在东罗马帝国存在的千余年中,古希腊文献的整理与研究从未中断,举凡重要历史文献几乎都以希腊语写就,其系统性与丰富性为世人所公认。1453年以后拜占庭帝国被奥斯曼土耳其所征服,众多希腊学者携带古希腊抄本逃亡意大利,成为“文艺复兴”运动的一大诱因。

既然印度、希腊的文明也没有中断,那么,所谓“世界上唯有中国文明没有中断”的说法就不能成立。

*****************************

13/5/4 易中天称,“中华本身就是谜。没有比这个文明延续时间更长的了。先行者埃及和美索不达米亚烟消云散,同龄人克里特、哈拉巴、奥尔梅克相继作古,就连后来人希腊、罗马、波斯、拜占庭、玛雅也都纷纷退场。只有中华文明,从二里头遗址算起,三千七百年不中断。即便外族入主中原,建立的也是‘中华帝国’,认同的也是‘中华文化’。不像印度,多元多变多种族,从来不曾形成过统一而持久的‘印度文明’。最后就连他们的发祥地印度河流域,也变成了伊斯兰的势力范围。卓然特立的是中华文明。奇怪,为什么只有我们民族,不但能够建立,还长期维持着一个巨大的文明圈?为什么东夷、南蛮、西戎、北狄,匈奴、突厥、鲜卑、女真,一次次铁蹄踏遍,一次次水漫金山,却每次都是大水冲了龙王庙,五胡乱华到头来变成五湖四海?为什么这样一种强大的文明,在西方的凌厉攻势下却只有招架之功?在未来岁月里,它还能再次雄起,震撼世界,影响全球吗?”

(注:易先生是解謎的人。中國的歷史是超過1萬年的,但文明是否是3700年?就要看"文明" 的定義了。會作陶器、發展出耕織器具、會養狗、出現了村落等等是不是文明偉大的進展?)

13/5/15 中國歷史的悠久,遠超過了文獻的記載。新石器時代:農業誕生、陶文出現、村落生活,距今約10000年。

中国的新石器时代以农耕和畜牧的出现为划时代的标志,表明已由依赖自然的采集渔猎经济跃进到改造自然的生产经济。磨制石器、制陶和纺织的出现,也是这一时代的基本特征。因而,新石器时代在中国历史上是古代经济、文化向前发展的新起点。就目前所知,中国新石器文化至少要在距今10000年前,实际开始年代还当更早;一般延续到前2000年左右。黄河中下游、辽河和海河流域等地,这里是粟、黍等旱作农业起源地,很早就饲养猪、狗,以后又养牛、羊等。长江中下游很早就种植水稻,是稻作农业的重要起源地。早期饲养猪、狗,以后陆续养水牛和羊。

(注:舊石器時代無法保證中國的出現,但新石器時代的農業就保證了強大中國的出現。東亞還有一塊大平原,就是松遼平原,只是緯度較高,冬季寒冷,與歐洲同緯度,有趣的巧合。而另一文明的起源(兩河流域)與中原都在相同緯度: 北緯35度左右。久而久之,北緯35度成為爭奪的主戰場,正所謂"逐鹿中原",吸收精華的邊緣區域反而給予了發展的時光,之後,滿清、德法、英國、俄國、日本崛起,當爭奪的範圍再擴大時,二次大戰後,更邊陲的美國崛起)

13/5/17 佛历2557年佛祖誕生日。韓国各地庆祝了佛誕节。宗正法师表示,若要回报佛祖的恩惠,我们要爱众生如我身,并在日常生活中寻找“真我”。我们要通过参禅的生活化,引导人类的精神文化。我们要摒弃贪婪和憎恶,偏见和歧视。

(注:這一天,韓國及香港放假一天)

13/5/17 欧洲许多企业家发现《孙子兵法》是赢得当今激烈商战的强大武器,大部分欧洲人了解这部战争的艺术是因为它能够在商业和金融等现代生活领域得到应用。许多欧洲商人用孙子的东方智慧与谋略,结合当代西方的理念和管理,更多地应用到诸多商业领域。

《孫子兵法》是世界上最早的兵書之一。作者為春秋末年的齊國人孫武。

(注:哲理來自幾千年觀察與經驗的總結)

13/5/18 一则关于“孔子是微博始祖”的帖子被网友疯传,之所以称孔子是微博的始祖是因为:1.每条论语都未超过140字,是最早的微博集;2.言简意赅、寓意深刻;3.较为碎片化,多为孔子晒心情、交流哲理。有网友表示:老子也是活跃微博用户。从内容看,老子曾被孔子拉黑。理由是《道德经》里处处针对孔子的微博反驳,而《论语》对老子的言论完全拒绝回应。

《論語》戰國前期成書問世,是一本以記錄春秋時思想家兼教育家孔子和其弟子及再傳弟子言行為主的匯編。

《道德經》,原名《老子》,由戰國時期道家學派整理而成,記錄了春秋晚期思想家老子的學說。是中國古代先秦諸子分家前的一部著作,為其時諸子所共仰,是道家哲學思想的重要來源。道德經分上下兩篇,原文上篇《德經》、下篇《道經》,不分章,後改為《道經》在前,《德經》在後,並分為81章。是中國歷史上首部完整的哲學著作。《德經》在前是謂先修自身心意,後《道經》是謂以身心精進,在體悟道之所傳。

(請注意;這三本書的思想言論都是發生於春秋時期)

13/5/18 《黃曆》相傳是由黃帝創制,中國最晚在秦代就已經有曆書存在,其內容指導農民耕種時機,故又稱農民曆。

13/5/18 在春秋戰國時期(公元前770年-前221年)名醫輩出,扁鵲發明了中醫獨特的辨證論治,並總結為「四診」方法,即「望、聞、問、切」。當時流行的主要醫學著作有《黃帝內經》、《黃帝外經》、《扁鵲內經》、《扁鵲外經》、《白氏內經》、《白氏外經》和《旁篇》這七本,合成「七經」。

13/5/18 1994年,湖北楊家灣大溪文化遺址出土了大量陶器。在這些6000年前的陶器上發現了170多種符號,部分符號的特徵與甲骨文很類似。此外,山東大汶口出土陶器上的象形符號、西安半坡彩陶上的幾何符號以及河南賈湖遺址發現的距今8000年前的龜甲上的賈湖契刻符號等,都可能是原始文字形成中(或形成前)不同階段的表現。

商周時期的甲骨文已經是一種比較完整的文字體系。同期的青銅器上鑄造的文字被稱為金文或鐘鼎文。秦始皇統一中國後,李斯在大篆(秦系文字)和六國古文的基礎上,進行規範和整理,制定出了小篆作為秦朝的標準書寫字體,統一了中國的文字。秦代的隸書還不成熟,可以稱為早期隸書。這種隸書其實在戰國晚期就已經形成了。古文字在春秋、戰國之際開始有了劇烈變化。春秋以前貴族壟斷了教育與文字,但戰國以後新興的階級取代貴族,文字從王朝走向民間。懂文字的人越來越多而應用層面更廣,這讓文字俗體字的發展得到了很大的幫助。

13/5/19 全新世大暖期為中國帶來了溫暖的氣候,令桑樹和蠶的養殖,能於黃河流域廣泛進行。傳說黃帝妻嫘祖發明「養蠶取絲」。世界上最具影響力的說法,是中國科學家在1958年考古發現的,距今公元前3700-前3100年(大汶口文化時期)的絲綢織品。在距今五六千年前的新石器时期中期,中国便开始了养蚕、取丝、织绸了。到了商代,丝绸生产已经初具规模,具有较高的工艺水平,有了复杂的织机和织造手艺。随着战国、秦、汉时代经济大发展,丝绸生产达到了一个高峰。几乎所有的地方都能生产丝绸,丝绸的花色品种也丰富起来,主要分为绢、绮、锦三大类。

13/5/19 考古發現最早的鐵器屬於春秋時代,其中多數發現於湖南省長沙地區。戰國中期以後,出土的鐵器遍及當時的七國地區,應用到社會生產和生活的各個方面,在農業、手工業部門中並已佔居主要地位,楚、燕等地區的軍隊,裝備基本上也以鐵製武器為主。

13/5/19 《礼记》的木牍和《左传》的竹简。《左傳》是中國古代一部編年體史書,共三十五卷。《左傳》全稱《春秋左氏傳》,原名《左氏春秋》,漢朝以後才多稱《左傳》,是為《春秋》做註解的一部史書,與《公羊傳》、《穀梁傳》合稱「春秋三傳」。《左傳》相傳是春秋末期的魯國史官左丘明所著。在中國上古時期,春季和秋季是諸侯朝聘王室的時節。另外,春秋在古代也代表一年四季。而史書記載的都是一年四季中發生的大事,因此「春秋」是史書的統稱。

13/5/21 农业部公布19个传统农业系统为第一批中国重要农业文化遗产。包括:世界旱作农业源头—内蒙古敖汉旱作农业系统,世界最早的栽培稻源头—江西万年稻作文化系统,...。

13/5/24 一项科学研究结果表明,藏族人群中绝大多数的Y-染色体和线粒体DNA类型为包括中国汉族在内的东亚人群特征性的单倍型类型,说明现代藏族人群和东亚其他人群具有最近的共同祖先。藏族人群具有一些独特的Y-染色体和线粒体DNA的单倍型类群。这些单倍型类群根据分子钟估算的共祖时间最早的在3万年以上,说明藏族人群早在旧石器晚期可能已经定居青藏高原。

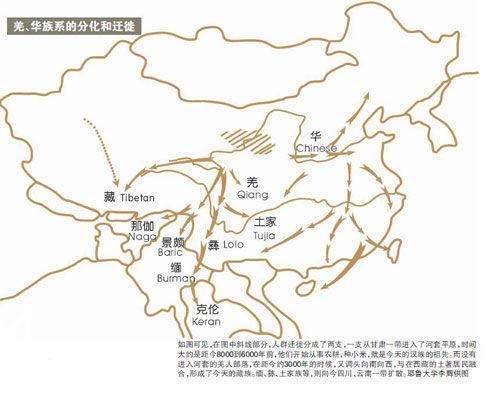

藏族也有一些和汉族共享的相对“年轻”的单倍型,共祖时间在1万-7000年前。这表明在新石器时代的早期应该发生了第二次人群迁入青藏高原的事件。结合考古学的证据,研究人员推测在新石器早期汉族的祖先群体氐羌部落人群进入了青藏高原,并与旧石器时代的藏族人群混合从而形成现代藏族的人群格局和遗传背景。这一次新石器早期的人群迁徙和融合可能也同时给青藏高原带来了农业和畜牧业技术,在青藏高原成功建立了粟和青稞等农作物种植以及牦牛畜牧业,并导致藏族人群在最近7000-8000年的快速增长。

(注:一波一波的,在中原被打敗的族群不少就往西南大山或者南方丘陵遷移避難,早期南方是充滿瘴氣,所以往西南跑,最早的羌族、苗族,之後往南遷移的客家人、閩南人)

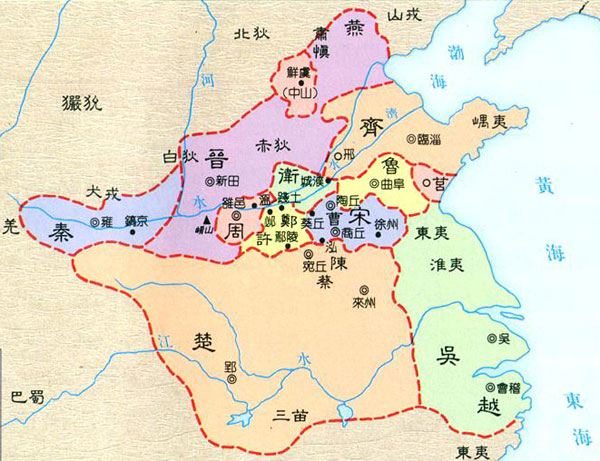

13/5/26 [杜正勝] 周代是我國古典文化結集成熟的時期,周文化是我國傳統文化的總泉源,我們只有明瞭周史才能明瞭中國文化的特質。

(注:夏朝傳十四代,延續約471年。商朝共510年。西周共經歷11代,大約歷經275年。東周傳25王,前後514年。夏商周三朝也有1800年的發展,之前還有幾千年的慢速發展,這就是當時智慧產生的背景)

13/5/27 中国史籍记载,公元166年才首次有罗马使节觐见中国皇帝。但第一批罗马人早在此前200年就到了中国。他们的远行始于公元前53年马库斯·克拉苏率兵进攻波斯的帕提亚人之际。这场战役变成了灾难,半数罗马士兵阵亡,四分之一被俘。帕提亚人派罗马战俘去守卫东方边境,在今天的土库曼斯坦境内。其中一些战俘逃跑并加入了匈奴人的军队。但公元前36年,匈奴人被中国人歼灭。中国人的战俘中有145名罗马士兵。

(注: 兇悍的遊牧民族竟然在地理地形外也阻止了其他文明的進入)

13/6/4 春秋时期由于铁制农具和牛耕的使用,荒田大量开垦,耕地面积扩大,农业生产有了发展。

13/6/5 地球上還有一個超大平原就是美國中西部平原,也在北緯35度,但這個平原上有龍捲風,而且密西西比河會大氾濫。賈德戴蒙認為是美洲早期缺乏大型哺乳類家畜,導致用手犁田,缺少動物肥料以增進土地的生產力;此外,農作物以玉米為主。

(注:也有可能是如台灣早期的平埔族以捕鹿維生,由於供給無缺,餓了就打隻鹿來吃,所以,無須投入農業。美國的印地安人也是如此,美洲草原上有足夠的野牛可供獵取,當然不需大力投入農業。這整個食物鏈是平衡的,這一切在漢人與歐洲人的到來而徹底改變,鹿與野牛都捕光了,只好要務農了。很有趣,都與酒有點關係。)

13/6/5 中国以农立国,最重历法,自古就有一套完整的历法体系。从春秋战国直至19世纪末,一直实行混合太阳、太阴的四分历,俗称夏历或农历,它是中国政治与文化的表征,即历史上的所谓“正朔”。这种历法仅有年、月、日的时间概念,没有星期。在中国传统社会中,最初以昼夜更替、季节变换安排作息,后来以岁令、年节调节劳逸,其中较有规律的短期休息制度是放旬假,即每十天为一个休假日,但并不普遍实行。在与西方人接触之前,中国人不知星期为何物。 以七天为一星期的七曜记日法(旧时以日、月、火、水、木、金、土合称七曜),源于古代犹太人。直到清代,情况才发生改变。1807年,英国基督教传教士马礼逊来华传布新教,同他的中国教徒们一起,在礼拜日进行传道祈祷,这是中国人对西方的星期日(当时多被称为“礼拜日”)休沐制度最初的认识。 到了19世纪80年代,星期日休息制度从个别新式学堂开始,浸入中国古老的休假制度,规定了全校师生星期天休息的制度。采用“星期”这一名词,与中历每月房、虚、昴、星四星值宿之期有关,以此创造了“星期”和“星期日”这些新名词,而拒绝使用民间已经习用的“礼拜”或“礼拜日”,是为了避免基督教影响中国,防止西方人以夷变夏。

13/6/9 伊斯蘭教所奉的啟示是無所不及的,所以伊斯蘭教不僅是一宗教信仰,而且是一種社會制度和生活方式。2000年人口普查,回族是982万,维吾尔族是840万,再加上信仰伊斯兰的其他民族共2000万。

13/6/10 周朝正式提出雅言的概念,并且开始向天下推广,作为周朝的标准语。孔子周游列国,教学所用的语言就是雅言。从周朝到西晋这短时间应该说古汉语变化不大,成分也还是稳定的,古典意义上的汉民族的活动中心是在中原的。但是分歧会出现在五胡乱华时期。

(注:官話。要注意到古代中國的教育率是非常低的,沒有教育、不需交流、務農啃地的人就只會母語家鄉話,很難改變,這就是中國歷經幾千年,方言仍大為流行的原因)

13/6/13 韓國公視KBS一系列紀錄片"魚"講述魚類如何餵飽全世界的文明,魚是人類重要的蛋白質的來源,抓魚的行為紀錄了人類文明和大自然的重要關係。

(注:捕魚是風險較小,又有穩定供應的蛋白質來源。在水田裡養魚真是一個好主意。魚&米 => 魚米之鄉)

13/6/18 汉文化的直接源头是吴楚文化,源头来自长江两岸与淮南,项梁带项羽刘邦响应陈胜吴广,更是从绍兴到苏州一带的越地出来的,他们席卷了中国, 把楚吴越文化向全中国普及,历两汉两晋500多年,在中国大地牢固形成汉文化。

(注:這又新鮮了,想一想也有理,漢江是在湖北。中國人看的歷史書可能是各朝"皇家觀"的所謂"正統"歷史,而不是客觀的"中國發展史",以致不夠全面且有所偏狹,有一點就是古代中國的版圖及人民組成與今日不同,中國需要全新以今日中國的版圖與人民組成來寫 中國史。漢族本身就是一個不斷融合的群體,中國也是一個大熔爐)

前306年,楚懷王派大臣昭滑率軍攻越,把原來吳國一直到浙江的土地全部攻下,並設立江東郡。越國後人流亡至浙江與福建一帶與當地閩人與原住民結合後,成立東甌國與閩越國。闽越和瓯越则是协助汉高祖统一中国的一支重要力量。

項梁是楚國名將項燕的次子,西楚霸王項羽叔父,其祖先項氏多人也是楚國將領。早期項梁因殺人,與侄子項羽避仇至吳中(今江蘇蘇州)。項梁在吳中威信頗高,賢士大夫皆出其下,當地的大事全由他出面主辦。項梁利用這種條件暗中招兵買馬,訓練子弟。陳勝吳廣起義爆發後,項梁叔侄殺會稽太守(會稽郡,秦置,轄春秋時長江以南的吳國、越國故地)殷通回應,渡江西進,屢勝秦軍。漢太祖劉邦,今徐州市豐縣人,劉邦在沛縣聚眾回應陳勝、吳廣起義,稱沛公,不久投奔項梁。前206年項羽自封為西楚霸王,楚國疆域為梁楚九郡(今華東、江南大部分地區),建都彭城(江蘇徐州)。劉邦被封為漢王,轄漢中、巴、蜀一帶,建都南鄭(今陝西漢中)。劉邦入漢中,項羽給予劉邦三萬士兵。

(注:聯想到項羽說的"無顏見江東父老")

1739年,經乾隆帝欽定,合稱「二十四史」。在中國古代,「二十四史」稱為「正史」。

(注:以統治王朝的觀點寫的歷史,就有了故意的疏漏或者是有意的偏重,比如說,《明史》是清朝人写的)

13/6/19 西臺(Hittite,又譯為赫梯),是一個位於安納托利亞的亞洲古國。西臺人是西亞地區乃至全球最早發明冶鐵術和使用鐵器的國家,也是世界最早進入鐵器時代的民族,鐵器的生產至少可以追溯到前20世紀。西臺王把鐵視為專利,不許外傳。直到前1180年左右西臺滅亡之後,西臺鐵匠散落各地,才將冶鐵技術擴散開來,前800年左右傳至印度,前600年左右傳至中國。福州可能是古代冶铁技术流入中国的泊点。福州2500前就是‘冶城’。有最古老的炼铁遗址。

(注:聯想到楚國與吳越的發展)

13/6/23 汉代主要造船地区在长江下游,多是平底内河船。孙吴造船业发达。孙吴造船中心,移往建安郡侯官(在今福建闽侯)、临海郡永宁县(今浙江温州)、横藇船屯(今浙江平阳)、南海郡番禺县(今广州)等港口。孙吴所造的船,主要为军舰,其次为商船,数量多,船体大,龙骨结构质量高。最大战舰可载三千士兵,有上下五层,雕镂彩画,非常壮丽,续航能力强。航行在南海上的商船,“大者长二十余丈,高出水二三丈,望之如阁楼,载六七百人,物出万斛”。孙吴武装船队出海百余艘,随行将士万余人,北上辽东、高句丽(今朝鲜),南下夷州(今台湾)和东南亚今越南、柬甫寨等国,吴国灭亡时,有战船、商船等5000多艘。

13/6/23 蒙古軍隊的西征,有大批的西域人、中亞人、波斯人、阿拉伯人,透過經商或被迫地遷移至中原地區,其中一些人以原有的伊斯蘭宗教信仰融入當地社會,組成另外一個新興民族─回族。還有東鄉族。

13/7/4 湖北随州叶家山西周墓葬群被称为“湖北近 30年最重要的考古发现”。六个大型马坑和大量精美随葬品初现,西周早期最大古墓、比曾侯乙早 500多年的编钟、南方地区首次发现的西周车马坑……数项重大发现依次还原 3000年前的曾国贵族繁荣面貌。

13/7/5 中国有56个民族共有80种以上语言。

13/7/5 在甲骨文故鄉河南安陽的中國文字博物館利用實物、動畫、模型、拓本等形式展示了從甲骨文、金文到小篆、隸書、楷書的漢字演變史。

13/7/13 寧波擁有江南新石器時代迄今七千年的河姆渡文化,再加上越王勾踐的句章城就在今日寧波的慈城境內,唐代後寧波成為中國對外最主要的貿易港,日本的遣隋使、遣唐使都以寧波為出入境。宋代出使高麗,多走水路,從明州(寧波)出發,乘西南季風,隨黑潮北上,最為迅捷,順遂時,十日左右可達。

13/7/14 李淵是出生於"關隴集團",北周、隋和唐的皇帝都出自這個集團。不同的是,在西魏和北周,鮮卑貴族佔據主導的地位。而自隋開始,關隴貴族中起主導作用的是漢族貴族。隋文帝楊堅、唐高祖李淵都出身於關隴貴族家庭,他們的母系都有鮮卑血統,但他們的父系都是漢族。

(注:從317年東晉開始到581年隋朝建國,一共264年,這幾乎是與清朝差不多,中國北方為胡人所統治。再加上南宋的北方(152年)、元(97年)、清(286年)。中國胡漢早就融合了。不要忘記,明朝皇帝朱隸的母親也不是漢人。)

13/7/15 從公元907年唐哀帝李柷遜位,到公元960年北宋建立,短短的五十四年間,中原相繼出現了梁、唐、晉、漢、周五個朝代,五朝之中,有三朝,即後唐、後晉、後漢的開國之君都是沙陀人(西突厥别部)。同時,北方的契丹人亦不斷強大,他們互相勾結利用,逐步形成了一股強大的政治力量和軍事集團,為以後宋、遼、金對峙形成中國歷史上第二個南北朝,埋下了深深的禍根。

(注:新疆人也作過中國的皇帝,鮮卑人、蒙古人、滿人都作過,很好!)

相對於五代來說,十國的情況則要好得多。在這十國之中,除北漢在北方外,其它諸國皆在南方,它們少受中原干戈的影響,政局相對穩定,政權維持的時間也遠比五代為長,如最短的前蜀亦有三十四年,是後梁的一倍,而最長的吳越,竟達八十五年之久。這對中國南方的開發起了至關重要的作用。例如吳越,就曾於公元910年修築了捍海塘,保障了農業生產的發展,使吳越走上了富裕之路。由於北方戰爭頻仍,不少中原人士移徙南方以避禍亂,他們帶來了北方的生產技術和科學文化,對南方的發展起了積極的作用。

13/7/18 49岁的余德群携带“铁改余氏宗谱”证实铁木真的嫡系后裔由铁改为余姓。忽必烈死后,其三子铁穆尔继位,封其弟铁木见为南平王,封地在湖北麻城。铁木见生有九子一女。1368年,明军进军北京之后,铁氏九子一婿及家属、随从,无法北归,只得南逃。铁氏兄弟插柳为记,每人一句诗,作为今后相认的暗语。然后各寻安身之处,分散于云、贵、川三地。余德群回忆:父亲身高1.75米,高大魁梧,脸型方正。他曾陪父亲回过云南老家,族人们也普遍身材高大。

(注:南方(包括台灣)個頭高大的居民,很多是北方統治民族(蒙古族或滿族)派至南方的官員與駐兵的後代。很有趣,在中國被打敗一方的人,都逃往雲貴大山,所以雲貴有這麼多的族群)

13/7/19 [人民網 04/7/21]從唐朝后期開始,中國的經濟重心不斷南移。隨著人口的增加和農業生產的發達,南方、特別是江南,在全國的經濟地位越來越重要。經過五代和北宋200余年的持續發展,江南的農業生產在全國佔有舉足輕重的地位,當地生產的糧食成為國內主要的商品糧來源。在陸游的文章中已出現“蘇常熟,天下足”這樣的說法。北宋初年從今越南引進的早熟雙季稻已在江南推廣,對增加糧食產量起了一定作用。到了明朝中后期,卻出現了“湖廣熟,天下足”的說法,並且此后再也沒有改變。在“湖廣熟,天下足”格局形成后的數百年間,江南的經濟在全國始終保持領先地位,說明江南由以糧食生產為主向重視糧食生產、發展多種經濟和服務業的轉變取得了完全成功,中國的現代化首先在江南展開絕不是偶然的。

13/7/18 [余秋雨] 文化差异是由于人的精神价值和生活方式的不同所产生的。精神价值和生活方式养成了习惯,慢慢变成生态共同体,最后的成果就是人格。中华文化就是中国人集体的人格。我们和外国人最大的不同并不是科技、语言和肤色,而是人格结构不同,中华民族的人格核心是孔子定的君子人格。

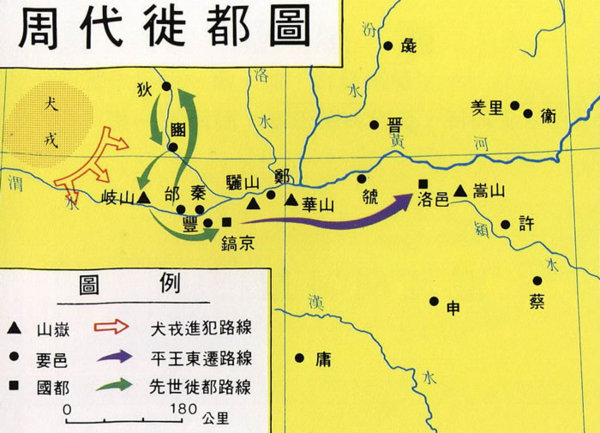

13/8/6 [明朝那些事兒] 公元十世紀初,石敬瑭(沙陀族)為了自己的榮華富貴,將北邊險要之地燕雲十六州割讓給了契丹,使得從此中原王朝在與游牧民族的軍事鬥爭中處於無險可守的被動地位。由於中原以步兵為主,而游牧民族以騎兵為主,中原步兵們就要在千里平原上直接面對騎兵的衝擊。當徐達縱馬奔入齊化門時,中原政權失去四百年的燕雲地區終於收復了。

(注:當知道石敬瑭是沙陀人,割讓燕雲十六州的舉動就一點都不奇怪了,就好比清朝是不會修長城是一樣的道理。)

13/8/16 [明朝那些事儿] 所谓道,是天下所有规律的总和,是最根本的法则,只要能够了解道,就可以明了世间所有的一切。

(注:問題是有一個時間差,在規律下有些事一定會發生,但可能在發生前,有些人已看不到了。還有突變的問題,例如,西方發明了現代槍砲,打破了所有規律,如果滅種了,也就談不上"道"了。所以,理學與心學都沒能救中國。)

13/8/19 中国公布《通用规范汉字表》,共收字 8105个,分为三级。一级字表为常用字,收字3500个,主要满足基础教育和文化普及的基本用字需要。二级字表收字 3000个,使用度仅次于一级字。一、二级字表主要满足出版印刷、辞书编纂和信息处理等方面的一般用字需要。三级字表收字 1605个,是姓氏人名、地名、科学技术术语和中小学语文教材文言文用字中未进入一、二级字表的较通用的字,主要满足信息化时代与大众生活密切相关的专门领域的用字需要。

13/9/1 從滿清入關起,到清廷覆滅,滿洲貴族在文化上的歷程大致經歷了四個階段:對以漢族為主的奴役民族表層滿化的迅速成功——消滅漢文化的失敗——抗拒漢化和被動漢化——被同化。

13/11/7 <新浪历史> 中国是世界上最早使用纸币的国家。在西周时就有类似纸币的货币,称为“里布”。东周时民间曾使用“牛皮币”和“傅别”,后者相当于期票。汉武帝时发行过“白鹿皮币”,以鹿皮为币材。唐朝的纸币叫“飞钱”,宋代的纸币称“交子”“会子”。到了元朝,就几乎完全使用纸钞了。

铜钱早在先秦时期就已经流通,有布钱、刀币、圜钱等不同形制。其中圜钱为圆形铜板,中间有孔,孔始而圆,继而方,因此人们又称铜钱为“孔方兄”。明代承前朝之制,依然使用铜钱。铜钱的货币单位是“文”和“贯”:一个铜钱为一文,一千文为一贯。但铜钱价值低,分量重,携带不便。因此到了明代中叶以后,铜钱用量减少,人们在商贸活动中主要使用白银。白银属于贵金属。常见的贵金属有黄金、白银两种,但黄金很少直接在市面上流通,一般总要换成银子使用。中国是世界上使用白银最多的国家。

13/11/24 湖南益阳兔子山遗址自今年6月发现简牍后,至目前已陆续出土简牍上万枚,目前共发掘面积1100平方米,发现古井15处,其中10处出土了简牍,另外发现大批陶器、铜镜等文物。遗址简牍时代延续之长,从战国、秦、汉一直到孙吴时期,数量之巨大,在湖南乃至全国都是罕见的。

14/2/22 南京大学博导顾黔教授指出,就声调来说,常熟话保存得很好,比如普通话只有阴平、阳平、上声、去声四个音,可是常熟话有八个声调系统,苏州话、南通话、老上海话其实只有七个,新上海话和南京话只有五个。而在中古时期,唐朝人说话就是八个声调。在我国方言中保留八个声调是不多的。

14/3/3 南海丝绸之路即中国古代以南海为起航点,以丝绸、陶瓷、珍珠等为贸易特征,由中国南海连接东南亚、南亚、中东地区直至欧洲的中外经济贸易交流海上通道。早在公元前11世纪我国岭南先民就初步开辟了南海丝绸之路,时间比陆上丝绸之路早800年左右。南海丝绸之路萌芽商周,发展于战国春秋,兴于秦汉,旺于唐宋,转变于明清,是我国海上经久不衰的商贸通道。随着我国造船及航海科技发展和商贸发展,原先作为南海始发港湾的合浦、徐闻逐渐向东移到番禺(广州)、泉州等,并成为唐宋以后我国南海重要的出海港。

14/4/19 山西 運城永濟市黃河岸畔的鸛雀樓,與黃鶴樓、岳陽樓、滕王閣並稱中國四大歷史文化名樓,唐代詩人王之渙在此創作千古絕唱《登鸛雀樓》:“白日依山盡,黃河入海流。欲窮千里目,更上一層樓。”

14/5/5 在姓氏出现之前,人们用什么来标示自己的家族和身份?德国东方学家马克斯·缪勒在《献给神话学》中说:一个图腾,开始是一个氏族图腾的标记,而后是部族的名字,而后是部族祖先的名字。这里的“名字”,其实就是“姓”。《通志·氏族略》记载,“五帝”之一的虞舜姓姚,他居住的姚墟到处是桃树。其氏族的原始图腾“姚”,便是由桃树的形状演变而来。

图腾感生的传说,上古时期频频出现。《论衡·奇怪篇》记载,禹的母亲吞食薏苡受孕生下大禹,故夏人以薏苡为图腾,以“姒”为姓;简狄吞食玄鸟的“子”(卵)而生下契,故商人以玄鸟为图腾,以“子”为姓,这就是所谓的“天命玄鸟,降而生商”。

14/5/22 [Science。 T. Talhelm] Large-Scale Psychological Differences Within China Explained by Rice Versus Wheat Agriculture

托尔汉姆阅读了人类学家关于现代农村生活的著作,发现水稻种植与小麦种植对应着迥然不同的耕作体系,其中以灌溉方式和劳动力投入最为突出——稻田需要持续的供水,农民需要相互合作建设灌溉系统,并协调各人的用水与耕作日程,因此稻农倾向于建立基于互惠的紧密联系并避免冲突。相比之下,小麦的种植更简单:小麦基本不需精细灌溉,麦农不需依靠他人就能自给自足。“大米理论”指出:水稻种植的历史,可能使文化更倾向于相互依赖;而小麦种植的历史则使文化变得更加独立。

(注:地理氣候決定了作物,而作物耕作也影響了個性。中國長期以來是農業社會,絕大多數人從事農業,而農業社會的主要人類行為是耕作,而耕作塑造了人的個性與骨骼。人的個性與骨骼是長時間緩慢演化的,雖然中國人的生活方式有巨幅變化,但幾千年的塑造還會在幾百年內在中國人的思想、行為、個性、骨骼上顯現。)

14/7/2 荷蘭跨文化管理學者霍夫斯泰德將文化定義為是一種“思維軟體”,即一個群體典型的感知、思維和行為方式。

********** 中國人的生活 ***********

13/11/28 中國字 是迄今為止連續使用時間最長的主要文字,也是上古時期各大文字型系中唯一傳承至今的文字。漢字為上古時代的華夏族人所發明創製並作改進,目前確切歷史可追溯至約公元前1300年商朝的甲骨文、籀文、金文。再到秦朝的小篆,發展至漢朝隸變,至唐代楷化為今日所用的手寫字體標準——正楷。

13/5/21 中国是世界上开采和使用玉最早、最广泛的国家。商朝就已经使用墨玉牙璋来传达国王的命令,在周朝(公元前11世纪——前256年)已开始用玉做工具。

13/6/23 自唐代中葉以來,作為中國傳統外銷商品的絲綢,其生產重心已經移轉到南方江浙地區一帶。唐末以後,新興外銷商品陶瓷的幾個重要生產地,例如景德鎮窯、吉州窯、德化窯及龍泉窯都集中在東南地區。

13/6/23 中国是茶的故乡,也是茶文化的发源地。中国茶的发现和利用,在中国已有四五千年历史,且长盛不衰,传遍全球。茶发于神农,闻于鲁周公,兴于唐朝,盛于宋代,中国茶文化是中国文化中的一朵奇葩!而古巴蜀国地区是最早种植茶树和饮用茶叶的地方。中国最早的地方志《华阳国志.巴志》中有记载说,3000年前的古巴蜀国已有种植茶树,并进贡天子周武王。春秋战国时期,茶叶传至黄河中下游地区。到战国末期,黄河流域饮茶之风开始流行。唐朝南方已有43个州、郡产茶,遍及今天南方13个产茶省区,因此,我国产茶地区的格局在唐代已基本确立。唐代集茶文化之大成者是陆羽和他的名著《茶经》。

13/6/23 筷子是一種起源於中國的食具,人類使用筷子的歷史可以追溯到三千年以前,《禮記·曲禮上》就有「飯黍母以箸」和「羹之有菜者用梜」的記載。筷子在古代叫箸或筯(箸者,助也,意思是幫助吃飯的工具。)

13/6/23 中國菜是中國烹飪數千年發展的結晶,在世界上享有盛譽。中國烹飪,中國文化的重要組成部分之一。由於地理、氣候、物產、文化、信仰等的差異,菜肴風味差別很大,形成為眾多流派,有四大菜系、八大菜系之說。四大菜系,即黃河下游的魯菜、長江上游的川菜、江蘇淮安-揚州一帶的淮揚菜、珠江流域的粵菜。八大菜系,指:魯菜、川菜、粵菜、閩菜、蘇菜、浙菜、湘菜、徽菜。

(注意:除魯菜外,都是南方。這應該是北方吃麵食,而南方吃米飯配菜所造成的)

13/6/24 中國人民歷來喜愛竹子,中國也是世界上研究、培育和利用竹子最早的國家。從竹子在中國歷史文化發展和精神文化形成中所產生的巨大作用,確切記載源於仰紹文化,其中出土的陶器上可辨認出"竹"字元號。中國歷代都有相當濃厚的食筍文化。竹筍是竹文化中膾炙人口的一個“零件”。它使竹文化的韻味進入飲食領域。蘇東坡詩:無肉使人瘦,無竹令人俗。人瘦尚可肥,俗士不可醫。

13/6/24 豆腐是一種以黃豆為主要原料的食物,起源於中國。大豆原產於中國,古稱「菽」,約有5000年的人工栽培史,新石器時代遺址中就有大豆的殘留物。種皮顏色有黃色、淡綠色、黑色,各稱為黃豆、青豆、黑豆,以黃豆最常見。淮南王劉安, 漢高祖劉邦之孫,劉安是豆腐以及很多養生之道發明者。豆漿與豆腐均源自中國,安徽淮南更有中國豆腐之鄉的美名。

13/6/25 谷子是起源于中国的古老作物,又称为粟,脱壳后为小米,在中国北方有超过万年的栽培史。谷子具有突出的抗旱、耐瘠薄和高光效特性,是极具发展潜力的旱生禾谷类模式作物。

13/7/3 醬油,廣東稱為豉油,四川、福建等地又稱為豆油。製造醬油一般以大豆為主要原料,加入水、食鹽經過制麴和發酵,在各種微生物繁殖時分泌的各種酶的作用下,釀造出來的一種液體。醬油起源於中國古代皇家使用的調味料,是由鮮肉醃製而成,與現今的魚露製造過程相近,因為風味絕佳漸漸流傳到民間,後來發現大豆製成風味相似且便宜,才廣為流傳食用。

13/11/16 薑、蔥、蒜,每個家庭的廚房必備的調味菜,有著神奇的健康價值,蔥含有豐富的維生素,薑能抗衰老,蒜能殺菌……

13/9/13 中國武術是中國傳統文化的重要一環。由於歷史發展和地域分佈關係,衍生出不同門派。中國武術主要內容包括搏擊技巧、格鬥手法、攻防策略和武器使用等技術。從實踐中帶來了有關體育、健身、和中國武術獨有之氣功、及養生等重要功能。中國武術往往帶有思想冶鍊的文化特徵及人文哲學的特色、意義,對現今中國的大眾文化有著深遠影響。

(注:中國教育應該全面強調男生要學武術、女生要學民族舞蹈。)

14/2/20 最近,武汉热干面、重庆火锅申报国家级非遗的消息,在国内掀起了一阵“美食申遗潮”。在南京市申报第四批国家级非遗的7个项目中,有4项都是“饮食类非遗”:南京盐水鸭与雨花茶、绿柳居素食和马祥兴清真菜。提到非遗,南京市民往往会联想到剪纸、花灯、云锦,在南京91项市级非遗名录中,“饮食类非遗”共有7项,除了此次申报的“三菜一茶”外,还有刘长兴面点、秦淮风味小吃和六合龙袍蟹黄汤包。

14/2/25 中国拥有春节、清明节、端午节、中秋节等与主要节气有关的节日。節日都要打打牙祭,出現了 年糕、湯圓、粽子、月餅。

14/5/30 鹹鴨蛋、皮蛋是中國傳統食品。

14/6/6 明朝中叶以后,徽商崛起雄踞中国商界,有“无徽不成镇”之说。苏州、扬州、南京等地都曾是徽商集聚地,徽派建筑也因此盛行。徽派建筑融砖雕、木雕和石雕于一体,可谓集传统建筑工艺之大成。粉墙黛瓦马头墙的徽派风格制式鲜明,运用在街区、楼盘和小城镇整体设计上,赏心悦目。

(注:中國式建築除了宮殿寺廟外,還能上得了檯面的只有徽派建築。)

(注:徽商、徽商,離不開朱元璋。讀透了歷史,才知徽商。)

15/2/5 象棋是中國流行的傳統的2人對弈棋類遊戲。象棋一詞最早出現在戰國,指象牙作的棋子,宋後,象棋一詞才開始用在中國象棋,成為專稱。

16/1/30 汉唐时期是由立春节庆向现代的春节大年节的过渡时期。早期的“春节”是以立春为中心的,逐渐过渡到以正月初一为中心。同时,原来单纯的立春农事节庆,逐渐过渡到复合型态的信念节庆。在此基础上,产生了一系列以除疫、延寿为目的的饮食习俗,其主要表现就是喝椒柏酒、屠苏酒、桃汤、吃五辛盘、胶牙饧等。

一般习俗以元宵节作为新年节庆的结束。元宵节起源于汉代,但今天大家熟悉的汤圆和元宵,当时是不吃的。“汤元”始于宋代。在这之前人们在这一天主要是喝豆粥,加些油在粥里。不过唐代时这一天也吃一种用面做成球状的带馅食品,用油炸。这和后代的“元宵”或许有相通之处。

“一夜连双岁,五更分二天”的年夜饭,以目前所知的材料而论,大致在汉代就已经出现。按照学者姚伟钧的说法,这时元旦期间大吃大喝就成为了风气。汉制规定,元旦群臣要给皇帝朝贺,成为“正朝”,皇帝也要大摆宴席款待群臣,君臣共饮欢度佳节。此后,由魏晋至唐,元旦皇帝大宴群臣成为定制。

********** 新石器時代 ***********

13/5/19 大汶口文化(距今6300年-4500年前)是中國黃河下游的新石器時代文化,主要分布以泰山地區為中心的山東中、南部以及江蘇北部的淮北地區,晚期遺址的分布更廣,東起黃海之濱,西到河南東部,北至渤海南岸,南及淮北,安徽北部、河南中部也有受到該文化影響的遺存發現。大汶口文化以一群特點鮮明的陶器為主要特徵。最重要的發現在於陶文,這種疑似文字的刻畫記號極可能與漢字的起源有關。大約公元前2500年前後過渡為龍山文化。

(注:有一可能,實際上,文字已在獸皮,樹皮、竹片、布匹上書寫,但只有耐腐的骨文、陶文、金文留到後世,為後人發現)

13/6/3 半坡遗址是黄河流域一处典型的新石器时代仰韶文化母系氏族聚落遗址,距今5600-6700年之间。西安半坡博物馆是中国第一座史前遗址博物馆,生动地展现了6000多年前处于母系氏族社会繁荣时期的先民生产与生活情况。

距今六千多年前,渭河的支流河水畔,有一座古老的氏族部落——半坡。这里东依白鹿终南山,可常年进山打猎;北边是开阔的平原地带,适合于发展农业;河之水流经这里,为半坡人提供了大量的水产资源,也是一个绝佳的捕鱼场所。经过考古专家测定和实物分析,半坡村当时是处于亚热带气候条件下,气候温暖而湿润,终年绿树葱笼,很适合人类的发展。这个半坡部落已经有人口400-600人,在当时的社会来看,已经是一个颇具规模的部落聚集地。

考古学家还在半坡发掘出了近万件生产和生活工具,就其种类看可以分为农具、猎具、渔具、炊具、食具、纺织具;就其材料看可分为石质、陶质和骨质。从这些出土的工具来看,半坡人不仅从事农耕、渔猎、采集等,同时还要进行制陶、纺织、工具制造等生产活动来维持生存。 春天,半坡人用石斧、砍伐石器砍倒树木,芟除杂草,并放火焚烧地面的残余物,再用石铲翻掘土地,石锄和尖木棒挖穴种粟。到了秋天,半坡人用石镰或陶镰收获庄稼,把粮食储藏入公用的窖穴中。如果需要食用这些粮食,就把它们用石磨盘、石磨棒脱皮碾碎。半坡人已学会使用弓箭,并大量驯养了狗。“农闲”的时候,男人们带着驯养的狗去树林里打猎。女人们则会到野外采集植物的果实,或者到河边用自己发明的渔叉、鱼钩甚至渔网捕鱼和螺蛳。被驯养的猪悠闲地在圈栏里闲逛。半坡人会制作各种有用的陶器。

13/7/9 浙江平湖庄桥坟遗址出土的器物上发现大量刻画符号和部分原始文字,经有关专家论证是迄今为止在我国发现的最早的原始文字。这表明大约在距今5000年前,良渚先民就开始使用文字。

13/7/16 中國原始農業經濟的發展,大約可分為三個階段:一.是以華南洞穴遺址為代表的新石器時代早期「刀耕火種」農業階段。此時用砍砸器和石斧將土地上的樹木砍倒、晒乾、燒光,然後用削尖的木(竹)棒挖穴播種。一般種植一、二年即因地力衰竭而被拋荒,再另行開闢新地。二.是以黃河流域裴李崗、磁山遺址和長江流域的河姆渡遺址,為代表的新石器時代中期「鋤耕農業」階段。生產工具包括石斧、石鏟、石磨盤、石磨棒等,一應具全,而且製作精緻。三.仰紹文化後期至龍山文化時期發達的鋤耕和萌芽時期的「犁耕農業」階段。犁的出現使農業生產獲得耕翻土地的工具,但使用範圍尚不能取代耒耜的地位。

除了農業生產的進步之外,新石器時代還有石器加工。農業與畜牧兩種新型態的經濟生產方式,使人類由仰賴自然食物的寄生者,轉變為食物的培育者及生產者。同時定居的農業生活,產生了長期而穩定的人群聚落,使得群居生活日趨複雜,文字和藝術也在此時出現。

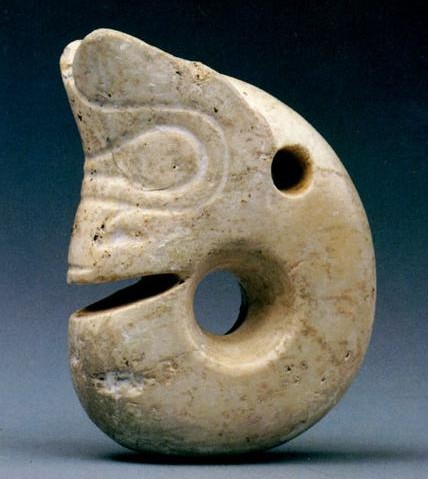

13/7/18 凌家滩遗址位于安徽省含山县铜闸镇凌家滩村,为距今 5800年—5300年前的新石器时代晚期中心聚落遗址,已发现祭坛、墓葬、古井等遗迹;其中出土玉龙、玉人、玉鹰、玉版、玉猪等玉器 1100多件。

13/7/18 在重庆境内,发现的新石器时代大溪文化遗存有5处,4处都位于巫山境内,另有一处位于酉阳。年代约在公元前4400年至公元前3300年之间。墓葬出土绿松石坠、石质饰品、骨匕、骨锥等随葬品。大溪文化的遗存大多都是在江边,可推测当时的渔猎经济是占了一定比重的,是当时人类的主要生产方式之一。

13/9/16 浙江省龙游荷花山遗址是继上山遗址和小黄山遗址之后,第三处正式发掘的早期新石器时代遗址,有稻作、有陶器,有住房痕迹,。是至今见到的浙江省年代最早的新石器时代遗址群,距今1万年至9000年左右。而如今,考古人员在以金衢盆地为中心的钱塘江地区,共发现了16处遗址群。这16个遗址里,都发现了稻作遗存,也就是说——龙游所在的钱塘江上游地区,是世界稻作农业文明的重要发祥地。7500年以前,宁绍平原、杭嘉湖平原还没有形成,潮水经常会进来,大部分地区都被海水浸没了,所以平原并不适合人居住。

13/11/3 位于河南省舞阳县的贾湖遗址,是中国新石器时代前期重要遗址。发现重要遗迹数以千计,出土文物5500余件,及大量动植物遗骸,再现了淮河上游八九千年前的辉煌。贾湖是中国也是世界稻谷农业的起源地之一,贾湖文化中饲养的猪和狗是中国已知的最早的家养动物。考古工作者在遗址第八次考古发掘中再次发现了8000年前骨笛。3支用丹顶鹤尺骨制成的骨笛的重见天日,再次表明8000多年前我国淮河流域的先民们已经能够演奏优美的音乐。

13/11/8 古代中国人可能是地球上最早的畜牧人,英国约克大学的科学家小组研究在近几年在中国东北部发现的牛的牙齿和下颚骨碎片得出结论,古代中国人至少在10600年前就已开始饲养家畜。DNA分析表明,这头家畜牛与在中东的地区发现的1万多年前的家畜牛没有任何关系。

13/11/11 [陳光祖 09/07/17] 金屬器的起源與影響

○ 冶金術產生的要件:物料來源,掌握還原性氣氛,掌握高溫技術(鼓風),成形技術(範鑄法)。

○ 金屬器製作工藝: 找礦(prospector),採礦(miner),冶鍊(smelter,還原成金屬原料),製作成器(metalsmith,混料鑄造成器)

○ 金屬材料的優越性:容易成型、可以大量生產,與石材、木材的削去成型不同,可以回收再用,可打薄、成線,有及大的成型可能性。可製成堅實、尖銳、帶刃的工具。

○ 金屬器的起源: 鄰近有豐富的金屬礦產 或 燃料資源。

○ 青銅工藝: copper -> bronze(加入錫或其他元素)

○ 鐵器的優越性:純鐵十分柔軟,但是鐵合金在各方面都優於青銅。地殼中含量十分豐富(5%)

○ 鐵器晚於銅器的原因:鐵比銅不易冶鍊還原(鐵熔點 1538度C,銅 1085度C),初期偶鍊出的鐵過於柔軟,可能不被認為是合用的材料。

13/11/12 湖北省大冶市铜绿山古铜矿遗址发掘于1973年,是迄今为止中国保存最好、最完整、采掘时间最早、冶炼水平最高、规模最大的一处古铜矿遗址,开创了中国矿冶考古研究的先河。遗址的年代最迟是在商代早期,最早可上溯到夏代早期,比传统认定的周朝早期提前了近千年。

13/12/16 中美研究人员报告,5300年前在目前中国陕西省华县泉护村所在地,就有猫帮助人类捕捉偷食粮食的老鼠,这是迄今发现的猫与人具有共生关系的最早证据,说明中国养猫的历史至少有5300年。

13/12/20 湖南 常德市澧县宋家岗遗址考古发掘工作中,出土了距今约9000年前的100多粒彭头山文化早期的炭化稻米。这是澧阳平原目前发现的最早稻米,为稻作农业在澧阳平原的发展提供了新的实物资料。

14/5/21 距今1万多年前,东亚大陆东侧的海平面比现在低约100米,东海、渤海、黄海是连在一起的“三海平原”。华夏民族和一些少数民族的祖先,便生活在这片广袤的土地上。当时,云贵高原、祁连山脉和秦岭冰层开始融化,地势较低的“三海平原”逐渐被融冰覆盖,最终形成了海洋,居住在这里的先民开始向黄河中下游迁徙。在这一过程中,为争夺生存空间,华夏族的祖先与少数民族的祖先发生大规模冲突。后来华夏族获胜,开始在这片土地上繁衍生息。

*************************************

13/6/23 [扬子晚报网] 汤山出土猿人头骨化石力证中国人并非起源于非洲

1993年,位于南京东郊的汤山葫芦洞出土了两个猿人头骨化石,近期,中科院和古人类研究所的专家通过复原等技术研究发现,二号头盖骨其实不是此前初步认定的猿人,而是另一人种——智人!。二号头盖骨其年代应在25-24万年间。南京一号头骨有高耸的鼻梁。

目前在我国已经发现了距今300万至500万年间的古猿人化石,也发现了约200万年前的能人化石,发现过170万年前的元谋人,发现过距今约80万年的陕西蓝田人,发现过郧县人等距今几十万年的直立人,发现过距今二三万年的智人——巢湖人、富林人,还发现过距今约1.8万年的北京山顶洞人。南京智人的发现为“多地起源论”提供了最好的依据。

(注:不能排除被非州來的智人殺光的可能,以及遇到自然大災害滅絕的可能。)

如今,南京汤山发现了猿人和早期智人两个人种的化石。离南京不远的和县发现有猿人化石,巢湖附近发现有早期智人化石。这些化石的发现都提示了南京及其邻近地区是寻找人类化石的充满希望的地区。

13/7/1 俄罗斯古生物学家们在阿尔泰找到了前所未知的原始人遗骸。对于今天已很著名的杰尼索夫山洞里的找到的遗骸基因的研究表明,其中的17%和尼安德特人吻合,4%却是至今未知的原始人的基因。现在,人类形成图景大概如下:现代人发展有四个路线:非洲的homo sapience人,欧亚的尼安德特人,阿尔泰杰尼索夫人和东方人-现代中国居民。

13/9/6 2009年11月4日,科研人员在云南昭通市水塘坝发现一具古猿头骨,该古猿年代距今620万至610万年间,这具头骨化石被证实是欧亚大陆晚中新世以来古猿化石发现记录中时代最晚的一具古猿幼年头骨。DNA序列研究显示人类起源或人猿分别的时间可能在距今600万至700万年前。

13/10/19 一個距今約180萬年、保存完整的早期人類頭骨在外高加索地區喬治亞共和國的德曼尼西出土,科學家將之取名為「五號頭骨」,同地點並發現另外四個約同時期人類頭骨,科學家比對之後提出新證據,認為所有人類的祖先都是從同一物種演化而來。「五號頭骨」特徵包括小腦殼,長臉和大牙,腦部只有現代人三分之一,眉骨突出,下顎往外翹。和其他四個頭骨比起來,在下顎、眉骨和腦殼方面都明顯不同。

*******************************

13/6/8 中亞草原的游牧民族和中亞周邊的定居民族之間,長期相互衝突。游牧的生活方式很適合於打仗,中亞草原的騎兵成為世界上軍事力量最為強大的勢力,但由於其內部不統一,其戰鬥力受到了很大限制。每過一段時期,由於強勢領袖的出現,或者其他情況的變化,都會把各部落統一起來,並建立一個幾乎難以阻擋的強權。例如匈奴人對歐洲的入侵、五胡亂華,以及最為著名的蒙古對歐亞大陸的征服活動。16世紀的時候,定居民族學會使用火器,游牧民族對中亞的統治便開始走向衰亡。

(注:吃羊的游牧民族有狼性,種田吃穀物的定居民族有羊性,以捕魚為主的海島民族則有狐狸性)

(注:槍砲的發展是人類歷史的重要里程碑,砲轟倒了城堡,槍打垮了騎兵,人類的發展走上全新的局面。槍砲讓橫跨亞歐的游牧民族一蹶不振,歐洲國家免於落後民族(蠻力與獸力),的威脅與打擊,西歐得以有好的環境快速發展,而槍砲讓戰艦武力大增,讓炮艦名揚四海、所向披靡,非洲、美洲、南亞、東南亞、澳洲盡為其囊括其中,中國也在劫難逃。槍砲讓日本有能力侵略人口眾多的中國與東南亞。人類史的發展脈絡:農業->騎兵->槍砲->飛機->電子資訊。)

(注:中國發明了火藥,可惜只會放鞭炮,如果再往前走一步,發展出步槍,世界的歷史就會改寫,完全改寫。就如同石油,如果沒有引擎,也只能用於燒火。用火藥來射出子彈攻擊,與用火藥爆炸來攻擊,影響差距是如此巨大。又好比稀土,不會用就是一堆廢土。)

13/7/20 13/7/20 [铁血军事] 实际上,女真族的清政权却非游牧民族,而实是一个农耕民族,采用耕战的手段征服了北方蒙古部落和中原的明帝国,以及东方的朝鲜王国。明朝中叶以后,以建州三卫为核心的几十个卫所.经过重新迁徙分解、兼并组合,形成了五个新的部族,还有长白山三部。各部都建起了设防的城和一小部分具有防御能力的寨。天命四年、五年努尔哈赤先后两次致书喀尔喀部蒙古贝勒时,讲述了后金生产力状况:“尔蒙古国以饲养牲畜,食肉着皮维生,我国乃耕田食谷而生也”。

(注:合理,因為 1. 金朝統治了華北100多年,自然有所學習。 2. 東北有松遼肥沃大平原。但東北人口稀疏,冬季嚴寒,又有深林大山可以野練,與中原還是有所差別。讓我想到 born to kill vs. trained to kill 的差別)

(狼與羊的正解:奪權的時候,希望手下猛如狼,得權後希望子民軟如羊,無奈又遇到外來的強狼)(美国谚语:要让鹿群强壮最好的方法就是让狼群与他们住在同个草原。)

13/9/1 [那小兵] 中国人往往忽略了中国背后的另个“海”,在俄国人的故事里它叫着“陆海”,也叫着“西伯利亚”。冷兵器时代结束让过去蒙古人势力范围成为真空,使得俄国人迅速越过乌拉尔山脉夺取了这块“陆海”新大陆。

(注:世人都把焦點放在西歐向西對美洲的擴張,而忽略了俄國向東擴張至美洲阿拉斯加的歷史。)

13/6/15 帕米尔高原占据了东西方精神、物质文明交流的制高点。塔什库尔干自古以来一直东控由帕米尔高原进入新疆塔里木盆地的大通道。早期的中亚斯基泰(塞种)人向西迁徙,塔里木盆地的印欧语系伊朗语族人群的出现,都跟这条大通道有着密切的联系。从亚欧大陆的东部,从东亚往西亚、南亚迁移的西戎、月氏人、匈奴,再往后包括佛教、拜火教、景教的东传;中国内地高僧西行求法,西方旅行家、商旅长途跋涉东来贸易,都曾利用了帕米尔高原这条貌似天堑,实则通衢的古道。

13/9/2 [第三種猩猩] 但是在公元前5000年前到3000年前欧亚世界发生了第二次经济革命(在这当儿冶金术正开始发展)随着这一次革命,利用家畜的范围大大扩 大了,动物产生了新功能,包括产奶、产毛,拉 犁,拉轮车和骑乘。

这一场革命的经济意义,是使人口、人力都增加了,增加 的幅度光憑农耕与畜牧是怎么也达不到的。举例来说,乳牛生产奶,再加上奶制品,长期而言,生产的热量比把乳牛的肉吃下肚大多了。以动物犁田,使农夫能栽种更大面积的田地,锄头与掘棒是比不上的。畜力车使人类能够开发更多的土地,把更多的收成带回村子处理。

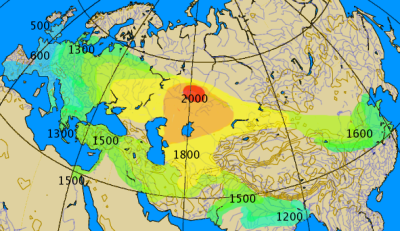

人类成功地驯化了马。在家马出现之訪,中东与南欧从来没有过野马, 北欧也很罕见,只有在东方的俄罗斯大草原上,才能发现成群的野马。最早的驯马证据是在黑海北部的草原发现的,不论马何时何地引进,都给人类社会带来巨大 利益。人类演化史上头一遭,人类可以很快地穿州越界,两条腿怎么也赶不上。马的速度,让猎人得以追赶猎物,让牧民容 易管理大群牛、羊。最重要的是,速度让战士可以发动远距奇袭,并在敌人有效动员集结之前,迅速脱离战场。因此,马在世界各地都使战争的面貌丕变,让骑马族群威吓四邻、无不披靡。

家马同样地改变了俄罗斯草原上 的社会,时间大约在6000年前。草原开阔的环境,单凭人力难以开发,直到马出现了,距离与运输问题都解决了。人类占 据大草原的速度,掌握了马之后就加快了,然后(5300年前) 牛拉的轮车发明了,大草原上人口暴增。於于是草原经济的基础,是绵羊与牛(供应奶、毛、肉),加上运输用的马与轮车,农业扮演的只是辅助角色。在那些早期草原遗址里,没有发现过精耕农业与储存粮食的证据,在欧洲与中东同时代的遗址中,才有丰富的证据。草原族群没有永久性的大型部落,过着游动的生活

所以俄罗斯的涅伯河(Dnieper River),等于是地面上的一条文化疆界:以东,是武装的骑马族群;以西,是谷仓充溢的 富裕农村。试问:狼与羊比邻面居,会“从此过着幸福美满的 生活”吗? 一旦轮子发明了,骑马族群的经济工具就成套了, 各地的考古遗址,都可以发现他们使用的事物,显示他们非常 迅速地随着中亚草原向东进展了几千公里。托加利人的祖先, 也许就是在那东进过程中兴起的。草原族群的西进,最顯著的结果是:欧洲最接近草原的农村,形成守势防御的布局,颇有农战合一的态势,然后那些农村社会都崩溃了,典型的草原墓葬在欧洲出现,分布直到草原的西端——匈牙利。

草原族群顺利扩张,凭借着许多利器,其中惟一他们可以独享发明头衔的,是“驯化了马”。他们可能独立发展出轮车、 挤奶与羊毛技术,而不是从中东的文明采借来的,但是他们的 确采借了绵羊、牛、冶金技术,还可能从中东或欧洲引进了 犁。因此,草原族群扩张,并非仗着什么特定的“秘密武器”。 真相是:草原族群驯化了马之后,就成为世界上第一个有能力 合“军事/经济”于一体的族群,因为合“军事/经济”于一体 的必要条件与工具,只有他们掌握了。这个“军事/经济”复合体此后支配了世界历史达5000年——特别是在他们侵人东南欧后,又釆借了精耕农业。所以他们的成就,与印欧语族 下一次成功的扩张(公元1492年开始)一样,是生物地理的意外。他们刚好降生在一个特别的地点,那里有野马,有开阔的草原,又接近中东与欧洲的文明中心。

(注:草原民族養馬的成本遠低於農耕民族,在槍砲沒發明之前,有最大縱深的亞歐大草原的草原民族勝出。草原民族打擊農耕民族則可掠奪財富,國家變強。而農耕民族追剿草原民族則耗費巨資、所得有限,終至國家空虛。這對日本海盜國也是如此,打完朝鮮之役,明朝也國力耗盡,女真崛起,農民暴起。)

(注:馬的外型與身體結構都表明馬是為在草原上奔馳與吃草而演化的動物。看馬的頭與馬臉,很明顯是流線型的外型,利於狂奔,和鳥頭一樣是錐形的。由於要跑得快,所以馬沒有角,此外,有了速度這優勢,就降低了其他防禦器官的需求,又因要跑的快,所以腿力強,後腿的踢出成為防禦手段之一。而跑不快的牛、象、犀牛,要不是頭上長角,就是長出長牙以防禦。也因為馬沒有防禦武器,造就了馬易受驚嚇的個性,越早驚覺到掠食者,越能奔逃出被掠食的下場。)

13/11/10 公元前3000年代,雅利安人(印歐語族)还是一个部落联盟,其生产力发展已进入铜器和青铜器时代,他们本来就是一个游牧部落,所以畜牧业在他们的经济生活中占有重要地位。他们畜养公牛和乳牛,牛粪则被做成圆饼,充当燃料,驯养的动物有山羊、水牛、绵羊、马、猪等,他们选用马和马车作为交通工具,过著以游牧为主的生活。其社会组织形态尚处于父系氏族部落和军事民主制时期。

公元前2000年代初开始,一支雅利安部落从里海西岸分批南下进入伊朗高原,称为伊朗雅利安人,早期进入伊朗高原的雅利安人,先后在两河流域北部和南部分别建立了米坦尼王国和加喜特王国,居民被称为米坦尼人和加喜特人。后来进入伊朗高原的雅利安人则定居在这一地区的西北部和西南部,分别建立了米底王国和波斯帝国,被称为米底人和波斯人。

雅利安人的另一股势力曾经入侵南方。说梵语的雅利安民族,早在公元前1000年以前,就已经沿西路进入到了印度北部。在这里,他们与最早的黄褐色文明---达罗毗荼文明接触,学习了很多东西。其他一些雅利安民族还扩展到中亚内陆的高山地区。这些地方迄今尤有金发碧眼的北欧系诸种族,不过他们如今用的是蒙古语。印度的古典文明是从早期吠陀文明[Vedas Civilization]发展而来,而吠陀文明则是雅利安人[Aryans]创造的。

14/5/27 古代中国人开始建长城的时候,还没有蒙古这个民族。最初建立长城的目的是为了与匈奴作战。古代中国人开始建造长城是春秋战国时期,距今两千多年。现代蒙古民族这个概念形成的时间可以说是公元1206年成吉思汗统一漠北各部族正式登基的时候,距今只有八百年。匈奴人和突厥人先后是现在蒙古高原的主人,蒙古人的祖先是东胡,是后来才占据蒙古高原。统治蒙古高原的民族按照先后顺序排列:匈奴、突厥、回鹘(元朝稱畏兀兒,东部维吾尔人祖先)、契丹、蒙古。

蒙古人的先世是東胡,東胡被匈奴單于冒頓擊敗後,退居烏桓山和鮮卑山,分為烏桓和鮮卑二族。烏桓在被曹操征伐之後衰落,鮮卑一族崛起,在西晉晉武帝時代,鮮卑主要分為段部、慕容部、拓跋部、乞伏部、禿髮部、宇文部和拓跋部的別支柔然等。其中柔然與北魏拓跋氏多次交戰。柔然被突厥系民族擊敗後,分為南北兩支。柔然的南支逃到遼河上游,成為小部分契丹人的宗源。北支逃到雅布洛諾夫山脈以東、外興安嶺以南的地區,是蒙兀室韋的祖先之一。《舊唐書》有「蒙兀室韋」,「蒙兀」 與「蒙古」是同名異譯。

北宋時,在蒙古高原上的突厥系民族的統治逐漸衰落,居住於今日額爾古納市、俄國赤塔州和蒙古國東方省地區的室韋部落,包括居住於額爾古納河東岸(今中國內蒙古自治區額爾古納市)的成吉思汗祖先的蒙兀室韋諸部,開始西遷至蒙古高原內部,號黑韃靼。漠北諸部中,黃金家族來自室韋諸部,是成吉思汗家族的嫡系後裔。室韋諸部在突厥語中稱作韃靼。契丹征服韃靼後,黑韃靼自號尼倫部。12世紀初,合不勒汗(鐵木真曾祖)統一尼倫各部,建立蒙兀國。1206年,鐵木真(成吉思汗)統一了漠北各部落,蒙古一詞成為各部的共同名稱。西部蒙古諸部,則是突厥或被突厥化的部落。明朝時東、西蒙古分稱為韃靼和瓦剌。

突厥人原居住在森林地带,他们在阿尔泰山区以狩猎为生。6世纪突厥人组建王国,幅员从中国边境一直伸展到黑海之滨。土耳其人系西突厥后裔。7世纪西突厥灭于唐后,其中乌古斯部塞尔柱人自中亚迁至西亚,同当地波斯人结合。

14/8/20 大遼(916年-1125年,長達210年),又稱契丹國,契丹源于东胡鲜卑,唐代末年,契丹贵族首领耶律阿保机乘机建立了与五代和北宋相始终的辽朝。全盛時期疆域東到日本海,西至阿爾泰山,北到額爾古納河、大興安嶺一帶,南到河北省南部的白溝河。遼太宗協助石敬塘攻滅後唐,契丹國獲得燕雲十六州後,為了統治當地漢族,遼太宗採取「因俗而治」的統治方式,“以国制治契丹,以汉制待汉人”,南北兩面官的兩院制。契丹族本是遊牧民族,遼朝皇帝使農牧業共同發展繁榮。

由於金帳汗國自13世紀至15世紀長期是歐洲的霸主,而蒙古人稱中國北方為契丹,後該詞泛指中國,歐洲人深感金帳汗國的強大,所以在此期間興起的斯拉夫語族和突厥語族諸民族均以契丹為中原政權的代名詞。現在仍有十幾個國家將中國稱為「契丹」:斯拉夫語國家(俄羅斯、烏克蘭、保加利亞等)稱中國為「kitai」;突厥語國家(中亞各國)稱中國為「Kaitay」、「Kathay」、「Hatay」、「Katay」;西亞國家(伊朗、阿富汗、伊拉克等)稱中國為「Katay」、「Khatay」。英語也有用「Cathay」的雅稱來表示中國的情況,如「Cathay Pacific」(國泰航空,「中國太平洋航空」),而葡萄牙語(Catai)和西班牙語(Catay)亦然。

回紇人亡國時,大批回紇人逃入契丹,因此有契丹半回紇的說法。

14/8/31 唐朝滅亡之後,沙陀人李克用建立後唐。到末帝李從珂繼位時,大將石敬瑭為河東節度使。後來末帝開始對石敬瑭起疑,石敬瑭便舉兵叛變。後唐派兵討伐,石敬瑭被圍,向契丹求援。九月契丹軍南下,擊敗唐軍。石敬瑭在十一月受契丹冊封為大晉皇帝,認契丹主耶律德光為父,自稱兒皇帝,然後向後唐都城洛陽進軍,後唐遂亡。石敬瑭滅後唐後,建立後晉,在938年按約定將燕雲十六州獻給契丹。

燕雲十六州即今北京、天津全境,以及山西、河北北部。燕雲十六州被割讓以後,中原失去了與北方游牧民族之間的天然和人工防線,遼國也開始從單純的游牧民族,過渡為游牧與農耕相交雜的民族。在燕雲十六州,漢族也和契丹族混居,或通婚和漢化。

1368年,燕雲十六州在遊牧民族的統治者統治了四百年之後,明朝洪武元年(1368年)朱元璋遣徐達、常遇春攻克大都,燕雲十六州得以重回漢人手中。

14/8/21 中国古代16个少数民族结局

中国历史上的所有少数民族都是由以下五部分演化而来的

一:匈奴部分:以匈奴为代表

二:东胡部分:以鲜卑、契丹、蒙古为代表

三:突厥部分:以突厥为代表

四:通古斯部分:以滿洲为代表

五:羌藏部分:羌族,吐蕃

古代16个少数民族结局:

匈奴:匈奴人是夏朝的遗民。主体在东汉时期被汉人消灭,剩余部分西逃至欧洲,与马扎尔人融合,构成今天的匈牙利人。

东胡:秦末漢初时被匈奴灭亡。公元前206年,東胡被匈奴冒頓單于擊敗,余部聚居烏桓山(大興安嶺中部)和鮮卑山,形成後來的烏桓族與鮮卑族。

乌桓:袁紹官渡之戰之後敗給曹操,其子袁熙、袁尚投奔烏桓蹋頓。207年,曹操北征烏桓,斬蹋頓諸王,從此烏桓徹底衰落,地位為鮮卑取代。

鲜卑:主体被汉族同化,剩余的演化为柔然。鲜卑族起源于大兴安岭,一个叫嘎仙洞的地方,一开始也分为好几支,后来其中的拓跋部强大统一,建立代国,就是北魏的前身。魏孝文帝改革后整个汉化,是少数民族中最彻底的,以至于隋唐杨李两姓皆有鲜卑血统。

柔然:被突厥击败,分化为室韦(蒙古)和契丹

契丹:建遼,敗於金,主体被女真族和汉族同化,剩余的西逃到中亚,与当地人融合,成为中亚人的一部分。

蒙古:为先秦时东胡的一部分,由鲜卑演化而来,一直生存到现在。柔然被突厥系民族擊敗后,分為南北兩支。柔然的南支逃到遼河上游,成為契丹人的祖先。北支逃到雅布洛諾夫山脈以東、外興安嶺以南的地區,是室韋的祖先。蒙古諸部中,東蒙古來自室韋諸部,是成吉思汗家族的嫡系後裔。宋朝時期,在蒙古高原上的突厥系民族的統治逐漸衰落,東邊的包括成吉思汗祖先的室韋諸部開始西遷至蒙古高原內部的。室韋諸部在突厥語中稱作韃靼。西部蒙古諸部則在同一時期在由突厥或突厥化的部落的基礎上形成。明朝時東、西蒙古分稱為韃靼和瓦剌。

突厥:有可能是匈奴的一个分支,后灭亡了柔然,其自身的主体被回鹘人和汉族人所灭,剩余的向西逃窜,形成了今天的土耳其人。

回鹘:主体由丁零人构成,融入了铁勒和高车人的一部分,在唐朝时期,将突厥主体灭亡。回鹘生存到现在,即使今天的维吾尔族。

女真:来自肃慎,南北朝時期稱“勿吉”(讀音“莫吉”),隋-唐稱“黑水靺鞨”,遼-金時期稱“女真”、“女直”(避遼興宗耶律宗真諱),一直生存到现在,即今天的满族人。

党项:羌族的一部分,是西夏王朝的建立者。后被蒙古人灭亡。

羌:一直生存到今天

氐:匈奴一部分,后被汉族融化。

吐蕃:也就是今天的藏族,是古代羌族的一部分

羯:匈奴的一部分,以農耕為主,信奉“胡天”(祆教)。晉時,羯人石勒建立後趙,為十六國之一。在公元4世纪被汉人冉闵一次性屠杀20万人,导致羯族灭种。

丁零:敕勒,又稱赤勒、鐵勒、高車、丁零。最早生活在貝加爾湖附近,在冒頓單于時臣屬於匈奴。南遷入中原的敕勒被稱為丁零。漢朝擊潰北匈奴之後,敕勒的地域開始南移,與中原的漢人交往。敕勒人在北魏時期大量參加鮮卑人、漢人的戰爭,其中大部和丁零人一起逐漸融入漢族。敕勒中北方的一部臣服突厥汗國,後來成為回紇。

14/8/31 有人說:无论匈奴、鲜卑、柔然、突厥原本都不是民族概念,而是政治集团的概念,他们本身在语言、习俗和基因上都是相通并且一脉相承的。突厥国建国前,突厥人就叫匈奴人,古代游牧民族没有人种概念,讲同一种语言居住在各地的人们,在不同时代都以自己的政权名字自称,突厥人和蒙古人就是这么诞生的,先有突厥国和蒙古国,后有突厥民族和蒙古民族。

14/8/31 有人說:中国人所谓的“蒙古出自东胡室韦”,是出自宋朝学者洪皓犯下的一个低级错误,由于他对地理知识的缺乏,导致了后世中国史学界出现了“蒙古出自东胡室韦”的谬论。室韦和女真仅仅一江之隔,而蒙古在漠北,从《蒙古秘史》第一句,10世纪就在蒙古三河之源的布尔罕山,与室韦隔着几千里。匈奴、鲜卑、柔然都是蒙古种族、蒙古语族,他们称霸草原的时候,室韦还在母系社会。从匈奴、鲜卑、柔然、突厥到蒙古都是一脉相承的,如《北狄与匈奴》中说:“匈奴语言上的通则与蒙古语言上的通则,不相违背。匈奴、突厥、铁勒之俗又与蒙古同。近代学者一致承认柔然使用的语言是蒙古语,突厥语又同柔然语,柔然的部族皆高车,蒙古又是铁勒中土拉河北的部族。这样,从匈奴、鲜卑、丁零、铁勒、高车、柔然、突厥到蒙古,世代相接,世系相衔,是为一脉相联也。”

(.:也可能是遷去後融入,如同北魏鮮卑人入漢。额尔古纳河南岸有疑義嗎?)

匈奴是现代蒙古人和突厥人的共同祖先,匈奴国是蒙古历史上的第一个朝代,蒙古语和突厥语都是同源,底层词汇都是相同的,两种语言分化是西迁后的事情。而西迁前的固有词汇,在当代蒙古语和当代土耳其语、乌兹别克语是共同词汇。古突厥与今天的突厥完全不是一个概念,古突厥的直系就是现在的蒙古人。蒙古人属“留守突厥”,而今天土耳其以及其他的众多突厥人属“西迁突厥”。土耳其人和蒙古人一样,原本也是信奉萨满教的长生天的信徒,后来才皈依了真主,长生天即“蒙哥·腾格里”,蒙古语是“Mongke Tenger”,突厥语是“Mangu Tangri”。蒙古民族以“苍天”为永恒最高神,故谓“长生天”。历史上从蒙古西迁的人几乎全部伊斯兰化,现在意义上的“突厥人”的含义即“来自蒙古草原伊斯兰化的游牧人”。

匈奴语和蒙古语相似度达到90%以上。同时鲜卑语词在《二十四史-》中大量地保存著,和今天蒙古语也几乎一模一样。2006年,法国遗传学家用2300年前的古匈奴贵族尸体与现在蒙古地区的蒙古人群体,以及现代安纳托利亚的土耳其人群体进行的Y染色体、线粒体、常染色体脱氧核糖核酸分析。结果表明,古匈奴和当代蒙古人为延续世系。匈奴国末期被自然灾害、内斗折磨得逐渐衰败,此时四周长期受匈奴欺辱的鲜卑、乌孙、汉朝、丁零、乌桓热火朝天地进行反攻清算,鲜卑成为攻击匈奴的主力。公元46年,由于鲜卑和其他部族长年地进逼,加上内乱不断灾荒不绝,曾经雄踞朔原的北匈奴被迫败退到燕然山(今蒙古国杭爱山)和阿尔泰山地带。其后奄奄一息的北匈奴又屡屡惨败,最后由鲜卑在原来匈奴的地盘上建立了强大的鲜卑国,60万北匈奴成了鲜卑国的主要居民。2007年的另一项的研究中,遗传学者用拓拔鲜卑的mtDNA与匈奴进行对比,结果两者高度吻合,证明匈奴与鲜卑的基因传承关系。

原始突厥是匈奴里的北匈奴一支,居住在贝加尔湖西边,属蒙古利亚类型,这个地方就是苏武牧羊之地,当时看管苏武的匈奴人就是突厥人,贝加尔湖西岸跟西方人居住地很近,当时属于高加索种人的塞种人游牧地区跟此地接壤,所以突厥人在早期就混入高加索血统很正常,但那个时代突厥还是蒙古利亚人血统为主体的人群,包括到后来的阿史那家族以及之后的塞尔柱突厥皇族都是蒙古人种,就是今天蒙古人的长相。12世纪突厥占领波斯后,有大量人口从蒙古本土迁移到波斯。历史上的匈奴国、突厥国、蒙古国同波斯的关系比同中国的关系还要密切,匈奴国、突厥国的领土都是横亘东亚中亚的,当时中亚居民是讲波斯语的粟特人、塞种人等民族,这些民族也农耕民族,有富庶的城市群,匈奴国、突厥国在东部边界打中国,在西部边界跟波斯语民族常年战争,并且匈奴国经常直接管理中亚的波斯语城邦。而突厥时代则更直接,则直接鸠占鹊巢的抢夺了波斯语民族在中亚的城市,进而中亚的突厥融入了波斯血统成为欧亚混血的伊斯兰人群,所以波斯史书关于匈奴突厥的记载比中国历史更详细。

14/8/31 蒙古族始源于大约公元7世纪的唐朝望建河(今额尔古纳河南岸)的一个部落,与中国北方的东胡、鲜卑、契丹、室韦有密切的渊源关系。公元840年,回鹘汗国崩溃后,这个部落的大部分向西迁移至不儿罕山(今蒙古大肯特山)一带,发展繁衍为许多部落,各有名号。辽金时期,多以“鞑靼”或“阻卜”泛称蒙古草原各部。公元12世纪,蒙古部首领铁木真,连续击败蒙古纷争部落,统一蒙古。1206年,铁木真在斡难河畔举行大聚会,建大蒙古国。铁木真被推戴为蒙古大汗,号成吉思汗。于是“蒙古”开始成为民族的族称。

14/8/31 有人說:构成蒙古族基础的原蒙古人可以通过室韦、鞑靼追溯到鲜卑、东胡,大体上属于蒙古人种,而蒙古人种大约在五万年前经东南亚进入中国逐渐分布于蒙古草原和附近地区,相当一部分蒙古族特别是成吉思汗家族可以由突厥追溯到匈奴、斯基泰,大体上源于印欧人,而印欧人种大约四千年前开始陆续进入东亚。蒙古族狼图腾与天崇拜、游牧传统及相应的文化来源于突厥、匈奴,其鹿图腾与萨满教、定居文化传统来源于室韦、鲜卑或东胡。其语言亦是由通古斯语与突厥语混合而成。简言之,人类走出非洲之后分别从喜马拉雅山脉南侧和北侧进入东亚,从南方进入的一支称之为蒙古人种,发明了定居农业生活方式,从北方进入的称之为印欧人种,形成了游牧生活方式,二者在蒙古草原相遇,孕育了匈奴、突厥、蒙古等民族。

14/8/31 唐高祖李渊父系的七世祖名叫李暠,就是晋末张掖地区(月氏故地)西凉国的凉武昭王,典型的秃发(拓拔)鲜卑,后为南匈奴单于沮渠蒙逊吞并。《魏书·列传》记载,西凉灭后李暠的后裔李翻投奔了阿尔泰山的柔然。李翻的儿子后来投奔了拓跋北魏,为“镇西大将军”。唐高祖李渊的祖父名叫李虎是代北武川(今内蒙古、武川县)人,是西魏(鲜卑)“八柱国”之一,另有“唐国公”称号。“八柱国”(八位柱國大將軍)与后世努尔哈赤的“八和硕”的涵义一样。鲜卑和匈奴一样,是蒙古种族、蒙古语族。李世民的母系同样是鲜卑人,从李虎娶妻“独孤氏”(西魏鲜卑皇族)。李渊的皇后即李世民的生母也来自鲜卑,史称“窦皇后”。李世民也娶妻鲜卑,称“长孙氏”,唐朝皇室难觅一丝汉民族血缘成份。

李世民策划宫廷政变,杀了他的哥哥太子李建成,夺得皇位,史称“玄武门事变”,参与事变的五个主谋人物的姓名,也明白地显示出民族背景:

其一曰“长孙无忌”,即“诸申 无者”,此人祖先是后魏献帝之兄,与李世民祖先一样世袭“柱国”称号,原姓拓拔,后改姓长孙。长孙无忌是唐太宗长孙皇后之兄。

其二曰“房玄龄”,即“兀颜 龄”,此人祖先是后魏镇远将军,与长孙皇后是同宗关系。

其三曰“尉迟敬德”,即“兀者 契丹”,原为突厥一骁将,善骑射,后来归降了李世民,成心腹骁将。

其四曰“屈突通”,即“啜 鞑靼”(啜,蒙古语箭的读音,一种贵族称号),原为突厥大将,以后归降李世民,以勇武著称。

其五曰“秦叔宝”,即“秦 鲜卑”,此人悍勇异常,自称“不习文法”,可能一个汉字也不识,一句汉语也不懂。

这些人显然都说突厥语,有此背景怎么可能说汉语呢?李世民不说突厥语又如何谋划政变?难道用手势交流或者请人居中翻译?

为唐太宗征东又征西的大将,他们的姓名也清楚地显示出民族背景:

薛仁贵,即“息慎 贵”。“贵”是蒙古语“高娃”(玉)的汉字拟音。

程知节,即“程 女直”(此人又名程咬金)。

阿史那 社尔,他是突厥处罗(敕勒)可汗之子。“社尔”可能是“设”的异写,一种贵族称号。

阿史那 弥射,他是突厥室点密可汗五代孙。

契苾何力,即“鲜卑 斛律”,原是突厥铁勒部一酋长。“斛律”是一种军功贵族称号。

思摩,即“石抹”,他与突厥颉利可汗是宗亲,后归降李世民。

唐太宗说什么语言,还可以从他的坐骑称呼中看出来,即“昭陵六骏”。六块石板浮雕,纪念唐太宗生前骑乘过的六匹战马。唐太宗都用阿尔泰语为他的战马命名:一曰“飒露紫”,二曰“拳毛騧”,三曰“青骓”,四曰“什伐赤”,五曰“特勒骠”,六曰“白蹄乌”。“飒露”可能是“敕勒”的异写,本义是黄色;“拳毛騧”中的“拳毛”可能是族名“且末”的异写;“青骓”也就是“天之马”,阿尔泰语中的青就指天。“什伐赤”中的“什伐”可能是突厥语“箭”的汉字注音,一种军事贵族称号,“赤”蒙古语是人的意思;“特勒骠”中的“特勒”是“达喇”的异写,女直语是大海的意思;“白蹄乌”中的“白蹄”可能是古代突厥语bota的汉字拟音,意思是勇士。如果唐太宗不说古代阿尔泰语,就不可能有这种奇怪的马名。

正因为唐朝皇帝是游牧民族血统,他们才会以极开放的心态面对中亚游牧民族国家,他们的眼光才不会局限于中原,有兴趣去开拓广阔的东北和西北地区,那里自古就是阿尔泰游牧民族的活动区域。唐朝与北方游牧民族交往的那种深度和广度是汉民族创建的朝代从未有过的。统治者的血缘必然对他们的国策产生影响,而正是唐代开放大气的深层原因。

(.:看到網上的暗示網文,就往這方向想,接著,就找到這文了。)

安史之乱的始作俑者,安禄山是突厥与粟特的混血儿,他儿时玩伴也是他日后的副手史思明也是突厥人,他们是同部族的老乡。史思明本姓阿史那(突厥国皇族),他原名是阿史那·崒干。史书记载他身形消瘦,皮肤光滑,脾气暴躁。

14/8/31 有人說:戎狄就是蒙古人的祖先,也是匈奴的前身,蒙古是匈奴的后代,一脉相承。《吕氏春秋审为篇》“狄人、猃狁,今日匈奴。”《晋书北狄传》“匈奴之类,总谓之北狄。……夏曰獯鬻,殷曰鬼方,周曰猃狁,汉曰匈奴。”

黄帝本名“轩辕”,先秦古籍中匈奴被记作“猃狁”,“轩辕”与“猃狁”读音相同,是同一个族名的异写,黄帝与匈奴实属同类,轩辕黄帝就是4000年前的忽必烈,南下征服中原建立王朝。《史记》中清楚地记载黄帝部族是入侵中原的游牧民族,如《史记·五帝本纪》:“(黄帝)邑于涿鹿之阿,迁徙往来无常处,以师兵为营韂。”这是游牧民族居无常处,迁徙为生的真实写照。游牧民族首领轩辕黄帝是戎狄(现在蒙古人、满洲人、突厥人的祖先)南下的一个分支,黄帝率兵由北方南下,逐鹿中原,黄帝部族与炎帝部族打败蚩尤,是典型的游牧民族对南方的征服战,与后世的鲜卑突厥结盟建立唐朝、满洲蒙古结盟建立清朝一样。

14/9/1 我们的祖先驯化马的时间距今大约四、五千年,即新石器时代晚期。古籍上说:“自轩辕以来,服牛乘马。”轩辕即中原各族的共同祖先黄帝(前2717-前2599年),服牛乘马即驯服乘坐牛马的意思,也就是说,从黄帝以来才有了六畜之一的家马,供人役使。

商代(约前17世纪—前11世纪 )后期的几个著名遗迹里发现了大量的马车坑、马殉葬坑等。但是,在晚商之前的考古挖掘中,却极少看到马的踪迹。换句话说,中国的马匹驯化技能似乎是在商代后期才突然开窍,然后极其突兀地兴盛起来。没有铺垫,也找不到过渡环节,骏马们就这么突然之间横空出世,踏入中华民族的世界。

(.:所以,應是從歐亞大草原傳進來的。)

周朝(公元前1059-前255年)时期,对马的认识和驯养已经有了相当深入的把握,朝廷还专门为马盖马厩,设官职,配人员,负责马的放牧、饲养、调教、乘御、保健、繁殖,形成了较为完整的马政制度;与此同时,对马的选种、长势、鉴别(相马)、管理、疾病防治等也积累了丰富的经验。

14/9/4 東胡是一個古老的游牧為主的民族,早在商初東胡就活動在商王朝的北方。《晉書》記載:曾在晉代受封為「鮮卑都督」的慕容廆,「昌黎棘城鮮卑人也。其先有熊氏之苗裔,世居北夷,號曰東胡。」有熊氏,就是黃帝部落。

春秋時期,東胡居住在燕國北部,《史記·匈奴列傳》記載「燕北有東胡、山戎」。戰國時期,東胡居住在燕國和趙國北部,這個時期東胡最為強盛,號稱「控弦之士二十萬」,曾多次南下侵入中原。後被燕將秦開擊敗。

秦漢之際,東胡逐漸衰落。公元前206年,東胡被匈奴冒頓單于擊敗,餘部聚居烏桓山和鮮卑山,形成後來的烏桓族與鮮卑族。從此東胡的名字從歷史上消失。

14/9/4「阿爾泰語系」主要有突厥語族、蒙古語族和通古斯語族(含滿語)三個分支。三個語族在以下方面有共同特征︰元音和諧,輔音和諧,使用後加成分,是粘著語,有同源詞和類似的語法成分。這是把三個語族合稱阿爾泰語系的依據。但是,三個語族的同源詞太少,連數詞(如一、二、三)、日、月、眼、狼這樣的基本詞匯都截然不同,通過印歐語系和漢藏語系的情形可以知道,阿爾秦語系不能成立,它們之間的共性可能是借詞造成的。兩種觀點都有支持者。

(.:合理的解釋是,來自不同孤立的部落,在人類演化中,相當早就分歧了,有可能是不同的來源。但在遊牧民族的大範圍遊牧區域內,互相交流感染,在語言上層結構上趨於一致。所以越抽像的越一致。遊牧民族不易積累高深文化與制度,所以大量借用,自身文化有限,自然不會強烈排斥其他語言與文化。稱謂代名詞(你我他)來說,是語法的一部分,自然,引用的機率非常大,所以,三語類似且語法相同是不足為奇。突厥是北匈奴的一支,但匈奴是政權名稱,北匈奴的人種可能與南匈奴不同,語言可能也不同,只是生活方式相同,也為匈奴所統治。蒙古與突厥的情形也相似。)

14/9/4 夏、商、周、秦四個朝代統治部落的語言,統統都與北方民族語言有關。

像toprak、tengri、alin的多音節字,縮減為單音節的“土”、“天”、“嶺”,就是阿爾泰語式的中原古代語言,朝藏緬語式的北方漢語的轉型過程。這個轉型期可能經歷了夏、商兩代,但在象形文字已經創立時,漢語的基本形態一定穩定了;如果那時中原地區還在使用多音節語言的話,中國文字是會走上拼音文字的道路的。以單音節字素為特徵的“漢語”,可能就是先秦的“雅言”。而漢語里的許多的同義詞,又都是各種古代部落語言的沉澱。以現代語言學分類來看,這些古代中原部落應該分別隸屬于今天語言學分類的突厥、蒙古、通古斯語族。當然,這三大語族也是融合而成的,更多的古代部落語言是被兼並了或湮滅了。中國第一部字典《爾雅》,做的就是“搶救瀕危語言”的工作,它把這些部落語言的語詞紀錄下來了,不過往往只記了一個音節。

(.:也有可能,長江流域以北實際上都使用中原古代語言,而在中原文明發展後,出現了漢字與漢語,阿爾泰語 & 吳語就成北方與南方的遺留語言。)

(.:這是否也說明了秦始皇為何要焚書坑儒。)

中原古代語言是“阿爾泰諸語”,也是有根據的。“夏歷”是在夏代制訂的,“夏部落”是中原部落聯盟的盟首。夏歷十二生肖的“申酉戌亥”四字中的“申”和“亥”二字,就是蒙古語的“猴”字sam和“豬”字gehai;因此,發明夏歷的那個部落是說蒙古語的。《史記正義》和《史記索隱》又都注釋,“虞舜”的母親是叫“握登”的,“握登”就是蒙古語里的“夫人”一字“合敦”,這又再次證明夏部落是說蒙古語的。

再來看商部落的人名,宋國國君是商紂王的後代,宋國亡國之君叫“頭曼”,與匈奴單于“頭曼”同名。“頭曼”(tuman)是滿語和蒙語中的“萬”字,漢語的“萬”(音man)是tuman的縮音。Tuman也是部落名,俄羅斯境內有個共和國叫“圖曼”,過去也譯作“土文”。族名常轉化成姓氏、人名、稱號或地名,匈牙利有Tuman氏;突厥人有“土們可汗”,中朝邊界有“圖們江”。商部落與北方民族的同源的證據還不勝枚舉,顧頡剛先生早就說它是“鳥夷”,看來它是一個崇奉“鳥圖騰”的通古斯部落。

周部落的情況也一樣,它的許多統治人物都有著蒙古或女真人名的。例如,“納蘭胡”(Naranhuu)是非常普通的蒙古人名,意思是“太陽之子”。《史記‧周本紀》有一個著名的諫臣“芮良夫”,“芮讀“納”(na),“芮良夫”就是“納蘭胡”。又如,武王伐紂時的“師尚父”,勸阻穆王伐犬戎的諫臣“謀父”。

至于秦部落是戎狄,則是更明顯的事實,秦部落也是鳥圖騰部落。秦始皇叫“贏政”,雍正叫“胤”,我想這兩個名字就是蒙古人名“按陳”,或女真人名“按春”。又如,商鞅在秦國改革政事很有成就,被封為“大良造”。“大良”就是“達賴─恩”(dalain),就是蒙古語“大海”的形容詞,商鞅被封作了“大海般的官”,地位實在太高了。

(.:詞用單音節發音是不合乎邏輯的,因為遠古沒有文字,完全是用語言來溝通,所以必然要避免同音字,當最基本詞彙用完單音節後,自然而然,會開始用多音節來發音。這段話讓人豁然開朗,中國人發明了漢字後,將多音節又轉化成單音節。而中原民族由遊牧民族轉化成農耕民族後,開始發展文字。可說,周朝開始、漢朝是高峰,中原文明開始與北方遊牧文明分支發展。)

14/9/4 [內蒙古師範大學 著名蒙古族語言學家 芒‧牧林]中華民族有著共同的祖先“犬鹿氏”或“鹿犬氏”,約在1.5萬年前生活在今內蒙古東部的扎賚諾爾地區和黑龍江省的齊齊哈爾地區。

距今約1.5萬年前的“扎賚諾爾人”是今天亞細亞地區80%以上蒙古人種(黃種人)的原始遠祖。那個時期形成的兩個血緣家族群體,一支生息繁衍在黑龍江中游和松花江上游地區(以“閻家崗遺址”、“昂昂溪大興屯遺址”為代表),他們把狗馴化成人類的最早家畜,即“養犬者”;另一支生息繁衍在山嶺和森林地區(以“蘑菇山遺址”、“嘎仙洞遺址”為代表),他們把鹿馴化成家畜,即“養鹿者”。經過幾千年的進化,“養犬者”和“養鹿者”這兩個族群成為相互通婚的聯姻群體——“犬鹿氏”。“犬鹿氏”經歷3次大規模的遷徙、繁衍和融合,最後形成近百個民族,遍布亞洲各地。

在距今約1.35萬年前的大遷徙中,“犬鹿氏”中一支沿鄂霍次克海經白令海峽抵達美洲大陸北部,成為印第安人的祖先。據地質資料證明,當時環太平洋的海平面比現在高出300多米,亞、美大陸是彼此相連的兩個板塊,這次伴隨人類遷徙的家畜是犬和鹿。美國學者雷納多爾對美洲狗頭骨化石進行了DNA檢測,結論是狗大約在1.2萬年前從亞洲遷到美洲的,其恰好和印第安人從亞洲遷到美洲的時間相吻合。芒‧牧林的推斷和雷納多爾的檢測,均被一個印第安人的墓志銘所證實,這塊出土石碑上鐫刻的動物就是犬和鹿。另外還有幾支分別遷徙到現在的北極、日本、朝鮮等地。

約在1萬年前,“犬鹿氏”開始向東、西、南3個方向進行第二次大遷徙。一支沿松花江流域和黑龍江上游南下.到達東北平原和遼東半島,成為肅慎人和朝鮮人的祖先;一支從海拉爾地區沿伊敏河流域、嫩江流域和大興安嶺東麓南下到達遼河流域,成為殷契、東胡、鮮卑人的祖先;一支從額爾古納河流域向西進發,沿克魯倫河逆流而上到達鄂嫩河流域,成為乞顏和韃靼人的祖先。

距今約8000至5000年前,先期到達金思台、遼河流域及遼東半島的“犬鹿氏”群體,分5路向西、北、東、南和中原地區進發,歷經2000余年的大遷徙活動,遍布中國各地的“犬鹿氏”群體在母系氏族社會的繁榮階段,分別形成各具文化特色的氏族和部落,在東北平原、黃河流域、長江流域及東南沿海、西南長江上游地區,分別形成以神話傳說為標志、以不同名稱出現在史前時代歷史舞台上的氏族部落集團。

“犬鹿氏”經歷3次大遷徙後又出現3次大融合。約在4500年前,炎帝與蚩尤、黃帝與蚩尤、炎帝與黃帝之間的大規模部落戰爭,導致黃河流域“犬鹿氏”後裔的第一次大融合。

夏、商、周時期,在中原地區由奴隸制轉入封建制,使分散各地自行發展的“犬鹿氏”後裔實現第二次大融合,“華夏民族”在這次大融合中形成。據芒‧牧林考證,夏、商、周時期的主體民族及周邊地區的民族名稱,仍然是“犬鹿”的讀音變體或假借字記錄。

自公元前200年起,相繼建立起獨立政權的匈奴、鮮卑、拓跋、柔然、高昌、突厥、吐谷渾、渤海、回鶻、契丹、女真等北方游牧民族與以漢族為主體的中原政權先後對峙共處。匈奴、鮮卑、烏桓、女真、契丹等民族南遷,形成“犬鹿氏”後裔的第三次大融合。

芒‧牧林在其論文《試探漢藏——阿爾泰語系親緣關系》中指出,約在公元前5000年左右逐漸形成長城以北蒙古高原、東北亞“阿爾泰語系”的諸語族語言群體以及長城以南“漢藏語系”的語族語言。他通過《M‧斯瓦迪士修正反詞表》對漢、蒙古、滿、藏、突厥5種語言2000多條音近義同的諧音詞的讀音進行比較考查,驚奇地發現漢蒙、漢滿、蒙滿之間的同源比例均在80%以上,尤其是漢蒙語之間的同源比例競高達94%。這幾種語言有著嚴整的語音對應規律,對應詞大都出自秦漢以前的典籍、文獻,構語規則和語法都有相同或相似的痕跡。從而芒‧牧林推斷這兩大語系的共同“母語”是“犬鹿氏”3次大遷徙前蒙古人種語言體系。諸如“犬”的56種變體、“鹿”的26種變體都是因時、因地、因族而產生的同源詞族。

(.:用犬和鹿的語音來推族群發展史是有問題的,因為犬和鹿是“犬鹿氏”發明的,自然引用民族會同時引用其名,自然,音是類似的。只能從中追出犬與鹿的的推廣路跡。)

(.:語言是歷史的遺跡。人類是從採果打獵走向農耕,而遊牧是比採擷打獵要先進。依最新的資料,整個中國的原始來源追溯都朝這段話的方向前進。如果是這樣的,則匈奴與東胡就都不是從夏族溢出的,而是正好相反。)

(Q:1.為何是起源於那個地方?2. 為何其他地方沒有產生類似的力量?3.為何是鹿而不是羊?)

(.: 可能的原因就是相對優勢,那個時代,人類都是打獵採果維生,有了馴化了狼的狗的幫忙及馴鹿的穩定食物供給及坐騎與載重,這族群的力量就明顯優於其他族群,這指族群的人口、營養、武力、運動力,這些因素可保證相對超大族群的出現,以這裡為中心,開始出征與擴張。而這個區域是馴鹿生存區域的最南邊。馴鹿需要人類供給鹽及加以保護,而形成共生體系。此外,這區域的漁產也很豐富。進入中原的幾支最後轉成農耕民族,開始異化。)

(.:在極端氣候的近北極圈,動物為了生存,會產生共生的需求,所以,此處的動物易被人馴化。所以,狼在這個地方為人馴化為狗。鹿在這個地方為人馴化為馴鹿。馬也是在這緯度為人所馴化。)

現今地球上所有狗的祖先,全都可以追溯到最初被人類馴養的五隻母狼。而這五隻1萬4千年前的母狼所在地,被確定為東亞,因為東亞犬的基因種類最豐富。

14/9/4 扎赉(ㄌㄞˋ)诺尔位于内蒙古呼伦贝尔高原城市满洲里市以东29公里处,它的东、南、北部是海拉尔河套平原,西部是气势磅礴的高尔真山丘陵,南滨碧波荡漾的呼伦湖。距今约11000多年前,就已经有人类在这一带劳动、生息、繁衍。在地下12.9米深的地层中,发现了箭头、圆头刮削器、石叶、石片、石核、野牛、马、鹿、羚羊等化石。制陶术的发明,是“扎赉诺尔人”处于新石器时代的重要标志之一,他们把一团粘土做成陶坯,然后再用火烧。陶器的出现便利于储存液体,并且使他们有了煮熟食物的器具。

14/9/4 2005年7月份由中科院昆明動物所的宿兵教授聯合復旦大學金力教授等人的研究指出,東亞現代人源於東非,距今約1萬8千年前從南亞由南向北進入中國。宿兵等人研究了12127個男性個體的Y染色體基因差異,這12127個樣本包含了中國人的所有基因類型,研究發現所有中國人都源於東非,而且基因類型的豐富程度由南向北呈現嚴格遞減,這說明北方的中國人祖源一定來自南方。

(.:這有一點問題,不少的現代的南方人是由北方遷移過來的。雲南更是明顯,各朝都有人從北方遷去。如何確認被採樣人的祖先是一大挑戰。)

(.:這個推論還是有問題,歷史上,一波波的北方民族往南方移動,自然,南方的基因類型比較豐富。)

毫無疑問,這一研究成果顛覆了一個20世紀的神話——“北京原人”是中國人的遠祖。中國大地上的確出現過從“元謀人”、“藍田人”到“北京人”、“丁村人”等等一系列古人類,但是,根據基因科學的研究結果,他們卻不是中國人的先祖,那他們哪裡去了?實際上,現代人是單一的物種,即使不同人種之間也沒有任何生育障礙,而各地發現的猿人之間卻差異卻很大,屬於不同的物種,並沒有都進化成為現代人。只有東非的猿人走上了向現代人進化的道路。所以,北京古猿人不可能成為我們的祖先。宿兵在查閱中國現有化石的年代以後,發現了一個不容忽視的斷層。這個斷層從大約10萬年前至4萬年前,沒有任何人類化石出土。據推測,生活於東亞的直立人和早期智人(Homo Sapiens)在最近一次的冰川時期,由於惡劣的氣候而絕滅。取而代之的是從非洲不遠萬里遷徙而來的現代人種。

“非洲移民”可能首先定居在气候较为温暖的东南亚地区,而后随着冰川的逐渐消融,开始向北扩张。地质学的研究显示,第四纪最后一次冰川于大约7万5千年开始融化,逐渐向北退缩,于1万5千年左右全部消融。

人類基因研究揭示,所有現代人類都有著一個共同的祖先——一個距今約20萬年前生活在東非大峽谷東側的猿人“夏娃”,“夏娃”的後代們在東非的“伊甸園”裡安居樂業了14萬年之久,到6萬年前,一支大約有600名育齡女性的“小分隊”走出非洲,他們就是現今地球上除非洲人之外其他所有人類的祖先。

但是,“北上圖”所依據的語言學材料,或者竟可以做成另外一種解釋—— 漢語和阿爾泰系語言的可比性,完全可以不必來自“南下者”的“傳入”,完全可以是“北上者”從南邊帶到北邊去的。黃帝部落和炎帝部落在傳說中是來自青海的河湟地帶的,這是符合“北上圖”的。

汉语族和藏缅语族共享东亚人群特有的一些Y染色体单倍型,可能具有共同起源。根据遗传学数据推算的共同祖先距今约20,000-40,000年前。位于黄河中上游东亚最早的新石器文化的代表-仰韶文化的发祥地可能是汉藏语系人群的起源地。汉语族和藏缅语族的分衍发生于约6,000年前。藏缅语族的祖先由黄河中上游向西而后向南迁徙,通过藏彝走廊进入西藏,而后进一步扩散到喜玛拉雅南麓(印度东北部等地区)和我国云南省。并且,研究还发现,藏族在历史上同中亚人群有密切的联系,是一个多起源的人群。

13/7/12 长期以来,因受中原正朔论的影响,中华炎黄始祖岂(豈)与辽土有关?但随着国内考古调查的日益深入,“黄帝生于辽河边”的说法不胫而走,牛河梁坛庙冢的发现,更为此说增添了极具分量的砝码。牛河梁遗址的坛、庙、冢群的发现,代表了我国北方地区史前文化发展的最高水平。其社会发展阶段已向前跨进了一大步,从这里我们看到了中华五千年文明的曙光!红山文化的时空框架与黄帝族在北方活动的历史记录最为吻合。近年,有史家依据红山文化等考古新发现,注意到黄帝族在北方地区的活动。他们认为,黄帝族并非起源陕甘或中原,本是燕山以北地区土生土长的一个部族。黄帝族当时拥有一种人见人畏的利器:弓箭。在那个时代,弓箭属于先进的“大规模杀伤性武器”。石镞是北方游牧民族的一种特有的石器。所谓石镞,即“石质箭头”,在中原仰韶文化的半坡,庙底沟类型的遗存中,这种细石镞是少见或不见的。而在辽西、内蒙红山文化的遗存中,石镞却大量出现,这不应是一件偶然的事情。所以,黄帝族文化应该是在红山文化的分布区域间。其地理位置,就是在华北平原、东北平原、蒙古高原的过渡地带。文献中的记载与考古文化遗存相吻合,就已清楚地说明了这一点。就目前的发现来说,红山文化的发展水平,绝不低于仰韶文化,甚至还“领先一步”!

在牛河梁一座形如后世帝陵的积石大墓中,一位手握玉龟的老人遗骨不断引发后人猜想。为何这具遗骨体现出的所有特征均与传说中的黄帝神貌暗合?史有确载的最早接触黄帝之人,是伐纣灭商的周武王。但周武王见到的不是黄帝,而是黄帝的后裔。《礼记·乐记》中有这样一句话:“武王克殷及商,未及下车而封黄帝之后于蓟。”蓟地在今燕山南麓,现长城脚下。牛河梁遗址共发掘墓葬61座,有随葬品的墓葬31座,其中只随葬玉器的26座,占有随葬品墓葬的83.9%。黄帝部族以云为图腾,神秘老人胸前摆放的勾云形玉佩,被考古学家形象地喻为他生前君临天下的“权杖”!在原始社会,部族首领多为通神的“大巫”,操掌生杀大权,可谓一言九鼎。黄帝号轩辕,郭沫若先生考证轩辕即天鼋。早期的甲骨文中,黄字就是乌龟的形状。黄字中间的“由”就是龟壳,下边的两点就是龟的两只后腿。

1971年5月,内蒙古赤峰市翁牛特旗三星他拉村在北山植树时,意外掘出一件大型碧玉雕龙。从此,人们开始意识到,中国玉雕艺术的源头可能发生在红山文化时代的西辽河流域。一系列考古发现揭示,西辽河流域是中国最早出现龙崇拜的地区,中华民族崇龙的习俗,应该追溯到红山诸文化。龙与凤同时作为祭祀象征出现在红山文化牛河梁史前遗址中,也标志着辽河流域是龙凤文化的起源地之一。

(注:韓國就是受到紅山考古的發現大作文章。中國歷史就是這麼迷人,中華民族越來越精彩了。科學沒有正朔,只有真相,在國際場合,立論一定要有講科學,立於科學證據。中國要以現在的版圖與人民組成寫新時代包容性更強的中國史,這個傘一定要撐的夠大)

14/9/4 简言之,黄帝部落由位于辽河上源的辽西、赤峰一带出发南下,而起源于陕西关中平原的炎帝部落由渭河、汾河北上,两大部落碰撞、交会于河北张家口地区,通过战争、联姻,奠定了今天的华夏民族!黄帝族所在的红山文化区生产一种典型的“龙鳞纹彩陶罐”,而炎帝部落所处的仰韶文化区则生产代表性的“玫瑰花卉图案彩陶盆”,中华民族的“华”就是由炎帝部落仰韶文化的“花”而来,中华民族所尊崇的“龙”,就是由黄帝部落红山文化的“龙”而来。以牛河梁为代表的红山文化区,最具代表性的出土器物是玉猪龙、玉雕龙、勾云形玉佩、玉玦。

14/9/5 天,中華文化信仰體系的一個核心,狹義僅指與地相對的天;廣義的天,即道、太一、大自然、天然宇宙。天有神格化、人格化的概念,指的是最高之神,稱為皇天、昊天、天皇大帝、皇天上帝、昊天上帝等,即道教和民間信仰中的玉皇上帝(玉皇大帝);又稱為蒼天、上天、上蒼、老天、老天爺等。實際應用的例子有「天意」、「蒼天在上」、「老天有眼」、「奉天承運」、「天譴」、「天生我材必有用」、「我的天啊!」等。

騰格里(古突厥文: Tengri),是古代阿爾泰語系一些游牧民族對於天的稱呼,是薩滿教騰格里信仰的中心神靈。在中國古代典籍中,「騰格里」一詞最早出於匈奴,寫作「撐犁」,其後,鮮卑、柔然、突厥以至蒙古等草原民族均繼承了騰格里信仰。與突厥同族的敕勒發展出了「蒼天」(Koke Tengri)的概念,而蒙古人將騰格里稱為「Mongke Tengri」,漢語譯作長生天,作為最高信仰。

(.:漢語的天就是 Tengri 單音節的縮讀。)

14/9/5 华夏这词最早是从华胥国来的而伏羲的母族就是从华胥国来的,伏羲的时代汉族与许多少数民族的祖先还没分化因为大家都有伏羲的传说。伏羲自古以來被奉為華夏文明的人文始祖,伏羲是三皇之一,以「龍」為圖騰,上古東夷也把他奉最早的祖先。

約在7000年前至1萬年前,黃河流域中原地區已經出現了農業社會。相傳是神農氏發明耕種的方法,他命百姓把谷種收集,然後播在開墾過的田土上,以後百姓便照這方法耕植五穀了,神農氏首創木製的耒耜,被認為是農業發明之始。

在炎帝神农氏管治后期,中原各部族互相攻伐,战乱不止。黄帝(前2717-前2599年)便乘时而起,打败不同的部族,其余部族的首领亦纷纷归附,于是形成炎帝、黄帝、蚩尤人鼎足而立的局面。黄帝居中原。炎帝在西方,居太行山以西。蚩尤是九黎君主,居东方。炎帝与蚩尤争夺黄河下游地区,炎帝失败,向北逃走,向黄帝求救。黄帝在三年中与蚩尤打了九仗,都未能获胜。最后黄帝集结在涿鹿上与蚩尤决战, 战斗十分激烈,终于擒杀了蚩尤,获得胜利,统一了中原各部落。建都在涿鹿。战后,黄帝率兵进入九黎地区,随即在泰山之巅,会合天下诸部落,举行了隆重的封禅仪式,告祭天地。早前炎帝不敌蚩尤,与黄帝结盟对抗。蚩尤失败后,炎帝不满黄帝成为天下共主,企图夺回失去的地位,起兵反抗。炎、黄二帝在阪泉展开决战,黄帝取得胜利。从此,黄帝天下共主的地位最终确立。

(.: 史記是公元前100年時西漢司馬遷寫的,而黃帝是公元前2600多年前的人物。這相當是現代人看春秋戰國之人,且欠缺文字記載。不過,這樣的狀況下,雖然有些失實,枝節可能有些加油添醋,但流傳下來的有些是歷史上最重要的事件與人物。)

14/9/5 [周晨] 鄂溫克語言有幾個辭彙的發音和意義與吳方言中幾個辭彙的發音和意義幾乎相同。比如在表示”現在”的意思的時候,發音都為”艾些”。而在表示“全部”意思的時候,蘇州話中的 “夯波浪當”竟然和蒙古語中的發音幾乎可以說一模一樣,而更甚者,在翻閱《華夏探秘》時候看到書中提到古突厥還有姑蘇部落這一說。目前能夠確認與吳方言中對應的基本詞彙數量已經達到約五六十個。吳語和阿爾泰語系語言的關係是多方位的:包括語法、基本詞彙、語音方面都有類似的關係,

[有人說] 在阿尔泰语和汉语未分时时期的一些语言作为方言在汉语人群中保留下来了。

(.:標準答案快要浮現了。)

14/9/7 [朱学渊] 中国历史并不讳言开创华夏的夏、周、秦是戎狄部落,因此中原民族的祖先是北方民族的同类。许多北方民族语言基本词汇也在汉语里有影子,譬如蒙古语“天”是“腾格里”,突厥语“水”是“苏”,女真语“山岭”是“阿林”,“年”是“阿年”,而夏历生肖“申酉戌亥”还是蒙古语的“猴鸡狗猪”,这不仅表明汉语有戎狄语言的底蕴,而且上古中原的语言还可能就是戎狄的语言。

三、四千年前,黄河流域发生了语言的转型,与藏缅语同类的汉语取代了今天被归为“阿尔泰语系”的戎狄语言。之于一些惟信书的人来说,《尚书》、《诗经》、《逸周书》中有蒙古语成分,可能是最信得过的文字证据。

(注:《尚书》是中国最古老的历史书,儒家经典六经之一。)

14/9/8 《震撼:汉字原来是阿尔泰游牧民族发明》

汉字最初表达的的是多音节的古代阿尔泰语。汉字“基因分析”有助于我们揭开华夏文明起源的奥秘,从而描述出真实的华夏文明起源发展史。

首先对两种语言中的基本词汇作一些考察分析:

水 古代突厥语读作“苏乌”suw(西文字母转写)

土 古代突厥语读作“拓”tu

木 古代突厥语读作“莫”mo

石 古代突厥语读作“它斯”tas

儿 古代突厥语读作“乌鲁儿”orul

心 古代突厥语读作“身”siin

阿尔泰语词汇中也有少量是单音节的,但绝大多数是多音节的。古代汉语的演变历程是,首先把这些读音全部继承下来,最后单音节化,以适应单音节汉语的发音习惯。方法很简单,快读即成。有些字原来可能有三个以上音节,但音节有轻重,轻音可以被遗失或忽略,于是变成了单音节。这种读音的演变不会是在短时间里完成的,肯定有一个漫长历史过程,可能持续了数千年之久。

雅言与阿尔泰语有这样一个特点,越古奥的汉字越是对应着阿尔泰语口语中的常用词汇。

先秦时代的“上古音”与隋唐时代的“中古音”相比已经有了许多变化,汉字的读音竟然不停地在演变!如果用汉字的单音节化现象去解释就能说得通,读音游移不定是单音节化过程中必然会出现的现象,因为单音节化是一种约定俗成的过程,多音节的阿尔泰语词汇可以单音节化成许多近似的读音,众多的读音在使用过程中约定俗成地,不知不觉地减少,最后趋于统一。汉字读音之所以会变过不停,就是因为汉字一开始表达的,并不是汉民族固有的单音节语言,它原本表达的是与这种单音节语言截然不同,与这种单音节语言没有任何亲缘关系的古代阿尔泰语的缘故。

汉字原本是匈奴创造出来,原本表达的是多音节的古代阿尔泰语,但最后竟变成了单音节读音,看似不可思议,却是规律使然,其实无可抗拒。

(.:漢字不可能是匈奴造出來的,早期遊牧民族沒有文字。否則岩壁畫上就有字了。)

多音节读音向单音节汉语演变的趋势,从根本上说来是由两大民族先民,双方人口数量决定的。在中国范围内占人口大多数的是汉民族先民,他们说单音节语言,他们虽然不是统治阶级,但人口数量上占有绝对优势,汉字只有单音节化后,才能根植到他们的语言中去,别无选择。“稷”本义指旱地作物粟米,周人祖先以此为名,当属农耕民族。但历史记载和考古事实表明,周人是游牧戎狄出身,与匈奴无异。

(注:后稷,名棄,又稱稷、周棄,姬姓,名棄,出生於稷山(今山西運城稷山縣),被稱之為農稷帝君、稷王(也做稷神或者農稷神),是中國傳統史籍記載的周族姬姓始祖。周人崇后稷為「祖靈」、「稷神」,以郊禮祭祀。)

14/9/8 西藏的原始宗教称为“笨教”,或“黑教”,其实就是萨满教,都以杀生献祭,殉葬,击鼓跳神,符咒祈禳为主要内容。印度佛教进入西藏后产生出藏传佛教,但我们看到萨满教才是藏文化的深层基石,外来的佛教虽然有许多理论优势,但仍然无法动摇萨满教在藏文化中的基础地位,外来佛教是依附在萨满教上发展的。即使藏传佛教中的查玛舞,也与萨满教跳神相似。

14/9/8 《史记 匈奴传》中的“匈奴”是北方游牧民族的一个统称,并非单独指阿尔泰游牧民族某个族类,从记载的族名中可以指认出后来分属于突厥、女直和蒙古的不同游牧部族,几乎囊括了以后将称霸蒙古高原的所有族类,司马迁时代的“匈奴”就像后来的“鞑靼”,“蒙古”一样,只是一个泛指。

商時的鬼方、混夷、葷鬻,周時的獫狁,春秋時的戎、狄,戰國時的胡,都是後世所謂的匈奴。見於中國史籍記載的匈奴最早活動地區在漠南陰山山脈和河套地區。

匈奴语可能比较接近后世蒙古语,其中通古斯份额会远比突厥语多,而匈奴的核心部落可能更偏向通古斯语。匈奴是一个草原军事联盟,古代阿尔泰游牧民族总是通过强强联合来稳固统治地位,匈奴内部尊贵姓氏有“呼衍氏”(兀颜)、须卜氏(鲜卑),地位仅次于匈奴单于本族,单于与这两部族世代通婚,属于“后族”。就是说匈奴国中“国舅”由呼衍,须卜两族担任,就像辽代的“国舅帐”,地位尊贵,仅次于帝族。

匈奴显然不是一个单一的族类,《汉书 西域传》称匈奴是“百蛮之国”。匈奴名下包含了许多操不同方言的游牧部族,他们围绕核心部族结为军事同盟。游牧部族各级首领都由世袭而来,部族之间存在很高的独立性,并且越向外扩展便越松散。

据司马迁记载,其时臣服于冒顿单于的有:月氏、氏、羌、且渠(女直)、浑瘐(呼延)、屈射(女直)、丁零(铁勒)、鬲昆(喀尔喀)、薪犂(耶律),这是一些大部族,大部族之下还有许多小部族。

北方游牧民族从来没有人以“匈奴”自称过。古希腊人古罗马人的记载中,也没有这个称呼,他们记作“浑”hun。古代藏文把匈奴记作hor,两者读音近似,可以互证。“匈奴”名称在《史记》中突然出现。

匈奴习惯以父名为子姓,而姓即是名,他们常常数代同一个名字。

(.:維族也是如此。)

阿尔泰游牧民族先民总是在杀死敌人,获得猎物,掳得对方妇女和财物中赢来快感,匈奴则以血腥杀戮为人生美事。司马迁说,匈奴一见战事就人人兴奋,对于奔赴战场他们是个个雀跃,他们从来不会把出征打仗视为畏途,如果不理解这一点其实就无法真正理解游牧文化。他们认为战死疆场才是人生的最好结局,病死老死于家中才是可耻的事。

游牧帝国的稳固有赖于这种持续不断的征服,倘若停歇,内部便不可避免地要出现互相倾轧,最后导致分裂。掳掠能满足人一时的欲望,但欲望会不断膨胀,满足这种不断膨胀的欲望只能去不断征服,不能让战火熄灭。

蒙古高原确是人类最为严酷的战场,那是人类冷兵器时代的军事圣地,那里有一种奇特的狼性文化,它古老得与人类的进化史相当。那是一片不断出现巴图鲁,不断成就战神的地方。有大大小小的成吉思汗从那片高地上崛起,又从那片高地上南下。有的已经被历史记载下来,更多的没有被记载。在那个严酷环境中锻造出来的游牧军队,便有了无与伦比的战斗力。

从《夏本纪》中我们还可以读出这样的信息:华北平原、徐淮平原已从海中冒出来了。其曰:

“禹行自冀州始……大陆既为,岛夷皮服,夹右碣石,入于海”。

“岛夷卉服,其篚织贝。”

“淮维徐州……大野既都,东原底平,其土填墳,草木渐包。”

华北平原上是“大陆既为”。海退陆成后,那里成为游牧民族争夺的新领地。北方鸟图腾女直部落,即“鸟夷”,穿着兽皮缝制的衣服即“皮服”,正在越海南下,争夺华北大平原。南面,在更为广阔的黄淮平原上,“东原底平”,“草木渐包”,成了游牧民族争夺的对象。这些岛夷也属于鸟夷,即女直系游牧民族。

游牧民族自幼追逐野兽,奔跑出没于草原森林中,使他们骨骼坚硬,体格强壮,高寒地区的风暴雨雪造就了他们顽强不屈的性格,世代狩猎练就了敏锐的听觉和优良的视觉,驯服野马,血腥屠宰之中养成了他们凶残的习性,围捕伏击野兽的中,祖辈传承下来许多诡计,所有这些都为他们在战争中获胜奠定了基础。

游牧社会的特征就是亦军亦民,不管什么部族,他们的社会都以十人长,百人长,千人长,万人长编制组织起来,永远处在一种战斗状态中,战争时他们无需发动,无需后勤辎重,任何时候只要部族首领一声号令,马上就能出征迎战。对北方游牧民族这种特有的社会结构,《史记 匈奴传》有明确记载,我们看到,直到努尔哈赤之时,北方游牧社会的情形仍然是这样的,丝毫没有什么改变,上推一万年,情形就可能如此了,这便是农耕社会与游牧社会的显著区别。

远古时代的阿尔泰游牧民族有二大族群,即鸟图腾的女直部落和狼图腾的突厥部落,他们语言虽属同一语系,但突厥语比女直语带有更浓重的卷舌音。两种语言中大部份词汇读音相同或相似,也有约三分之一词汇不通用,为各自所独有,但他们能互相听懂。

在游牧民族观念里,军事盟主是要经过“库里台”大会公推的,成为盟主的人要对天发誓,郑重地表示今后公正地对待推举他的所有部族首领,公正地分配战利品。这种誓言必然会被郑重地记载下来。

(.:原著《血色曙光——华夏文明与汉字的起源》作者: 徐江伟 。徐江伟的研究完全出于个人的兴趣,经费完全靠自己的积蓄。)

有人說:作者错误在于把汉族的祖先圈定于上古时代的百越先民,但是当时民族没有形成,有的只是部落。至于有关黄帝游牧属性的问题,难道汉族是农耕民族其先民就一定是农耕?现代基因学发现汉族的父系基因相当稳定,如果汉族只是一群农奴,那么作为上层的统治阶级,其拥有的生育权力应该比底层的人多,为何现在看不到基因遗存?

(.:比較可能的是,遠古時,北方與中原是一體的。此時是原始社會,巫靈為部落思想高點,圖騰崇拜是其特徵,所以中國人開始造字時的環境與在北方的阿爾泰語系民族差異不大,所以造成作者判斷是來自阿爾泰語系民族。北方與中原開始分離、分界,是中原走向全面農耕社會之後,與無法耕作的區域有了巨大差別,分出了敵我。當中原地區文明越走越快時,開始與北方遊牧民族越差越大,北方遊牧民族的習俗成為遠古中原生活的寫照,巫靈的文化特別突顯,而巫靈文化的影子自然是充滿漢字中,漢字就是icon,而直接最易引用的就是圖騰,尤其是較抽象的東西。巫靈文化是被儒家文化排斥的、被定為落伍的文明,所以在漢文明下慢慢隱蔽了,但在遊牧民族仍一直信奉不懈,其實是遠古的孑遺,所以,在找漢字的源頭時,就會在中原找不到的狀況下,找到了阿爾泰語系民族。就如西方學者要研究遠古社會,就跑到新幾內亞島內陸研究一樣。舉例:商朝的人皆迷信鬼神,大事小事都要卜问,有些占卜的内容是天气晴雨,有些是农作收成,也有问病痛、求子的,而打猎、作战、祭祀等大事,更是需要卜问了!看看曆書也知一二。)

(.:為了瞭解更遠古的中國,看來要再深入瞭解台灣原住民的生活與歷史。)

(.:遊牧民族要跨越式的強大,前提是要能馴養馬,馴鹿跑到太南邊是活不了的。要注意的是馬被馴養的時間不超過6000年。所以以馬羊為中心的遊牧民族的出現也不會超過6000年。馬的性情神經質、跑得又快,很難馴化。沒有馬就沒有強大的游牧民族(除非靠駱駝、馴鹿。),遊牧民族的強大在於其機動性,沒有馬牧民如河聯絡,如何在大草原上奔馳,如何召集千軍攻擊農耕民族。如果是步兵對步兵,草原部落完全沒優勢。)

(.:神農氏指的是其推動農業的大幅進步,而不是指其發明農耕。也就是說,神農氏這人或這族讓中原民族的農業生產效率大為提高,讓中原文明更快速的前進。而牛馬的畜力的利用,則更加速農耕民族的生產力。很有趣,馬增加遊牧民族的生產力,同時,增快了武力;而牛增加了農耕民族的生產力,增快了文明,也就是智力。)

(有人說: 要知早期 族群未有明顯的我族觀念,通常以社或社群作為彼此認同的單位。)(.:這是可以理解的,交通不便,移動不遠,活動範圍也不大,最大的敵人就是附近的社群。)

(.:想通了,為何中國歷史對此沒有交代呢?只要把時空背景拉到古代就豁然開朗,因為北方游牧民族一直是農耕中原民族的世仇、是敵人、是野蠻民族,幾千年都沒有改變,只有到漢時,終於聚集到一時力量,打了幾回勝仗,但也好景不常。對你的敵人,是無法有任何牽連的,萬一皇帝/朝廷/人民生氣了,就會身家不保的,更重要的是,中國讀書人堅持"漢賊不兩立"的節操,對野蠻民族恨之入骨,不願意為敵宣傳;還有,面對強大的游牧民族的攻擊,如果沒有同仇敵愾的心理建設,是很難抵禦的住的。現在,中國人開始採用中華民族一詞,大家是一家人了,真相就浮現了,原來大家真的是一家人,只是家人中有人以農耕維生了。)

14/9/9 五万年以前,山东省菏泽市境内是个巨大低洼沼泽水域。在漫长岁月中,经西来黄河、东来汶、泗挟带泥沙的填冲,至1.5万年前后,渐渐形成菏泽、雷夏泽、大野泽、孟诸泽和十水水系。约在八千年前后,走下高原的中华先民陆续定居于四泽十水岸边,渔猎、农耕,繁衍生息。菏泽境内古四泽十水岸边现存的三百余处上古先民遗址,满载北辛(裴李岗)、大汶口、龙山、岳石、商周乃至秦汉时不间断的文化内涵,充分证明了四泽十水是中华文明的重要发祥之水。 汉以后,由于黄河的泛淤,四泽十水陆续淤浅;金以后,黄河长期泛淹菏泽之境,境内平均被黄河泥沙覆盖6--8米,四泽十水彻底淤为平地。

大泽本身就是低洼之地,天雨客水多时,则泽域扩大;天旱时,则水域减少。泽中蚌、鱼、薏、藕、菱等动植物,则成为先民的重要生活来源。 泽不同于湖。泽能蓄水,但水又不深,且长满水草,生有万物,是人类生存之所在。

在远古时,以泰山为主体的鲁中山地,曾是大海中的一座岛屿。由于黄河携带的黄土高原的泥沙淤积,在泰山西南逐渐形成了一片广袤的平地旷野,才出现了今天的鲁西南平原,使泰山与大陆相连。

大野泽,是位于黄河下游的一个巨大湖泊。至少在夏代以前,大野泽已经出现。隋唐以前,这个大湖南北三百余里,东西一百余里,从现在的巨野县城北向北一直到现在梁山县北。五代以后,由于黄河屡次决口冲击,湖面被淤积,由南向北逐渐干涸,

尧舜禹某时连续洪涝十三年,豫东、鲁西洪水滔天。尧舜二先祖任命当代治水能手崇伯鲧治理洪水。鲧领导人民把居住点筑高,以避洪水,成了当时人民生存的有效保证。鲧能使人短时避水,而不能治水。于是尧舜就用鲧的儿子禹治水。禹用疏导的办法,“导菏泽,被孟渚”,使“雷夏既泽”、“大野既都”,把一片汪洋又变成四大水泽,人民又开始在泽边、河岸,耕作渔猎。

(.:華北平原主要是黃河的沖積扇,而黃河的泥沙又特別大。所以,讀歷史時,要了解當時的地理可能是與現在不同的。也就是在夏朝以前的中國地理貌像是與現在不同的。)

14/9/9 由于地壳的板块运动,印度板块与亚欧板块碰撞,印度板块插入亚洲大陆板块之下,把青藏高原地块托顶起来,并越抬越高。喜马拉雅山脉是其外缘,隆起程度最大,向东北延伸则呈递减状态。青藏高原为第一台阶,黄土高原、蒙古高原是第二台阶。第一台阶与第二台阶之间落差很大。

(.:這段打醒夢中人,原來 黃土高原與蒙古高原是差不多高的。)

青藏高原正好耸立在北半球的西风带上,西北风随着高原的抬升变得越发强烈,干寒强劲的西北风常年不断地从西伯里亚方向吹来,沿青藏高原北缘向东流去,这种气流成为沙尘的搬运工。中国西北广大范围之内,由于气候干燥,温差又大,地表岩石在结冰和暴晒中热胀冷缩,岩石表面不断剥落,成为细沙粉尘,被强劲的西北风吹起,随风而去,飘落在黄土高原上,上百万年的堆积,终于在高原上堆积出厚厚的黄土层。黄土高原土质疏松细软,适宜草木生长,上古时代黄土高原是森林草原地貌。中国科学院1955年《黄河中游水土保持考察队考察报告》指出:“从残存的原生植被来看,可以肯定,本区在农耕以前,原始植被是属于森林和森林草原。”黄土高原远古自然环境最适合游牧民族生存,最早出现在那里的人类便是阿尔泰游牧民族。

正因为古代亚洲最好的森林草原在黄土高原上,那里必定成为游牧民族争夺的重点,并成为游牧帝国的权力中心。黄土高原与蒙古高原从来就是连成一片的,其间没有天然的屏障,北方游牧民族的南侵掳掠是无穷无尽发生着的。

14/9/9 黄河从远古时代断断续续的内陆河发展成奔腾入海之河。在黄河尚未形成之前的地质时期,黄河穿行在湖泊和盆地之间,并不连续,后来地壳变动,那里的高原湖泊形成向东泻泄的态势,于是黄河逐渐贯通起来,逐渐形成一条入海大河,时间不到一万年。黄河竟这样年轻!

黄河首先在宁夏谷地堆积出第一大平原,就是宁夏黄泛平原。之后北上进入原为湖泊的鄂尔多斯盆地,在盆地边缘成形成一个马蹄形大转弯,故称河套,遇太行山阻挡后黄河又沿山脉走向南下,并与黄河第一大支流渭河汇合后共同沉积出第二大平原渭河平原。渭河平原原是一个嵌入大陆的长条形海湾,海湾很快被黄土填平。由于伏牛山挡住了黄河向南的路,她于是急转东去,黄河的中游结束,进入下游那原本是大海的大平原。黄河中游结束时,河水含泥量已如此之大,黄河水不是在流,而是像泥浆一般沉沉地通体向前推涌,平原地带流速减缓,泥沙会快速沉淀,于是黄河有了惊人的造陆能力。

海退陆成之初,平原上遍布泻湖、沼泽和湿地。南北朝时华北平原上还有130个湖泊。刚刚从海底冒出来的土地盐碱度很高,道路泥泞难行,不适合农耕。最先长出来的是耐碱性强的野草,树木在很长时间里不会出现。这些新土地需要通过千年的雨水冲淋才会逐渐退去盐碱,适宜农耕。最先来到这些新土地上的人必然是游牧民族,游牧民族注定是这些新土地最早的主人。《魏书》记载他们的鲜卑拓跋祖先名叫“推寅”,他带领部众南迁,曰:“南迁大泽,方千余里,厥土昏冥沮如。”就是游牧民族进入黄河沉积平原的影子。

14/9/9 成吉思汗铁木真的父亲也速该抢夺蔑尔乞部首领之弟的新娘。也速该家族从此与蔑尔乞人结仇,日后蔑尔乞人的报复:他们突袭铁木真营地,抢走铁木真新婚妻子孛儿帖,还穷追不舍,他们要铲除铁木真,但铁木真侥幸逃进了不尔罕山(肯特山的一部分)。铁木真的霸业就是从谋划夺回妻子开始的,夺妻之举促成了他的崛起。公元1217年,成吉思汗命大将速不台追剿蔑尔乞人残部,他们的新首领已逃至南俄草原。这就是成吉思汗蒙古人进入欧洲的起因和开始,铁木真青少年时期心灵深处烙下了对蔑尔乞人的仇恨,日后成了欧洲灾难的引子。当蔑尔乞人在西方被完全征服之后,欧洲便暴露在蒙古利箭的射程之内了。

(.:所以可結論為,蒙古高原民族會往西走的開始主原由是 : 為了逃避被敵人殲滅(逃命),或 為了徹底剿滅敵人,以絕後患。)

蔑尔乞是一个古老的族名,《史记·夏本纪》中就出现了,但写作“密竹”。“蔑尔乞”是其蒙古语读音,蒙古语卷舌音特别重,蒙古语中族名发音总会在中间多出一个“儿”(尔)音,密竹就读作“密儿竹”(蔑尔乞),不过是选用了不同汉字来注音这个族名而已。

14/9/9 狼是古代突厥的图腾,他们认为自己的祖先由狼生养,他们是狼种。中国历史上的“犬戎”就是指古代突厥部族。古代突厥人在旗帜上画一个狼头,故称“犬戎”,这个称呼在五帝时代就出现了。“犬”不是狗,“犬”本义就是狼。“犬”是个象形字,这个汉字今天的读音就是从“赤那”缩音而来(“赤那”快读即成犬)。“犬”这个象形字刚造出来时,应读作“赤那”二个音节。突厥先民的另一个特征是崇拜火,认为火能通天与神,他们还有火葬习俗。

“女直”,读作ju zhi,也称为“诸申”,史书又写作“女真”。但满洲人从来不自称女真,只称“女直”。“主儿扯”是蒙古语“女直”的读法,蒙古语发音总会在中间多一个卷舌音“儿”。女直先民的图腾是鸟,他们关于祖先的源出故事有多种版本,但总与鸟有关,是卵生。古书上的“鸟夷”,就是女直先民。女直的另一个特征是猪崇拜,他们认为猪是一种有神力附体的勇猛动物,只要借用猪的神力就可以征服敌人。红山文化中心墓葬中,那个等级身份最高的人,头骨枕有一个二十多公分大的绿色玉鸟,应该是其氏族之图腾。女直这个古老的阿尔泰游牧民族,与华夏文明的关系最为密切了。

女直先民的乌鸦崇拜在汉字中烙下了许多痕迹,甲骨文金文中的“隹”(zhui)出现频率非常高,原本就是指乌鸦。殷人似乎无时无刻不在呼唤他们的始祖乌鸦,他们把人世间旦夕祸福,战争胜败,生老病死都看成与此鸟的喜怒哀乐有关。殷人把占领敌人的土地叫做“進”。这个汉字由表示乌鸦的“隹”和表示脚步的“止”组成,意为是他们的鸟祖在走。殷人认定,出兵掳掠能否成功与他们始祖鸟的意愿有关,甲骨文“獲”造字方式,正是这种奇特观念的写照。

女直先民的生存方式也与野猪关系特别密切,《魏书》提到东北肃慎,说那里的特点是“多猪无牛”。肃慎是女直的一个古老称呼,早在殷商时代就见诸记载了。白山黑水间野猪特别多,但不见有牛,由于野猪特多,以狩猎为生的古代肃慎人很自然就以捕猎野猪为业了。自然界的野猪繁殖能力特别强,可能是女直先民崇拜野猪的原因之一。在远古时代更多地繁殖后代,更快地扩大种群,确是人类的普遍期盼。就这样女直先民把他们的鸟祖崇拜,以及野猪崇拜,还有对蛇的敬畏惧怕结合起来,最后又幻化开去,成就出一种蛇状的会腾飞的龙。

当我们知道红山文化玉猪龙原型就是野猪的时候,华夏文化的史前遗存“冢”的历史内涵就显示出来了。“冢”字的象形会意程度很高,就是一个猪被包砌在一座大墓里面了。“豕”是猪的原始写法。“亥”,“豕”在篆文中原是同一字,古人画的就是一头卧躺着的野猪。古代汉语中的“冢”指有高大封土的坟墓。埋葬在高大陵墓里的当然不是一头真野猪,而是神灵所属,能与天交通,有猪称号的部族首领。对“冢”字的历史内涵作一番抽丝剥茧的工作之后,你将惊讶地发现,被层层包裹于华夏文化里面的——确是一颗游牧文化之蛹!

应知家与冢一样原本都是权力概念,背景都是女直先民的猪崇拜习俗,家字里面为一猪(豕),不是屋里养了一头猪,而是指有猪称号的人,即奴隶主贵族。先秦时代所谓“大夫”是比诸侯低一级的奴隶主贵族,大夫统治的地区叫做“家”,诸侯统治的地区叫做“国”,家与国都是权力概念,辐射的范围有大小而已,这些奴隶主贵族在其封土范围内都享有独立的对所隶属奴隶们的生杀予夺权。

(.:長久以來,就納悶冢、家怎會與豬有關,終於了解了。)

秦二世皇帝就以猪为名,名叫“胡亥”,此“亥”就是猪,此“胡”不会是胡人之胡,应是蒙古语蓝色的读音“呼和”的汉字拟音,意思就是“天猪”,天子是也!周人有猪崇拜习俗是可以肯定的,《周本纪》记载,周人原本居于“豳”(ㄅㄧㄣ),是“豳人”。。“豳”会意字,由两个“豕”组成,此“豳”不是地名,而是他们的习俗。“豳”与“坐”字造字方法相同,都是尊者的意思,只是把“人”换成了表示部族首领的“豕”而已。乃是周人有猪崇拜习俗的生动写照。商人来自东北,从王亥开始,其部落势力向南扩展。“王亥”就是一个“王猪”,即军事联盟的首领,是“王中之王”。这“亥”字的原始读音很可能就是满洲女直语猪的读音“该海”。“三皇五帝”第一人名叫“伏羲”(兀颜),女直语本义就是猪,换言之,华夏文明的“始祖”就是一头野猪!

史前时代阿尔泰游牧民族内部就存在两大部族集团,就是狼图腾的突厥先民和鸟图腾的女直先民,而与华夏文明起源最为密切的是猪崇拜女直先民。我们看到从黄帝到夏商周秦都是女直背景,这也是为什么夏商周秦的创建者都把自己的远古祖先追溯到帝喾的原因,他们确有共同的起源。司马迁《五帝本纪》说:“自黄帝至舜、禹,皆同姓而异其国号”,同姓的根本原因在此。

在华夏文明起源的初期,狼崇拜的突厥总体上处于“戎夷”地位,或者说处于华夏文明核心圈的外围,炎帝虽是突厥先民背景,但此后突厥在中原的活动便沉默下来了。从《史记 秦本纪》可知,秦人与西方的“犬戎”世代为敌、征战不断。所有这些记载表明,古代阿尔泰游牧民族两大部族集团之间曾经有过一种长期对立的状态。

到了汉代末年,情况似乎出现了大逆转,狼突厥重新崛起,他们开始占上风了,最具有标识意义的是女直先民固有的“单于”称号逐渐被突厥先民固有的“可汗”称号所替代。开始是两者通用,如鲜卑拓跋人就是如此,后来单于名号失传了。从拓跋北魏到隋唐再到蒙元,统治者的突厥色彩盖过女直色彩。突厥占上风的状态也沿续千年以上。清王朝的崛起则是女直的复兴和绝响。

14/9/10「甲骨文」,主要指中國商朝晚期王室用於占卜記事而在龜甲或獸骨上契刻的文字,是中國已知最早的成體系的文字形式,它上承原始刻繪符號,下啟青銅銘文,是漢字發展的關鍵形態。甲骨文大約有4500個單字,解讀了三分之一左右。甲骨文使用了象形、指事和會意等漢字造字的方法。

“甲骨文发现地”位于安阳市区西北郊的殷墟,它以小屯村为中心,东西约6公里,南北约5公里,总面积30平方公里左右。洹河南岸的小屯村一带是殷王居住的宫殿区,发掘出宫殿基址数十座,最大的一座面积5000平方米。洹河北部是殷王陵区,先后发掘出十几座大墓、一千多座小墓,以及大批祭祀坑。在宫殿附近发现了两座甲骨文档案库和铸铜、制玉、制骨、烧陶等手工业作坊遗址。殷墟“发掘着一个典型的奴隶社会”。殷商文化具有“都市、文字和青铜器三个要素”。“是一个灿烂的中国文明”。

自1928年殷墟发掘以来,曾多次发现过商代车马坑。1953年在殷墟首次成功清理出商代车子的残迹,搞清了车子的大体结构及部分构件的尺寸。殷墟发现并清理的多座车马坑以及道路遗存,展示了我国古代道路交通的基本雏形,对研究商代社会的阶级、等级关系、亲族制度、埋葬习俗及工艺水平等,都是极重要的研究资料。华夏幅员广袤,畜力车是古代先民陆上最重要的交通工具。古文献中说夏代就发明了车,但是至今未发现夏代车的遗存。殷墟考古发掘的殷代车马坑是华夏考古发现的畜力车最早的实物标本。由此证明,我国是世界上最早发明和使用车的文明古国之一。

1976年春,在宫殿区附近,小屯村北偏西100米处,发掘出中国历史上第一个女将军妇好(死于公元前1200年的左右)的墓。有一片甲骨卜辞上说,妇好在征战羌方时,统帅了13万人的庞大队伍,这是迄今已知商代对外用兵最多的一次。

(.:注意其規模。王室、王城、出兵的規模。)

14/9/10 黄河流域是中国文明起源的中心地区,也是史前文化最为发达的地区之一。黄河中下游地区的新石器遗址分布相当密集,黄土与黄河哺育了史前农业文明,这也是华夏文明起源的根基所在。黄河流域迄今发现的较早的新石器文化,有渭河地区的白家村文化、黄土冲积带的磁山文化、裴李岗文化、北辛文化及后李文化,它们都属比较发达的原始农耕文化。

在河北省徐水南庄头遗址发现了距今约一万年左右的文化遗存,其中包括了若干陶片。南莊頭遺址發現的石磨盤和石磨棒等穀物加工工具,豬、狗等家畜和陶器,將中國農業、家畜飼養和陶器的歷史又提前了一個時期。碳14測定,年代為公元前8500年-前7700年。

(注意:10000年前已有豬、狗。)

磁山文化因70年代河北南部武安磁山遗址的发掘而得名。磁山人制作有质地较粗糙的陶器,使用磨光石器,种植的主要谷物是粟,还饲养有猪、狗、牛、鸡等家畜,生活的年代为距今8000—7500年前。

(注意:沒有羊和馬。)

裴李崗文化是黃河中游地區的新石器中晚期黄河下游的時代文化,在仰韶文化之前,由於最早在河南新鄭的裴李崗村發掘並認定而得名。該文化的分布範圍,以新鄭為中心,東至河南東部,西至河南西部,南至大別山,北至太行山。碳14測定,裴李崗文化的年代在距今約9000年前至7000年前之間,可能跨越約2000年左右。使用的陶器和石器与磁山人的多有相似之处,制作有一种十分精致的带齿石镰。居住面积不大的圆形半地穴房子,當地人已經懂得畜牧和耕種。它們會在田裡種植小米,又會在家裡養豬。而當地文明亦是現時中國已知的最早期陶器文明。

北辛文化是新石器中晚期黄河下游的考古学文化,距今约7300—6300年,遗址主要分布于泰沂山系的西南侧,延伸到泰沂山系南北各地。

老官台文化是中國黄河中游已知最早的新石器時代文化,亦稱“白家村文化”,主要分布在渭河流域、關中及丹江上游地區,,存在於約7000年至8000年前。已經種植粟類作物,並飼養豬、狗等家畜,過着定居的聚落生活。當時的生產工具以磨制爲主,但仍然有不少打制石器和細石器。制陶工藝比較原始,居住圆形半地穴房子,有规模不很大的公共墓地。

14/9/10 齐家文化因首先甘肃广河齐家坪遗址的发现而得名,介于新石器时代晚期与夏商文化之间的遗迹。齐家人生活的年代距今4100年至3600年。农业是齐家文化的主要经济部门,生产工具主要以磨制的石器为主,也有少量的打制石器。类型有斧、铲、锛、刀、镰、镞、刮削器等,制作非常精致。在遗址中,还存在着少量的玉器和骨器。骨器是用动物的肩胛骨和下颌骨制成的,有的还带弯曲的柄,刃宽而锋利。在齐家坪遗址中,还发现了农作物粟,出土了大量的猪、狗、牛、羊等家畜骨骼。冶铜业的发展是齐家文化的一个重要特征。齐家文化也是我国最早普遍使用铜器的一种文化,被视为中国青铜文化产生和发展的重要源头。在皇娘娘台,大何庄、秦魏家、齐家坪、尕马台等遗址均出土了铜器,说明齐家文化时期已进入铜石并用时代并向青铜时代过渡。

有相当数量的墓用象征财富多寡的猪下颌骨随葬,多者达68块,少者仅1块。卜骨在齐家文化的遗址和墓葬中也普遍发现。卜骨大都使用羊的肩胛骨制成,也有用猪和牛的肩胛骨制成的,说明羊的蓄养数量很大。从齐家文化遗址和墓葬中发现的种种迹象表明,齐家文化所代表的时代是氏族社会正在崩溃,阶级社会即将诞生的时代,当时人类已经开始迈向国家文明的门槛。

(注意:有了羊,還是沒馬。)

14/1/2 在泰山脚下,大河北岸,“发现”一处隐藏万年以上的文化遗迹,并先后搜集到400多件旧石器时代晚期石器。。“大河遗址”的发现,为史学专家所言:泰山一域实为“中华原始民族之策源地”,提供了新的佐证。“中国古代文化,创始于‘泰族’(即海岱民族),导源于东方,炎、黄二族后起,自应多承袭之。”史学家蒙文通20世纪20年代认为,中国古代文化创始于海岱、导源于东方,蒙氏该论虽然是源自于古代文化典籍中有关记载的历史史影,但不久就随着龙山文化(1930年)以及后来大汶口文化的重大考古发现而被证实了。然而,有一个问题一直在困扰着很多史学家,大汶口文明之前的文化遗址呢?

14/9/10 [蒙文通(1894年-1968年)。《古史甄微》] 《古史甄微》的寫作,乃緣起于作者本師廖平先生於1915年提出的一道命題。廖氏的命題只有百餘字,而指示舊時所稱的上古“五帝”皆以祖孫關係相傳承的“一元論”觀念靠不住,以為若“詳考論之,可破舊説一係相承之謬,以見華夏立國開化之遠,迥非東西各民族所能及”。蒙先生浸尋于師説十餘年,採獲既久,遂于1927年發憤撰集為《古史甄微》六萬言。徹底解散傳説的“三皇五帝”皆以祖孫親統一係相傳的古史架構,對以往過分強調華夏文化以中原為中心向周邊擴散的傳統觀點也提出了挑戰。

《古史甄微》的最大特點,是由學術文化入手考察中國上古民族(部族)及其文化,引入了區係文化的類型學原理。他以地域分佈稱此三係為“江漢民族”、“河洛民族”、“海岱民族”(東夷),又以傳説的“炎帝”、“黃帝”、“泰帝”(太昊伏羲氏)之名而姑且分稱三係為“炎族”、“黃族”、“泰族”。他認為三族淵源不同,泰族祖居東方濱海地區(主要是渤海灣沿岸),黃族出於西北,炎族則在南方。三族之中,以風姓的泰族為最古,“中國大陸,古代人跡始居之地,可考見者即在九河(古代黃河在今河北境內的下游流域)”,而“上世華族聚居偏在東北”,白山黑水之間實為漢族之故居。

三族文化有不同的特色:泰族兼營耕牧漁獵,因出入于海上而“富於研究思考”,“長于科學、哲學”,凡禮、樂、兵器、律呂、演算法、醫術乃至政令、圖典、文字皆創自泰族,其族“儼然一東方之希臘”;黃族為遊牧民族,故“強武而優於政治組織”,“長于立法度、制器用”,凡實用器物皆自黃帝始創,“頗似羅馬”;炎族尚耕稼,一向“缺乏政治組織”,然“皆率神農之教”,又“崇幽靈、信鬼神”,“長于明妖祥、崇宗教”,故其俗“放曠浪漫”,“頗似印度”。中國文化即為三族所共建,而有先後主次之別,故謂“泰族者中國文明之泉源,炎、黃二族繼起而增華之”,早期開化的大體過程是“起于渤海,盛于岱宗,光大於三河”。

(.:可見,早就有人知之。只是不知先生有看到古代漢語之源。)

14/9/10 距今約4600年,三苗集團生息繁衍在長江中游。江漢平原北緣,大洪山南麓的丘陵崗地是他們的中心區域。這支民族以原始農業為主要產業,並兼有漁獵經濟成份,他們種植水稻及蔬菜,飼養家畜,有十分發達的紡織業。制陶業由家庭作坊的階段,發展成社會化的獨立的專業作坊,輪制技術十分先進,甚至,產品的製造也有分工。他們有了琢磨玉器的手工業,產品很多也很精緻,並認為人死後,口中含玉可以轉生,這時關於靈魂的觀念更加複雜和豐富了。他們居住在長方型分間式的房屋裏,這個民族可能有了一夫一妻的制度。在地勢底矮的地方,可能營造欄杆式建築。他們還修築了城堡。最為重要的是,這支民族可能有了冶銅的技術,今天考古工作者在他們留下的遺物裏發展了銅礦石和可能用來煉銅的遺物。江漢地區原始社會晚期大致是這樣的情形,考古學上稱這些史前的遺物為石 家河文化。

根據傳說,中國原始社會大致分為三個集團,除了三苗集團,黃河中游的為華夏集團;黃河下游及東部沿海的為東夷集團。大致在夏初,華夏集團與東夷集團已經合為部落聯盟,並對江漢平原形成一股壓迫之勢。顓頊屬於華夏集團,從今陜西、甘肅一帶的黃土高原陸續東遷,至了今山東、河北、河南連界的大平原上,首先與東夷集團接觸,始而相爭,繼而相安,血統與文化逐漸交錯混雜,融為一體。宗教改革是兩個集團融合後發生的第一件大事。由於地理的遙遠,顓頊集團所實行的改革,對江漢平原的三苗集團產生了一定的影響:歷史上禹征三苗後,華夏集團把他們比較進步的宗教觀念在南方強制推行,所謂"更易其俗"。但是這種影響是有限的,根據考古材料,石家河文化區域,僅僅是鄂西北、豫西南一帶發生了文化的變異,它說明華夏集團並未到達長江沿岸,他們的宗教改革也未必深入三苗腹地,已經實行改革措施的地方未必能夠持久。一直到春秋戰國,儘管"重人輕神"的東風吹遍了東周列國,南方仍是人神雜糅、巫風熾盛的世界。可見,原始時期這一社會特徵所形成的影響力是十分深遠的。 需要特別指出的是,自新石器晚期始,或者說自原始宗教改革始,南北文化的差別開始顯著起來。

14/9/10 三海平原,指的是远古时期位置相当于现今渤海、黄海和东海的广大的平原地域,当时的海平面比现在低60—100米左右,因此现代这一片海域的海底在当时曾经是一片肥沃的土地。

约略与我们人类共生的第四纪冰期,在距今约10万年前左右进入了大理冰期时代。9万年前气温降至今天的温度水平;8万年前降至比今天约低5℃;3万年前降至最低点,比今天气温低l4℃左右;1.9万年前开始缓缓回升;至1.2万年前左右才达到8万年前的温度水平。温度的降低,使冰盖与冰川迅速发育。

自10万年前开始,海面开始下降,7.2万年前陡然降至一60米以下,3万年前又降至一100米以下,2.5万年前继续下降至一140米以下;1.7万年前海面上升,至一100米左右,至1.2万年前复升至一60米左右,大约8千年前,达到今天海平面的高度。海平面在一60米以下维持了6万年左右,也就是说一60米以上地区的三海平原存在了6万年,海平面在一100米以下维持了1.3万年。一100米以上的三海平原也存在了1.3万年左右,这时的三海平原,已能包括今天三海海域的大部分地区。海平面在一140米以下维持了约7千年左右,此时,亚洲大陆与日本、台湾列岛连在了一起。

在偌大一块大陆上,分布有众多的旧石器文化与发达的新石器文化,为什么中石器文化遗址如此难觅,为什么很少发现八千年前的新石器早期遗址:比较可信的答案就是这些遗址主要分布在今天的渤海、黄海、东海之下,那里曾是那个时代我们祖先的活动中心。而至八千年前,随着大理冰期的终止,海水上涨到今天的海平面高度,我们劫后余生的先民们又分布于今天大陆的东西南北,带回了在三海平原发展起来的新石器文化,使今天的新石器文化遗址遍布于黄河内外,大江南北。

14/9/11 [战国七雄之一:谜一样的赵国]

赵之先祖与秦同出东夷,始祖大业据说是其母女修吞食玄鸟之卵后生。这一传说与商、朝鲜、满族等东夷系统的如出一辄,是鸟崇拜的一种遗留。

趙國的始祖赵襄子名赵毋恤,与著名的相马者伯乐(邮无恤)同名。按,“无”作为字头,屡见于古籍,如无终、无棣、无极(汉为毋极县)、无盐(以上为齐、赵、燕一带地名);无启、无肠(以上见《山海经·海外北经》);乌伤、乌程、无锡、芜湖(以上为南方吴越一带地名);此外有无夷(即冯夷,河神)、无支祁(淮河神)、乌余(齐大夫)、无怀氏、徐无鬼(王国维考证,怀氏为鬼方后人,而“无鬼”即“无畏”,也与鬼方相关)。以上以“无”为字头的地名、人名,多见于东夷地带,或入于鬼方。魏公子也有名无忌者。

(.:八成又是土語音轉。)

14/9/11 红山文化是与中原仰韶文化同时期分布在西辽河流域的发达文明,距今约5000至6000年前,持续时间约2000年。红山文化的居民主要从事农业,还饲养猪、牛、羊等家畜,兼事渔猎,细石器工具发达;还有磨制和打制的双孔石刀、石耜、有肩石锄、石磨盘、石磨棒和石镞等。辽宁西部山区红山文化的重大发现,把中华文明史提前了一千多年。

(.:還是沒有馬,已有牛羊。是農業社會。Q:之後的發展為何?為何2000年後停了?已經可以聞到馬的即將到來。遊牧民族快要來了,之後這個區域的文化有巨幅改變。)

(注:宋豫秦推断是红山文化的大范围犁耕引起的沙漠化所致。李水城则根据科尔沁沙地在距今5000~4000年有一次扩展,认为其引起沙地复活和扩大的气候恶化,导致农业的迅速衰落。)

(.:這也表示,如果黃帝源於此處,則黃帝也非遊牧民族。)

10/5/17 内蒙古 赤峰学院 红山文化暨契丹辽文化 研究基地挂牌。该基地确定了“红山诸文化”、“草原青铜文化暨北方民族史”、“契丹辽文化”、“清代及民国时期东蒙古地区社会史”、“北方地区古代环境史”五个主要研究方向。

(.:從這五個方向,就可推斷,農耕民族受到遊牧民族侵略的亞洲第一個區域,應該就是紅山文化區。戰馬應該是在公元前3500年左右由歐亞大草原的亞利安人帶來。)

14/9/13 战国时期,在今辽河上游的西拉木伦河和老哈河流域,居住着一个古老的游牧民族,它就是东胡。东胡经常对邻国进行战争。在燕昭王时(公元前311-279年),东胡曾打败燕国,后来,燕国又战胜东胡,迫使东胡向北退却一千余里。燕国便在东胡退出来的地方设置上谷(治所在今河北怀来县)等五郡,并修筑长城,以防东胡。东胡与赵国也发生过战争,曾被赵国战败。东胡势力强大以后又掳掠过赵国代郡的人众,势力达到赵国的东边。公元前273年(赵惠文王二十六年),赵国出兵打败东胡,夺回东胡强占的代郡地方。公元前265年(赵孝成王元年),赵国又一次击败东胡。东胡势力强盛时,不断向匈奴索取人口和财物,经常与匈奴兵戈相见。匈奴冒顿单于时,乘东胡轻敌毫无准备之机,突然发动进攻,大败东胡。从此东胡分为乌桓与鲜卑。

(.:所以紅山文化的區域為东胡所佔,成為游牧區。而东胡人與匈奴人是不同種族。)

14/9/11 夏商周是中國的青銅時代,中原是青銅文化的發源地和分布的主要地區。北方草原雖然地處偏遠,但屢有青銅器出土,因而也是青銅文化分布的重要地區。北方草原及鄰近地區所見的青銅武器,以內蒙古自治區伊金霍洛旗朱開溝遺址出土的青銅武器的年代最早。朱開溝文化遺址(距今約4200至3500年)位於北方草原腹地,

(.:這段話太重要了,中原文明的濫觴,不只是農耕,還有銅製武器。所有文明,離不開生產經濟與軍事武力。在以步兵為主的時代,銅製武器讓中原民族有戰場優勢。)

朱開溝文化遺址1983年的发掘过程中,在遗址晚期的墓葬中,发现了时代最早的鄂尔多斯青铜短剑、青铜刀及随身佩戴的青铜装饰品等。

在朱开沟遗址的相当中原夏代较早时期的地层中,出土了青铜器,有耳环、臂钏、指环以及针、锥等,在同时期的墓葬中也出土有铜指环。在相当早商时期的墓葬中,随葬的青铜器就更多了,出土的青铜器中有兵器、生产工具、生活用具以及装饰品等,如戈、短剑、刀、镞、鍪、圆牌饰和鼎、爵等,但鼎和爵的制作比较粗糙。朱开沟遗址出土的青铜鼎、爵和戈与中原商代的青铜鼎、爵、戈相似,但是朱开沟遗址中伴出的青铜短剑、铜刀、铜牌饰等却与中原商代的剑、刀有明显的差别,而与内蒙古东南部夏家店上层文化等中国北方地区的青铜短剑、铜刀、铜牌饰等相似,具有明显的地域特点。

该遗址的时代上限约相当于距今4200年的龙山时代晚期,下限约相当于距今3500年的商代前期,这一阶段为新石器时代末期至商朝前期,前后延续约800年。其社会经济主要以发达的农业经济为主,同时拥有家畜养殖业、制陶业、酿酒业、商品贸易等,晚期已掌握青铜铸造技术。

受逐渐恶化的自然环境的制约,社会经济由农转牧或半农半牧。由此,中国北方畜牧文化的雏形,首先在鄂尔多斯地区从原始农业文化中分离出来,以“鄂尔多斯青铜器”为代表的我国北方游牧民族在此基础上逐步发展起来。

14/9/11[.] 甲骨文的主要作用是記事、占卜,寫的人主要是祭師,形態主要是符號,只要祭師看得懂就好了,與埃及象形字的使用背景相同。所以甲骨文從一開始就不是要來記錄人說的話,而是祭師間通用的符號,就如同道教的天書。隨著時間的演進,中國變大了,中國國內各地需要文字來傳達、來記錄,就用了已有的甲骨文,這時就要配音了,很明顯,此時配音員使用的語言是類似現今阿爾泰語系的話,如同甲骨文每一個字是實象的簡化符號,在同一個概念下,配音就用了實音的簡化,此時國家最聰明的、學識最淵博的還是巫師、祭師之流,各地巫師會讀就好了。但時間一久,知識開始擴散,社會分工更細,出現了讀書人,文字的使用範圍越來越廣,國家官員都要會讀,這些讀音就擴散出去了,接著全國推廣,中國字就成了少數單音節發音的語言系統。而在中原文化外的北方民族不受中原帝國皇命統治,仍繼續講原始社會的語言。

(Q:漢語的語法從何而來?語法為何與阿爾泰語系不同?)

(.: 所以,出現了文言文與白話文。人群中講的話與書上說的方式不同。)

14/9/11 百越语为黏著型,不同於汉语的单音成义,故百越语譯成汉语时一字常译为两字,如爱为栐职,热为煦虾。有人认为越语與今壮侗语系的语言十分接近。百越族的生活、风俗习惯也有特点,是﹕凿齿; 断发纹身;契臂为盟;多食海产;巢坚;善使舟及水战;以及善铸 铜器 ,如青铜剑、铜铎(大铃)等。

在古代百越族的居住地,浙江余姚河姆渡村新石器文化遗址,反映了“先越文化”的特征。从河姆渡遗址第四层出土的稻谷和骨耜来看,证明中国农业有着悠久的历史。中国是世界上栽培稻谷的起源地之一,稻谷并不是由国外引进的,百越族则是中国最早栽培稻谷的民族。河姆渡遗址还出土了家猪尤其是幼猪的骨骼,表明中国饲养家猪的历史,也可以远溯到七千年以前。从而断定中国是世界上最早饲养家猪的国家之一,百越族则是最早饲养家猪的一个古老民族。

秦统一天下,吴越故地的百姓不满秦的统治,当时越族分为内越和外越。外越流徙于海上,长期与秦朝统治者作斗争,由于秦防范很严,外越无法回到故乡,被迫逃生,寻求海外居地,遂到日本。百越族的航海技术我为很发达的。在交通相对落后的古代,海上交通较陆上交通更为容易。借助季风和洋流,从江南到达日本,一周时间就够了,甚至更短。这批一民把先进的文化技术(例如水稻种植技术)带到了日本,使日本本土文化有了一次飞跃,产生了“弥生文化”。

(.:可見自然發展的語言,一定是多音節的,漢語不是自然的語言,是在帝國發展下的人造語言。)

14/9/11 古羌语属于多音节语,无声调语,黏着语,古羌语的语法结构是属于阿尔泰语系类型的,即使由古羌语演化来的现代藏语仍然属于多音节语,无声调语,黏着语,并且具有明显的阿尔泰语系的结构类型。汉语和藏语之所以归入到汉藏语系,不是因为语言结构相同,而是因为同源词对应,而阿尔泰语系各语族之间本来就缺乏同源词,阿尔泰语系的存在是以语言结构相似为前提的,如果按照阿尔泰语系存在的标准划分,藏语就是典型的阿尔泰语,于是与藏语最接近的古羌语也是典型的阿尔泰语。

14/9/11 [羅肇錦] 邵靖宇的《漢族祖源試說》 從漢字、雞骨頭、龍傳說、竹文化、二十四節氣等方面舉出許多例證,說明北方漢語起源於中國西南雲南貴州(包含四川)一帶,北遷中原以後,受北方阿爾泰語影響,形成今天的北方話,留在南方的漢語,有的從雲南貴州一帶向東遷徙,保有原來的漢祖語言,又受北方話影像,慢慢形成今天粵客閩等方言。這些東南漢語方言反而比北方漢語更能與祖源漢語接軌,當然也與北方漢語同一祖源,她們的祖源地是雲南貴州一帶,而不是中原陜西山西。

(注:羌族的活動範圍也包含了四川,而四川產竹。羌族是從甘肅而出,去四川與去是關中一樣的。)

「它」字是古文「蛇」的本字,《說文解字》的解釋是:「它,虫也,從虫而長像冤曲垂尾形,上古草居患它,故相問無它乎?凡它之屬皆從它(托何切)」。「它」的篆體是眼鏡蛇,在雲南貴州一帶有眼鏡蛇王,劇毒,凡人被咬必不可活,故當地人每見面必互問「無它乎?」,久之,「它」變成第三人稱代詞,遂加「虫」另造蛇字以代之。眼鏡蛇只產於南方北方無此長虫,因此「它」這個漢字不是北方產生,應該是南方的生態環境所造成。「為」字,漢許慎《說文解字》解為母猴,因北方不產象,許慎不曾見過象,誤以為母猴,甲骨文出土後,完全推翻許說,才更正「為」字是象的象形字,象脾氣溫和體大力大替代人做事,故「為」字引申為動詞有「做為」之義。羅振玉《殷墟書契與考釋》指出「為」字在古今文和石鼓文中所見均為上面有「爪」而下面是「象」,甲骨文卜辭所見也都作手牽象之形。且藏緬語中「象」的讀音是mgwi,與現代漢語音wei音頗相近,兩者可能有淵源 。而象是熱帶動物,中國北方沒有象,所以象這個字不可能在北方所創造出來,因此漢字起源極可能南方才是祖源地,尤其產「蛇」及「象」的雲南四川一帶。

(注:這段話大有問題,古代到處都是蛇。发表在Quaternary International上的一篇论文则认为在商周时期生存在中原地区的象并非是亚洲象的亚种,而是属于古菱齿象属(Palaeoloxodon)。曹冲称象,盲人摸象,猪鼻子插葱装象。)

(.:會不會是有一個造字委員會,其成員來自統治下(聯盟)的各方國(部落))。

(注:仓颉,轩辕黄帝史官,把流传于先民中的文字加以搜集、整理和使用,在汉字创造的过程中起了重要作用。)

14/9/11 《说文解字》一书,是我国第一部分析字形,说解字义,辨识声读的字典,是文献语言的奠基之作,也是书面语言、文字、音韵研究方面的一部集大成之著。它创稿于东汉和帝永元十二年,就是公元100年。成书于安帝建光元年,就是公元121年,历时共22年,全书共计14篇,30卷,以偏旁部首分为540部,9353条,解说133441字。

古代漢語,曾存在一個漢字多個音節的情況,從唐朝開始減為一字一音節。現代標準漢語中,皆由一個聲母、一個韻母及聲調確定,實際用到1300多個音節。最早的注音方法是讀若法和直注法。讀若法就是用音近的字來注音,許慎的說文解字就採用這種注音方法,如「埻,射臬也,讀若准」。 直注法就是用另一個漢字來表明這個漢字的讀音,如「女為說己者容」中,使用「說者曰悅」來進行注音。潘悟雲和法國學者沙加爾認為:漢朝之前,某些漢字可能代表著兩個音節以上的發音,即這些字具有次要音節和主要音節。

(.:如果是唐朝才開始一字一音節,則上面所說古代的阿爾泰語族是統治民族就全錯了。而是北魏是鮮卑族,而隋唐的皇室也是鮮卑族,而且在北朝時期開始,北方語已有巨大改變,所以才和古突厥語、通古斯語有淵源。)

(.:這也就可以解釋,為何講西晉、漢朝中原語的閩南話會與普通話差這麼多。)

14/9/11 [张居里]刍议汉语、汉字、与拼音

唐代的普通话中有三千多个音节,三十六个声母;而今天的普通话只有一千二百多个音节,二十一个声母。很多现在的同音字在唐代并不是同音字,如“南”和“难”现在的发音都是/nan/;在唐代它们一个发/nan/,另一个发/nam/。再如“期、欺、七、妻、栖”等原本也是异音字,但后来全都成了同音字。汉语语音系统萎缩的一个重要原因就是汉字不能表达,因而不能固定发音之间的区别。不同的汉字在某一方言或某一时期可以发不同的音,但也可以发相同的音。由于上述原因,人们记住一个汉字发音的捷径是用另一个字为其注音,使它们相互参照,即:把两者当作同音字看待。久而久之,它们就真成了同音字。

由于没有字母,我国古代的字典在隋唐以前只能用同音字注音。后来有人发明了“反切”,就是一个字的发音可用另外两个字(第一字的声母和第二字的韵母及声调)表示。如“寒”字的发音可以是“黑南反”,其公式为:h(ei)+(n)an2=han2。这个短语中的“反”字是反切的意思。因此,一个汉字发音的改变可通过反切引起连锁反应,使另外一些汉字的发音也随着改变。而且,反切无法记录那些曾经存在,但后来改变或消失的音素和音节。如以上列举的/nam/中的/am/这个韵母已从普通话中消失,反切无法表它曾经存在过。

反切还可以解释为什么我国官话(Mandarin)语音萎缩的程度大于其它方言。官话大致是历代首都的方言。在编辑字典时,每个汉字只用反切注其官话发音,并不规定它在其它方言中的发音。因此,当一个汉字发音改变时,就只影响到有关汉字的官话音,对方言影响不大。

如果我们能够发现并采用适合于汉语的拼音文字,它有可能使汉语本身,乃至整体中国文化,都得到发展。

14/9/12 在第聶伯河西岸,距離基輔250公里的屬於斯萊德涅•斯多格文化的遺址德列夫卡,發現了被馬嚼子磨傷的馬牙和鹿角做馬嚼子,這個遺蹟時代在距今6000年前,屬於「斯萊德涅•斯多格文化」的遺蹟,這是迄今發現的最早的人類馴養馬匹的證據。現已知最早的戰車是在克利伏耶湖附近發現的,追溯至公元前約2000年。

14/9/12 西西伯利亚的青铜时代约开始于公元前1500年左右,并与同时期多瑙河地区的伟大的青铜文化(奥涅提兹文化)有联系;而西伯利亚中部的米努辛斯克,青铜时代是在300年之后(约公元前1200年左右)才开始的。西西伯利亚的青铜斧和长矛头在中国被仿造出来,以致使马克思·劳尔推测,中国大约在此时期(大约公元前1400年)模仿了西伯利亚的青铜技术。

公元前500-300年间,第一批西伯利亚青铜匕首和小刀生产出来,还生产了一种“杯状大锅”,它后来从米努辛斯克向匈奴时期的鄂尔多斯和大入侵时期的匈牙利两个方向传播。米努辛斯克和塔格尔斯科耶生产的小刀,刀身薄而形状稍弯曲,刀柄柄端上有一精致的鹿头,这种小刀在整个蒙古地区,乃至在匈奴时代的鄂尔多斯都普遍地见得到。

米努辛斯克位于萨彦岭北坡。再往西南,在大阿尔泰山北面、鄂毕河和卡通河两河源附近的帕兹雷克,格里亚兹诺夫使团于1929年发现了公元前100年,或者稍早一些的埋葬地,葬地中有“戴着像驯鹿一样面具”的马的尸体(顺便说一下,这似乎可以证明该地居民已经用马取代了驯鹿)。

14/9/12 [古希臘、古中國、古印度:人類早期文明的三種路徑]

作為華夏文明的發祥地,黃河流域的沖積平原有兩大特點:(1)其鬆軟的土壤而為鐵質農具發明以前的古代先民們提供了耕作的可能性。(2)其頻繁的洪澇又使得人們必須建立大規模的社會組織才能加以治理。與生活於地中海區域的希臘人不同,生活于黃河流域的中國人的天職不是去海上冒險,而是要興修水利。這種工作不僅不是少數人所能完成的,而且也不是某個部落群體單獨所能勝任的,它需要大量的人力和高度的社會組織結構。大量的文化遺跡表明,黃河流域的社會組織發育得相當早。從仰紹文化的一些遺址來看,其社會基層結構已相當完善,集體居住面積一般有數萬至數十萬平方米,最大的如華陰西關堡、咸陽尹家村達100萬平方米左右。半坡和薑寨等遺址中,包含著居住區、群體活動場所和廣場、陶窯和牲畜場、墓地與村落防護溝等。專家們認為,這種村落可能已是幾個氏族聚集的部落居址。 這一切,顯然在為國家的出現創造著條件。我們不應忘記,傳說中夏代的創始人禹就是以治水而起家的。作為夏後氏部落的首領,他聯合其他部落一同疏浚河道,並在這一過程中將部落聯盟演變為國家制度,致使他的兒子啟廢除了部落首領靠選舉、禪讓而產生的原始制度,最終建立起以血緣沿襲王位的國家制度,從而使中國古代的第一個奴隸制國家集團過早地誕生了。 與古希臘的文明進程不同,由於產品的交換和社會的分工沒有得到普及,土地沒有完全私有化,氏族內部的血緣關係也沒有被徹底破壞。因此,當原來氏族社會中的顯族逐漸演變成奴隸主階級而其他氏族成員淪為奴隸的時候,他們之間至少在表面上仍維持著一種原始的宗族關係。

14/9/12 吐罗火人是最早定居天山南北的古民族之一。阿尔泰山与天山之间兴起的月氏人、天山南麓的龟兹人和焉耆人、吐鲁番盆地的车师人以及塔里木盆地东部的楼兰人,皆为吐火罗人。吐火羅人的外貌特徵都是黃褐或棕褐頭髮、藍眼睛、深眼窝、高鼻梁,具有原始印歐人特徵。西亚起源的小麦就是吐火罗人从西方引入中国的。具有千年文明史的楼兰文明,对中国佛教史发生重大影响的龟兹文明,融会东西方多种文化因素的吐鲁番文明,也是吐火罗人创造的。吐火罗人有可能是最古老的印欧人民族之一,吐火罗人究竟何时与印欧语西方语支的赫梯人、凯尔特人、希腊人分离?他们又如何千里迢迢来到塔里木盆地?迄今仍是一个谜。

月氏族在商代就居于我国西北。月氏西迁前应居于祁连山与天山之间,即今甘肃西部至新疆东部一带。月氏曾十分强大,有“控弦之士”一二十万。直到公元842年以后,维吾尔人才进入塔里木盆地,并同化了吐火罗人。月氏西迁后在中亚建立贵霜王朝,但我国史籍习惯上称之为月氏。

14/9/12 [林梅村。03/8/6] 土火罗人的起源与迁徙

70年代末,中国学者开始参与吐火罗人起源的研究,并在考古、语言和人类学三个方面取得重要进展。考古发现已经确认,早在公元前2000年初,印欧人在新疆的分布已达天山东部的奇台,乃至塔里木盆地东部的孔雀河流域。研究者相信,这些年代最早的、分布最靠东方的印欧人考古文化,就是吐火罗人祖先的文化。分析公元前2000年至前1500年间在新疆分布的几种青铜时代文化,终于发现解读吐火罗人起源的关键是阿尔泰山与天山之间的克尔木齐文化。这个文化源于里海—黑海北岸的颜那亚文化,其中一支向东迁徙到阿尔泰山南麓,并在阿尔泰山和天山之间形成克尔木齐文化;从后者分化的一支南下楼兰,形成小河—古墓沟文化。而塔里木盆地中部的新塔拉文化和尼雅北方青铜文化,则是吐火罗文化与羌文化结合的产物。

(注意:公元前2000年相當中原進入夏朝。而新疆區域已進入青銅文化。)

辛塔什塔—彼德羅夫卡文化(前2200年至前1900年)分佈地域主要在俄羅斯南烏拉爾山東部,哈薩克斯坦北部車爾雅賓斯克以南,托博勒河與伊辛河之間草原地帶,銅礦冶煉進一步發展,經濟形態是牧業與農業相結合的混合型經濟。中期为该文化发展的鼎盛阶段,出现多处具有强大防御功能的居址,布局严谨,有完善的供水和排水设施,采用多重防御墙。殉牲习俗盛行,往往随葬家马和马车。晚期,殉牲数量减少,殉马习俗不复流行。铜矿开采和青铜工具制造有了长足发展,不仅满足本地需要,而且长途贩运到欧亚草原许多地方。公元前1600年,辛塔什塔—彼德罗夫卡文化被新兴的安德罗诺沃文化取代。辛塔什塔—彼德罗夫卡文化对中亚文明的重大贡献是:首次将马车引进中亚草原。值得注意的是,圆形城垣和塔里木盆地早期城市的建筑风格完全一致,如克里雅河流域的圆沙古城、孔雀河流域的营盘古城等,向东最远一直分布到内蒙古西部额济纳河流域。

(注意:中原在商末才出面馬與馬車的遺跡。)

(注:额济纳河是中国第二大内陆河,发源于祁连山,干流全长821公里。流经青海、甘肃和内蒙。上游叫羌谷水、鄂博河(蒙古语“先祖之地”),流淌在甘肃张掖地区;流到酒泉地区就改名叫弱水了;进入阿拉善盟,便叫额济纳河。)

有迹象表明,克尔木齐人还引进了辛塔什塔—彼德罗夫斯卡式铜斧。这种铜斧很有特点,斧脊带突出叶片。这种铜斧在巴里坤县奎苏乡石圪塔村和巩留县阿尕尔生乡各发现一件。它们的脊背都带叶片,只是长度比辛塔什塔—彼德罗夫斯卡铜斧的叶片稍短,而安德罗诺沃铜斧则没有这样的叶片。克尔木齐文化的发现具有划时代意义,首次揭示了阿尔泰山南麓古代文化与里海—黑海北岸颜那亚文化之间的联系。

公元前 2000年或早期时候,克尔木齐文化在阿尔泰山、天山地区初步形成,北起阿尔泰山南麓的克尔木齐,南至巴里坤草原。而月氏人主要活动于阿尔泰山南麓至巴里坤草原。现在看来,月氏人是一直留守阿尔泰山南麓的克尔木齐人的后裔,随着中亚草原部落的游牧化,最终发展成吐火罗系统的游牧民族;另一部分克尔木齐人南下塔里木盆地,与当地羌人以及后来迁入塔里木盆地的雅利安人逐渐融合,随着中亚绿洲文明的兴起,最终发展成吐火罗系统的农业民族。

从中亚历史发展进程看,天山南北的吐火罗化与月氏人称霸中亚有直接关系。匈奴兴起以前,月氏人一直是西域霸主,就连匈奴太子冒顿都得送到月氏王庭当质子。匈奴单于的称号“头曼”和突厥可汗的称号“土门”皆源于吐火罗语tumane,意为“万户长”。看来,月氏统治下的匈奴和突厥部落首领必须得到月氏王的认可或册封,吐火罗语大概就在这个时期成了西域官方用语或通行用语。正由于甘青地区汉藏语系羌人的崛起,才阻挡了印欧人大举东进;否则,中国文明将像印度河古文明或两河流域古文明一样,毁于印欧人大规模入侵。

公元前1800年,以奥库涅夫文化为代表的阿尔泰语系部落迅速崛起,结束了阿凡纳谢沃文化为代表的印欧人部落在南西伯利亚的统治。同时,辛塔什塔—彼德罗夫斯卡文化为代表的印欧人部落在西西伯利亚发展到鼎盛时期,并积极从事对外扩张活动。阿凡纳谢沃人既不能在南西伯利亚继续生存,亦无法在西西伯利亚找到避难所,只能在相对薄弱的吐火罗人领地寻求谋生之地。这就是克尔木齐墓地为什么出现阿凡纳谢沃陶器的重要原因。

公元前1500年,欧亚大陆面临一场更大规模的印欧人迁徙浪潮,史称“雅利安人大迁徙”。和以前入侵小亚、讲赫梯语的印欧人不同,他们讲雅利安语,故称“雅利安人”。公元前1450年,他们驾马御车从中亚草原南下,首先控制了本来属于胡里安人的美索不达米亚北部,随后兼并叙利亚和伊朗山地,建立了近东历史上第一个雅利安国家——米坦尼王国。晚些时候,雅利安人分批南下伊朗高原,先后建立米底、波斯两个王朝。另一支雅利安人远征印度河流域,开创了印度文明史上的雅利安时代。

(注意:公元前1500年,中原進入了商朝。赫梯人是最早用鐵的民族,而秦國用了鐵器,戰勝了六國。所以,很可能鐵不是海路傳進中原的,而是由西域進來的。)

(注:安纳托利亚(Anatolia),又名小亚细亚或西亚美尼亚,位于黑海和地中海之间。地处亚洲最西端之半岛,东部与亚美尼亚高原、伊朗高原相接。东南隅与两河平原相接。)

一般认为,公元前1600-1400年广布中亚草原的安德罗诺沃文化就是雅利安文化。阿尔泰山和天山地区近年不断发现安德罗诺沃文化遗物,证明了雅利安人的到来。

(.:所以,不是都是從東到西擴張,印歐人,亞利安人(印歐人的一批)都往東來過。印歐人秋風掃落葉的軌跡非常像蒙古人橫掃歐亞的軌跡。稱呼為印歐人有些奇怪,明明是從高緯度中亞的人種入侵了印度,並把印度原住民變成奴隸階層,怎麼能稱作印歐人?看了英文 Proto-Indo-Europeans (PIE)就可知中文譯名是有問題的。英文強調是歐洲人,Indo 是修飾語,比較貼切的名字應是"馬歐人",馴化了馬的歐洲人。問題來了,蒙古徒弟為何打贏師傅馬歐人,答案應該是野蠻還是戰勝了文明,蒙古人的騎馬已經到達人馬一體的境界,而且完全放棄了農耕,成為馬匹上的民族,100%游牧民族。原因是蒙古高原上,完全沒有農耕的可能,而在中亞是可農牧混合。看到蒙古包就知答案了,家庭根本不建房子,而早期的馬歐人是有房子的。)

14/9/13 古人制造洞室,沿洞壁用木头石头砌到洞沿,上面搭一些横木封顶就成了洞室。洞顶要留一口子,供人出入及走烟、出气、采光、通风之用。后来发展成蒙古包的门和天窗。那时称这种洞室为乌尔斡,"乌尔"原意为"挖"的意思,采集时代,蒙古族住在窝棚里,这种圆形拱顶的隐蔽窝以活树为支柱,用桦树皮覆盖,制做简单,便于遗弃。随着原始人类由采集向狩猎过渡,活动范围越来越大,同时也把一部分食草动物逐渐驯养成家畜,出现了原始的畜牧业。时代的发展要求一种便于迁徒的居室,于是窝棚之类的建筑应运而生。在狩猎时代向游牧时代过渡时,其居住由窝棚过渡到帐篷,帐篷用树木做支架上盖毛皮。进入畜牧社会,支架变成哈纳,同上面提到的洞顶变成天窗结合在一起,便有了蒙古包的雏形。

自古以来蒙古人和其它一些民族称这种房子为格日(Ger),而到了17世纪,因为满族人叫格日为蒙古包(包是满语,房屋之意),蒙古包这个名称被广泛接受。至今草原牧民仍然沿用格日的旧称谓。

从西伯利亚等地出土文物和岩画的发现看,早在公元前3000年,在西伯利亚、高加索、中亚、黑海一代生活的游牧民部落就使用带有蒙古包式"哈纳"的房屋或车上棚屋。哈纳是蒙古包的雏形。因为,蒙古包是从用木条搭建的简单的住宅逐渐演化成现在的形式的。那种简单形式,今天我们从北美印第安人所用的梯比(Tipi)、北欧萨米人使用的"拉屋"(Lavvu)和我国鄂伦春族的"斜仁柱"等住宅形式上能看到其基本模样。在这种住宅的进化过程中,哈纳的出现是获得其作为蒙古包的建筑形式关键一环。

14/9/13 [陈致勇] 再论丝绸之路古代种族的起源与迁徙

新疆古代居民主要以欧罗巴人种成分为主,蒙古人种成分较晚才大量出现。欧罗巴人种各类型在新疆出现的时间顺序是:原始欧洲人种:在中亚主要分布着阿凡纳羡沃型和安德罗诺沃型两个变种。时代较早的阿凡纳羡沃型头骨更粗壮些,两者之间只有细微的差别。这两个类型大致在公元前二千纪已定居于孔雀河流域。东部地中海人种:即印度-地中海人种,以窄面、长鼻、深色素为主要特征。此人种类型于公元前900年或更早些的时期出现在新疆西南部的塔什库尔干。中亚两河类型:又称帕米尔-费尔干类型。在苏联境内的中亚地区,中亚两河类型是在欧洲人种特征弱化的安德罗诺类型的基础上,混杂少量蒙古人种成分形成的短头型混血人种,地中海人种成分并不多。但在新疆境内天山地区的中亚两河类型则有明显的东部地中海人种成分的沉积(如阿拉沟墓)。中亚两河类型于公元前600年出现在伊犁河上游地区。

推测早期的原始欧洲人种和中亚两河型移民主要从山谷或沿河流进入北疆;而地中海人种移民从西南部山口进入南疆盆地,而后沿盆地的南缘和北缘分两路向东迁徙。

1.北疆地区:河湖众多且水量丰沛,自然条件优越,除天山山脉以外的天然阻隔较少,有多处适合迁徙的山口与通道,这里介绍几条进入北疆主要的线路:阿尔泰山南路:沿额尔齐斯河、阿勒泰进入准葛尔盆地。这条路线沿途河湖纵横、山川秀丽,克尔木齐古墓群表明这是吐火罗人进入新疆的主要通道。天山北路:这是丝绸之路中最主要的路线。又分为两条支路,可以从阿拉山口进入而后一路往东,也可以沿伊犁河上溯并穿越天山,最终都可以到达新疆腹地。昭苏土墩墓表明天山北路是中亚塞种人主要的入疆通道。

2.南疆地区:自然环境比较恶劣,中间有塔克拉玛干无人区,周边为天山、帕米尔高原、

昆仑山所包围,似乎进入很困难。但是塔什库尔干(帕米尔高原东南部)香宝宝墓中出土的地中海人种头骨表明南帕米尔塞种人早在公元前一千纪就已进入南疆。而洛浦县山普拉、拜城克孜尔地中海人种墓葬的发现,表明南疆盆地的南缘和北缘都是古代的迁徙线路:天山南路:相当于丝绸之路中的“宝石之路”。沿此路线向东行进,途中有天山融雪所形成的河流以及塔里木河提供充足的水源,可直达新疆腹地和孔雀河流域。应该是南疆的主要迁移路线。昆仑山北路:相当于丝绸之路中的“玉石之路”。沿此线路向东可到达出和田美玉的玉龙喀什河流域。但是再往东到塔里木河下游的途中河湖较少。不过民丰县尼雅遗址的发现表明公元前3世纪前这里曾有丰沛的河流,可为迁徙人群提供必要的补给。

雅利安人(即塞种人)的经济和社会发展大致分成三个阶段。

(1)定居或半游牧阶段

以畜牧业兴起为开端,饲养的家畜包括牛、羊、猪、狗等,在这个阶段出现了用牛拖的两轮或四轮车。根据考古资料推断,伏尔加河流域驯养野马的时间不晚于公元前五千纪,不过最初只作为肉用牲畜,而不是坐骑。此时原始印度-伊朗语已经形成,但雅利安人的祖先尚未从原始印欧集团中分化出来。迁徙主要以畜牧小群体所进行的缓慢渗透为代表。一般来说他们与当地其他居民保持着友善的关系。

(2)游牧迁徙阶段

公元前3500年开始,大种马的选育、辐条车轮的发明以及两轮战车从南高加索的传入,使王族和武士阶层发展起来。雅利安人从此出现在历史舞台上,开始对南方富庶地区进行入侵。这个阶段的迁徙特点是以组织良好的骑兵和战车武士为首的较大群体、氏族部落的运动,意图在被征服地区充当主导阶层,但结果是往往是只能适应当地的文化与社会体系。约公元前四千纪中叶,印度雅利安人首先分化出去。公元前三千纪,印度雅利安人从咸海和里海之间的草原向东南方移动,征服了伊朗戈尔甘河(Gorgan,里海东南部)

流域。公元前三千纪末,西亚出现了原始印度语最早的迹象,印度雅利安人向美索不达米亚扩散以及与胡里安人则融合始于公元前2300-前2100年间。

(3)国家兴起阶段

雅利安人开始发展游牧的养马业,并组织起庞大的骑兵。迁徙特点是骑马游牧民族的大规模运动,他们带着牲畜寻找新的放牧地,并且意图征服农耕地区,以那里的产品弥补单一经济的不足。其结果导致大规模的种族迁徙、大片地区的征服以及国家的兴起。

塞种人(即萨迦人、斯基泰人)是公元前3-8世纪活动于中亚广大区域的游牧民族。断塞种人起源和演变的大体过程:塞种人的形成基础是分布在东欧森林-草原交界地带的原

始欧洲人(R1a1),早在新石器时代就已开始发生分化,在北方与森林地带的短头化的乌拉尔人种(N*)混杂,向着现代中亚两河类型的方向发展;而在南方草原地带主要与地

中海人种(I*)和高加索人种混杂(J2a)。进入青铜时代以后(约公元前3500年),塞种人集团发生了大规模迁徙和分化,其中一些支系进入伊朗、印度、阿富汗和高加索等地区,自称为“雅利安人”。在南亚,雅利安人与印度、伊朗、阿富汗的土著居民继续融合,表现出印度-地中海人种特征。在高加索,斯基泰-萨尔马泰人与北高加索居民混血,表现出高加索人种的特征。而东欧草原地带的斯基泰人支则沿中亚草原向东迁徙,途中继续与原始欧洲人(主要是安德罗诺沃人)和蒙古人种北亚、东亚支系相混杂,最终形成短头化的中亚两河类型。

14/9/13 [藤川繁彦 高浜秀 林俊雄 雪宏一] 北亚的游牧骑马文化

游牧骑马文化的形成,近年在米奴辛斯克之南、叶尼塞河上游的图瓦已有重要发现,这就是被称之为“金钱”的直径达120米的大型古墓。该墓出土了斯基泰、西伯利亚式动物牌饰、饰物等,随葬马数量多达160匹。发掘者根据出土的马具、镞等推定其年代为纪元前7~前8世纪。如果此说不误,那么在黑海沿岸的斯基泰文化之前,图瓦地区就已经形成了典型的游牧骑马文化。

在图瓦西部的阿尔泰山地,繁荣的游牧骑马文化为巴泽雷克文化。其代表性遗迹有巴泽雷克、托克塔、巴沙达尔等古墓群。在那里,由于封冻而保存了完好的墓室,从中出土了木制品、纤维制品和木乃伊尸体。在墓室外部还发现有随葬的马匹,马匹身上带有施动物纹饰的马具。在木制品和纤维制品中,饰有与斯基泰文化相同的动物纹、动物争斗纹。该文化已经是相当发达的游牧骑马文化。这种用马随葬、用木乃伊方法保存族长遗体以及为吸大麻而设帐篷等,都与斯基泰风俗一致。被认为是阿肯美尼斯王朝在波斯制作的丝织品和从中国战国时代输入的青铜镜以及刺绣品也有出土,说明这种国际交易可以追溯到“丝绸之路”开辟以前。

14/9/13 [乌 恩] 论夏家店上层文化在欧亚大陆草原 古代文化中的重要地位

20世纪60年代初,中国社会科学院考古研究所内蒙古工作队相继发掘了内蒙古赤峰药王庙、夏家店遗址,首次提出了夏家店上层文化的命名。夏家店上层文化是长城以北地区重要的青铜时代晚期文化,年代断为西周早期至春秋中期,西周晚期至春秋早期(约当公元前9世纪~前8世纪)为该文化的繁荣时期。

欧亚大陆草原一般是指多瑙河至鄂尔多斯的广阔地域,这里自古以来是早期游牧或半游牧人的活动舞台,他们遗留下丰富的文化遗存,尤以兵器、马具和所谓“野兽纹”装饰艺术最具特色,国外的考古文献称之为“斯基泰三要素”或“斯基泰三合一”。这种草原文化的形成期大约在公元前第一千年的头几个世纪,即青铜时代晚期或青铜时代向早期铁器时代过渡时期。黑海北岸以斯基泰文化而著称于世。关于斯基泰文化的年代上限,一般认为公元前7世纪,而早于这一时期的文化遗存通常称之为“前斯基泰文化”或“金麦里文化”,年代约为公元前9世纪~前7世纪。

早期游牧人文化形成于青铜时代晚期,但其形成的初期经济形态并非真正意义上的游牧畜牧业,而绝大部分仍然处于定居的半游牧状态,只是畜牧业和狩猎业在经济生活中占有重要的地位,夏家店上层文化的情况正是如此。

从人种方面分析,蒙古西部、阿尔泰、图瓦的古代居民属于欧罗巴人种,而蒙古东部、外贝加尔地区的居民则为蒙古人种。从文化内涵方面考察,蒙古西部的乌兰固木文化、阿尔泰的巴泽雷克文化、图瓦的乌尤克文化,均以木椁墓和多人葬为主,显然与夏家店上层文化不搭界。至于蒙古东部和外贝加尔的“石板墓”文化则以石棺墓和单人葬为主,墓内出土的青铜短剑、管銎斧、刀、斧、各种联珠形饰、双尾垂饰、镜形饰、衔、镳,以及卷曲成环的猛兽形象,同夏家店上层文化的同类器物及艺术风格颇多相似之处。夏家店上层文化以石棺墓和单人葬为主,同“石板墓”文化的墓葬结构和葬俗接近,又都同属于蒙古人种,无怪乎有人曾推测匈奴文化源于夏家店上层文化。

14/9/14 [中国国家地理。2012年第10期] 鄂尔多斯高原 (Ordos)

黄河从宁夏北上,画出一个巨大的“几”字形,从内蒙古高原割下一块土地,称鄂尔多斯高原。也有人形象地将黄河比为一条抛出的绳索,套住了这个相对独立的高原,又称河套。鄂尔多斯高原海拔1100米—1300米,西、北、东三面被黄河环绕,南部虽然与黄土高原接壤,但有一道长城将二者明确分开,面积约12万平方公里,其主体今属于内蒙古鄂尔多斯市,小部分属于陕西和宁夏。

黄河是华夏民族的母亲河,但这位母亲套来的鄂尔多斯高原,却是一块风沙弥漫的荒漠草原,不适合农业。高原南缘的明长城,正好与我国农牧交界带的走向一致,可知从地理上看,鄂尔多斯属于内蒙古高原的延伸,是游牧的天堂。问题是鄂尔多斯高原离汉民族的核心地区——关中平原——太近,一旦被游牧部落占领,就构成重大威胁。于是,每当汉民族强盛,便将军事防线推进到黄河北岸的阴山一带,囊括整个河套地区,秦、汉与唐朝都是如此。汉族只懂耕作,不擅畜牧,这块土地其实得之无益,维持的成本却很高,一旦国力衰退,便不得不主动放弃。

明军退出河套地区之后,游弋在大草原上的蒙古族鄂尔多斯部尾随而来,陆续进驻,给高原带来一个新名字,并成为其最后的主人。鄂尔多斯部落是成吉思汗的嫡系,不但迁来了成吉思汗陵,还相当完整地保存了蒙古族的传统文化,特别是祭祀文化。

14/9/14 黄土高原在中国北方地区与西北地区的交界处,它东起太行山,西至乌鞘岭,南连秦岭,北抵长城。黄土高原广布黄土,厚达50至80米,陇东、陕北厚达150米,最厚的地方达200米。进入全新世,气候转为暖湿,疏松的黄土层,经流水侵蚀,形成了沟壑纵横的破碎地表。

(.:以前讀沒感覺,今天才知道,北界是長城,而長城是在河套的中間,這是很奇怪的,地理的分隔,怎會以地表、氣候的差異來分隔。)

(.: 難道長城以北是蒙古高原、陰山的延伸,而以南是黃土推積出來的,Q:河套內長城以北區域的黃土厚度為何?)

黄土高原的形成和青藏高原的隆升,加快了岩石受侵蚀和风化的速度,在高原周围的低洼地区堆积了大量卵石、沙子和更细的颗粒。每当大风骤起,在西部地区便形成飞沙走石、尘土弥漫的景象。被卷起的沙和尘土依次沉降,颗粒细小的粉尘最后降落到黄土高原区域,形成了一条荒凉地带。

阴山山脉東起河北省西北部的樺山,西止於內蒙古巴彥淖爾盟中部的狼山,東西長1200多公里,南北寬50至100公里,橫亙於內蒙古自治區中部,是黃河流域的北部天然界線,亦是河套地區的北部屏障。山脉的平均海拔高度在1500至2300米之间。仿佛一座巨大的天然屏障,同时阻挡了南下的寒流与北上的湿气,因此,阴山南北气候差异显著,是草原与荒漠草原的分界线。中段和西段山地散布有大小不等的山地草场,历史上曾是重要的牧区。

兴起于公元前三世纪的匈奴以阴山山脉为中心。阴山岩画,绵延两万多平方公里,历史跨度从夏、商、周时期直至明、清时期,长达数千年。画中不但反映了古代北方少数民族的居住、放牧、祭祀、歌舞、行猎、风俗等情况,以及日月星辰等方面外,还反映了与中原民族和其它少数民族的交流与交往。

河套,位于北纬37度线以北,一般指贺兰山以东、吕梁山以西、阴山以南、长城以北之地。包括银川平原和鄂尔多斯高原、黄土高原的部分地区。黄河在这里先沿着贺兰山向北,再由于阴山阻挡向东,后沿着吕梁山向南,形成“几”字形,故称“河套”。

银川平原,又称“西套”,东套又分为巴彦高勒与西山咀之间的巴彦淖尔平原,又称“后套”,和包头、呼和浩特和喇嘛湾之间的土默川平原的“前套”。

(.:今天才知道,河套南界是長城。)

14/9/14 [邵方] 中国北方游牧业的起源问题初探

西亚一万年前就进入了定居农业发展阶段。西亚在进入新石器时代之前有一个长达七千年的中石器时代15000~8000B.C,这正是农业孕育或起源的时期。中石器时代晚期的不少遗址已有建筑及初具规模的村落遗迹,仍以狩猎采集为主,但正在向农业方向发展,并有了畜牧的萌芽。西亚的新石器时代只经历了二千年8000~6000B.C,随后进入了约3千年的铜石并用时代6000~3100B.C。公元前3千年,西亚已进入青铜时代。在新石器时代以种植小麦和牧养绵羊为主的经济生活方式已经成熟,并开始向四周扩散。

新石器时代欧亚草原上的居民和他们南部的邻居一样,过着以定居农业为特色的经济生活。因为游牧经济是一种高度专业化的不完全经济,它不能完全脱离种植业,当以整个社会生产和交换的相当发展并产生一定的剩余产品为前提。这要求种植技术和游牧技术都有相当的进步,决定了游牧民族只有在较晚的时候才能形成。以种植业为主的农牧结合的混合经济毫无疑问是人类赖以进入文明时代的最主要的经济类型。

游牧的兴起是在青铜文化的背景下展开的。大量乌兰察布岩画反映在青铜时代乌兰察布草原出现了车辆,其车形不仅与我国殷商时期的车形大致一样,也与中亚各地青铜时代的车形相仿。

位于伊克昭盟伊金霍洛旗的朱开沟遗址,第一至第三段在经济类型上无重大差别,从出土的农业生产工具,大量的陶器,房屋的建筑方式以及随葬的猪骨等可知,当时的人群过着定居的农业生活。到了第三段时,殉葬的家畜以及细石器有显著的增加,并出现骨柄石刃刀这样精致的切割工具,这意味着当时畜牧业在经济生活中占有重要的比例。特别是由第三段开始,许多墓葬中有大量的羊下颚骨。从第三段起开始使用青铜器,但铜器主要不是用于农业生产上,而是起初用来制造小型工具和作为随身装饰品,在第五段时则用来制作武器。从第五段墓葬中发现的铜兵器来看,当时人群团体的冲突逐渐扩大,应付战争已成为社会机能之一。第五段所处的时间恰是欧亚大陆气候全面转向干凉,斯基泰—塞种人游牧文化开始兴起的阶段。

以鄂尔多斯青铜器为代表的草原青铜文化当是兴起于邻近黄河中上游以北,与农业文化圈相接的草原地带,然后再向其他地区扩展。田广金先生曾指出,“商代晚期以后,鄂尔多斯式青铜器逐渐向东、向北扩散,向北直至西伯利亚”。这一结论当是与游牧文化兴起、扩展的实际过程相吻合的。游牧部落形成后,有向周围地区扩展的需要,而这种扩展通常指向那些气候更寒冷、先前较少有人活动的高原草原地带,并逐步形成不同群体的游牧圈。一个群体可能会相对固定的在一定的范围内随季节迁徙,也可能有较长距离的群体“移民”。在内蒙古地区,早期的游牧部落大概是从黄河沿岸地带逐步向北移动,进入阴山山地和阴山以北的草原地带以及锡林郭勒、呼伦贝尔两大草原。除海拉尔、满洲里、新巴尔虎左旗早年有一些细石器地点的发现外,上述地区除岩画外石器时代的文化遗存较少发现,而在春秋时期,当鄂尔多斯青铜器文化进入鼎盛期以后,历史的匈奴、鲜卑等游牧民族的文化遗物则广泛存在于蒙古高原各地。这也许反映出游牧文化扩散的范围和速度在这一时期才达到一定的规模。

导致从农牧业混合经济向游牧经济转变的原因是复合的,首先,由于气候逐渐变得干旱,从而使农业生产受到挫折,造成人们在经济上增加了对畜牧业或狩猎的依赖。在公元前2500年后的晚新石器时代,鄂尔多斯及其邻近地区的生态环境似乎越来越不利于农业的发展,这很可能是气候上逐渐干旱化造成的结果。其次,马的驯化和传播是欧亚草原游牧兴起的关键。在夏家店上层文化中,从动物遗存以及出土器物上的动物形象来看,除了当地原有的家畜猪、狗、牛、羊外,也出现了驯养的马。李家崖古城遗址中的动物遗骸有马、牛、羊、猪、狗、鹿。因为有车马器的出土,无疑在鬼方文化中已有驯养的马了。

公元前1720年,喜克索人手执青铜武器和弓箭,驾着马拉的战车征服了埃及,统治埃及一个半世纪。公元前1500年左右,自称雅利安人的部落联盟侵入了印度,并且在此永久定居下来。几乎与此同时,手执青铜武器的战车兵来到了黄河流域。也许是强弩之末或人数太少,并没有把商朝推翻。但商朝甲骨文中有关于从北方侵入者俘获战车和马的记载。

在中国,驯养马较为可靠的考古学证据所显示的年代约在公元前1300年左右或略早,因此,从驯养发生的时间顺序上看,似乎也支持游牧文化是从西北方传入中国的看法。目前在长城以北的中国北方地区发现的最早马具如马衔、马镳来看,均表现为来自北方的文化因素,到了春秋时期,中国长城以北的北方地区马具仍接近南西伯利亚马具的风格。中国北方地区的“北方青铜器文化”或“鄂尔多斯式青铜器文化”与流行于欧亚草原上的同类器物在风格和工艺上是一致的。

由于地理上的接近,以及有南俄草原特色的动物纹饰主题早已出现在中国的北方青铜器文化中,因此,草原游牧的技术与观念很可能在此时公元前六世纪或略晚影响中国北方地区游牧的产生。

14/9/14 [林沄] 夏至战国中国北方长城地带游牧文化带的形成过程论纲

先秦文献中的戎、狄和战国才活跃在北方长城地带的东胡、匈奴并非同一族群。北方长城地带在新石器时代晚期基本上是农业地带,它之变为游牧人往来驰骋的地带,是文化、生态环境、族群等变动的因素交互作用下形成的一个复杂过程。

直到1997年在中国的《历史研究》上,居然还有一个既对考古资料没有实际了解,又不懂体质人类学常识的人,试图论证匈奴在文化和人种上都起源于中国中原的夏文化二里头文化。这种谬论并没有严肃的学者会认真看待。

收集和鉴测过的古代颅骨资料表明,从新石器时代到春秋战国之际生活在北方长城地带的均属高颅的古华北类型、古东北类型和古西北类型的居民,和均以低颅为特征的汉代匈奴和鲜卑显属不同的种系。

欧亚大草原地带对中国北方长城地带的文化影响早在夏代就已经表现出来了,但当时北方长城地带的居民并不是游牧人。

中原民族把非华夏血统的好战的异族统称为戎,是从西周开始的。“西戎”是对西方之戎的统称,主要构成就是羌人。《说文》:“羌,西戎牧羊人也。”强调他们是从事牧羊业的。

夏家店上层文化很早就被误认为东胡遗存,其实,夏家店上层文化应该是山戎的遗存。这种文化在春秋早期后明显地衰退,应该和齐桓公北伐山戎的军事行动有关。

目前不但在新疆地区还没有发现早到殷墟时期的骑马术和马车存在的根据,而且北方长城地带的西部地区诸考古学文化中到西周还没见到车马器。所以我相信中原地区的骑马术和马车都是从北方传入的。掌握骑马术,用以发挥在放牧、狩猎和长途旅行上的优长,与在作战时使用骑兵队并不是一回事。在骑兵群作战出现之前有一个只用马拉战车作战的阶段。