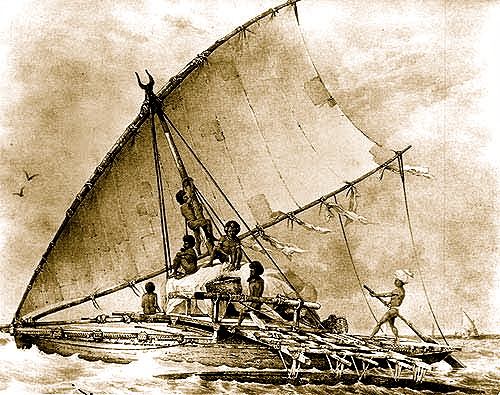

看到這圖,就知道沒有木板、金屬的史前時代如何造出可以在海上遠航的船。兩條獨木舟上用竹筏連起來,然後裝上帆,利用洋流及風力來遠航。現稱為雙舷外伸浮體艇。

蚌埠双墩遗址,在7000年前,蚌锯

貝幣

用貝殼做手斧(adze)。Texas

如果人類文明是海洋民族促成的論說是對的,則代表遠古的東夷都是這個民族的擴張,所以與蘇美人、古埃及人有相同的信仰、神話脈絡,也就是相同的祖源,越遠古越相似,但之後就獨立發展了。簡單來說,就是在人類的演進中,出現了一支海洋民族,他們就像海中的哺乳動物,與獨木舟合成一體遨遊大海,就如同海中的鯨魚,可以迴遊萬里,精準導航。就如同蒙古人征戰,帶著會走路的行動糧(羊),這支海洋民族如果可以航行中打魚,就沒有食物供給的問題。

在古時候,陸路交通是非常困難的,水路就好比現在的公路,海洋也是水路,但大海的風浪是一大挑戰,如果能夠做出抗風浪的船,則來往就容易多了。

在進入農業高度發展社會後,這些海洋民族的後代也就越來越疏遠了海洋,對海洋越來越陌生。而且各地都興起了國家,佔地為王,海洋民族暢航全球受到阻礙,只能往東的太平洋島嶼發展。而且農業文明是進步飛快,文明程度遠遠拋開了海洋民族,殘留的海洋民族成為原始落後的民族,只有信仰思想殘跡留在新興的農業文明中。

海洋民族由中國大地的沿海地區發展起,然後進入長江流域,往北到達山東,...。所以凌家灘、良渚、大汶口都是他們的足跡。玉文化是他們帶來的,而玉文化又是先秦的主要巫王社會的外顯。最後海洋民族碰到了來自歐亞草原民族(周,養羊的民族),在華北平原上的鬥爭中失勢,之後,銅器取代蚌器、石器,貝錢被銅錢取代,竹簡、紙代替了龜殼,海洋民族的優勢被逐步削減了。

這回答了為何遠古中國的文化與蘇美、古埃及很相似,但又不同。這也回答了為何美洲與大洋洲與中國殷商文化有所雷同,但又有差異。這也解釋了蘇美爾人是來自東方的黑頭髮的人,以及古埃及統治階級的人長相像中國江南人的原因。這也解釋了為何峇里島上的神廟在馬雅地區有類似的建築。這也回答了在石器上如何寫字:蚌殼,石器的缺點之一是不夠鋒利,而蚌殼卻相當鋒利,所以海洋民族運用了這個特性,以蚌器補充石器。這個海洋民族所到之處都有貝塚(shell mound),及使用貝幣(shell money)。

在冰河時期,溫暖的地方有較大的發展,而且是大平原有更大的發展空間、更快的發展速度。而這區域就是東南亞的巽他古陸,在沒有沉沒到海底前,有相當前進的農業發展,在冰河時期結束後,海平原上升,平原消失,只剩露出的高山成為島嶼,並且有洪水、海嘯、火山爆發,人們帶著先進的農業技術開始向外移民。

如果遠古海上之路從東非到中國就是通的,雖然可能很艱難,但代表西亞文明、印度文明一直與中國文明是從海路交流的,交流點是中國的南方沿海,較遠離中原的區域。

中國遠古史的拼圖幾乎要完成了。周、商、夷代表著三個文化漸層,夷是海洋民族、周是歐亞大陸民族、商是介於兩者之間。

我說:海洋民族促成的各部落的遠方交往,讓智慧、材料、技術可以交流,加速了人類文明的進步,開啟了人類文明的快步發展。

我說:追尋中國的遠古史前時代,從西北走,走到東南,再走到美洲,再走到西南,這圈子也繞得太大了。

***********************************

16/6/12 [.] 良渚文明是石器文明的最高峰,如果沒有銅器文明的興起,良渚文明將繼續領先中國。一定要注意,玉就是美石,是石器的一環。青銅進入中國最快的應用是殺人,以及用於禮器做為王權的象徵。這點一點都不稀奇,現今最高端的科技都是用於軍事產業,原子能最早的應用就是做出原子彈,強權也是擁核自重。

從良渚的消亡,可知銅器與馬匹從中國西北方向進入中國大地後,以石器發展到達最高峰的的東夷人是招架不住的,良渚文化中沒有銅器的發現,也沒有馬、羊。

中國文明的開始現在來看一定是從良渚開始的,這幾乎是可以確定了,除了沒有金屬器物外,良渚有一切文明的特徵,而且商周的禮器也繼承了神獸紋,這代表在思想體系與良渚有其一脈。中國上古文明的發展一定是來自良渚一脈,就如清朝的文明來自明朝是一樣的。所以甲骨文要找其出處,一定是往太湖方向尋找。

以往中國的歷史是由周漢一脈來寫的,導致周之前一片空白。現在來看,越來越感覺,周漢一脈實際就有如近代的滿人進入中原大地。中國的大歷史將逐漸呈現這樣的面貌。

(注:良渚文化時期,農業發展很好。早稻、晚稻、蔬果、雜糧都有了,還有很多經濟作物。良渚人很聰明,圈養了豬、狗、雞、鴨等家畜,魚、蟹、蚌等水產品,也是他們的盤中餐。)

以往看到的都是個別的石頭部分,並不感覺特別,這張圖讓我看到石器的全貌,大有感受,原來石器可以到達這樣的水平。石鐮讓人眼睛一亮,注意鐮這個字是金字旁,以後要改寫了。絕對是人類進化的一個巔峰點,這時,就要比較蘇美人的石器了。良渚是有灌溉系統的,而蘇美人就是從東方來的黑頭髮的人在兩河流域的河口地區開發灌溉系統而發展起來。

石镞 東夷人很會射箭

16/6/12 [大毛說玉] 玉器时代与华夏文明的起源

在5000年以前,中国的玉文化却是起源并且繁荣于中国的东部的平原。玉器本身是农业文明高度发达的产物,没有充足的粮食储备,就养不起众多的玉器匠人,但是同时,如果没有就近的玉矿可以开采,也就难以形成发达的制玉业。

(.:正在想要寫這段話,就在找良渚的石器時,畫面上出現了這段話。這篇博文整理得很好,圖面很精采,推薦。)

16/6/12 [.] 為何遠古文明都發跡於大河口,道理很簡單,土地比較軟,利於灌溉系統的發展以及利於耕種,可以引水大規模的種田,種出大量的穀物,養活大量的人,人數多了、地域大了,自然就有了政治、管理技術,開始了文明發展。量變導致質變,這句話說得好。人數多了,力量變強了,就開始擴張。

16/6/12 [07/7/13] 凌家滩是占卜学的发源地

有“中华远古文明曙光”之称的凌家滩遗址第五次发掘于2007年5月18日动工,凌家滩遗址面积共计160万平方米,目前已经发掘的面积不到千分之一。

三件看似马蹄状的玉器,呈一字状排列在墓主人的腹部,考古人员却惊喜地发现这是由一件玉龟和两件其他器物组成的完整的占卜工具。这只玉龟背甲和腹甲连在一起,合二为一,在玉龟被掏空的腹部,考古人员发现了占卜用的玉签。在玉龟旁边的另两件组合器内,考古人员也发现了玉签。这些玉签是凌家滩五次发掘以来首次发现,它的出现再次说明了原始八卦、占卜学、易经及哲学思想都起源于巢湖流域的凌家滩,巢湖也是中华文明的重要发源地之一。

这三件神奇玉器的出土,也让墓葬主人的身份得到进一步证实。该墓主的身份绝非执掌凌家滩行政大权的行政长官——酋长,而是神权领袖——祭司。首先从该墓葬的位置上看,既不是在中心位置,也不在第一排,而是位于第二排的偏东位置。其次是超级玉猪的出土。猪在过去是作为一种图腾信仰被人们供奉、祭拜的,凌家滩曾发现的猪首玉鹰就是很好的证明。再次,三件完整占卜工具的出土,更有力地证明了墓主的巫师身份。

商代盛行的龟卜已经得到考古证明,从《史记》的记载来看,夏代也应该如此。凌家滩遗存年代和夏代只相距千年,这里发现的占卜工具可以说是占卜的鼻祖或起源。

在凌家滩第一次发掘中,他们曾在87M4墓葬中发现一只玉龟,该玉龟的背甲和腹甲分开,玉龟腹腔内部还夹着一块玉牌,它的出土印证了“元龟衔符”的神话传说。此次出土的玉龟虽然和第一次的玉龟有所差别,但该玉龟腹腔内却发现了令人振奋的玉签,而且这组占卜工具是一个非常复杂的组合器,它的出土也说明5300年前的凌家滩占卜文化已非常成熟。

(.:看來我是在做 標準的 data mining。在想到那良渚有沒有占卜、有沒有甲骨時, 搜到 凌家攤 。)

在第四次发掘中,有一个重大发现就是祭坛。祭坛呈长方圆角形,西高东低,面积约1200平方米,建筑在凌家滩聚落中心的最高处,分三层筑成,表层有积石圈和祭祀坑。这种建筑方法和风格具有强烈的地方特色,在安徽属首次发现,也是我国迄今发现最早的三座大型祭祀遗迹之一。

在凌家滩的考古发掘中,出土的石钻是20世纪中国新石器时代考古最重大的发现之一。它的发现对研究石器时代制造工具有着极其重要的意义;螺丝纹的钻头是独创的设计。

凌家滩遗址是中国第一个以地势分层次建筑的聚落遗址,凌家滩祭坛、红陶块遗迹和玉礼器的出现,对研究古代宗教、国家、原始哲学思想、历法制度、金属冶炼技术、龙文化的起源,以及工艺美学都具有重要意义。发现了一口井壁由人工烧制的红陶块砌成的圆形水井和一座近3000平方米的人工烧制红陶块建筑遗迹。

“超级玉猪”长约80厘米,身体最宽处约40厘米,高约10厘米,重达80多公斤。该玉猪呈睡状,四肢、肚子上还有精美的雕刻,是用一青石雕刻而成。在玉猪周围,还有很多造型各异的石器。这些石器从东南西北四个方向将玉猪包围在正中。

(.: 這可能很重要,這些石器是那些?有幾件?以什麼秩序、方位擺放。這些石器可能就是 甲乙丙丁。我的判斷甲乙丙丁是石器(玉器也有可能)。)

在凌家滩遗址祭坛的近顶部发现了1件用玉石雕刻的猪形器,全长72厘米,重达88公斤。记者看到,猪的嘴、鼻孔、眼、耳俱全,并有一对獠牙,形态十分逼真。据杨立新介绍,这是目前我国新石器时代发现的个头最大、重量最重、年代最早的玉猪,是中国考古史上一次重大发现,堪称中国第一玉猪。

在玉猪身下发现的一座墓葬可以称是“中国新石器时代考古重大发现之一”。据介绍,这一墓葬长3.6米,宽2.1米,墓坑内摆满了随葬品,200多件。其中,在墓主人的头部摆放着十分精美的玉器,在墓主胸前摆放着玉璜10多件,在靠近两臂的位置各放10件玉镯,这是目前凌家滩墓葬手镯最多的一座。在靠近墓主人脚部并排放置石凿形器,在脚的底部竖立向上摆放着玉璧、玉钺和玉环。

(.:方位。祭壇的方位,墓的方位,墓主的安置方位,如果方位有意義,則知當時的天文曆法的水平。)

凌家滩出土了6件玉人,3件是坐姿,3件是站姿。玉人都是双臂弯曲紧贴胸前,作祈祷状,反映了凌家滩先人已有强烈的原始宗教意识,已告别了精神世界的蒙昧期。玉人头戴圆冠,冠周饰有方格纹,系着斜条纹腰带,说明当时已有纺织技术,人们已穿着衣裤,戴着帽子。玉人双耳钻孔,表明佩戴耳饰,手臂上刻纹表示戴有手镯。玉人留有八字须,说明当时已经有了剃须工具。” 而且出土玉人都呈长方形面孔,浓眉大眼,双眼皮,蒜头鼻,大嘴,面部呈现蒙古人种的明显特征,同现在的中国人面貌一脉相承。

凌家滩人有着超乎我们想象的文明,早在5500年前,他们就能从5公里外将重达7~8吨的巨石搬运到居住地并排成巨石阵。

(.:這些巨石會不會是準備建金字塔,但不知原因(洪水?),以致沒有進行下去。)

各项考古证据表明距今5500年的凌家滩是一座城市,从而使中国城市的历史向前推进1000多年。凌家滩坐落于北纬31°29′。

在凌家滩出土的玉器中,展现出来让现代人匪夷所思的工艺技术有很多。最让人咋舌的是一件玉人,其背后有一个隧孔,孔径只有0.15毫米,比人的头发丝还要细。考古学家用高倍显微镜观察后发现,这是人工用管钻垂直钻孔形成的,管钻的玉芯仍留在孔内,管钻的直径仅为1毫米。凌家滩出土的玉耳和玉勺。前者底部厚0.1厘米、口壁厚0.09厘米;后者厚0.1~0.3厘米,二者不仅轻薄,而且造型匀称美观。虽然不能说其轻薄如纸,但也相去不远。而且专家通过高度显微镜对水晶耳放大200倍观察,仍观察不到丝毫的毛糙感。

在此之后,凌家滩文化发展的重心发生了转移。至少是玉石工业的重心转到太湖流域的良渚文化那里去了。因为良渚文化的前身崧泽文化玉器很少,加工技术也不高。良渚文化的玉器工业达到登峰造极的地步,如果没有技术上的传承,这样爆发式的发展是难以想象的。而且良渚文化的玉器制造技术,除了微雕式的线刻不见于凌家滩外,其他技术在凌家滩都已经采用。

(.:那到底良渚有無占卜的蹤跡,文字的蹤跡?)

(.:可能老祖宗在呼喚,怎麼走都走到安徽。)

16/6/13 [浙江日报。王婷 董颖。14/1/7]

除了玉璧之外,其他所有玉器上都有出现过神徽图案,一般来说,玉钺、玉三叉形器、成组的玉锥形器主要与男性贵族相关,玉璜、玉纺轮、玉圆牌则为女性贵族专属,玉琮、玉镯、玉串饰、玉梳背等为男女贵族共享的玉器。

良渚文化遗址出土的玉器数量之多之丰富大大超出了人们的想象,其中仅反山、瑶山两地就出土玉器2000多组,若以单件计则超过6000件。

玉是一种坚硬的矿石,而良渚还是一个不会冶炼硬金属的时代,工匠们到底是如何做出这些精美玉器的呢?良渚神徽图案上的浮雕又是怎么完成的?

在出土的良渚玉器上,不少都留有切割的痕迹,这些切割痕分为锯切割和线切割。专家分析,锯切割是用片状的石器和竹片配合解玉砂做直线切割,用于玉器的开料和剖面;线切割则是用兽皮加水和解玉砂的制玉工艺,由于没有精确的定位技术,经常在玉器表面留了抛物线形的切痕。

解玉砂由采集来的天然刚玉砂矿和石榴石砂矿,经捣制筛选制成。其中分黑沙、红沙、黄沙、宝沙,也称黑石沙、红石沙、黄石沙。黑沙硬度最高,为莫氏8-9度。在史前初始琢玉时也有用过石英砂。

“良渚玉器的雕刻最常见的是将玉坯进行‘软玉法’处理,使玉坯表面软化,再刻画纹饰。”在良渚文化的一些墓葬中,曾发现过古代鲨鱼牙齿,也有学者推断,神徽上精美的纹饰是用鲨鱼牙齿雕刻而成的。

16/6/14 与大型高台土冢、祭坛墓地相应规模的大型建筑址,则发现于浙江余杭良渚遗址群中心部位的莫角山遗址。莫角山遗址是一处经人工修筑的台形基址,东西长约730米,南北宽约450米,面积达30万平方米以上,高出周围地面平均三至五米以上。 目前已在遗址上发现了一处面积超过1400平方米的大型夯土基址和另一处留有三排颇大柱洞的夯土基址。夯土基址由9—13层泥、沙层间隔筑成,厚约50厘米;三排大柱洞,排间距约1.5米,柱洞坑口径约0.44—1.35米,深0.21—0.72米,内有直径约半米以上的木柱灰。另还发现了数米长的大方木,多处经火烧过的大量土坯堆积。这些表明这一大型台址上曾建有规模空前的巨型建筑物。

(.:蘇美人的祭壇旁有墓地嗎?紅山文化也是祭壇墓地。類似埃及的金字塔了。)

16/6/14 [.] 西亞的文字發展與商業行為有關係,要記帳啊。此外,城邦的出現,要收稅啊。所以商業與貨幣的出現也是人類文明重要發展,那良渚文化有沒有貨幣?

[王心喜 。良渚文化时期原始商业的初步考察 ] 有关良渚文化时期原始货币,学术界观点有 二,即玉璧和石钺。有学者认为 玉璧作为一种财富的象征,很可能是中国货币乃 至东方货币的始祖,是世界圆形货币的世祖。 主张石钺的人则认为,良渚文化中晚期大量使用 石钺,已经表明其从早期的一般商品,变成为特 殊商品,具备原始货币的功能,这种货币可简称为“石币”。

(.:要注意到 良渚發現的 "字" 就在石钺上。)

良渚文化墓葬中有大量的石钺出土。例如汇 观山 4 号墓曾出土石钺 48 件,横山墓葬中曾出 土石钺 155 件等。凡出土有石钺的良渚墓葬, 通常放置在腿脚部位,制作精良,刃部无使用痕 迹,故非实用器。

(.:所以,良渚並沒有用到貝幣或甲幣。)

16/6/14 商朝流通的货币是贝币和甲币。贝壳和龟甲板是从南海伯虑国、离耳国、雕题国、北朐国、枭阳国、张弘国(今广西、广东、越南、泰国、柬埔寨、印尼、马来西亚等国)通过陆路或海路运往殷都。南海所产的一种中间有开口的贝类和龟板经贝币工加工、打磨、钻、刻、测量尺寸后,把贝币分类:货贝和铜贝。

貨貝(Monetaria moneta)是最常見的貝幣種類,廣泛應用於夏商西周時期。貨貝是一種海貝,太平洋、印度洋沿海均有出產,貨貝略呈卵圓形,淺黃色。為攜帶方便,貨貝上多磨有穿孔。

銅貝,或稱銅仿貝、青銅鑄貝、銅鑄貝幣等,屬於仿製貝幣形式製作的仿貝貨幣,是中國最早的金屬鑄幣,也是已發現的世界上最早的金屬鑄幣。銅貝最早出現於殷商時代,河南、山西等地都曾有商代銅貝出土。商代商品經濟仍不發達,貨幣還以海貝為主;西周中期以後,隨着商品經濟的發展和冶煉技術的進步,銅貝才逐漸流行開來。銅貝是實物貨幣向金屬貨幣過渡的載體。

成書於西漢的《史記》及《鹽鐵論》中均有夏代使用貝幣的記載,殷商鼎盛、一直流通到周朝。东周平王以后至春秋末期,由于周王中央集权制的削弱,各个诸侯国纷纷自注货币,在诸侯国使用。出现了用木质模板铸造整板的青铜钱币(如:楚国蚁鼻币)和金币(如:楚国金泉币),货贝和铜贝逐渐退出流通领域,被用木质模板铸造整板的青铜钱币所替代。甲币在殷商盛行,秦之前鼎盛。随着金币的出现逐渐退出流通领域。

16/6/14 [.] 有人說楚辭可能受到印度的影響,這引起了我的好奇。西來到底有多少路線?

《楚辞·招魂》是沿用楚国民间流行的招魂词的形式而写成,句尾皆有“些”字。沈括认为“些”不是一般的语气词,《梦溪笔谈》载:“今夔峡湖湘及南北江獠人凡禁咒句尾皆称些,此楚人旧俗,即梵语‘萨缚诃’也。三字合言之,即‘些’字。”

“萨缚诃”是梵语古译,如今统一译作“萨婆诃”(ㄙㄨㄛ ㄆㄛˊ ㄏㄜ),常见于梵文咒语煞尾。如《千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经》中的八十四句《大悲咒》,“萨婆诃”就使用了14次。《金刚般若波罗蜜多心经》中的《般若波罗蜜多咒》在煞尾使用“萨婆诃”1次。金克木先生通过对大约成书在公元前1500年左右的印度最古老诗集《梨俱吠陀》的研究,发现《楚辞·招魂》与《梨俱吠陀》的巫术部分在六方下招和招生魂这两个基本程序和巫术因子上的高度一致,不是文化普同或偶同现象,是古印度文化东传的结果。

在两广与东南亚地区贸易的古代港口中,广东的徐闻、广西的合浦是最早的港口之一,它们与越南相连,与东南亚诸国水路最近,《汉书》已有汉朝政府派遣官使在两港出洋的记载。古代的官营对外贸易是在民间贸易的基础上发展起来的,只有民间对外贸易在长期的航海中形成了港口,官府才会派遣官使从这些港口启航出海贸易。由此推断,合浦、徐闻港的形成应在汉代之前,春秋战国时期,两广以及转运到楚国等地的犀象、珠玑等物品,当不少是由这两个港口输入的。日本学者藤田丰八在《中国南海交通考》中,也推论楚、印交往早于春秋时期。近年考古实物的出土已经证明古代中国南方地区与南洋的交往可追溯到商周时代。3000余年前流行于东南亚一些古国的海贝货币,近年在我国南方古墓葬中纷纷出土,其中四川商代遗址就出土了数以千计的海贝。古代的中、印、缅、泰、越、孟、马、帝汶群岛等国家和地区,都曾以海贝为货币,并用贝币进行国际贸易。这些古代货币的出土把古中国与南洋的交往上溯到3000年前的商代。处于楚国古黔中郡的津市,曾出土了商代的青铜觚和青铜爵,并且青铜器上缠裹了丝织物。另据殷墟考古发现,一些殷商时代用于占卜的大宝龟甲其中一些就是来自东南亚的特有龟种。饶宗颐先生曾谓:“殷墟发掘到《屯乙》4330号,为最大之龟腹甲。据研究所得,乃马来半岛之龟类(全龟长440公厘,宽约350公厘,钻凿共204处),是即南服远夷所供之元龟矣。”

上述考古发现和研究说明早在殷商时期,中国就与南洋有贸易往来。春秋战国时代,楚国与古印度即身毒国的贸易交往完全可以存在。

商贸往来客观上伴随着文化的交流,外来词汇的使用是必然的文化现象。比如琉璃本产印度,后来被引入楚、越等南方古国,江陵望山一号楚墓出土的越王勾践剑,在剑柄上就装饰有蓝色琉璃。过去湖北、湖南和贵州都把琉璃称之为“料”或“烧料”,“料”恰恰就是梵语“宝石”(bery)的音译。

楚文化中巫覡(ㄒㄧˊ) 文化的盛行是其迥异于中原文化的一大特质。

16/6/15 [.] 懷疑蘇美人來過中國大地的人都要回答一個問題,就是為何蘇美人沒有帶來泥板及蘇美文字。

16/6/15 [长春金融]

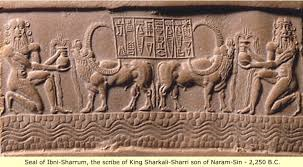

在公元前4000年左右,一支来自东方的黑发民族——苏美尔人(石碑铭文中他们自称“黑头”)来到了幼发拉底河和底格里斯河中间的一片荒原,此地适合灌溉农业……

到了公元前3400-前3100年,两河流域已经出现了具有国家性质的苏美尔城邦,城邦里出现了政府,有了职业的领导、神汉(祭司)、手工业者等阶层。系统的文字、普遍使用的金属器具、分工细致的城市,三要素具备,人类文明的第一缕曙光就这样出现了。

只要是城市,必然涉及到商品交换,否则,不从事农业的城市居民将集体饿死。苏美尔城邦的商品交换系统叫做“强制捐献”(Obligatory Contributions),其实就是强迫那些从事农、牧、渔的劳动者上缴他们劳动成果的一部分,用以供养城市居民。然而,由于老天爷有时不那么照顾的原因,农业、渔业或牧业常常出现歉收,导致农人们可能无法按时交纳“强制性捐献”,每当遇到这种情况,人们不外乎两个选择——拖欠,或者借贷。

在针对两河流域文明的考古发掘中,出土了大量的陶片文献,其中的绝大部分都与商品借贷有关,这些陶片上的记录由此也成为整个人类最早的金融信息。

就在这些人类最早的商品借贷记录中,白银大放异彩,几乎其他所有的商品和服务的交换均围绕白银开展,而且可以折算为白银。

有众多证据表明,到公元前2100年的乌尔第三王朝时期 ,白银已经成为苏美尔人商品价值的公认尺度。根据王朝创始人颁布的《乌尔纳姆法典》 ,乌尔王朝的臣民,离婚需要支付1迈纳 的白银罚金,强暴女奴需要支付5谢克尔的白银罚金,斗殴中打折骨头需支付1迈纳白银,损伤脚则只需支付10谢克尔白银……

然而,苏美尔人在货币金融史方面最核心、最伟大的发明,并不是货币。需要指出的是,古代两河流域的白银并非真实银币,也非碎银,而是“未经加工的银条”,其价值相当高,并不适宜于普通的商品交换。也就是说,除了极少数大商人和王室人员可能使用白银作为对外贸易的交换媒介之外,白银实质并未参与到古代两河流域的一般商品交换活动中来,更多的是一种财富代表,或者说是记账单位和不同商品间交换的计量,而不是完整意义上的货币。当权者使用白银来记录租金、费用、贷款等信贷活动。

苏美尔人用两种方式计重白银——大的单位叫做迈纳,小的单位叫做谢克尔。 迈纳(Mina)和谢克尔(Shekel)都是古代两河流域地区的重量单位,主要用来计重白银,古代两河流域采用60进制,1迈纳=60谢克尔。其中,1个谢克尔的重量被规定为180粒大麦的重量。

(.:泥板 ->記帳 ->交易、商業活動。)

(.:這時就看出60進位的緣由,一個字 "分",可以分成2份、3份、4份、5份、6份、10份、12份、15份、20份、30份。)

16/6/15 [詹恩勝。元明至清初雲南地區貝幣與銅錢文化之變遷。]

海貝能長期發揮貨幣功能,其基本價值即在於海貝為具實用性的外來商品,在許多民族的文化生活中廣泛被作為裝飾品或宗教儀式的象徵物,而易於計值的特點更使其在眾多實物貨幣中最受青睞。海貝在文化系統中的重要性,使其得以在雲南許多民族與區域間建立互信基礎。至於銅錢雖然有其金屬價值,但其官定面額高於幣材實際價值,本身又非具實用性的商品,加以雲南富於銅產,銅價較為低廉,其價值遂難獲得當地民族的廣泛認可。再者,銅錢為中國內地的傳統貨幣,但在雲南眾多民族的文化系統中卻相對缺乏重要性或象徵意義。凡此均為銅錢在雲南市場上長期難以建立互信基礎的原因。至明末清初,隨著雲南社會文化的變遷、商品經濟與貿易活動的發展、銀錢供需關係的變動、南亞與東南亞貝幣輸入的減少等因素,導致單位價值原已低廉的貝幣難以再適應當時的市場需求,銅錢在日常交易中始漸趨普遍,並取代貝幣在流通領域的主導地位。

(.:"至明末清初",真是難以想像,可見雲南的實況與專注中原的人的直觀想像是很不一樣的。這是否代表這裡有一條通往緬甸、印度的大道?或者,是走從珠江、西江後從廣西到雲南這條路線,還是中越界河、紅河進廣西後再往雲南,還是湄公河。)

16/6/15 雲南貝幣

從春秋晚期到明末清初,貝幣一直是雲南地區最主要的實物貨幣。雲南自古是少數民族聚居之地,古代除了受中原影響外,也深受印度的影響,因此貨幣制度與中原相比有着極為獨特的一面。

秦代,由於原屬楚國的莊蹻割據一方,秦朝的半兩錢未能進入雲南。漢代,五銖錢曾隨着王朝的統治一齊進入雲南,但由於後來中央對雲南的控制被削弱,貝幣又成為主流。

南詔國和大理國時期,其通用貨幣都是貝幣,內地的銅錢僅在茶馬古道幹道沿線流通。據《新唐書·南詔》里記載:「以繒帛及貝市易」、「貝之大若指,十六枚為一覓」,這也是雲南貨幣最早的史料記載。

元明時期,民間仍然通行貝幣,以至於百姓繳納賦稅、發放官員俸祿和兵士餉錢都可以用貝幣支付。

元代,蒙古人征服了雲南,但云南行省平章政事賽典赤·贍思丁在貨幣政策上允許雲南繼續使用貝幣,規定「雲南賦稅,以金為則,以貝子折納」。

明代,明太祖朱元璋在攻下雲南後,實行了移民屯墾政策,大量漢族人口移居雲南,並首次超過了當地的少數民族人口。但在貨幣問題上,出現了與元朝時類似情況,大明寶鈔不能流通,銀兩隻能用於大宗交易,不僅民間在用貝幣,給政府繳稅也得用貝幣。

公元1647年,張獻忠的大西農民軍進入昆明並建立新政權,為解決財政問題,利用雲南的銅礦大量鑄錢,並強行廢貝行錢,在雲南流通了兩千多年的貝幣正式退出歷史舞台。

根據甲骨文和銘文以及後世史籍,商周時期繳納的貢賦,捐獻,交納贖金,國家發放俸祿,賞賜,國家借貸和民間借貸及對官員的賄賂等都多是用貝來進行支付。

16/6/15 Nusantao Maritime Trading and Communication Network

In a hypothesis developed by Wilhelm Solheim, the Nusantao Maritime Trading and Communication Network (NMTCN) is a trade and communication network that first appeared in the Asia-Pacific region during its Neolithic age, or beginning roughly around 5000 BC. "Nusantao" is an artificial term coined by Solheim, derived from the Austronesian root words nusa "south" and tao "man, people".

In Solheims hypothesis, the people who constituted this trading network are referred to as "the Nusantao".

I now define Nusantao as natives of Southeast Asia, and their descendants, with a maritime-oriented culture from their beginnings, these beginnings probably in southeastern Island Southeast Asia around 5000 BC or possibly earlier. Most of the Nusantao probably spoke a related or pre-Austronesian language, but there were likely some who spoke a non-Austronesian language as well... I did not consider non-maritime Austronesian-speakers as Nusantao.

(.:玉來自菲律賓? 看到這篇文章,又是一個新的世界。貝殼、龜殼有來自南海。)

16/6/15 [QUESTS OF THE DRAGON AND BIRD CLAN by PAUL KEKAI MANANSALA]

這是水牛嗎?不只是牛角的形狀,水牛角是一節一節的。

An ancient seafaring people dirven both by a desire for wealth and power, and deep spiritual beliefs circled the globe throughout much of history helping to shape todays world.

The tale is one that starts during the trasition form the latter part of the Middle Stone Age to mdieval times and from Southeast Asia and the Pacific to Europe and the Americas.

In mainland Southeast Asia, we first see evidence of trade in the presence of shell tools in highland areas far from the coast, and stone tools in coastal regions withoug stones.

The widest evidence for trade though comes from the presence of jade and nephrite(軟玉) in large quantities that seems quite likely to come in all cases from the Yangtze region. They occur in the Middele Neolithic culture of Shandong known as Dawenkou and a bit north in the latter Hongshan culture.

Jade and nephrite have been found at Neolithic sites in Batangas and Palawan in the Philipines. The presence of nephrite adzes indicates large quantities of this material in a location not known to have any natural sources.

Now at about this same time(pre-5000 BC), we see shell mounds popping up at Ubaid sits in the Persian Gult. Oppenheimer has noted that the Ubaid sites contain pretty much the same inventory as those in the SE Asian Neolithic -- quadrangular stone adzes, stone hoes, clay sinkers and spindle whorls, beads, discs and painted pottery. The Ubaid culture is thought to have given risen to the culture of the Sumerians some 5500 years ago.

(.:這可解釋兩邊的相似性,因為同一個來源。)

The shell mound people appear on the South China coast with their shell tools, edge-grinding and roughly polished tools sometime before 5000BC. They form a culture along the Yangtze River. And they quickly move northward into present-day Shandong.

The cultural kit of there people came to include by 5000 BC: clay spindle whorls to make nets, clay net sinkers, disc-shaped earplug ornaments, stepped stone(socketed)adzes, stone hues, stone knives and long-stemmed polished stone arrow/harpoon heads. They also made Hoabinhian-descended pottery.

The type of money used by Austronesians (講南島語系的人) upon contact with Europeans was mostly shells particularly cowries(瑪瑙貝) and often in stringed form.

In latter Biblical and Phoenician literature, we hear of long trade journeys that lasted three years and brought back gold, silver, tin and lead among other products of tropical nature. These trade missions started from the port of Ezion-geber on the Red Sea. Accordin to the historian Josephus, the destination of these voyages was Southeast Asia, the Land of Gold. The Phoenician writer Sanchuniathon tends to confirm this when he states that the Phoenicians sailed across the Erythraen Sea(Indian Ocean) during these trade voyages.

The mention of tin is important because this metal was very rare in the ancient world. The known sources in Central and West Asia and in Europe are not nearly sufficient to have supplied the tin used during the Bronze Age.

The greatest source of tin in the the world is Southeast Asia specifically Malaysia, Indonesia and Thailand. Tin here is derived from alluvial deposits as was most ancient world tin. This metal also occurs naturally here with copper, thus offering a convenient situation for the discovery of the bronze alloy.

In Southeast Asia, where many of the Hindu and Buddhist temples are believed to be built on previous indigenous ziggurats, the concept of the holy volcano is often preserved by the palcement of a jyotir lingram, representing a pillar of fire, at the top of the temple.

James Hornell, one of the leading experts on the history of seafaring in the 20th century suggested that a "South Seas" culture ahd managed to migrate throughout much of the Arctic and sub-Actic regions during what he calls the "Maritiime Phase" starting around 4000BC. At this time, the weather was much warmer in the far northern regions than it is today.

(.:真是想不到,中國大地的文明是由東南亞啟蒙的。很會海上航行的是這些東南亞人。)

(.:這就解釋了為何一次驗骨報告,說像波利尼亞人。也說明了為何商朝會用貝殼當貨幣,良渚的玉從何處來。)

16/6/16 [.] 簡單來說,就是在人類的演進中,出現了一支海洋民族,他們就像海中的哺乳動物,與獨木舟合成一體遨遊大海,就如同海中的鯨魚,可以迴遊萬里,精準導航。就如同蒙古人征戰,帶著會走路的行動糧(羊),這支海洋民族如果可以航行中打魚,就沒有食物供給的問題。現在的問題是,這個民族的大本營在哪裡呢?似乎不是馬來人,因為馬來人是後來往南趕的歷史發展中,開始走向東南亞。

16/6/16 连云港市的天文岩画很多,举太阳岩画为例。该岩画比较突出图形共有两块,一块刻在东磊母和山的太阳石上,一块刻在海州的将军崖。

16/6/17 [15/9/7] 翰斯是海洋考古学家,翰斯船长对英国作者史蒂芬奥巴哈玛(Stephen Oppenheimer),在1999年撰写的《东方伊甸园》( Eden in the East: The Drowned Continent of Southeast Asia)”一书籍,推论世界古代文明发源来自东南亚充满信心。

作者通过海洋学、考古、语言、遗传学和民俗无可辩驳地证明后,认为东南亚大陆架是一个人口聚散及新石器时代及文化的世界上第一个文明,充满了想像。

“伊甸园提出推翻古代文明起源来自美索不达米亚,透过许多科学和推断出世界古文明与东、西方早期文化,提出许多地理学的论点来证明。”

“值得一提的是书中提到大洪水出现,造成海平面急速上升,也淹没了欧亚大陆广阔的土地,且大水灾的出现在冰河末期,这就是《圣经》记载的大水灾,是出现在最后一次冰河时期,也造成世界上大部份物种灭亡,然而对于一次可能是地球史上,人民所知的大灾难,东南亚在冰河时期以前的大陆架,现在是一个半浮沉的伊甸园。”

他说,大水灾淹没了东南亚的大陆棚,蕴育了新石器时代文化,包括中国、印度、美索不达米亚、埃及;因此地球人类始祖发源地是来自东南亚的学说,目前是最适宜进行考证和论证的时候。

(.:冰河時期,哪裡最適人居?赤道附近,東南亞。)

冰河时期结束发生了三次灾难性和快速海平面上升,即在美索不达米亚文明之前,第三次发生海平面上升时,大部份东南亚沿海文化和大陆架都沉入水底。

人类为逃亡,出现了沿海人类的大搬迁,海上贸易出现,遍布在印度洋附近,蕴育了中国、印度、美索不达米亚及埃及的新石器文化,玻利尼西亚人不是来自中国,而是东南亚海岛;世界上的米粮出现在马来半岛,考古发现存在9000年前历史,而非来自中国。

国际海洋地质学家之前对2万年的东南亚陆地进行勘察和研究,推测距离今天海底116公尺以上的部份为陆地,当时的陆地面积达848万平方公里。

根据海洋地质学家从绘测的海底图像中发现,最近一次冰河时期造成海平面上升形成的爪哇海中,有一条大河,目前爪哇海面积为31万平方公里;马六甲海峡西北端是一条大河出口,大河水系呈东南往西北注入安达曼海;及南中国海中部有两条大河,及暹罗湾附近是个淡水湖;目前全长4200公里的湄公河,当时已存在。

Oppenheimer makes a case that the rise in ocean levels that accompanied the waning of the ice age—as much as 500 feet (150 m)—during the period 14,000–7,000 years ago, must be taken into account when trying to understand the flow of genes and culture in Eurasia.

Citing evidence from geology, archaeology, genetics, linguistics, and folklore, he hypothesizes that the Southeast Asian subcontinent of Sundaland(巽他古陆) was home to a rich and original culture that was dispersed when Sundaland was mostly submerged and its population moved westward. According to Oppenheimer, Sundalands culture may have reached India and Mesopotamia, becoming the root for the innovative cultures that developed in those areas. He also suggests that the Austronesian languages originate from Sundaland and that a Neolithic Revolution may have started there.

16/6/17 [08/5/23] An international research team has discovered new DNA evidence to overturn conventional theories that suggest that the present-day populations of Island Southeast Asia (covering the Philippines, Indonesia and Malaysian Borneo) came from Taiwan 4,000 years ago. The researchers show that population dispersals came earlier, from within the region, and probably resulted from flooding.

The conventional theory, or the ‘out of Taiwan’ model, suggests that the current day populations of Island Southeast Asia (ISEA) originate in a Neolithic expansion from Taiwan, driven by rice agriculturalists about 4,000 years ago. This theory was contested 10 years ago by Oxford University scientist, Dr Stephen Oppenheimer, in his book Eden in the East: The Drowned Continent of Southeast Asia, when he suggested the migrations came from within ISEA and resulted from flooding in the region.

This latest study, led by Leeds University and published in this month’s Molecular Biology and Evolution, shows that a substantial fraction of the mitochondrial DNA lines (inherited by female descendants) have been evolving within ISEA for a much longer period, some since modern humans arrived about 50,000 years ago. The DNA lineages show population dispersals at the same time as sea level rises and also show migrations into Taiwan, east out to New Guinea and the Pacific, and west to the Southeast Asian mainland – within the last 10,000 years.

These population expansions had nothing to do with agriculture, but were most likely to have been driven by climate change, in particular global warming and the resulting sea-level rises at the end of the Ice Age between 15,000 to 7,000 years ago.

16/6/17 [Oceanic Migration: Paths, Sequence, Timing and Range of Prehistoric Migration in the Pacific and Indian Ocean]

Spice Island mariners, following three of the four major fast warm currents flowing out of what oceanographers call the West Pacific Warm Pool, were able to traverse vast ocean distance. In two periods, separated by a global cold period between 1000 BC and 400 BC, they followed these currents west to Madagascar and east Africa, north to Japan, Hawaii and America and south to New Zealand.

In 2004 strong evidence not just for a Wallacean but more specifically for a Spice Island origin for the Polynesaian people was provided by the innovative work of archeaobiologists Elizabeth Matisoo-Smith and J.H. Robins who studied the migration history of the Pacific rat which was carred into the Pacific by Polynesians as a food animal. Constructing a neighbour-joining tree, Matisoo-Smith and Robins traced both of the haplogroups that are found in the Pacific specifically to Halmahera, establishing this island as the homeland for the Pacific rat and, by implication, for the people who carried it into the Pacific.

In 2005 the case for a Lapita and Polynesian homeland in the Spice Islands was strengthened by genetic evidence from a major worldwide study of centres of pig domestication which established the the pig carried into the Pacific by the Lapita and Polynesian peoples begonged to a separate clade from the Taiwanese pig. The authors suggested that the Polynesian pig was probably indigenous to the Spice Islands or Wallacea.

In 2007 further work in this area found the Polynesian pig to be indigenous to peninsular Southeast Asia but charted its introduction to the Moluccas (the Spice Islands), supporting a Spice Island base for its introducton into the Pacific.

The evidence presented above suggests that the Spice Islanders had probably been long-distance and international maritime traders for thousands of years before they began to explore and colonize the Pacific.

Sixty thousand years ago bamboo rafts may have carried the first peoples of New Guenea and some of the earliest ancestors of the aboriginal people of Australia from Sundaland to Shul via Halmahera. Twenty thousand year later bamboo rafts may have carried the first settlers fo the Spice Islands.

For a return journey which is only supported one way by a strong current, a double-masted Halmaherian double-outrigger would be a far better choice.

Salt water rafts, sailing rafts(made from wood rather than bamboo) and reed boats and reed rafts existed in prehistoric Polynesia and down to modern times.

With reduced drag, in comparison with a sailing raft, because of the lightness of the double-outrigger and its reduce area of water contact, the return journey without the support of a current could be made under wind power. But the single-outrigger has the advantage when using wind power as the primary means of propulsion. Having only two points of contact with the water it has less drag, and so a more immediate response to the power of the wind.

There is genetic evidence which supports the possibility of an early Spice Island colony in southern Japan: there is evidence for a significant Indonesian genetic contribution to modern Japanese mitochondiral DNA. Along time for genetic interaction with an established Japanese population would be required to allow for a significant Indonesian contribution of modern Japanese maternal DNA.

(.:這就能解釋為何如此相近的兩個國家,日本人與韓國人是如此不同。)

16/6/18 生产力的发展变化,首先是从生产工具开始的。原始社会人们所使用的工具大都是利用石、木、骨等材料稍加修整而成。

原始先民学会了磨制石器,从此人类自旧石器时代进入到新石器时代。仰韶时期的人们已使用斧、锛、铲、凿、刀、镰、箭镞、磨盘等磨制的石质工具。陕西临潼姜寨遗址还出土了大量的骨、蚌质生产工具。

大汶口文化中晚期,石器制作方法比以前大为进步。出土的石质工具通过磨光,形制规整,刃部锋利。扁平穿空石斧增多,还有大量石棒和石凿、石矛、石镞等。龙山时代的生产工具主要是磨制的石器、骨器和蚌器等。石器有斧、锛、铲、凿、镰形刀、双孔半月形刀、矛、镞等;骨器有凿、锥、针、梭、鱼叉、鱼钩;蚌器有锯、铲、箭头等。从石器、骨器、蚌器的特征看,龙山时代已进人高度发达的新石器时代。在有些龙山文化遗址中还发现有小型铜制工具和铜牌,表明此时期,已进入向铜器时代过渡阶段,考古学上称之为铜石并用时代。

商代的生产工具仍然以石器为主,类型有斧、刀、镰、铲等。西周时代直至春秋前期,生产工具以及以生产工具为标志的生产力大致保持了商代的水平。此时期的农业生产工具中石器、木器、骨器仍占相当比重。青铜工具无论就种类、形制还是铸造技术与商代相比都提高不多。青铜工具在考古中没有大量发现。

大约在春秋中后期,我国人民已创造了块炼法的冶铁技术,从此铁器产生并逐步推广,最后普遍应用于农业、手工业等生产部门,使社会经济获得较大发展。相对于青铜工具,铁器的种类有所增多,主要有锄、犁、镰、莆、斧、凿、耙、削、镢等。

(.:所以,春秋戰國的大發展也與鐵器的普遍應用有關。)

新石器时代盛行磨制石器,这种石器先用石材打成或琢成适当形状,然后在砺石上加上水和沙磨光。砺石,是一种长期被风沙吹蚀、磨砺而成的石。

16/6/18 良渚文化玉器的表面颜色,大致可分为三种:第一种是玉器的玉质细腻纯净,透明度较高,未受沁蚀或受沁程度较小,颜色为黄绿和深浅不一的绿色。第二种是玉器的玉质不纯净,有绺裂和杂斑,透明度差,颜色从浅褐色到墨绿色,亦有多种颜色杂于一器者。第三种是前两种玉器受沁蚀较深者,一般表面呈“鸡骨白”或“象牙黄”,也有呈现出乳白色网状脉络与浓淡不一的色块形成的斑杂颜色。

第一种玉器的玉料在良渚玉器中质量最佳,这类玉料的来源目前尚不清楚,良渚文化遗址分布最密集的太湖周围及杭州湾地区并未发现这种玉料。第二种玉器玉料在江苏溧阳小梅岭就蕴有此特征的透闪石软玉。

如果用“玉矿已被古人开采枯竭”的说法来解释今天找不到良渚玉料的产地,是很难令人信服的。新疆和田玉、辽宁岫岩玉和河南独山玉都有数千年开采的历史,至今仍在出产玉料,

1982年江苏省地质矿产局区域调查队钟华邦工程师在溧阳 小梅岭地区发现了透闪石软玉矿床。1990年,考古和地质工作者 在溧阳小梅岭联合调查,正式发现了产于中生代燕山期花岗岩与 下二叠纪栖霞组镁质大理石岩接触带玉矿,这也是迄今在江浙一 带发现的唯一玉矿。小梅岭玉石矿为典型的透闪石,种类有白 玉、青白玉、青玉和碧玉。当今考古界普遍认为,良渚文化所用玉 料的硬度与此矿石相当,良渚文化玉器来源于溧阳软玉,但还有 一些争议。中国地质大学李晶等认为良渚文化庄桥坟遗址出土玉器与溧阳软玉样品不同。

林已奈夫教授主张良渚玉器上的刻划纹饰的刻刀是钻石。 钻石的硬度足以用来雕刻玉器,可是目前我们还不清楚史前的先民是否已对钻石有所认识,同时太湖流域也不见有发现钻石的报道,况且钻石钻具又是用什么工具或方法制成的呢?这一雕刻工具之论战陷人了僵局。

属细石类的燧石,硬度达7度左右,要高于良渚古玉,这个是可以用来雕刻玉器。燧石俗称“火石”,是比较常见的硅质岩石,质密、坚硬,多为灰、黑色,敲碎后具有贝壳状断口, 燧石由于坚硬,破碎后产生锋利的断口,所以是最早为石器时代的原始人所青睐,绝大部分石器都是用燧石打击制造的。

凌家滩遗址出土的玉器虽然年代久远,距今约5500年,但其种类之多、玉质之丰富、造型之美、制作之精,把玉器文明推进到登峰造极的高度。凌家滩出土的玉器很可能来自大别山区包括霍山一带。(?)

东夷人靠他们的聪慧和勤劳,制造出大量实用精美的骨器、玉器和石器,其中尤以雕琢的各类玉器最为著名。新石器时代最有代表性的玉器文明有三处:安徽巢湖流域的凌家滩文明、与凌家滩文明年代相近的辽宁的红山文明、较凌家滩文明稍晚的浙江太湖流域的良渚文明,其实这三处都是史料上所说的东夷地区。到目前为止,中原一带还没有发现大规模的新石器时代玉器文明遗址,可以想象,在新石器时代,华夏中原一带的玉器文明应落后于三处玉文明地。令人费解的是,创造了史前最著名的三处玉器文明遗址,到目前为止都没有发现明确的玉矿。

此外,台湾大学林洒滨、陈正宏及钱宪和先生和周述蓉女士等对凌家滩的闪石玉作了矿物学的研究:从玉质所显示的沉积层纹(变余沉积构造),因玉质不均匀而呈现之斑晶,及玉质均匀造成的均匀白化等特征来看,凌家滩古玉之玉质与余杭地区、宜兴地区、上海青浦地区良渚的一些玉器的玉质有相似的地方。

到目前为止,琅琊、舞阳周边的贾湖文化、裴李岗文化、陶寺文化等中原新石器遗址中发现的大部分是石器、陶器,只有少量低规格的玉器出土。

凌家滩的地表底下和裕溪河的河床底下还埋藏着许多巨石。其用途可能也与英国等地的“巨石阵”一样,与观察天文、太阳运转有关。凌家滩是迄今发现的中国新石器时代有巨石遗存的唯一遗址,其建筑年代早于英国巨石阵1000年左右。经研究,这些巨石均来自距凌家滩5公里的太湖山,在生产力水平和科技水平都极低下的5000多年前,先民是如何将如此高大笨重的石头开采出来并雕刻成石柱?又如何从5公里以外搬运到凌家滩?

(.:巨石陣 很可能祭拜之處,就有如歐洲各聚居地都有教堂,而史前人類聚落都有巨石陣祭拜,習俗所致各地皆有。)

16/6/18 [黄翠梅 ,叶贵玉] 从玉石到玉器 ——环太平洋地区玉文化之起源与传佈

闪玉和辉玉文化圈的分佈。首先是东亚闪玉 ( 包含局部辉玉 ) 文化圈 ,以中国为核心范 围的用玉传统便一直延续至今 ; 其次, 中美洲辉玉文化圈的起源则可追溯到公 元前 1200 年的奥尔梅克 (Olmec) 文化, 直到 16 世纪初叶西班牙人徵服中美洲之后才簌然停止 ; 最后则是位於南太平洋岛屿区毛利人活动区的南太平洋闪玉文化圈, 其发展大约从公元 1200 年开始,而后一直持续到现在。其中后起 的中美洲玉文化圈和南太平洋玉文化圈, 极有可能皆是在东亚文化圈的影响下才开始发展的。

目前已知东亚地区有意识使用玉料製作饰品的时代 ,至少可以追溯到公元前第六千纪的新石器时 代中期 , 而分佈於广阔的内蒙古西拉木伦河流域的兴隆洼文化, 是其中最早有意识製作和使用玉质饰品的文化。 大约在公元前 6000 年左右或稍早,除了闪玉质的锛、凿 之外,, 兴隆洼文化已经出现玦、匕、弯条形器和管珠等以翠绿色闪玉製作的玉器 , 这些玉器皆已超乎工具的范畴。

大约在公元前 5000~4000 年间 , 辽西地区以玦匕为主的玉文化又进一步沿著北南两路向外扩散。其中北上一路, 是沿著辽河经松辽平原进入吉黑地区 , 深入东北腹地, 並进而扩向东北亚的日本 ; 南下一路则沿著渤海湾经京津地区向华北平原延伸,直抵长江中下游 。

由於从兴隆洼文化结束至红山文化兴盛 , 其间仍然存在近二千年的时间落差 , 因此若欲了解红山文化玉器发展盛期前后东北各地玉器的发展情况, 便必须针对扮演了极重要中介性角色的吉黑和辽东半岛地区的玉器出土情况进行检视。 这些遗址除了出 土玉玦、玉匕形器、玉管、玉弯条形器、玉斧和玉环等常见於辽西地区兴隆洼文化阶段的玉器外,也出土辽西地区到了红山文化阶段才开始出现的多联璧、方璧、勾云形器等。

玦、匕等玉器的分佈范围广及中国东北、东南和东南沿海、甚至俄国远东地区、日本列岛和朝鲜半岛各地, 它们是东亚玉器起源与传播的标誌性器物, 其间的消长变異正可相当程度反映东亚玉器从起源到流传的早期过程。

玦饰自公元前 6000 年左右出现於 兴隆洼文化之后, 便以中国东北为轴心向四邻辐射, 並且指出在公元前 3000 年前左右玦已北达俄罗斯雅库特、南抵岭南, 到了公元前 2000 年以后甚至包括东南亚大陆的越南、泰国以及台湾和菲律宾列岛,都可见到玦的蹤跡。

興隆窪文化玉器雖然屬於玉文化發展的初級階段,但雕琢工藝成熟完備,玉器器形規整,通體磨光,溫潤光潔,為後來西遼河流域玉文化發展的高峰——

16/6/19 [.] 玉文化是中國大地孕育出來,最早在遼西,那玉文化與海洋民族有何關係?

16/6/19 利用X光光譜儀對收藏於東南亞各國博物館、年代分布於西元前三千年至西元五百年間的144件古玉進行鑑定,證實其中116件古玉(大約八成)都是出自台灣的豐田玉。該研究讓世人更了解東南亞五千年前的海上貿易形式,不同國家生產的飾物極為相似,顯示西元前五百至西元五百年間的鐵器時代初期,玉耳環、玉珠、玉鐲、玉垂飾與玉做的雙頭動物在東南亞廣受歡迎。產地豐田的工廠,年代可溯及西元前三千年,在菲律賓出土的最古老豐田玉,年代則為西元前兩千年。

越南与中国陆地相邻,并且共同拥有红河,所以在越南北部,既发现有蜀式玉器、滇式玉器,还有越式玉器。这种传播历时数千年,是多个波次的,从新石器时代,一直到汉代。

(.:有人說菲律賓產玉,對嗎?)

16/6/20 [.] 海洋民族的整個輪廓隱約浮現, 這就他們有 "貨" 以及有航行海河的能力,遠古時的人類和現代人一樣,還是喜歡美的東西,美的東西首先是 海貝,內陸的人看到這麼美的貝殼,就願意交換,更內陸的人又與這些人交換,慢慢的貝殼就成為了貨幣。這在看藏人的佩掛也看得出這現象,人就是想盡辦法顯出自己的尊榮、高人一等、與眾不同。這些海洋民族發現貝殼很好交易,就鼓勵了他們冒險遠航去做交易,慢慢的,交易的範圍越做越大,自然,"貨"的種類也增加了,還有哪些是史前人愛的?蚌器不錯很鋒利,火山石很堅硬大家都要,高檔石器農具也不錯,但玉才真是高檔貨,權貴頭目都愛。可以說,他們就是最早的商人,是的,這就想到了"商"朝。他們四處交換,累積"財富"。因為有這麼一群人,所以,在研究中國遠古史前時期,一定要想到此點,有些物品可能是很遠的地方來的,超出你的想像。尤其是靠近大海之處與通海的江河邊。中國文字的產生還是與"商"有關。

所以,他們四處航行,去賣貨,也去找貨源及新貨。這個動機讓他們持續地全球探索。找玉礦、銅礦、錫礦、金礦。有道是:利之所在,人之所往。

16/6/20 [.] 這也能解釋一個奇異的現象,就是在商殷之前,中國的遠古重要遺跡都在華北平原的四周。可以解釋為華北平原是水路不通之處。而殷人趕著牛車輾轉往殷都前進, 沒有水路,就只有用牛車了,因為牛車可以載貨。此時農業工具的進步,已可以在華北平原大規模耕種,中原文明即將興起。

所以,黃河自古就無法通航?無法自海口通往內陸?

(. 6/23:仰韶文化。)

16/6/21 [李坤聲] 中國雲南與東南亞的經濟文化交流 -- 自遠古至戰國秦漢時期

紅河發源於雲貴高原,上游李仙山江、元江、盤龍江三大水系自西北向東南進入越南北部,匯成紅河幹流,雲南新石器時代晚期,各文化也與紅河三角洲各新石器時代關係密切。

16/6/21 [张弘] 先秦时期古蜀与东南亚、南亚的经济文化交流

四千年以前,古蜀就存在着几条通向今越南、缅甸、印度地区的通道,其中重要的一条,是到印度(身毒)的通道。古蜀一些重要的考古发现,如船棺葬出土遗物、三星堆出土物件与越南东山文化、冯元文化物件很相似;三星堆出土的海贝、象牙等都不是本地所产,而是来自南亚的印度地区。

越南已发现并且确定了的有冯元文化、桐豆文化、扪丘文化和东山文化等好几种考古学文化。文化序列为冯元文化→桐豆文化→扪丘文化→东山文化,大概总的年代范围为铜石并用时代至铁器时代早期。而其中出土资料最多两个重要考古学文化为冯元文化(Phung NguyenCulture)和东山文化(Dong Son Culture)。

越南冯元文化的玉瑗、玉璋、玉壁和玉壁芯、陶高柄豆、陶釜等,冯元文化和桐豆文化的的玉戈,与三星堆的玉瑗、玉璋、玉壁、玉戈、玉壁芯、高柄陶豆形器,什邡战国墓的陶釜等对比极为相似。

东山文化和桐豆文化的铜瑗,东山文化的土陶器盖、陶圈足豆、铜三角援直内戈、长胡三穿戈、铜无肩钺、铜长骰矛等,与三星堆的铜瑗、陶器盖,荥经南罗坝战国墓的陶圈足豆,什邡战国墓的铜三角援直内戈、长胡三穿戈、铜无肩钺、铜长骰矛等对比形制极为相似。

由以上两地考古资料的对比可看出,越南红河流域与古蜀青铜至铁器时代的考古学文化面貌的确存在一定程度相似性,甚至可以说是相同性,表明两地存在的文化交流。越南地区的这些出土器物与先秦古蜀具有关联、继承性,而越南地区的考古材料的年代序列比先秦古蜀要晚,表露了先秦古蜀文化在越南地区的留下了明显的影响。

(.:也不能排除,是從越這個方向進入,然後在北緯30度的成都平原有了大發展,文化大發展之後,再往回傳。)

中越史籍记载,蜀王族曾有南迁的事例。战国后期至西汉初,在现在越南北部有一个小国,王号为安阳王,两地史籍均称其为“蜀王子”。 (.:秦佔了蜀。)

从文献记载,再到越南冯元文化、东山文化的考古文化中发现的三星堆文化因素,尤其是年代较早的冯元文化,证明先秦时期,古蜀与古代越南地区、东南亚地区已有相当深的文化交流活动,至迟在商周之际,古蜀文化就已远播至越南、东南亚地区。

古蜀与古印度的交流。1986年广汉三星堆祭祀坑一号坑出土象牙13根,二号坑出土67根。二号坑还发现有象牙珠120颗和象牙器残片4件等大量象牙制品。以及大量的以象为主题的青铜制品。2001年以来,在成都市金沙遗址出土100余支象牙,同出有不少象臼齿,还出土大量由整支象牙切割成的短节象牙柱,以及象牙段、象牙片、象牙珠等。在金沙遗址10号祭祀遗迹内的一件玉璋上,还刻有四组对称的肩扛象牙的跪坐人像。三星堆、金沙还出土了大量的象牙和象骨。对此学术界基本认为商周时期在古蜀文明神权政治中心的大型祭祀礼仪中,象牙祭祀盛极一时。 到目前为止,还没有史籍记载古代成都平原曾产象。另外,除了三星堆和金沙遗址以外,在成都平原地区,还没有大象的遗骸、遗骨的考古发现,更别说是象牙。

经过初步鉴定,金沙遗址出土的象牙与三星堆出土的象牙一样,都属于亚洲象。亚洲象仅雄象有门齿(象牙),每头雄象两根门齿(象牙),一千多根象牙应取自五百多头雄象。从象牙的长度来看很多是成年大象,那是数量非常惊人的庞大象群。华北产象,殷墟有象骨、象牙制品的出土,可是其数量太少,与三星堆和金沙出土的巨量相比而言完全不成比例,怎可能不顾自己需要而完全供给古蜀。新石器时代,成都平原虽森林资源丰富,但是沼泽遍布,完全不适合大象的生存。

(.:莫忘東南亞產象,廣西也有象。)

(注:哀牢山位於雲南省中部的山脈,為雲嶺向南的延伸,是雲貴高原和橫斷山脈的分界線,也是雲江和阿墨江的分水嶺。)

三星堆出土了大量海贝,一号坑62枚,二号坑4600多枚,有虎斑纹贝、货贝、环纹贝等。其中环纹贝又叫环纹货贝(Monetaria annulus),是出土最多的一种,它只及虎斑贝的三分之一大,环纹内有的淡褐色、浅灰色、环纹外有的呈灰褐色或灰白色。这种环纹贝数量较多,大部分背部被磨成大孔,以致有的背面成扁平状的贝壳。

安阳殷墟妇好墓也出土有大量的海贝有6880多枚,比较多的是货贝。另在安阳大司空村商代墓葬、车马坑、灰坑都出土数量不等的海贝。钱币史研究者认为,商代中原所用齿贝,产于中国南部沿海地域。中原和古蜀都不产贝,这些海贝显然都是由太平洋、印度洋和印度洋沿岸地区辗转而来的舶来品,说明当时的商贸活动区域是相当广阔的。

在云南江川、晋宁等地的春秋晚期至西汉中期墓葬中出土大量的海贝,总重约为600公斤,约有25万枚左右,其品种主要以环纹贝为主,另有货贝、虎斑贝。钱币史研究者认为,它们产于印度洋一西太平洋的广阔海域(包括我国台湾、海南、南沙群岛等海域)。其中环纹贝主要由印度、巴基斯坦、缅甸等国输入。

(注:貨貝(又稱黃寶螺,俗名白貝齒,學名:Monetaria moneta,舊名Cypraea moneta)是小型海螺的一個物種,貨貝廣泛分布於太平洋和印度洋的暖水區。)

三星堆及云南所产的数量最多的环纹贝,均属印度洋的特产。据生物学家考证,环纹贝仅产于印、缅温暖的海域。可见,至少在3000年前的殷周之际,印度与蜀之间已可辗转相通,有间接的贸易交换。另外云南海贝来自印度,云南用贝为货币的习俗也是由印度传来。三星堆出土量最多的环纹贝,恰与云南出土最多的环纹贝相一致。

云南曲靖八塔台春秋古墓群中女性墓主人足部的用于舞蹈时伴舞用的脚铃,就是典型的南亚乐器;云南晋宁石寨山7号墓中出土的盾牌形有翼虎错金镶嵌银带扣,有翼兽的雕刻风格流行于北印度和波斯,所以这件出土物显然是沿蜀身毒道来自印度;古蜀的三星堆2号坑出土的青铜大立人的左右手腕各戴有三圈手镯,双脚上足踝处各戴一圈方格形脚镯。一同出土的一块石边璋图案上,也有2至3人足戴脚镯。而手足戴镯的习俗在古蜀乃至中华本土从未发现过类似的考古资料和文献记载。

16/6/21 [私家歷史,16/4/20] 先秦時代的中原為何有大象

南蠻孟獲的戰象,讓蜀漢士兵望而生畏。

(.:這代表當地是有大象的。)

《呂氏春秋古樂》記載“商人服象,為虐于東夷。周公遂以師逐之,至於江南,乃為《三象》”,是説商朝人馴化大象,用於對東夷的征服活動。但周朝滅商後,周公東征,一路將商朝的戰象部隊驅趕到南方,還創作了一首詩歌《三象》作為紀念。

(.:有趣的問題是,為何商人能夠馴化大象。會是東南亞傳來的?)

《左傳定公四年》記載,吳軍追擊楚昭王,楚國被逼急了,於是“王使執燧象以奔吳師”,意思是在大象尾巴綁上蘆葦之類點火,以驚慌的象群衝向吳軍。這條材料可以反映不少吳軍士兵成為象腿下的肉餅,也表明楚國飼養了不少大象,在逃難時也帶著一批。

實際上,先秦時期的氣候比現代溫暖,除了西周早期有一個很短的寒冷期以外,其他階段大多溫暖濕潤,黃河流域接近現代南方氣候。胡厚宣先生早就談到:“殷代氣候,不特稍暖,且遠較今日為熱。”竺可楨先生也談到,殷墟地區的大像是本土所産,而不是從南方地區引進。因為當時殷墟地區的氣候為熱帶或亞熱帶,完全適合大象的生長。在中原地區新石器時代的地層中多有象骨的遺存,甚至連北京地區也有人工飼養象的遺骸,可見野象的分佈與象的飼養比現代緯度高得多。

在殷墟出土的動物遺存中,有三類物種的生活與竹林密切相關,即竹鼠、野牛和大象。殷墟有大量的竹鼠骨,可見有豐富的竹林存在。這裡還有亞熱帶的獐和四不像鹿,此外還發現了一千多頭聖氏水牛,都能説明此地在商代的溫暖濕潤。現代中原的河南稱為“豫”,《説文》解釋説“豫,象之大者”,可知“豫”就是大象,中原地區曾因産大象而獲名。《周易》中的“豫”卦,也和大象有關,比如其初六“鳴豫”描述了大象的鳴叫。

在商代中期的鄭州小雙橋遺址,就發現過被用作獻祭的大象骨骸。1935年,梁思永主持殷墟王陵東區1400號大墓附近發現過象坑,埋著一頭成年象和一名大象飼養者。1978年在殷墟王陵西區東南發掘的祭祀坑M35中就埋著一頭幼象,戴著一個銅鈴。幼象身高1.6米,身長2米,門齒尚未長出。經專家鑒定,屬於亞洲象。這些材料顯示,這些戴著銅鈴並有專門人員飼養的大象不是野生象,而是“殷人服象”的結果和證明。此外,這些大象都埋葬于王陵區祭祀坑,也顯示了大象的重要性,

大象廣泛見於上古時代的中原,因此古書中記載大舜“象為之耕”,也就容易理解,陳夢家先生就解釋説這是舜將大象用於耕田。舜的弟弟名字叫“象”,可能也和大象有關,徐中舒先生推測説象封于“有庳”,也就是“有鼻”,是舜馴化長鼻子大象的棲息地。甲骨文中常見“獲象”的記載,最多一次捕獲了二百五十隻野生象,收穫頗豐。這些捕獲的野生亞洲象,經過馴化,就能廣泛投入使用。日本學者白川靜認為,殷人在修建宗廟等大型工程時,可能使用了馴化的大象搬運木材等建築材料。既然被用來耕田、運木材,那麼被用於戰爭,就是再正常不過的了。

甲骨文中記載諸侯向商王輸送大象,而國王也將一些大象轉送給其他諸侯,例如《甲骨文合集》8984片記載雀國是否向商王進貢大象,4611片也記載進貢的大象送到了。3291片記載將一些大象贈送給倉侯,讓他帶回去。32954片記載商王到大象飼養基地去視察,4616片記載占卜求問大像是否會遭災。當時不但會捕獲野生大象進行馴化,也會從諸侯那裏索要大象進貢,放在飼養基地,國王會去視察,有時會詢問大象的平安,或者將一些象轉贈給其他諸侯。

春秋晚期楚國還用大象攻擊吳軍,到戰國時代,隨著黃河流域的大規模開墾,野生象逐漸絕跡。

(.:農業大興,人口大增,這都是大象悲慘命運的開始,這在近代的雲南也有類似狀況。)

(.:這篇文章,獲益不淺。)

16/6/22 [.] 注意到 "貨"是貝部,甲骨文未發現這字,金文有之。

16/6/22 距今5300-4300年的良渚文明,与古埃及文明同时。继2007年发现了良渚文明的都邑——良渚古城后,新近又确认古城外围存在一个规模宏大的水利系统,其年代距今约5000年,是迄今所知中国最早的大型水利工程,也是世界上最早的拦洪水坝系统。

16/6/22 英墩遺址是一處新石器時代貝丘遺址,堆積之豐厚、遺物之豐富目前在整個華南地區都極為罕見。經過挖掘,該遺址堆積頗豐。以遺址中偏南部探方為例,堆積共有11層,早期堆積(第3層以下,包括第3層)中所出的陶器見夾粗砂陶和夾細砂陶兩系,夾粗砂陶器型為平底盤,應為炊器;夾細砂陶有罐、缽、小杯等器型。此外,遺址中還出土磨光紅陶片、石器、細碎魚骨、骨器、動物遺骸、魚骨串飾等。考古隊復原的有30多件陶器,大部分直徑在40公分左右,最大的直徑有50公分。

三亞英墩遺址與陵水蓮子灣、陵水橋山三處遺址構成「海南東南部沿海地區新石器時代遺址」,這些遺存的年代在距今6000—3000年間。橋山遺址面積約5萬平方米,為海南地區迄今發現的最大的史前遺址之一,其面積之大、堆積之豐厚、遺物之豐富、保存之完好目前在整個華南地區都極為罕見。

16/6/23 [.] 三星堆的銅面具是大眼大鼻,會不會是因為面具的原因,因為戴面具的人要把他的鼻子放入面具的鼻子中?如果是這樣,則戴面具的人可能不是大鼻大眼。

16/6/25 TIMUCUAN TECHNOLOGY: Tool-Making Technology

What did Floridas native people with sharks teeth? They made tools, both from recently hunted sharks and from fossilized teeth. These incredibly sharp teeth were attached to handles via a hole drilled through their base.

Fresh sharkss teeth were also used for drilling, poking holes, and as studs on striking weapons, like clubs.

Fossilized teeth are no longer as sharp, but theyre very durable. Long narrow fossilized teeth made excellent awls. Sturdy triangular Megalodon teeth made goold scrapers. And sharks teeth jewelry never goes out of style.

How did they drill a hole in a sharks tooth? They used a stone drill point, hafted on a long, narrow wooden handle. After placing the drill tip against the tooth, they used a bow dirll to spin it against the tooth. How did this work? The handle of the drill was twistd into the string of a short bow. When the bow was moved back and forth, it spun the handle. The disc on top allowed the user to apply downward pressure, forcing the spinning drill bit down into the sharks tooth, shell bead, or other material to be drilled.

(.:我感覺,我經過的中國的、世界的歷史教學可能是大有問題。為何沒有工具介紹、沒有貨幣介紹、沒有醫藥介紹、馬的使用介紹、文明進步的介紹、防衛武器的介紹、人是如何種田,人是如何捕魚....。中國要進步,就要從歷史課本改變起,改變中國人思維的方式。)

(注:The Timucua were a Native American people who lived in Northeast and North Central Florida and southeast Georgia. They were the largest indigenous group in that area and consisted of about 35 chiefdoms, many leading thousands of people. )

16/6/25 人類史中最神奇的技藝:琢玉

玉石是一種硬度極高的天然礦物,用今天的鐵質刀具也很難在上面留下劃痕,而現在發現的紅山文化和良渚文化的古玉器外壁,卻刻滿了神秘的紋飾……

一塊已經基本琢制完成的古代玉璧,出土時上面殘留了大量的沙石,這些看似普通的砂石的出現,揭示了古代制玉工藝最為關鍵的一個環節,當年,考古人員細心的把這些砂石保留在了玉璧的表面,拍攝了珍貴的出土照片,也成為今天解開古玉琢玉之謎的大門。 從最直接的方式去理解古代的制玉工藝,有一個環節至關重要,那就是找到比玉石硬度更高的物質,只有這樣,玉器的製作才有可能完成。 經過檢測,這些殘留的砂石礦物學成分是花崗岩,而其中石英石占到了將近三分之一。石英石是一種高硬度的礦物,它的硬度可以達到7度,而通常,玉石的硬度不會超過6.5度,它使玉器的磨製有了可能。

一種觀點認為,砂子都是瑪瑙、石英或者是燧石粉碎了,質地軟一些的材質,化成了粉、泥土,而那些堅硬的顆粒卻保留了下來,那就是俗稱的「砂子」。所以中國任何地方的砂子,硬度基本都在7度左右,砂子永遠是砂子,不論經過幾千萬年也是砂子,這種砂子由於硬度都比較高,所以人只要到河邊把砂子運過來,再把比較輕的淘掉,簡單地選擇純度、硬度、顆粒大小一樣的石英砂,就可以做解玉砂了。

原來,這些看似普通的砂粒,竟然是大自然的傑作,在幾百萬年甚至更長時間的風化淘洗作用下,最堅硬的砂粒被保留了下來,它們是天然岩石中最堅硬的部分,而古人則憑藉他們的智慧,找到了解玉時最有效的一種天然工具。

(.:我對沙子有了新的理解。)

古玉器的表面,常常殘留著一些奇特的弧形切痕,專家推測,這些弧形切痕保留了當年一種線切割工藝的痕跡,線切割是制玉工藝的第一道工序,專家稱之為「解玉」,所謂解玉就是把玉料按照玉器成品的需要,切割成不同的形狀。 專家們認為,這種切割是線切割,而線切割的線就是獸皮。因為獵得獸以後,獸皮被剝下來,可以割成小細條,然後捲成繩子狀,因為它本身有堅硬程度,然後加上解玉砂,在一塊石頭上反覆這麼拉,解玉的方法就形成了。經過有的考古學家實驗,一塊10公分左右的玉料經過獸皮加解玉砂反覆拉磨,在幾十個小時之內就可以割斷玉料。

在當年出土的玉器上,大多有一個圓孔。這些圓孔有的是出於器物造型的需要,有的則是為了系掛佩戴。這些穿孔有的細如針眼,有的直徑達四五厘米,這些圓潤的孔洞,古人又是如何穿鑿的呢? 一些用黑石英製成的鑽頭出土在江蘇省的丹徒縣,黑石英的硬度是7度,專家經過實驗,將鑽頭裝在木柄上,通過人力便可以在玉料上打鑽出孔洞。

有些鑽孔的直徑寬達5厘米,這麼大的鑽孔顯然不可能用同樣的鑽頭鑽制,古人會有什麼獨特的工藝呢?一塊出土于山東的玉料解答了後人的困惑。這是一件古人經過打鑽的玉料半成品,中間是孔芯,邊上有著明顯的鑽痕。可以肯定的說,大部分玉器都是通過空心鑽打出來的,因為它打的非常規範。 據推測,當年的管鑽或許就是用天然的竹子做成的,考古發現中還出土了當年用管鑽鑽孔留下的孔芯。

在江蘇的一個古遺址上,出土了200多件尖狀石器,這些石器的硬度大多超過玉石,而且有著鋒利的尖頭和弧形的薄刃,專家認為,這些石器可能就是用來雕刻玉器紋飾的工具。 還有的專家有著更大膽的猜想,他們認為是用鯊魚的牙齒雕刻的。在良渚的一些墓葬里,發現了古代的一些鯊魚的牙齒,由於鯊魚牙齒非常堅硬,有些人就認為說,可能一些微雕的圖案是用鯊魚牙齒來刻劃的。

而另一些研究人員卻有著不同的看法,他們認為,這些神秘的紋飾用純手工方法雕刻是不可能完成的,在當時,應該已經出現了製作玉器最關鍵的工具——原始的砣機。 砣機是中國古代制玉工藝中最重要的一種工具,它的出現,帶來了古代制玉工藝最具革命性的變革。 砣實際上就是各種圓形的工具,砣有金屬的,有不是金屬的,石頭也可以做砣,木頭也可以做砣,皮子當然也可以做砣。在傳統制玉工藝中,砣機是最重要的一種工具。1987年,在浙江「良渚文化」的遺址中,出土了一件完整的玉杆紡輪。這件原始紡輪的玉器模型記錄了當年高度發達的紡織技術,但是,玉器專家卻從中看到了另一種含義——這件玉紡輪造型酷似後世的砣機。

《考工記》的記載中說,周代王室里分成了6種不同的手工藝,而其中的玉工則是周王室最重要的一種手工藝人。 在當時的周王室和諸侯封地里,都有專門的玉工負責玉器的製作,而後世的考古發現也證實,在周代的時候,玉器的製作工藝已經達到了一個極高的水平。 當歷史走到東周晚期和漢代,一種全新材料的大量使用給玉器工藝帶來了巨大的變化,那就是鐵器的出現。西漢初,鐵製品的工藝已經發展成熟,鐵質的琢玉工具逐漸替代了青銅工具。

16/6/26 [臧振華] 再論南島語族的起源與擴散問題

考古資料很清楚地顯示,大多數的臺灣土著族群和文化特質都是源自華南。仔細檢視這些將現在臺灣土著分三個語群的文化和語言資料,清楚地提供了可以將這三個語群與臺灣三個主要史前文化個別連繫的線索。如此就可以讓我們為現今各臺灣土著在華南找到一個可能的來源地。泰雅語群和繩紋陶文化層顯示出與華南和大陸西南區的清楚的親緣關係;鄒語群和臺灣北部原龍山形成期(圓山)文化具有顯著不誤的北方要素,也許可以代表早先居住在華東沿海,甚或北到日本、韓國一帶的較北邊的大陸南島民族。排灣語群和臺灣南部的龍山形成期-幾何印紋陶文化層,也許是自介於泰雅語群之間的大陸某地,他們的文化基本是漢人之前的大陸文化。他們來到臺灣主要是在公元前的第一和第二個千年的時候,龍山形成期文化的農民自大陸西北的核心地區向東南亞大陸和太平洋島嶼大規模移動的一部分。

目前臺灣所發現最早的新石器時代文化是年代在五、六千年前左右的大坌坑文化。雖然這個文化,與屬於舊石器時代的長濱文化,在年代可能略有重疊,但是從文化的內容上來看,他們之間卻找不出可以連結的地方。現在,考古學家們大都認為,大坌坑文化應該不是長濱文化發展起來的,而可能是一個自外地移來的新文化。

臺南科學工業園區考古遺址搶救工作(5),在南關里和南關里東兩處遺址發現了大坌坑文化的遺存。石器種類有打製或磨製的石斧、石鋤、石錛、石鑿、石刀、石鏃、石打棒和石網墜等。大多數石斧、石鋤、石錛、石鑿是選用來自澎湖的橄欖石玄武岩製作而成;少數石錛、石鑿是以來自東部的玄武岩質安山岩、安山岩及玉石製成;至於石鏃,是以板岩和頁岩為材料,網墜則以砂岩打製而成。在骨角貝牙器中,以大量貝刀,最具特色,是取用雲母蛤(Placuna placeta)等外形較為扁平的貝殼。

臺灣西南部的新石器時代遺址中,出土大量的橄欖石玄武岩石器,而關於這些石器的石材來源,國分直一(1940)早已推測是來自於澎湖群島。但是關於確切的石材採集地點,並不清楚。直到最近澎湖七美島上發現了史前石器製造場遺址,這個問題才得以解決。

2000 年5 月臧振華與夏威夷大學考古學家 Barry Rolett 和中央研究院地球科學研究所研究員葉學文博士等人前往七美南港遺址採集玄武岩石器標本和玄武岩地質標本,準備作X 射線螢光分析,以找尋臺灣和澎湖所發現玄武岩石器的礦源時,又在七美島上發現了東湖和西北灣兩處石器製造場遺址。這些石器製造場遺址規模龐大,暴露大量石器的原料、廢料、成品和工具,在臺灣尚屬首次發現,甚為珍貴。

2002-2003 及2005 年筆者在國科會及澎湖縣政府之支持下,又分別在七美島的南港遺址進行了發掘,出土大量陶片、石器及製造石器所產生的廢料,以及貝殼,魚和獸骨。所

發現的遺跡主要是墓葬。這些發現說明南港遺址是一處史前以製造石器為主要目標的產業聚落。從地層及所獲得的C-14 年代估計,這個遺址的佔居時期,大約從澎湖菓葉期末期開

始到鎖港期末期,即在4500-3600 BP 之間。七美島玄武岩石器製造場是在臺灣地區所發現年代最早的石器製造場,也是最大規模的石器製造場。不但第一次提供完整而具體的證據,可據以復原臺灣史前時代石器之製造技術,而且透過岩石礦物成分之分析比對,證明臺灣西南部所發現的史前玄武岩石器都是來自澎湖群島,提供了臺灣和澎湖之間史前時代交易之具體證據,但是更有義意的是: 這個發現透露了四千多年前,人類已經具有為開採自然資源而進行遠距離海上航行和交易的能力,對南島語族的擴散問題有重要的意涵。

從3500 年前開始,臺灣玉已經從臺灣外銷到巴丹島和菲律賓一帶。近來,洪曉純(Hung 2007)等對越南沙瑩文化和泰國的史前玉器進行分析鑑定,證明也是來自臺灣的豐田玉。可見從三千多年前開始一直延續到一千多年前,在臺灣與中南半島之間的海域,可能有一涉及臺灣玉器的海上貿易網絡。而臺灣史前文化與菲律賓的巴丹群島和呂宋島的文化接觸是否有可能與這一海上貿易有關?

最近臺南科學工業園區大坌坑文化的發現及其所提供的一些新線索,幫助我們更清楚地找到了這個文化的來源地,從而可以更確切地指明南島語族的老家鄉,而這個地點最有

可能是在珠江三角洲一帶。 1992 年筆者(Tsang 1992)曾指出澎湖群島上的大坌坑文化與廣東沿海具有繩紋陶器的文化具有多方面的相似性;除了陶器的形制和文飾,包括繩紋、刻劃紋和彩繪紋之外,石器的類型亦非常相似,但更重要的是在文化年代,以及生活方式和適應型態上的相似性; 所以,從文化整體的面貌和內涵來看,澎湖群島粗繩紋陶文化最可能的來源地是在廣東沿海。以後由於珠江三角洲地區自1990 年代以來爆發性增加的考古材料(鄧聰、區家發1991),似乎更加支持這個看法。

在珠江三角洲到越南海岸之間的廣大海岸線上,於6000-5000 BP 之間,曾居住著具有相同文化面貌的居民。

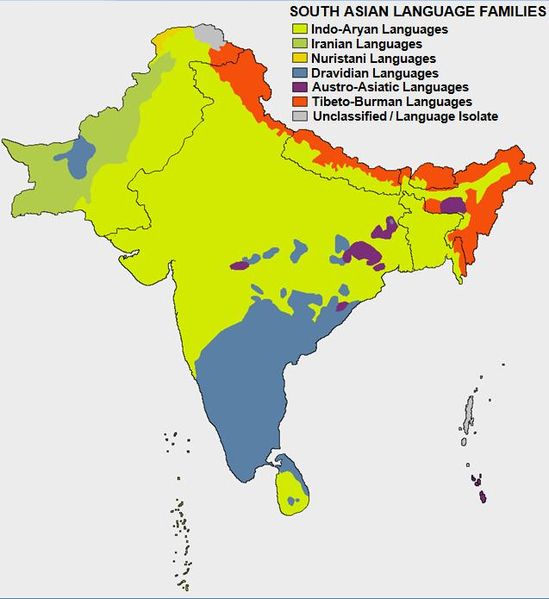

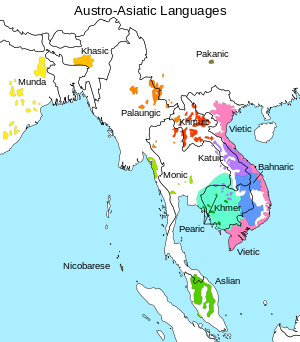

Austric Hypothesis. 這個假說早在1906 年即由 W. Schmidt 所提出,主張南島語與南亞語有一個共同的祖先Austric phylum。Robert Blust 支持這個假說並與試圖與考古文化聯繫起來。他認為南島語與南亞語的一個共同的祖先是在雲南和緬甸交界之處, 種植稻米的農民。他們一方面順著Brahmaputra 河流到達印度的東部發展成Munda 語;沿湄公河南下發展成Mon-khmer 語;進入紅河流域發展出越語。另一方面沿長江東行到達長江下游發展成原南島語,並向中國東南海岸擴散。

16/6/27 [John D. Bengtson] The “Greater Austric” Hypothesis

“Austric” is a hypothetical language family proposed by Wilhelm Schmidt, a Lutheran clergyman from Germany who worked as a missionary in Southeast Asia. He hypothesized (1906) that the Austroasiatic language family and the Austronesian language family came from a common origin, and should be be grouped together into a new phylum named Austric (from Latin auster ‘south’).

In the ensuing century various scholars have sought to “expand” the Austric family, to include other languages that seem to have the same grammatical and lexical features as Schmidt’s Austric. Beginning around 1996 I proposed a “Greater Austric” macro-phylum of macro-family that includes the following languages:

• Nihali: a tribal language of central India, thought to be the last remnant of an ancient language family.

• Austroasiatic (Munda - Mon-Khmer): about 155 languages spoken in India, Nicobar Islands, and Southeast Asia: includes Santali, Mundari, Sora (India), Nancowry, Mon, Khmer (Cambodia), Vietnamese, Pear, Katu, etc.

• Hmong-Mien (Miao-Yao): a small number of languages (4-7?) scattered through southern China, Hainan, Vietnam, Laos, and Thailand: includes Hmong, Ke-cheng, Kaop’o, Kao-t’ung, Yao-lu.

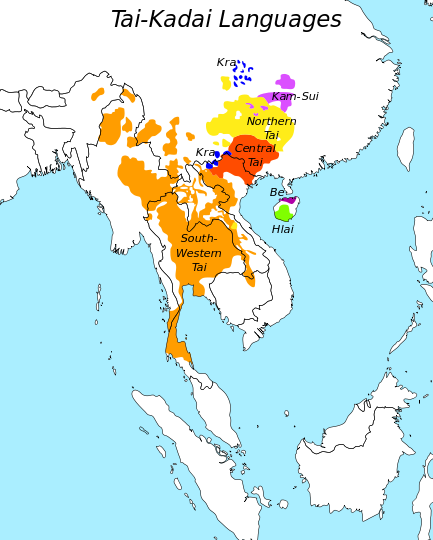

• Daic (Tai-Kadai): about 55 languages spoken in Southeast Asia: includes Thai, Lao, Kam, Sui, Lakkia, etc.

• Austronesian: a vast family of nearly 1000 languages ranging from Madagascar through Indonesia, Philippines, Taiwan (aboriginals, not Chinese), to the Pacific islands: includes Malagasy, Malay (= Bahasa Indonesia), Javanese, Paiwan, Bontok, Tagalog, Fijian, Maori, Tahitian, Samoan, Hawai’ian, etc.

• Ainu: an almost extinct minority language of Japan. Formerly more extensive, Ainu was also spoken on the Kuril Islands, Sakhalin Island, and the Kamchatka peninsula. It is thought to have been the language of the ancient Jomon culture (about 10,000 BC to 300 BC).

For many linguists the existence of a common grammatical system is the best evidence of original kinship. One of the most convincing pieces of grammatical evidence for Austric is the basic first-person singular pronoun, widely of the type that can be reconstructed as *ku ‘I, me’:2

Unfortunately for the comparative linguist, some Austric languages (e.g.,Vietnamese, Hmong, Thai) have become monosyllabic and the old prefixes have dropped off. However there are still some clues about their earlier presence. For example, the Hmong-Mien languages have the contrast of initial consonants in *day ‘die’ vs. *tay ‘kill’, a contrast that seems to go back to Proto-Austric stative *ma-t(r)ay ‘to die’ vs. causative *pa-t(r)ay ‘to make die, to kill’ (see the etymology die, below).

If the Greater Austric hypothesis is correct, people speaking a “Proto-Austric” language spread out over a large part of Asia, an area probably stretching from India in the west, continuing through Southeast Asia (the old “Indo-China”) and southern China, and to the northeast possibly as far as Korea and Manchuria. There is much evidence that Austric-speaking peoples were formerly more numerous and widespread in all of these areas, and that the subsequent expansions of other language families (mainly Indo-European, Dravidian, and SinoTibetan) have pushed Austric languages to the south. Austric languages have left traces (loanwords) in non-Austric languages ranging from Pakistan in the northwest (Burushaski, IndoAryan and Dravidian languages) through the Himalayan regions (Tibeto-Burman languages), in Tibetan and Chinese, and in the northeast, in languages such as Korean and Japanese.

The Austric proto-language has been identified by some with the Hoabinhian archaeological industry dating from the late Pleistocene to mid-Holocene (roughly 6,000 to 12,000 years ago). Primary Hoabinhian sites have been identified in Sumatra, Thailand, Laos, Myanmar and Cambodia, while isolated inventories of stone artefacts displaying Hoabinhian elements have been found in Nepal, South China, Taiwan and Australia.8 Except for Nepal and Australia9 all of these areas are home to Austric languages, and, as mentioned in the preceding paragraph, there is evidence that Austric may formerly have been spoken in the Himalayan foothills.

(注:The Hoabinhian Period is the name given to that part of Southeast Asian prehistory from about 13,000 to 3000 BC. )

16/6/27 Most people in South Asia speak one of two varieties of language, Indo-Aryan and Dravidian. These two are not particularly closely related. Indo-Aryan is an Indo-European language. Bengali is the easternmost of the Indo-European languages. English is one of the westernmost.

The modern Burmese are genetically a hybrid population between Tibeto-Burman and Mon (Austro-Asiatic).

印度的Munda 語 是南亞語 ,但緬甸是藏緬語。

(.:南亞語 與 南亞 很容易誤會。南亞也有講南亞語的。)

16/7/17 中國貴州省畢節市的一個石灰岩溶洞內,由中國科學院古脊椎動物與古人類研究所教授趙凌霞帶領的團隊3年前在一個古老地下河床的數公尺厚泥中發現3顆人類牙齒,這3顆人類牙齒跟現代人類的牙齒很像,但是從沉積物的年代顯示,這3顆牙是11.2萬年至17.8萬年前被埋的,早於首批現代人類走出非洲的7.5萬年前。

在過去10年裡,中國南方幾乎每個省都發現了古人類化石,其中許多來自可以追溯到10萬年或者更早年之前的沉積物。但是從解剖學來看,這些人類的特徵跟生活與現今的中國人幾乎沒有什麼不同。

中科院古脊椎動物與古人類研究所教授劉武說,他在湖南省道縣發現了古人類化石,說明距今逾10萬年前生活在中國的人類跟當今的人類是一模一樣的。

劉武說:「化石紀錄上有壓倒性的證據表明,在非洲定居者到來之前,中國就有人了」。「他們不是住在一個或兩個小地區,而是蓬勃發展,幾乎無處不在。」

16/7/17 日本國立科學博物館航海小組乘坐當地植物扎成的長約6米的草船從沖繩縣與那國島出發,重現舊石器時代的祖先航海之旅。由於浪潮洶湧,航海小組在途中放棄了人力划船,遭遇到自然的嚴峻考驗。

16/9/19 日本沖繩縣南城市的Sakitari洞遺址發現了世界上最古老、距今約2.3萬年(舊石器時代後期)的魚鉤。該魚鉤由海螺製成,舊石器時代捕魚工具的發現在日本國內也尚屬首次。

此外還發現了距今1.3萬年至2.3年的尚未完工的魚鉤。還出土了大量可能曾是食物的魚骨、貝殼和蟹類等。從該遺跡還出土了日本國內第二古老、距今3萬年的兒童骨骼及3.5萬年前的烤過的鹿骨,舊石器時代的人類可能從這一時期開始在此居住。

此前世界上最古老的魚鉤是從東帝汶的Jerimalai遺址中出土的貝殼制魚鉤,其年代為距今1.6萬年至2.3萬年,跨度較大,無法判明具體年代。

17/1/10 一群考古学家组成团队“Inkari-Cusco”日前到秘鲁东南方古城库斯科(Cusco)的隧道内,发现了一个只有3根长指头的手骨遗骸。据了解,该手骨的指头长度约有8英吋(约20厘米)长,且每根指头都拥有6节关节,经X光检验后,初步判断为外星人或是古代人类的遗骸。库斯科是秘鲁东南方的城市,为库斯科大区及库斯科省的首府,海拔有3400米,人口约有30万人,被安第斯山脉环绕,是古老的印加帝国的摇篮。

Explorer claims alien claw and skull found in Peru tunnels

17/4/11 加拿大維多利亞大學(University of Victoria)一名人類學博士生艾莉莎.高盧瓦(Alisha Gauvreau)及其團隊在英屬哥倫比亞一處小島上發現一萬四千年前古老村落,不僅如此,該團隊還在當地發現了以繪畫形式記載著文明起源的文物,這些文物也支持了英屬哥倫比亞上第一民族的口述歷史內容。

高盧瓦表示:「這次的發現大大改變了以往我們對於北美最早人類活動的想像,過去主要理論認為北美原住民徒步從亞洲來到加拿大東部及中部,然而這次的發現則提供了另一種可能性,也就是早期人類可能經由船隻來到北美大陸。」這次探勘團隊在遺址中發現了一些人類曾經使用的生火用具及矛、魚鉤等器具,這些器具的製作期間可以追溯到一萬四千年前,比金字塔的歷史還古老。

這次發現聚落的地點位於英屬哥倫比亞省的一座小島(Triquet Island),這座小島位於維多利亞市西北方大約五百公里處。

(.:在加拿大,稱印地安人 為 First Nation,第一民族。)

17/5/19 沖縄県・石垣島(石垣市)の「白保竿根田原(しらほさおねたばる)洞穴遺跡」で2016年までの調査で見つかった旧石器時代の人骨が、全身骨格がほぼ残った人骨としては国内最古の約2万7千年前のものとみられることが分かった。

全身人骨は高齢の成人男性とされ推定身長約165センチで「港川人」より10センチ程度高かったといい、虫歯のような痕もあった。

17/5/24 1866年,北海道石匠長兵衛在尋找石料時意外在一個石洞中發現了大量類似於中國的古文字。日本學者朝枝文裕認為這是殷商時期的中國文字。他破譯的內容是「帝死,葬入穴。有變,血祭之。」這些文字極有可能是殷商船隊留在此處的。

殷人是一个极为善于开拓海外的民族,史书上记载“相土烈烈,海外有截”,意思是殷人君主相土是一个伟大的领袖,把海外的领土治理的井井有条。

18/9/26 [16/3/31] 在澳洲所發現具爭議性的埃及象形文字依舊困擾著考古學家們

澳洲的象形文字是在1900年代早期被發現的,它們是當地民間傳說的依據,在250件石雕上可見其蹤。澳洲的Kariong考古遺址以史前墓穴遺址聞名,該墓為Nefer-Ti-Ru王子的墓,安葬他的是他的兄弟,當年這位船長兄弟曾駕船觸礁在高士福(Gosford)岸邊;而這些象形文字作品就在墓穴裡與之長伴。

有些科學家則把這些象形文字跟源自埃及象形文字的古腓尼基文串連在一起,因為腓尼基商人是個四處遊牧的部族,遊走整個地中海一帶,或許有可能其中的商人搭上了船、航行到澳洲高士福去。澳洲象形文字的部份內容跟蘇美文有些雷同。

20/3/3 大航海时代︱中国人错过的不是大航海,而是对当时世界的理解

其实,从亚洲去美洲最方便的是从日本出发,沿千岛群岛往东北方向去阿拉斯加,如果季节对的话基本上一路顺风,沿途也有不少岛屿,只是这些小岛到现代都还是没有什人烟。美洲西岸山势崎岖,北边天寒地冻,南边却是与沙漠比邻,到墨西哥北部沙漠更是扩展到沿海。在有铁路之前,这也都是荒无人烟的地带。到达美洲的帆船,要到墨西哥中部才能遭遇人口较多的阿兹特克。回程却要继续往南走到赤道附近,乘那里的东风在大洋里漂上一万三、四千公里到菲律宾,再往北走回日本。

20/6/8 [澎湃。雅克·阿塔利]人类最初的海上之旅

晚期智人徒步穿越了阿拉伯半岛、伊朗、印度和中国,于6万年前乘坐近海船只南下到达巽他群岛。那时,海平面还很低。不久后,他们又行至大洋洲。世界上最早的船只手绘图案就是在大洋洲发现的,年代与晚期智人到达大洋洲的时间相符。那是些2~8米长的小船,是晚期智人掏空树干后借助石制工具制成的。后来,他们离开大洋洲,到达了菲律宾、印度尼西亚以及今天的泰国和马来西亚境内。

我们发现在这个时期,还有一些晚期智人分别从巽他群岛的印度尼西亚所属部分,以及中国南方地区前往澳大利亚。他们的后代就是今天澳大利亚的土著和新几内亚岛的巴布亚人。这类迁徙活动并不是没有可能,最近甚至有人还原了相关历史场景:晚期智人借助燧石工具,使用木头和藤蔓作为原材料制成宽大的木筏。他们从帝汶岛出发,经过三次尝试,顺流在海上航行了两个星期后,在澳大利亚的达尔文港成功登陆。

约4万年前,地球进入玉木冰期,海平面下降了近60 米,人类从现在的中国和西伯利亚地区徒步前往日本群岛。在日本神话中,龙神(大绵津见神)是一条可以变成人形的海龙,日本皇室也自称为龙神的后裔。

我们在里海的岩石上发现了距今4万年的船型雕刻。也就是在那一时期,除去晚期智人之外的人科动物几乎全部灭绝。在冰期中,一部分人从非洲出发,步行2000千米到达南美,随后北上来到北美。岩石壁画上展示的就是这一场景。

1.5万年前,他们在北美遇到了从堪察加半岛步行抵达阿拉斯加的人。他们随后沿海岸南下,大约于公元前10000年到达加利福尼亚,并且很有可能沿着南美西海岸步行直至巴塔哥尼亚。这种猜测被人们在智利南部绿石(Pedra Verde)遗址的考古发现所证实。

公元前6000年左右,地球上的人口总数约为500万,人类社会经历了一次划时代的技术革新:南岛人的居住地区以及中国东南部出现了最早的帆船。南岛人因而得以穿行于各岛屿之间,中国人也因此开始在长江、黄河上航行。他们随后可能在一些小村庄居住下来,开始了最初的定居生活。

23/9/13 墨西哥一名研究者荷賽·海梅·莫桑(Jose Jaime Maussan)與一名當地記者,在墨西哥公開的聖拉札羅國會聽證會上,帶來兩具據信在秘魯於2017年被發現的外星人屍體,其中一具還已懷孕,在X光照攝下,發現軀體內有「卵」。通過碳測年過程進行分析,估計分別有1800年和700年歷史,其中一具為外星人兒童。屍體每隻手只有三隻手指與細長的頭部,以及明顯的非人類的身體結構,擁有巨大的大腦、大眼睛、可伸縮的脖子、沒有牙齒,。這些明顯已乾燥的屍體,最初在秘魯納斯卡的沙質沿海沙漠深處的硅藻礦中被發現,該區以巨大的神秘納斯卡線(Líneas de Nazca)而聞名,這些巨大的地面圖形,只能從鳥瞰的角度被完整看到。

Maussan says that the pair of mummified aliens were discovered in a diatom mine in Cusco, Peru. Each alien has a horizontally elongated head, in addition to three skinny fingers on their hands. Their eyes, noses and mouths also appear much smaller than a humans.

23/9/21 埃及北部沿岸的海域裡,有古城何拉克萊奧(Thonis-Heracleion)的遺跡。這座古城在公元前2世紀中葉因災難而沉入海底,歐洲水下考古研究所(IEASM)在遺跡裡一座神廟裡發現了一批寶藏,公元前2世紀中葉左右,尼羅河三角洲約110平方公里的土地完全沉入海底,何拉克萊奧也隨之消失,直到歐洲水下考古研究所於公元2000年時發現了這座古城。在這座阿蒙神神廟東邊,還有一座希臘愛神阿芙洛狄忒的神殿,裡面也有青銅和陶瓷物品。考古學家指出,這顯示在埃及塞易斯王朝時期(Saite Period,第二十六王朝,公元前664至公元前525年),當局允許希臘人在這裡貿易和定居,還可以建造他們信仰的神廟。

限會員,要發表迴響,請先登入