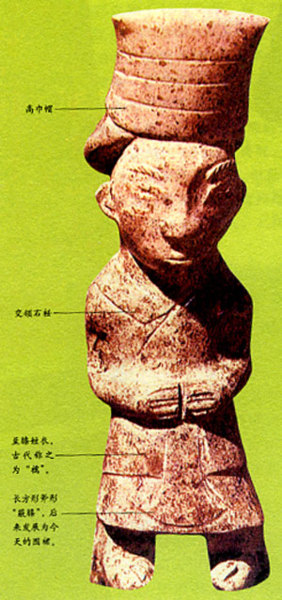

良渚博物館玉琮上的神徽

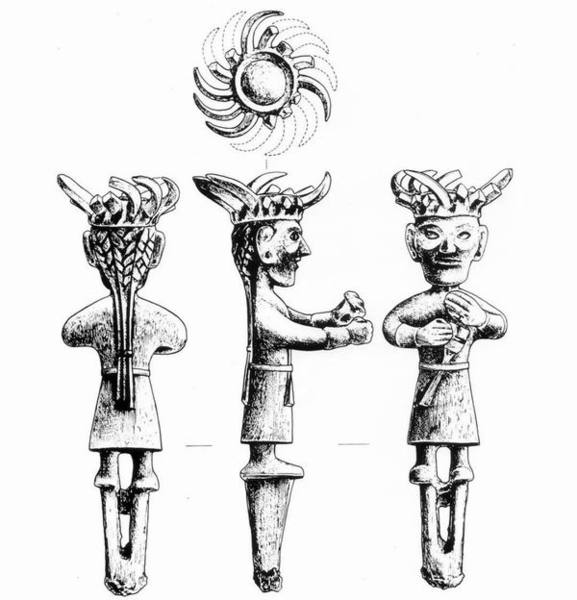

一個鳥人拿著只有眼鼻嘴的面具

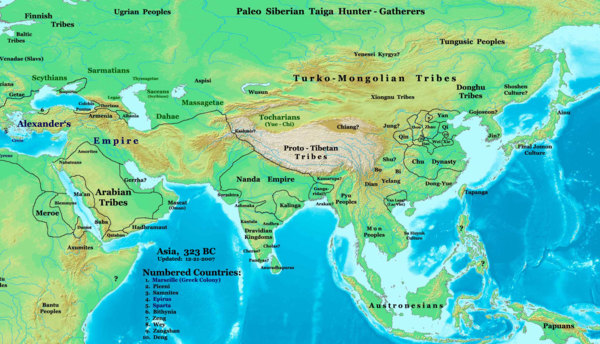

中國在商朝之前與西亞的往來是通的,這就是青銅之路、美玉之路。由於地形限制,這條路有高山、有沙漠,並不好走,來自西亞的人,要從西亞走到河西走廊的前提是要能有家畜供食與運物。所以羊是很重要的關鍵,西亞最先馴化了羊,而且西南亞很早就馴化了驢子與駱駝。有了這三個寶,西亞人就沒有問題可以走向東方。其實,宏觀來看,新疆實際是中亞的一塊,看看歷史上中亞諸國的國境線就可以看出,中國最強的時候,國境往往一畫就畫到了現在的吉爾吉斯、哈薩克。西亞人最早帶來中國的一定是羊,所以這批人被叫作羌,意為養羊的人,或姓姜,意為養羊的女人(氏族)。趕著羊、備了厚衣以禦寒、準備了青銅刀與弓箭以禦身、騎著驢子或駱駝、坐著驢車,西亞人就上了伊朗高原,走著走著就到了阿富汗,經過了山口,就來到帕米爾高原,穿過裂口,下來後進入喀什,經過一連串的綠洲,就進入了河西走廊。這時候的南疆環境比現在好得多,漢朝時有36個國在這裏,羅布泊還有樓蘭國,當時的樓蘭氣候濕潤,雨水豐富,廣布河湖,漁業發達。羅布泊是湖光山色,碧水藍天。于闐也不錯,和闐玉就這樣傳到了中原,考古結果證明,距今七千年前的仰韶文化遺址發現有和田玉。早在五千年前,河西走廊一帶氣候溫暖濕溫,喜溫喬木生長繁茂,森林遍地,芳草萋萋,牛羊成群。

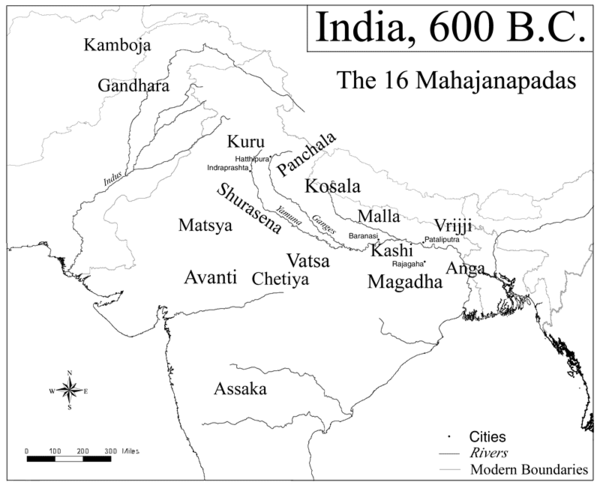

當兩河流域烽火連天時,一些西亞人走向了東方,當一站一站的從西亞走出河西走廊,這批西來者面對了抉擇,他們的前面是黃河還有綿延的高山--六盤山脈,他們在這裡停頓了一陣,之後,他們決定順黃河而下,所以他們選擇了走賀蘭山下,之後,走陰山下,或者是走鄂爾多斯高原,在黃河轉彎往南時,東邊的太行山太高了,所以,繼續沿著陰山往東走,經過了岱海來到了遼河上游,這時,往東走就要到海洋了,往北走,對這批來自西南亞的人來說,太冷了。往南走,出現了新的困難,就是密集的夷人已居住於此。所以這批人或這家人就在此安家落戶。由於這批人有先進的知識與技術,很快成為這一帶的首領,越聚越大、越久越強,就依西亞的文明,建立了紅山文化,同時重複了埃及的神廟、金字塔等建設。也有人帶著紅山文化往南走,經過了山東,來到了長江口沖積平原。

由於是少數統治,所以特別愛裝神弄鬼,信任巫術,並且大量運用圖騰以嚇人。當壯大到一定程度時,這支部落就開始南下了,開始與華北大平原上的東夷及苗黎族大戰,而且取得了勝利。這也可以說明為何從中原溢出至燕山以北的夷人有能力回來當盟主,並且建立了商朝,這時,這批西亞人,就真正的找到第二故鄉,他們從兩河流域的沖積平原來,來到了黃河的沖積平原,他們立即可以大顯身手,神農氏就誕生了。遠古的東北應該是相當原始的,遍佈森林,所以應該是通古斯人的天下,也就是說通古斯人的生活範圍比後來的狀況是相當靠南的,應該南到遼河流域,所以殷墟中有不少通古斯人遺骸。所以,商人引入了通古斯人的甲骨問卜及薩滿教等土著巫文化。同理,矮黑人的生活區域也不小,因為殷墟中有不少矮黑人的遺骸。

這批來自西亞的人在河西走廊除沿黃河往北走,有一批往南走進入四川,建立了三星文化。還有一批往東走,來到了渭水上游,成為夏周的祖先。所以,漢民族的原點是在河西走廊的東緣,也就是古羌人的區域,來自西亞的一批人占有成分。

在北疆還住著一批由歐亞大草原來的原始歐洲人--吐火羅人,頭髮是金色的、皮膚是雪白的人。他們給中原帶來了印歐人的利器;馬與戰車。他門進入了中原嗎? Why not?

我說:偉大中國的歷史值得後代子孫細細品味。

再說一次: What a wonderful world!

*****************************

14/9/26 [.] 如果周朝之前是通的,周朝之後是不通的,可能的原因就是,周朝之前進來中原的就是同夥人,所以,就沒有通不通的問題,當時,整個西部都是同夥人。之後,內外差異、敵我意識越來越強烈,這條路對中原就斷了,直到漢朝張騫通西域才打開。而在這近1000年間,中原文明發展出自己的特色,走出了不同的文明,就如同希臘文明的發展歷程一樣。另一個可能原因是,兩河流域的文明停滯了,沒有什麼新的東西可以輸出。

(.:國家的出現,強大武力的出現也造成往來的阻礙。關卡、關卡正是此意。割據、割據政權之意此時深有體會。在沒有關卡的時代,只要有稍強武力的隊伍就能橫行於大地,惟一的阻礙是天險。這讓人聯想到西班牙艦隊、葡萄牙艦隊的橫行四海。)

(.:這時才驚覺 青銅刀與青銅武器(矢镞、戈、矛、刀削、斧斤、戰車)的厲害,青銅的塑型能力加上硬度,成為大規模殺人武器發展的濫觴。)

(.:也因為交流的中斷,所以已進入中原的白人、中亞人、西亞人(如果有的話)也慢慢被稀釋。)

14/9/26 [.]從表現出信仰的源流來看,應該不是文化波傳遞,而是來了一隊人馬。而且還是不同時期好幾撥人馬。

14/10/1 [.] 這些人非常可能是亡國(敵人或自然)之人或被追殺之人,為了尋找容身之處,不管多艱難的大山都翻越了過去,開闢出一條通往東方的不歸路。這也可以解釋和田玉為何沒有傳回西亞,以及在中原的青銅沒有中西亞的好,因為雖有技術,但原料在中原不易取得,或者技術學得還沒高段。這也顯示這條路是斷斷續續的通,不是通暢的,遠古時,不是亡命之人是不走此路的,而入疆的北路為原始歐洲人把持,再加上寒冷與未知,此路對西亞人來說是不通的。仰韶晚期的尖底瓶的原始用途,還是要到西亞找,埃及多的是,但仰韶的陶器都多了兩個耳朵,可能是轉變了功能,成為祭器,追思祖先的禮器,而兩個耳朵是用來手執舉拜的。千里迢迢來到東方,怎能不思鄉。

這讓人想到蒙古人西征屠城時,除了工匠外全部殺光。二次大戰結束,美蘇兩國都搶德國的科學家。蒙古人很野蠻,但老祖宗的智慧還是牢記心中。

14/9/26 [.] 非常可能,周朝為了恥與周邊的野蠻人為伍,標榜正統,作了最大的掩飾工程,掩飾自己的來歷,掩飾自己的語言,掩飾了商朝及之前的歷史。作為外來的少數民族,以800多年的時間,切斷了、掃除了之前的聯結,鞏固了對中原大地的統治,壯大了自己的民族。此外,商朝至少有500年歷史,周朝的祖先作為殷商的方國在此期間也應慢慢的與戎狄有了較大的差異。簡言之,漢人的祖先是非常兇悍的。

14/9/26 [.]中國的歷史太壯觀了,未來中國人讀中國的歷史,就會包含原始歐洲人、兩河流域文明、印歐人、北亞黃種人的歷史。一張包含漢、滿、蒙、回、藏、苗的中國歷史大傘張開了。中國這片大地的新歷史架構已經隱然成形,快要浮出水面,這是黃種人的偉大歷史。

14/9/26 [.] 在公元前1500到1200年間,商朝有了國力大躍進,可能是戰車、馬、青銅的引入,所以大舉東征東夷,可惜螳螂捕蟬、黃雀在後。

14/9/27 [.] 用漢人自稱,而不用周人、夏人自稱,這裡面有很大的意義。

14/9/27 [.] 由於矮黑人、白人與黃種人外型迥異,在古時的兇殘時代很容易被趕盡殺絕。

14/9/28 [.] 所有的關鍵是青銅器,銅器的可塑性讓人類製器的範圍大為增加,尤其是武器的發展。所以第一批西來的掌握製青銅器的民族,一下就主宰了中原,土著就成了奴隸,這讓人想到在南美發生的事,人數不多的帶槍的西班牙人兩三下就打倒了印加帝國。第二批來到中原的就是會騎馬的人。

這就可以解釋李濟對殷墟武器之謎,李濟對殷墟中矢镞、戈、矛、刀削、斧斤五种銅器之形制加以研究,指出其中僅“戈”為在中國本土發生成長之物,其它武器都是在歐洲有獨立成長歷史的兵器。

14/9/29 [.] 很有可能,青銅文化的起源就是伊朗東部、阿富汗北部、以及與其相鄰的中亞南部區域,這個區域產銅與錫。而古羌人就是西亞來的移民,黃種人,黑頭髮。看到仰韶文化的玉、綠松石、羊、牛、彩陶、小麥,就可判斷仰韶文化是這些移民帶來的,之後帶來的才是青銅。

14/9/30 [.] 固化的思想很困難改變,就有如,古時的地球人相信地球是平的、太陽是繞著地球轉的,要讓地球人改變想法,知道地球是圓的以及地球是繞著太陽轉是需要一段時間的。

14/9/30 [.] 跡象顯示,90年前,中國就有可能把中國的遠古史搞清楚。可惡的日本人破壞了中國的一切。日本人的侵略,打亂了所有進展,讓中國又回到了混沌,中國人痛失90年。國共都在搶中華文化的正統,兩方都不敢講真相,這導致被反華集團拿來當武器進行攻擊。

14/10/1 [.] 安特生與瓦西里耶夫都不是反華有心人士,他們只是想了解中國人或中華文化的源頭從哪裡來的。這是科學查證,只能用科學來辯證。如果科學上一證明為真,則就不要浪費資源去說為假。因為在假的前提下,考古工作會慢下來、或作不下去。如果中國考古界很早就假設西亞與中國在遠古是通的,中國的考古工作一定會進展更快。也不會鬧出三星堆文化可能是外太空來的謎團這個笑話,出國展出後,回來就改了說法。

14/10/1 [.] 韓國人拍的"黑龍江"拍得真好。看那草原、看那眾馬奔騰、看那森林、看那河水、看那人民,讓人印象深刻。

14/10/2 [.] 走緬甸、雲南這線的機率不高,觀察古時,西亞文明擴散、亞力山大東征、都是到印度河東邊一點就停了,而哈拉巴文明也是如此,甚至印歐人、蒙古人來印度一開始也是如此,可知往東有一股力量(自然或人為)阻止了前進。恆河平原去緬甸還要翻過若開山脈,之後,又要開始往上爬雲貴高原,而橫斷山脈的山高水深的地形更是難以闖越,更可怕的是溼熱叢林環境,森林中有毒蟲猛獸,還有原始部落,這對相對進化的西亞人來說,是難以穿越的。

這條線路,只能接力傳送物品,無法一批人驢穿越。

14/10/3 [.] 距今2000年前乾燥氣候開始肆虐,這不只改變了河西走廊、塔里木盆地的地理環境,還改變了青藏高原的羌塘地區,象雄王國也如樓蘭王國一樣煙消雲散於歷史中。這就回答了古羌人為何如此強大,也否決之前個人的古代戰略高地的想法,青藏高原太寒冷不適人居,所以古代無法如蒙古高原、伊朗高原成為戰略高地,實際上,青藏高原羌塘地區當時水草肥美,是可居的地方。5000年前當時的氣候狀況是與現在不同的,所以地上景觀完全不同。由於錯誤的認知,矇蔽了雙眼及腦袋。想到80年前希特勒派人到西藏尋根,聽聞此事當時覺得天馬行空,現在回想起來,真讓人百感交集。

14/10/4 [.] 三星堆的文明來源,可能路徑竟然是來自西藏、巴基斯坦。哈拉巴文化的古印度文明是處於現在的巴基斯坦,其範圍最北來到瓦罕走廊,由此進入西藏(現在為與新疆接通),當時西藏的生存環境比現在好,有象雄古國存在,其國橫跨羌塘區域,東達四川西部,由此進入了四川。 也就是說,蜀錦、象牙、貝殼可能是經過這條貿易線流通的。還有,于闐國這帶是古羌人的地盤,和田玉應是由古羌人管控的,所以,進入殷墟的玉與古羌人有關,而日本的愛奴人的DNA與藏人接近,這代表古羌人去了東北,所以,商人很可能與古羌人有關,不要忘記,周亡了商時,不少商人遠走東北,是否就是這些人中的一部分去了日本,而這個也與新石器時代的巫玉文化相關,古羌人由河西走廊、陰山山脈、遼河上游一路走來,帶來了巫玉。 石峁遗址的石頭城又與哈拉巴的城市有所類似。商周的統治主的人種可能候選只有三個:古羌人、吐火羅人、通古斯人。而通古斯人的機率不高。這是否也可解釋為何黃種人可以不怕極寒的來到北極區,如果他們是來自西藏高原的黃種人呢?也就是說通古斯人是來自西藏,就是因為來自西藏,所以通古斯人的起源是在貝加爾湖一帶而不是東北,由西藏高原下來過了河西走廊,就上了蒙古高原,就來到中西伯利亞。為何好端端的蒙古高原、北疆不住,要往嚴寒森林地方去住,很明顯是有外族來了,那就是吐火羅族,也就是原始歐洲人,古羌人原住民就被趕到北方去了,成為通古斯人,黃人種的古羌人(含通古斯人)與白人種的吐火羅人在這片區域發生了長時期的衝突與融合。一段時間,蒙古西部與北疆與葉尼塞河以西區域皆為白種歐洲人所佔據。這也說明為何吐火羅人最南到達樓蘭就過不去了,而河西走廊也沒找到吐火羅人的蹤跡,因為這個區域是古羌人的地盤。這就支持了1996年宿兵在DNA中找到了汉藏同源的证据,實際上,漢人是古羌人分出去的,至於古羌人的血源成份就耐人尋味了。

喜馬拉雅山的持續升高,除了改變地形外,也改變了氣候。有可能有一水氣能通過的高度門檻,在3000年前,喜馬拉雅山脈升高超過了這門檻,而喜馬拉雅山持續的升高,阻隔了越來越多的水氣,使得青藏高原、河西走廊、新疆區域的氣候開始大變,從水草肥美變成乾燥寒冷,使古羌人的生活環境徹底改變,反而其一分支漢人在中原繁榮壯大,主幹卻慢慢萎縮。從7000年前到現在,西藏高原升高了約 350公尺。從發現的化石證明,在3160年前,羊卓雍湖一帶還生長著大量的松樹、櫟樹和棹樹,而不像現在這樣高寒、荒涼。所以,地球整體氣候在那時期可能沒有大幅改變,但喜馬拉雅山脈的升高,改變了南亞北部及中國西部的氣候。可以推想,印度半島的北區應該在那時期起有暴雨和洪水氾濫的狀況。

喜馬拉雅山脈是西藏高原受印度板塊拱起升高最快速的區域,也就代表瓦罕走廊的升高高度可能高於350公尺,也就是說7000年前瓦罕走廊可能沒有這麼荒涼、寒冷。10000年前更是如此,可能有些黃種人就開始從此地北上了。更有趣的是,如果西藏高原遠古沒這麼高,則雲貴高原就更矮了,是否比現在更容易穿越呢?這是否回答了為何遠古有一支從緬甸、云貴來的苗人。還有,帕米爾高原是否也沒有現在這麼高,穿越的困難度沒有現今這麼難。

14/10/4 [.] 南亞的巴基斯坦、孟加拉信奉伊斯蘭教為主,這兩個國家在印度的兩邊,而印度以信奉印度教為主,這如何解釋?這從地理上可以解釋,就是突厥人、蒙古人入侵印度時,很快的攻陷印度河流域(在巴基斯坦),然後沿恆河往東攻,印度教徒往北南兩個方向逃避,往北是喜馬拉雅山南麓,往南是印度高原,都是山區,當蒙古勢力順恆河到達三角洲,又佔據了此地盤,孟加拉區域就改信了伊斯蘭教,當蒙古力量式微時,恆河中游的南北印度教徒又回潮,成為印度教為主的區域。

14/10/5 [.] 如果台灣原住民就是東夷人南下,則最早走到東亞的就是矮黑人,因為他們是最早離開西亞,所以皮膚還是黑的,所以一萬多年前經過台灣沿海往北移動(有人稱為夷人)的實際是矮黑人。而從紅山文化下來到華北平原及山東的是被華夏族稱為東夷的人。他們是黃種人。他們是第三批來到中國的人種,也是很晚來的人種。第二批是從緬甸、雲南翻山越嶺的苗人。最後一批來到中國的就是原始印歐人,有沒有進入中原是一個尚待解的謎,周人是惟一的機會。可憐的矮黑人在大陸、在台灣都被東夷人、苗人殺光了。本來是要研究漢人是哪來的,竟然找出台灣原住民是哪來的,真是大有收穫。

14/10/7 [.] 蒙古人種(Mongoliod) 這一詞並不妥當,其主指為黃皮膚的人,與白種人用高加索人(Caucasoid)來對比,高加索山區的人的體態是白人的典型,但蒙古這地方的人卻不是黃種人的典型,更何況蒙古這地方的人並不是黃種人的源頭,通古斯人是從哪裡來的?黑頭髮、黃皮膚的人自然不是來自高緯度的地方。看愛斯基摩人居住在如此寒冷之地又這麼久,頭髮並沒有變金色或白色,皮膚也沒有發白,可見膚色的改變需要上萬年的演變,在穩定之後就不容易變了,在加拿大有各色人種,同樣在加拿大這個氣候環境,如果不經過跨種通婚,沒看到有人種變了髮色與皮膚。所以,蒙古地方的人的遠祖一定是來自南方,黃皮膚、黑頭髮定型後才北上。用蒙古人種這詞並不準確,而且造成混亂。例如,在新疆遠古考古鑑定為蒙古人種遺骸,很容易聯想到通古斯人,但羌人也是蒙古人種,漢人也是蒙古人種。可能黃種人是比較適切的取代用語。

14/10/7 [.] 另一個證據證明通古斯族可能來自西藏,就是薩滿教。西藏人現在信奉藏傳佛教,但在公元七世紀之前,西藏流傳的是苯教,而薩滿教可能源於苯教,苯教發源於西藏西部的象雄國。這就能解釋彝族和納西族有薩滿習俗的現象,不可能通古斯族跑到中國西南。 (. 15/9/6:還有一點 藏緬語是SOV,與漢語SVO不同,但與中國以北各族是相同的。)

14/10/8 [.] 如果台灣原住民是東夷人,則原住民的巫師文化又與薩滿教有關聯了。 而道教的道士可能與薩滿文化有關聯。巫儺文化可能也與薩滿文化有關聯。

14/10/10 [.] 西方電影產生了誤導,以前,所接觸的古埃及人都是西方電影,而西方電影都是由白種人來演,所以腦中根深蒂固的映像是 埃及人是白種人。尤其是埃及豔后這部電影,以及羅馬征服埃及相關的電影。根本沒有想到古埃及的統治族群可能是黃種人。尤其是臉型,不像歐洲人,而與漢人很像。

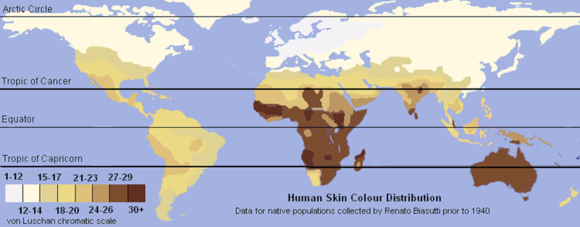

14/10/10 [.] 以前一篇文章的中德人士開會的照片為鑑,中國人不比平均的歐洲人黃。這幾天在想,黑色到白色中間怎麼會跑出黃色,答案是中國人的膚色是屬於白色,東南亞人是褐色,這就比較合理了。

中国人在世界上肤色是属于比较浅的,比北欧和西欧人深一些,与南欧人和中欧人同色。用专业的颜色来分的话,叫Fair,属于白色,不是黄色,应该纠正过去的叫法:黑头发,黑眼睛,黄皮肤是不准确的。其实,中国人的眼睛是褐色的,头发是褐色的,皮肤是属于白色区。

东南亚人(越南,老挝,泰国,柬埔寨,菲律宾,马来西亚,印尼)是褐色(Brown), 印度是深褐色(Dark Brown )非洲大多数地区及大洋洲是黑色(Black )。北美的印第安人在一生中的肤色不是红色,而是浅褐色的。中国人则一点都不比平均的欧洲人黄。

14/10/14 [.] 古代中國長期受到北方游牧民族的壓制,除了游牧民族的騎射與移動能力超前外,應該考慮到另一項因素,這可能是讀傳統中國歷史的人所忽略的,那就是中國所謂的北方蠻族實際上是與西方持續相通的,所以他們除了吸收中原文明的優點外,也可吸收西方的技術。而中原文明與西方的交往長期為北方民族所阻斷,中原文明藉由華北超大平原這沃土,孕育出獨特的文明,但是相對的,就少有機會吸收西方發展出的突破。因此,當西方發展有所突破,限於封鎖的、孤芳自賞的中原皇朝就陷入深淵中。

14/10/16 [.] 漢語是孤立語的原因,是漢字是以象形表意文字為主,無法黏著,古人為了整體系統性就統一用了單音節發音,又因為單音節所能發聲的字音有限,所以發展使出聲調以區別,古時一度有8個語調,現在簡約成4個,但結果就是同音字特別多,導致現今大量雙字或多字詞的發展。漢語是一系統性設計出的語言,與漢字有密切關係。

14/10/16 [.] 很難想像,這2000年來的中國知識份子竟然對周朝的人物形像了解的這麼少,周人的當時畫像,沒有! 周人的當時雕像,沒有!周人的衣著,沒有! 周人長什麼樣,竟然是個未知。中國人對自己的祖先都搞不清楚,也不想搞清楚,真是舉世少見。我們可以看到蘇美爾人的雕像,我們可以看到古埃及人的壁畫,而中國人只能看到周朝的禮器,除了秦國的兵馬俑外,沒看到任何當時人物的形像。這不是很怪嗎?中國人都不會畫畫、雕塑嗎?都不會想到留個形象給後代子孫嗎?還是中國歷代有人將這些顯示人物形象的畫與塑像都毀了。

14/10/17 [.] 西藏林芝風光不錯,有聖山有靈水,有森林,有氂牛、馬悠閒啃草,有巴松措湖光山色美景,有石鍋雞美食,有奶茶館可閒聊,有牦牛肉麵嚐鮮。此外,八一鎮的規模令人有些意外。

14/10/19 [.] 最奇怪的是,遠古時期中原的西邊、北邊就有白種人,外貌上與黃種人有如此大的差異,為何歷史上沒有任何紀錄,除非會寫字的人本身就是白種人,所以沒有什麼好紀錄的,也就是說古代時,不覺得白種人有何奇異。 征服遠征軍一般都是男性,如果征服成功,就在征服地作威作福而成家立業,娶土著為妻,子孫成為混種,兒子很可能也娶土著為妻,女兒嫁給土著,自然的,數代之後,征服者的基因是持續在稀釋,其子孫的面貌就有了改變。這點在南美就有現成的例子。

(注:王季、文王相继娶商朝畿内贵族及商王室之女为妻,与商朝结成甥舅关系,周人也因此与殷先王有了直接的血缘关系。)

(.:東夷有九種,有白夷,赤夷等。狄有白狄、赤狄。)

14/10/28 [.] 現在已可推斷三星堆文化的關鍵就是找到了在雲南的銅錫礦,而發展的區域則是成都平原。大規模農田是文化發展的經濟支撐,而銅製武器是土地競爭的優勢因素。而商朝的統治階層壟斷了銅器的製作,而其原料是來自雲南。可知商殷與三星堆文化有所關聯。如果中國遠古文明起源於蘇美、埃及文明,則來到中國的這批人,可能早於青銅時期,或者一直在找中國的銅礦與錫礦。

14/10/29 [.] 就是因為銅的神奇能力,所以,銅器在中國遠古成為一種能力象徵,銅製禮器越作越大,盡顯豪氣,是一種誇耀,彰顯國家的製銅能力,類似現代的國家科技水平。銅器的製作為統治集團所壟斷,這與其他地區有所不同,可見,銅器製作確實不是由本土發展出來,而是由西方傳進來的。不過,赫梯人知其關鍵就牢牢掌握鐵器製作技術,不讓外洩。

14/10/29 [.] 遠古的史官,應該是延續部落時期巫師的角色。甲骨文中紀錄的就是國之大事。隨著時間的前進,巫的味道越來越薄。

漢武帝元封元年(前110年)司馬談去世,三年之後,司馬遷承襲父職,任太史令,同時也繼承父親遺志,準備撰寫一部通史。

自稱其先祖是顓頊時期的天官。《史記·太史公自序》記載「昔在顓頊,命南正重以司天,北正黎以司地。唐、虞之際,紹重、黎之後,使復典之,至於夏、商,故重、黎氏世序天地。

漢武帝太初元年(前104年),司馬遷與唐都、落下閎等共同定立了「太初曆」,該曆法改變了秦代使用的顓頊曆以十月為歲首的習慣,而改以正月為歲首。從而奠定了其後兩千年來所尊奉的曆法基礎。之後司馬遷便潛心修史,開始了《史記》的寫作。

14/10/29 [.] 周朝號稱800年歷史,但實觀之,則要與以分辨。商的統轄區域很小,西周時也不怎麼大,周朝時的國境大為擴張,實際上,是分封各諸國的全力擴張,到春秋戰國時期,周天子可能已令不出京畿,這段時間只能說是算是周朝時期,但歷史是各個諸侯國在寫。所以,實際上,研究周朝時期可能要分成三段:西周、春秋、戰國,甚至中國的歷史這時期也要如此區分,東周的周天子有如現在的聯合國秘書長。周朝800年歷史跨度相當於漢朝至今的三分之一之久,當作一個整體來談或來看實在是太長了,而這段期間,正是中華文化的鞏固期與關鍵期。

(注:周幽王十分寵愛褒姒,甚至廢正后申侯之女及太子姬宜臼,改立褒姒為后,立姬伯服為太子。姬宜臼投奔申國,周幽王出兵伐盟國姜姓申國。申侯就聯合繒國、西戎與犬戎反攻周幽王。前771年,犬戎攻陷鎬京,殺周幽王與姬伯服於戲(今陝西臨潼東),西周覆亡(前1046年-前771年)。

由於宗周已經全毀,犬戎依舊佔據關中,周平王只能依賴諸侯國遷移周民到成周洛邑,東周開始。此時周王威嚴掃地,僅留有天下共主的虛名。喪失西半部王畿,土地、人口都大為縮減,需要諸侯如鄭國、衛國和晉國供給糧食。在犬戎入侵關中之際,西垂大夫秦襄公從秦邑(今甘肅禮縣西北)起兵勤王,力戰犬戎不退,並且護送周平王東遷。周平王為了報答秦人勤王之功,把岐周故地封給秦襄公,建立秦國。經過秦襄公、秦文公父子與犬戎的征戰,秦國基本上佔領岐周之地。)

14/10/29 [.] 石峁遗址 (在陜西省最北邊,接近內蒙古河套地區)的超大規模的石城其城牆防衛格局遠超當時中原文明,其所以要建設如此強大的防禦城池,其敵對武力為何?可能的解釋就是這是遠道而來的遠征軍在此建設的軍事堡壘,這個堡壘的建設是依其遠方祖國的堡壘建設的,準備進一步的深入中原。這有如美國西部拓荒時期,美國騎兵隊在西部建設的軍事堡壘,然後一直往西推進,進入印地安人控制地區。

14/11/3 [.] 看了這麼多的資料,慢慢有了一個想法,我們讀的歷史是中國漢族發展史,所以是黃帝以降幾千年,這也是司馬遷寫史記時的中心思想。中國有遠超黃帝的歷史,這是比漢族還早進入中國大地的夷人、苗人的天地,這段歷史不是漢人的,所以被忽略了、被省略了,這一脈與商朝有密切關係。從地理環境來看,自然,長江流域的溫暖氣候更適合遠古人居住。對禦寒能力、農業生產能力低落的遠古人類,緯度差一度就差很多了,文明的崛起需要地理環境的配合。北緯30度是人類遠古文明的發祥帶,沒有道理中國的發祥地不一樣,跑到了北緯35度。可能的解釋就是印歐人來了,漢人可能是印歐人最東邊的一支,也是最稀釋的一支,所以才能打贏了長久在此居住且人數眾多的夷人、苗人。體型上的證據就是鼻較高挺與膚色較白,語言上則是漢語語型與印歐語都是主語+謂語+賓語。

14/11/3 [.] 看著頁首的良渚神徽圖,聯想到中國人的舞獅,這獅頭不就類似這獸首。舞龍就更接近其意涵及外貌。

中國不產獅子,但中國人會放兩個石獅子在府前、宅前鎮宅。中國人又舞獅。金門又有風獅爺避邪鎮煞。看來中國人與埃及人遠古有所情緣。是否還有一可能,實際上不是獅子,而是饕餮,後人不知所以,看似形如獅子,就以訛傳訛,成為石獅子。

(注:中國地區本來沒有獅子,直到張騫通西域以後,才從伊朗附近的地區知道獅子的存在。亞洲獅,獅子的一個亞種,又名「波斯亞種」,亞洲獅現今在野外的數量只有250-350隻,都只生活在印度古吉拉特邦的吉爾森林國家公園。歷史上牠們的分佈地囊括了從高加索至葉門及由希臘的馬其頓經伊朗、阿富汗及巴基斯坦至印度及孟加拉邊境的大片區域。)

14/11/4 [.] 想到“饕餮纹" 這詞是誰造的?原指是何物?上網一查,誰造的有了答案,到底是何獸仍未有解。

(注:“饕餮纹" 此词的始作俑者是谁呢?是商人自己?回答似乎是否定的。因为商人只是在青铜器上创造了这一视觉形象,但并未给它留下什么名称,据现有资料看,最早把它联系于“饕餮”的是《吕氏春秋》。其书云:“周鼎著饕餮,有首无身,食人未咽,害及其身,以言报更也。”于是后世自北宋以来所有金石学书籍一直称商周青铜器上这种神怪性的纹饰为饕餮纹。对于饕餮纹是否该以“饕餮”为名,现代绝大多数学者都倾向于否认“饕餮纹”定名的科学性。“兽面纹”一词被越来越多的学者运用,渐有取代“饕餮纹”的趋势。)

看到廈門上古文化藝術館用"神獸紋"來稱呼感覺挺好,用"獸面紋"太籠統、太通稱,"巫獸紋"或"商獸紋"也比較貼切,"神獸紋"也比"獸面紋"好。

14/11/5 [.] 今年在內蒙巴丹吉林沙漠深處發現"馬家窯彩陶",幾乎每個湖泊、幹坑處都採集到很多陶片和碎石器。這就證實了之前的推測,5000年前這裡不完全是沙漠。中亞來的文化在此發展,後因氣候變化萎縮了,整個西域都沙漠化了,所以吐火羅人輸給了匈奴,退回中亞。

14/11/5 [.] 看到西藏陳塘鎮的夏爾巴人,注意到其臉型,尤其是鼻子,鼻樑相當尖細,有些特殊,剛巧看到史前文化的人像陶器,有點像。夏爾巴人自稱是黨項羌人的後人,是西夏亡國後遷移至此。為何跑到這麼偏僻的地方,看看歷史就可猜測一二,蒙古成吉思汗滅了西夏,成吉思汗死於歸途中,這下西夏人沒有好日子了,之後蒙古人攻入西藏,自然,孑遺被追的只有跑到喜馬拉雅山落腳。真是如此,這夏爾巴語就有研究的價值了。

(注:在青藏地区,藏传佛教信仰遍布高原,而原始的苯教信仰则主要流传于偏远山区和沟谷地区。苯教也是陈塘夏尔巴人的宗教信仰,这里的男法师叫“洛班”,女法师叫“卡卓玛”。陈塘沟的夏尔巴人到今天也只有2200余人,可是陈塘沟里的夏尔巴男人大都长得英俊,女孩大都生得靓丽。陈塘沟夏尔巴人还可以细分为5个族类;在传统的婚姻关系上,他们实行跨族类通婚,同一族类内部通婚是被坚决禁止的。另外,陈塘沟夏尔巴人与土著藏族人通婚的很少,也没有与其他民族通婚,因此这里的夏尔巴人最完整地保留了他们的古老风俗。夏尔巴人的火葬习俗已经传承了近千年。他们连骨灰都不留下,死者生前使用的物品包括照片也全部随死者烧掉。)

(.:因為羌人是火葬,所以沒有墓可以考古。古羌人生活區就成了考古空白區。)

(注:居住在四川道孚以东,丹巴以西,雅江以东南,九龙以北,以及康定县大部地区总称木雅地区。木雅藏族除信仰藏传佛教外,主要信仰藏族苯教,即钵铍教,俗称”黑教”。无论是婚丧嫁娶、驱鬼求神,还是消灾去病和超渡亡灵都需要喇嘛诵经念佛,所以藏区的木雅藏族对钵铍喇嘛非常敬重。木雅藏族的丧葬主要以火葬为主。)

(.: 應該是被土蕃藏族統治下的羌人。)

14/12/28 [.] 周朝的文化與思想奠定了中華文化的基礎,其根源是中國文字與書寫系統趨於成熟,中國人開始寫書、讀書了。累積了幾千年的知識、智慧、思想開始寫入簡冊中,得以傳播四處與流傳後代,引發了啟迪、迴響、淬鍊,中華文化開始茁壯生長。

15/1/18 [.] 亞利安人之所以頭形似馬頭,這可能與馬文化有關係,長期騎於馬上,追求速度,其頭形漸漸變化成如馬頭的流線型,鼻樑也高挺起來,因為臉要窄幅化,自然鼻子就不能寬扁,此時鼻梁就開始隆起,這與馬的演化是相似的,鳥的頭也是如此。那為何騎馬通古斯人、蒙古人的臉型是如此寬大、平面,答案就是早期的通古斯人應該不是騎馬的,是在頭形定型後才接觸到馬匹。

(15/9/6 有人說:中国人的祖先走出出非洲后,也曾在伊朗阿富汗一带的中纬度的高原上进化了很长的时间,为了方便在高原地区狩猎自然进化出高大的体格,为了适应高原气候甚至进化出高鼻深目的脸部特征。)

15/2/17 目前在中国发现最早的家羊是绵羊,而中国人养羊的历史可以追溯到 5000多年前。距今约5600至5000年前,中国最早的家养绵羊出现在甘肃和青海一带,然后逐步由黄河上游地区向东传播。而中国目前所知最早的山羊发现于距今约3700年前的河南省偃师县二里头遗址。绵羊可能由盘羊驯化而成,其雄羊以角大而成螺旋形为特征;山羊则由野山羊驯化而成,角为细长的三棱形、呈镰刀状弯曲。国际学术界普遍认为,最早被驯化的绵羊和山羊在伊朗,时间为 10000年前。中国最早的家养动物是狗,由狼驯化而来,距今 10000年;其后是猪,从野猪驯化而成,距今约 9000年。时隔3000多年后,中国最早的家羊出现得很突然。考古学家在甘肃天水市师赵村遗址(距今约 5600至 5300年)发现随葬羊的下颌骨,在青海民和县核桃庄马家窑文化墓葬(距今约 5300至 5000年)发现随葬完整的羊骨架。对这些遗址出土的绵羊骨做DNA分析显示,它们与最早出现于西亚地区的绵羊的基因有密切关系,这说明绵羊最早在西亚被驯化后传入中国。 此外,考古也证明了羊在中国饮食中的重要地位。在山东出土的汉代画像石上,有一幅鱼羊图,左侧为一条平放的鱼,右侧为一只带有螺旋形大角的绵羊头。把鱼和羊合在一起,就形成一个“鲜”字。可见在古代人的心目中,羊肉的美味确实不同寻常。

15/4/6 [.] 遠古西亞文明往東擴散到了印度,沿海划船走是可走到中南半島,再到華南,但這中間為何沒有建立據點,擴張西亞文明?可能的原因是氣候,中南半島與華南的氣候都無法種植小麥及養羊,無法生活就無法殖民。到了長江口以北、北緯30度,就可以種植小麥及養羊,所以,就有機會殖民。有西亞人從海路來中國嗎?蘇美人如何來到中國?

15/6/19 [.] 1969年7月20日阿姆斯壯踏上了月球表面,這是人類第一次踏上月球。到現在已經46年了,但總共就12人登陸月球,很長的時間中斷了。由這段發展史也可回推西亞文明前進中國的可能歷程。在歷史上的一點,由於某種原因,地球上的最先進文明以超量的投入,進行了超越時代的探險,但無法持續而中斷了。

15/7/17 [.] 在中國,非常習慣就認為人的名字都是有姓的,但視野放諸全球各地時,發現新疆維族基本上是沒有姓的,印度也只有貴族有姓,這狀況在早期的日本也是如此,可見姓在古代是只有貴族才有姓氏,這可能的解釋是,姓就代表一股力量,宗族的力量,在社會中支配的氏族自然不希望有多一個挑戰力量,所以,在社會底層的人就沒有姓,只有名字,就有如家中養的小狗、小貓,只有名,沒有姓。

15/9/6 [.] 藏緬語是SOV,與漢語SVO不同,但與中國以北各族是相同的。但印歐語是SVO,為何圍繞漢語區一圈是SOV呢? 可能的解釋是,整個東方原來都是SOV,但是一支印歐語隊伍進入了中原,並且統治了這個區域,然後一直往南擴張,一群群的原住民,一波趕另一波往南邊趕,實際上也往北邊趕,漸漸的這個大區塊成了SOV區,而SVO語人只能退到生存條件較艱困的地區。近代,有一個非常類似的例子,西班牙人沒多少人就征服了南美,然後統治了南美,南美開始講西班牙語。遠古時,中原原住民相對西亞文明落後太多,不需多少人具有西亞文明水平的人就能佔領此地。

(注:台灣原住民語及南島語是VSO 或 VOS。子音(輔音)比較少,感覺是比較原始的語言,高山族(南島族群)是住在亞洲最南方的族群,被一直趕趕到高山。)

15/9/6 [有人說] 地中海人种与北欧人长得一点也不相似。纯的地中海/高加索人和纯的金发东北欧人,除了眼睛头发皮肤的颜色,一个是深目高鼻卷发棱角分明,一个是凹鼻浅目直发面部柔和。现代的欧洲人大部分是这两者的混血后代,许多人兼有两者的特征。现代新的学术划分法是把地中海/高加索人归为暗白人种,白种人专指北欧人。ethnicity里分Caucasian和Nordic等。

15/9/21 [.] 唐氏症(Down syndrome )患者的長相都相近,不管白人或黃種人,這是否代表,人的長相是演化的並且在基因中記憶起來,傳給後代,但當出現異變時,這些紀錄消失,人就長回原形,所以唐氏症患者的長相,是否為歐亞人的原始長相?

(注:1866年,英國醫生約翰·朗頓·唐在學會首次發表了這一病症。它最早叫「蒙古症」或者「蒙古痴呆症」,因為唐醫生發現他的病人的面部比正常人較寬,眼睛小而上挑,看起來與蒙古人種有類同之處。各國患者的面容有相似的特徵,唐氏症候群病人也被稱為「國際人」。

1959年,法國遺傳學家傑羅姆·勒瓊(Jérôme LeJeune)發現唐氏症候群是由人體的第21對染色體的三體變異造成的現象。這也是人類首次發現的染色體缺陷造成的疾病。)

15/11/7 [.] 日本女人亂齒的比率很高,這代表在演進中,口腔的空間變小,導致牙床空間不夠容下整齊排列的牙齒。所以,這代表早期不少日本女人的臉應是大臉,有如安倍的臉,也就是日本北方的臉,這在看一些古時藝妓的圖像也看出,確是大餅臉,但受時代審美觀的改變(或者不大的臉本就比較有美感),日本女人為適應社會的男性選擇與女性間的競爭,開始改變相貌,臉開始窄化,追求立體,但相對的牙床空間受到壓縮,導致了日本女性特有的牙齒亂長的狀況。普遍的現象是虎牙突出。

(Q:老虎的犬齒也是突出的嗎? 如果不是,這理論就可能成立。)

對比下,韓國女人的牙齒就很整齊,可推論,古時,日本有兩種臉型的女人,北方的是大臉,而南方的是小臉,而日本的生存競爭是非常強烈的,這兩種臉型的女人發生了競爭,而韓國就沒有這種現象,都是大臉。

(16/1/13 注:2003年,人们在印尼弗洛勒斯岛首次发现18,000年前的霍比特人骨架遗骸霍比特人是身高0.9米的古老物种,它曾是源于亚洲的大型直立人。研究人员相信,可能是由于一场自然灾害,该物种被孤立在印度尼西亚的弗洛勒斯岛,而后它们的体型便缩小了。他们认为,这是由于某种“岛屿效应”——当群体在有限的环境中演化时,便会发生此现象。随着时间的流逝,人类演化出更大的体型和大脑,而岛屿上的孤立会逆转这种趋势。)

15/12/19 [.] 人數較少的統治民族為了達到統治的目的,可能會依循當地群眾的語言、文字、宗教、文化、生活方式,而緩慢的改變了統治族群原本的文化發展方向。比如,跑到西亞、南亞的蒙古人、突厥人,最後信仰了伊斯蘭教,文字、語言也改用當地流行的文字、語言。北魏也是如此。這是思考中國遠古歷史的重要思維點。

15/12/19 [.] 獵人是跟著獵物移動的,當平原被漢人持續開墾後,很明顯,平原沒有了獵物,獵物都在高山,這是不是原住民遷往高山的原因之一? 如果有人說為何不改耕種呢?深入想一想,發現這是一很愚蠢的問題,就好比羊問狼為何不改吃草呢?

15/12/21 [.] 在黑夜中可以看到滿天的星星,但當月亮升起來的時候(尤其是滿月時),可以看到的星星就少了,當太陽升起來的時候,所有的星星都看不到了。

15/12/23 [.] 越來越多的資料佐證,先商時期,來自中原的族群佔領了長江文化圈,長江文化圈的範圍從四川、湖北 + 湖南、江西、安徽、直到江蘇 + 浙江。這文化圈的特色是玉文化、銅文化,雙眼圖案、鷹圖案、饕餮纹。

15/12/28 [.] 中華文明由歐亞草原文明與西亞文明所啟發,而喜馬拉雅山的不斷隆起,導致了中華文明的獨特發展。

15/12/28 [.] 中華文明是中國歷史的一部分,而漢文明史又是中華文明的一部份、且是中華文明的主力。

15/12/28 [.] 吐魯番可能是遠古時東方與西方的交會點,羌人、通古斯人、原始歐洲人、西亞人在此交會。遠古時,歐亞大草原是從現今的烏克蘭以西一直到中國的河西走廊的最東邊。

16/2/27 [.] 光有大米可能很難下嚥,還要有容器加入水來煮成飯。光有麥也很難食用,還要有輾器來將麥磨成粉,然後加水後作成餅烤來吃。

16/11/6 [.] 銅傳入中國後,成為國家用來展示國力的禮器,那發出聲應那豈不美妙,做個編鐘吧。世界其他地區也有類似的發展嗎?

16/12/2 [.]人類在動物界的獨特發展與手的靈巧有很大關係,猩猩是親樹動物,所以手很靈巧,可以攀越樹叢,當早期黑猩猩走下樹木,開始在地上步行時,人類就開始了獨特發展,人類由親樹開始親土生活,但親土動物都是四足前進,人類卻保持雙足前進,而且越走身體越直,這是關鍵性的人類演進。當動物是四足前進時,自然前足的足掌會是與後足一樣的,那就沒有靈巧的手與手掌,而人類的手與手掌方便了人類的運用工具,人類開始遠超其他動物,成為地球的主宰動物。

所以,猩猩離開了樹上生活,能夠在土地上以雙腳立足生活,是人類這物種開始發展的關鍵。

16/12/16 [.] 中國大地的歷史一直都是北方民族一次又一次的往南打,原因就是北方生存不易,所以居住北方的民族是吃苦耐勞,才能打贏了生活環境較佳的南方民族。

19/10/21 [夏朝的都城是不是在如今的河南,為什麼一直找不到]

中華文明「中原起源說」逐漸被考古成果所否定。就中華文明起源這個問題,所謂的「中原起源說」曾經一直佔據主導地位,該論點認為位於黃河中下游的中原地區是中華文明的起源地。但是隨着考古學的發展,越來越多的出土文物向我們展示黃河上游的西北地區可能才是中華文明的真正起源地。因此現在也有越來越多的學者呼籲正視西北地區在中華文明起源問題上的重要地位。近期有兩篇重量級的學術文章在這方面進行了詳細論述,一篇是加州大學洛杉磯分校李旻教授的《重返夏墟:社會記憶與經典的發生》,另外一篇是北京大學考古文博學院張弛教授的《龍山—二里頭:中國史前文化格局的改變與青銅時代全球化的形成》。兩位學者根據長期的考古發掘結果提出在距今四千多年前的龍山時代,黃河中下游和長江中下游這兩個新石器時代的核心區域完全衰敗了下去,而「燕遼—北方長城沿線—西北—川西北」這一地區則迅速崛起,率先發展為青銅文明,並直接影響了夏商周三代的誕生。由於這一地區看起來像一彎新月,所以張弛教授將其稱為「半月形地帶」。而李旻教授則將這一區域稱為「高地龍山社會」,因為其包括了黃土高原、蒙古高原南部、河西走廊和青藏高原東部。筆者在這裏將這兩個概念綜合一下,稱之為「半月形高地龍山社會」。

不少學者認為二里頭文化是當時各方文化相結合的產物,而不能說其源頭是西北。筆者認為這一個非常大的邏輯錯誤,因為炊具這類東西屬於底層平民文化,靠這個是無法判斷這個政權是由什麼人建立的。在追尋二里頭文化的來源時,我們所要依靠的是對其貴族文化的分析,而不是炊具這類日用器皿。二里頭的貴族文化來自高地龍山社會,二里頭政權是由來自西北的青銅文化人群所建立的。二里頭遺址出土了大量的青銅禮器和青銅兵器,正是這種文化的體現。二里頭所出土的大部分青銅器距今大概三千六百多年,而西北地區的大規模青銅冶煉開始於距今四千一百多年前,比二里頭早四五百年。

20/8/9 [Michael Keevak] 《成為黃種人: 一部東亞人由白變黃的歷史》

關於東亞的記述最早是從馬可.波羅(Marco Polo)及十三世紀傳教士的描述開始,他們如果提及了居民的膚色,幾乎全都明確指出是「白色」。

遠東一直到十九世紀晚期才有人稱自己為「黃種人」,當時西方的種族分類以及現代西方科學的其他許多觀點正逐漸傳入中國和日本。「黃色」在中國(日本則並非如此)文化中確實具有重要意義:它是中心的顏色、帝王的顏色,也是大地的顏色;是黃河原始的顏色,也是神話中全體漢人共同的祖先:黃帝的顏色。

十九世紀之前完全找不到東亞人「黃皮膚」的概念,而此概念也並非來自任何一種親眼見證的描述,或是關於東亞文化符號的西方解讀文獻。十九世紀所發生的情況是,「黃色」已然成為一種指涉種族的稱號。換句話說,東亞人是一直到被歸類為「黃色」種族後才變成「黃種人」,而起初在十八世紀末時是被稱為「蒙古人種」(Mongolian)。

十八世紀末,同樣身為醫生的約翰.弗里德里希.布盧門巴赫(Johann Friedrich Blumenbach)開創了比較解剖學,他斬釘截鐵地宣稱遠東人是「黃色」種族,與「白色」的「高加索人種」有所不同,此後我們便一直使用這些名詞。

東亞人是一直到被歸類為「黃色」種族後才變成「黃種人」,而起初在十八世紀末時是被稱為「蒙古人種」(Mongolian)。罹患「蒙古症」(現今稱為「唐氏症」〔Down syndrome〕)的人,尤其是小孩子,看起來與「蒙古人種」極為相似,因為這種病症是一種可見的「返祖現象」,就像是退化至前一個演化形態。

「黃禍」(yellow peril),這個名詞出現於 1895 年,一般咸認是德皇威廉二世(Kaiser Wilhelm II)所創,那是他針對日本在中日戰爭中擊敗其面積廣大且人口眾多的鄰國中國而做出的回應;那場戰爭又被稱作「黃色戰爭」。更糟糕的是,日本自己也已經開始形成一個殖民帝國,十年後當它也擊敗俄國時,似乎為西方掌控文明世界的榮景劃下了句點。

20/11/2 山那樹扎遺址,坐落于青藏高原東北部的甘肅省岷縣縣城以北10公裏茶埠鎮洮河西岸的一級臺地上。在這裏,比較基因組學專家發現了大量的野生動物遺存。距今已有5270年至5035年的歷史,文化類型屬于5300年至4000年前馬家窯早期文化。這一遺址的野生動物遺存約佔全部動物遺存的78%,粟黍作物遺存佔植物遺存的80%以上,説明粟黍種植和狩獵活動是該遺址先民獲得食物資源的主要方式。

這裏出土的野生動物遺存中,除了有羚羊、熊、虎、野豬和野兔等動物外,令人驚異的是,還發現有水鹿、金絲猴和竹鼠等熱帶、亞熱帶動物,以及無法鑒定種屬的大型牛科和犀科動物。山那樹扎遺址的10個大型牛科動物遺骸,都屬于現今只棲息于南亞和東南亞熱帶雨林地區的印度野牛;而遺存中的兩個犀牛遺骸,則屬于現今野外大約只有100多頭、只分布在印度尼西亞蘇門答臘島和婆羅洲的瀕危動物蘇門答臘犀牛,是亞洲現存唯一雙角犀和體型最小的犀牛。

這個古代印度野牛群體規模在約2萬年前開始下降,與末次冰盛期的年代相符,在約5000年前發生急劇下降並延續了較長的時間,與青海湖記錄的5000年至3600年前大幅度氣候震蕩的時間相吻合。這也首次表明,約在5000多年前,現今只分布在熱帶地區的野生大型哺乳動物,曾生活于青藏高原東北部,並且是馬家窯文化先民重要的狩獵資源。

(.:應該是四川往北的延伸,四川往南就是雲南、緬甸、印度、印尼。)

約5200年前,較高的夏季溫度和溫暖濕潤的宜人氣候,可能促使印度野牛和蘇門答臘犀牛等許多熱帶動物分布于較高緯度的地區,豐富了該地區的野生動物多樣性,為當時的先民提供了豐富的狩獵資源,使得新石器時代晚期的青藏高原東北部,成為東亞地區最後的狩獵場之一。

此後約5000年到4000年前,寒冷、幹燥天氣來襲,氣候惡化,人類活動增強,在多重因素影響下,青藏高原東北部野生動物多樣性顯著下降,牧業活動取代狩獵活動成為該地區先民獲取肉食資源的主要方式。

23/11/17 如今的岱海长13公里,湖面面积50平方公里左右,在仰韶时期,这里的湖面面积能够达到200平方公里。在仰韶时期,内蒙古中南部有过一段极其温暖湿润的气候时期,与现在的干冷完全不同。尽管关中和华北平原是旱地农业起源的温床,但当地人技术低下,只能开发河旁阶地,几年后肥力大减;进入仰韶文化时期,随着遗址数量增多,显示人口增加,需要开辟新耕地,于是沿河谷北上,分别从黄河和汾河河谷以及华北平原北部沿永定河北上,形成了岱海石虎山文化。到了仰韶文化庙底沟时期,内蒙古中南部气候愈发温暖湿润,更多中原农民北上开垦耕地并定居,于是王墓山的遗址数量大大增加。但在仰韶文化末期,岱海地区气温骤降,农业文化逐步向南退缩,岱海人口急剧减少,才形成了老虎山文化之前短暂的文化空缺期。从新石器时代以后都是属于中原文化区的一部分,它从人群的来源到文化的来源都来自中原,是中原文化区的一个边缘区域,只是后来气候变化,才开始从西方间接地传入一些牛、羊、马等,从而形成了南北农业与畜牧业的对比局面。

23/9/5 在陇东的黄土高原,在位於甘肅省西峰市的南佐遗址的核心区发现了迄今年代最早、布局严整的“宫城”,核心区外围则是由9座夯土台及环壕围成。在“宫城”内出土了大量的白陶、黑陶、白衣陶、彩陶、朱砂彩绘陶、陶塑人像、绿松石等高等级祭器甚至礼器。在一些建筑的分布区域还发现了土坯、陶砖等建筑材料。此外,还发现了数百万粒炭化稻米,如此大量水稻的集中出土在黄土高原地区前所未见,加之出土的陶缸与屈家岭文化的陶缸十分接近,不得不让人思考这些稻米出现的背景。同时南佐遗址的持续工作和重要发现,证明距今5000年前后陇东地区已经进入早期国家或文明社会阶段,再次提醒我们黄土高原在中华文明形成过程中的关键地位。

距今五千年左右的仰韶晚期至廟底溝二期的,經過初步調查勘探,該遺址“外環壕”內面積約有600萬平方米,是距今約五千年前最大的聚落遺址之一,F1建築面積達800多平方米,其中室內部分就達到630平方米,體量規模也為同時期最大。南佐遺址的面積,是二裏頭遺址的兩倍,核心區域與另一中華五千年文明史實證——良渚古城遺址的中心區域莫角山臺城一樣大。

*****************************

14/9/23 [04/10/13] 在距離牛河梁女神廟一公里的地方,有一座小土山,經初步發掘證實,這座土山竟全部是用人工夯築起來的。圍繞土山周圍的山頭上還發現了30多座積石冢群址,整個積石冢群和古埃及的金字塔佈局是一樣的。

爬到了金字塔頂上,從這裡向四週望去,女神廟遺址與金字塔在一條南北線上,而東西兩側的石冢群址與金字塔等距離地排列在一條線上,這種佈局使人明顯地感受到金字塔的中心地位。

當初發現這座金字塔時,山上到處散佈著帶有紅山文化特徵的之字紋彩陶片以及冶銅鉗鍋片。而金字塔頂部的煉銅遺址有1500個煉紅銅的鉗鍋,每一鉗鍋約有1尺多高,鍋口約有30釐米,像現代人用的水桶一般大小。

考古專家還對圍繞這座金字塔周圍的積石冢群進行了部分發掘,其中一座墓裏出土了一具完整的男性骨架,身高1.8米左右。他的頭上橫置有玉箍,左右肩和手腳等處皆佩置玉環,腰的下部則是一個玲瓏剔透的大豬首玉飾,豬的兩隻大耳特別誇張。死者的胸部佩置一碧綠色玉龜。奇怪的是,這個龜無頭無尾無足,渾然一體。

牛梁河女神廟出土的彩塑女神像上臂塑件空腔內帶有肢骨,因遭火焚多成灰渣,有可能是人骨。這一發現,與古籍記載有驚人的相似。聯繫中亞曾有在人頭骨涂泥成像的崇拜形式,牛河梁女神像有可能是以現實中的人物為依據塑造出來的。

中國考古工作者在紅山文化和良渚文化陸續發現屬於新石器時代的大量玉器,發現的玉器恰恰是距今四五千年之間的中華文明起源時期。

(.: 是紅銅,不是青銅。)

(23/12/4 :西伯利亞考古學家阿爾金教授在研究過紅山文化中所謂的“豬龍”後,推論紅山“豬龍”形象和豬沒有關係,而是源自古人對幼蟲的觀察。阿爾金教授與昆蟲學家合作,確認了這些“豬龍”實際上是模倣自葉蜂(Tenthredinoidea)、金龜子科的甲蟲(Scarabaeidae)等類昆蟲的幼蟲。他更進一步推測,殷商玉龍形貌來源應該也和“豬龍”相同。在薩滿教的儀式中,昆蟲的形象多具有關鍵性的作用。例如貝加爾湖的布里亞特族,巫師跳神禮中,跳神者會被視作黃蜂的化身;埃文人則將蜻蜓視為協助巫師之昆蟲。在整個歐亞薩滿文化中,蜻蜓是種相當受到重視的昆蟲,牠既居水亦飛天,這也是神龍的特徵。此外,北亞雅庫特民族亦有昆蟲崇拜;在美洲,蜂、蜻、雀蛾等夜蛾都是原住民的傳統崇拜對象。古羅馬人受到埃及的影響,也佩帶甲蟲形的護身符。其實古埃及人不僅崇拜金龜子,也崇拜蜜蜂。在法老的光榮名號中,蜜蜂是下埃及的象徵之一。同時,下埃及也將蜜蜂當作神母。阿爾金先生在西伯利亞的薩滿文化中搜集了很多相關例證。他發現:“關於昆蟲和幼蟲的概念能夠同人的精神和肉體聯係起來,在古代的中國人、突厥人、芬蘭-烏戈爾人、特別是通古斯-滿族以及愛奴人那裡都能見到”。阿爾金先生認為昆蟲的形象與胚胎有關,中國先民對蠶的崇拜涵蓋羽化、蠶茧天絲、蠶母生育三種概念。在紅山玉器裡,既有蠶母的造型,也在墓葬死者的手掌中發現了蠶蛹。西周晚期虢國墓同樣有很多蠶形和其它蟲形玉器出土。

蟬也是中國新石器時代以來的重要神蟲。蟬生於樹上,居於土中,以樹根為食,幾年後蟬蛻昇天。因此玉蟬常作琀,用以放在死者口裡,期待藉其力而升天。在紅山文化中,蟬、蠶、龍都是相類的造型,代表的應該是同一系列的昆蟲崇拜。然而在後期的發展中,蠶與蟬等昆蟲保留了具體原形,而龍先是涵蓋了一切昆蟲的形象,而後又另外摻入他種神獸的特徵,成為另一種神奇莫測的形貌。)

14/9/23 全世界發現最早的權杖頭存在於西亞的安納托利亞和兩河流域,而國內發現的權杖頭主要分布在新疆、甘肅、青海、西藏、陝西和內蒙古等地,比如甘肅西河縣寧家庄出土的距今約5000年的彩陶權杖頭,新疆羅布泊小河墓地出土的距今4000年的權杖頭和內蒙古赤峰市巴林右旗那斯台遺址出土的權杖頭等。

權杖文化經中亞傳入東亞時,首先進入新疆,然后在距今約5000年的時候進入甘肅,緊接著沿長城沿線向東進入內蒙古赤峰及其周邊地區。

14/9/24 良渚文化時期,距今5300-4200年,分布地點在長江下游的太湖地區,其中心在浙江省杭州市余杭区。生活著打漁狩獵,用石犁破土農耕生活的居民。4200多年前,良渚文化突然消失。當時的良渚已經像一個“王國”,由多個部落構成,人與人之間已經有酋長、貴族、普通人的區別,良渚文化的核心區在環太湖流域,浙江的良渚古城被認為是當時的“都城”所在,邊緣部落要為核心部落提供財富。

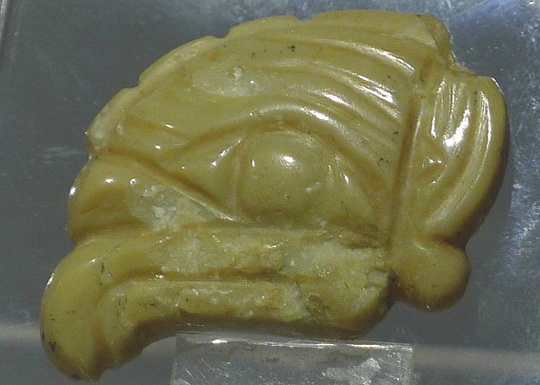

在長江以北200公里處發現了蔣莊遺址,除了出土了大量的陶器外,還出土了一些玉器,玉鐲、玉珠、玉璧、玉琮等。玉琮很像現代人戴的比較複雜的玉鐲,每一個玉琮上都有一個饕餮紋。所謂的饕餮紋就是一個神人獸面像,戴著羽冠。

良渚文化玉器,达到了中国史前文化之高峰,其数量众多、品种丰富、雕琢精湛。良渚文化出土的玉器种类数量非常多,说明良渚时期玉料的用量很大,要有丰富的玉矿来供给,有人认为良渚玉料是从盛产玉的辽宁或新疆辗转运来。

良渚文化遗址就是在江南水乡沃野上遍布的一座座土丘,考古专家之前已发现,无论是堆筑的年代、形态和用途,这些遗址都与古埃及的金字塔有着惊人的相似,因此专家们形象地称之为中国的土筑金字塔。赵陵山是其中最典型的一座。

有人說:中国良渚时期的“土筑金字塔”与古埃及的金字塔,以及这两个文化遗址中出土文物中出现的象形字、书写习惯等等存在相似点。古埃及“狮身人面像”都是上半部是人,下半部是兽,头戴羽状冠、蓄长须,身披羽毛,有兽爪。狮身人面像是金字塔中法老的守护神,“神徽”则是土筑金字塔中巫师的守护神。二者的象征意义也颇让人玩味,都是太阳神的象征。人象征智慧,兽代表王权,人兽结合体象征威严与至高无上。

金字塔以土丘覆盖,之后再有第二个覆盖坟墓的土丘,周围有泥砖,亦称作“方形墓室”,墓室之间有楼梯相连,逐渐成为金字塔。良渚时期的高台土冢“土祭坛”亦称中国“土筑金字塔”是祭坛与墓葬的结合,由红土台、灰土围沟等筑成,底座为方形,其内部构造也与金字塔类似,墓室之间也有楼梯相连。

两种文化象形字的构造方式(音、义、形以及组合、借用逻辑等),从右向左、从上向下书写习惯也相同。古埃及在4000年前写字颜料使用黑色,作者名字用红色,也与中国书法黑墨红章吻合。两种文化的陶器都以黑陶为主。

(.:紅山、良渚、三星堆都突然消失了。)

(.: 注意,沒有銅器!之後,拿銅製武器的人來了。)

(20/8/24 浙江省文物考古研究所研究院王宁远在良渚古城遗址现场說到,“下面这几层是良渚末期,最上面的厚层是海水洪水涌进来的堆积。当气候变化,大洪水来临,城市在自然面前无能为力。所以在某种程度上说,环境造就了文明,也决定了它的终结。”)

14/10/28 [14/6/29]在江苏省兴化市蒋庄遗址的墓葬中,出土了500多件良渚文化时期的陶器、玉器等生活用品。更罕见的是,墓葬中还出土数百具非常完整的人类遗骨。良渚文化的中心在环太湖地区,那个地区的土壤呈酸性,所以很少有人类遗骨保留下来。这个遗址的土壤呈弱碱性,并且湿度较大,墓葬内保持了一定的恒温恒湿,所以出土了大量的人类以及动物遗骨。从身高来看,良渚人个头都不矮,男性已经有1.7米左右了。

考古人员2007年11月29日在杭州宣布,一座290多万平方米的5000年前的古城在良渚遗址的核心区域被发现。良渚文化的分布主要在太湖流域,包括余杭良渚,还有嘉兴南、上海东、苏州、常州、南京一带;再往外还有扩张区,西到安徽、江西,往北一直到江苏北部,接近山东,曾经良渚人为了占领这里,还打了一仗;再往外还有影响区,一直到山西南部地带。当时“良渚”势力占据了半个中国。

(.:整個就是東夷區。)

14/9/24 三星堆文化(前2000年-前1400年)位於距四川省廣漢市。三星堆遗址出土的青铜制品、玉石制品以及黄金制品,造型奇特、制作精美,表现出浓厚而神秘的宗教文化色彩。著名的一、二号祭祀坑出土器物的种类,除部分中原地区夏商时期常见的青铜容器、玉石器和巴蜀文化遗址常见的陶器外,大多是过去从未发现过的新器物,如青铜群像、青铜神树群、青铜太阳形器、青铜眼形器、金杖、金面罩等。

出土的“三星堆人”高鼻深目、顴面突出、闊嘴大耳,耳朵上還有穿孔,不像中國人倒像是“老外”。

三星堆出土的大量青銅器中,基本上沒有生活用品,絕大多數是祭祀用品。表明古蜀國的宗教體系已比較完整。這些祭祀用品帶有不同地域的文化特點,特別是青銅雕像、金杖等,與世界上著名的瑪雅文化、古埃及文化非常接近。

在坑中出土了5000多枚海貝,經鑒定來自印度洋。還有60多根象牙。在祭祀坑中發現了一件價值連城的瑰寶——世界最早的金杖,刻有魚、箭頭等圖案。

古蜀國的繁榮持續了1500多年,然後又像它的出現一樣突然地消失了。

14/10/15 [08/2/25]一只直径达5.76米的巨型玉石板太阳轮,近日惊现四川成都。这是继2006年发现反映古蜀人生活、战争、祭祀场面的四块大型玉石板之后,四川民间发现的又一大型玉石文物。 太阳轮的材质为角闪辉石岩,直径达5.76米,其东、南、西、北四方各有一只高1.90米的凤鸟,太阳轮的圆圈和轮辐上浮雕有古蜀人犁田、播种、插秧、打猎、战争、祭祀、制陶、锯玉石等内容,太阳轮的圆心是王室宴请、歌女跳舞,共刻画人物204个,反映了古蜀国的政治、经济、文化、民俗等方面情况。

其中,锯玉石的浮雕画面上清晰可见两名古蜀人正在一块大玉石上用力推拉一个长的锯,锯的下方有明显的锯齿状,另一人则在中间招呼着。图案的背景是有流水的远山。除锯玉石的画面外,太阳轮上还有古蜀人在木结构的房子里给玉璋等玉石器打孔、抛光等图案。陈列在四川广汉三星堆博物馆的国家藏品——四块每块重达几吨的三星堆玉石上,最近发现多处有切割痕迹的底端呈两头上翘的弧形,从而推翻了线切的传统结论,成为千古切痕之谜。巨型太阳轮上发现古蜀人锯玉器的图案对破解该谜有着重要的意义。

此外,一只高7.2米、最宽处1.7米的特大立人形玉板浮雕近日也现身四川。该立人头顶一大圆璧,脚踏一神兽,立人两侧是两条长龙;浮雕由17块玉板组成,上刻人物104个;浮雕内容分“发洪水”和“战胜洪水”两部分。 四川民间还发现高1.25米、重50公斤的狗首人身、鸡首人身、蛇首人身等十二生肖,高1.22米、重106公斤的美人鱼玉雕像。 玉板上刻有类似七绝(四行每行七个字)的文字格式;在三星堆博物馆青铜器和民间玉器上,均有多处代表伏羲氏标志的“H”符号等。

14/10/15 [08/4/4] 四川地区乃至成都平原曾出土亚洲象遗骸的事件,彭州、双流、德阳等地均发现过亚洲象的骨骸,成都理工大学博物馆现在都还存放有亚洲象的遗骸。四川发现古亚洲象骨骸,取得三星堆、金沙遗址象牙来自成都本地的实证!将破解三星堆及金沙象牙来源之谜。

14/9/26 [苏三 07/2/7] 再探三星堆与埃及文明

2500年前的山东临淄人与现在欧洲人的基因特征非常近似,2000年前的DNA与今天哈萨克斯坦的阿尔泰人接近,今天临淄人又与东亚人基因非常近似。

(.:其實臨淄是齊國的國都,這些人是齊國的王公貴族,是周朝派來齊魯管東夷的周人。2500年前是將進入戰國,2000年前是漢朝,就代表周人被革了命,換人當地人來擔任,很明顯是東夷人,而東夷人就是阿爾泰人。)

奥地利科学家在2003年的一次埃及考古中发现第21王朝(公元前1080前后)的一具木乃伊头上有块中国的蜀锦。

(注:四川以前为古蜀国,“蜀”即蚕桑,生产彩锦的历史源远流长。西汉时,花色品种繁多的蜀锦已行销中原。)

(.:這是一個關鍵,到底這個蜀錦是後來掉落的,還是經過檢驗與木乃伊同時。如果是同時,中國考古及歷史人員就要了解到底蜀錦的起源時間,看來不是在戰國才開始的。至少在周朝初始就有了,而且很可能是三星堆人造出來的,甚至紙也是。一個問題,三星堆遺址有沒有蜀錦的蹤跡。)

(.:這可能就回答了這幾天困惑人的問題,中原人買了大量的和田玉,但是用什麼東西去換呢?不過,還有一個問題,為何和田玉沒有傳到西亞?)

三星堆的大神树是无数棵(从残件判断)。比较完整的就有两大棵。从最大的那棵看,此树很明确为“太阳树”,从上到下充满了太阳的火轮象征物。

在青铜时期,古埃及基本上是当时最大的帝国。大约3800~3500年前,以色列人也都居住在古埃及境内,当我们说到古埃及文明的时候应该是双向指称,既包含埃及的文明,也包含犹太文明;因腓尼基人也发源于埃及(从神话看),所以还包含有腓尼基文明。中东的青铜时代比中国早大约1千多年的时间,

贝斯神崇拜实际上还可能反映到了蒙古地区的一些古代石雕,尤其是宁夏西夏王陵出现的石柱雕像,它们很可能是同源关系,根源在中东,在埃及,

三星堆那棵四米多高的青铜大树上有九头鸟。在古埃及文明中,由于何露斯的动物代表就是一只鹰,其象形字的符号就是鸟。在古埃及文明中“鸟”就是“太阳”,正如中国的“乌”就是“太阳”,而“乌”就是“鸟”,所以两地的这一概念根本就是同源关系。何露斯就常以“鸟”的形象代表“太阳”的化身出现。在古埃及文化中,也有缀满小鸟的太阳神树,其鸟之意正是太阳。

(.:有人認為是猶太文化。)

14/9/24 人类学家们发现,从红山、良渚、齐家、大纹口文化等地出土的玉圭、玉琮、玉壁、玉丫型器等,以及先秦文字的记载,说明上述玉器具都是巫师们祭祀天神地祗,祈求风调雨顺、征战求胜的法器。巫玉文化在氏族添丁、祈祷、驱鬼、逐邪、治病、殓葬等方面发挥出无可替代的重要作用。尽管高古玉出土地域不同,但华夏先民对玉的认知却如出一辙——从生到死都离不开玉。有专家把新石器中晚期的玉文化命名为“巫玉文化”。巫师与玉的结合,形象地表述出玉在古人社会活动中和精神生活中的地位。巫玉,可称得上中华文明第一块基石。

14/9/24 [有人說]玉丫型器“良渚玉琮”,在我国的中原、东北、西北的新石器文化期均有发现。四川金沙遗址也出土该器型。就玉琮的器型来说,我更倾向它来自于埃及文明中的“擎天柱”。古埃及人认为天地之间是由四个柱子擎起来的。他们以四个柱子、胸前有四道或多道横杠、一根柱子画4条或多条横杠等方式来表示“擎天柱”。后来,这些符号演化为一种世俗护身符。其功能是保佑“稳定”或“安定”。这个护身符不仅普通人使用,国王和统治者更是看重它的功用。

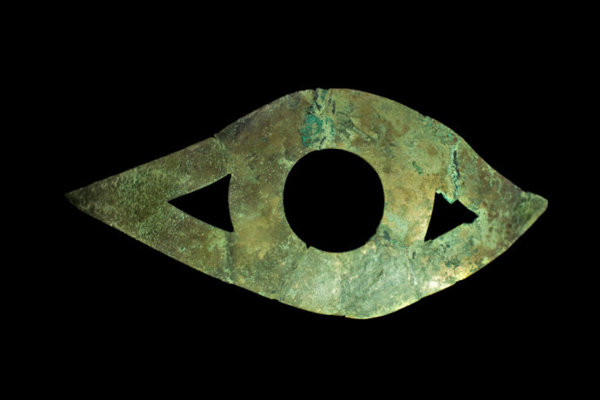

其次,就玉琮的纹饰来说,核心来自两河流域的“眼睛文化”。良渚玉琮纹饰的最大特点,就是大圆眼睛。有人说,良渚人有多少玉器,就有多少双眼睛,良渚的玉器在哪里出现,哪里就有良渚人的眼睛闪烁。“眼睛文化”起源于5000多年前的两河流域。那时人们相信,你遭到“恶魔之眼”的凝视,将会出现邪念、忌妒、仇恨等负面情绪,带来痛苦和恐惧。战胜它的办法就是制作“神之眼睛”的图腾,来抵抗、消除恶眼带来的厄运。总之,眼睛符号也是保佑“稳定”或“安定”的意思。

14/10/15 [兵策儒剑 13/8/20]凌家滩遗址,位于安徽省含山县铜闸镇五联行政村凌家滩自然村,位于合肥与芜湖之间,巢湖到长江的水系旁边上。为一处规模较大的新石器时代晚期的聚落址,遗址面积达160万平方米,分为墓葬区、红陶块遗迹区、作坊区和居民生活区等多个区域。凌家滩遗址有多个方面为全国考古发掘中所罕见,包括玉人、玉龙、玉鹰、红陶土块建筑遗迹、东陵玉、玉钺及斧、玉管微雕、石钻、玉戈及玉虎首璜、人工巨石堆等,“在全国考古发掘中占第一之先,前所未有”。发现新石器时代晚期祭坛1处、墓葬44座、大面积红烧土遗址1处、红烧土房屋1座,出土精美的玉礼器、石器、陶器等文物1200件。凌家滩文化起于距今5800年左右,最晚甚至可以持续到距今4000多年,跨越了漫长的时间。而凌家滩文化经过两度兴衰,中间出现了中断。凌家滩出土有三角形玉牌,上面刻有树形状的纹路,这是苏美尔文明的“生命之树”。

凌家滩的出土的玉鹰,实际上正是苏美尔的国徽--鹰翼太阳轮!苏美人人种是典型的蒙古人种,而凌家滩出土的玉人特征其与苏美尔人极为相似。尤其是帽子形状和其装饰,完全一致。凌家滩出土的“中华第一玉龙”实际上是从中东文明传播开的衔尾蛇,其来源很可能也是苏美尔文明。大盘脸或长方脸、大眼、宽鼻头等特征在今天安徽人中也很常见。说明凌家滩人的基因真的传到了现在。

大盘脸或长方脸、大眼、宽鼻头等特征在今天安徽人中也很常见。说明凌家滩人的基因真的传到了现在。凌家滩出土有三角形玉牌,上面刻有树形状的纹路,这是苏美尔文明的“生命之树”:

凌家滩出土还有环柄形物件,然而对比被法国人抢到罗浮宫的巴比伦女神伊什塔尔Ishtar的浮雕像看,(她是巴比伦自然与丰收女神,同时也是司爱情、生育及战争的女神,一般认为就是苏美尔爱情与战争女神伊南娜的翻版),发现其左手拿的东西与凌家滩出土的环柄形物件极为相似,与“伊南娜之结”和古埃及人的圆头十字架-安卡也比较相似。

凌家滩出土有一玉杆,玉杆下方有一个圆孔。对比苏美尔乌鲁克时期的一个物件,发现很相似。而这个物件很可能是带有八芒星太阳轮头的权杖。而在红山文化区同样发现有类似的八芒星权杖头。

2007年6月第五度发掘中发现的玉猪和大墓,“玉猪”的年代已基本确定为5500年前。是目前中国历史上发现的最大、最重、最早的玉猪。“这头玉猪非常神圣,是凌家滩先民用透闪石,采用圆雕工艺雕琢而成,猪嘴、猪耳、猪眼甚至獠牙都清晰可见,整体形象逼真传神。”

含山凌家滩原始部落遗址是中国最早的城市,这表明中国早在5500年前就出现了城市,从而使中国城市的历史又向前推进了1000多年。”

远古时期的凌家滩是一座繁华、热闹的城市,养殖业、畜牧业、手工业初步形成规模。这一惊人的发现意味着中国城市文明的起源远远早于人们过去所作的估计。专家认为,凌家滩古城展现出的失落久远的灿烂文明,将使中华民族文明史由“上下五千年”延伸到七八千年,甚至上万年。

环绕凌家滩遗址的裕溪河既是天然屏障,又是文化交流、水上贸易的交通大动脉。从地理位置上看,裕溪河发源于巢湖,流入长江,将长江、淮河、黄河连接在一条交通线上,这是一条在东部地区、连接南北东西的水上通道,使得凌家滩交通发达、贸易繁荣。

“巨石阵”是中东文明向全球扩散过程中伴随的现象之一。而恰好在凌家滩也有这样的巨石阵。凌家滩的“巨石阵”原本有好几处,很多在上世纪六七十年代,被炸碎了。这些巨石原来的高度有的五六米,有的达八九米。但经钻探发现,凌家滩的地表底下和裕溪河的河床底下还埋藏着许多巨石。

(23/12/7 山西陶寺古观象台 由13根夯土柱組成,呈半圓形,半徑10.5米,弧長19.5米。從觀測點通過土柱狹縫觀測塔爾山日出方位,確定季節、節氣,安排農耕。比英国这个世界最早的巨石阵古观象台还早500年,距今已经4000多年,是当今世界上最早的观象台。我判斷,一排巨石其間有縫的巨石陣就是觀象臺,這是唯一可以解釋的用途。這就解開了世界各地都發現巨石陣之謎。這是古人要長期觀察太陽的最佳解。

植物生長主要受太陽影響,能量的轉換,能量的來源。所以,農業生產要依時進行,不然播下的種不發芽,或者還沒長成碰到了霜害,所以 節氣相當重要,巨石陣都是為了觀測太陽,陶寺人用夯土代替巨石做成觀象臺,實在是很傑出。可見陶寺遺址的文化內容比南佐豐富的多。)

14/10/28 [14/6/25] 凌家灘遺址位於安徽省含山縣銅閘鎮境內,為距今5800至5300年前的新石器時代晚期中心聚落遺址,業已發現的大型祭壇、高等級的大型貴族墓葬、大型紅燒土建築,及功能多樣、精美絕倫的禮制性玉石器的出現,反映了當時凌家灘人口的繁盛,中心與周邊的等級分化十分明顯。凌家灘文化在社會組織、貧富分化、玉石器製造等方面都是同期文化中表現最突出的,凌家灘遺址中祭壇、大型壕溝等一批大型公共建築工程的發現,顯示其強大的社會組織和動員能力,說明當時可能已經出現了集軍事指揮、宗教祭祀和社會管理於一身、凌駕於全社會之上的王權和區域性政體—早期國家,進入了『古國』時代,邁入了文明社會的門檻。

凌家灘遺址規模巨大、功能齊全、等級分明,是一處大型中心聚落,且在其周邊分布著規模不等的至少10處以上的中小型聚落。出土的凌家灘時期遺物有陶鼎、缸、豆、紡輪、餅、丸等,石器僅有少量殘損的錛、斧、鑿,但礪石較多。此外,動物骨骼發現較多,包括牙齒、頜骨、鹿角等。發現了一條長達2000公尺、最寬約30公尺、深約2公尺-6公尺不等的大型環繞壕溝遺址,這是迄今為止發現的同時期最大壕溝遺址之一。壕溝環繞的區域內總面積超過40萬平方公尺是同期規模最大的環壕聚落遺址之一。在其周邊還有零散居住點,以挖槽填紅燒土作為建築的基礎,以木骨泥牆為牆體,並出現了面積至少超過200平方公尺的大型特殊建築。

(.: 注意,沒有銅器!之後,拿銅製武器的人來了。)

14/10/5 [10/4/9] 淩家灘、牛河梁撫胸玉立人說明了什麽

1987年,安徽含山淩家灘遺址出土的三件新石器時代撫胸玉立人,是一種姿勢特殊、前所未見的玉人。高9.3-9.9厘米、肩寬1.6-2.1厘米之間,灰白色,呈雙目微閉的虛無狀態。 1998年在同地第二十九號墓中又發現三件,高7.7-8.6厘米、肩寬2.1-2.4厘米。與前三件差別在于後者腿粗短略有下蹲的感覺。

2004年,《文物天地》第四期報道,遼東朝陽淩源牛河梁遺址大墓中新近也發現一件撫胸玉立人,淡黃綠色玉材,刻畫線條略爲粗犷、渾厚。除了高度(18.6厘米)比淩家灘的多出約一倍之外,兩地玉立人的神態幾乎完全一樣。

淩家灘與紅山文化都有雙聯玉璧、玉璧、環形玉龍、玉龜、玉鷹。淩家灘玉鷹兩翅上熊首的形狀又與牛河梁雙熊首三孔器的熊首相同。另外,在陶器、葬俗方面,細細分析,也有一些共同點。兩地之間出現的紅山型玉器呈現了文脈相連的可能,河北的泥河灣姜家梁遺址、湖北天門肖家屋脊遺址發現過紅山文化的形玉龍。在蘇北的海安青墩等遺址中,發現紅山式的二聯璧、三聯璧等。

良渚文化同樣發現了紅山文化的蛛絲馬迹。如良渚文化的高土壇墓地與紅山文化的高壇積石冢墓地;良渚文化的獸面紋與紅山文化中的獸面玉牌,良渚文化的玉琮、玉璧與紅山文化外方內圓的竹節狀玉珠和璧,良渚象牙梳玉飾與可能有同樣用途的三孔玉器,以及兩處同出玉龜、展翅玉鷹、鳥等。

紅山文化深遠的影響力至少可抵夏商時代。婦好墓中的鈎形玉器是紅山文化的典型器。如果正面玉立人的撫腹姿勢與淩家灘撫胸玉人略有差別,那麽很有意思的是,在婦好墓中還有幾件側面玉人的雙手恰恰就是撫胸的動作,蹲跪式的姿勢尤其與淩家灘1998年發現的幾件接近。殷墟墓的虺形玉飾活脫是紅山文化的玉雕龍,而瓶形角玉龍拱背勾彎的體形,很明顯源自于紅山塊形玉龍。婦好墓坐姿玉熊的前沖耳、長吻熊頭與淩家灘鷹雙翅上的熊頭和牛河梁三孔玉器兩端的熊頭形象一致。尤其有趣的是婦好墓一件所謂的匍匐玉牛,其四肢趴地的怪異姿勢,正好是一件紅山文化勾雲玉器的外輪廓。殷墟、紅山都有玉鼈。殷墟的空腹玉龜殼,其形式與牛河梁玉龜一式一樣。另婦好墓、牛河梁都有玉鷹、玉鳳等。

淩家灘文化14C年代已經測定,並經樹輪校正爲距今5560±195年和距今5290±185年。紅山文化的年代跨度在距今6000-5000年。14C測定東山嘴遺址樹輪校正爲5485±100年,B.C3640-3382年,牛河梁牛2ZI積石冢樹輪校正爲5600±135年,B.C3779-3515年。 顯然,紅山文化的鼎盛期略早于淩家灘、良渚文化的鼎盛期,而唯紅山文化的標志性器物如塊形玉龍、二三聯玉璧、鈎雲形玉器及小動物等在南方諸古文化中出現,因此,紅山文化的南下影響是可信的,而且至少綿延至夏商時代。

紅山文化南下有據,那麽撫胸玉立人也應該源自紅山文化,于是,有關它的姿勢意義有可能從源頭的紅山文化中推敲並得到證實。紅山文化的分布地區是東北亞古老的薩滿教盛行地區,直至近世。薩滿奉“萬物有靈”爲基本教義,借鷹、龜、蟾蜍、蠶、蟬等各種動物助手神靈,幫助薩滿克服事神道路上的大大小小阻礙,與天、地、神、祖取得聯絡,上承下達,去完成凡人無法完成的任務。這在紅山文化的那些玉龍、鷹、鳥、龜、蠶、勾雲形器、雙勾形勾雲大佩、圓璧、雙聯璧等的玉器上都有可供縫綴的牛鼻穿或小穿孔的特點上得到證實。它們其實都是幫助巫師溝通天地神祖的精靈,是“玉神器”。牛河梁出土的紅山文化撫胸玉立人在頭頂及腦後鑽有三聯孔,因此,它應該就是薩滿行神事時必備的神偶。這個神偶其實是當地歷史上德高望重的、最有法力的一位薩滿的形象。其雙目微閉、雙手撫胸的姿態,正是薩滿行神事時的最高境界。從醉酒、大麻-等諸多通神方法中,似與氣功通神比較接近。

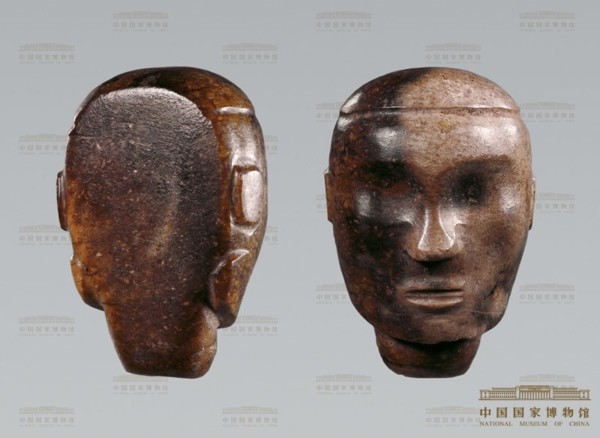

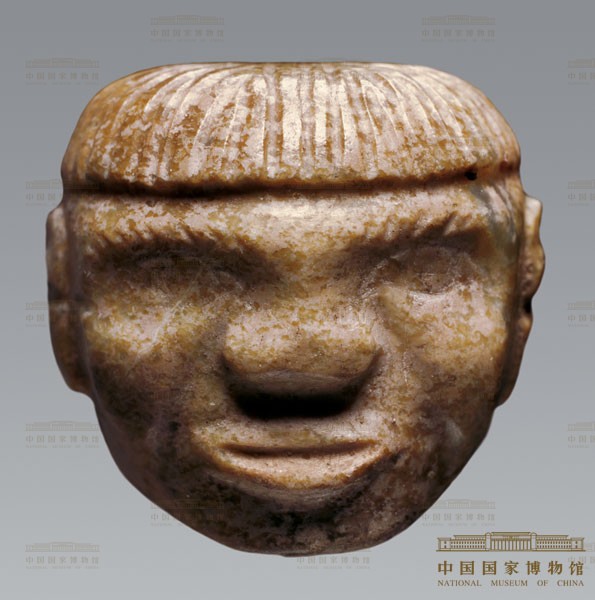

14/10/9 石家河文化是铜石并用时代文化,距今约4600─4000年。因发现于湖北省天门市石河镇而得名。该文化已经发现有铜块、玉器和祭祀遗迹、类似于文字的刻划符号和城址,表明它已经进入文明时代。石家河文化是在屈家岭文化的基础上发展起来的。石家河文化玉人头和三星堆青铜人头对比共同特征:圆帽、长方脸、耳垂穿孔、阔蒜鼻头、菱形眼等。

(.:幾乎一個模樣,但為何從青銅換成了玉來製作?)

石家河文化中的玉人头基本都具有“头戴冠帽、菱形眼、宽鼻、戴耳环和表情庄重”的特征,但在造型上富于变化。小型的神像在这里大量出现,类似的神像也出土于商代和周代的遗址,这就是说在龙山时期,江汉平原的文化对后来的商和周曾产生过相当的影响。

石家河古城位于天门市石河镇,距天门市城区约16公里,是迄今为止湖北省发现的分布面积最大、保存最为完整的新石器时代古城。城址平面略呈长方形,南北长1000米、东西宽900余米,面积120万平方米。城墙残高3~8米,墙底宽30~50米。城外侧有护城河,宽60~100米,深4~6米。古城存在年代是2600 BC-2000 BC。古城主人可能是三苗氏。

相邻石家河古城的地区,同时还发现6座古城,有面积20万平方米的荆门马家垸城,也有5-8万平方米的小城,学者们据此判断,石家河文化已经出现呈金字塔结构的酋邦制国家形态。

14/9/25 石峁(mǎo)遗址 位于陕西省神木县高家堡镇石峁村的秃尾河北侧山峁上,地处陕北黄土高原北部边缘。始建于4300年前,使用寿命超过300年,是目前发现的中国史前最大城址。这座古城由“皇城台”、内城、外城三座基本完整并相对独立的石构城址组成。,面积约425万平方米。

考古人员发现或征集了大量的玉器,磨制十分精细,颇具特色,其原料主要为墨玉和玉髓,发现有刀、镰、斧、钺、铲、璇玑、璜、牙璋、人面形雕像等。其中,在出土的大量玉器中,玉人头像价值最高。

樊庄子祭坛、祭祀遗迹位于石峁城址外城东南方向,距离外城城墙约300米。祭坛具层阶结构,共3层。皇城台位于石峁城址内城中部偏西,历年来发现的遗迹遗物最为丰富集中。

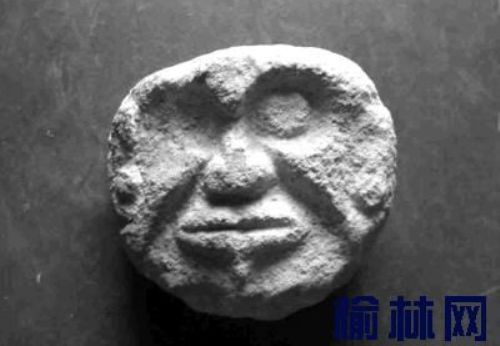

14/10/29 石峁遗址遗留的石雕人头像。其质地为砂石料,呈黄褐色,长60cm,宽25cm,高50cm,为单面浮雕。石像为人的正面脸部形象,雕像整体上至眉骨,下边与下巴齐平。面部形象为隆鼻、半张口,呈微笑状,两颊颧骨稍微凸出。扁方脸和大眼睛较为夸张,采用的是高浮雕的雕刻方式,简单、朴拙。

出土文物还有红彩双耳陶罐、红彩折肩陶罐、敞口折肩陶罐、敞口双耳陶罐等陶器以及绿松石珠串。陶器色彩浓郁、带有绳纹,红彩高领陶罐小巧细致,罐壁极薄。绿松石珠串发现时是分散的,现在的珠串是博物馆收集后穿起来的。陕北不产绿松石,这串绿松石珠饰说明当时人们的活动或者交流已超出了今天陕北的范围。

14/10/29 考古工作者近期在石峁遗址的一处城址,发现了城墙马面和角楼,这是我国目前发现最早的土石结构城防设施实物,距今已有4000多年。城墙马面,是古代城防体系的重要设施。如果您登临西安明城墙就会发现,在城墙墙体外侧,每隔一定距离,有凸出于墙体外侧的一段,这就是马面(或称为敌台、墩台、墙台)。

石峁城址由皇城台、内城、外城三座基本完整并相对独立的城址组成。调查发现,它始建于约4300年前,是已知史前城址中最大的一个。专家初步认定“皇城台”最早修于龙山中期或略晚(距今4300年左右),兴盛于龙山晚期,夏(距今4000年)时期毁弃。这座“石城”以皇城台为中心,形成一个内外城环套的半封闭结构,开创了古代都城建设的先河。 这座“石城”延续的寿命超过300年,是当时我国北方地区一个的超大型中心聚落。

马面、角楼等城防设施最早见于春秋战国时的书籍中。马面这个名称,首先见于《墨子》中的《备梯》与《备高临》两篇。这表明至少在战国时,马面已被用于城市防御。从实物发掘来看,仰韶遗址中发现土质结构的疑似马面。

发现了高大的祭坛遗址,位于石峁城址外城东南方向,距离外城城墙约300米。这座祭坛上下应有三层,自上而下分别为圆丘形土筑遗迹和一小一大的两层方台形石构基址。在祭坛最底部的石构基址边长约90米,其整体高度超出现地表8米左右。由于没有正式考古发掘,其具体情况仍然不十分清楚。其周边已发现分布有数座“活土坑”(埋葬祭祀品),面积在3平方米至5平方米,最深一座距地表约3米。

(.:有可能4000年前,陝西北部的氣候受喜馬拉雅山脈隆起而產生了變化。生存環境急速惡化。)

(11/1 有人說 :当时的自然环境:据介绍,在遗址附近的考古发现中,发现了与遗址年代相当的鳄鱼骨化石。这说明在当时,这一区域的水资源十分丰富,与学者们“陕北曾湖泊遍地、森林茂盛、自然环境极好”的说法互相印证。)

14/11/1 從石峁遺址的石人看龍山時代中國北方同歐亞草原的交流

陝西考古研究所孫周勇先生在“中國社會科學院考古學論壇”上展示的二十多件據說從石峁遺址皇城台發現的石人像。雕鑿、使用石人像在中國東部地區的史前文化中非常罕見,而在南西伯利亞和新疆地區則是一個突出的文化現象,石峁遺址發現的這些石人像可以讓我們討論陝北地區同新疆北疆、南西伯利亞等歐亞草原的文化關係。這個時期最為壯觀的石人流行于南西伯利亞的奧庫涅夫文化(約公元前2500~前1700年),根據文化因素的類比,有人推測奧庫涅夫文化來自北方森林地帶。有學者認為整個奧庫涅夫文化可能來源於葉尼塞河中游的烏斯特-別拉雅文化(Ust-Belaya) ,可以分為四個階段:第一階段屬於銅石並用時代,文化上更多保留了烏斯特-別拉雅文化的傳統;第二階段與阿凡納謝沃文化共存;第三階段則完全是自身的傳統;第四階段逐漸融入了安德羅諾沃文化中。從展示的圖片看,石峁遺址發現的石人和奧庫涅夫早期的石人較為接近,和中晚期比較繁複神秘的石人像有一些差距。

石峁遺址發現的石人和新疆北疆的石人也有相似之處。從人面的特徵看,切木爾切克文化晚期的石人像比較接近石峁遺址發現的石人。切木爾切克文化的分佈範圍很大,從現在的考古發現看,阿勒泰地區是切木爾切克文化的核心區域,分佈于天山北部整個准噶爾盆地周緣地區,阿爾泰山東麓蒙古地區也有其文化的分佈。值得指出的是,在內蒙古東南部地區的發現值得注意。比如興隆窪文化中,有骨雕人像。白音長汗遺址房址中有石雕人像,紅山文化有陶人像,夏家店下層文化有大型石雕。位於山頂的石構遺址也和石峁遺址相似。這些因素也是值得我們考慮的石峁遺址石人淵源的線索,有的因素甚至可能也是奧庫涅夫文化的來源之一。

15/1/22 陕西 考古研究院在去年下半年对寨峁梁遗址进行了发掘,在神木的石峁遗址正南方向约20公里处。考古人员首次较为系统完整地揭露了陕北地区4000多年前的村落遗址。寨峁梁遗址应系石峁遗址下属的一般聚落,或为村落级别,如果石峁遗址是“大都市”,寨峁梁遗址则是“大都市”周围的村落。若以石峁城址作为黄土高原北部早期国家出现的重要标志,则寨峁梁遗址和石峁遗址的对比研究将在很大程度上加深对该区域社会复杂化进程的理解。

20/8/24 最新有关古代花粉的研究说明在石峁鼎盛时期,天气暖和也潮湿,但3800年前,季风天气变化把这个地区变成了寒冷的半沙漠,饥荒和干旱破坏了文明的延续。

14/9/26 陶寺遺址是山西省襄汾縣一個龍山文化時期,面積至少達56萬平方米的考古遺址。发现了世界上最古老的观象台,发现了到遗址发掘为止最早的文字。陶寺遗址的考古发掘意义重大,陶寺遗址所反映的历史时代,大体上在公元前2500-2100年间,发掘出土铜铎、礼器、文字残片、城池与墓葬。陶寺遗址是“万邦并立时代”的陶寺文明的典型代表,也是这一时代的最大的城址。陶寺遗址所代表的文化与文明,具有从酋邦社会向早期国家社会过渡的显著特征。

在这个距今4600年-4000年的城址内发掘出一座半圆形大型夯土基址、三道夯土挡土墙和11根夯土柱遗迹。从半圆形夯土墙留出的几道缝隙东望,恰为春分、秋分、夏至、冬至时太阳从遗址以东塔儿山升起的位置,从而证实了《尧典》中观天授时的记载,将我国古代观天授时的考古证据上推到4100年以前。

出土鼍鼓、特磬、蟠龙纹陶盘、石制工具、陶容器、装饰玉器等,在陶寺遗址发现了红铜烧造成的铃形小铜器、铜齿轮形器、朱书文字、不同等级的墓葬、礼乐重器等多种与文明起源密切相关的物质遗存,由此确立了“陶寺文化”,年代在公元前2600~前2000年之间。

出土扁壶上的朱书文字,为中国古代文明的探源提供了极其重要的物证。

[卫斯]陶寺遗址”与“尧都平阳”的考古学观察

“陶寺城址”的“王都”气魄与观象台基址的发现;“尧都”当时在临汾盆地的社会基础与地位;史前“农业革命”为唐尧时代的到来预作的历史铺垫;陶寺遗址中的“王墓”;“陶唐氏”的“龙”崇拜与“蛇型原龙”;陶寺遗址发现的“青铜器”与“陶文”六方面的考古观察,最后认定,陶寺城址完全可以作为一个初期国家权力中心已经形成的标志。作为“都城”,这座“都城”的主人只能是“唐尧”。

14/9/29 [08/3/20] 楊官寨遺址位于西安北邊高陵縣姬家鄉楊官寨村四組東側,涇河北岸開闊的一級臺地上,總面積約60萬平方米,是仰韶時期一處罕見特大型原始先民的聚落(人群聚居地,可理解為村落)遺址,距今約5000—6000年。

一塊非常奇特的殘塊讓考古人員疑惑:這塊黑色的陶片有半個手掌大小,高7.2厘米,上面有一只非常完整的大眼睛,這只眼睛突出眼眶。眼睛的左下側和右下側,各有一只較為完整的鼻子。從陶片的邊緣可以看出,這個陶片另外幾面的部分應該是對稱的,該陶器可能有三只眼睛六個鼻子,與四川三星堆出土的奇怪陶質面具在外形上有相似之處,這是以前仰韶文化遺址中沒有發現的器物。

(.:外形與三星堆一模一樣。5000年前進入了關中。)

發掘到一個蜥蜴紋彩陶盆。雖然陶盆底部有些殘缺,但陶盆外面有蜥蜴爬行的圖案,蜥蜴的四只腳、頭部、尾巴都清晰可見,彩陶藝術類似于半坡出土的人面魚紋盆。考古人員分析,蜥蜴紋彩陶盆目前在全國極為罕見,可能用來祭祀。挖出来的彩陶中,只有两件带有图案,一件上面是蜥蜴,一件是“天狗吞月”图案’。

楊官寨遺址的發掘進一步豐富了關中地區仰韶文化的文化序列,同時對探討涇渭流域史前考古文化、聚落形態與環境變遷之間的關係等課題具有重要的學術意義,隨著遺址的一步步發掘,距今5000年前的原始先民如何生活、如何居住、如何娛樂的神秘面紗也將一步步揭開。

2004 年,在西安市涇渭產業園的一次修路工程中,一座公元前4000 年到公元前3500年间的遗址被挖了出来。因为地处杨官寨,考古学家把其称为“杨官寨遗址”。在該園區的相關區域已進行了長達4年多的考古工作,其中楊官寨遺址的考古取得了重大的收穫。

这是一个类似于姜寨的遗址,外围有一个环壕。庙底沟时期的聚落真是超出想象,按照探测结果,杨官寨的规模相当于12姜寨。这一遗址或许是关中庙底沟文化的中心聚落。半坡时期的人都是规划大师,他们会先挖一个环壕将整个聚落围起来,聚落里的房子门都冲着中心的广场,他们是围绕广场做一个向心式的布局,广场是他们最重要的场所,他们可能在那里聚会、祭祀甚至跳舞。”

6000 年前,生活在杨官寨遗址的古人们制作陶器并作为器皿,用陶刀收割粮食,用石球狩猎;维系他们关系的,除了血缘,还有某种制度。那时,社会已经有了简单的分工,他们中有的人以制陶为生,有的人耕地,有的人狩猎?

仰韶时代一般分为三个时期,其中早期(公元前5000 年至公元前4000 年)以半坡文化为主,中期(公元前4000 年至公元前3500 年)以庙底沟文化为主,晚期(公元前3500 年至公元前3000 年)以半坡四期文化为主。位于西安临潼区的姜寨遗址属于半坡时期,但考古界此前从未发现庙底沟时期的类似遗址。所以在杨官寨被发现之前,没人知道庙底沟时期的聚落是怎样布局、人们是怎样生活的。

仰韶文化的陶器是以彩陶为其特征的。彩是在陶器未烧以前画上去的,烧成后彩纹固定在瓷器表面不易脱落。仰韶文化彩陶的烧成温度在 900--1000℃之间。彩绘以黑色为主,亦兼用红色。有些地区如豫西一带,在彩绘之前先涂上一层白色的陶衣作为衬底,以使彩绘出来的花纹更为鲜明。仰韶文化彩陶的花纹主要是花卉图案和几何图案,也有少数动物图案。这些花纹多装饰在细泥红陶钵、碗、盆和罐的口部、腹部。彩绘原料赭红可能是赭石,黑色可能是一种含铁量很高的红土,白彩可能是一种配入熔剂的瓷土。彩绘工具可能是毛笔。

14/9/27 甘肃 火烧沟文化遗址是一处新石器时代后期的人类文化遗址,距今约3700年。位于玉门市清泉乡,范围约20平方公里,中心面积0.2平方公里。在遗址中心边缘发掘古墓葬312座,出土了大量珍贵的陶器、铜器、 玉器、骨器和部分金银器。

最为突出的当推大量的陶器,它们大多制作精细,造型别致,其中不少属于珍品。如人型彩陶罐、人足彩陶罐、鱼型陶埙、鹰嘴壶、三狗方鼎等已被定为国家一级文物。出土的20多只陶埙是远古时代的一种吹奏乐器,是国内已经出土的古代乐器中年代较为久远的古乐器之一,极富特色。鹰嘴壶、三狗方鼎等造型优美,制作细腻,形象逼真。

古墓中的随葬品有狗、猪、牛、马、羊等,其中羊骨多而普遍。墓葬中的男女都佩带着金银首饰、松绿石珠、玛瑙珠等,证明当时的农业、畜牧业、手工业、商业已经很发达了。墓葬中男女的装束、发饰、发具等,都表现了古代游牧民族的一种风俗习惯。火烧沟遗址中出土了大量的锄、刀、斧、镰、锤和磨盘等农具,这些农具大多数是石制器具,也有不少铜制器具,说明当时的农业生产工具已有较大进步。火烧沟遗址的墓葬中,用大量的羊作随葬品,出土了大量的羊头、羊骨,并伴有猪骨、牛骨、马骨和狗骨。

死者不论男女,大多佩带金耳环。有一部分墓葬,无论男女,都在头部有一枚骨针,似为古人的椎发工具。鼻饮环,发椎结,耳垂金银铜宝,显然是一种少数民族的生活习俗。联系我国古代典籍中夏商之时甘青大部分地区都是羌族活动场所的记载,可以肯定,在中原地区的夏代末期,在西北地区的火烧沟生活的,一定是古代羌戎部落的一支。

甘肃玉门火烧沟地区的古代居民具有明显的蒙古人种东亚类群的性质,与我国中原地区殷商时期的居民有着非常接近的形态学特征,与西藏东部地区的藏族和现代华北汉族之间也有一定程度的联系,在其人群的种族成分构成上没有发现任何确实可信的西方欧洲人种因素的影响。

火烧沟遗址也是甘肃省早期发现铜器、且出土数量最多的一处古遗址,达200多件,在早期一个遗址中出土这么多铜器,全国罕见,这个数字远远超过了当时全国各夏代遗址中出土铜器的总和,在我国各个夏代遗址中是最多的,这个纪录至今没有被打破。火烧沟遗址的制铜技术在当时是全国最先进的,这也被考古界的很多专家认同。火烧沟出土的一件四羊铜权杖杖首为分铸,这是我国目前发现最早的分铸铜器。铜箭镞石范也是迄今为止我国时代最早的铸箭镞石范。火烧沟发掘的铜对中国夏代即有青铜文化的论断曾经提供过重要的证据,在今天也仍有其重要的现实意义。火烧沟人的黄金制造水平也是高超的。出土的齐头和缝的金耳环是目前所见资料中最早的一例。

(.:這就是真相與答案。)

14/9/27 位居祁连山脚下,河西走廊中部的民乐县,自古以来就是中华民族古代文明的发祥地之一。地处六坝沙滩上的东、西灰山遗址出土的炭化粮籽和类型繁多的石器,将先祖活动的历史上溯到了近5000年前的新石器时代。民乐除已发现的新石器时代的东、西灰山遗址外,还有分布在永固、南古、六坝等地的古遗址5处。东灰山遗址坐落在民乐县城北约27公里的六坝沙滩一个海拔约1700多米的沙丘上。东西宽约600米,南北长约450米,呈丘陵状分布。它是由堆积较厚的灰土层形成的一个沙丘,灰层厚度达5米左右。由于长期高原风的吹刷,剥去了遗址表层的许多灰土,致使地表裸露有残破的石器、陶片,有炭化了的粮籽、使用过的兽骨和烧残的兽骨。东灰山的铜器均含有一定量的砷,并经热锻后又冷锻加工,且年代在近五千年前后。

先民曾在这里播种着五谷,放牧着牛羊,繁衍着子孙后代。拣起一块块破碎的陶片,犹如翻开了一册册厚重的历史巨著。看到东灰山人用鹅卵青石打磨成的各种石器,可以想象出我们的祖先曾在这里用石犁翻耕土地,用石锄平整田地,用石铲和骨耒播种,用石镰收割庄稼。为了猎取食物,他们用石球打击山羊、野猪和麋鹿,用石刀石斧分解猎物。他们还用羊皮和鹿皮做成高级的原始衣服来遮身御寒,用尖状石器钻木取火,烤吃熟食,驱逐猛兽,保全自己。用砭石刺破痈疽排除脓血,医治疾苦。为了发展生产力,他们驯化鹿、牛,帮助农耕,饲养猪、羊,填补食物,养家糊口。为了记录事迹,不被遗忘,他们就用石刀在骨器上刻划印痕来表达简单的语言。

早在五千年前,河西走廊一带气候温暖湿温,喜温乔木生长繁茂,森林遍地,芳草萋萋,牛羊成群,鸟语花香,真是迷人的人间仙境。距今约2000多年前,这里的亚热带气候逐渐遭到破坏,森林面积减少,逐步过渡到了高寒带草原型植被状态。以后气候急剧变化,林木所剩无几,气候变得干燥,土地开始盐碱化,花草越来越稀少,地貌变得冷漠无情,寸草不生,牛羊、野猪、麋鹿、珍禽已荡然无存。我们的祖先又不得不迁移到黄河流域继续延续人类的历史。

东灰山的考察,先后在遗址中发现了小麦、大麦、粟、稷、高粱等作物的炭化籽粒。在一个遗址发现五种重要作物的炭化种子,在国内是首次,在世界上也及其罕见。四坝文化遗址的发现,可以准确地说民乐至少在4300~4400年前就有丰富发达的史前文化。东灰山遗址是继玉门火烧沟遗址之后,又一处较大规模且经科学发掘的四坝文化遗址。北京大学考古学系对东灰山炭化小麦标本进行了碳14测定,断定为距今4230±250年。其中小麦是我国发现的时代较早的农作物品种,为研究我国小麦的起源提供了实物资料。遗物包括金器、铜器、陶器、石器、骨器等。

14/9/27 甘肃山丹四坝滩遗址位于山丹县城(张掖市下属的一个县)南约5公里处的石沟河东岸。四坝文化主要分布在河西走廊中西部地区,东起山丹,西至安西以及新疆东部哈密盆地一带。目前,火烧沟遗址有4个碳测数据,东灰山遗址有1个数据,年代约为距今3900年—3400年。相当干夏代晚期和商代早期。

四坝文化的铜器合金成分复杂,既有锡青铜和铅锡青铜,又有砷青铜以及其他合金制品。四坝文化普遍发现砷青铜,这一特征与西亚、南欧及北非的早期铜制品相同,反映出四坝文化有可能与外界存在某种形式的联系。从上述情况看,当时的冶铜专业人员已掌握了采矿、冶炼、制造和铸造成型等生产工艺,冶铜业更趋成熟。重要文化遗存青铜器的发掘,证明西北甘肃河西地区是最早使用青铜器的地方。

四坝文化是青铜器时代早期的一种文化,形成于中原地区的夏代纪年内。因最早发现于今张掖市山丹县的四坝滩而命名。截至目前又相继发现山羊堡滩、东灰山、西灰山、壕北滩、过会台等四坝类型文化遗址。向西,四坝类型文化遗址在酒泉、玉门也有发现。距今4000年左右,原始人类的生产技术和生活经验进一步丰富。

民乐县境内的四坝文化遗址最多,且规模最大。境内的东灰山遗址占地24万平方米,西灰山遗址占地12.6万平方米。经过考古发掘,民乐东灰山遗址出土的文物种类最多,数量最大。

14/9/26 [2002]晋侯墓遗址位于今山西省曲沃县曲村。由于晋国建制始于西周初年的“叔虞封唐”及其后的叔虞子燮父易唐为晋,所以晋国便成为西周时期最早的诸侯国。这个晋国的封地正在山西曲沃一带,晋国的许多重要活动也都发生在这里,遂使曲沃及与之毗邻的侯马成为晋文化荟萃和出土最集中的地区,先后在这里发现了晋都新田、侯马盟书、晋国侯马遗址等。已发掘出的9代晋侯及其10个夫人墓葬,从时间上说大体在公元前600-900年间。

14/9/29 安特生(Johan Gunnar Andersson,1874~1960)瑞典地质学家、考古学家。1914年受聘任中国北洋政府农商部矿政顾问,在中国从事地质调查和古生物化石采集。从1921年10月27日到12月1日,安特生和地质学家袁复礼、奥地利古生物学家师丹斯基等一道发掘仰韶遗址,发现了大量精美的彩陶,而且还在一块陶片上发现了水稻粒的印痕。

There is a marked similarity between the Yang Shao wheel-made pottery -in particular the painted ware-and the Eneolithic ceramics, for example, of Anau to the east of the Caspian Sea, Susa near the head of the Persian Gulf, and Tripolje in southwest Russia.

瓦西里耶夫先生还将安诺绳纹彩陶联系到西亚、近东彩陶与仰韶彩陶的共性特征:一是绳纹彩陶容器都为三足器、圈足器和圜底器,出土于伊朗、巴尔干—特里波列地区、美索不达米亚(高尔丘墟)、特洛伊等的绳纹彩陶三足鼎、圈足豆以及阿富汗、巴勒斯坦、印度等的绳纹彩陶圜底器,都与仰韶文化的绳纹彩陶器型相似,有的一模一样。

14/11/1 [12/1/29] 良渚文化饕餮纹及其演变之轨迹

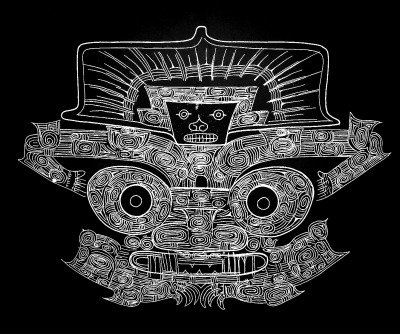

“饕餮”作为名称,首见于战国末年的《吕氏春秋·先识览》:“周鼎著饕餮,有首无身”。1917年,金石学家王崇烈注意到古玉上也有类似青铜器饕餮纹的纹饰,他为所藏玉璜题识,认为是三代以前的饕餮纹,该器属于良渚文化。浙江良渚文化遗址发现的玉器上饕餮纹,代表了饕餮纹的最完整复杂的型式。李学勤先生认为,可以从三个层次去理解这一纹饰:

第一,将整个图像看作整体,也就是一个有两个面孔的人形。上方是戴有羽冠的首部,其下为左右分张的双手,躯体有目有口,下方是踞坐的两足。在商代器物上也出现过有首、腹、两个面孔的图像,如殷墟侯家庄西北冈I00I大墓出土的骨制简形器、日本泉屋博古馆收藏的青铜鼍鼓。

第二,将图像看作上下两部分的重合。上方是人形的上半部,有戴羽冠的头和双手,下方为兽面,有卵圆形的目和突出獠牙的口,并有盘屈的前爪。上下的界限相当清楚。这样看时,下部的兽很可能是当时龙的形象。马承源先生已注意到,辽宁西部发现的红山文化龙形玦,如把龙的脸部平面展开,与上述兽面非常近似。玦上表现的龙没有角,目系卵圆形,口中有獠牙,和较晚的龙有所不同。根据后来传说,饕餮本是龙的一种,“好饮食,故立于鼎盖”。这似可作为参考。

第三,将图像看作以兽面为主,上面的人形是兽面的附属部分。人形的脸部作倒梯形,羽冠的轮廓也十分特殊,正好是良渚文化流行的一种玉冠状饰的形状。据发掘简报,反山除一座墓外“其余各墓均有一件。……现据在墓内位置和器形与神人(按指图像中的人形)所戴羽冠形状相似,命名为冠状饰。出土位置均在头骨一侧。体扁平,上大下小,如倒梯形。上端作冠顶状,下端锯割出一扁短榫头,榫上钻有2至5个等距离小孔,既可嵌插,又可销插固定。原应镶接在某种木质实体的顶端。在冠状饰的下方往往发现成片的朱砂和用于镶嵌的小玉粒。”牟水抗先生在论文中推断这种“冠状饰就是神偶像上的帽子”,而且和余姚河姆渡出土的所谓蝶形器联系起来。因此,不妨认为图像中兽面上方的人形实际是表现这种冠状饰,是神性的一种表征。

以上说的三个层次的理解,彼此井不矛盾。这种图像所要表现的,正是人形与兽形(龙)的结合统一,是“人兽合一”。不管把图像看成神人的全身,或人、兽两个面孔,或戴有人面形冠饰的兽面可能都是原设计者的目的。图像中的兽,即龙,本来是神话性的动物,是古人神秘信仰的体现,同时又是当时止在逐渐形成、增长的统治权力的象征。

良渚文化玉器的饕餮纹有或繁或简的不同型式。饕餮纹简化的方式有二: 省略化;图案化;

省略化就是在不同程度上省掉繁复图像的一些组成部分,图案化则是把图像的若干部分变成简单的几何形。反山M22:20省去了人形的双手;反山M22:8又省去兽形的两爪。这两个例子都保留着人的面孔。再进一步只保留人形的轮廓,并于缩小,如反山M12:85;最后,上方只剩下兽面额上的突起或拱隆,如反山 M22 :11和反山 M23:67。最后一例可以说同时也图案化了。

图案化是在省略化的基础上进行的。反山M17:2下方的兽面和反山M23:67很接近,只是省去了鼻子,其不同处是上方保留了人面。人面上方的横线,可以认为是由羽冠变来。人面还能进一步图案化,完全成为横线、圆点的组合。无怪乎过去有人把它误认作八卦符号了。这种最简化的例子,在大型良渚文化玉琮上最为多见。

下面着重以商代(包括二里冈期和殷墟期)的青铜器饕餮纹,与良渚饕餮纹作一对比。足以对比的有以下几点:

(一)整体 饕餮纹的定义是:“一个正面的兽头,有对称的双角、双眉、双耳以及鼻、口、颌等,有的还在两侧有长条状的躯干、肢、爪和尾等。”兽面是青铜器饕餮纹的主体,在良渚玉器上也是这样,虽有些上方有人面,却可以省略掉。良渚纹饰没有出现躯干和尾,但有的有肢、爪。

(二)角 良渚的纹饰都没有角。商代青铜器上的很多是有角的。但值得注意的是,二里冈期的这种纹饰多数并没有角。其兽头上,有的有立羽,有的有T形的耳。

(三)眼睛 良渚纹饰的兽面,眼睛是卵圆形的。殷墟期的兽面,流行象甲骨文“臣”字那样内眼角钩曲的目形,有了较明显的变化。二里冈期青铜器花纹背面的两目,眼珠的形状近于卵圆形的仍占较大比例,只有一部分表现出尖的眼角。

(四)口 良渚兽面大多有宽阔的口,而不明显表现下颚,在图一的图像中即可看到这一现象。有的兽面,口部是朝下的,例如瑶山M10;20,嘴和牙齿刻在器的下缘上。商代青铜器的兽面绝大多数是口部向下的,是非常突出的特点。

(五)羽冠 良渚纹饰兽面上方可视为羽冠,并可简化为兽额上的突起部分。有趣的是,商代的兽面也一般都有这样的一个部分,有的还可以看出是有羽的冠形;有的则也简化为额头上的一处隆起。(仔细观察青铜器花纹这个位置,不难发现这不是动物肉体应有的形象,而是外加在那里的一个成分。)

(六)衬托的花纹 商代青铜器的饕餮纹,有时在面的两侧有衬托的花纹,大多是首部回顾或朝下的侧视的龙,良渚玉器的纹饰也有加衬托的,如反山M16;4,兽面两侧都有侧视的羽冠人面。另外,也有衬加侧视的简化兽面的,如反山M23:67。这种侧视简化兽面被一些学者误认为鸟形,其实它的眼睛总是和作为主体的兽面一致的。

(七)侧视人面的表现手法 侧视人面的表现手法异常简单,只是把正视的人面对剖为左右两半。商代的纹饰也有同样的手法,不管有身、尾与否,总是可以划分为左右两半。兽面的下颚描绘为对称的两个,就是在正视的同时又表现侧视的结果。马承源先生说:“兽面纹既表现为物体正面的形象,同时也是表现物体的两个侧面,我们称这两种结合的方法为整体展开法。”因为同时表现侧视,所以商代的饕餮纹只要有爪,爪一定是向内的。左右的侧视必须把爪绘为朝头的方向,从正视看便是向内,显得特异而不自然。良渚玉器的纹饰也是这样,人的手、兽的爪都向内,这表明这种纹饰也采用着类似的表现手法。

(八)云雷纹衬地 商代的纹饰多填以云雷纹,这也可以追溯到良渚文化玉器,纹饰普遍填有云雷纹;以云雷纹衬地的例子,有瑶山M12;1玉琮。

以上八点证明,良渚玉器和商代青铜器的饕餮纹,固然不是彼此直接承袭的,但有很多共同的特点。不能用偶合来解释。它们之间,显然有着较密切的联系。

良渚文化和商代之间,存在着一段时间距离。在年代上居于良渚文化与商代之间的,有山东龙山文化和二里头文化的饕餮纹。

山东龙山文化乃是大汶口文化的延续。就碳14年代来看,良渚文化相当于大汶口文化的中晚期和山东龙山文化。良渚、山东龙山两种文化的下限相差不远,后者只是略晚一些。山东龙山文化的玉器、陶器上面,有时有种种花纹与良渚文化的花纹一样复杂。严格说来,山东龙山文化的饕餮纹只有一个确凿的例子,便是1963年山东日照两城镇发现的玉锛(可能应称为圭)。这件玉器从形制、工艺及共出器物判断,其文化性质是不容置疑的。器的下端两面有线刻的饕餮纹,两面花纹形状不同,但有下列特点;

(一)没有躯干和尾,只表现为正视的面部形象。

(二)没有角。

(三)眼眶是卵圆形的,中涵圆的眼珠,同良渚文化的较为接近。

(四)花纹的一大区别是一面有宽阔的口,而不见下颚,另一面则口部向下,不见唇齿。

(五)顶上有饰羽的冠形。

(六)面的两侧有衬托的纹饰,可能是首部朝下的动物形。由于简化,不能细作分析。

(七)有对称的两个下颚,因此也有表现侧视的性质。

和上述玉锛花纹相近的还有若干非发掘品的玉器,例如,台湾故宫博物院收藏的一件狭长玉斧(也可能是圭)的纹饰、其冠饰非常华丽繁复。

当今学界已公认是夏文化的二里头文化,是一种青铜时代的文化。迄今为止,已经发现了不少二里头文化的青铜器,其中工艺最精美的是镶嵌绿松石的饕餮纹铜饰,可以说代表着当时青铜器的发展水平。从良渚文化到二里头文化饕餮纹铜饰的演变研究,印证了中国“龙”文化的演变轨迹。

1981年,中国社会科学院考古研究所二里头工作队在二里头遗址范围内圪垱头村西北清理了一批墓葬,其中4号墓属二里头二期偏晚,出土了一件这种铜饰。据简报称,铜饰“呈长圆形,长14.2厘米、宽9.8厘米。中间呈弧状束腰,近似鞋底形,两侧各有二穿孔钮。凸面由许多不同形状的绿松石片粘嵌排列成兽面纹(即饕餮纹)。凹面附着有麻布纹。”铜饰的原来位置,是在墓主的胸前略偏左的地方。这件铜饰由于满嵌绿松石,通体青碧,十分美观。

到1984年,该工作队在二里头村南发掘,从属于二里头四期的11号墓里,又出土1件这种铜饰。它在墓中的位置,也是墓主的胸前,形制和1981年那件大体相同,长16 5厘米、宽11厘米。1987年,在遗址Ⅵ区属二里头四期的57号墓中,也出土1件这种铜饰。其形制与上面两件相似,惟侧缘较直,长15.9厘米、宽8.9厘米。特点是牌面镂空,而绿松石片镶嵌细密坚固。饕餮纹有带分枝的角,圆目尖喙,两侧有内向的爪。

饕餮纹从龙山文化的型式转化到趋近商代的型式,可能是在二里头二、三期之际。

由以上情况不难看出,山东龙山文化、尤其是二里头文化的饕餮纹确实可以看成良渚文化与商代这种花纹的中介。良渚文化玉器上的饕餮纹看来已甚复杂,恐怕还不是这种纹饰的原始形态。它所特有的价值是,比商周青铜器更清楚地向人们展示了纹饰的神秘性质。现在大家可以看到,这种纹饰确实应当有信仰神话的意义,虽然我们还不完全知道应该怎样去解释。

商代继承了史前时期的饕餮纹,这不仅是沿用了一种艺术传统,而且是传承了信仰和神话,这在中国古代文化史的研究上无疑是很重要的问题。

(.:這一帶是東夷區。)

14/9/20 西方历史学者吉纬德(DaVid Keightley)曾经说过:“你如果不懂饕餮,就无法了解商代文化”,它是“一个甲骨卜辞所无法解答的巨大谜团”。

(.: 11/2 當初看到這段話,還無法瞭解其深意,直到作晚在查湖南出土的人面鼎照片時,看到一網頁有中國國寶照片列表,看到一個古物利簋有眼熟的圖案,直覺上,判斷與頁首的良渚玉琮上的神徽有關,再上網找資料,就找到"良渚文化饕餮纹及其演变之轨迹"此文,這就是饕餮紋。)

14/11/2 饕餮為出土文物上的裝飾圖形面具。最早的饕餮原型在湖南高廟遺迹(前5400–前4800年)中於1991年發現。饕餮圖形亦在河姆渡文化(前5000–前4500年)、山東龍山文化(前3000–前2000年)、石家河文化(前2500–前2000年)、夏家店下層文化(前2200–前1600年)的陶器、玉器文物上出現。最複雜的新石器時代饕餮圖形來自良渚文化(前3000–前2000年)反山及瑤山遺迹的玉禮器上。山東龍山文化、二里頭青銅文化出土文物上所見的饕餮為晚商(約前1600年-前1050年)的中間發展過程圖形。儘管饕餮圖形在晚商青銅器上皆可見,到了西周中期(前1050年-前771年)便迅速的從文物上消失了。在商代极盛的饕餮纹在西周中期之初亦即穆王时代就已辉煌不再而日趋衰落,到西周晚期历王以后, 则基本上被变形的窃曲纹、夔纹和鳞纹所取代。

(.:周與商不同,自然推論饕餮紋一定會被周所淘汰。)

14/11/4 青铜器饕餮纹研究现状综评

“饕餮纹" 此词的始作俑者是谁呢?是商人自己?回答似乎是否定的。因为商人只是在青铜器上创造了这一视觉形象,但并未给它留下什么名称,据现有资料看,最早把它联系于“饕餮”的是《吕氏春秋》。其书云:“周鼎著饕餮,有首无身,食人未咽,害及其身,以言报更也。”于是后世自北宋以来所有金石学书籍一直称商周青铜器上这种神怪性的纹饰为饕餮纹。

至于《吕氏春秋》为何将它名为“饕餮纹”,我们已经无从确知,但有一点却可以判定:即这个名称并没有太多根据。《吕氏春秋》的著述者可能是从饕餮纹的视觉特征--狞厉感出发,再联系传说中神怪之名来加以命名的。因为饕餮在文献记载中属于上古神话传说的怪兽或恶人形象,多见于战国秦汉的相关著述。饕餮之名最早见于《左传·文公十八年》,用作人的称呼,注云:“贪财为饕,贪食为餮”,“饕餮”即贪财贪食之意。将文献中的“饕餮”总结归纳,我们可以得出二个主要意指:一、饕餮是上古传说中野蛮的部落名称,如“缙云氏有不才子,贪于饮食,冒于货贿,侵欲崇侈,不可盈厌,聚敛积实,不知纪极,不分孤寡,不恤穷匮,天下之民以比三凶,谓之饕餮”;“雁门之北,鹰隼所鸷,须窥之国,饕餮、穷奇之地,叔逆之所,儋耳之居,多无君”;“西南方有人焉,身多毛,头上戴豕,贪如狼恶,好自积财,而不食人谷,强者夺老弱者,畏群而击单,名曰饕餮”等等。二、饕餮非人,乃食人之怪兽,如“饕餮,兽名,身如牛,人面,目在肋下,食人”;“为物贪婪,食人未尽,还害其身,像在夏鼎,《左传》所谓饕餮是也”等等。

青铜器中的饕餮纹是否就是上述文献中的饕餮,我们暂且不论,单就这种纹饰而言,在商周青铜器上是极为常见的。它集中出现在三个时期:二里冈期、殷墟期和西周初期。

二里冈期青铜器纹饰简练,大多为带状,少有通体满花的器物。此期饕餮纹亦较简洁,多带状长条,上下夹以联珠纹,一般为单层,没有作衬底的地纹,多以凸出的线条来表现,或细或宽的线条组合方平,转折处流畅自然。

殷墟期青铜器器形厚重,装饰华美,形成了层次分明、富丽繁缛而神秘的新风格。此时的饕餮纹已不再是简单的带状布局,而是占据了器皿较大的空间,向通体满花的方向发展,且向立体多层装饰发展,绝大多数都饰有地纹(即在饕餮主纹的底部空白处刻上匀密纤细的云雷纹作为衬托),地纹上饰主纹,主纹上又刻以阴线重叠加花,形成所谓的“三层花”饕餮纹。另外,值得注意的是这一阶段还出现了大量面部完整而具象的饕餮纹。

西周初期青铜器与晚商基本相同,难以截然分清,饕餮纹亦然。但这一时期的青铜器也出现了简化的趋向,饕餮纹在器物中逐渐淡化,向周代中期的“素面”过渡。如“父癸鼎”只在口下有一圈纹饰带,且纹样简单模糊,三足作翘尾夔形,余则为素面。西周中期青铜器的风格转向“以素为贵”,原先“以文为贵”的繁缛狞厉的饕餮纹便渐渐失去了昔日的风光。与此相应,此后的青铜器也在“王权下放”之“礼崩乐坏”的进程中逐渐走向生活化的装饰性,以人的生活为中心的宴乐攻战图等代替了饕餮纹的地位。于是饕餮纹便成为一种过去的形象记忆,在历史流变中逐渐丧失了它原有的内涵,令后人为之惊诧而困惑。

对于饕餮纹是否该以“饕餮”为名,现代绝大多数学者都倾向于否认“饕餮纹”定名的科学性。“兽面纹”一词被越来越多的学者运用,渐有取代“饕餮纹”的趋势。

14/9/22 [2004/7] 在赤峰市翁牛特旗發現一處紅山文化時期的岩畫群,這是首次發現這一時期的岩畫群,這些岩畫的一些圖形與以前出土的一些紅山文化玉器造型有極其相似之處,從而兩者起到了相互印證的作用。 這一岩畫群位於翁牛特旗烏丹鎮一個名叫海金山的地方。目前這裡已發現了20多幅岩畫,這些岩畫的畫面形象十分特別,其中不少岩畫以人的面部為基礎原型進行“猙獰”化的刻畫,如怒髮沖冠、怒目圓瞪、齜牙咧嘴等。其中有一幅岩畫刻畫的是一個巨大的饕餮,其威猛的形象十分逼真。從此岩畫可以看出後來古青銅器上出現的饕餮紋是有歷史沿革的。

14/9/22 [13/7/13] 紅山文化古族~ 牛河梁古人為N基因型,高頻見於今歐亞大陸北方族群。N基因型這是一個頗具傳奇色彩的父系基因部落,這一基因部落的成員均來自一位史前超級祖父,他大約生活在1.9萬年前,即末次盛冰期結束之前。如今他的後裔廣泛分佈在歐亞大陸北方,且高加索人種和蒙古人種都有較高比例,如西伯利亞東北部的突厥語族雅庫特族可高達75%,西北歐洲烏拉爾語系的芬蘭人可達60%,受北歐烏拉爾語族原住民影響的斯拉伕語系俄羅斯人平均也可達20%,北部俄羅斯人更是高達40%。在國內,古氐羌族後裔的彝族、珞巴族比例較高,分別達30%和35%。N基因部落在漢族的分佈並不平衡,在一次廣東漢族採樣可達15%,但更大樣本採樣僅為1.2%。目前解析的先秦時代中原和華南古代樣本均未見N基因型樣本,而在遼西紅山文化牛河梁新石器時代遺址、內蒙古中南部廟子溝文化新石器時代遺址、新疆哈密地區青銅時代遺址發現的古代樣本卻幾乎都是N基因型,暗示N基因部落至少部分地起源於北方長城沿線地區。

14/11/3 古蜀国在三星堆留下的青铜器、玉器,被掩藏在两个祭祀坑中。祭祀坑平整规则,坑底堆放着小型青铜器、玉戈、玉璋,中间是大型青铜器,最上面则是60余根象牙。三星堆遗址,其16个探方土质,经碳——14测定,其年代距今4800年左右。中国最早的王朝——夏朝的历史定位在公元前21世纪到公元前16世纪。距今4100年至3600年。可见,三星堆遗址年代,比夏朝还早整700年。可是考古界的文物工作者,根据“地层叠压和遗迹的打破关系以及祭祀坑内出土文物形制及其时代特征分析认为,一号坑的时代相当于殷墟一期(公元前14世纪左右)。二号坑的时代相当于殷墟晚期(公元前11世纪左右)。

(.; 幾乎所有非中原的遠古遺址的年代鑑定都有爭議。)

三星堆的器物上,事实上存在大量符号图形,彝族学者尝试用古彝文来破译三星堆的文字似乎颇有心得。彝族的祭师(毕摩),居然可以根据经书识别认出全部三星堆字符!他们甚至可以识别出从贾湖遗址到半坡遗址的大部分字符!

民间收藏家手中的三星堆玉器上,已发现了几种不同时期不同书体的文字。这是继甲骨文之后,非考古发现的最具规模的上古文字系统。而这些文字的存在远远早于甲骨文。包括玉书、玉册、玉契、玉章,还有竹简、蚌壳、蛤壳、龟壳、鳖壳、树皮、牛甲骨、动物牙齿等载体之上,均发现了大量的古蜀文字。

14/11/5 [14/7/23] 王长华:马家窑文化——一座有待开发的宝藏

1921年,瑞典考古学家安特生在河南发现了仰韶文化后,翌年在甘肃临洮马家窑村发现了一种新类型的文化,把它命名为马家窑类型的仰韶文化。后来,经过夏鼐先生对安特生考证的不足和部分错误进行修正,正式将“仰韶文化马家窑类型”单独定名为“马家窑文化”。于是,一种新的以临洮马家窑这个地名命名的文化诞生了。

(.:與仰韶文化有所差異。)

马家窑文化彩陶的历史已有5800年到4050年,大致可分为四个类型和时期。石岭下类型:距今5800年—5000年;马家窑类型:距今5000年—4650年;半山类型:距今4650年—4350年;马厂类型:距今4350年—4050年。

四川师范大学巴蜀文化研究中心教授屈小玲,通过对成都金沙遗址发掘出的古蜀王国的文物中的两枚蛙型金箔和马家窑彩陶蛙型纹饰的比较,认为:具有蛙纹特征的马家窑彩陶文化,更具有文化母题意义;这证实金沙蛙型金箔与其有直接的渊源关系;马家窑彩陶文化中的蛙图腾和女娲神的关系,与古埃及蛙女神极其相似,具有很多共同特点。屈小玲还据此提出了更进一步的探询:

第一,金沙文明时期锻造的蛙型金箔属于马厂类型蛙肢纹风格,是否可以据此探索古蜀地区与西北的马家窑文化地区的商业与手工业交往?是否同样可以据此追寻三星堆文明时期与马家窑文化地区的交往?

第二,女娲神话是否早于古埃及蛙女神的神话传说?是华夏的蛙崇拜与女娲结合的神话传说传到了古埃及,还是人类思维有了同样的观念?这些问题都还需要搜集更多的资料予以研究证实。

马家窑文化就是由今天我们称为古羌人的一个远古部落群体所创造。在古羌人这个概念中,不仅有现在所指的羌、戎、狄、胡等族群,更有现在已作为汉族大族群中的一大部分早期的汉人祖先。王志安先生的这一论断,可以从其他学者的相关研究中得到进一步的证实。甘肃文史学者张润平认为:事实上,在秦汉及秦汉以前的所谓汉族,其实正是现在意义上的“少数民族”。在秦汉以前,真正的主体民族恰恰是新中国成立以后被历史学家们忽略了而未能被统计进五十六个民族中去的一个民族--羌族。羌族是研究人类文明发展史的活化石。

在千年尺度上,距今4000年以后气温、降水都在持续减少,环境逐步恶化。全新世以来气候出现过多次的冷暖、干湿波动,其中以距今4000年的降温最明显,这次气候事件在我国和世界各地都有表现,是一次全球性的气候降温事件,在我国以温度降低、降水减少、气候带南移、北方地区气候恶化为特点,对古代文明产生了重要影响:距今4000年以后,由于环境恶化、草原带南移,内蒙古中南部、陕北、晋中北、甘青等地区畜牧业成分明显加大,利用较大草场牧牛放羊已经成为北方地区的普遍现象。

(.:實際上,真正原因是喜馬拉雅山脈升高越過了水氣能通過的門檻。)

14/11/6 [甘肅省博物館] 人们逐渐认识了天然矿物颜料的特性,彩陶应运而生。距今8000年前后,以甘肃秦安大地湾为代表的渭河流域先民成功地生产了我国第一批彩陶,这也是世界上最早的彩陶之一。甘肃彩陶自新石器时代早期发端,终结于青铜时代晚期,历经5000多年漫长岁月。

甘肃彩陶的初始期是大地湾文化,年代距今约8000——7000年。这时的彩陶种类单纯,绝大多数为三足或圆形的钵形器。其纹饰简单,仅在口沿内外绘一周紫红的条带纹,表现出彩陶的原始性。

大约7000年以前,随着农业的发展,彩陶步入了繁荣期。仰韶文化彩陶以墨色为主,十分醒目,不仅器类增多,而且纹饰图案多种多样。早期构图元素多为圆点、直线、三角等,常见纹饰有宽带纹、三角纹、鱼纹等,风格古朴、图案简约。中期构图以弧线为主,线条流畅柔美,图案华丽精巧。常见纹饰有弧形三角纹、迴旋勾连纹、花瓣纹等,表现出生机盎然、欣欣向荣的景象。晚期彩陶数量呈下降衰减趋势,但工艺比中期更为成熟。

马家窑文化主要分布于甘肃中部的黄河,湟水流域以及河西走廊一带,距今约5000——4000年,这是甘肃彩陶的鼎盛阶段,通常分为马家窑、半山、马厂三个持续发展的时期。彩陶器类和数量明显增多,一般占陶器总数的30%以上,个别遗址达90%;纹饰繁缛而精细,风格绚丽而典雅,艺术表现力和感染力达到了前所未有的高度。马家窑彩陶多为橙陶,施以浓墨般的黑彩,有时辅以少量白彩。大面积、通体以及内壁彩绘十分盛行。

半山期彩陶大量使用红黑两色,最为常见而极富特点的花纹母题是黑色锯齿纹带和红色条带相伴相依,勾画出四大漩涡或圆圈纹、葫芦网格纹、多层水波纹等图案,然后在主题图案中再填充辅助图案,形成多层次彩绘的装饰手法。此时的彩陶精品多为大型瓮、壶、罐等,器型浑圆饱满,图案富丽堂皇,纹饰疏密得当,色彩赏心悦目,是甘肃彩陶艺术的代表作。

马厂期彩陶又回归到单色黑彩,红彩逐渐减少乃至弃而不用。器类较前复杂多样,纹饰图案多有创新。代表性纹饰有四大圆圈纹、神人纹、回形纹、折带纹以及网格纹等,形成了刚健庄重的特点。此时,贫富分化渐趋严重,彩陶成为财富和权力的象征。

进入青铜时代,我国其他地区彩陶大多销声匿迹,而甘肃彩陶却一枝独秀,相继出现了齐家、四坝、辛店、沙井等含有彩陶的文化。

齐家文化遍布甘肃各地,距今约4200——3700年。彩陶数量较少,以红彩折线纹为主。四坝文化分布于河西走廊的中西部,距今约3900——3400年。彩陶以夹砂陶为主,大多为黑彩,纹饰主要有三角纹,条带纹、折线纹、网格纹等,还有犬、蜥蜴等动物纹样,表现出草原戈壁的环境特点。

辛店文化主要分布在甘肃中部,距今约3400——2800年。其代表性彩陶纹饰为极似羊角的双勾纹、还有条带纹、回形纹、S形纹等,以及犬、鹿、鸟等动物纹样,反映出当时畜牧业的繁荣景象。

沙井文化分布于腾格里沙漠的西部、西南部边缘地带,距今约3000——2500年前后,是一支以畜牧业为主的青铜文化。彩陶均为红彩,纹饰有三角纹、折带纹、菱形纹、网格纹和昂首飞行的鸟纹等。

16/1/16 [段渝] 古蜀王国用金杖标志至高无上的统治权力,这同中原夏、商、周三代用鼎作为最高权力的标志物是全然不同的。

权杖(Scepter)是一种棍形物,是巴别神系中最古老的器物式神显之一。跟生命树作为母神象征不同,作为君权神授的器物表征,它是权力叙事中最坚硬的符号,向民众炫示权力的最高来源,亦是男神及其阳具的坚硬意象。为了表述这种高贵的品质,权杖必须以美石、象牙、犀角或黄金制成,并镶以高贵的宝石。四川广汉一号祭祀坑,出现了世界上最古老的木芯金杖,长142厘米,直径2.3厘米,净重463克(含部分碳化物),以较厚的纯金金箔包卷而成,权杖上端有一段长约46厘米的三组雕饰图案。上两组图案相同:上方对鱼,下方对鸟,鸟颈和鱼首均压有一枝羽箭;最下一组刻有两个笑容可掬的人头,前后对称,头戴五齿博冠、耳悬三角形坠子。这是全球最长的一根金杖,也是东亚地区唯一外观完好的权杖,向人昭示持杖者至高无上的权力身份。

同中原王朝用鼎不用杖相反,古蜀王国正好是用杖不用鼎。在有关古代蜀人史迹的文献材料中,丝毫没有用鼎的片言只字记载。在考古学文化上,商代古蜀文化的器物形制,例如陶器,是以小平底罐、尖底罐、高柄豆、鸟头把勺等为基本组合的,明显地区别以鼎、鬲、甗等三足器为基本组合特征的中原商文化。三星堆遗址中,虽然出有商文化常见的青铜尊、(上面三个田,下面为缶)等物,却绝无鼎出土。并且,即令是商文化的尊、(上面三个田,下面为缶)等青铜器,在三星堆大型青铜器群中,也不占显著地位。这些现象足以表明,无论在古代蜀人的观念还是实际政治生活中,鼎处于无足轻重的地位,绝未把它当作权力与财富的象征。

金杖杖身上端的三组人、鱼、鸟图案说明,金杖既被赋予着人世间的王权,又被赋予着宗教的神权,它本身既是王权,又是神权,是政教合一的象征和标志。

17/6/9 山西省考古研究所經過5年發掘、論證,在襄汾陶寺遺址發現中國最早的宮城,宮城位於陶寺遺址東北部,呈長方形,東西長約470公尺,南北寬約270公尺,面積近13萬平方公尺,由北牆、東牆、南牆、西牆組成。城垣地上部分已不存在,僅剩餘地下基礎部分。南牆西段及西南拐角已被破壞。

陶寺遺址是中國大陸山西省襄汾縣一個新石器時代龍山文化時期、面積至少達56萬平方公尺的考古遺址。距今約4500至4000年。中國社科院考古研究所早在2015年就對外宣布,陶寺遺址是最早的「中國」透過近40年的考古發掘,初步揭示出陶寺遺址是中國史前功能區劃最完備的都城。都城由王宮,外郭城、下層貴族居住區,倉儲區,王族墓地(王陵),觀像祭祀台、工官管理的手工業作坊區、庶民居住區構成,興建與使用時代距今4300至4000年。

******* 中亞 *****************

14/9/24 喀什到北京4572公里,喀什到開羅4178公里,喀什到蘭州3248公里,喀什到德黑蘭2200公里,巴格達到德黑蘭696公里。

14/9/24 ◎伊朗,苏萨,最早居民:公元前4200年,在未被亚述人占领之前,苏萨是埃兰帝国的首都。

◎阿富汗,巴尔赫 ,最早居民:在公元前2500年达到鼎盛时期,在公元前1900年甚至超过波斯帝国。

◎叙利亚,阿勤波,最早居民:公元前4300年 。

14/9/25 Balkh (阿富汗 巴尔赫) sits on an alluvial fan built up by the Balkab river, well suited to irrigation. The region called Bactria in ancient times was renowned for its grapes, oranges, water lilies and later sugar cane, and an excellent breed of camels too; to this day, some of the worlds most luscious melons come from nearby Kunduz.

Most significantly, several natural trade routes intersect at Balkh. From there, caravans could follow the well-watered foot of the mountains westward towards Herat and Iran, or across the Oxus to Samarkand and China . The valley of the Balkab still gives passage to Bamiyan and thence to Kabul; of all the routes across the Hindu Kush, this is the most westerly and the easiest.

14/9/24 [求是理论网] 历史与地理的动力:阿富汗战争解读

在距今七千万年的新生代,地球史上发生了伟大的阿尔卑斯造山运动。印度古陆经过亿万年的漂移,终以高屋建瓴之势向欧亚古陆俯冲而去。在两大古陆的叠压缝合部,隆起了兴都库什山系和巨大而高峻的喜马拉雅山系。在这两个伟大山系的接合部,即现代欧亚大陆的心脏地带(哈·麦金德语),造就了一片范围广大、峰峦叠嶂的山域,地理学上称之为帕米尔山结。这里山口、关隘密布,大小山路纵横交错,沟通着山系间巨大的高原和山间成片的谷地,并成为赖以沟通遥远外部世界的管道。从这里出发,向东翻越帕米尔高原,可进入中国腹地,走向东亚;向北可沿兴都库什山麓顺势进入广袤的中亚,直至丰沃的里海与河间地区;向西经伊朗高原可直取小亚细亚,到达地中海;向南出开伯尔山口,便可直下丰饶的印度河与恒河冲积平原。

迄今为止,帕米尔山结区域发现最早的人类文明痕迹,为距今五千到一万年不等、处于新旧石器交替时期的古文明遗址。在兴都库什山谷中距今六千年的定居村落遗址中,石器、陶器、青铜器的制作水平已经很高,禾麦培育、绵羊和山羊驯养水平也很进步。

在马扎里沙里夫(巴尔赫被毀後附近的新城)和坎大哈的考古发掘表明,在稍晚些的历史时期中,印度巴拉哈文明和美索不达米亚文明对这一地区产生过极为重要的影响。这些影响可能来自迁徙和商旅的历史动机,但阿富汗丰富的青金石和铜矿无疑也是重要的物质文化交通纽带。公元前二千纪中叶,考古学所称的安德罗诺沃文化部落的游牧人,溯阿姆河与锡尔河,穿越兴都库什山,渗入阿富汗和伊朗高原。据推断,这支人氏正是属印欧语系东伊朗语支的塞人的直接祖先。

14/9/25 [杨建华 张盟] 中亚天山、费尔干纳与帕米尔地区的早期铁器时代研究 ——与新疆地区的文化交往

天山七河、费尔干纳与帕米尔地区位于中亚的东部,与新疆接壤,是古代丝绸之路的重要通道,在古代文化交往过程中具有十分重要的意义。

巴尔喀什湖以南到伊塞克湖以北是七河流域,其中的伊犁河位于其北部,它从新疆向西流入巴尔喀什湖。伊塞克湖以南是与我国接壤的天山山脉。

费尔干纳地区位于吉尔吉斯斯坦的南部,天山七河地区的西南。与我国新疆地区的喀什最为接近。

帕米尔地区在费尔干纳地区的东南边,塔吉克斯坦的东部,在阿姆河源头的瓦罕河以南,与我国的帕米尔高原相连。

13/6/15 帕米尔高原占据了东西方精神、物质文明交流的制高点。塔什库尔干自古以来一直东控由帕米尔高原进入新疆塔里木盆地的大通道。早期的中亚斯基泰(塞种)人向西迁徙,塔里木盆地的印欧语系伊朗语族人群的出现,都跟这条大通道有着密切的联系。从亚欧大陆的东部,从东亚往西亚、南亚迁移的西戎、月氏人、匈奴,再往后包括佛教、拜火教、景教的东传;中国内地高僧西行求法,西方旅行家、商旅长途跋涉东来贸易,都曾利用了帕米尔高原这条貌似天堑,实则通衢的古道。

14/9/25 塔吉克人认为帕米尔高原才是“世界屋脊”。这平均海拔高于4000米的山原,几乎就是生存的禁区。当然,这并不意味着这片高原真的就只能成为无人区了。帕米尔在地质学上的后缀本身就是“山结”(帕米尔山结)。亚洲腹地那几条重量级山脉:天山山脉、昆仑山脉、喀喇昆仑山脉、喜马拉雅山脉、兴都库什山脉都被认为是在此聚拢、纠结。

与西昆仑山脉平行的山体叫作“萨雷阔勒岭”。这条山脉几乎就是中国和塔吉克斯坦的行政分割线。从地理结构上说,萨雷阔勒岭的山脊,就是东——西帕米尔高原的地理分割线。这也就是说,中、塔两国各自得到了东、西帕米尔高原。

14/9/25 伊尔克什坦口岸所对应的河流,是喀什噶尔河的另一条上游河流——克孜勒河。从地形结构上看,克孜勒河所切开的,正是塔里木盆地的西北角。克孜勒河谷也可以被视为天山山脉(阿赖山段)与帕米尔高原的地理分割线。在这样一个山脉相接的夹缝中,诞生了一条沿河而生的道路。

14/9/25 西元前138-前128年和西元前119-前115年,張驀曾先後開闢了從中國甘肅、新疆到阿富汗、伊朗等國的道路。絲綢的輸出,大體上就是循張騫通西域(新疆以西、中亞一帶)的道路,再經伊朗、地中海東部直到歐洲。

當時通往西域的大路有南、北兩條:北面一條出玉門關,經交河(吐魯番)、龜茲(庫東)到疏勒(喀什),再西經蔥嶺(帕米爾)到大宛(費爾幹納)等地;南面一條出陽關(敦煌西南),經鄯善(若羌)、於闐(和田)到莎車,再西經蔥嶺南部,到大月氏(阿姆河流域中部)和安息(伊朗),再往西到條支(伊拉克、阿拉伯)至大秦(羅馬)。 漢朝的絲綢多由南路運往西域,再由波斯運到歐洲。

张骞感到震惊的事件,是他在大夏国内发现了产自蜀地的竹杖、布匹。根据当地人的描述,这些物产并非经由天山南北,而是由大夏东南方向的“身毒”(印度的古称)转运过来的。结合蜀地的地理位置,张骞很快得出的结论,就是四川盆地与南亚乃至中亚之间,存在一条不为帝国中央知晓的商路。

(注;帕米爾高原(Pamir),古稱蔥嶺,據《西河舊事》「其山高大,上生蔥」而得名。)

14/9/28 To the south of Uzbekistan in the northern part of ancient Daxia (Bactrian), Academician A.A. Askarov had earlier excavated an ancient settlement. Among the finds in this settlement were 138 tombs. Scraps of silk clothes were found in 25 tombs. They were made approximately between 1, 700 B.C. and 1, 500 B.C.

Where did these silks come from? Were they local products or did they come from elsewhere? After long years studies, Academician A.A. Askarov finally found the solution in the West Gate Tower Museum and Zhouyuan Bronze Museum (Zhouyuan means the Zhou plain at the foot of Mt. Qishan, now Qishan County in Shaanxi Province, northwest China.) It testifies the relationship between China and the Central Asian region in the Bronze Age.

Two dark colored vases with high bases from central Asia are stored separately in two museums of Shaanxi Province. They are entirely identical to the find at the site of that settlement in southern Uzbekistan. According to the research of Chinese experts the two vases made between 1,200 B.C. and 1,100 B.C. are also identical to that vase found at the ancient site of Uzbekistan. "These vases and pieces of silks prove that early before the departure of Zhang Qian, an envoy of the Han Dynasty.

14/9/29 巴克特里亚·马尔吉阿纳文明区(Bactria–Margiana Archaeological Complex),也称作阿克瑟斯文明(Oxus civilization),是中亚地区青铜时代的一个定居型文明,年代为(2300B·C·-1700B·C·),分布范围东至帕米尔,西达土耳其,北到乌兹别克斯坦,南及阿富汗。其中心区域是阿姆河流域。

这个文明体起源于中亚本地的新石器文化,考古学上确认的最早的定居点出现在水源丰富的科佩洛达格山脉北麓。考古发掘显示,该区域在许多阶段融入了近东的文化因素,特别是与伊朗古尔干平原上的文化面貌较为一致。在哲通遗址,发现了八千年前的土坯建筑,居民们种植大麦、小麦,饲养牛羊(这些农牧业技术均引自西南亚)。此时,整个科佩洛达格山脉北麓的新石器遗存被命名为“哲通文化”。

红铜时代,人口有了增长。1946年,瓦迪姆·米哈伊洛维奇·马松在难土库曼斯坦领导的发掘显示,中伊朗的移民带着红铜技术侵入该地区,并且融入到哲通文化中。不过在2010年的发掘中却显示,在新石器时代末期到红铜时代初期,当地的文化面貌发生了剧变。稍后,卡拉特佩和那摩扎特佩兴起,同时,一些稍小的聚落,如达苏里、安诺和耶斯特佩也悄然涌现。这些聚落广泛扩散,东至吉奥克修尔遗址。这时期的考古学遗存被命名为“安诺文化”。在这个时期,整个地区的陶器出现两种不同的风格,东部的陶器纹饰朴素、雕饰不多;而在西部,以安诺文化的彩陶为代表,一种美艳的风格大行其道。

在青铜时代初期,科佩洛达格绿洲和阿尔提恩特佩,考古学家发现了早期城市化的迹象。到了青铜时代中期,阿克瑟斯文明在其基础上破壳而出。1970年代往后,萨瑞阿尼迪在各个遗址上发现了大量被围墙和闸门保护的纪念建筑物。一些青铜工具、宝石首饰和陶器等能够反映文明发展水平的稀有物件也重现世间。

14/9/30 安诺文化(Anau Culture)中亚铜石并用时代彩陶文化。分布于前苏联土库曼加盟共和国南部科佩特山北麓平原。年代为公元前5千年初至前3千年初。安诺文化的陶器为手制的平底钵、碗、罐。彩陶为深褐色的单彩或红、黑色的双彩,绘出三角、菱形、方格、十字、平行线等几何纹及山羊等象生纹。不施彩绘的陶器胎呈灰色或红色,器表常磨光,间或施划纹。屡见红陶人像和动物塑像,人物塑像多为女性,推测系丰收女神。居民属欧罗巴人种地中海类型。关于该文化的起源,一说源于伊朗高原,一说系在哲通文化基础上吸收伊朗高原的文化因素而形成。在其发展过程中,曾与阿富汗、伊朗、美索不达米亚等地发生密切的文化联系。

14/9/30 哈拉夫文化Halaf culture 西亚铜石并用时代文化。主要分布于伊拉克、叙利亚北部和土耳其东南部的山区。最初发现于叙利亚北部哈布尔河河畔的哈拉夫土丘,故名。这一文化约形成于公元前第6千年末,晚于哈苏纳文化,约在前4400~ 前4300年为欧贝德文化所取代。哈拉夫文化以其优美的彩陶为特征。在古代美索不达米亚地区的陶器中,哈拉夫文化的彩陶是最优秀的。其特点是器璧薄,表面涂有奶油色或浅黄色的泥釉,饰以黑色、白色和橘红色的彩色图案。图案大多为几何形,但也有表现鸟、人和其他动物的画面。由于经过高温焙烧,陶器具有近于瓷器的表面特征。器形有平底钵、盘、碗、壶、带流器等。 该文化的村落多建在河边,主要遗址有阿尔帕契亚、耶里姆、高拉、哈拉夫等。装饰品发达,各遗址均出有石制的牛头小雕像,双斧形、鸟形、牙形及小动物的垂饰。这一文化已出现铜器,主要为铜针、饰物之类。

19/10/17 “又见红山”精品文物展在辽宁省博物馆开展,是世界范围内首次集中展示红山文化出土精品文物,第一次汇集了辽宁、内蒙古、黑龙江等省区历年重要考古发现成果,展现了红山文化的完整脉络和独特内涵,揭示了红山文化在中华文明进程中的重要作用。

本次展览分为序厅和四个单元,四个单元依次为生产与生活、祭祀与崇拜、以玉为葬、红山之路四个单元。展览展出石器、陶器、玉器等文物展品246件,其中辽宁省博物馆、辽宁省文物考古研究院148件,外借展品98件(包含赤峰学院种子标本)。

(.:這是哪裡出土的?這個臉型很明顯不是"蒙古種"的臉。鷹勾鼻,像希臘人。)

******* 新疆 *****************

14/9/21 2005年3月发现昆岗古墓群,位于新疆阿拉尔市塔里木古河道的神秘古墓群落,因阿拉尔古称“昆岗”,这片古墓群由此命名为“昆岗古墓”。初步发现为上下三层六个系列,分别为4600年、4300年、3800年、2600年、1200年和900余年。在该墓地简易展示馆内,展示着一架2.3米以上的高大尸骨墓地出土,尸首头发金黄、颧骨高耸、脸庞狭长、腿骨粗壮,整体呈现欧罗巴人种特征,昆岗“巨人”喜欢吃生肉,他们竖着生长的牙齿嚼起肉来,甚是方便。 昆岗“巨人”生活在距今3800年至4000年前。墓葬群中完整的头骨不少,一些连接着头皮的头发金灿灿的。墓葬区、生活区及其附近地域已陆续发现石器、木器、陶器、铜器、铁器、料珠、毡帽、毡靴、丝绸、“∞”字形毛线绳。兽骨、鱼骨、木炭比比皆是,同时还发现了埋藏地底的果树种子、枝叶,不明种类的动物皮毛与粪便。当地的炼铜与炼铁遗址面积庞大,碎陶片、铜渣、铁渣遍地都是,由此可见,昆岗居民的文明程度颇高。。与相距700公里左右的小河墓地(学术界定位3800年—4000年)很是类似又略有差异,年代还应该更早。

这里可能是古代羌人的遗址。羌人的特性就是身材高大。上古青海和塔里木盆地都是羌人的游牧地。塔里木区域内有若羌县、阿羌乡等。

(.:羌人不是白種人,而4000年前阿拉爾市(近阿克蘇市)是吐火羅人地盤,不是羌人。Q:樓蘭人的身高為何?新疆且末古城一個木乃伊身高至少有190至200釐米,與北歐人相似。所以都很高。)

14/9/24 [10/4/16]吉林大学对新疆塔里木盆地 小河5号墓地干尸的DNA研究表明,东西方人早在距今约4000年或更早就已经发生血缘融合。新疆小河墓地的木乃伊是混血,他们同时拥有着欧洲和西伯利亚的遗传标记。该片墓地由167座墓组成,共分上下五层,其中保存有大量木乃伊、动物残骸、植物遗存和随葬品。其主人大多死于3500年-4000年前,是目前发现的最古老、保存最好的墓地。

这些人中的绝大部分同时具备亚洲人群和西欧人群的DNA特征,其中的亚洲人群主要来自于我国北方和贝加尔湖地区,西欧人群的成分主要来源于欧洲。新疆的古人类群体属于东西方人群混合体。这表明,早在4000年前尚无文字记载的时候,东西方人就已经开始进行往来、混居,并且有血缘互动了。混合最初发生地可能是在南西伯利亚的某一个地区,向西运动的亚洲人与向东运动的欧洲人相遇,并与他们发生了通婚。

14/9/24 [14/3/3]新疆3600年前干尸残留世界最古老屑状奶酪,此次发现的奶酪,其来源于馆藏的小河墓地出土干尸“小河公主”。出土时,“小河公主”脸上和脖子等处糊着一层东西,当时没做研究,这次研究发现为世人揭示了这层东西的真相。

小河墓地位于罗布泊地区孔雀河下游河谷南约60公里的罗布沙漠中,东距楼兰古城遗址175公里。

14/9/24 [14/6/4] 吐鲁番地区洋海古墓内发现的两条裤子,可能是迄今为止发现的历史最为悠久的裤子,这两条裤子借助于碳年代测定法,并经过中德考古专家研究证实,确定裤子的年代是距今3300年前。这两条裤子的人可能是牧民,也可能是士兵。除了裤子外,墓葬内还发现一条马鞭、一个木制马嚼子、一把战斧,以及一把弓。

14/9/25 楼兰考古,最终,考古队认定,发现的这片古墓是距今3800年到4000年的青铜文明时期的古罗布淖尔人墓葬。除楼兰女尸外,考古人员在古墓中还发现了盛储着少量麦粒的草篓、骨质的首饰和木制生活器具。3800年前的古罗布淖尔人以种植小麦为主食,狩猎和钓鱼是经济生活的补充,石器和骨制品是他们赖以生存的劳动工具。

14/9/28 新疆哈密出土过远古绿松石的史实,认为哈密可能是“河西甸子”的产地。綠松石是由水和銅、鋁磷酸鹽礦物形成。

尼沙普爾綠松石:產地位於伊朗阿里米塞爾山上的尼沙普爾地區。西奈綠松石:產地位於西奈半島,是世界上最古老的綠松石產地。

在古波斯的歷史中,綠松石被認為是具有神秘色彩的避邪之物,被做成護身符。曾在多處古波斯墓葬中發現綠松石飾物。

在古中國,位於河南鄭州大河村仰韶文化(距今6500-4400年)的遺址中,出土了2件綠松石制的28cm長的魚形飾物。中国甘肃永靖大河庄出土有距今3800年前的绿松石20枚。

在中國藏族文化中,藏民認為綠松石是神之化身,也標誌著權力和地位,從而成為最為時尚的神聖飾品。綠松石被用於裝飾第一個藏王的王冠,也被當作神壇的供品。

14/9/29 [栾秉璈] 新疆哈密戈壁滩黑山岭绿松石,产在一个古老矿山,只是在20世纪70至80年代才被新疆地质工作者发现。2001年8月,笔者对该矿山进行了实地考察。含矿岩层与湖北一样。矿化带东西分布长达2.5公里,宽5~40米。在整个矿化带上古采坑有10多处。其中有一采坑深达10米左右。山岗上发现古代开采绿松石的圆顶小屋。并在山南坡发现古代采矿人居住的遗址以及灰色陶片及打击石器等,最早采矿当在新石器时代。该矿区临近甘肃,地属河西或河西走廊。《禹贡》载“雍州之璆琳琅玕”当指此地区的绿松石,盖因雍州之璆琳琅玕亦即绿松石或绿松石珠。笔者在1989年《中国宝石和玉石》书中已指出,古时的河西甸子不应指伊朗气里马尼(今克尔曼)所产,而是指中国河西地区(哈密黑山岭)所产。

早在20世纪初,日本人八木壮三郎在《满州归迹志》中说:满州(东北)所见有绿松石及其余美石,从老铁山郭家屯之贝冢出者尤多,当自山东及中国内地输入者云。凡此皆出中国古代者,惟来源尚未详。章鸿钊在《石雅》中指出:“欲详出土物之来源,当比较波斯甸子与襄阳甸子或其余各地所产,以化学分析之所得为断,不当仅以记载所详之先后为衡,今犹未能及此。”故此,章氏认为“然窃疑古之绿松石当出西土,盖如璆琳琅玕诸宝石自昔旨由西而东渐者也。”

14/10/2 1979年,由德國、波基斯坦和法國等國學者組成的一之考古調查隊沿中巴公路一線進行了考古調查。在這古道上經考古調查發現的岩畫語言刻可以大體分為四期:最早的一期為公元前5000年至前1000年,這個時期的岩畫內容都是非佛教的。而在公元前1000年的岩畫中,出現有西伊蘭人和賽人的岩科。

<魏書。西域傳>、<北使。西域傳>及<通典>卷192載,余闐國之民皆云:「自高昌以西,諸國人等深目高鼻,惟此一國,貌不甚胡,頗類華夏。」其實應為類似漢人的西藏人混合的結果。最初來到于闐的民族,當是一支從于闐以南的南山山脈北麓、隨處逐水草至達塔里木盆地南邊綠洲的羌系民族,定居於此,再混合以後從興都庫什山區東遷來的Arya種的Galca人所形成的種族。

14/10/2 早在六七千年以前,古喀什噶尔绿洲就已进入了以较大型磨制石器为主要特征的新石器时代,这已为考古学的发现所证实。

1956年,一个农民在喀什市北塔希毛拉修公路时,发现了一件尖底灰陶小罐,与抑韶文化遗址出土的陶罐外形虽略有不同,但小口、厚唇;细颈、尖底等特征都极近似。60年代初,在喀什市东北28公里处的汗诺依古城遗址中,又出土两件红陶制成的纺轮,一件较大,状如小饼;另一较小而高,形似小桃,两件的中心部位都有安装纺锤的小孔。经鉴定,也同样是新石器时代的遗物。

喀什新石器时代文物的大批发现,是1972年7月间。当时,在喀什市西南50多公里的乌帕尔乡一带,考古工作者连续发掘了阿克塔拉、温古洛克、库鲁克塔拉、德袄洛克四处新石器时代遗址。这四处遗址地域毗连,分布于帕米尔高原东北麓群山环抱的山前地带。所发现的石器工具形体较大,基本上都是磨制。其中绝大多数,是喀什的原始人所使用的石刀和石镰,制作十分精致。石刀为无孔半月形,石镰都是弧背四刃,这与河南殷墟所发掘出来的石镰形状极相似。其他还出土了许多石斧、石杵、磨盘、石纺轮、石球等物。

遗址中也发现了不少陶器,坯质都是夹沙陶土,看起来都是手工捏制的,烧坯时火候也不太高。陶器中可以看出罐、钵、盆、瓮、杯等器形。大多陶器在口部的边沿上,都有一圈小洞孔或小突钉,可以看作是原始的艺术装饰。 在上述的四处遗址中,还发现了几件红铜制品,说明遗址文化年代的下限进入了金石并用的阶段。

14/10/2 [13/8/13] 社科院考古研究所新疆考古隊在帕米爾高原上的新疆塔什庫爾干縣,已確認找到距今約2500年前的拜火教遺址。

14/10/6 新疆天山南麓绿洲很早就有土坯筑墙构成的原始城堡,比如焉不拉克、哈拉和卓、新塔拉等遗址。这些原始城堡是新疆绿洲城郭国家的初级阶段。绿洲城郭国家真正兴起的原因是早期铁器时代的山地游牧社会的发展和分化。一部分山地游牧社会渐渐从山前地带向绿洲渗透并定居下来,吸收了上一阶段畜牧-农耕文化的成果。由于这些游牧人群具有更大的活动范围,能获得更多远方的资源,并接受了东西方城市文明的成果。

14/10/6 新疆早铁器时代铁器考古发现概述

古代近东的土耳其北部,小亚帕夫拉戈尼亚(Paphlagonia)是铁器的起源地,因为这里出土铁匕首的“阿拉卡遗址文化共分四层,出土铁匕首的是在第Ⅲ层,整个文化是属于早期青铜文化Ⅱ期,与小亚西部的特洛耶(Troy)Ⅱ期同时代。这个阿拉卡Ⅲ层文化既没有美索不达米亚,也没受到爱琴文化的强烈影响,而是当地土生土长的的土著文化。虽然该遗址王墓中发现的头颅是短型的,跟当地的长头颅不同,可能是外来的,但也不是在公元前2300年以后才进入此地的赫梯人创造的。可见,铁器并不是赫梯人最早发明的,而是原始的小亚土著人民创造的”。时间大约在公元前二千纪中叶。后来,这里不仅成为亚述帝国在喀纳斯(Kane)的殖民地的供应金属的地区,赫梯帝国也从这里崛起。

铁器在新疆的普遍发现,是在公元前8世纪以后。但新疆普遍发现铁器的年代,并不等于冶铁术在新疆出现的年代。新疆地区发现的矿冶遗址主要集中在今阿克苏地区的库车县和拜城县,即古龟兹国地域范围之内。冶铁术是在炼铜技术的基础上发展起来的,所以说,一个地方在冶铁术诞生之前,必然有成熟的炼铜技术。故铜器的普遍使用在该地区应早于铁器的使用。

14/10/26 已故俄国人类学家阿列克谢夫(V.P.Alekseev)院士认为,从远古直到中世纪早期,在新疆一直是欧罗巴人种占优势,其后,蒙古利亚人种东北从蒙古,东南从甘肃进入新疆;即使蒙古利亚人种来到新疆后,在欧蒙混合的特征中,仍是欧罗巴型占优势。韩康信先生则认为,至少在公元前的几个世纪以前,西方人种从不同方向向新疆地区的推进比东部蒙古人种由东向西的活动更为活跃,其数量和规模也更大一些;而蒙古利亚人种成分规模更大的向西发展,可能较晚,大概不会早于秦汉时代。

关于新疆古代居民的变迁情况,我们可以作这样的推测:五六千年前生活在那里的是说Burushaski语的族群(现今尚有说这种语言的民族居于Hunza,其语言与周边任何语言都没有亲缘关系);约四千多年前,印欧语各族逐渐迁入,首先进入者可能说吐火罗语,其时尚无说原始突厥语的族群渗人。但随着印欧语族群向东发展,他们与阿尔泰语言各族发生了接触。至于说突厥语的维吾尔族人,他们肤色较白,鼻梁较高,眼眶较深,发色和肤色较浅,具有一些白种人的特征,但从遗传特征分析,仍属蒙古人种,只是其中融合了一部分白种人的血缘。维吾尔族的祖先可能是生活在贝加尔湖一带及巴尔喀什湖至额尔齐斯河之间的突厥语游牧部族,在其迁徙和发展过程中,融合了新疆南部、北部的印欧语族群,吸收了蒙古、汉、藏等民族的成分,逐步形成今天的维吾尔族。

(注: Burushaski is a language isolate spoken in northern Gilgit–Baltistan, Pakistan. As of 2000, Burushaski was spoken by some 87,000 Burusho people in the Hunza–Nagar District, as well as northern Gilgit District and the Yasin and Ishkoman valleys of northern Ghizer District. Their native region is located in northern Gilgit–Baltistan and borders Afghanistans Pamir corridor to the north. Burushaski is also spoken by about 300 people in Srinagar in Jammu and Kashmir.)

14/10/26 汉代的祁连山指新疆天山东麓,大月氏王廷就在 “天山”脚下的巴里坤草原。 在新疆发现的各种考古学文化中,以洋海墓地为代表苏贝希就是大月氏。巴里坤东黑沟遗址至少存在两种时代前后衔接的文化:早期为大月氏,晚匈奴或受匈奴文化强烈影响的小月氏。

在冒頓單於時代,匈奴數度擊敗月氏,月氏部落開始西遷,離開河西走廊。前162年,老上單於再度擊敗月氏,佔領河西走廊。月氏部落大舉西遷,擊敗大夏,建立王庭,稱大月氏。而留在原居地的部眾,稱小月氏。小月氏與當地羌族融合,附屬於匈奴右賢王之下。河西走廊成為休屠王與渾邪王的領土。東漢時,河西走廊一帶的居民,被稱為盧水胡。主要由小月氏組成。此外,湟中也有一支小月氏部落,稱湟中月氏胡;在張掖的小部落,稱義從胡。

14/11/28 20世纪初,沿达玛沟水系从南到北先后发现了佛教遗址群,出土大量的珍贵佛教文物,大多被外国探险家盗掘,而流散海外。达玛沟区域出土的诸多文物中有相当数量的和田文、佉卢文、汉文文书。研究表明除汉文外的都是印欧语系伊朗语族的古代语言,

根据语言学的材料和研究结果,和田地区的早期居民主要是操印欧语系伊朗语族东伊朗语支语言的塞种人,以及来自东国的中原人以及一些其他部族人群。这一时期的钱币——汉法两体钱,正面铸有汉文,背面铸有佉卢文书写的印度俗语,便是证明。

17/8/22 新疆温泉县呼斯塔遗址是目前在西天山发现和发掘的规模最大、级别相对较高、拥有聚落围墙和大型石构建筑群落以及南北哨所等军事防御体系的青铜时代典型聚落遗存。

呼斯塔遗址是距今3600年之前的一处史前聚落遗存,由瞭望与防御性建筑遗迹、遗址建筑主体、山顶居址和墓地等部分组成,整体分布面积达12平方公里。自2016年正式发掘以来,遗址区陆续出土了人骨、陶器、青铜兵器、石质磨盘磨棒等遗物百余件。

****** 西 藏 ******************

4/10/3 象雄(Zhang Zhung),意為“大鵬鳥之地”,古象雄王国是古代横跨中亚地区及青藏高原之大国,历史上曾称它为羌同、羊同;古象雄是有着几千年悠久历史的辉煌而灿烂的远古文明 。象雄的都城在文献记载中为穹隆银城,在阿里地区象泉河流域。它地域遼闊,土地最廣時曾幾乎包括了今天的大部分藏區和青海、四川的一部分及西部的喀什米爾和拉達克。按藏史記載,象雄分上中下三區,象雄本上即今天的阿裏地區所轄全境。

象雄古國建立於公元前1500年到西元元年之間的鐵器時代,於645年亡於吐蕃王朝。

象雄是苯教的發源地,有著獨特的象雄文。根據產生於象雄地區「苯教」的傳說,世界原初是一個巨大的卵,其蛋殼變成白色的神山,蛋白化成大海,蛋黃則變成十八個中型的卵,再從其中誕生各種動物。照西藏佛教故事裡面的傳說,該族來自於阿爾泰山、西藏岡仁波齊峰和天山相鄰地區最原始的六個氏族。

有些研究苯教的外国学者认为,流行于俄罗斯西伯利亚、我国东北的满族、赫哲族等地区的“萨满教”就来源于苯教。如从今日在西藏境内出土的骨器、石器、较精致的陶器;阿里、藏南、藏东、甘青等地发现的以狩猎为主要内容的崖画、石刻,已发现三十多个点;两千多座古墓以及其他金石用具中所表现出的原始社会时期拙朴、神奇的自然崇拜、神灵崇拜、生灵崇拜、祖先崇拜、图腾崇拜、图符崇拜意识等看来,联系到阴山、贺兰山乃至更东北方向的大鲜卑山地区的崖画、岩画、石刻等等的发现,兼及古羌种,也即黄种人在中亚、南亚次大陆地区活动的文字记载。

(.:怎麼反過來了。)

蘇毗是西藏高原較為古老的羌系民族之一,曾長期受象雄統治。約在西元前4世紀,蘇毗作為西藏高原早期諸部中的一支,始出現於歷史舞臺。 蘇毗最初活動于今天的青海玉樹及川西北一帶,後逐漸向幾曲河(拉薩河)流域發展。至西元6世紀,蘇毗成為雅魯藏布江北岸以今彭波地區為統治中心,北接於闐、東北與多彌(現青海通天河一帶的部落)為鄰、西至天竺、東與吐蕃接壤的部落聯盟。

14/10/3 Pollen and tree ring analysis indicates the Chang Tang plateau was a much more livable environment until becoming drier and colder starting around 1500 BC. One theory is that the civilization established itself on the plateau when conditions were less harsh, then managed to persist against gradually worsening climatic conditions until finally expiring around 1000 AD (the area is now used only by nomads). This timeframe also corresponds to the rise of the Tibetan kingdoms in the southern valleys which may also have contributed to the decline of the plateau culture.

The Changtang is a high altitude plateau in western and northern Tibet extending into southeastern Ladakh, with vast highlands and giant lakes. From Eastern Ladakh Changtang stretches approximately 1600 km east into Tibet, as far as the state of Qinghai.

(.:所以公元前2000年開始的乾燥氣候開始肆虐,這不只改變了河西走廊、塔里木盆地的地理環境,還改變了青藏高原的羌塘地區。這就回答了古羌人為何如此強大,也否決之前個人的古代戰略高地的想法,青藏高原太寒冷不適人居,實際上,青藏高原羌塘地區當時水草肥美,是可居的地方。5000年前當時的氣候狀況是與現在不同的,所以地上景觀完全不同。由於錯誤的認知,矇蔽了雙眼及腦袋。想到希特勒派人到西藏尋根,當時聽到時覺得好笑,現在回想起來,真讓人百感交集。)

14/10/4 阿伊努人(Ainu) 日本原住民,或譯愛努人,19世紀中期英國人類學家認為他們是歐羅巴人種的後代,是從北方的西伯利亞經過庫頁島而到達日本的。惟最近的去氧核糖核酸測試沒有顯示出任何與現代高加索歐洲人的遺傳相似(他們有與藏族、安達曼羣島原住民相似基因)。

14/10/4 1966年科学工作者在聂拉木县亚里发现的石器更精致,它们的距今7000 — 10000年前原始社会后期的人类使用的,同时发现的其他动物和植物化石表明,当时这里的环境温暖,杜鹃、柳树成林,适于人类生存。然而目前这里已经上升到4300米,周围一片高寒景象。从发现的化石证明,在3160年前,羊卓雍湖一带还生长着大量的松树、栎树和棹树,而不象现在这样高寒、荒凉。

所有科学事实证明,喜马拉雅山从一片汪洋横空出世以后,一直在不断地上升,然而成为今天的世界屋脊却是在最近一至二万年地壳运动的结果。科学家认为这里的上升速度是一亿年以来为0.04厘米/年,五十万年以来为0.2厘米/年,十万年以来为1—1.5厘米/年,7000年以来达到4—7厘米/年。

(.:所以,從7000年前到現在,西藏高原升高了 5cm * 7000 = 350m。)

14/10/6 甲骨文关于“羌”和“羌方”的记载中,从活动情况看,商代羌之疆域广大,大致据有今甘肃省大部和陕西西部、山西南部及河南西北一带,是商王朝“四邦方”之一。著名族群有“北羌”、“马羌”等。其经济生活仍以畜牧业为主。后羌人加入周武王推翻商王朝的联军。

商周时已遍布今陕西、 甘肃、青海、新疆南部和四川西部一带,部分入中原定居。氐羌族广布于我国西北、西南地区。因此,汉晋史籍又常称之“西羌”。西羌族群甚多,史载“凡百五十种”。今新疆则有西夜、蒲犁、依赖、无雷、葱芘、白马、黄牛、阿色等。

14/10/7 苯教是西藏古老的原始宗教,是藏族遠古時期的主體文化。直到8世紀中葉,吐蕃王朝大力“扶佛抑苯”,苯教的統治地位才逐漸喪失。苯教相信萬物有靈,所崇拜的物件包括天、地、日、月、星宿、雷電、冰雹、山川、草木、禽獸等自然物。苯教可以說是泛靈信仰在西藏的地方形式。

苯教經典中有這樣一則創世神話,有位名叫南喀東丹卻松的國王,擁有“五種本原物質”,法師赤傑曲巴把它們收集起來,分別形成了風、火、水和山,法師又從五種本原物質中製造出兩個卵,由卵中最終形成了世界。苯教的活動主要通過巫師來進行,巫師在社會上很有威望和地位。左右國政的巫師按慣例均由大貴族的子弟世襲擔任。

有人說:大理是早期信奉本土的古苯教,后来改为佛教,西夏也早期是古苯教,后改为信仰佛教的,蒙古信仰佛教从西夏哪里开始的,其实通常说的萨满教是古苯教的一个支派。

14/10/8 苏美尔语既非印欧亦非闪米特。bengtson(2008)论文非常倾向于汉藏语与苏美尔语具有较强的亲缘关系。另外,苏美尔语的第一人称与汉藏语完全一样,也是Na(表示我或我的,有时会用Nae表示我的),这是最有力的证据。

(.: 為何蘇美爾人要自稱黑頭人(黑頭髮的人)?難道其他族都不是黑髮?)

14/10/8 [青衣侠 14/5/22 ]中东的考古动不动就一万年。原因就在青藏高原的冰原作用。青藏高原在印度板块的挤压下,喜马拉雅山逐步形成。在青藏高原没那么高,喜马拉雅山还阻挡不了印度洋的暖湿气流进入欧亚大陆腹地的时候,大气洋流在青藏高原积累了厚重的冰原。这影响到地球表面的质量分布,也影响到水气分布。

青藏高原的冰原通过信风把湿润的气流输送到中东地区,中东地区就不是沙漠,而是宜农宜牧之地。同时,青藏高原的冰原让北极不是现在的地方,而在西伯利亚。如此一来,中东地区的纬度应该相当于今天北京的纬度。所以,但智人走出非洲的时候,他们走向的不是沙漠,而是森林。因此,中东极为存古。

(.: 所以,不只影響到山北、山南,還影響到中東,還有北極。不是過度開發?)

14/10/15 与汉语语言关系最近的藏语,其语法却非常复杂,类似阿尔泰语的一些语法。

14/10/18 距西藏昌都县以南约12公里处,卡若村沿澜沧江西岸而落。卡若遗址属于新石器时代聚落遗址,距今有4000—5000年的历史,是考古界公认的西藏三大原始文化遗址之一(分别为昌都卡若遗址、拉萨曲贡文化遗址、藏北细石器文化遗址)。共发现房屋遗址31座,道路3条,石墙3段,圆石台2座,石围圈2座,灰坑20处,水沟1条,遗址面积约3.8万平方米,其中有1200左右平方米为核心区域。遗址出土文物多达3万余件,包括石器、玉器、骨器和陶器等,其中,卡若遗址出土的双体陶罐,已成为自治区博物馆的镇馆之宝。此外,还有部分粟米、动物骨骼等。大量出土的文物证明早在四五千年前,卡若遗址文化就与黄河上游的甘肃、青海地区的古文化以及云南境内的元谟文化有着千丝万缕的联系。

14/10/18 [14/7/5] 英國諾丁漢大學教授布魯克菲爾德(John Brookfield)稱,一項針對藏族的最新研究發現,藏人的遺傳基因來自古老的民族「丹尼索瓦」人(Denisovans)。

在西伯利亞的丹尼索瓦發現5萬年前的類人類化石,後來就把這批人稱為丹尼索瓦人。研究人員想要了解為何藏人能夠在4,000公尺低氧的環境生活,該氧氣濃度只有平地的一半左右。他們發現了EPAS1基因,它讓人體能更佳處理氧氣,這段基因不但藏人有,喜馬拉雅山區的謝爾巴人與蒙古人等許多高山民族也有。

So, it seemed that, in this case of local adaptation is the result of acquiring a gene from a pre-existing human group – the Denisovans. Among them, it had presumably been carrying out the role of low-oxygen adaptation for hundreds of thousands of years. This gene then spread in the one modern human group whose environment necessitated it.

A few Han Chinese—perhaps 1% to 2%—still carry the Denisovan version of the EPAS1 gene today because the interbreeding took place when the ancestors of Tibetans and Chinese were still part of one group some 40,000 years ago. But the gene was later lost in most Chinese, or the Han Chinese may have acquired it more recently from interbreeding with Tibetans.

14/10/19 [11/2/28] On the Origin of Tibetans and Their Genetic Basis in Adapting High-Altitude Environments

Our population genetic structure analyses suggested that Tibetans share the common ancestors with East Asian populations, but not Central/South Asian populations who settled on the western and southern side of Himalayas. Our finding is consistent with the results of a previous study which suggested gene-flow inhibition caused by the Himalayas . We also showed that the closest relatives of the Tibetans are the Yi people, who live in the Hengduan Mountains and were originally formed through fusion with natives along their migration routes into the mountains . The Tibetan and Yi languages belong to the Tibeto-Bruman language group and their ancestries can be traced back to an ancient tribe, the Di-Qiang(氐羌) . Both Tibetans and Yi are found in the same clade in the phylogenic tree, having emerged from ancient EA populations.

The migration routes of the Chinese population as a single group have been outlined based on Y chromosome haplotype distributions. After the ancestors of Sino-Tibetans reached the upper and middle Yellow River basin, they divided into two subgroups: Proto-Tibeto-Burman and Proto-Chinese . These two subgroups were similar to the two ancestral components of EA populations at K = 2 . The ancestral component which was dominant in Tibetan and Yi arose from the Proto-Tibeto-Burman subgroup, which marched on to south-west China and later, through one of its branches, became the ancestor of modern Tibetans. Proto-Tibeto-Burmans also spread over the Hengduan Mountains where the Yi have lived for hundreds of generations . Taking the optimal living condition and the easiest migration route into account, we favor the single-route hypothesis; it is more likely that their migration into the Tibetan Plateau through the Hengduan Mountain valleys occurred after Tibetan ancestors separated from the other Proto-Tibeto-Burman groups and diverged to form the modern Tibetan population.

14/10/28 [14/6/13]活躍於整個北極範圍、可在零下50℃冰原上生活的北極狐,竟也曾出沒於大陸青藏高原。科學院古脊椎動物與古人類研究所客座研究員王曉鳴的研究團隊歷經15年的野外科考,最終透過化石證明:北極狐500萬年前起源於青藏高原。過去,一般學者認為現生的北極圈哺乳動物起源於廣袤的全北區(即北回歸線以北的北半球大部分地區)。直至2011年,青藏高原科研團隊在美國《科學》期刊發表了來自西藏370萬年前世界上最原始的披毛犀研究成果,並提出了更新世冰期部分大哺乳動物可能起源於青藏高原地區的『走出西藏』假說。王曉鳴等研究人員記述了來自札達盆地上新世500萬至300萬年前沉積中、以邱鑄鼎先生名字命名的一犬科新種:邱氏狐 。這種邱氏狐的下裂齒與現生北極狐同樣有發育的切割功能,和其他雜食性更高的現生狐狸種類不同。另外,邱氏狐的體型較北極狐大,通過降低表面積與體積的比率來減少熱量的流失,更適應於寒冷氣候。邱氏狐的發現表明,青藏高原的化石群不僅包含披毛犀、岩羊、氂牛、藏羚羊以及雪豹的親緣種,還有距喜馬拉雅2000多公里以外的北極圈動物的代表——北極狐的早期類型。這一發現證明:青藏高原的隆起不但對於全球氣候有著重大影響,高原上的古動物群也和現生動物的全球地理分布有著密不可分的關係。

14/11/11 兰州大学主持的青藏高原考古发掘青海湖南岸的151遗址。发现存在两个古人类活动时段,分别为距今1.5万年前后和距今8500年前后。

考古学研究显示,在距今2万年前后的末次盛冰期青藏高原腹地已有人类活动,而有可靠年代支持的证据来自青藏高原东北部(主要是青海湖盆地),距今1.5万年前后狩猎采集人群季节性生活在青海湖盆地;距今8000年之后人类活动强度增大,在青海湖盆地开始出现中心营地,并且其活动范围到达海拔4000米以上地区。文物普查结果则显示,新石器时代人群大规模定居到青藏高原是在仰韶晚期之后,可能会更晚。现代人群的遗传学研究也显示在距今2万年之前青藏高原可能已有人类活动,而人类大规模向青藏高原扩散则出现在距今6000年之后。

14/11/18 作为中国四大盆地之一的柴达木盆地,给人的印象是一望无际的戈壁和荒凉,但是考古发掘却发现,在一千多年前,这里也曾遍布柏木,是一个温暖湿润的地方。都兰县在蒙古语里是“温暖”的意思。从1982年起至今,青海省文物考古研究所在这里累计发掘墓葬近百座,但除了数量众多的丝织品,考古学家最为惊叹的还是吐谷浑人用于修建墓葬的大量柏木。但吐谷浑人墓葬中的柏木,最粗的直径达50厘米,最细的也有碗口大小。一般的小型墓葬要用去二三十根柏木,稍大一点的则要上百根。这些柏木应该都是就地取材,如今的柴达木盆地,仍有不少叫柏树林、柏树山的地方,都兰县作为吐谷浑王国的都城,这里在当时应当是一个水草丰美的地方。

14/12/1 [兰州大学研究团队] 古人类大规模向青藏高原扩散发生于距今3600年之后,以大麦为主的麦作农业为当时的人类提供了长期的食物来源。研究团队还首次提出了人类向青藏高原扩散的“三步走”模式:距今5200年前,旧石器人群在青藏高原低强度季节性游猎;距今5200年前至3600年前,粟黍农业人群在青藏高原东北部海拔2500米以下河谷地区大规模永久定居;距今3600年以后,农牧混合经济人群向高海拔地区大规模扩张。过去一般认为,温暖适宜的气候条件是促使史前人类永久定居青藏高原的最主要因素,但史前人类恰恰是在全球气候变冷的背景下才向青藏高原高海拔地区大规模扩张的,农业技术革新发挥了最为关键的作用。

14/12/14 云南纳西族东巴文化与西藏苯教文化是同一或同源文化,苯教曾在一定历史时期对东巴教产生过深远影响。 公元680年至794年,吐蕃在今丽江塔城设神川都督府,这一期间吐蕃直接统治纳西族。东巴文化大约形成于公元7世纪下半叶或8世纪初,当时南诏塔城一带成为苯教从吐蕃退却、站稳脚跟的理想之地。苯教文化在这里得到保护和发扬。从东巴教和苯教的世界观、崇拜对象、宗教观念、宗教活动形式等看,它们的宗教形态十分相似,当是同源异流的原始宗教形式。

纳西族东巴教巫师一般叫东巴,在其象形文字中写作人的坐形,头戴佛冠,这个字被读作“本”或“苯波”,其实这就是藏语“苯波(巫师或祭司)”。东巴教祖师与苯教祖师其实源于一人,这可能与西藏佛苯之争中苯教的失势有关。当时大批苯教徒向东逃亡至纳西族地区,这些苯教徒无疑在苯教影响东巴教的过程中起到重要的作用。此外,无论是创世说、人类起源说,还是信奉的鬼神,二者都具有相似性。巴桑罗布说,如苯教和东巴教都认为天地人间都是由气变来的,人类祖先是由蛋变来的。藏族有“猕猴变人”说,纳西族也有类似说法。正与邪、神与鬼、光明与黑暗的二元世界结构观念,是苯教与东巴教教义体系的基石。苯教举行的宗教仪式都是从二重性这一角度出发的。在东巴教中也始终贯穿了一种善与恶、神与魔、斗争与协调的精神。苯教和东巴教除了祖师相同、特征和形式相同、主要法器相同外,有些鬼神崇拜和鬼神名号也相同。苯教和东巴教都信仰和崇敬龙神。苯教的主要经典之一《黑白花十万龙经》把世界分为天、地、水三部分,分别由年神、地神和龙神主宰。东巴教中也有相同的说法和崇拜。

************************

14/9/24 [海空天空 14/4/17] 汉族DNA研究

古亚洲人分为两种,一种是矮黑人(D-YAP),他们和非洲黑人(尼格罗人)拥有一个共同的祖先,另一种是棕种人(C-M130)。纯种的矮黑人是印度的安达曼人,东南亚的维达人等,而纯种的棕种人如今已不存在,但他们是蒙古人,女真人,澳大利亚土著等民族的直系祖先。矮黑人,棕种人先后从亚洲南部北上东亚后,肤色变浅。矮黑人中最进化的一支是日本的阿伊努人(虾夷人),它们是纹绳人的后裔,也是大和民族的重要底子。另外,西藏人中也拥有大量的矮黑人父系成分。

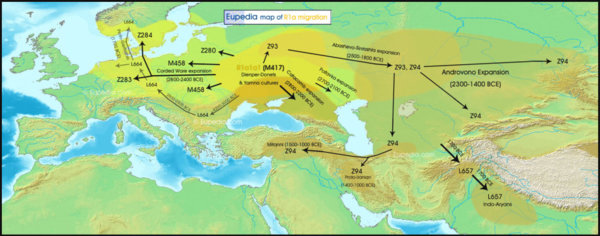

第二次出非洲的人群被称为中东部落(F-M89),其中的一支演化为欧亚部落(K-M9),其余进化成地中海-高加索人种,属于暗白人种。欧亚部落的原始人种属于未分离的黄白人种,又演化成好几支。其中一支形成东亚部落(NO-M214),被称为黄种人(又称华夏-芬兰人种),另有一支形成中亚部落(P*),属于早期的白种人。东亚部落的黄种人又分离为两支,一支是芬兰人,部分北亚人的直系祖先(N-M231),另一支则形成中国人,东南亚人的直系祖先(O-M175)。在M175的基础上,东亚地区的黄种人演化为华夏,东夷,百越,苗瑶,百濮,南岛等一系列民族。而中亚部落也分化为两支,一支是印第安人和他们的北亚祖先(Q-P36),一支是主流欧洲人和印度雅利安人的祖先(R-M207)。其中进入欧洲的白种人是后来的日耳曼人,斯拉夫人,波罗的人,克尔特人的主要祖先(当然这些民族还有少部分其他来源)。

东亚大陆情况是:最先来到东亚洲大陆的是YAP和M130,其后第三批走出非洲大陆的M9旗下的M175几路大军先后进入东亚大陆,M175下M119夷越集团最先到中国南部和东部,紧接着是M175旗下的M122下的东进苗蛮集团,这两大集团驱逐了YAP和M130,使得中国大陆基本不存在YAP和M130,大部分被驱赶到北部(蒙古,朝鲜,日本),南部和西藏,但在大陆一些少数民族土家族、彝族、瑶族基因仍然保留了YAP的基因。最后到达中原的就是M122大旗下M117华夏集团,此后的历史就与中国上古传说完全吻合,华夏集团炎黄部落打败了夷越集团的蚩尤部落以及苗蛮集团,奠定汉族的基础。这就是DNA分析的华夏上古迁移状况。

汉族父系完全没有D-YAP和C-M130是真正的东亚黄种人。汉族人无论是南方汉人还是北方汉人,Y染色体中都没有D-YAP,C-M130这两种基因。汉族自古以来的强烈的宗族文化也是导致汉族血统纯正的重要因素。汉人是最重视宗亲文化的民族,远远早于其它民族,就建立起了自己世系脉络。

北方民族蒙古人、突厥人、满族人、朝鲜人和日本人都有D-YAP和M130。蒙古人DNA 与汉人差别很大,是北方部分汉族与北方各游牧民族的杂交民族,学术上是属于矮黑人种(D-YAP)与棕色人种(C-M130)。在人类主干的18个Y染色体类型中,日本人Y染色体结构是:O-M175 54.2%(黄种人基因)D-YAP 34.7%(小矮黑人)C-M130 8.5%(小矮棕人),日本人黄种基因确是在东亚国家中是最低的。

(.:這也說明了台灣的歷史及原住民的來源,最早是矮黑人來到了台灣,之後,夷人來了,再來,就是苗人,到苗人時,矮黑人就殺光了,之後來的是白種人、漢人。所以,基本上,台灣的歷史發展,是與中原一致的。)

14/9/22 [地學演繹 09/11/28 莫如波] 第二批到達東北亞的是C3,大約在2~2.5萬年前,他們並到達俄羅斯遠東,在1.4萬年前就過白令海峽成為北美首批居民。第三批到達北亞西部的是印歐R、Q,大約在1.5萬年前出現於中亞-西北新疆一帶,Q3在1.2萬年前到達了美洲,成為印第安土著。第四批到達北亞中部的是N,大約在1.2萬年前到達黃河上游河套地區及內蒙一帶,並進入蒙古高原及西伯利亞。第五批到達北亞的是O系,大約在1萬年前O2b、O1、O3先後到達東北,O3到達河套地區大約是在8千年前。後四批居民是北亞民族的絕對源頭。

在各大族群擴張前,東北亞主要是C3及O3,局部有O2b,他們是南通古斯族群肅順(=>女真=>滿族)及東胡(=>鮮卑=>契丹)等的早期核心。北亞中部主要是N3及N2,西部主要是R1與N3,他門市突厥祖先的核心。北亞南部主要是O3、N*與N1,可能是北方戎狄的單背體,並可能是漢族低頻N*、N1的源頭之一。北亞北部主要是Q3與N3。

C3c大約誕生於4千年前,進入到青銅時代,以C3*+C3c的為主體的人群在貝加爾湖及蒙古一帶崛起,並創造了石板墓文化,後來形成匈奴,其向東擴張使部分鮮卑役屬於匈奴, 向西擴張讓N3、N2融合到匈奴之中, 向南擴張併吞了北亞南部的戎狄,並形成南匈奴,部分南匈奴後來漢化。C3*+C3c是匈奴的主體與核心,是鮮卑語突厥的混融部分,也是後來蒙古族的主要源頭。

原始突厥勢力可能來自中亞的R1,但早期的崛起則在貝加爾湖西面的丁零,主體是N3與N2,其擴張過程同樣融合了原匈奴、鮮卑的C3c、C3*等。

漢族的形成,意味著7000年前河西走廊出史族群中一位帶突變O3e-M134的男人所生的帶O3e-M117的後代占相當比例。

14/9/22 [13/7/13] 紅山文化古族~ 牛河梁古人為N基因型,高頻見於今歐亞大陸北方族群,俄羅斯留里克王朝皇族為此類型。當前兩位N部落成員,

简狄,传说中商始祖契(火神阏伯)之母,一作简易、简逷,因是有娀氏(在今山西永济西)女,又称娀简。相传她偶出行浴,吞鳦卵而生契。“鳦”,是“燕”的古写,即玄鸟。商族为东夷分支,所以玄鸟生商,当由夷族鸟图腾推衍而来。

(.:原來燕國國名就來自鳥。商始祖契=>契丹。)

参考《河南二里头遗址夏代人群的分子考古学研究,夏代二里头古DNA结果有些出乎意料,其母系血统表现为很强的北方特征,与东部蒙古族最为接近,其次为北方汉族。安阳二里头夏代组(7)与青海孙家寨汉代(6,西羌)相对聚类,似支持夏人与“禹兴于西羌”的史料记载。

14/9/25 [09/2/4] 《新历史》:白种人缔造中华上古文明?

夏族、夏朝,中国的第一个文明是由白种人创造的。更准确地说,“大夏”是古代人们对中国夏代夏人旧居故地的一种统称。一种流传广泛的说法是:“中华民族”是华族与夏族通婚融合而成。但历史上其实并没有华族,华、夏两个字是一个意思,因发音差异逐渐分化成两个字,也就是说,中国的夏朝,其实就是吐火罗人——印欧人的一支创立的,而“夏”是汉语中的叫法。

当时,夏人从西而来,当地人因居于夏人之东,被称为东夷。史书上记载了夏代的许多政变和族群斗争,其实讲的都是夏人和东夷的斗争。夏、夷两族群的斗争旷日持久,夏人历太康、仲康、相、少康、杼五世才压服了东夷,然而东夷集团的新生代商族十分厉害,夏的末代王桀保不住祖先基业,败于商族的领袖成汤。夏的统治崩溃后,亡国的白种人——夏人被迫逃离“中国”(当时指黄河流域),向西返回羌戎故地,这些人就是后世史书经常提到的大夏、月氏二族。

东夷人与夏人的斗争,并没有因为商朝的建立而结束。后来崛起于陕西一带的周人其实是狄人的一支,他们长期臣服于商人,忍辱负重,蓄积国力,后来联合庸、蜀、羌、髳、微、卢、彭、濮等西戎八族征讨商人,决战牧野,最终击败了商王子受辛,即封神演义中的商纣王。 这轮夏夷之争,前后千余年,最后还是夏人胜了。因为周人这个民族本来起源于白种印欧人的大夏诸部落。虽然周人未必是建立夏朝那支印欧人的嫡系后代,但他们的祖先可追溯到印欧种的大夏部落之一。

我们知道当代中国人基本属于黄种人,而且秦陵出土兵俑的五官体型与今天的黄种人基本相同,那为什么夏人和周人却是白种人呢?其实是因为远古的印欧人习惯于将征服制度化,并驯化当地人。统治者与被治者阶级分明,而且军队未必与统治者是一族。

(.:這沒解釋漢人哪裡來的 及 漢人與夏周人的關係。)

十九世纪末,新疆塔里木盆地发现大量婆罗米字母书写的吐火罗语文献,吐火罗语是一种已消亡的原始印欧语,操此种语言之民族自然是原始印欧人。 印欧语系按地理分东西两语支,差异鲜明。吐火罗语处于东支分布区,却属西方Satem语支。这情形可以解释为吐火罗人很早之前在欧洲某地脱离了西方语族,独自进入新疆,与西方语族所有交通被后来进入中亚、印度的东支雅利安人遮断。

反过来亦可解释为印欧语西支起源地本在新疆,后来“凡征伐者自东往”,其他西支民族如赫梯人、拉丁人、凯尔特人、希腊人等均陆续西徙,惟吐火罗人留居故地,直至匈奴时代。美威斯康星大学教授纳兰扬(A.K.Narain)一九九0年提出,不但西支,甚至整个印欧语族都是在中国西部形成,因为月氏人远古就居于黄河以西及西域。

历史上并没有华族。华、夏二字字义皆训“采画”,声纽、韵部全同,实一音异写作两字。《尧典》传、《汉书·安帝纪》注皆云:“夏,华夏也”。《汉书·地理志》颜师古注:“夏,中国。”这是吐火罗人的一支(即夏后氏统率的诸夏部落军事联盟)迢迢徙来中原后,离境几百年,得大发展,对先王先祖拓殖疆域的追认。吐火罗—有夏民族进入中原,头一件大事便是与盘踞当地的先驻民族作战。极富侵略性的印欧游牧部落“逐水草而居”的大迁徙发生得很早,是改变甚而创造历史的巨大力量。

公元前5000年近东新石器文化的瓦解普遍与之相关。甘布塔丝(MarijaGumbutas)将堆冢竖穴墓的印欧游牧文化称作“库尔干人”,并谓其对欧亚定居农耕文化有三次冲击浪潮:第一次在前4300~4200年,第二次在前3400~3200年年,第三次在前3000~2800年。史前一直徘徊于草原荒漠的“边缘孤立种群”库尔干人驱乘马车和牛车、挥舞战斧、柳叶剑、狼牙棒、戟戈等青铜武器席卷欧亚腹地,杀宰嬴弱的土著男子,掠妇幼为奴,烧毁不设防的市镇,在险隘处筑早石头要塞以守其坐寇之成。从此富饶宁谧的母系新石器时代俱往矣,孔武喋血的父权制青铜时代取而代之。

汤武以降,商人视氐、羌为仇雠,发数千之旅伐羌的武功甲骨文中不胜枚举。又将羌族战俘杀用为牲,一次多达数百人。《易·既济》爻辞有“高宗伐鬼方,三年克之”。高宗即武丁,是商代“修政行德”之先王。无论羌抑或鬼方,指的都是印欧吐火罗诸夏部落。《史记·六国年表》明载:“禹兴于西羌”,《后汉书·戴良传》:“大禹出西羌”。西羌即西戎,羌是自称,戎是被称。《左传·襄公十四年》羌戎氏子驹支云:“我诸戎是四岳之裔胄也”。而《国语·周语下》载共工从孙四岳佐伯禹治水,皇天嘉之,赐禹姓姒,氏曰有夏,“祚四岳国,命以侯伯,赐姓曰姜,氏曰有吕”。“共工”与“鲧”是同音异写,缓读共工,急读若鲧(《古史辩》第七册),鲧是禹之父,那么姜吕与姒夏就是侄与叔的亲族关系。羌即戎,而戎即狄(参静安先生《鬼方昆夷玁狁考》,戎、狄本一族之二称。戎者兵也,狄者,远也、大也)。《左传》凡狄女称“隗”氏,是狄人隗姓。隗当作鬼。溯其始本,羌、戎、狄、鬼方原系一个大部族的分异,可无疑义。这大部族就是未分化时的原始印欧游牧民集团,即甘布塔丝所谓“库尔干人”,吐火罗诸夏出于其中。

羌戎故地,一般以为只括陕、甘、青境,其实尚包有新疆。《汉书·西域传》有“婼羌国”,在新疆东部,与且末诸胡国接壤。《后汉书·西羌传》:“西羌之本,出自三苗,姜姓之别也…滨于赐支,至于河首,绵地千里……南接蜀汉徼外蛮夷,西北鄯善、车师诸国。”鄯善即楼兰国,位于塔克拉玛干沙漠罗布泊西岸,1900年斯文赫定发现其遗址。

一直处于游牧状态的印欧蛮族,汉籍谓之“ 羌”谓之“戎”,在西域建立城邦国家的,如乌孙、小宛,谓之“胡”,而进入中原建立城邦国家的,则谓之“华夏”。顾颉刚《九州之戎与戎禹》已谓,申、吕、齐、许与姜戎同为四岳裔胄,申吕诸国是先进中国之戎,姜戎则停滞于戎的原始状态。“由其入居中国之先后,遂有华戎之判别”,“夫戎与华本出一家,以其握有中原之政权与否,乃析分为二”。

夷商集团与吐火罗诸夏的斗争不因夏桀败亡而结束。丰岐间崛起的周人是从姬姓白狄中分化出来的,长期臣服于“大邦殷”。

(.:此說不能說是百分之百對,但指出了一個重點、一個方向,新疆是了解中國夏商遠古歷史的重要關鍵,是中國考古的重心,甚至是世界史的重心。)

14/9/26 有人說:黄帝部落与炎帝部落均为游牧于现在中国西北部的游牧民族,操原始的汉语但无文字,他们本身就是雅利安人种的一个分支,在4700年前,他们先后迁徙到中国的中原及黄河-长江流域地区,两族爆发战争,黄帝族获胜,两族合并为华夏族,华夏族又同以蚩尤为首的土著黄种人(他们更早来到该地区,经隧人,伏曦-女娲,神农时代,由狩猎部落转化为农耕部落,在蚩尤时代,他们已经进入了青铜器阶段,人口远多于华夏族,操通古斯-百越语系),因为华夏族本身就是雅利安人的分支,到周朝时,华夏族与土著黄种人开始了民族大融合,产生了一个大民族--早期的汉族。

14/9/27 有人說:研究漢字至少20年的Richard Sears的網頁中,「夏」這個字在殷商時代就像隻蟲,而到了周、先秦之際,看起來就像有「面」、有「手」、有「衣」的人,甚至說文解字的篆體成了一個「右衽」的人。甲骨文的「夏」,怎麼樣也很難跟後面的金文、篆書連結在一起。在Richard Sears的網頁中,找不到「桀」和「禹」對應的甲骨文。

(注:Uncle Hanzi (汉字叔叔),Chinese Etymology)

中國東周春秋戰國時有華夏、與「披髮左衽」夷狄之別,又有商湯革命推翻夏桀之說。前面是齊國管仲「尊王攘夷」,而後面則是孟軻最愛津津樂道的。

(.:如果知道周滅商之後,商的反抗勢力主要是山東一帶,周派周公、姜子牙去整治,就能瞭解管仲所提「尊王攘夷」的背景。)

(注:孟子(公元前372年-289年),远祖是鲁国贵族孟孙氏,名轲,邹(今山东邹县)人。)

14/9/27 夏在甲骨文的描述是“蝉”,就是表示夏天,有永生、循环、延续、复活的意思。

可以说蝉鸣是夏天的一种表征,从夏至的“蝉始鸣”到立秋的“寒蝉鸣”,阵阵蝉鸣几乎伴着我们过完了一年中热浪氤的夏。它无疑是夏日“随响曲”中的主唱。

蝉产卵于树,卵化蛹,蛹入土数年,蜕壳化为蝉,延绵不息,夏天叫的欢,秋天死光,下个夏天居然又出来了,古人以为蝉是不死的,只需要蜕几下壳,就返老还童,商代青铜器常见蝉纹,死人了往嘴里放玉蝉,希望死人蜕几层皮又能活过来,说明了蝉的神圣意味。

14/9/27 大禹联合了所有部族治理水患,其中跟随其左右的,是一个来自东方民族的首领--契,这位“契”也是商族的祖先。《史记·殷本纪》记载,商契的母亲简狄在郊外,因吞玄鸟之卵怀孕而生下商契。这就成为后人所谓玄鸟是商祖先这一传说的根据。《诗经·商颂·玄鸟》中说“天命玄鸟,降而生商,这个玄鸟就是燕子被神话后的一种黑色神鸟,而后神话为凤凰。

而“商”这个字,在甲骨文中,就是描述了,在一个祭台上摆放了凤凰神像,来祭拜的情景,商字上部就是凤头神像,下部是一个祭台,中间的口子,可能是一个火盆,或者某种器皿,也可能指的是一个人张口在那吟唱。 这样,商族,就是指的是自称玄鸟后代,并加以崇拜的一群人。

周族祖先--弃是天生的农业专家,极其擅长种植,被聘为尧帝的农官,舜帝称他为后稷,农神的意思,长期担任农业主管。后--母系氏族生育了全族儿女的女性,称为后,意思是权威领袖,也可以指代男性。稷--小麦,远古主要食物,后来统称农作物,农业。 合起来就是农业领袖。田地前面站个人吟唱的描述,造出了“周”字。这个以农业立国的民族自称为--周族。

14/9/27 埃及的文字象一幅幅画,更偏重于”像”,而甲骨文的文字相对于埃及文字更加抽象,更偏重于”意” .这可能跟记载方式有关,甲骨文是刻在龟甲兽骨上的,如果用”画”会大大增加工作量.古埃及法老王时期远远比中国夏王朝要早.

拱玉書, 顏海英, 葛英编著《苏美尔、埃及及中国古文字比较研究》。

14/9/27 [gyx2k] 周人王室是吐火罗贵族

周朝享国约800年,为中国历史上最长的朝代,从公元前1046年到公元前256年,共传30代37王。周部落原先生活于渭河流域,其始祖为姬弃,周部落兴盛于周文王姬昌作首领的时候,他的统治使周部落势力强盛,周的发展,使商纣感到威胁,于是将姬昌囚禁于羑里(今河南安阳)七年。周文王死后,他的儿子姬发继位,称周武王,姬发以吕尚为师,积极作灭商的准备。公元前1046年左右,武王在盟津召集八百诸侯会师盟誓伐纣,然后出师潼关,挥师东向,次年在牧野大败商朝的军队,杀死商纣王,从而建立了中国历史上最长的周朝。

虽然传统观念上,周人是华夏族的正宗,但是近来一些考古和历史研究,却对周人的族源有所疑问。

一、周人的雕像、服饰之谜 在现今挖掘的一些周墓中,特别是早期的西周墓,经常发现一些具有白种人特征的头像和壁画。这与商墓中典型黄种人特征的青铜人面像明显不同。 1976年甘肃灵台白草坡西周墓出土—青铜戟上的人头像具有明显的白种人特征。 1975年挖掘的北京昌平白浮西周早期墓葬中,出土的青铜人面像亦有明显的印欧人特征。 1980年秋,陕西扶风西周宫殿遗址中,发掘出两件西周蚌雕人头像,高鼻深目,头戴坚硬高帽,与居住在中亚地区“塞种”人像完全一致,无论是服饰还是外貌都与现在的中国人大相径庭。其中一个头顶上还刻有一个十字,这个符号来源于公元前5500年前的西亚哈拉夫文化。 山西出土周代男女人形陶范,穿矩领袍服,齐膝花衣戴平顶帽,腰间系一丝绦,打个连环扣,带头还缀两个小绒球,河南也发现这种装束大同小异的人形。这些服饰的特点已经非常接近现在中亚一些民族的服装,而与华夏族传统的服饰差别甚大。事实上中国先秦时期出土的民族服装,非常有限,特别在北方地区更是如此,最接近后来汉服的古代服饰样式,基本都是在南方的楚墓中出土的。周人到底穿什么样的衣服,戴什么样的帽子,长什么样子,到现在还是一个谜!