電影《縮小人生》Downsizing 算哪一種電影呢?

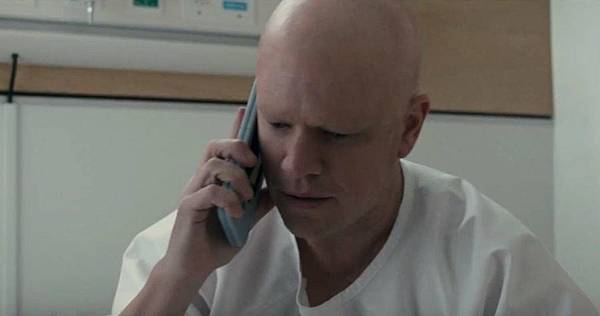

男主角保羅薩夫拉內克(麥特戴蒙 飾)在奧瑪哈冷凍牛排公司當職能治療師,

個性老實、忠厚、親切、本分,會記得外帶晚餐給家人吃,和母親同住時照顧媽媽,和老婆同住時照顧老婆。

中產階級、年約40、沒有孩子,不久前才剛剛把學貸付清。

很像公務員,奉公守法,一成不變,要不是為了滿足老婆想住大房子的夢想,他會是那種單純過一生還感謝主的大男生。

電影《縮小人生》裡的科幻不太科幻,愛情比重不大,災難不算災難,搞笑不夠搞笑,諷刺...喔! 超級諷刺的! 可惜,諷刺不能算是電影的類型。

「享樂園」像推銷房地產、海島度假、迪斯奈樂園套裝行程、海外移民投資計畫那樣把「縮小」手術和配套的移民房宅賣給了保羅和奧黛莉夫婦, 一直到保羅完成「縮小」手術醒來的上半部分, 電影還很正常, 講的是「縮小人生」的事, 我看的好期待喔, 想知道「縮小人生」〝以後〞的事, 不管是好事壞事我都想就「縮小」這個議題繼續看下去。

沒想到, 電影的下半部和「縮小」沒有太大關係, 「享樂園」和原來的世界裡一樣嘛 : 離婚、獨居、工作、 縱慾、 狂歡...同一套。

所以, 看到一半時有點兒無聊, 正在想這下子好像整形失敗了... 看導演要怎麼收場時...

這時跑出一隻越裔大黑馬 : 玉蘭 !!!

真的!! 越南難民人道主義民運人士陳玉蘭這個角色是《縮小人生》的大黑馬!!

她好搞笑,把保羅耍的智商降低,原來保羅是媽寶:不是要人伺候的那種媽寶,是愛聽指令沒有主見的那種媽寶。

不管合不合理,陳玉蘭激起我看完電影的慾望。

不過, 自從陳玉蘭出現, 劇情和「縮小人生」就更沒有關係了。

《縮小人生》算哪一種電影呢? 好啦!還是歸類在科幻喜劇片,風格幽默諷刺又勸世。

寓意良好,可惜劇情收尾的很奇怪。

我看了有共鳴,但是是共鳴哪一個?我糊塗了。

是變小比較好?比較不好?

留在享樂園比較好?還是比較不好?

如果《縮小人生》不好,那地心生活有沒有比較好?

如果當初知足於當下,是比較好? 還是比較不好?

麥特戴蒙的光頭造型讓我想起1993 年的科幻喜劇片《尖頭外星族》Coneheads。

搬家、移民、遷徙、探索外太空,都是為了要找到更好的生存環境。

我想起 2011年由伍迪·艾倫編導的電影《午夜巴黎》Midnight in Paris,

人類最美好的時代是那一個時代?

我想起一個奸詐的問題 :如果你能回到過去?你要回到幾歲的時候?

為什麼這個問題奸詐? 因為這個問題沒辦法比較!

太陽風暴來了是逃比較好還是不逃比較好?這個問題也沒辦法比較!因為那其實是活與死的比較啊!

唉!我扯遠了...我說嘛,我糊塗了。這電影怎麼這樣演啊?

最後,電影把一個〝生存〞問題簡化成一個〝人性〞的問題:你愛誰?依賴誰?愛聽誰的指令?你就留在有那個人的世界裡。

一位職能治療師變成客服專員,最後變成... 公益人士。

而我,想想自己也曾有過對人世不滿,很想改當神仙、高靈、阿凡達、移民到火星上,我身材高大,也對「縮小」手術有興趣,就不敢批評電影《縮小人生》令我失望的地方了。 也許電影是想勸我們不要吃在嘴裡看著別人碗裡,你就好好的活在你所存在的空間裡,和你所愛的人待在一塊就好了。想想這個社會,還有更底層、更不幸的人,他們只要是一個剩便當就很滿足了,然後住在非常破爛的環境裡,缺乏醫療照顧,看看別人想想自己,知足吧!

這電影寓意良好,收尾奇怪,就技術上來說,我覺得把兩個電影弄在一個電影裡了。

「縮小」手術的創辦人跑去建立地心世界以躲過地球毀滅的厄運?

那應該是第二個電影。

而且,自從保羅和陳玉蘭去了挪威,整部電影就不好笑了。

不過我很確定這部電影要是推出在1990年代會比較獲好評。

劇中的陳玉蘭,本名Hong Chau,父母皆是越南人,1979年生於泰國難民營,後來由教會安排美國紐奧爾良的越南家庭資助他們來美,Hong Chau大學時在波士頓唸電影。在 2010-2013 美劇《劫後餘生》Treme 嶄露頭角。

限會員,要發表迴響,請先登入