台北故宮"大觀"展:范寬<谿山行旅圖>

2007/02/05 20:15

瀏覽7,420

迴響1

推薦6

引用0

台北故宮推出”大觀”展覽,顧名思義,是一個大展,有很多可觀的東西。

另外,”大觀”也是宋朝徽宗的年號,他在政治上一無可取,是個昏君;但在藝術造詣上,或說推動藝術上,大概稱得上千古一人。

”大觀”展中,最受矚目的國寶,應該是北宋畫家范寬的<谿山行旅圖>了。這件真跡,也是故宮博物院的鎮館之寶。

要看到<谿山行旅圖>並不容易,大約三年才能看到一次。這次”大觀”展,這幅畫前面擠滿了觀者,但是,他們在看什麼呢?

許多人都不太清楚,畢竟面對一幅千年前的作品,沒什麼顏色,實在不容易欣賞。

或許,先抛棄所有成見,就是”純粹”欣賞吧!

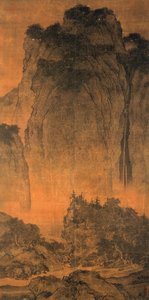

你會發現,這是一張很”大”的畫,它的高度有206公分高,所以,氣勢當然大。

再來,范寬的畫面主體,就是一座大山,占了畫幅的三分之二,飽滿,有力,雄強,馬上會感動觀賞者。站在畫面,會有泰山壓頂之勢。

畫面下方,可以看到有流水淙淙;有一條山路,上面有人,趕著一隊驢子,顯然是生意人。這樣的內容,說明了<谿山行旅圖>的主題。

如果再看一下這幾個部分,可以瞭解中國畫家的”透視方法”,<谿山行旅圖>用的是多點透視,也就是說,范寬在這幅畫,其實觀看的角度有好幾個,但是范寬卻都將它們融在一起。

三分之二的那座主山,范寬是站在”由下往上”看的角度畫的,所以令人覺得崇高;

中間的谿流,范寬是站在”由前往後”看的角度畫的,所以令人覺得真實;

最下方有一塊大石頭,范寬是站在”由上往下”看的角度畫的,所以令人覺得俯觀一切,充滿自信。

三個視點,同時出現在同一個畫面,這是西洋的畫家,沒法想像的事。

再瞭解一下范寬的”筆法”,專門術語叫”皴”,是中國畫家用來表現明暗的繪畫方法。每個畫家的皴法都不相同,范寬用的,叫”雨點皴”,就是以毛筆的正中央,一點一點畫上去,就像雨點紛落的感覺。這種方法難度很高,沒有極大的耐心,甚至體力,都畫不出來。

<谿山行旅圖>正是用這麼雄偉的構圖,強勁的雨點皴完成的,在北宋,這樣的好畫並不多見。因此,歷代的人都說范寬是中國最偉大的畫家之一。

可惜,范寬的畫,因為年代久遠,都已經不見了,目前就只剩下<谿山行旅圖>是唯一真跡,因此是國之重寶。

千年來,所有人都知道<谿山行旅圖>是范寬畫的,可是,這幅畫上面並沒有范寬的”簽名”,怎麼證明它真的范寬所畫?

在北宋,畫家已經會在畫上簽名,但他們會簽在畫的角落,例如樹叢,或是石頭中,不會影響到畫面。因此,范寬應該也會在<谿山行旅圖>上簽名。

只是簽得很小,一千年來,沒有人找到。一直到幾十年前,才被故宮博物院的副院長:李霖燦先生找到,在畫面的右下方。

今天,觀賞者來到<谿山行旅圖>前,都在找簽名。

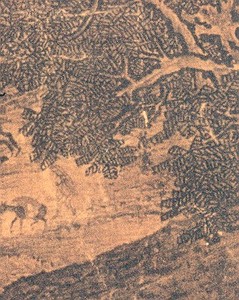

簽名太小了,不易找到。可以先找到那隊驢子,驢子後方有一個人,人的後方,有一叢樹。簽名,就在樹叢中。

樹叢中,有一塊小白點,這是因為年代久遠而脫落,那個小白點下,就有兩個字”范寬”,證明這的確是范寬的唯一真跡!

找到簽名,令人雀躍。但很多人找到簽名後就離開了,有點可惜。應 該再綜觀一下整幅<谿山行旅圖>透露出來的雄偉震撼,那麼,你一定可以體會:這的確是一幅很好的畫。也會珍惜,它就在台北的故宮中,是我們的驕傲。

還剩兩天,趕快去看吧!二月七日晚上就收起來了!下次要再看到,可能是三年後了。