當天氣進入到秋冬轉換之際,氣溫一下熱一下冷,最常聽到一聲💥”碰”💥,磁磚因為熱脹冷縮不是翹起就是爆開,也就是俗稱的”彭共”。

昂睦在這邊提醒大家若發現磁磚有裂縫時,可先敲敲看磁磚表面,若只有一兩塊隆起破裂,進行修復即可,千萬不要這片地板或是牆壁爆光光才後悔莫及🤦♀️🤦

一般來說家中地磚隆有四大原因:

1、地磚縫隙尺寸處理不當,磚與磚之間的縫隙太小,就容易引發磁磚層的拱起現象。

2、裝潢的時候,師傅鋪貼磁磚若整平方式偷工減料,也會造成磁磚翹起現象。

3、另外就是在貼地板磁磚時,最初鋪設的水泥地面的品質較差,磁磚的水泥與原來的地面結合度不佳,地磚隆起的問題也是很常見。

4、當氣溫變化劇烈變化時,最容易導致磁磚爆裂,無論任何品牌或是材質的磁磚都會受到熱脹冷縮影響,遇到太大的溫差變化,爆裂的情況時有耳聞。

昂睦提醒各位,若磁磚爆裂面積沒有很大的話,要趕緊找施工團隊敲破切開,否則底下的空氣產生推擠效應,一些不夠牢固的磁磚就會一直被擠壓出來,到時磁磚就像跳舞一樣🤸♀🤸,一塊塊隆起,到時修補會非常不容易喔。

要怎麼處理磁磚彭共?

昂睦處理的方式通常有兩種,一種是打掉重鋪,另一種則是局部修復,說明如下:

(一)地板磁磚打掉重鋪

當家裡遇到大面積的磁磚爆裂、隆起,也就是整個地面結構已經被破壞,如果單單只要局部修復,全部重新鋪設雖然會比較花時間、費用高一些

但是打掉重鋪,才能確保每一個地方都可以獲得較好的施工水準,這是一個比較安全的作法。

如果選擇全部打掉重做,這麼浩大的工程建議昂睦多年來的經驗豐富,可視家庭需求與我們討論是要改用木紋地板或是一樣鋪設磁磚。

(二)局部修復磁磚

若發現家中磁磚只有輕微裂縫時,可先觀察地板表面,如果只有三到四塊隆起破裂,那麼趕緊進行局部修復即可,否則等到整片澎共,再請地板修繕來處理,那絕對非常劃不來。

昂睦所提供的磁磚修補技術有五大特點👍:

尤其灌注修補工法與傳統泥作工法最大不同在於灌注修補工法不需要敲除磁磚,另外除了方便針頭注射,必須切開磁磚的切割聲外,幾乎沒有噪音跟灰塵

通常只要一兩天時間就能完工,民眾不必搬家拆裝潢,施作費用也最經濟實惠

而且灌注工法最大特點就是不會有水泥,所以施工的時候,不會讓家裡灰塵滿天飛舞,不需要二次清潔

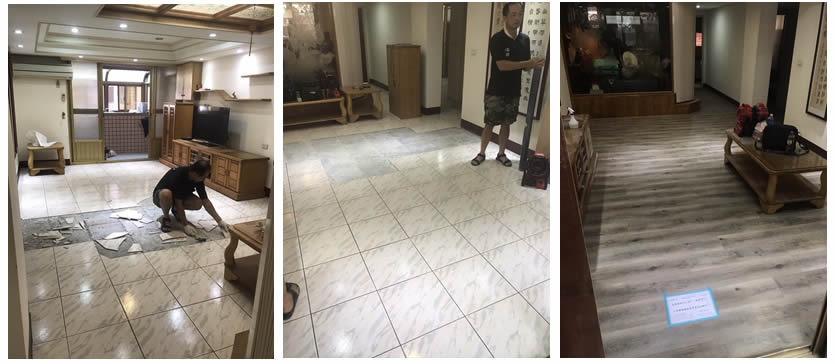

我們的施作案例

局部施工

地板重鋪

臺灣氣候溫差大,有時也有地震,磁磚膨脹爆裂問題時有耳聞,所以平時要觀察磁磚是否有隆起或輕微裂縫的現象,建議就要及早處理與補強

當您有遇到這樣的問題,歡迎加入我們的LINE或是臉書,拍照給昂睦專業施工團隊,讓我們搞定您家中磁磚爆裂的問題喔💪

連絡電話:03-667-0518

公司地址:300新竹市東區東大路二段8號

| FJ1548RGRFG165VRGR |

地磚使用的時間久了,經常會出現各種問題,那麼地磚爆裂拱起的原因是什麼呢? 新竹貼地板瓷磚收費

一、地磚爆裂拱起的原因是什麼呢

1、自爆,地磚鋪設的時間久了也會出現自曝,因為室內溫度變化導致瓷磚受到牆體的壓力,時間久了就會自爆。 苗栗磁磚工程修繕推薦

2、熱脹冷縮,這種情況經常發生在夏季,不同材料的伸縮係數不一樣,牆體的主要材料為鋼筋混凝土,與它比起來瓷磚的伸縮性數要小很多,那麼當溫度變化時,瓷磚幾乎沒有變化,即溫度下降時牆體就會收縮,而瓷磚收縮的很慢,這就會使瓷磚被牆體擠爆。

3、粘合劑品質差,一般鋪貼瓷磚都會拿水泥砂漿為粘貼劑,將水泥與砂漿依照1比1的比例配比,假如配比不恰當,則無法達到需要的粘度,苗栗壁磚隆起爆裂翻修推薦此外砂子的含土量太高或品質不達標,也會導致粘貼不牢固,從而出現瓷磚空鼓、脫落的情況。

二、瓷磚鋪貼的注意點是什麼呢 桃園瓷磚膨拱收費

1、選購瓷磚時要確保外層包裝上面的各種標識齊全,像是型號、顏色、尺寸等等。

2、同一平面施工的瓷磚型號與尺寸必須統一,否則就會影響到整體的美觀。 苗栗牆壁磁磚隆起翻修推薦

3、鋪貼瓷磚以前需確保牆面平整穩固,因此需對牆面做處理,像是找平、噴水、除雜等等。 苗栗地磚空心隆起修補推薦

4、鋪貼的時候必須做好各個步驟的檢查與複查,假如是大面積的施工領域,需將它分成幾個小湯圓來檢驗,正常是每50平米當做一個檢查單位。

桃園瓷磚膨拱翻新費用小編總結:以上就是地磚爆裂拱起的原因,從上述文章我們可以看出,導致它爆裂拱起的原因主要有三個具體是哪一種?

只要依據自家的實際情況來判斷。我們在處理這種問題時,需依據它的緣由來選擇恰當的方法,這樣才能夠在達到修理目的的同時避免很多麻煩,希望能夠幫到大家。 新竹浴室整修磁磚翻新推薦

沒有不努力的天才 文/丁俊暉 我第一次接觸臺球,是因為我爸爸。當時我們家樓下有個小賣鋪,店里面有兩張北方的那種黑八球臺,一開始看大人們玩,我不知道這是個什么東西,看不懂規則,我就知道把那球打進去,就挺好玩的。后來我也想上去試試,但是我肯定不會跟他們玩,我就到邊上那張壞的臺桌那里,用一半兒,拿一桿往那兒一捅。 后來有一次,我幫父親打了一盤球,最后我竟贏了他的朋友。然后,父親的朋友就說,這小孩對球的感覺特別好,希望我爸能夠讓我去學習一下,去練一下,看看怎么樣。緊接著我爸就把我帶到那種正規的俱樂部,我那時候就直接接觸上了斯諾克。后來為什么去廣東,因為國內所有打得最好的選手,基本上都會去廣東那邊參加比賽。在那邊練球,氛圍是最好的。 當時,我就到了東莞。我們一家人住在一張床上,三個人都是側著身睡覺的,每天吃飯都是按每個人兩塊錢的標準來做的。那時,我并不覺得這是一種苦,每天能夠給我一張桌子,給我一根桿、一副球,我就是很快樂的。 剛去廣東的時候,我還讀書,但是由于參加比賽,學校里落了很多課,我媽經常幫我去請假。當時那個老師經常跟我媽說:“你兒子整天不來上課,不如直接退學算了。”我就跟父親說:“我不想上學了,我想把自己所有的精力都投入到臺球這個事業上來。”他也沒說話,過了一會兒,他問我:“你確定要選擇這條路走下去?”我說:“是的。”然后他什么也沒說。 第二天早上,父親就把我拉起來,直接拉到球房里,開始了我的修行之旅。他對我更加嚴格了,盯著我打每一個球。他不允許我有任何一個錯誤。在那幾年沒日沒夜地訓練,一天至少訓練12個小時,除了吃飯、睡覺就是訓練。 我覺得童年的記憶完全就在臺球上,沒有過過正常小朋友的童年生活。不過我覺得,當你在為了自己的理想努力,而專注地去做一件事情的時候,你會失去很多別的東西。(www.lz13.cn)你不需要跟人家比較,我沒有這個,我沒有那個,因為你正在朝著自己的理想去努力。 在16歲之前是不能夠打職業賽的,然后等了一年,在2003年轉職業。那時候我好興奮,我終于可以一個人跑出去了,我終于不用再受父親的管教了。那時候就是很期待,一個人跑到國外去,無拘無束地,自己想干嗎就干嗎。當時給我的感覺,是我不知道為什么會那么來勁,我見到英國選手,我就想打敗他們。然后確實也打得非常好,第一年就能夠留在職業賽上,這對我有很大的鼓勵,我也在那一年賺到了一些獎金。因為在那之前,家里都是把所有的東西投在我身上,幾乎什么都不剩了。 那些年父親天天陪著我,這種陪伴的滋味,多少我也懂一些,所以說在去了英國以后,希望自己的父母能夠過上更好的生活。我可能因為兩塊錢的飯吃多了,對于生活上的要求不是很高,一年下來把所有的積蓄都寄到家里去。當然在這些年打職業賽,我也有不好的時候,就是2007到2009年,特別迷茫。因為平時訓練的時候效果不是很好,訓練沒有效果的話,比賽就更不用說了,所以說那時候,我很害怕比賽。但現在這種心態就可能不會再發生了,因為我已經從那個時候走出來了,我也希望自己在以后能夠做得更好吧。 人生就像一場比賽,不能賭只能搏。人們都叫我天才,但是我覺得我是一個努力的天才。一句話吧,終生勤奮,便成天才。 天才們也是要打草稿的 重新定義人生的10000個小時:世上沒有天才 成功不是先天注定的,即使是天才分頁:123

張承志:晚潮 黃昏在不覺之間降臨了。 原野上,一個結實的高個漢子在悶頭走著,他腳下的砂石在寂靜中咔嚓咔嚓地滾響。仿佛只有傍晚時才有的那種陰涼的風已經吹來了,他走得很累,但卻沒有出汗。已經退化的旱季草原上丘陵起伏,裸露著赤褐的石脈,遠遠望去象炭火一樣使人發熱。但是這會兒,無論是這紅褐的丘陵,還是周圍光禿禿的草灘,都已經被徐徐降下的暮色冷卻著。震耳欲聾的噪聲也仿佛冷卻了。但是,沒有了那種一直在耳邊銳聲鳴著的噪響,人就象抽了柴的火焰一樣,不知不覺地泄掉了力氣。 那人看見路邊有塊半埋在土里的石頭,他停下了。坐下的一剎他聽見身上的骨節嘎巴響了一聲。渾身都酸疼得難忍。點火的時候,火柴棍一下子撞斷了,他瞅見捏著半截火柴棍的手指頭在哆嗦。黃昏的暮色還在繼續朝原野上降臨著,那白天里習慣了的嗡嗡銳響還在被什么推著,遠遠地朝田野盡頭逝去。 抽完一支煙再上路以后,他才知道這一天真是累了。兩腿象是里頭斷了腱子,踩出去總有點不穩,兩個肩膀空得難受,手象是懸在一根細線上那樣不自在,墜得難受。那漢子覺得兩只手上的指頭一跳一脹的,象是腫啦,他悶悶地想著,大步地朝回家的路走著。暮色水一般浸漫著,大地慢慢地正在隱去著輪廓。 從挖砂場走到家整整十五里地。干那樣的活兒,人就象瘋了一般。干完活扔下锨就歇可不行,他猜要是扔下锨就躺下或許能死過去。所以這十五里路雖然遠了一點,可是走路的時候能讓呼吸平順下來,僵了的骨節也能走著走著變得松活。前幾天他總覺得到了家也就喘勻了氣;腦子也在遼闊的黃昏里清醒了過來。 他只是心里覺得驚奇。在砂窩子干了幾天了,他還是覺得那么吃驚。他從來沒有這么干過活兒,他估計爹在活著的時候也沒有這么干過活兒。那可真叫揭地三尺哪,砂場那邊土地給成片成塊地揭開了。他默默地邁著大步,覺得自己整整一天都象是做夢,到現在才一點點地醒過勁來。一天十幾個鐘頭,他想,人都象是著了魔,入了咒。他也一樣,象神鬼附了體,十來個鐘頭不知道累也不知道餓。到現在才覺出肚子餓了,餓得一陣陣發疼。可是他還沒有明白這就是餓,他只明白自己正在漸漸地恢復知覺。不光肚子,全身都酸脹起來,皮底下一下下地跳血。灰云封住的天空綻開了一個邊角,有兩只燕子撲著藍閃閃的翅子從腳前掠了過去。他聽見那燕子留下的兩聲清脆的鳴叫,這陣聽著,那鳥叫聲怪玲瓏的。他覺出自己的心情也正在放晴,原野上的風拂在臉上涼潤潤的。總之,他盤算著,今天又是十幾方。城里人瘋了,敢用四塊錢買一方砂子。聽頭兒說,過幾天再抬抬,要四塊五一方。鄉下人也瘋了,因為這么一個月能凈抓兩千多塊錢。賣一身力氣換回兩千塊,這樣的事不干才是真瘋子呢。他們十個漢子挖砂的時候都一聲不響。頭兒說這塊地底下的砂子不用篩,直接就能運去蓋高樓。既然不用篩,那也不用堆了,他們直接把砂子從坑里扔上卡車。兩手鉗死锨把,把氣足足地運到腰板,是汗珠子也攥干它,是血泡也捏碎它,不能讓一锨锨飛出去的砂子斷了線。從清早到日落,他的眼睛在流星般拋上天的砂子中瞪得腫了,發紅了。那一锨锨飛上去的砂子在頭上閃著,象是一片晃眼的金點。后來他只看見這滿天的閃閃金點。連伙伴們油黑的脊背板子,連哼哼拱著的載重卡車,連天上的太陽和云都看不見了。他甚至忘了鉗死的掀把和一折一挺的腰板。在那個呼嘯著閃亮著的挖砂窩子里,他覺得自己干得瘋了。 轉過這座長著一棵孤零零的樹的山崗以后,荒廢的原野上就開始看見藍幽幽的馬鐮花。前些年人們在這里種過苜蓿,也種了一片楊樹苗圃。可是養殖地又荒了,后來還是馬鐮草多少蓋著禿禿的野地。這兩年他看慣了,一到了夏季里,這里還是被馬鐮的小花染上一片片又濃又重的深藍。 遠遠可以望見綴落在草灘深處的幾座家屋。象是遠遠的野地深處隱約臥著幾頭失群的駱駝。他猜想娘一定正倚著門紡駝毛呢。最后一輛運砂車開跑以后,他曾經猶豫是不是就睡在工棚里。伙計們說給他留了個地鋪。頭兒見他干了這么一天還要去走這十五里路,從牙縫里地射出一般唾沫,冷冷地瞥了他一眼。你用不著翻白眼,他想道,多跑十五里也擋不住我挖你這一把錢。他討厭頭兒,討厭他那么著射出吐沫口水,也討厭他一锨不挖就撈那么多錢。夜里也不怕做惡夢,他想。他弄不清頭兒到底撈多少,但他估計那家伙至少劈兩成以上。眼前的路在荒地里扭著彎,他覺得腿愈來愈重了,累得眼皮粘粘地發困。遠處那幾座模糊的小屋又不見了,四野蒼茫一片,薄暮已經罩住了遠近的一切。 但是沒有頭兒他們找不來這挖砂的活兒。頭兒戴著墨鏡,登著摩托,不出力還冷言冷語,可是頭兒給他們十條漢子找來了掙錢的路子。不只是他自己,他們十個人這回都死了一條心,要從這塊砂地里挖出兩樣東西來:老婆和房子。他什么也不想,什么也不問,他不餓也不累,他知道自己有這點本事,能從清早起把砂子流星般地扔上去,讓它連成一根不斷的金線。頭兒好壞不干他的事,他瞧那頭兒也象堆砂土。他只對一件事吃驚:那鐵锨插入砂地時,竟象刀切進肉里一樣兇。腰板子變成了一張硬彈簧,繃得又急又猛。整整一天,那腰一折一直,沒個停歇。那锨更是牢牢地長在了兩只手上。他不明白人身子里怎么能有這么大的力氣,他沒見過人能這么兇地干活。也許就是為了這個吧,他不愿住在砂場的棚子里。住在那兒的話,他想,連夜里都得夢見那砂子。住在那兒人就黑白甭想喘口氣啦,為的是半輩子掙不上手的房子和老婆,為的不是累死。不能住那兒,那兒是個人和地拼命的場子啊。 天盡頭升起來、并且漫延開來一片暮靄,他覺出天氣已經涼了。墾殖過的草地顯得斑斑禿禿的、在昏暗中看不清邊際。牧村追著水草朝北方遷走了,只留下他們這幾戶人家。現在他已經辨認出那兒座小泥屋的影子了,他粗聲地喘著,加快了步子。 其實這片草灘還能放牧。如果夏季里有了好的雨水,這里的青草總是長得又脆嫩又茂盛。可是那些牧人逛蕩慣了,象云彩似的一去不回。先是牲畜遠去北方,后來牧村拔營而起。原來的定居點成了廢墟。北面隔著退化的砂地,南面隔著農區的耕田,馬鐮草灘上的這幾間小土屋成了一處分界。在空蕩蕩的荒野上,他望著自己家和鄰居們那些歪矮的黃泥小屋,那些小屋默默地在那兒低低臥著,顯得那么孤單。 這個大個兒漢子走過了一個泛白的硝土中的井。這時他看見一縷炊煙在前面輕輕地升了起來。他突然想起來什么似的,微微地皺著眉頭。好象是小時候,在野地里瘋竄了一天回來時,也在這個地方看見過前面升起炊煙。后來干活了也是一樣,從采石場里和苜蓿地里回來,拄著一柄鋤頭或十字鎬走到這兒,也總是看見眼前升起一道暖暖的炊煙。還是在家住,他想著,捉摸著心里那股滋味,還是回來睡好,每天一定到這井臺旁邊,娘在家就點著了灶火。他瞧著那縷熟悉的輕煙,心里覺得親切。還是在家住,還是在家吃和睡,還是和娘作個伴兒。他也慣了,娘也慣了,不能去睡那個挖砂場的黑窩棚。 遠近的那些小泥屋上都飄起了白白的煙。乳色的炊霧彌漫著,悄無聲息地擴散開去,象是開始了一個什么。他踩踏著稀疏的野草,對準自己的家搖搖晃晃地走著,聽著自己的雙腿唰啦唰啦地、沉重地拖著蹚過草叢。真是累了,他費勁地想,離家門不過百十來步了,可是身子突然間一下子軟了。氣也喘得勻啦,手指頭也松動啦,他奇怪地想,怎么反倒累了呢。可是他明白自己真是累垮了,這會兒連這么隨便想著都覺得費勁。 他使足力氣,抱著兩條斷了一般的腿朝家走去。他已經看見了在昏暗的門里頭晃動著的娘的白發。 老人使勁地舉著勺子,翻弄著鍋里的牛骨頭。沸湯翻滾著,露出鍋外的骨頭顯得又粗又大。她看著閃跳著的牛糞火,活潑的火苗照得眼睛挺舒服的。她在估計兒子該回來了的時候就朝外看了一眼,果然兒子剛好走過那口堿土地中的井。她點燃了灶火以后一直這么坐著,不住地翻著鍋里煮好的手扒肉。 從敞開的木頭門望出去,能看見一陣白霧正在眼前朝草地漫開去。那是自己家房頂上冒出的炊煙。虎背熊腰的兒子總是逆著這片煙霧從荒地那邊走來。瞧他累得邁不開腿,老婦人思忖著,又去翻弄白日里煮爛的肉骨頭。今天黃昏,西天上沒有火燒云,厚厚的灰云彩罩著大地。太累嘍,她心里嘮叨著,兒子太累嘍。她用鐵夾子把一塊干牛糞擺進灶口,看著一股新鮮的黃火苗低低地向著鍋底舐去。屋里一片昏黑,而木門框外面的草灘卻還很明亮。其實放羊的和放駱駝的用不著那么急著搬家;苜蓿地荒了馬鐮草又綠了,土地禿了也還是長草。其實他們在這兒也過得下去。但是都搬走啦,她想,人、房子、還有熱鬧的牛羊都遠遠地搬走啦。人家當然要搬,放牧人的家是不生根的。可是她和兒子,還有這幾戶外來的人家不行,住了大半輩子,慣啦。她攏了攏頭發,又把一塊干牛糞放進灶口。住慣嘍。房子雖然歪歪斜斜,可是生了根。這片地方就剩下這幾戶沒根沒業的人家,這樣的人家能住穩了就不易。她嘆了口氣,開始把鍋里的肉骨頭揀進飯盆。反正兒子身強力壯,能方圓百里跑著掙錢。什么活計不是一個干呢。什么日子不是一個過呢。有牧村的營盤在時,兒子采石打井;牛羊搬走啦,兒子修路挖砂,什么日子不是一個過呢。 老婦人揉了揉眼角,專心地翻著一根粗大的腿骨,那根骨頭被壓住了。幸虧前天幫了東邊李家修房,今天人家送來一盆牛骨頭。她耐心地翻著,幸虧有這樣的飯食,那挖砂的活兒惡得很呢。骨頭上滿滿地掛著肉,更不用說里頭還有壯人的骨髓。不過再惡的活兒也得干,她想,四十歲的漢子不能再打光棍。這回把命拼到地底下啦,咬咬牙非得把兒媳婦娶回來。 她又瞥了一眼外面,把眼睛瞇起來。她看不太清楚走近的兒子的眉眼,只看見了那個搖搖晃晃的寬肩膀。從地那頭吹來的風趕著一個草浪,煙霧在草浪里消失了。瞧他累的,她凝神望著那晃動的身影想,走得一飄一歪的,他拉不開腿啦,這孩子。老女人吁了口氣,趕緊把骨頭盛進盆里。屋里彌漫起熱騰騰的水汽。 那砂土里該不是有金子吧?她聽說過,金砂從來埋在砂土里。活了七十多歲了,頭一回聽說砂土這么值錢。人為了地底下的砂子,揭地三尺,舍了青苗,這樣的事七十多年沒聽說過。真是變啦,城里蓋高樓要來這兒找砂石。為砂石出那么大的價錢,她聽著都害怕。她挪開盛著肉骨頭的盆子,在肉湯里下了幾把小米。黃火苗又亮亮地舐著鍋底,小米肉粥在鐵鍋里滾開了。用這么貴的砂石蓋高樓,那高樓怕不是王宮吶。她又攏了攏散開的白頭發,把瘦骨嶙峋的手搭在盛牛糞的木箱上。外面的天色也黯沉下來了,重重的鉛灰云層壓著四野,在一派灰蒙蒙中閃亮著馬鐮花的深藍。 手邊這只盛牛糞的木箱子已經使了五十年。從她二十歲嫁進這三間低矮的小黃泥屋,這只那時還描著紅綠漆畫的木箱就放在這兒。箱子上箍著一圈黑鐵條,那時候沒有現在的褂。她往水桶里舀著水,盤算著想,明天再去那里揀糞的時候,要走得更慢一點兒。 “娘,”兒子低聲喚了一聲。 “喂,洗洗吧。”母親說著,遞過手巾。 那漢子舉起水桶,慢慢把水澆在肩頭上。膀子上和脊背溝子里的砂粒順著水淌了下來。她默默地站在一旁看著,晚風撩著她頭上的白發。兒子又把水桶托起來,清亮冰冷的水嘩嘩地澆在厚實的胸脯肉上。在黯暮里,水濺起著透明的水珠,響著好聽的金屬聲。 老女人覺得寒意正從草地里襲來,順手把衣襟裹得緊些。等兒子沖洗凈了,她就回屋運出碗筷和刀子。她用勺攪了一下那口黑鐵鍋,滾燙的油皮顫著碎裂了,一股強烈的熱氣和香味兒沖地而起。肉粥粘著她手里的飯勺,從熬透的牛骨頭里散出的熱勁兒撲著干燥的面頰,熏噓著亂蓬蓬的白頭發。她滿意地吁了長長一口氣,心里充滿了踏實的感覺。 母子兩人吃罷了飯以后,一天就到了這個能喘口氣的時刻。 低掩的灰云稀疏地散開了。早已沉沒的夕陽從地下把一道微明的光亮涂上長空。深埋在暗影里的幾處小泥屋那里閃起了橙色的燈火,乳牛擠著牛犢子臥了盤,四下的狗也沒有吠叫。一絲長長的風隨著靜寂,從迷蒙之中浸潤而來,又擦著沉默的小屋向空曠的草灘遠遠飄散開去。兒子把碗放在地上,舒服地斜躺在氈子上,揉著手指的骨節。娘在兒子旁邊蹲了下來,攤開一抱帶著草葉的駝毛。一天里只有這個時刻母子倆能在一塊坐下歇息歇息。天色也在這時迅速地暗了下來,散落在這片廢棄的墾殖地上的山巒、水井、家屋、草叢此刻都松弛了,融消了,變得若隱若無了。 兒子靠著墻,躺在門前的一條氈子上,吸著旱煙,把兩條腫腿伸得直直的。砂坑已經太深了,該去和那幾個伙計商量商量,把坑朝邊上再擴擴才好干。他捉摸著,那就又得去揭砂層上頭那黑土,揭土呢,當然又得耽誤出砂。充血的兩條腿一跳一跳地疼,他放松腦筋遐想著,估量著黑土層的厚度。沒啥了不起的,他想,聽說南邊農區,發明這揭土取砂的人干得更野。人家連莊稼也鏟倒了事。那真叫有眼力,他想,瞧這一招現在紅的。明天非揭了那層黑土,他沉重地噴出一口濃煙。沒啥了不起,何況吃著這么好的飯。娘把這牛骨頭熬得淌油,吃上這么一頓,連手指頭腳趾頭都熱了。他拾眼看了娘一眼,天太暗了,已經看不清娘的臉,只看見那頭銀絲般的亂發。一天里頭就這個時候能和娘坐在一塊歇息一會兒,他想。他覺得娘那頭亂發絲絲分明,在昏黑的暗地里閃著淡淡的銀光。 一陣風低低吹來,大地微微地涌動了,送過一圈圈次第擴展的草浪,象是在沒有邊沿的海上走著一個潮。 老母親坐在一張帶毛的生牛皮上,就著微明,用一柄牛前腿骨做的紡錘紡駝毛。這根牛骨紡錘已經磨得細膩光滑,手摸著心里覺得舒服。這一根比剛才兒子啃凈的那根前腿骨要細些,她已經把那一根藏起來了。那根壯實些,她想,紡駝毛線時轉得一定又沉又穩。兒子將來娶的媳婦一定是個健壯的女人,她想著又瞥了兒子一眼。靠墻的屋角已是一片黑暗,她只看見一扇寬闊的肩膀。她想,我要把那根骨頭給媳婦做一根新紡錘,一柄轉得好,摸著舒服,又細致又光溜的紡錘。 她心里悄悄地算計著。紡錘墜著一束柔韌的駝毛線,均勻地簌簌轉著。天快黑啦,她望望空曠的原野,長馬鐮的那片草灘已經看不出那花的深藍的顏色。她只看見草地輕輕動著,一道潮正靜靜地從那上面滑過。兒子的背影正襯著那草地,顯得象頭臥著的壯牛。旱煙的灰白煙霧一縷縷地散向原野,轉眼間又消失不見了,只剩下四合著的黑暗。 “睡么?”母親收拾著紡錘問道。 “嗯,睡呀。”兒子黑黝黝的肩頭動了一下。 母子倆都困乏了,沒有再說話。靜得能聽見草梢搖出的窸窣。星星點點地散在草灘里的小泥屋時暗時滅地閃著橙色的燈火。迷茫中拂來的潮頭悄無聲息,深沉的地底下仿佛也潛行著一個聽不見的聲音。娘和兒子又坐了一會兒,一天里的這休憩的一會兒又要結(www.lz13.cn)束了,曝烤充血的白日已經過去,安寧柔軟的黑夜還沒有降臨。 兒子站起身來。“我睡啦,娘,”他說著,順手提起那條氈。明天對付那層黑土,活兒比今天還重。他不能耽誤了,得趕快去睡。 “睡吧,睡吧,”母親應著,“明天要起早呢。”明天天氣好,早晨出去借頭牛,她想,去草灘西頭拾一天,能拉回一車燒的來。紅柳條的事還是不急吧,她又望了望兒子高大的背影,讓孩子就只管挖砂。 母子兩人默默地收拾著小泥屋門口的什物,準備安歇。天立刻就要黑透了,一切都陷進了黑暗。只有兒子晃動著的肩膀棱角和母親頭上的銀發還閃著一道光亮的輪廓。灶口那兒一直活潑地跳躍著的黃火苗終于黯淡下去,只剩下一點暗紅的余燼。黃泥小屋安穩地臥著,沉入了一派厚實的寧靜。 張承志作品_張承志散文集選 張承志:袍子經 張承志:墨濃時驚無語分頁:123

何其芳:黃昏 馬蹄聲,孤獨又憂郁地自遠至近,灑落在沉默的街上如白色的小花朵。我立住。一乘古舊的黑色馬車,空無乘人,紆徐地從我身側走過。疑惑是載著黃昏,沿途散下它陰暗的影子,遂又自近至遠地消失了。 街上愈荒涼。暮色下垂而合閉,柔和地,如從銀灰的歸翅間墜落一些慵倦于我心上。我傲然,聳聳肩,腳下發出凄異的長嘆。 一列整飭的宮墻漫長地立著。不少次,我以目光叩問它,它以叩問回答我:──黃昏的獵人,你尋找著什么? 狂奔的猛獸尋找著壯士的刀,美麗的飛鳥尋找著牢籠,青春不羈之心尋找著毒色的眼睛。我呢? 我曾有一些帶傷感之黃色的歡樂,如同三月的夜晚的微風飄進我夢里,又飄去了。我醒來,看見第一顆亮著純潔的愛情的朝露無聲地墜地。我又曾有一些寂寞的光陰,在幽暗的窗子下,在長夜的爐火邊,我緊閉著門而它們仍然遁逸了。我能忘掉憂郁如忘掉歡樂(www.lz13.cn)一樣容易嗎? 小山巔的亭子因暝色天空的低垂而更圓,而更高高地聳出林木的蔥蘢間,從它我得到仰望的惆悵。在渺遠的昔日,當我身側尚有一個親切的幽靜的伴步者,徘徊在這山麓下,曾不經意地約言:選一個有陽光的清晨登上那山巔去。但隨后又不經意地廢棄了。這沉默的街,自從再沒有那溫柔的腳步,遂日更荒涼,而我,竟惆悵又怨抑地,讓那亭子永遠秘藏著未曾發掘的快樂,不敢獨自去攀登我甜蜜的想象所縈系的道路了。 一九三三年初夏 何其芳作品_何其芳散文詩歌集 何其芳:遲暮的花 何其芳:獨語分頁:123

新竹磁磚膨拱收費

【桃園瓷磚爆裂翻修價格公道】 桃園牆壁磁磚隆起高低不平修復 新竹地磚破裂收費

下一則: 【新竹瓷磚爆裂翻修排工迅速】 桃園磁磚凸起爆裂工程 桃園地磚膨拱修補推薦

限會員,要發表迴響,請先登入