當我們描述某個地區風的特性時,大都以冬季或夏季的風作為代表。所以季風通常是指夏季和冬季所吹的風,而且必須要風向持久不變,冬季、夏季的風向相反,才能叫做季風。所謂風向持久不變,是指整個冬季或夏季裡,大多數的時間都吹同方向的風。而冬季和夏季的風向相反,舉例來說,就像:冬季吹東北風,夏季就吹西南風;如果冬季吹西北風,夏季就吹東南風。如果冬季、夏季所吹的風,合於持久不變和風向相反的條件,就可以叫做『季風』。季風出現的地區叫做『季風區』,並以風向命名,如:東北季風、西北季風等。臺灣位於季風區內,冬季吹東北季風,夏季吹西南季風。

當我們描述某個地區風的特性時,大都以冬季或夏季的風作為代表。所以季風通常是指夏季和冬季所吹的風,而且必須要風向持久不變,冬季、夏季的風向相反,才能叫做季風。所謂風向持久不變,是指整個冬季或夏季裡,大多數的時間都吹同方向的風。而冬季和夏季的風向相反,舉例來說,就像:冬季吹東北風,夏季就吹西南風;如果冬季吹西北風,夏季就吹東南風。如果冬季、夏季所吹的風,合於持久不變和風向相反的條件,就可以叫做『季風』。季風出現的地區叫做『季風區』,並以風向命名,如:東北季風、西北季風等。臺灣位於季風區內,冬季吹東北季風,夏季吹西南季風。

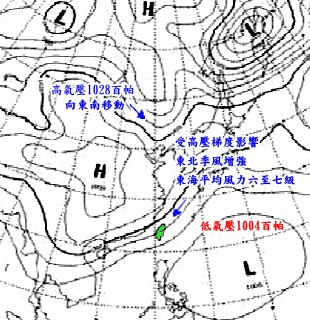

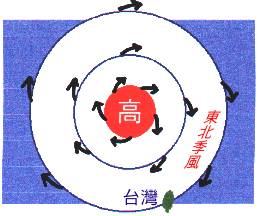

然『東北季風』就是指在一個季節裡,吹的都是東北風。空氣流動便形成風,空氣隨時在流動,所以風就一刻不停地吹著。任何季節都會有風,但是要稱為季風,一定要符合季風的條件,不是任何風都能叫做季風。一年中,冬、夏代表冷、熱的季節,春、秋則分別是天氣由冷轉熱或由熱轉冷的轉換期。天氣在轉換時期通常變化較大,風向的變化也大,有時吹這個方向的風,有時吹那個方向的風,風向並不是很穩定。可是在進入冬季之後,風向的變動就比較小。冬天,大陸高壓中心常在西伯利亞或蒙古一帶逗留,冷空氣從高壓中心順時鐘方向吹出。臺灣在高壓外圍,所以有東北季風。

季風雖然是表示冬、夏季的風,但是出現時間長短有時會不同,臺灣的東北季風和西南季風就有顯著的差別。冬季的東北季風從每年十月上旬開始出現,一直到隔年的四月下旬才結束,時間長達半年以上;而夏季盛行的西南季風盛行於六月中旬到九月中旬,歷時只有三個月。臺灣的季風除了時間長短差異很大外,強度也以東北季風較強,所以,東北季風對天氣的影響當然也就最久、最重要。另外,當我們收聽氣象報告時,也最常聽播報人員分析說,因為東北季風受到中央山脈的影響,使山前山後的天氣完全不同,而造成台灣各地區的天氣有很大的差異,而且各具特色。

臺灣因東北季風造成的有名的氣候現象:如恆春半島風飛沙、新竹九降風,而影響住民的生活。而北部山區生物的北降現象則是氣候造成的生態影響。

1. 風吹砂:南臺灣的沙岸在東北季風的吹拂之下,海邊的砂礫堆積在陸地地區的特殊景象,在恆春地區龍磐草原到佳樂水一帶甚為顯著。

2. 九降風:東北季風在登陸北部地區時,遇到迎風面降雨的情形,到達新竹、苗栗一帶的時候,因為先前已有降雨,此時的風就變得又乾又冷,強勁的風力直逼颱風的程度。新竹有名的米粉就是靠著九降風風乾製造的。

3. 北降現象:指原本應出現在高緯度(較北,溫帶)、中高海拔的物種,因地形、氣候原因而出現於低海拔的現象。例如台灣北部山區(如陽明山系)普遍分布的野鴨椿、山菊原生於中高海拔或較高緯度的溫帶地區,但在陽明山區的低海拔即有分布,主要是受到東北季風的影響。又如,陽明山系山頂(海拔約1000米)的箭竹草原,一般只出現在約2500米以上的高山(臺灣中央山脈),亦是因東北季風造成的強風及低溫所影響。

志書裡提到先民觀察到的東北季風現象:

《諸羅縣志》:「南風壯而順,北風烈而嚴;南風多聞,北風罕斷...」

《諸羅縣志》:「九月則北風初烈,或至連月,俗稱九降風。」

《淡水廳志》:「重陽前後忌九廟風,又名九降風。凡颶風多挾雨,九降恆不雨。每望浪色如銀,播空疊起,名曰起白馬,不可行。」

《淡水廳志》:「八九月後,雨少風多,其威愈烈,掃葉捲籜,塵沙蔽天,常經旬不止。」

*氣象首頁