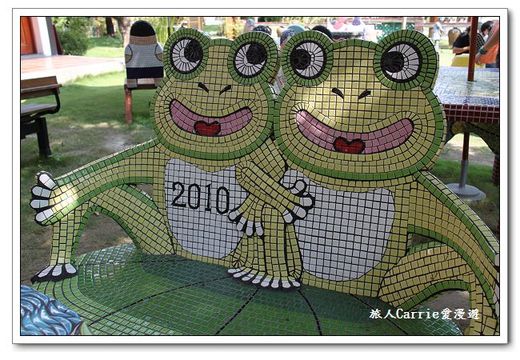

〔板陶窯交趾剪黏工藝園區〕的庭園裡,設置許多超級可愛的馬賽克桌椅,讓整個園區相當吸睛,充滿了童稚的歡樂氣氛。

大夥兒在嘉義新港〈古笨港〉板頭社區之旅,離開「頂菜園鄉土館」之後,搭著30年老公車來到第二站,正是『三空+一肖ㄟ』的第二空:陳忠正夫婦的〔板陶窯交趾剪黏工藝園區〕。和頂菜園濃濃古早鄉土農村味大不同,〔板陶窯〕可是充滿著傳統交趾剪黏藝術氣息!寬廣的綠地與庭園,結合東方古典園林造景,還附設有悠閒舒暢的庭園餐廳,在周圍嘉南平原的田野風光圍繞下,是一處寓教於樂的絕佳休閒場所。

〔苦盡甘來〕

〔瓜迭綿綿〕

來到「板陶窯工藝館」認識笨港歷史、交趾陶和剪黏,2005年創立的〔板陶窯交趾剪黏工藝園區〕,創辦人陳忠正、謝秋緞夫婦秉持對傳統工藝的熱忱,為了延續廟宇剪黏交趾陶的傳統工藝及培育創作人才,運用舊有廠房重新打造出〔板陶窯〕,園區有曾入選為文建會的台灣工藝之家,由經濟部評選的觀光工廠及創意生活產業,交趾剪黏工藝館、體驗工坊,以及東西好吃的板陶屋餐飲區。

裡面有陶窯的模型喔。

〔交趾陶〕起源於明末清初唐三彩作品,是一種低溫彩釉軟陶,產於廣東沿海以神祇陶塑人物為主,清道光咸豐年間由廣東陶匠傳入台灣。最初日本人取名為「交趾燒」,因「燒」日文的意思為「陶」,傳入台灣之後才稱為〔交趾陶〕。台灣交趾陶名稱雖源自於日本,但型式、作法、用途卻完全承繼自大陸,在大陸地區普遍以「細仙尪仔」、「廟尪仔」來稱呼。由於嘉義是台灣交趾陶發源地,所以也名之為「嘉義燒」。〔交趾陶〕名稱的沿革蠻有趣的吧!

板頭社區第二號空ㄟ的陳忠正,在16歲時不辭遠途北上宜蘭,向姨丈林再興(台灣重要民族藝術藝師)拜師學藝。23歲獨自開業,成立陶瓷廠,後來將工廠遷往福建,成立窯廠。為了改善廟宇剪黏交趾陶人才流失、學藝者斷層等傳統工藝所面臨的問題,陳忠正夫婦在2005年創立〔板陶窯交趾剪黏工藝園區〕,將交趾陶、剪黏工藝的工序與演進史,透過導覽解說介紹給大眾,期許傳統工藝能延續創新。

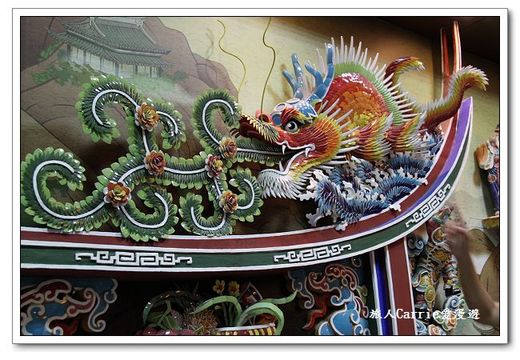

〔剪黏〕又稱剪花,是一種鑲嵌藝術,與交趾陶同源自閩、粵地區。將碗片以特殊工具「剪」成所需要的形狀,再「黏」在灰泥塑成的的粗胚上,因此種藝術之做法而名為〔剪黏〕。日據時期的剪黏,是運用日本碗片本身的顏色或是低溫釉上色,來完成精美的剪黏作品,日本碗較台灣碗薄,製作精細,適合當成剪黏材料。台灣脫離日本統治後,日本碗取材不易,曾經以玻璃當剪黏材料,色彩鮮豔卻保存不易,只能維持二十左右。直到民國六十年,新港的窯業燒製淋湯剪黏,淋湯材料才日漸普及。

看專業解說員示範剪碗片技巧。

剪黏的切、剪工具,及碗片等相關素材。

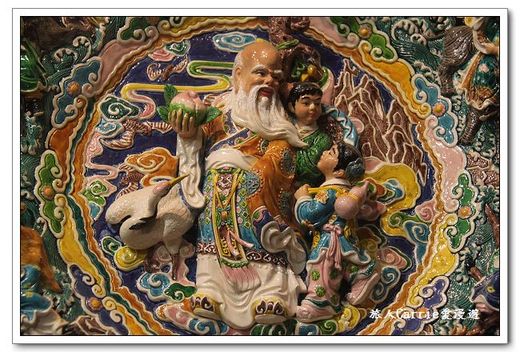

接下來就一起欣賞技藝精湛的〔交趾陶〕,現代〔交趾陶〕作品可說是承上啟下,一方面有傳統廟宇特色的作品,一方面有農村生活及幽默特色的作品。

〔老榕樹纏繞的西門城牆〕

〔製作醬油的傳統手藝〕

〔三陽開泰羊咩咩〕

〔傳統剃頭師傅妙手藝〕

此〔八仙過海〕為老師傅林再興的遺世名品,手藝出神入化的鎮店之寶!

〔交趾陶〕的製作過程:

畫稿→捏塑形體(捏、推、塑、貼、刻、劃)→將捏製好的作品陰乾製半乾狀態→ 將坯體背部或底部掏空(使燒製時不致龜裂)→完全乾燥後進行素燒(至攝氏1100度)→素燒完成後便上釉→最後再進行一次釉燒(溫度約攝氏850度-900度)

台灣交趾陶的兩大系統源流:分別以寶石釉的〔葉王〕與水彩釉的〔洪坤福〕為代表:

洪坤福為廈門人,柯訓的入室弟子。清末來台製作交趾陶及剪粘,精於捏塑尪仔,故世人稱其為【尪仔福】,目前可見到的落款為【鷺江洪坤福】,來台14年間作品遍及南北各大寺廟,如台北大龍峒保安宮、艋舺龍山寺、北港朝天宮、新港奉天宮、南鯤鯓代天府等。目前在北港、新港兩座媽祖廟牆壁之水車堵,仍保有其作品。

西元1906年嘉南大地震,新港奉天宮與北港朝天宮被地震毀壞重建時,聘請了唐山師洪坤福來台主持剪粘及交趾陶重建工程,當時在新港奉天宮廟前有一捏麵人小販新港客庄人,名為梅清雲,拜洪坤福為師,是洪坤福來台後之大弟子,此舉也直接促使嘉義新港成為全國交趾陶與寺廟剪黏的重鎮。

洪坤福來台14年,足跡遍及南北各大寺廟,前後共授徒8人,其再傳弟子、徒孫散佈北中南各地,為寺廟剪黏、交趾陶的主流,國家重要民族藝師(交趾陶類)林再興即為梅清雲之再傳弟子。

交趾燒(陶)在台灣工藝都集中於嘉義縣新港鄉,工藝技術及藝術價值已然超越過原來廣東、福建的燒陶祖傳,所以符合現實的說法應該改名為〔嘉義燒〕才對!

接下來欣賞[剪黏]的精湛作品,雕龍畫鳳真的相當精采。

◎板陶窯交趾剪黏工藝園區

地址:嘉義縣新港鄉板頭村42-3號

電話:02-781-0832/05-781-0368

傳真號碼:05-7810146

網站:http://www.bantaoyao.com.tw/

交通資訊:下嘉義交流道往新港方向→至高鐵高架橋下的紅綠燈右轉→依路標直行至路口即可抵達(左側)