在展覽倒數前幾天,趕緊抽出時間去看吉卜力動畫手稿展,

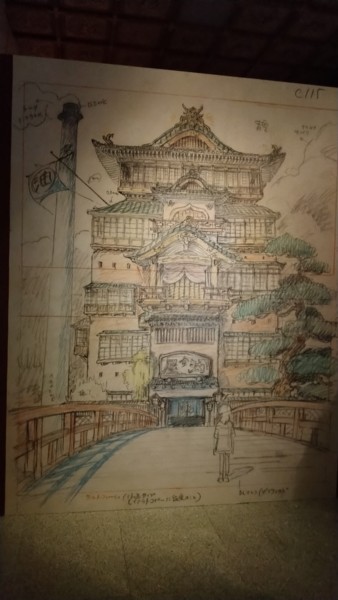

這次展出的許多手稿,通通無法拍照!

只有少數幾個點可以拍照,這是覺得有點可惜的地方

(拍照點也大多是一張背景或海報)。

每一張手稿都堪稱可以成為海報劇作,完整性高,具有畫面感及張力!

而且可以看到手稿上面會有與動畫師之間的文字交流

(看不懂日文,所以都是旁邊有中文補充說明),比如說提醒畫師不要畫得太簡略…或者是空間感不對,要不要考慮重畫之類XDD

也看到即使是一場景,但畫師也會反覆畫出,調整最適合之版面設定,二米還跟朋友笑說,這都可以玩「超級比一比」,找出不同的地方。

展場也把各個年代的電影作品都擺放出來,比較古早的好幾部都不太熟悉,但卻有種看歷史的既視感。

像是1991年的兒時的點點滴滴,二米聽說這部很適合當作輔導課程播放給學生,探索內心心靈。

1999年的隔壁的山田君,感覺很有趣,雖然之前也沒看過!

這次跟設計師朋友一起去看展,過程中他也會講解一些細部內容給我聽,讓我大開眼界,像是單單是用幾個色調如何呈現畫作。畫作要製作成動畫的縮放效果。

一本小說/原作,怎麼說明呈現就會影響讀者觀看。

而改編成動畫,又是另一個功夫,

若沒有監督/導演確認,視覺效果完全有可能打折。

又好像新鮮的食材,若沒有優秀的廚師料理,

所煮出來的食物也不會爾爾。

這讓我想到鄭明析牧師教導過:

「<料理專家>在製作食物的時候會讓食物呈現出「各種味道」。

<造就人的專家>在造就人的時候也會讓人呈現出「各種味道」。」

意思就是,每個人的本質也是善良以及其優良特質,而隨著是否遇到伯樂也會左右其發揮!

就像每次看必哭的<螢火蟲之墓>,原作本身是由日本小說家撰寫並已獲得直木賞,但也是後來由吉卜力工作室的高畑勳編劇並製作電影,如今也成為廣為人知的巨作。

不過這次展覽目前已經結束了,感覺臺灣還會有機會可以再看到吧(可能去外縣市再展覽!?)…