【美國】《紐約客》與「慢設計」( 一 )

2007/01/03 22:30

瀏覽1,771

迴響0

推薦3

引用0

2006.2.13 南方都市報/黃燦然

在《紐約客》(New Yorker)發行歷年各期內容(包括廣告)的全套DVD之際,邁克爾‧貝魯特在《設計觀察家》網站撰文,回顧《紐約客》的歷史。他說,從新聞、文學和歷史角度看,《紐約客》這套合訂版太迷人了。但從設計的觀點看,卻是難以置信地沉悶。或者應該說,難以置信地、其妙無窮地、完美無瑕地、精緻考究地沉悶。此話怎解?他說,設計領域豈止追趕日日新,簡直是時時新刻刻新。但《紐約客》卻是罕見的慢設計的典型:數十年來其幾近不變的編輯格式的演化,可謂耐心、謹慎、深思熟慮。而你不得不承認,他們做得無可挑剔。

《紐約客》為20世紀的都市風尚建立標準,但頗具悖論的是,其創辦人哈羅德‧羅斯卻是一個「外表如(密蘇里州)歐札克斯居民、講話如聚會爭吵者」的男人。羅斯是礦工的兒子,中學時輟學,曾在美軍報紙擔任記者和編輯,1923年抵達紐約,兩年後創辦《紐約客》。

第一期封面的設計者是李‧歐文(又譯為雷‧埃爾文),這一期封面的風格,基本上亦是今日封面的風格。封面的格式,亦大同小異,都是正宗插圖,插圖內容基本上與該期雜誌的內容不相干。

在《紐約客》(New Yorker)發行歷年各期內容(包括廣告)的全套DVD之際,邁克爾‧貝魯特在《設計觀察家》網站撰文,回顧《紐約客》的歷史。他說,從新聞、文學和歷史角度看,《紐約客》這套合訂版太迷人了。但從設計的觀點看,卻是難以置信地沉悶。或者應該說,難以置信地、其妙無窮地、完美無瑕地、精緻考究地沉悶。此話怎解?他說,設計領域豈止追趕日日新,簡直是時時新刻刻新。但《紐約客》卻是罕見的慢設計的典型:數十年來其幾近不變的編輯格式的演化,可謂耐心、謹慎、深思熟慮。而你不得不承認,他們做得無可挑剔。

《紐約客》為20世紀的都市風尚建立標準,但頗具悖論的是,其創辦人哈羅德‧羅斯卻是一個「外表如(密蘇里州)歐札克斯居民、講話如聚會爭吵者」的男人。羅斯是礦工的兒子,中學時輟學,曾在美軍報紙擔任記者和編輯,1923年抵達紐約,兩年後創辦《紐約客》。

第一期封面的設計者是李‧歐文(又譯為雷‧埃爾文),這一期封面的風格,基本上亦是今日封面的風格。封面的格式,亦大同小異,都是正宗插圖,插圖內容基本上與該期雜誌的內容不相干。

《紐約客》有頗多怪癖,揭示一種幾近神經質的沉默寡言。最初45年,該雜誌沒有目錄。1969年,羅斯的接任者威廉‧蕭恩才「引進」目錄。長期以來,作者署名都是放在文章結尾。到1992年10月5日 那期,第四任主編蒂娜‧布朗才決定把署名放在文章標題下。稍後,內文「引進」了照片。這目錄、文章標題下的署名和照片,幾乎是地球上所有雜誌的家常便飯,但在《紐約客》字行頁碼間,卻是革命性甚至震撼性的創新。儘管如此,把第一期與最新一期比較,相似之處仍然遠遠多於相異之處。

出版物設計,是一個對不斷創新上了癮的領域。有時候一本雜誌重新設計,是由編輯方針的改變引發的。但一般而言,重新設計往往是基於商業考慮:出版商為了引起變化無常的廣告公司和傳媒買家的注意,往往需要雜誌以新面目示人,其特點則往往是更加「可流覽」和「對讀者友善」。相反,《紐約客》每一次改變都幾乎是不大情願的。設計者總要告訴膽怯的客戶,改變需要勇氣。但是過了一定的臨界點(例如80年),不改變反而最需要勇氣。

現時有一場稱為慢設計的運動。非牟利團體慢設計實驗室說:「日常生活已變成一種堆積眾多經驗的雜音,使我們的感覺失效,隔斷我們彼此的聯擊,且損害環境。但是,對世界的深層體驗(更有意義地揭示我們與人、地方和事物的關係)要求各種不同的參與速度,尤其是要求有慢速度。」慢設計的靈感來自其他領域例如食物和城市規劃等領域的全球性「慢」運動。慢設計涉及的,不只是耐力或速度,而是深思和熟慮,還有溫柔而充滿愛意的關照。

出版物設計,是一個對不斷創新上了癮的領域。有時候一本雜誌重新設計,是由編輯方針的改變引發的。但一般而言,重新設計往往是基於商業考慮:出版商為了引起變化無常的廣告公司和傳媒買家的注意,往往需要雜誌以新面目示人,其特點則往往是更加「可流覽」和「對讀者友善」。相反,《紐約客》每一次改變都幾乎是不大情願的。設計者總要告訴膽怯的客戶,改變需要勇氣。但是過了一定的臨界點(例如80年),不改變反而最需要勇氣。

現時有一場稱為慢設計的運動。非牟利團體慢設計實驗室說:「日常生活已變成一種堆積眾多經驗的雜音,使我們的感覺失效,隔斷我們彼此的聯擊,且損害環境。但是,對世界的深層體驗(更有意義地揭示我們與人、地方和事物的關係)要求各種不同的參與速度,尤其是要求有慢速度。」慢設計的靈感來自其他領域例如食物和城市規劃等領域的全球性「慢」運動。慢設計涉及的,不只是耐力或速度,而是深思和熟慮,還有溫柔而充滿愛意的關照。

可以想像,《紐約客》會惹惱一些設計家。顯然,《紐約客》之恆久不變,可解釋為企圖在不利環境下堅持幻想,追求一種理想的生活方式。誠如一名設計家在討論慢雜誌時所言,雜誌在表現已有的生活方向的同時,也是表現抱負、夢想和補償它們沒有展示出來的生活方向。一位《紐約客》老讀者顯然也深明此理。1956年,《紐約客》第25次以尤斯塔斯‧蒂利(Eustace Tilley)的同一幅插圖作為該雜誌的週年紀念封面。該位讀者說:「從1926年或1927年起我們就訂閱貴雜誌,因此我覺得我可以把你當成老朋友了。我想多謝你們2月25日 那期的封面。一見到尤斯塔斯‧蒂利,我就高興,在一個混亂的世界(我已從奧爾巴尼市一位醫生的妻子變成內布拉斯加州一位寡婦)仍這樣堅持不變……請不要變,永遠不要。」

但《紐約客》是有改變的,且還會繼續改變。但其改變往往不動聲色。最新的改變是2000年,現任編輯大衛‧雷姆尼克決定對戲劇和電影指南部分進行改版,並委約服膺現代主義的馬西莫‧維格內利負責。維格內利深知情況之微妙,遂以外科醫生的精確性來實施改版──幾乎沒有人注意到。

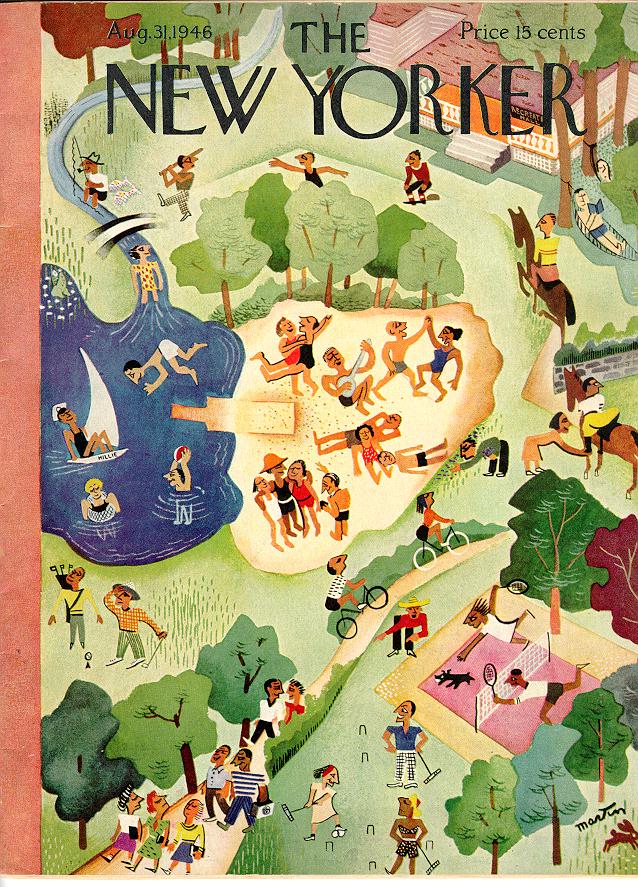

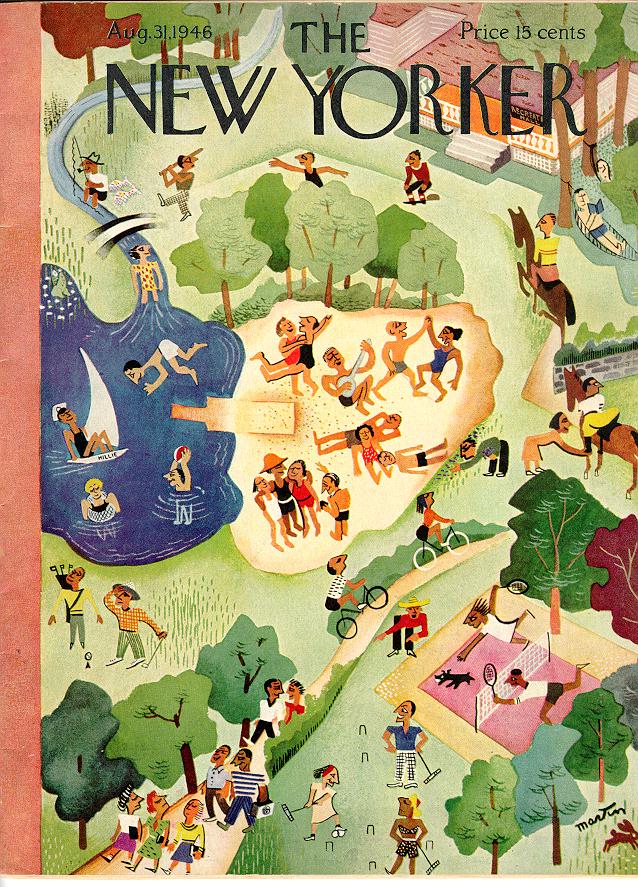

邁克爾·貝魯特最激賞的不動聲色,是1946年8月31日 的《紐約客》。這一期全部用於刊載約翰‧赫西(John Hersey)的報告文學《廣島》(Hiroshima)。如果是其他雜誌,一定會加上一個封套,寫著大字的「特刊!」,但該期雜誌的封面與平時沒有什麼兩樣,是查理斯‧馬丁所作的一幅表現愉快的夏天野餐場景的插圖。

赫西這篇長文的開頭是:「1945年8月6日 ,日本時間早上8時15分正,也即原子彈在廣島上空閃耀的那一刻,東亞罐頭廠人事部職員佐佐木敏子小姐剛在工廠辦公室她的座位上坐下,正轉過頭要跟鄰桌的女同事講話。」實際上,這是一個日常場景,與雜誌封面上所描繪的場景相似。而原子彈迅速改變這一切,正好呼應了這篇紀實傑作迅速改變封面日常場景給讀者的印象。

但《紐約客》是有改變的,且還會繼續改變。但其改變往往不動聲色。最新的改變是2000年,現任編輯大衛‧雷姆尼克決定對戲劇和電影指南部分進行改版,並委約服膺現代主義的馬西莫‧維格內利負責。維格內利深知情況之微妙,遂以外科醫生的精確性來實施改版──幾乎沒有人注意到。

赫西這篇長文的開頭是:「

你可能會有興趣的文章: