1982.4.10 紐約通訊/董鼎山

1981年10月,美國各地作家集合起來,在紐約舉行了一次歷史性的大會。大會的發起人有許多名作家,參加的人數達三千以上。關於大會的詳情,我當時曾為香港《大公報》寫過報導。

由於這次作家大會,我好奇心起,作了一些研究,發現50年前美國的第一次與第二次全國作家大會的情景就與這次大不相同。

30年代初期正是國際法西斯主義思想崛起的時候,作家們深感威脅。第一次美國作家大會的舉行受美國共產黨支持。到1937年舉行第二次大會時,共產黨已退居後臺,口號是「人民陣線政策」,目的是在聯合無黨無派的民主分子。參加大會的有海明威,名詩人阿契波.麥克里修(Archibald MacLeish),文學批評家馬爾可姆‧考萊(Malcolm Cowley),肯尼士‧波克(Kenneth Burke),沃爾陀‧法蘭克(Waldo Frank)等。

那時的美國左翼作家陣營已在漸漸分裂。一小部分作家與共產黨分手,這些作家包括後來成名的瑪麗‧麥卡錫,狄威‧麥唐諾(Dwight MacDonald),菲力浦‧拉夫(Philip Rahv),威廉‧菲力浦斯(William Phillips)。他們都是馬克思主義者,可是對當時的蘇聯共產黨路線與史達林政策公開表示不滿。

美國的著名左翼文學刊物新《黨派評論》(Partisan Review)就是於這時問世,由上面所述的這些作家聯合編輯。

我過去在本刊曾數度談及商業性的美國文學雜誌如《紐約人》、《星期六評論》等。而嚴肅的文學作品,尤其是詩與論文,商業性刊物不要,很多是在「小雜誌」(Little magazines)中發表。所謂「小雜誌」也者,多半是大學文學系或私人出版的文學季刊,小雜誌最盛時期是70年代。據1980年的一次統計,那年「小雜誌」共有1200餘種。可是多數都是由作者或詩人自資印出的詩刊之類,銷路只有數百份。好的銷路也不過數千份,但是在出版界影響卻很大,因為編輯們往往在這些「小雜誌」中尋找寫作天才。「小雜誌」雖然稿費很少,有的甚至不付稿費,但初出茅廬的作家都很熱望在「小雜誌」發表短篇小說,夢想被商業性出版家發現。可是「小雜誌」取稿條件嚴格,態度認真,也常常發表清高的名作家作品,青年新作家要想擠進門去,也並不容易。

所謂「小雜誌」不過是因為銷路小,廣告少而已,在文學界、學術界卻受器重,著名的有《芝加哥評論》(Chicago Review)、《哈德遜評論》(Hudson Review)、《西溫尼評論》(Sewanee Review)、《耶魯評論》(Yale Review)等。

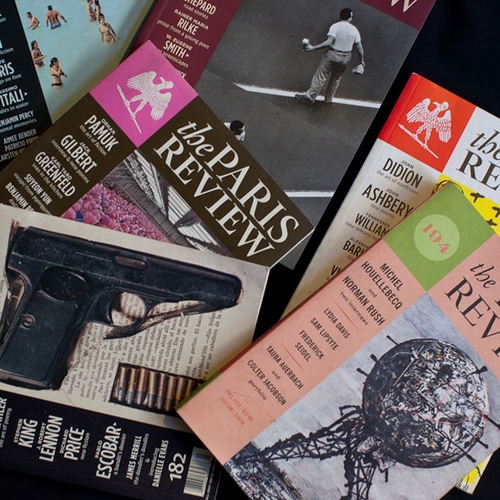

《黨派評論》雖然不是大學出版,由於它所登載的作品注重嚴肅文學,品質高,也可被列為「小雜誌」。「小雜誌」中最佼佼的兩個是《黨派評論》與《巴黎評論》(Paris Review)。它們與眾不同處是在於內容的成熟,作家的有名,銷路亦較大。隨便揀一本,你可見到女作家喬埃斯、卡洛兒、奧茨、名詩人詹姆斯.狄基(James Dickey)這些名字。本文所要介紹的便是這兩份在美國文學界、出版界特別受重視的非商業性文學雜誌。

《黨派評論》開初出版之時,兩個主編者是菲力浦‧拉夫與威廉.菲力浦斯。四十餘年後,菲力浦斯仍是主編,拉夫卻已於多年前因發生政策意見的不同而決裂退出。實際上,拉夫不但是初期《黨派評論》的臺柱,而且也是第二次大戰前後美國左翼文學界最有影響的一位編輯兼文學批評家。

《黨派評論》那時是文學界高級知識分子集中地,除了上面已列過的幾個名字之外,尚有愛德門.威爾遜、萊昂納.屈瑞林(Lionel Trilling)、漢娜.亞侖特(Hannah Arendt)、西尼.霍克(Sidney Hook)、戴爾摩.許瓦茲(Delmore Schwartz)、保爾.哥德門(Paul Goodman)。這些人士後來都成為著名文學評論家或社會科學家。他們從馬克思主義者思想的立場出發,常常辯論時局與文學傾向,在《黨派評論》發表。後來有的思想轉而右傾,如已故的屈瑞林(曾是哥倫比亞大學文學教授)和霍克(曾是紐約大學哲學教授)便是兩個例子。

《黨派評論》的前身原是於1934年問世的一個美國共產黨機關刊物,編輯包括拉夫與菲力浦斯。但是刊物不久即告夭折,同時,此二位編輯對美共在政治與文化上的完全追隨蘇共路線逐漸感到不滿。在1937年的作家大會後,他們將《黨派評論》復刊。

30年代後期正是反法西斯主義左翼文壇極為活躍的時候,《黨派評論》立即成為美國高級知識分子圈中一個重要刊物。在政治上,這些作家們被指為託派,因為他們批評史達林。在文學與藝術方面,他們的激進的先鋒派作風也引起很大注意。可是他們的處境並不穩定,一面受共產黨攻擊,一面受右派學術界攻擊。

這些攻擊實際上不能左右《黨派評論》,包括拉夫的思想。自始至終,他是一個激進分子。他一度曾任布蘭達斯大學教授,住在波士頓高級住宅區一所洋房中,過著布爾喬亞式的富裕生活,而一面仍在猛烈抨擊這個給予他經濟上成就的社會制度。從五十年代至六十年代,他的態度越來越反美,大大地影響了60年代美國青年的社會革命(黑人人權運動,反越戰運動,女權運動等等)。目前愛好文學的青年難得有知道拉夫這個名字的,可是他在美國知識界與文化界所留下的痕跡,不可抹殺。

另一個值得一提的《黨派評論》初期人物是詩人戴爾摩.許瓦茲(Delmore Schwartz),這個名字對年輕人來說也許不熟。可是讀者如有機會讀到諾貝爾文學獎金獲得者索爾.貝婁(Saul Bellow)的小說《洪堡的禮物》(Humboldt's Gift, 1975)時,請注意書中的主人公便是影射許瓦茲。許瓦茲也寫短篇小說與文學批評,能爭善辯,深深地刺激了當時的文學論爭。

許瓦茲在《黨派評論》編務方面最活躍時期是1943年至1955年,寫了不少篇文學評論,最引起文學界風波的是他與萊昂納‧屈瑞林的論爭。這個論爭將《黨派評論》的作家陣營一劈為二,但同時也鞏固了它在現代文學與先鋒派運動方面的開創者地位。

論爭的要點在於屈瑞林認為,現代文學名著與激進派政治不能和諧統一,《黨派評論》作家們既然深愛現代文學名著,就與他們的政治觀點相矛盾。《黨派評-論》摒斥這個論點,許瓦茲、拉夫與其他作家起而反擊,整個文學藝術界的現代主義者紛紛響應。屈瑞林在國攻的情勢下漸漸右傾。他的文學批評家聲譽也因此遭了挫折。(可是有人指出,拉夫本人於早期對亨利‧詹姆斯的作品深加讚揚,到了後期又完全否定了自己的初見,不是證實了屈瑞林的理論?)

至此為止,我在這裡所述的不過是美國左翼文學運動一些皮毛,主要是在替《黨派評論》的介紹搭起一個背景。40年後的現在,《黨派評論》的主編仍是威廉‧菲力普斯。它仍是一個偏左的文學雜誌,刊載嚴肅文學作品(不一定是普羅文學),可是已失去了當年的色彩與影響。

如果說《黨派評論》是個自稱馬克思主義的文學季刊,另一個受重視的非商業性的文學季刊《巴黎評論》可以算是十足布爾喬亞的產物了。

《巴黎評論》剛於1981年春季號慶祝創刊25週年紀念。創刊人之一喬治‧普林姆頓(George Plimpton)今日仍是該刊主編。普林姆頓出身富有,多才多藝,除了會寫文章之外,他的好奇心奇重,什麼都要嘗試一下,他當過職業的棒球手、拳擊家、電影演員、電視廣告演員,常將他的經驗寫書作文。由於家庭的富有,他沒有正當職業,可是在電視上作廣告,收入很大。

有一次我戲問他:「喬治,你興趣這麼廣,雜務這麼多,怎麼有閑功夫來編嚴肅的文學雜誌?」

他大笑答道:「這就是《巴黎評論》經常脫期的原因。」

名為季刊,《巴黎評論》有時出得晚了,就二期合併。我上次見到普林姆頓時,他說他剛自中國遊歷回來。我問他到過何處?他說他到的地方既非北京,也非上海,只是廣州附近的一個小城。因為他當前的興趣是焰火,他在那裡參觀了中國焰火的製法,作為寫文章的素材。

偶然看來,《巴黎評論》的主編人對生活似乎取遊戲的態度,可是實際上這個文學刊物二十餘年來在國際上甚享盛名。《巴黎評論》第一期是於1953年春季在巴黎出版的,到1981年才慶祝「25週年」紀念,便可見到主持人的隨便。季刊常常脫期,可是它的材料都是一流,不少作家都在這裡脫穎而出。例如,菲利普‧羅斯(Phillip Roth)的初作《再會,哥侖布斯》就是發表在《巴黎評論》(1958)上。其他作家如威廉‧史泰朗(William Styron),威廉‧格斯(William Gass),特瑞‧塞曾恩(Terry Southern)等都與《巴黎評論》一起成長。《巴黎評論》所刊載的文章中最著名、最受作者們注意的是「作家在著作」(Writers at work)這一欄,詳細記錄了對世界一流作家們的訪問,解剖了這些大作家的創作方法與習慣。《巴黎評論》的《作家在著作》單行本已發行了五部,是初學小說創作者的「聖經」,也可用來做寫作學校的教科書。

由於主編人的交友廣泛,《巴黎評論》常有文學界稀有珍品出現。近來一期載了一篇從未在他處見過的海明威遺作《短篇小說藝術》,這篇珍品的來源讀來猶如一篇故事:1959年3月,出版家斯克立勃納(Charles Scribner,Jr.)請海明威將他的短篇小說編成一本專給大學生閱讀的選集。他自己選了最受人喜愛的12篇,請海明威也挑幾篇,並請他寫一篇有關短篇小說藝術的序言,給學生們在課堂作討論之用。海明威立刻同意。

海明威夫人瑪麗在打字時,發現這篇文章有自吹自捧、蔑視其他作家的傾向。斯克立勃納也認為這篇論文不能用作大學的教材。海明威最終聽取妻子與出版商的勸告,沒有發表此文。原稿存在甘迺迪圖書館中,版權屬於海明威基金會。二十餘年後,此文終在《巴黎評論》發表,成為文學界一件新聞。

同期的《巴黎評論》還發表一篇威廉‧福克納的鬼故事《狼人》。原來這是一篇福克納生前向他侄兒女們口述的兒童故事。侄女在幼時聽了故事後,印象甚深,成年後便憑她的記憶用福克納的辭藻與作風記錄下來發表。

凡此種種,都使《巴黎評論》成為一本獨特的文學雜誌,使文學界、學術界、出版界不得不予以特別注意。

《巴黎評論》的籌辦其實是1951年春季。當時巴黎多的是美國青年作家,希望學海明威的榜樣。最初有新創刊物念頭的是彼得‧麥蒂生(Peter Matthiessen)與哈魯‧休姆斯(Harold Humes)。創刊號出版時,普林姆頓恰自劍橋大學抵巴黎遊歷,即被拉角當編輯之一。由於他有餘暇,終而成了刊物的全權負責人。二十餘年來,在《巴黎評論》發表而後成名的作家眾多(例如,威廉‧史泰朗的《蘇菲的選擇》是近年暢銷書之一),黑人作家理查‧賴特(Richard Wright),歐文‧肖,諾曼‧梅勒等都曾在此發表作品。還有的成為高級的文學代理人,有的成為書局總編輯。當前美國品質最高的書評雜誌《紐約書評》的主編人之一勞勃‧西爾伐斯(Robert Silvers)年輕時也曾一度當過《巴黎評論》的編輯。

《巴黎評論》的編輯部於1972年搬至紐約,一直設在主編喬治‧普林姆頓的家中。喬治以好客聞名,因此他的家就成為非正式的紐約文藝沙龍,好在他的私人進益不少,毫不在乎。他開派對,應邀者都是文藝界著名人士。有一時期,《巴黎評論》那批人士甚至被目為「紐約文藝界的中心」。甘迺迪總統遺孀賈桂琳有時 也是喬治家中派對的客人。文藝與時髦混在一起,這就是喬治‧普林姆頓的作風,也就表明《巴黎評論》雖不是一個商業性文學雜誌,卻有其布爾喬亞的背景。令人可敬的是它堅持發表純文學作品。

美國的文藝雜誌之多,難以計數。這裡所述的兩種代表了美國當代文學重要的一面。不過在商業化的社會中,有天才的作家往往有不可避免的終局:趨向商業化。《黨派評論》與《巴黎評論》這類標榜清高的文學刊物至少有兩項用處:一、培養新作家;給無名作家一個發表的地盤;二、收容老作家;給成名的作家做避難所,發表他們在商業化刊物不受歡迎的純文學作品。

《巴黎評論》不久將出一期介紹中國文學的專號。何時問世,尚不得而知,因為主編人喬治‧普林姆頓出外度假去了。