精選

【英國】《i-D》25歲,想起《The Face》的23歲

2007/10/23 00:50

瀏覽727

迴響0

推薦1

引用0

When i-D is Celebrating

「世界上本沒有運動,都是媒體自己鼓吹出來的。」誰還記得已停刊2年的《臉》(The Face)的這句名言?最近,它當年的戰友《i-D》連續在遠東的香港和北京開展《i-Dentity》,更令人回想當年的倫敦與街頭龐克運動時代,這些街頭時尚雜誌的矢志。

1980年的5月,尼克‧洛根(Nick Logan)的《臉》創刊,9月,特里‧瓊斯(Terry Jones)則把《i-D》透過他的靈巧剪貼,讓世界的時尚人群開始了眨眼之旅。

他們都生逢其時,那種充滿抵制主流文化的青年的能量──即70年代末出現的極富表現力的PUNK現象,直接把這兩本倫敦街頭雜誌(當時還包括《Blitz》與《Arena》)的鋒芒毫無遮攔地表現出來了。那時的消費主義的詞藻把大都會的一切欲望與更新自我的變革心態表露無遺。

「這本雜誌裡面的人員什麼人都有:愛在家裡修修弄弄的人,冷嘲者,設計家,廣告員,海盜,花花公子,危險的超級時髦男女。」正如評論員眼中的《臉》雜誌成員,這表明著當時的倫敦在人群面孔中出現的劇變。

美國學者戴安娜‧克蘭把雜誌視為大都會文化生產中重要的一環,一直以來,25年的《i-D》與23年的《臉》就是這樣做的,它們一頭牽著那些時裝設計師、形象設計師、模特兒、攝影師、音樂人、電影人、藝術家、俱樂部等;另一頭,它作為一個專業的評判員、時尚的遙望鏡和潮流的暫停鍵,牽著一大群時尚受眾。

但這些並非是文化傳輸立場在精英論調下的一種陳舊的再版,「時尚出版社的迷人之處在於它的幽默。」社會學者莫特如是說,在這種薰陶下,《臉》的圖片視覺展示了不同形式的戲劇,它的文章則運用了文化和藝術中那種休克和激怒法,將它們同傳統的英國滑稽劇的幽默結合起來,而這種結合是機智、無禮與粗魯的合體。

一邊是雲裳天橋,一邊是先鋒派的街頭。《i-D》的時尚工作,用最簡單的方法來說,可以是這樣:把街頭的東西搬到天橋,又把天橋的東西擺到街頭去。早在創刊號,這本雜誌就這樣宣稱,「《i-D》大於時尚,屬於創造,絕不效仿它者。」這就是它的法則。

我拿到了《i-D》創立25週年的特別紀念冊子《i-Dentity》。其中,《i-D》的創辦人特里‧瓊斯與攝影師尼克‧奈特(Nick Knight)的訪談是其中最有閱讀價值的東西。特里‧瓊斯在其中真切道出了很多他在創辦了《i-D》雜誌25年後的感受,比如是:他自從創辦雜誌後便沒有搬過家,他認為,如果那些經常搬家的人做出來的東西會很不一樣。「我常常猜測,或是常常反問自己,為何會有人想到要去花錢在雜誌上,而不是去買支啤酒?」尼克‧奈特的回應則是哈哈一笑。

我忽然想起,在兩年前,《臉》同樣模式的回顧冊子《MOVEMENTS, 1980-2003》,雖然他們的標題更為大氣,但終歸多了一個終結符號,夾在雜誌中搭售,多少顯得辛酸。我又想起,這本雜誌的前任編輯凱文‧布拉多克(Kevin Braddock)所言,「傑出的過去阻撓了它的再進步。」

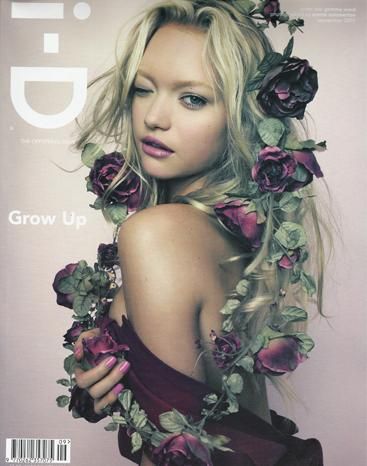

題圖:特里‧瓊斯遴選出在這25週年來,每一年的眨眼年輪。

《i-D》的時尚史,從80年代到21世紀,可以逐步見證潮流的撲面而來。

你可能會有興趣的文章: