『竹戶有女出長成,養在深山人未識。

天生麗質難自棄,一朝選在君王側。

回眸一笑百媚生,六宮粉黛無顏色……』

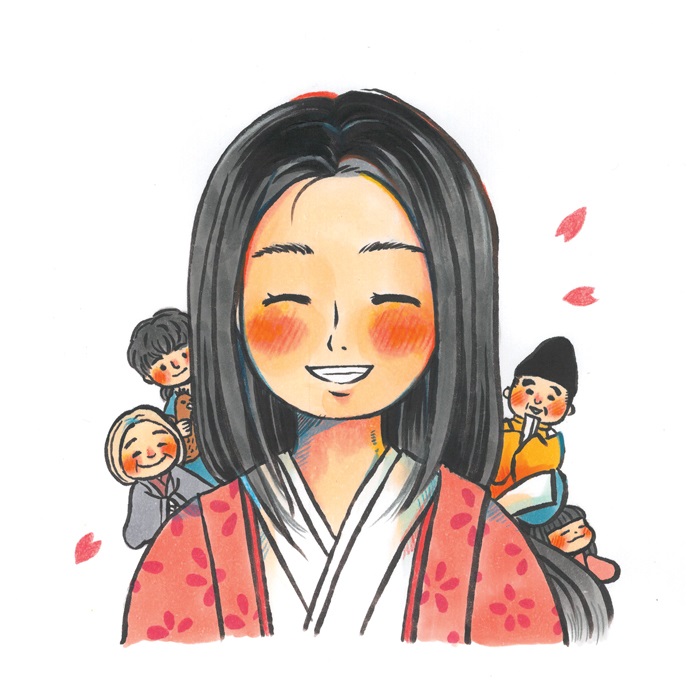

《輝耀姬物語》:一部禪釋‘生’、‘死’的物語

故事改編自日本最古老的傳說《竹取物語》,講述月亮的仙女下凡,被竹取翁夫婦撫養,片霎間由姆指姑娘長大成傾倒眾生的公主,沉魚落雁的美貌引來各路公子垂青,玉食錦衣、卻始終抓不住幸福,歷遍人世間的悲歡離合,最後披上一襲“霓裳羽衣",帶著一絲悵然若失返回天上宮闕——那真正屬於她的歸宿。

脈絡簡單,卻是人一生的寫照:地球=現世,而忘卻一切痛苦和凡間經歷重返‘月界淨土’則象徵死後的往生。劇終臨散場的一幕,嬰兒輝耀姬與月亮的映像重疊,點睛式帶出生死大同的參悟,而片尾曲的詞:“現在的一切是過去的一切"亦與此主題相呼應,因此從這角度出發剖析這部片,應該不會有偏離宏旨之嫌。

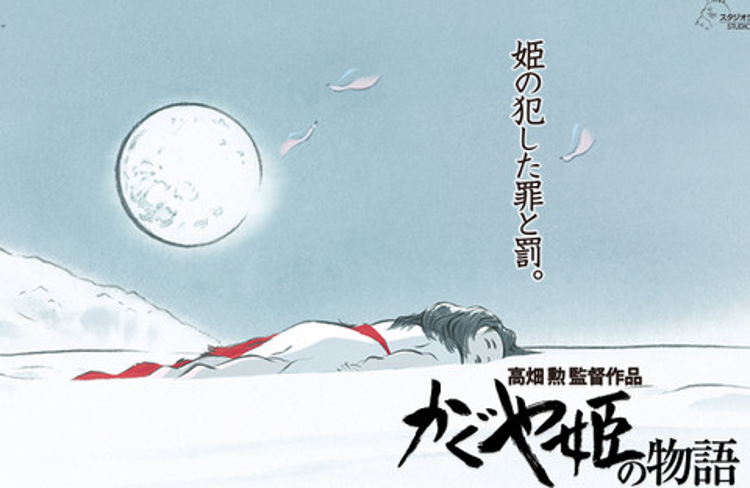

古人云:『死生亦大矣。』觀乎《輝耀姬物語》,之所以能帶來震撼,乃是因為它底子裏是一則探討生、死大命題的普世寓言。原作提及女主角輝夜姬來自月球,因觸犯了天條而被放逐到人間,後又在一介凡夫俗子面前羽化登仙,留下撫養她長大、肝腸寸斷的兩老。到底公主是犯了甚麼罪而被放逐?在浩瀚的宇宙當中,為何選擇地球?為何在凡間活一段日子便可一贖自己在月宮犯下的罪?說到底,在清澄、不老不死的月宮,有甚麼罪可以犯呢?又,為甚麼最後非得重返月之都不可?這些問題盤踞於高畑勳腦海多年,自年輕時於東映動畫工作、首度有將日本文學國粹《竹取物語》動畫化的念頭起,至78歲的高齡嘔心瀝血、終製作出《輝耀姬物語》這部曠世鉅獻,片長亦由原先預計的30分鐘擴展成約3小時:『姫の犯した罪と罰』——這是貫穿全劇的主軸,並在電影預告、宣傳和海報的標語上一再強調,足見這是導演真正想探討、向觀眾帶出的訊息。而既是出自《螢火蟲之墓》的大師高畑勳之手,又適逢是他人生體悟最多的晚年,反思的題材自然會是比較深沉、嚴肅的,雖不至於就是一部成人物語,但(骨子裏)絶不是一般灰姑娘式的童話。

但看畢整齣電影,觀眾(尤其是西方)卻普遍對公主到底因何故被貶落凡間一事一頭霧水,有著‘貨不對辦’、‘戲裡沒交代清楚’的印象。日本甚至乎有網友戲言,與其說是公主,倒不如說是竹取翁‘罪與罰’的物語。因此,這篇文章會聚焦剖析全劇的深層次意義,希望能揭開《輝耀姬》所述故事背後的真貌。

輝耀姬在月界所犯下的‘罪’

導火線的關鍵在於那首串連全劇的《童謠》:

『鳥兒、蟲兒和野獸 青草、樹木和花朵 孕育出人情』

輝耀姬為何兒時便懂得這首歌?她唱的版本為何又多了一段,是其他人不曉得的?

尾段有一幕,輝耀姬得知自己快要回宮,與老媼俱坐一室、撫琴唱和,並向她憶述說,自己第一次聽這首歌是在月之都的時候,由一位去過一趟地球、後又返回月宮的天女哼唱;而那段憶述,伴有兩段謎樣的畫面:一羣飛鳥劃過披上丹霞的富士山,男人手拖着孩子,在黃昏的沙灘上追鳥,奔入海中;鏡頭一轉,父子倆站在海邊的松樹下,仰望月亮,悵然若失,似在緬懷着誰。

由種種線索推測,這位月上哼歌的天女,想必就是日本另一則神話《羽衣傳說》的女主人翁,故事大略是說:

“一羣白鳥飛到湖中沐浴,脫下羽衣露出仙女的原形,被男子碰見。男子收起其中一件羽衣,使得一名仙女變不回白鳥,被逼留下。女子跟男子結婚、生子。女子叫孩子問男子羽衣藏在哪,找到羽衣後穿起變回白鳥,飛返天上,留下男子和孩子。"

《羽衣傳說》據說發生的地點之一,就是可遠眺富士山的三保之松原(海邊的松樹+富士山),經導演巧妙的移花接木、穿插在輝耀姬的物語中。原作中的仙女明顯是一直想返回天宮的,但因羽衣被竊而被逼逗留人間,高畑勳因應劇情需要將故事稍作改動,為電影譜寫出新一則的‘後日談’,情景如下:

雖身在月宮,天女卻對人寰有一股莫名的牽掛,嘴邊常哼著地上那首童謠;尾段的“まつとしきかば 今かへりこむ"是天女自己加上去的,因此地上沒有人聽過。歌詞意譯是:『如果此刻真的在等我的話,我會馬上回去(你那裡)。』她那對留在凡間的丈夫和孩子想必早死了,而披上月之羽衣後,理應會喪失一切塵世間的記憶,但每當哼唱這首歌,眼淚都會不期然的淌下天女的臉頰。“很不可思議……"目睹這副情景,輝耀姬不禁心動神馳了起來:凡間到底有甚麼事值得如此眷戀,是怎麼樣的人情羈絆,以致披上月之羽衣後仍可以像藕斷絲連般,跨越時空、跨越生死的藩籬,觸動歌者的心靈呢?她望向這顆蔚藍的星球,不由得被當中的森羅萬象吸引:飛禽走獸,鳥語花香以及人情味,林壑尤美,四季循環不息,充滿綠意盎然的生機。

這首‘天女之歌’讓輝耀姬一窺月界所沒有的森羅萬象,從而勾起她對人世間‘生’的憧憬,渴望下凡到世上來經歷歌者心所繫的一切。

這,就是輝耀公主在月界所犯下的罪。

想像凡人般過活,有甚麼錯啊?普通都會這麼想吧。

須知作者佚名的《竹取物語》成書時,傳入日本的佛教正盛,而整套作品在當時社會背景的熏染下,都頗具濃厚的東方哲學色彩。戲中,月宮乃一清澄、無煩惱的‘極樂世界’——極樂、無煩惱之謂也,更準確點說,是一切呈‘空’、哀樂不能入的境界,不生不滅,遑論七情六慾:佛家稱之為‘涅槃’。

‘涅槃’,意為滅、滅度、寂滅。沒有哀、怒、憂愁,同時亦沒有快樂。這與一般現代人腦海中的‘天國’、‘桃花仙境’迥然不同。(蘇軾晚年參透人生,“回首向來蕭瑟處,歸去,也無風雨也無晴"的體悟便頗具這種禪味。)

在天人眼中,下界是一污穢、百孽叢生的地方,凡夫俗子被‘貪、嗔、痴’所苦,像痲瘋病人般追名逐利,困於永無止境的生死輪迴中,過著卑賤、朝生暮死的生活。佛僧鼓吹透過修行,擺脫‘貪、嗔、痴’的桎梏——世間一切煩惱的根源,達至一圓滿而寂靜的狀態(圓寂),從無止境的輪迴之苦中解放出來。

[阿彌陀二十五菩薩來迎圖:日本國寶級文物,藏於京都知恩院;佛家(淨土宗)相信,修佛法的善信臨終時阿彌陀會乘雲與二十五菩薩來迎,接往生者前往西方‘極樂’。此類‘聖眾來迎圖’於平安時代的日本貴族間極為盛行,常見掛於臨終善信所臥房間的牆壁上,為高畑勳所取材、用作電影中天人來迎的藍本;因圖中聖眾的樂器以敲擊為主,‘他們定是在奏些輕快的音樂’的構想在電影製作初期已成形。]

為突顯出這點,戲末來迎的‘月王’被描繪成釋加牟尼的模樣(原著僅稱‘看來像王的人’),站姿像一尊雕像般木然,而隨行的仙人皆表情空洞、目光無神,說穿了就像行屍走肉、沒有靈魂的空殼,與西方宗教的‘聖徒’大異其趣。甚至乎可大膽推斷,月界上的都是生前證悟涅槃而登仙的人。他們既視人間的七情六慾為累贅,自然不會體恤女主角與雙親別離的痛苦。(女官稱之為令人“心煩意亂的事",而膾炙人口的登場配樂‘天人の音楽’,高畑勳更建議久石讓採用曲調輕快的森巴風組曲,以反映他們是來自一沒有俗世煩惱的世界這點,觀眾耳中聽起來卻反像‘死神’慈航普渡、解脫眾生苦的奪命梵音,弦外又兼有‘莊子妻死、鼓盆而歌’的透和對生死的豁達,足見其匠心獨運。)

因此,思凡——嚮往俗世(輝耀姬口中的‘禁忌之地’)的塵囂生活,對那些證悟涅槃的天人來說等於走回頭路,想再去躺生死輪迴、受七情六慾擺佈的這灘混水。

這念頭是近乎‘異端’的存在。

輝耀姬成了月界的異類,作為仙人卻內心糾結、羨慕起凡夫俗子的生活來;在眾仙人眼中,她的心智是被情感迷亂了。

月界所加諸於輝耀姬的‘罰’

輝耀姬犯下了‘罪’,那就是作為仙人、對生於人間穢土有所嚮往,那月界加諸於她的‘罰’,又是甚麼呢?

上文提到過,這部片是一則以生、死為宏旨的普世寓言。如果公主的‘罪’是憧憬人世間的‘生’,所要受的‘罰’,無非是要她糾正這一觀念,對‘生’產生絕望而對回歸月界寂滅的‘死’抱有嚮往。因此,輝耀姬被抹去她作為天人的記憶(除卻那首事情觸發點的童謠),如願以償的落入凡間,親歷人世間的苦和悲歡離合,飽嘗一眾凡夫俗子所帶來的滋擾,在長期壓仰、積怨底下終興起尋死的念頭。這裡的‘死’並非指一般的死,如飛來橫禍、疾病或衰老所帶來的死,而是指‘心死’——杜絕一切生存的意欲,萬念俱灰,對世間的價値、愛・恨全盤加以否定。

古人云:『哀莫大於心死。』只消輝耀姬看破紅塵、參透人間是苦的道理,由衷想重返寂滅的‘月界淨土’(亦即認同人間=穢土),她便達到天人懲罰她的目的,同時亦是‘罰’本身的終止(‘懸解’)。

這就是輝耀姬下凡所要受的天刑。

換句話說,這場流放下界的人生,是月界為異端公主度身訂造的“思想矯正計劃"。

故此,公主的罪與罰,可以理解為人對生與死的天問,對世間之是美是醜,以至生而為人、對生存意義的反思,藉此勾勒出入世與出世兩種世界觀的衝突,而衝突到最後,是月界一方勝出了。

被天皇從後熊抱的剎那,輝耀姬的心發出了呐喊,說:“我受夠了,我不想再待在這種地方。"這種厭世的想法與尋死無異,正中天人的下懷。(之前拒絕入宮做妃嬪的時候,輝耀姬已對老翁說自己做好輕生的打算,手拿起織布機上的昆蟲屍體自喻。那時的她內心積怨已達臨界點,天皇的一抱、收定音之效。)在她不經意向月亮呼救的一瞬間,月界撤回對她的絕罰,輝耀姬有回了一切天人的記憶,想起自己當初是為了甚麼下來凡間,又為何懂得唱這陌生地方的歌。

結果,她後悔了。

“啊啊,我究竟待在這片土地上做了些甚麼……"這是人臨死前,總結自己一生所作出的感慨。當今有多少人,為遷就父母而犧牲一己幸福,因無力改變現狀而出賣自己的理想,被社會制度盲目牽著走而迷失了自然的天性,長期埋沒真我,即使最後過的是錦衣玉食的生活,又有甚麼意義?都白活了,覺今是而昨非的時候為時已晚。縱然已領悟幸福的眞諦,但已經回不去了;死神不會因你對人生有新的體會而放慢腳步。要來的還是要來。(在輝耀姬失去意識、被‘飛天’接上祥雲的彌留之際,讓她與父母作最後的相擁泣別,已是莫大的慈悲寛容。)

對月撫琴,輝耀姬苦苦哀求讓她繼續留在凡間,多感受一下“在這片土地上活著的幸福",所表達的正是這種對人生的欷歔、無奈和歎息。

換句話說,這是一部關於一個有過快樂童年的女孩,在受社會制度洗禮的同時經歷成長的痛,嘗到因緣錯失的遺憾,時而陷入迷失自我的掙扎、時而妥協,最後在恍悟自己人生意義之際死去的故事。

因此說,這部片其實是人生的縮影——用一個時辰,講完一生。戲裡何謂‘有意義’的人生,至少對女主角來說,是絕不含糊、拖泥帶水的,連五歲童也看得出,她想做回‘竹荀’,過童年過的生活:偷田瓜、捉野味,結伴嬉山玩水,捨棄軒冕,寜作綻放於田原邊的一朵野花,“像鳥獸一般活著";套用石作皇子的話,就是“將朝夕的運作視為喜悦,將四季的變化視為糧食"——與自然為伍,去感受淳樸的鄉土人情,即使有時候只能用草根果腹;撇下仙境的恬逸,寧與真命天子在凡間同甘共苦,即使最後步向死亡。(這席話其實是說中公主心坎的,使石作皇子成為五名求婚者當中唯一讓公主動過心的人,只是‘信言不美,美言不信’,有這份心意的人不會用如此浮誇的話說出來。)

這“甘其食、美其服、安其居、樂其俗"的理想鄉生活,頗像道家所描繪的‘至德之世’:『同與禽獸居,族與萬物並,惡乎知君子小人哉!同乎無知,其德不離;同乎無欲,是謂素樸。素樸而民性得矣。』公主心嚮的幸福,其實就這麼簡單。五名求婚者最終雖鎩羽而歸,但輝耀姬抗拒的其實不是婚姻,而是造作、虛情假意的‘偽’。輝耀姬一生都在追求‘真’,真近乎‘自然’。

無奈,想做回自己、與所愛的人一同追求幸福時為時已晚:就在短短一瞬間,輝耀姬確曾萬念俱灰、屈服於厭世的絕望底下,請求月亮的仙人來接她走,後悔莫及。這場‘出生’與‘入死’的處世角力,是天人勝出了,取回天人記憶後的輝耀姬怎樣想對他們而言已無關痛癢。終幕,天人來迎,在披上遺忘的月之羽衣前,輝耀姬對自然界作出最後一次歌頌,超越一切地肯定人世間的美。“這裡一點也不污穢!"對催促她離開的女官,她反駁道。對輝耀姬來說,這世界是瑕不掩瑜的,有鳥,有樹,有生命,以及人性的光輝。父母的愛、人與人之間的眞情,可以抵銷凡間一切的苦難。無奈,一襲羽衣披上,這活出人間‘真、善、美’的絢爛生命也跟著香消玉殞,教人無限惋惜。

月界一直在幕後誘使輝耀姬萌生死念

觀乎網上評語,都普遍將悲離的結局歸咎於老翁身上,說他自把自為、不理會女兒的感受,騎刧了女兒的人生,然後將焦點放在家長與子女的代溝上,說幸福無價、錢買不到幸福云云。沒錯,但這只是淺析之見,忽視滲透全劇、月宮力量的作祟。至少,這不是物語最深層次意義想帶出來的訊息。在這篇文章所著眼的‘罪與罰’框架下,可以斗膽說,老翁,五名求婚者,以至乎天皇,都不過是月宮仙人手上、處心積慮要把輝耀姬一步一步迫向‘死亡’的棋子。說穿了,就是整套童話般的物語,由始至終都是天人佈的一個局,要教輝耀姬萌生厭世之念、割絕一切紅塵眷戀,恍悟人生是苦・歸根是命,好早日登仙。(這就是為甚麼輝耀姬初頭長得如‘竹荀’般快,到了十三、四歲荳蔻年華以後,速度又慢下來的原因,京城的後段才是天人真正“感興趣"的部份。)

任誰都說得出,竹取翁舉家移居京城是整部物語的轉捩點,戲中用‘現在’與鋪陳的‘過去’作了個有力的二元對比。(鄉間的童年是公主一生中最快樂的時光,同時亦是竹取翁夫婦等一眾人最幸福快樂的時光。)但是別忘了,是誰在竹林爆出一莖又一莖的黃金和綾羅綢緞給老翁,為搬遷以至令公主痛不欲生的日後談提供了動機及雄厚財力之基礎。“上京把女兒培養成高貴的公主殿下,過配得上這些衣裳的生活,讓貴公子對她傾心,這才是公主的幸福。"——老翁只是揣摩天意,將之付諸執行而已;試問有誰生在迷信時代,親歷此一連串神蹟後不會作這聯想。誰來當輝耀姬凡間的養父養母,屬天擇,只可以說選竹取翁選對了人,而一開始竹取翁也把公主當作‘上天賜給老夫我’的禮物,將人偶大的她捧在掌心不讓老媼碰;將公主視為己物的心態到最後都沒變,但與京城的薄情郎不同,他是真心愛她、想她幸福的,只是他揣摩天意著手為公主籌備的幸福,實是天意要加諸於她身上的刑戮,要將她一步步迫向絕望的深淵。(戲的開頭,在野孩子和老翁喊‘竹荀’和‘公主’的拔河中,蹣跚學步的嬰兒選擇走向老翁,似已預示自己長大後會順父意當一名‘公主’的宿命。)老翁沒有錯,是人傻得有點可愛罷了。

畢竟,輝耀姬所憧憬的世界,不是只有自然界的美,也有人性險惡的醜陋面。要輝耀姬認清‘人間是苦’,沒有比感同身受來得更有說服力。富貴,人之所欲;假如要懲罰的對象是坊間一凡夫俗子,大可一開始便把他生在京城一戶窮家庭裡,用貧困窘迫使他速速就範、舉白旗投降;但當對付的是一位可以說是正能量化身,“只要能過自己的生活,跟你一起啃樹皮也幸福"的超樂天女孩,就要逆坊間之道而行,讓她一嚐心嚮的鄉土人情後,綾羅加身、把公主的心囚禁在一襲襲華服底下,置於一座用朱甍碧瓦砌成的監獄中(就像老翁給公主編的‘上等竹籠’,公主恍如那隻籠中鳥),而彷彿正是天有意要與她作對般,除了享之不盡的財富外,輝耀姬又擁有天賦的傾城美貌和才華,天生麗質難自棄,慕名來求婚的貴族子弟多如過江之鯽;一心嚮往原野自由的她被安插在繁文縟節的帝都,猶如魚脫於水,痛不欲生,一切實屬天意安排,而這迂迴的懲罰手段最終也湊效了。

紅顏禍水,彷彿每一樣天賜在她身上都成了詛咒。(甚至乎可進一步推斷,故事若發生在現代,結局一樣不會有變。)

諷刺的是,這些上天賜予的沒有一樣是她自己想要的,而她真正想擁有的最終卻一樣也沒有得到,只能說是造化弄人。把賬都算在老翁頭上,是get不到整件事情的始末。(雖有說,真正需要“思想矯正"的似乎是那個天皇,但此純屬戲言。)

命名宴一幕,御簾後的公主無意間聽見賓客酒後失言,不禁悲從中來:理應衷心向她道賀的賓客,竟出如此輕佻的冒犯之言,讓公主驚覺他們來給她慶祝的這份心意是假的,老翁為她辦的這場‘宴會’是假的,禮教的繁文縟節,連同當前玉食錦衣的生活,一切都是假的;公主的心情,頓時像周遭搭建的海市蜃樓般崩潰了。悲憤交雜下,公主奪門而出,抖掉累贅的十二單衣,狂奔在京城大道上,直往深山的兒時舊居奔去,想找回往日生活的‘真’。

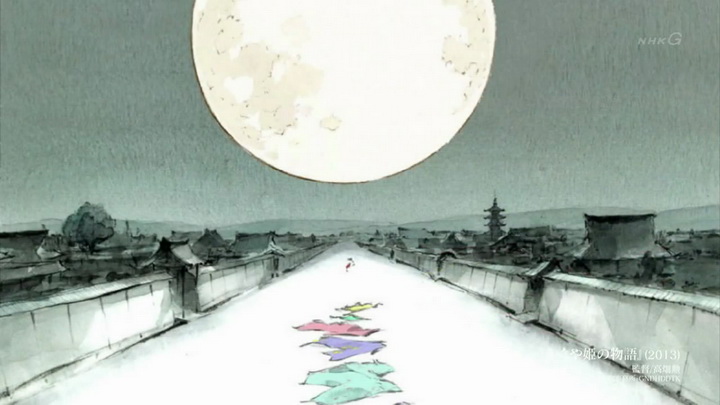

公主奔走京城的這一幕,天上的月輪大得幾乎佔據了整個夜空,彷彿伸手可及;照‘罪與罰’的解讀,公主此刻‘待不下去’的想法,與月界要她萌生的厭世之念相差無幾,是瀕臨‘死’的絕望。(公主傷透心折壞貝合玩具的那段,配樂就名為《絶望》。)也因此,象徵‘死亡’的月亮以近在咫尺的姿態呈現,然後形影相隨般,時而高照,時而隔著枯木窺視着公主於樹叢奔馳的身影,畫面也愈趨凌亂、筆觸狂厲奔放,捕捉公主心亂如麻的心境,是導演的表達手法。這是戲的經典劇照之一,同時亦是本作角色最澎湃的情緒波動。

接著毀壞後園的假山造景一幕,滿月當空,公主怪責自己給別人造成不幸,嗚咽著喊:“假的,假的,都是假的,連我也是!"只見月光明燦,默默注視著一切照盤算的方向發展,彷彿是導演在提醒觀眾誰是幕後的始作俑者。如果說這是齣悲劇,那這是一齣沒有奸角的悲劇,結局更教人痛心,彷彿罪、苦難是固有於世間,悲離是宿命,缺陷屬人生本質的一環。

最後,乘祥雲升天回月宮的一幕,理應失去一切凡塵記憶/情感的かぐや姫迴首,望向蔚藍的地球,不知為何、一股莫名的不捨襲來,淚珠盈眶,就像兒時自己第一次唱那首《童謠》哭的時候一樣,一切盡在不言中。如主題歌所唱,生命的記憶(經歷),是深刻地烙在靈魂上面:記憶可以消去,情感可以消除,但靈魂上的烙印不會就此消卻,是生存過的證明。公主最後是將這樣一份‘記憶’帶返月宮,頗有“天長地久有時盡,此恨綿綿無絕期"之憾。

落入凡間的‘生與死’=月亮公主的‘罪與罰’,這,就是整部《輝耀姬物語》的來龍去脈。

‘生=罪・死=罰’,這類二元對比的手法遍佈全劇:‘鄉郊・城市’、‘童年・成長’、‘禮教的束縛・田野的奔放自由’、‘理想・現實、‘美・醜、‘貴・賤、‘浮華・恬淡’、‘希望・絕望’、‘公主率性的真・情郎虛情假意的偽’、‘男權的主導・女性的被動’以至主題歌的‘過去・現在’……例可以一直舉下去。

因此,高畑勳借《輝耀姬物語》想探討的,是觸及人生命最本質的議題,公主的‘罪與罰’,是人對‘生與死’的天問,向觀眾帶出入世與出世兩種處世態度的反思:人是甚麼?生存的意義是甚麼?天意之於人又是甚麼?世間有値得冒死追求的人生嗎?面對命運的崎嶇波折,是該逆來順受還是負隅頑抗?

世間是美?是醜?人性本是善?是惡?世間有所謂對或者錯嗎?還是一切鏡花水月,根本無從區分?

人有宿命嗎?古賢的人生觀和哲學放在現今還適不適合?有得選擇,你會來這個世界嗎?知道死期在即,你又會怎樣改變自己的生活?

這部片的深度,絕不止乎‘愛情’、‘物質幸福’,批判盲婚啞嫁的制度或探討父母與子女之間的代溝這麼簡單。

輝耀姬下凡曾死過兩次

公主從命名宴奔走出京城,回到深山的故鄉,發現一切早已物是人非,竹戶被陌生人佔住,捨丸和兒時玩伴們隨木工師傅的聚落遷離,只留下那棵枯樹。(由她與燒炭老人的對話可知,輝耀姬那時是人生第一次經歷冬天[一歲未滿,囧],以為山是真的死了、不會回春;從往後的劇情推算,由降生到被天人接走,輝耀姬實際在凡間只待了約四年時間。)

形如槁木死灰的公主隻影形單走下山巒,穿越飄着雪的梯田,最後不支倒臥雪地上;滿月當空,周圍盡是一片只有白色和灰色的世界。“我看過這片景色……"公主喃喃說完便閤上眼,之後有叫作‘飛天’的月宮仙女前來,在她身上空盤旋,似是守護。

須臾,公主在自宅的御帳台上驚醒,發覺外面的宴會仍在鬧烘烘進行着,身旁的女侍童熟睡如常,許多觀眾便以為剛剛發生的是一場夢。

但倒臥雪地一幕,輝耀姬確實在凡間死了,關鍵線索是御帳台上、貝合玩具的碎片:若然那一段是夢,醒後斷不會有夢中奔走前、輝耀姬傷心折壞的貝合玩具。而死前她回想起的那片白色、灰茫茫的世界,正是自己下凡前曾居住、四大皆空的‘月界淨土’。(後來憶述‘天女之歌’那段有繪出來。)這回想,大概是要對輝耀姬之死作出提示。(‘月界淨土’[寓意上]=‘死’)

恐怕實情是,輝耀公主未受完天刑便率先氣絕,還有着‘罪’,因此,‘飛天’所象徵的月宮力量介入、把時間校回到未出走之前。換句話說,輝耀姬還未領略天人罰她下凡要她領略的教訓便Game Over了(未心死身先死),於是月界將塵寰的時間reset過來。(月宮仙人似乎都擁有某程度操縱時間的能力,輝耀姬後來爭脫天皇的熊抱時,便展現似是能將時間凍結的能力。)月亮,似是默默地等待輝耀姬從凡塵眷戀中悔悟過來……

這是輝耀姬在凡間第一次的死。

在這之後,輝耀姬成熟了許多,乖乖聽相模的話染齒、拔眉,往父親心目中的‘高貴の姫君’形像邁進,似是惦記燒炭老人說過的一番話,把眼前的苦難視作一場冬、一場考驗,默默地等待自己的春天到來。戲中,她放生過三次動物:被拴起的貓,蚱蜢,以及竹籠中的麻雀,分別對應《童謠》中的‘野獸’、‘蟲兒’和‘鳥兒’,正是寄託自己嚮往自然/自由的情懷。

到了五位達官貴族求婚的戲肉,公主將計就計,向他們作出五寶之刁難,答應嫁給那位尋得寶物的人。(原作中,かぐや姫是自己想出那五道難題的。)素未謀面便將自己比作稀世真寶,輝耀姬識破他們的虛情假意,愛上的只是從別人口中聽來的‘高貴の姫君’,但終究這‘姫君’形像是禮教制度的支配底下打造出來的,並不是真正的自己,真正的自己是熱情奔放於林壑山水之間的。情郎以贗品充數,企圖瞞過かぐや姫的眼睛,愈加突顯這份愛的假和人性陰險的醜陋面。再一次,物語以五件寶物的‘虛幻’對比《童謠》中大自然美的‘真’:

蓬萊山玉枝=‘樹木’

火鼠的裘衣=‘野獸’

佛陀的御石鉢=‘花’(石作皇子送上朵紫雲英代替,謂花生在石旁)

神龍的五色珠=‘蟲’(古通‘蛇’=‘龍’)

燕子的安產貝=‘鳥’

《童謠》唱的,是公主真正想過的人生。(《童謠》=公主下凡的目的=公主的人生意義,同時亦是月界眼中的‘罪’:轉呀轉的‘水車’=地球,呼喚太陽公公快出來的‘太陽’象徵‘生機’、‘生命力’,與月界的‘死亡’敵對,整首《童謠》所歌頌的生老病死與生態、四季循環在某意義層面上可暗指輪迴,對天人而言是莫大的禁忌。)公主心嚮往的是自然的美,受‘貪、嗔、痴’支配的人間界卻給出截然不同的‘花、木、鳥、蟲、獸’版本來,姑且稱之為山寨版;這五件虛幻的寶物象徵了源自人心佔有慾的歪邪——世間自然美的扭曲面,最後給竹子帶來痛苦,彷彿是月界在對公主說:“給我好好認清世間煩惱和人性醜陋的真面目吧!這就是妳一直朝思暮想的地球的樣子!"

畢竟,人工贗品雕琢得再怎麼精美,都取代不了大自然的一朵花、一株綠草,孕育不出真的‘人情’,不能帶給公主心嚮的幸福。假的蓬萊玉枝,被燒盡的火鼠裘——“這就是我在他們心中的價值。"這也時時刻刻提醒着公主,一日她所等待的春天未來,當前的自己也是贗品,像後園的假山水造景一樣。(“那高貴的公主殿下根本不是人!"她曾脫口而出,說道。可想而知,當周遭的人都以‘高貴的公主殿下’的眼光來看待她,她心裡是有多麼的難受。櫻花樹下不慎撞倒庶人的嬰孩,卻反而是嬰孩的媽媽用土下座來向她乞饒,及後在京城巧遇捨丸,雲泥之差的際遇更令她百般感傷:樸陋如昨的對方,以及今非昔比、違背往日承諾的自己……兩幕戲均沒用上一句對白,就把主角的心境刻劃得淋漓盡致;世途無奈,以前童真的生活只餘下追憶。)

五人求婚這段用了層遞,由令人哭笑不得的演獨腳戲到鬧出人命,公主的反應也由起初的笑呵呵,到手震,到沉默,到伏地痛哭,到自暴自棄與哀慟自責,心境愈來愈趨近月宮仙人要的‘死’。(順帶澄清,坐在御簾後的‘鬼臉婆’眞實身份是北夫人・石作皇子的正室,並非如一些網民所誤會般、由老媼或公主假扮。)

等到最後,春天沒有到來;公主緬懷童年故居,重遇捨丸。那時候的她已經取回天人記憶,知道自己下凡受罰是怎麼一回事,儼然像名宿命論者般在拋謎語:“不可能了"—“太遲了"—“沒辦法,已經逃不掉了"—“就是被找到了。"換句話說,就是:『我的一生由始至終都是一盤設好的棋局,在他的掌握之中,根本沒得跟他鬥,我是逃不出他的五指山的。』他,可以是指‘天人’,可以是指‘命運’,可以是指‘死神’,總之,就是人不可突破的‘宿命’。捨丸似懂非懂,但仍二話不說,要公主跟他一起私奔。公主被打動,也就豁出去,做回童年的‘竹荀’,與青梅竹馬的捨丸相擁在一起,想再續前緣;兩人遨遊天地,飽覽繽紛花海和田園風光。(這就好像末期癌症病人,知道自己死期在即,索性把儲蓄和退休金都花掉,跑去環遊世界。)藍天白雲,太陽高掛,象徵著‘生機’、‘生命力’。二人飛上蔚藍天際,俯瞰海景,然而就在這時候,月亮在光天白日的情況下出現了;瞧見月亮的公主驚惶失措,懇求給她寛限多一點時間,並叫捨丸抱緊她、不要放手。月亮的力量拆散了兩人,輝耀姬失去知覺,由高空跌入海中,激起一道高高的水柱。

捨丸驀地醒來,發現自己躺在與公主重逢的草地上,卻不見公主的踪影,便與觀眾一樣以為剛剛發生的是一場夢,而另一邊廂,公主乘牛車返回了京城。那不是場夢,公主落入海中之後確實又‘Dead End’死了,仙人發揮月宮力量,再一次把時間調回去。

這是全劇唯一的『Problem Scene』。正因為這不是一場夢,更叫人難以忽略捨丸樵夫已成家立室這事實。就劇情上來說,這設定完全多餘;就道德美學來說,錯得一目瞭然;就藝術效果來說,是把高潮前一幕的氣氛和感動都毀了,近乎敗筆。公主是無辜的,對捨丸有家室之事不知情,問題出於捨丸這負義男身上:一個肯二話不說,為她拋妻棄子的男人,能為她真正帶來多少幸福?好像公主一直所憧憬的幸福,到頭來都是場空,最多也只能做人小三似的,簡直是教觀眾暗呼月亮快點來接公主回宮,阻止劇情往這一方向發展。(而天人之後確也很快就出手了。)照高畑監督的說法,與捨丸‘飛翔’這幕原是為了讓公主“感受地球和人間的美好",而參照劇本原案,起初飛在天上的公主和捨丸會目睹的,是人們“在不同的土地上生老病死,是一段有如走馬燈的情景",後來才把這一幕的主題改為“公主和捨丸的心靈結合"。(詳見《THE ART OF 輝耀姬物語》pg.191,228。)

亦即是說,‘飛翔’一幕的原案其實更能切題,以‘人間美’為出發點,遍覽地上的生老病死,呼應全套的‘生・死’宏旨,而月亮的出現也就有了合理解釋,因為那段戲是象徵人臨終前所看到、有如‘走馬燈’一般的景象,在更改主題後才走了樣,把焦點落在男女之愛情上而令觀眾耿耿於懷男方已有家室一事。

也許,這是導演想表達,世間的事真的說不準(公主在對白也只是說,“如果和你在一起,或許我會很幸福"),反映世間無常,以前的時光真的回不來云云。總之,看上去有輝耀姬到最後都是在被男人騙的感覺——也許,這更能點出劇中主人翁的苦命吧。

‘真、善、美’:輝耀姬活出的是人性的光輝

古人云:『樸素而天下莫能與之爭美。』輝耀姬之所以美,源自於她對‘真’的執著。『真者,精誠之至也。不精不誠,不能動人。』

不論是以機智打發五位求婚者,還是與象徵傳統禮敎之枷鎖的相模鬧彆扭,公主都矜持著這份‘真’,對高畑勳而言,這種勇於擺脫父權社會的桎梏,衝破長期壓抑所展現的女性自覺,才是真正的女性之美。(令人不禁一邊看,一邊想:『好美的一股人格力量呢,猶如注入濁世的一道清流……』)

輝耀姬一生都在追求‘真’,真近乎‘自然’——也就是‘不刻意’。‘不刻意美而美’,就是美的最高境界。

賞櫻的一幕,一片赤子之心的かぐや姫一溜煙跑上山坡,望著飄落的櫻吹雪興嘆,洋溢的是對生命的喜悅。由作為躺在母親懷抱裡的嬰兒,因聽見鳥語松濤而發出嘻嘻笑聲,到長大後陶醉於天地之美,這一份,是許多都市人早已失去、對生命的熱情。看她一個人在櫻花樹下轉呀轉、翩翩起舞,猶如落入凡間的折翼天使,把日本文學中物の哀れ所刻劃之淒美推向高峰;不論是舞姿,還是天真爛漫的笑容,都是一曲對生命無上的禮讚,扣人心弦,美得令人痛徹心扉。這正是她下凡的目的,為要感受生命、體驗人世間的美(“我生下來就是為了活著啊!"—“有活著的感覺就夠了,一定會幸福的。")。櫻花飄落如雪,誰知背後藴藏的,是世間美倏忽即逝、以及伊人終將香消玉殞的悲命?

——遊戲人間,終究塵緣一場。

櫻花樹下的她,舞出了生命的頌歌——(沒錯,這就是她的‘罪’,答案早畫在劇照上了),意境雋永,尤勝坊間卷帙、說生道死的千言萬語。及後與捨丸翱翔天地間,公主張臂叫天地接納她,表達的何嘗不是“天地與我並生,萬物與我為一"的情懷!

當這樣一位天真無垢的陽光少女,下凡到這齷齪的世間來,最終都無奈被紅塵種種迫得萬念俱灰、屈服於厭世的絕望底下,所給世人的警示,又是甚麼呢?

總評:層次高・意涵深・韻味濃

這套費時8年、耗資51.5億日圓的鉅製,可謂高畑勲晚年集大成、登峰造極之作。

能夠把古代一則平平無奇的神話改編至這個地步,把主人翁的公主塑造得這麼有血有肉,為人物角色注入如此豐沛的靈魂,並把一人的人生昇華到普世寓言的層次,是超乎所有預期的,可謂青出於藍,頗有點石成金之妙。(原作《竹取物語》雖不至於是‘石’那麼糟,但故事中的公主始終給人高不可攀、不食人間煙火的印象,勾不起讀者心中的共鳴。)

電影猶如一面鏡,映出社會百態,又,原作中對禮教文明的虛偽,以及人性‘貪、嗔、痴’之醜陋的批判,穿越時空,至今依然擲地有聲,看完在人的心靈迴蕩,不乏繞梁不去的餘韻。

返璞歸真的水墨畫風,恍如觀賞一軸會動的繪卷,畫中有詩,令人耳目一新;寥寥數筆,東方的女性美便躍然於紙上,又豈是如今氾濫的CGI動畫所能企及?

在日本的票房成績雖不如理想,只夠回成本的一半(只及宮崎駿同期電影《風起了》的1/5,囧),但是意涵比起那些商業化、華而不實的荷李活電影好上不知多少倍,說它‘震古鑠今’也形容不了它的高超,堪稱動畫史上最高傑作;這樣一塊藝術瑰寶,說要把它納入人類精神文化遺產之列也不為過。

觀乎宮崎駿電影,以至西方動畫公司製作的動畫(包括迪士尼),沒有一套曾帶給我如此震撼,有種此套已成絕響、一覽萬山小的感覺。票房不滯,只可以說是曲高和寡。(我敢說,連日本人自己都不知道自己錯過了甚麼。)

我認為,一套片若能如此帶起觀眾對生命的反思,也就履行了文藝熏陶人心的社會責任。(尾段雖有『Problem Scene』的遺憾,但無損整套作品的深度。)

因此,我給予這部電影最高的評價:

A++[★★★★★★★★★★ + 2.5★]

破格的12.5/10星,殿堂級神作的『A++』級

====================================================================

後記:

此剖析文章另發表於巴哈姆特的創作大廳。

2015年3月20日筆者就『Problem Scene』回應巴哈姆特的網友,以下為轉貼:

非常謝謝你的褒獎,以及針對《飛翔》一幕、極盡其詳地力陳了你的見解。我都一一細閱了。

《輝耀姬》作為一部藝術奇葩,在敝人心目中不可被取代的地位是肯定的。這點你可以放心。

事實上,在寫完這篇剖析文章後,我也嘗試換一角度去理解這一幕;畢竟,在集8年心血製成、畢生巔峰之作的重筆處犯下如此昭著、廣為人詬病的『Problem Scene』實在是在情理上有點說不通。連唱主題曲的二階堂和美在主題曲的創作階段,於與高畑勳的通信中也表示,讀過劇本後最令她感‘震驚’、‘詫異(帶責難)’以及‘使人發悶’的部份莫過於捨丸有妻室的這一幕,但高畑勳監督在他的回函中並沒有就她提出的這點作出回應或交代,之後也就沒有了下文。

要繞過‘不倫’這批判點,我嘗試過從‘Artistic License’的角度出發,將《飛翔》視為一種‘藝術至上’的表現手法,二人翱翔天地是要營造出“掙脫命運枷鎖,突破一切社會、家庭束縛,超越道德、階級以及制度的限制"從而達到一種精神上的解放與自由的藝術張力,但‘突破家庭束縛’不就等於出軌、不倫了嗎?這正正是文章所批判的,為自由犧牲了道德,道德遷就藝術,結果又回到了原點,自圓不了其說。戲中的『Problem Scene』在西方網民中也引發了討論,而我也在日本的2ch上看到過許多、許多關於這一幕的爭辯,當中不乏奇思妙想,亦有日本網民提出類似你的觀點,參考了時代背景,指出一夫多妻在當時社會是常態,不能用現代的尺去量捨丸的抉擇又或是時人的愛情觀。

但必須緊記,《輝耀姬》作為動畫是拍給現代人看的,劇中的公主便是現代女性思想的急先鋒和代言人,而物語雖然鉅細靡遺地覆蓋並重現了許多平安時代的價值觀和習俗(如盲婚啞嫁的制度),女主角亦似乎拒婚拒了一整套戲,但可以說,該時代的愛情,男女婚姻觀從來都不是戲背後的宏旨或核心意涵所在,不應在物語的高潮部份扮演如此舉足輕重的‘解畫角色’;它的主題該是更雋永且具普世性的,是跨越時代的,亦即若要瞭解《飛翔》一幕背後更深刻的含意,必須從‘生・死’兩者之一去切入。

亦即是說,其實可以不用想得那麼複雜。

這樣說或許會讓你嚇一跳,又或者驟眼看下會稍欠說服力,但在《ロマンアルバムエクストラ かぐや姫の物語》(譯:《輝耀姬物語–Roman Album Extra》,官方出版,目前似乎還沒有中文版)頁166、製作人・西村義明的訪談中確實提到,依照高畑勳監督的說法──“公主與捨丸兩人之間的不是愛情,而是心靈上的結合。"

既然不是愛情,就不能用情侶‘私奔’去看待那一幕。(很奇怪吧?畢竟怎麽看,那二人都像是在相愛呀,但如果不涉及男女愛情成份的話,《飛翔》那一幕的違和便可以說得通了。)

綜合這條新的線索,在這裡分享我個人對《飛翔》一幕的最新解讀。

《飛翔》當初之令人費解,源自於這一幕發生在公主對人間穢土發出‘心死’的呐喊之後;刑期屆滿、在月宮犯下的罪也就贖完了,故不能夠再從‘罪與罰’的角度去解讀。(現實中的公主早已在從天刑懸解的一刻自戕/自我了斷死了,但因為這是一則寓言故事,也就有了由回鄉、與捨丸重逢到歸月的後續。)在這段後續中,導演加入了他個人對生命和人生觀的看法,而《飛翔》正發生在由原著中公主面對歸月的宿命到實際歸月兩個銜接點之間的這段‘幕間’的時間帶上;亦即是說,這是高畑勳完全自出機杼的個人插入Scene,亦是整部物語真正想要傳遞的核心訊息(至少對導演來說),而如果你看過光碟的製作花絮的話(我本人也是在數天前才有機會看到),就會知道《飛翔》一幕的題為‘生存的喜悅’。

在這裡壓卷的‘生之喜悅’有別於孩提時代的‘生之喜悅’:後者純粹是天性使然,出於一片赤子之心,不識世間疾苦和人心的歪邪,而前者是女主角在長大後體會過人生的五味雜陳,經歷過起與跌,榮辱,得失,緣起與緣滅後煉就的一個境界,一種人生態度;她這個對生命的回應,是體察過世途波折以及生老病死環環相扣的痛苦後作出的一個“informed decision"。亦即是說,當月上的天人為了規避世俗的煩惱,在從輪迴的疾苦中謀求解脱的過程中把凡間的美好一併棄絶的同時,輝耀姬出於她對自然美好的熱愛,是連同人寰的一切煩惱和疾苦都一併接納了。『這裡並沒有妳所講的污穢!』她反駁女官,道。她熱愛生命,渴望擁抱生命以及它連帶的一切:苦與樂,喜與悲,榮與辱,得與失,清與濁──因為缺陷也是生命的一部份。正是生命中看似毫不起眼、如珠似露的點滴,最後編織出一曲‘生命的記憶’,而她在戲末也清楚地傳達了想要“像鳥兒、野獸一樣活下去"的夙願。

西村義明在同一個訪談中提到,《飛翔》的完成畫面有別於起初的概念;公主回鄉與捨丸重逢,起初是二人翱翔天地,地球生態和孕育生命的豐盛盡映入眼簾:古人舉行春夏秋冬的祭典,慶祝四季循環的交替;農夫在稻田日出而作、日入而息的耕耘,漁夫在海中撒網,魚躍鳶飛,公主在目睹地上人們的營營役役與生生不息、對“這就是我一直朝思暮想的地球的樣子"進行一次珍重的再確認後,心中慶幸自己當初誕生到凡間來果然是沒錯的。

但他緊接著說,後來完成的畫面卻不是這麼回事。

公主在草地上與捨丸重逢,把鞋和華麗的和服扔掉、豁出去投進青梅竹馬的懷抱裡,這是她對生命作出的回應;亦即生命的意義不再囿於外物或名利得失,不在乎榮華富貴,住豪宅,吃遍山珍海味,而是:活著本身就是其意義(『有活著的感覺就夠了,一定會幸福的。』)。亦即是說(約略照西村P的說法),在《飛翔》實際展開前,公主已有了這種對生命的終極覺悟,許多結都已經解開了,導致接下來的《飛翔》必須往一更新的方向走,而時長亦由原先預計的3分多鐘縮短了。

物語一開始就告訴我們,生命是一個奇跡,老翁瞧見在竹中誕生的公主,第一個反應是跪下來雙手合十,這是在神話的色彩和氛圍下,道出古人對大自然孕育生命的敬畏。沒有人能對任何人的生命作出定奪,即便是自己的兒女,也只是上天賦予形體暫時寄養於你──一個天賜,不是真正屬於你的。

及後一場櫻吹雪,舞出了生命的狂喜與躍動。但就在公主即將離開地球的節骨眼上,該如何傳遞、捕捉這份生命走到盡頭──要活過、經歷過人生五味雜陳才會懂的‘生之喜悅’呢?

費煞思量,導演最終選擇了‘飛騰’這樣的表達手法:“The leap of the joy of life."

往空中的一躍,霎時間二人超越了貧富、貴賤差異,超越階級以至命數使然的榮辱,不再囿於物或社會制度所加諸於己的成見,打破物我界限,超越物質的束縛──然後重點來了,這源自於生命喜悅的一躍,是連肉體本身和男女間的性別差異,以至生而為人、人與鳥蟲百獸間的身份藩籬都一併超越了,達到‘無我’(Ego Death)的精神境界,破除了人與外物間的一切隔閡,純粹因‘生’而喜悅,是一種與天地萬物渾然融為一體的昇華。

『天地啊,請容納我!』此刻的公主經歷過人世冷暖,嘗透命途的坎坷和天意作弄,見盡人心的歪邪和醜陋面,但還是留戀這世間,渴望此時此刻被天地萬物所環繞、擁抱,是人返璞歸真,最原始、最自然和最純真的渴望;從‘活著本身就是意義’的角度看,人與‘鳥、蟲、百獸’在單單‘生存’這一點上是毫無區別的,此刻都是在無分彼此地被大自然孕育著,分享‘活在當下’的喜悅,因此當二人飛翔,強調的重點不再是‘突破’或是精神上的解放與‘自由’,而是沉浸在‘生之喜’的‘渾然忘我’以及與天道的‘合一’,亦即道家《齊物》中所謂“天地與我並生,萬物與我為一"的最高境界。

在這節骨眼上,輝耀姬作為神話的女性、已儼然被導演昇華至大自然以及世間一切美好事物化身的層次,而當捨丸擁抱著有著這樣一個象徵含意的輝耀姬,他其實是透過她在擁抱生命、擁抱整個世界,擁抱此刻與他活在同一蒼穹下的妻小,風松草,鳥雨花和林間百獸,孕育生命的大地以及活在這片土地上的所有人和物,是導演對生於這個世界,對現世一種高度的藝術性肯定和熱愛。

在這‘梵我一如’的精神層面上,婚姻的道德觀和概念是不適用的,更談不上任何男歡女愛的‘不倫’,因為客觀的‘我’已經不存在,而是已然消融於天道、迷失了在完全、純粹的生之喜悅中,與大自然的‘華鳥風月’渾然為一。

這與孕育生命之天道的‘合一’、蘊含大自然森羅萬象的‘生之喜’,與月界四大皆空的‘涅槃’是對立的,兩個極端是‘diametrically opposed’的;亦即這次是輝耀姬擅自動用自身(連帶記憶)取回的天人力量,蔑視月界價值觀所作的一次處女航。因此,從月界的觀點看,出軌的不是捨丸,而是輝耀姬,最終導致天人出手打斷了這次飛翔的‘美夢’。這也解釋了捨丸最後在屋頂上對月亮莞爾抬頭的一望:那似乎是他與如今已不在人世的‘竹子’曾定下的約定,要好好活下去、連帶竹子公主的份一起活下去的約定。(如果他們倆是戀人關係,愛人的消逝應該會給捨丸帶來一輩子痛苦才是。)

‘無我’是善,因為撇除了最基本的所謂‘自我’概念,一切‘自私’、‘私慾’和‘貪念’惡根的源頭,達到這樣境界的人不會再有損人利己或害物之心,或是把一己成見妄加諸於外物身上,去污染大自然或妄圖以人為智巧的方式去干擾天道的運行,而是與天道合一,沉浸在能夠與天地萬物共同‘活在當下’的這份喜悅中,渾然忘我。(這亦回應文章所說的,輝耀姬活出了人性‘真、善、美’的光輝,一種生命的光輝。)

‘無我’是樂,因為‘合一’是與天道‘交融’、‘和諧’的最高境界:“夫明白於天地之德者,此之謂大本大宗,與天和者也……與天和者,謂之天樂。"

由是觀之,《飛翔》一幕表達的,是人之將死、其對生存喜悅的無限放大,是一曲對‘活在當下’的最純粹歌謳,亦是任何一位導演在原著的藝術框架內所能給予、對生命最高程度的肯定。

這是目前我所知道,唯一可以圓滿地替那幕『Problem Scene』打脫‘不倫’的違和感、而又合符官方說辭的一套解說方法。

如果這真的就是《飛翔》背後的‘真相’,那麼要指望現代的觀眾看得懂,說起來也太過扯(他們肯給你坐足137分鐘已是賞足面子),但這可能已是最接近你心目中要找的答案。

畢竟那幕的愛情意味的確過於濃厚,像我自己那樣在文章裡把那幕誤會成是情侶在私奔也實在是無可厚非。

下次如果再去看那一幕的話,腦補一下公主在呼喊“天地與我並生,萬物與我為一!"的台詞,會令你心裡好過一點嗎?(笑)

19樓. Anya Melfissa2024/07/02 11:59Who is the Cute Vtuber Anya Melfissa DumbOtaku

19樓. Anya Melfissa2024/07/02 11:59Who is the Cute Vtuber Anya Melfissa DumbOtaku 18樓. 阿麟2022/03/11 10:55

18樓. 阿麟2022/03/11 10:55感謝您的影評,非常深刻。

幾年前剛看完電影實有來拜讀過,

最近在Netflix上看到有這部電影,

又來看一次這篇文章,

然後又想看一次電影了XD

誠心感謝您的分享

17樓. HKTF2018/04/19 22:38很有深度析, 可作為導讀材料。 認識到很多看不明白之處, 亦啟發到一些想法感受。

17樓. HKTF2018/04/19 22:38很有深度析, 可作為導讀材料。 認識到很多看不明白之處, 亦啟發到一些想法感受。

看電影前已看了有劇透的評論, 看到很多人都不滿最後與捨丸的再遇。 可能有了預告, 看到重遇捨丸時沒有很大反感。當中男女之愛的感覺不重,兩人由相擁到拖手, 到各自飛翔, 所以認同後記所寫的,是對生存的美好的感受。

恢復天人記憶的輝耀姬, 本來已決心放下陳世的事, 回到月亮。 導演藉藉老奶奶, 安排她回到擁有在世最美好回憶的故鄉,再次體會世間的美好, 讓她重新找回不捨離世返月的理由。 呼應冬去春來, 森林回復後樵夫重回舊地, 讓一切回到起點, 也帶點輪迴的意味。

簡單點去看,是讓輝耀姬脱下華服花鞋,放下俗世的幸福枷鎖/禮教規範,回復孩童時候的自由, 去感受生存的美好。讓這些成為她以後對世間的眷戀, 確立世間蟲鳥走獸人情味的美好。 16樓. Sandy2017/04/09 00:14很感謝你詳細的影評及分析,令我對此佳作有更深入的體會及思考😌

16樓. Sandy2017/04/09 00:14很感謝你詳細的影評及分析,令我對此佳作有更深入的體會及思考😌

其實看了此作品後,內心的沈重是久久不能平復的,故事內容太真實,太觸動人性,太令人不想面對現實的殘酷了(ieongno@yahoo.com.hk)- 15樓. 阿誠2017/02/03 13:32

謝謝版大的評論,讓小弟獲益不少~

但對於捨丸這一段我看法如下:

上邪!我欲與君相知,長命無絕衰!

山無稜,江水為竭 ,冬雷震震 ,夏雨雪 ,天地合 ,乃敢與君絕 。我認為導演為了加深人世間的無奈與愁悵才會加進了捨丸結婚生子這一段,

但其實男女主角在各自的心裡都有一個位子.

這才能反應出佛家的愛別離, 求不得苦~~

即使兩人最後相遇,心靈跨越天地, 何曾不是曇花一現的美夢~

14樓. Raken Jank2017/01/11 00:43

14樓. Raken Jank2017/01/11 00:43因為東方的竹取物語,帶有血腥的殘酷。

原本想藉機回味童話的竹取物語,卻忘了本來的竹取物語,就有點殘忍。

13樓. shiue2016/12/31 21:30

13樓. shiue2016/12/31 21:30太強了!!! 拜讀完這篇心得 對劇情更能領悟了

這部動畫實在很有深度 版主的心得也不相上下的有質感 ~~ 12樓. 南2016/12/18 15:33在人世間僅僅只是想保護自己卻常常促成傷害別人的原因。公主提出難題讓追求者尋寶看似機智,卻成為致人死地的推手(一個摔死另一個海裡遇難)。獲取寶物本身也是,為了追求公主,就必須傷害其他的眾生,不論是侵犯燕子的鳥巢還是奪取龍珠。人真的有必要滿足自己的私慾而傷害別人嗎?公主想要和捨丸一起,就不得不傷害捨丸的正室,就如同石作皇子追求公主就不得不傷害自己的元配一樣,沒有差別。真心相愛在這一方面並不比虛情假意高尚。

12樓. 南2016/12/18 15:33在人世間僅僅只是想保護自己卻常常促成傷害別人的原因。公主提出難題讓追求者尋寶看似機智,卻成為致人死地的推手(一個摔死另一個海裡遇難)。獲取寶物本身也是,為了追求公主,就必須傷害其他的眾生,不論是侵犯燕子的鳥巢還是奪取龍珠。人真的有必要滿足自己的私慾而傷害別人嗎?公主想要和捨丸一起,就不得不傷害捨丸的正室,就如同石作皇子追求公主就不得不傷害自己的元配一樣,沒有差別。真心相愛在這一方面並不比虛情假意高尚。

博主似乎對佛法有一些涉獵。我建議可以看大般若波羅蜜多經,雖然很長。我們所在的人世間被佛家稱為「堪忍」世界,因為雖然這是一片穢土,居住於中的我們為了滿足貪欲,而能夠忍受被傷害與傷害別人,不肯出離。這正是公主所表現的形象。 11樓. 大狼2016/10/24 11:17

11樓. 大狼2016/10/24 11:17對於輝夜姬的罪,太矛盾.既已超脫貪、嗔、痴,又何來輝夜姬之罪?

這些天人為了懲罰輝夜姬, 不也犯了罪?

本來無一物,何處惹塵埃?

(Qguest@gmail.com) 10樓. 嘿嘿2016/09/15 23:43

10樓. 嘿嘿2016/09/15 23:43你沒有悟性是寫不出這樣的

果然也讓我不吐不快

超越神作

今日電視觀賞後果然餘韻很強,這題材用動畫表現真是太好了,別的素材可能沒辦法!

雖然票房曲高合寡,完全不影響他成為部精世之作

李安說的好,電影說的是一個故事,但故事是假的,導演和觀眾在黑漆漆的電影廳溝通兩小時,才是真的。

所以電影裡不能說教,就跟你看教學影片如坐針氈一樣,你也不會想去戲院看宣導影片,觀眾觀影,看的是自己,他們在電影裡面尋找自己,然後共鳴。

通常看完好看的作品我都會上網看看影評

然後還會發文去糾正一些觀影人

我很有幸一搜尋就看到你的文

這次,我完全不想這麼做了

這個作品是個人,對人生的體悟,不是是非對錯,不是糾正,也不能教育。

所以我對看不懂的人,完全無話可說。

“這個作品是個人,對人生的體悟,不是是非對錯,不是糾正,也不能教育。"

四百年鑽研,西方評莎劇之偉大在於“有史以來首度呈現了一個活生生的人"(the invention of the human);在金錢掛帥,社會被物質主義腐蝕、日漸糜爛的今天看高畑勳的《輝耀姬物語》,竟儼然有異曲同工之妙。

很慶幸自己當初有到電影院去看,心情也是經兩個星期的沉澱方寫出這篇文章。

在這百家爭鳴的‘萌’產業時代,《輝》之一枝獨秀,直媲美‘動漫界的蒙娜麗莎’。

Avathoth 於 2016/09/18 10:19回覆